文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科2年 機械仕上実習 3週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の3週目についてご紹介します。

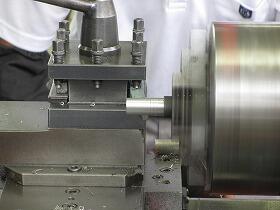

機械仕上実習の3週目は、いよいよ製品の仕上げを行う工程になります。図面通りの寸法が出せるように丁寧に加工を行います。特に今回、加工する部分は図面上では細かな精度が要求される部分になります。

仕上げ加工の様子

最後に旋盤で切削した材料には角(かど)やバリがでることが多く、これらによって手を切ったり、他の製品を傷付けてしまう可能性もあるため、「面取り」という加工を行い、角やバリを取っていきます。

面取りの様子

旋盤は材料を単純に丸く加工するだけではなく、前回のテーパ加工や格子の模様を彫る加工など様々な加工法がある、奥が深い工作機械です。2学期、3学期には旋盤で、「ねじ」を切って部品同士を組み合わせます。

さて、次回は明日8/20(木)に生産機械科3年の「CAD実習」について紹介します。

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の3週目についてご紹介します。

機械仕上実習の3週目は、いよいよ製品の仕上げを行う工程になります。図面通りの寸法が出せるように丁寧に加工を行います。特に今回、加工する部分は図面上では細かな精度が要求される部分になります。

仕上げ加工の様子

最後に旋盤で切削した材料には角(かど)やバリがでることが多く、これらによって手を切ったり、他の製品を傷付けてしまう可能性もあるため、「面取り」という加工を行い、角やバリを取っていきます。

面取りの様子

旋盤は材料を単純に丸く加工するだけではなく、前回のテーパ加工や格子の模様を彫る加工など様々な加工法がある、奥が深い工作機械です。2学期、3学期には旋盤で、「ねじ」を切って部品同士を組み合わせます。

さて、次回は明日8/20(木)に生産機械科3年の「CAD実習」について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 2週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の2週目についてご紹介します。

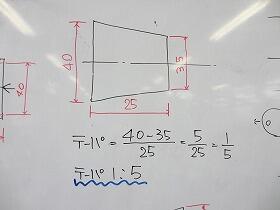

機械仕上実習の2週目では「テーパ加工」と呼ばれる加工を行いました。このテーパ加工によって切削を行うことで、円柱の材料の一部を下図の説明にあるような円錐台にすることができます。

テーパ加工の説明

テーパ加工を行うためには、テーパ比と呼ばれる長辺・短辺・長さによる比率を求め、テーパ角と呼ばれる角度を算出します。このテーパ角の角度だけ、刃物台に角度をつけて切削を行います。

刃物台に角度をつける様子

角度をつけた刃物台

角度をつけた刃物台(拡大)

テーパ加工の様子

さて、次回は明日8/19(水)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 3週目」について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 1週目

生産機械科2年 実習紹介

本日より3日間、生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」について3週間分ご紹介します。今回は1週目に行う実習の様子についてです。

まず、機械仕上実習とは旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて、下図右のような鋼の材料を下図左のような製品に加工する実習です。

特に旋盤やフライス盤などで行う加工は「切削加工」といい、機械系においては主の加工法となります。

材料と完成品

1週目となる今回は丸い材料の直径を決める「外径切削」を行いました。この外径切削には大きく「荒加工」と「仕上げ加工」の2つの工程があり、この2つの工程を行って外径の仕上げまで行いました。

荒加工とは、大まかな寸法を出すために行う加工で、切り込み量(削り代)を大きく取り、切削を行います。

仕上げ加工とは、図面通りの最終的な寸法を出すための加工で、切り込み量は小さくし、高速で材料を回転させて切削することによって綺麗な表面にできます。

旋盤加工の様子

次回は明日8/18(火)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 2週目」について紹介します。

本日より3日間、生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」について3週間分ご紹介します。今回は1週目に行う実習の様子についてです。

まず、機械仕上実習とは旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて、下図右のような鋼の材料を下図左のような製品に加工する実習です。

特に旋盤やフライス盤などで行う加工は「切削加工」といい、機械系においては主の加工法となります。

材料と完成品

1週目となる今回は丸い材料の直径を決める「外径切削」を行いました。この外径切削には大きく「荒加工」と「仕上げ加工」の2つの工程があり、この2つの工程を行って外径の仕上げまで行いました。

荒加工とは、大まかな寸法を出すために行う加工で、切り込み量(削り代)を大きく取り、切削を行います。

仕上げ加工とは、図面通りの最終的な寸法を出すための加工で、切り込み量は小さくし、高速で材料を回転させて切削することによって綺麗な表面にできます。

旋盤加工の様子

次回は明日8/18(火)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 2週目」について紹介します。

真岡鐵道沿線駅舎清掃活動

真岡鐵道沿線駅舎清掃活動

8月5日終業式終了後に、本校1年生の真岡鐵道を利用している生徒や希望生徒22名が真岡鐵道沿線駅舎清掃活動を実施しました。

通学の足として利用している真岡鐵道に感謝の気持ちを持ち、暑い中、生徒は一生懸命取り組んでいました。

清掃の様子 北真岡駅 清掃の様子 北真岡駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

8月5日終業式終了後に、本校1年生の真岡鐵道を利用している生徒や希望生徒22名が真岡鐵道沿線駅舎清掃活動を実施しました。

通学の足として利用している真岡鐵道に感謝の気持ちを持ち、暑い中、生徒は一生懸命取り組んでいました。

清掃の様子 北真岡駅 清掃の様子 北真岡駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

建設科(建築)課題研究の取り組み

簡易テニスコート避難小屋新築工事プロジェクト

私たち建設科建築コースの課題研究では、テニス部員のために、簡易的な避難小屋を設置することにしました。テニス部員を雷雨や豪雨から身を守り、休憩や荷物置き場にも活用してもらおうと考えプロジェクトを立ち上げました。

これから、定期的にプロジェクトの進行をHPにアップしていきたいと考えています。

施工前

テニス部顧問の蒔田先生の立会いで、敷地の確認を行いました。

測点測量設置完了

トータルステーションを使って、角度と距離を正確な測点を設置しました。

丁張り設置状況

等間隔に杭を打ち、トータルステーションで測量しています。

丁張り設置完了

全員で力を合わせて完成させることができました。

これからの予定は、根切り工事、基礎、建方を行っていきます。

第1学期終業式を迎えました。

本日8月5日、本校の第1学期終業式が行われました。

新型コロナウイルス感染防止のための休業期間があり、授業時間確保のために夏休みが短縮になりました。また新型コロナウイルス感染防止・熱中症防止のため、終業式の校長式辞等は校内放送で行われ、生徒は各ホームルーム教室で終業式に参加する形式となりました。その後、学習指導部長、進路指導部長、生徒指導部長からの諸注意を頂きました。

夏休みが短縮された中で、やるべきことを取捨選択し、新型コロナウイルス感染のほか、交通事故、水難事故などに遭わずに有意義な夏休みとするように過ごしてほしいと思います。

新型コロナウイルス感染防止のための休業期間があり、授業時間確保のために夏休みが短縮になりました。また新型コロナウイルス感染防止・熱中症防止のため、終業式の校長式辞等は校内放送で行われ、生徒は各ホームルーム教室で終業式に参加する形式となりました。その後、学習指導部長、進路指導部長、生徒指導部長からの諸注意を頂きました。

夏休みが短縮された中で、やるべきことを取捨選択し、新型コロナウイルス感染のほか、交通事故、水難事故などに遭わずに有意義な夏休みとするように過ごしてほしいと思います。

生産機械科2年 「制御実習」 3週目

生産機械科実習紹介

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

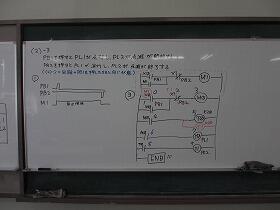

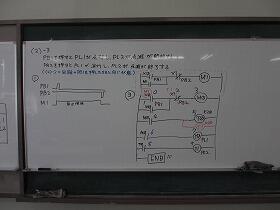

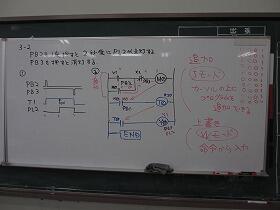

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

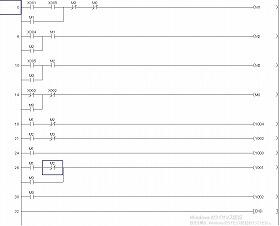

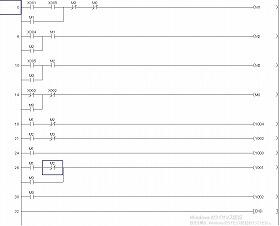

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科3年「自動制御実習」 4週目

生産機械科実習紹介

本日8/3(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「自動制御実習」を紹介します。

今週は「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について学習しましたが、今回の記事では「ロボットアーム実習」について取り上げたいと思います。

ロボットアームの制御の様子

生産機械科では、EPSON製のロボットアームを使用し、「PTP制御」によってワーク(材料)の移動を行います。

PTP制御(Point To Point 制御)とはロボットアームの目標地点をポイントとしてティーチ(ロボットアームに記憶させること)させ、ロボットアームを動かす制御方法です。

PCで関節の状態を確認する様子

今回は「台からコンベアへ、ワークを移動させる」という内容の制御を行いました。ポイント1~4までの4つの位置をロボットアームにティーチし、プログラムを実行します。

各関節の動きを確認している様子

ロボットアームの各関節の動きについて班員と一緒に相談し、考えることで全員が台からコンベアまでワークを移動させることができました。

ロボットには難しいイメージもあるかと思いますが、企業の努力によって扱い方が容易なものもたくさん商品化されています。教育現場で産業の自動化(ロボット)を学習することで、ロボットを扱う世代の生徒達には今後の糧となると思います。

次回は明日8/4(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

本日8/3(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「自動制御実習」を紹介します。

今週は「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について学習しましたが、今回の記事では「ロボットアーム実習」について取り上げたいと思います。

ロボットアームの制御の様子

生産機械科では、EPSON製のロボットアームを使用し、「PTP制御」によってワーク(材料)の移動を行います。

PTP制御(Point To Point 制御)とはロボットアームの目標地点をポイントとしてティーチ(ロボットアームに記憶させること)させ、ロボットアームを動かす制御方法です。

PCで関節の状態を確認する様子

今回は「台からコンベアへ、ワークを移動させる」という内容の制御を行いました。ポイント1~4までの4つの位置をロボットアームにティーチし、プログラムを実行します。

各関節の動きを確認している様子

ロボットアームの各関節の動きについて班員と一緒に相談し、考えることで全員が台からコンベアまでワークを移動させることができました。

ロボットには難しいイメージもあるかと思いますが、企業の努力によって扱い方が容易なものもたくさん商品化されています。教育現場で産業の自動化(ロボット)を学習することで、ロボットを扱う世代の生徒達には今後の糧となると思います。

次回は明日8/4(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

飛沫防止パーテーションの寄贈(中村中、真岡東小、田野中、真岡小)

飛沫防止のパーテーションを寄贈してきました!

建設科の生徒が、各学校から要望に応じたサイズの飛沫防止パーテーションを製作し、小学校や中学校に飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。各学校の校長先生をはじめ、多くの先生方に喜ばれ、生徒達も嬉しそうでした。

7月22日 中村中学校 5個 建設科1年 糸賀さん

7月27日 真岡東小学校 3個 建設科3年 吉澤君、同科2年 武田君

田野中学校 7個 建設科3年 峰岸君、同科1年 竹野井君

7月29日 真岡小学校 24個 建設科3年 奥野君、川城君、藤田君、峰岸君

寄贈の様子 中村中学校

寄贈の様子 真岡東小学校

寄贈の様子 田野中学校

寄贈の様子 真岡小学校

建設科の生徒が、各学校から要望に応じたサイズの飛沫防止パーテーションを製作し、小学校や中学校に飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。各学校の校長先生をはじめ、多くの先生方に喜ばれ、生徒達も嬉しそうでした。

7月22日 中村中学校 5個 建設科1年 糸賀さん

7月27日 真岡東小学校 3個 建設科3年 吉澤君、同科2年 武田君

田野中学校 7個 建設科3年 峰岸君、同科1年 竹野井君

7月29日 真岡小学校 24個 建設科3年 奥野君、川城君、藤田君、峰岸君

寄贈の様子 中村中学校

寄贈の様子 真岡東小学校

寄贈の様子 田野中学校

寄贈の様子 真岡小学校

生産機械科1年「板金・溶接作業」2週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/31(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の2週目の様子をご紹介します。

前回はペン立てを作るため材料(鉄板)に罫書きを行い、帯ノコ盤を用いて切断を行い・ボール盤を用いてイニシャルの孔開けまでを行いました。2週目となる今回は、粗加工した部品のヤスリ仕上げとイニシャルの仕上げを行っていきます。切断した直後の部品は図面よりも大きく、バリも残っており非常に危険なため金ヤスリを用いて削っていきます。

前回製作した部品

金ヤスリで角を削る様子

部品の角が丸く仕上がったところで、ノミと金槌を使い前回孔開けした部分を加工(孔と孔のつなぎ目を切断)していきます。万力に部品を固定し、ノミの角度を試行錯誤しながら上手に加工する様子を見ることができました。最終的にイニシャルの内側をヤスリで綺麗に仕上げて部品が完成となります。

ノミで孔と孔のつなぎ目を切断する様子

イニシャルの内側を仕上げる様子

完成した部品

完成した部品はバリがなく滑らかな形状をしています。曲線が入る難しいイニシャルも頑張って削ったため綺麗に仕上がりました。

次回は8/3(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

オンライン学習 Part2

「オンライン学習へ挑戦Part2」

今回は、生徒の自宅と学校のリモート授業を想定して、電子科3年生によるリモート授業を

教室と電子科実習棟間でのリモート授業に挑戦しました。結果は全員が参加で成功です。

さらには、就職試験に向けたWEB面接等も想定し、実施の検討を考えています。

電子科3年生の皆さんにご協力を頂きありがとうございました。

設定の準備の様子 ホスト側に参加してくる様子 双方向会話の様子

オンライン学習

「オンライン学習へ挑戦」

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生徒たちの学びの保障が重視されるところ、今後の見通しも

いまだ予測のつかないところが現状ではないでしょうか。さらに、感染拡大や自然災害等により登校でき

なくなることも視野に入れ、今回、電子科3年生によるICTを活用した授業に挑戦してみました。

オンライン学習については、プロジェクター、タブレット、ソフトウェアとして「ZOOM Cloud Meeting」、

そして生徒は、スマートフォンを使用し、実施しました。今回は、基本的な内容から導入しましたが、次回は

さらに一歩進んだ内容で取り組みたいと思います。

zoomインストール ZOOM設定 リモートよる参加者一覧

生産機械科2年「制御実習」 2週目

生産機械科実習紹介

本日7/28(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回は以下の3つの回路について学習しました。

①自己保持回路:1度ボタン押下することで出力をし続ける回路

②タイマ回路:設定した時間によって出力や入力を行う回路

③カウンタ回路:設定した入力の回数によって出力を行う回路

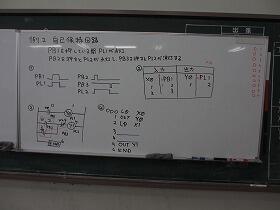

まずは下図のボードの説明によって①「自己保持回路」について学習しました。

自己保持回路とは内部補助リレーと呼ばれるリレーを用いることによって入力された信号を保持し、長い時間出力することができる回路です。

この回路を使用することで、1度のボタン押下でLEDを点灯し続けさせることができます。

自己保持回路の説明

次に②「タイマ回路」について学習しました。

こちらも制御装置内部に搭載されているタイマを使用することで出力や入力の時間を設定することができます。

この回路を使用することで、ボタン押下の〇秒間後にLEDを点灯させることができます。

タイマ回路の説明

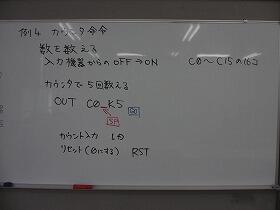

最後に「カウンタ回路」について学習しました。

入力回数を設定し、設定回数だけ入力を行うことにより、出力する回路です。

この回路を使用することで、〇回ボタンを押下するとLEDを点灯させることができます。

カウンタ回路の説明①

カウンタ回路の説明②

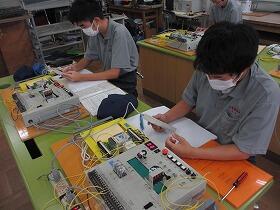

今回は「制御実習」2週目ということでシーケンス回路において特によく使用される3つの回路について学習しました。

いよいよ次回は3週目、まとめの実習となります。

回路を入力する作業の様子

次回は7/31(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科2年「制御実習」 1週目

生産機械科実習紹介

本日7/21(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回から、3週間に渡って「制御実習」を紹介します。

制御実習では下図のようなプログラミングコンソールを用いて制御装置のLEDを制御(シーケンス制御:順次制御)します。

プログラミングコンソール

シーケンス制御は基本的に下図のボードに記したように

①制御分析:タイムチャート(時間ごとの装置の動作を図にしたもの)を用いて”何を” ”どのように”制御を行うか分析します。

②配線:I/O割付表(入力装置と出力装置に番号を割り当てたもの)を用いて制御装置と入出力装置を配線します。

③ラダープログラムの作成:電気や信号の流れをわかりやすく図にするために、ラダープログラムというプログラムを作成します。

④ニモニックに変換:ラダープログラムをプログラミングコンソールに入力する際、ニモニックという言語に変換します。

⑤PLCへ転送:最後にPLCという装置に転送して、動作を確認します。

このような手順で制御を行います。

制御の手順について

本日は1週目ということで基本的な3つの回路を作り、LEDを点灯させました。

①AND回路(論理積回路):ボタン1とボタン2を同時に押すことでLEDが点灯します。

②OR回路(論理和回路):ボタン1とボタン2のどちらか一方を押すとLEDが点灯します。

③NOT回路(否定回路):ボタン1を押すとあらかじめ点灯しているLEDを消灯します。

制御したLEDの動作確認

今回は生産機械科2年生の「制御実習」について紹介しました。次回は7/28(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

本日7/21(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回から、3週間に渡って「制御実習」を紹介します。

制御実習では下図のようなプログラミングコンソールを用いて制御装置のLEDを制御(シーケンス制御:順次制御)します。

プログラミングコンソール

シーケンス制御は基本的に下図のボードに記したように

①制御分析:タイムチャート(時間ごとの装置の動作を図にしたもの)を用いて”何を” ”どのように”制御を行うか分析します。

②配線:I/O割付表(入力装置と出力装置に番号を割り当てたもの)を用いて制御装置と入出力装置を配線します。

③ラダープログラムの作成:電気や信号の流れをわかりやすく図にするために、ラダープログラムというプログラムを作成します。

④ニモニックに変換:ラダープログラムをプログラミングコンソールに入力する際、ニモニックという言語に変換します。

⑤PLCへ転送:最後にPLCという装置に転送して、動作を確認します。

このような手順で制御を行います。

制御の手順について

本日は1週目ということで基本的な3つの回路を作り、LEDを点灯させました。

①AND回路(論理積回路):ボタン1とボタン2を同時に押すことでLEDが点灯します。

②OR回路(論理和回路):ボタン1とボタン2のどちらか一方を押すとLEDが点灯します。

③NOT回路(否定回路):ボタン1を押すとあらかじめ点灯しているLEDを消灯します。

制御したLEDの動作確認

今回は生産機械科2年生の「制御実習」について紹介しました。次回は7/28(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

飛沫防止パーテーション寄贈 (真岡西小、茂木中)

飛沫防止のパーテーションを寄贈してきました!

建設科建設研究部で製作した、飛沫防止パーテーションを7月13日に真岡西小学校に6個寄贈し、ことばの教室などに設置してきました。

設置の様子 真岡西小学校 ことばの教室

7月17日には、茂木中学校に卒業生の建設科3年 平賀君、建設科2年 澤村君、西宮君がパーテーションを5個寄贈してきました。

生徒達も母校に貢献できて良い経験になりました。

寄贈の様子 茂木中学校

建設科建設研究部で製作した、飛沫防止パーテーションを7月13日に真岡西小学校に6個寄贈し、ことばの教室などに設置してきました。

設置の様子 真岡西小学校 ことばの教室

7月17日には、茂木中学校に卒業生の建設科3年 平賀君、建設科2年 澤村君、西宮君がパーテーションを5個寄贈してきました。

生徒達も母校に貢献できて良い経験になりました。

寄贈の様子 茂木中学校

生産機械科3年「自動制御実習」3週目

生産機械科実習紹介

本日7/20(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」3週目の様子をご紹介します。

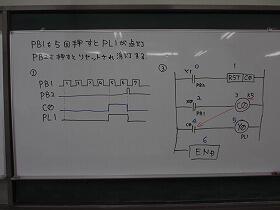

今回は、前回実習で行ったサイクル動作(工程回路)という「決められた順序で動作を行うための回路」の復習から入りました。

その後、

「非常停止」非常停止ボタンが押されたら作動が停止する回路

「スタート条件(AND回路)」決まった位置でリミットスイッチが押されていないとスタートボタンを押しても作動しない回路

「動作中のランプ点灯」そのままの意味で、回路が動作している間は表示ランプが点灯している回路

以上3つを新たに勉強し、先週の復習で作成したラダープログラムに順に追加していきました。

最終的にできあがったラダープログラム

「自動制御実習」4週目は8/3(月)にて掲載予定です。

次回は7/21(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

本日7/20(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」3週目の様子をご紹介します。

今回は、前回実習で行ったサイクル動作(工程回路)という「決められた順序で動作を行うための回路」の復習から入りました。

その後、

「非常停止」非常停止ボタンが押されたら作動が停止する回路

「スタート条件(AND回路)」決まった位置でリミットスイッチが押されていないとスタートボタンを押しても作動しない回路

「動作中のランプ点灯」そのままの意味で、回路が動作している間は表示ランプが点灯している回路

以上3つを新たに勉強し、先週の復習で作成したラダープログラムに順に追加していきました。

最終的にできあがったラダープログラム

「自動制御実習」4週目は8/3(月)にて掲載予定です。

次回は7/21(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

剣道部 通常練習

剣道部 稽古を再開

剣道部は6月の学校再開から、「新型コロナウイルス感染症防止対策」の一環として、対人の稽古や生徒同士が接触する練習は禁止しておりました。

約1ヶ月間はラントレーニングや、ラダートレーニングなどの基礎体力作りを行いましたが、7月からは、連盟から提示されたガイドラインに沿った形での稽古を再開しました。

手ぬぐいやマスクを着用して行う稽古は、熱中症のリスクもありますが、時間を短くしたり、こまめに休憩を取るなどして対策を講じていきます。

生産機械科1年「板金・溶接作業」1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/17(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の1週目の様子をご紹介します。

「板金・溶接作業」実習の1週目ではペン立てを作るため材料(鉄板)に罫書きを行い、帯ノコ盤を用いて切断していきます。鉄板のような硬い物を加工する際、力みすぎてケガをしやすいので注意をしながら慎重に作業を行っていきます。また、回転を伴う工作機械では巻き込み事故などにも注意が必要なため、軍手などの巻き込まれやすいものは着用しないようにします。

使用する材料(鉄板)

材料の罫書きを行う様子

ハイトゲージでケガキを行う様子

帯ノコ盤で鉄板を切断する様子

粗加工が終わった材料

初めて使う工作機械に苦戦しながらも、金属を自分の手で上手に加工していく生徒の様子を見ることができました。

材料の粗加工(大まかな加工)ができあがったところで、生徒一人一人のイニシャルを入れるため、センタポンチで材料に印をつけ、ボール盤を用いて孔開け加工をしていきます。イニシャルに沿って孔開けできたところで1週目の作業が終了となります。イニシャルはそれぞれ違うので自分専用のペン立てが出来上がります。完成がとても楽しみです。

センタポンチで印をつける様子

ボール盤で孔開けする様子

2週目(7/31)では粗加工を行った材料の削りと、イニシャル部分の加工を行っていきます。

次回は7/20(月)生産機械科3年生の実習をご紹介いたします。

建設科1年 工業技術基礎

建設科 工業技術基礎 授業紹介

建設科1年生が取り組む「工業技術基礎」の実習内容について、ご紹介します。

建設科では2年次よりコース分け(土木・建築)されるため、1年次では共通する内容で実習を行っています。3班編成で行われる実習内容は以下のとおりです。

① 測量実習 ・・・レベルやトータルステーションなどの測量器戒の基本的な扱い方を学びます

② 木造実習 ・・・手工具の扱い方や工作機械を使ってのものづくりを学びます

③ コンピュータ実習 ・・・文書作成や表計算・グラフの作成方法などの基本的操作について学びます

㊧測量実習の進め方について先ずは講義を受けています。㊨校舎外に出ての測量体験の様子(写真はレベル測量)

㊧安全な作業を行うため、道具の扱い方を確認しています。㊨ノミによるほぞ穴の加工の様子

㊧㊨この日は、Wordを用いての文章や表・図の作成について、基本技能の習得に臨みました

マスク着用での授業形態に加え、夏場に入り熱中症対策にも気を配りながら

授業は行われています。

建設科1年生が取り組む「工業技術基礎」の実習内容について、ご紹介します。

建設科では2年次よりコース分け(土木・建築)されるため、1年次では共通する内容で実習を行っています。3班編成で行われる実習内容は以下のとおりです。

① 測量実習 ・・・レベルやトータルステーションなどの測量器戒の基本的な扱い方を学びます

② 木造実習 ・・・手工具の扱い方や工作機械を使ってのものづくりを学びます

③ コンピュータ実習 ・・・文書作成や表計算・グラフの作成方法などの基本的操作について学びます

㊧測量実習の進め方について先ずは講義を受けています。㊨校舎外に出ての測量体験の様子(写真はレベル測量)

㊧安全な作業を行うため、道具の扱い方を確認しています。㊨ノミによるほぞ穴の加工の様子

㊧㊨この日は、Wordを用いての文章や表・図の作成について、基本技能の習得に臨みました

マスク着用での授業形態に加え、夏場に入り熱中症対策にも気を配りながら

授業は行われています。

生産機械科1年「旋盤作業実習」3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/10(金)は生産機械科1年生で実習が行われました。今回は「旋盤作業」3週目の様子をご紹介します。

「旋盤作業実習」2週目では旋盤を回転させて手元のハンドルを回すことで切削作業を行っていましたが、3週目の今回は旋盤の「自動送り」機能について学びます。まずはいつものようにバイトの高さ合わせを行い、被削物をチャックに固定していきます。3週目になると先生の合図で一斉に準備に取り掛かる様子を見ることができ、生徒の成長を感じます。※準備作業までは旋盤の回転を伴わないため、熱中症予防の観点から、安全に十分留意した上で半袖で作業を行っています。

一斉に準備に取り掛かる様子

準備が終わると「自動送り」の説明を行います。自動送りを行うためには送り速度の設定を行わなければいけないため、操作盤にあるダイヤルを調整して任意の送り速度に設定していきます。

送り速度設定の様子

自動送りを設定するダイヤルとレバー

送り速度が設定できたところで、実際に自動送りで削っていきます。これまで手元のハンドルを回して切削を行ってきましたが、手動よりも簡単で綺麗に仕上がる自動送りに生徒は興味津々の様子でした。3週目の成果物として自動送りを数回繰り返し、段付きの形状を作成することができました。

段付き加工前

段付き加工後

以上が1年生の工業技術基礎で行う旋盤作業実習(前半)の内容になります。

来週【7/17(金)】は他の実習内容についてを掲載する予定です。

次回は7/13(月)生産機械科3年生の実習をご紹介いたします。