文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科1年「旋盤作業実習」5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日11/20(金)は生産機械科1年生で実習が行われました。今回は「旋盤作業」5週目の様子をご紹介します。

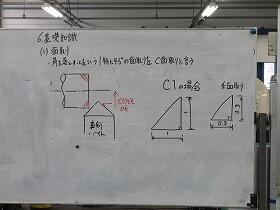

「旋盤作業実習」4週目では引張試験に使用する試験片を製作するため、丸棒の端面削りと外丸削りを行いました。5週目となる今回は、バリやピン角を除去するための面取りと、階段(段差)をつけるための荒削りを行っていきます。

上:試験片 ,下:材料(丸棒)

まず初めに、旋盤の準備と実習内容を確認します。切削加工において金属を削った際に残るバリやピン角は使用者の指や手を傷つける危険なものです。バリやピン角を除去するために面取りは重要な工程となります。

面取り説明の様子

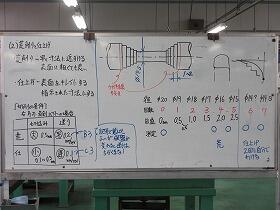

荒削り説明の様子

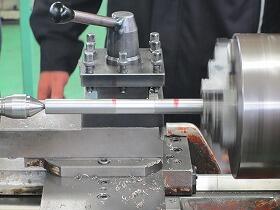

次に階段(段差)をつける部分に印をつけ、目標の寸法になるまで段階的に削っていきます。旋盤で外丸削りを行う際、外径を1mm削りたければ半分の0.5mmが切り込み量となるため、生徒は1回1回考えながら慎重に作業を進めていきます。

印をつけて削る様子

階段(段差)が出来上がる様子

材料に階段(段差)をつけたところで5週目の実習は終わりとなります。

5週目の成果

次回は荒削りした階段(段差)を滑らかに仕上げる作業を行っていきます。

次回投稿は11/24(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立真岡中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月19日(木)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡中学校へ寄贈してまいりました。

真岡中学校金澤校長先生への寄贈の様子

母校へ訪問させていただき、本校生も近況報告ができました。お忙しいところご対応頂きありがとうございます。

是非、HR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月19日(木)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡中学校へ寄贈してまいりました。

真岡中学校金澤校長先生への寄贈の様子

母校へ訪問させていただき、本校生も近況報告ができました。お忙しいところご対応頂きありがとうございます。

是非、HR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

機械系3年 キャリア形成支援事業

機械科3年・生産機械科3年 キャリア形成支援事業

日時:令和2年11月18日(水)

内容:テーマ『想像・創造(ものづくり)』

講義:機械科 『F1メカニックの経験を通して思うこと』

生産機械科『夢への挑戦 そして数々の困難を乗り越えつかんだ成功 ~ Honda Jet / F1 / ASIMO 開発の軌跡』

実習:エンジンの分解・組立

講師:学校法人ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東

講義:中野 健二様(機械科講義)

講義:森岡 武様(生産機械科講義)

実習:長野 泰幸様(両科共通)

機械科

生産機械科

二輪車安全運転講習会

二輪車安全運転講習会を実施!!

11月16日(月)ツインリンクもてぎにおいて二輪車安全運転講習会を行いました。今年度は原付免許を保有している2,3年生が「スラローム(運転技術講習)」と「動画によるKYT(危険予知トレーニング)」を行いました。

運転技術講習の様子

KYTの様子

このような講習会を定期的に行うことによって生徒の安全意識を高め、交通事故を予防していきます。

ご協力いただきました、ツインリンクもてぎ様 ありがとうございました。

11月16日(月)ツインリンクもてぎにおいて二輪車安全運転講習会を行いました。今年度は原付免許を保有している2,3年生が「スラローム(運転技術講習)」と「動画によるKYT(危険予知トレーニング)」を行いました。

運転技術講習の様子

KYTの様子

このような講習会を定期的に行うことによって生徒の安全意識を高め、交通事故を予防していきます。

ご協力いただきました、ツインリンクもてぎ様 ありがとうございました。

生産機械科2年 制御実習 5週目

生産機械科2年生 実習紹介!!

本日は生産機械科2年生が実習を行いました。今回は「制御実習」の5週目についてご紹介いたします。

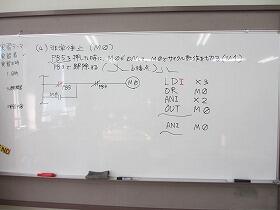

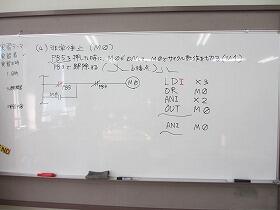

今回の内容は先週行った「工程回路」のさらに詳しい解説と「保安回路(非常停止回路)」について学習しました。

まずは、PLCと入力機器・出力機器の配線を行います。回数を重ねるごとに作業のスピードが上がり、手際よく配線ができました。

配線を行う様子

この実習装置の中には、内部補助リレーと呼ばれる信号を保持する(自己保持)ための機器が組み込まれており、この内部補助リレーを用いて、複数の動作を継続して順番に行わせることができます。(工程回路)

継続して順番に動作している最中に万が一、人や機械に危険が及ぶ状況になった場合に、即時に動作を停止させる「保安回路(非常停止回路)」と呼ばれる回路があります。後半はこの「保安回路」について学習しました。

保安回路の説明

生産機械科では、この他にも「タイマ回路」「カウンタ回路」「フリッカ回路」などの回路について学習します。翌週は制御実習の最終週をご紹介いたします。

さて、次回は11月20日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

本日は生産機械科2年生が実習を行いました。今回は「制御実習」の5週目についてご紹介いたします。

今回の内容は先週行った「工程回路」のさらに詳しい解説と「保安回路(非常停止回路)」について学習しました。

まずは、PLCと入力機器・出力機器の配線を行います。回数を重ねるごとに作業のスピードが上がり、手際よく配線ができました。

配線を行う様子

この実習装置の中には、内部補助リレーと呼ばれる信号を保持する(自己保持)ための機器が組み込まれており、この内部補助リレーを用いて、複数の動作を継続して順番に行わせることができます。(工程回路)

継続して順番に動作している最中に万が一、人や機械に危険が及ぶ状況になった場合に、即時に動作を停止させる「保安回路(非常停止回路)」と呼ばれる回路があります。後半はこの「保安回路」について学習しました。

保安回路の説明

生産機械科では、この他にも「タイマ回路」「カウンタ回路」「フリッカ回路」などの回路について学習します。翌週は制御実習の最終週をご紹介いたします。

さて、次回は11月20日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

芳賀町立芳賀中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月17日(火)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を芳賀町立芳賀中学校へ寄贈してまいりました。

芳賀中学校大根田校長先生への寄贈の様子

是非、近隣の中学校でHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月17日(火)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を芳賀町立芳賀中学校へ寄贈してまいりました。

芳賀中学校大根田校長先生への寄贈の様子

是非、近隣の中学校でHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

建設科2年 現場見学会

現場見学会 建設科2年

令和2年11月12日(木)に「つなぐ化」事業として、建設科2年生を対象に現場見学会を実施しました。午前は、国土地理院「地図と測量の科学館」を見学し、午後はコース毎に分かれ、土木コースが国立研究開発法人土木研究所、建築コースが国立研究開発法人建築研究所の見学をしてきました。

国土地理院「地図と測量の科学館」にて

国立研究開発法人土木研究所にて

国立研究開発法人建築研究所にて

令和2年11月12日(木)に「つなぐ化」事業として、建設科2年生を対象に現場見学会を実施しました。午前は、国土地理院「地図と測量の科学館」を見学し、午後はコース毎に分かれ、土木コースが国立研究開発法人土木研究所、建築コースが国立研究開発法人建築研究所の見学をしてきました。

国土地理院「地図と測量の科学館」にて

国立研究開発法人土木研究所にて

国立研究開発法人建築研究所にて

生産機械科3年 実習紹介

生産機械科3年 実習紹介

本日11/16(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回は「材料計測実習」3週目の様子をご紹介します。

3週目は金属材料の硬さ試験実習です。

金属の硬さは試験片に規定の物体を一定の圧力で押し込んだり、一定の高さから落としたときの力で測定されます。

一般に、硬い金属は強さや耐摩耗性(すり減りにくさ)が大きいと、伸びや絞りが小さくなるという関係があります。

硬さを測ることでその金属の機械的性質を推定することができます。

世の中には硬さ試験機が沢山ある中で、今回はいくつかの試験機を使い測定していく実習です。

まず測定を行う前に試験片の表面を平らにするため、前回の実習と同じく耐水ペーパーを使い表面を研磨します。

研磨が終わるといよいよ硬さ試験実習です。

・ショア硬さ試験

ハンマーを一定の高さから落とし、その跳ね上がった高さで硬さを測定します。

下写真にある右手のダイアルを回すことで試験機の中のハンマーが上がり一定の高さで落ちます。

跳ね上がった高さに応じて目盛りが動きます。

ショア硬さ試験機による測定

・ブリネル硬さ試験

鋼球に荷重をかけて試験面に押しつけ、そのときに生じたくぼみの表面積と荷重の重さで硬さを測定します。

くぼみの直径は万能投影機を使用して測定します。

ブリネル硬さ試験機による測定

ブリネル硬さ試験機の上部(荷重部分)

万能投影機を使いくぼみの直径を測定中

・ロックウェル硬さ試験

始めに荷重を加えてある程度くぼませて、次に試験荷重を与えて更にくぼませ、くぼんだ深さで硬さを測定します。

ロックウェル硬さ試験機による測定

自分で測定した値と他の人が測定した値を比べることで、

正しく測定されているか、また金属素材の違いによっての数値なのかを確認することができました。

次回は11/17(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

本日11/16(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回は「材料計測実習」3週目の様子をご紹介します。

3週目は金属材料の硬さ試験実習です。

金属の硬さは試験片に規定の物体を一定の圧力で押し込んだり、一定の高さから落としたときの力で測定されます。

一般に、硬い金属は強さや耐摩耗性(すり減りにくさ)が大きいと、伸びや絞りが小さくなるという関係があります。

硬さを測ることでその金属の機械的性質を推定することができます。

世の中には硬さ試験機が沢山ある中で、今回はいくつかの試験機を使い測定していく実習です。

まず測定を行う前に試験片の表面を平らにするため、前回の実習と同じく耐水ペーパーを使い表面を研磨します。

研磨が終わるといよいよ硬さ試験実習です。

・ショア硬さ試験

ハンマーを一定の高さから落とし、その跳ね上がった高さで硬さを測定します。

下写真にある右手のダイアルを回すことで試験機の中のハンマーが上がり一定の高さで落ちます。

跳ね上がった高さに応じて目盛りが動きます。

ショア硬さ試験機による測定

・ブリネル硬さ試験

鋼球に荷重をかけて試験面に押しつけ、そのときに生じたくぼみの表面積と荷重の重さで硬さを測定します。

くぼみの直径は万能投影機を使用して測定します。

ブリネル硬さ試験機による測定

ブリネル硬さ試験機の上部(荷重部分)

万能投影機を使いくぼみの直径を測定中

・ロックウェル硬さ試験

始めに荷重を加えてある程度くぼませて、次に試験荷重を与えて更にくぼませ、くぼんだ深さで硬さを測定します。

ロックウェル硬さ試験機による測定

自分で測定した値と他の人が測定した値を比べることで、

正しく測定されているか、また金属素材の違いによっての数値なのかを確認することができました。

次回は11/17(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立久下田中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月16日(月)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立久下田中学校へ寄贈してまいりました。

久下田中学校齊藤校長先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

また、英語や合唱の指導等に活用してもらえるとうかがい、生徒もやりがいを感じていました。

是非、出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月16日(月)は、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立久下田中学校へ寄贈してまいりました。

久下田中学校齊藤校長先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

また、英語や合唱の指導等に活用してもらえるとうかがい、生徒もやりがいを感じていました。

是非、出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立物部中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月13日(金)は木曜日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立物部中学校へ寄贈してまいりました。

物部中学校市村校長先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月13日(金)は木曜日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立物部中学校へ寄贈してまいりました。

物部中学校市村校長先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

生産機械科1年「旋盤作業実習」4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日11/13(金)は生産機械科1年生で実習が行われました。今回は「旋盤作業」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤作業実習」1~3週目では旋盤の基本的な準備と操作方法、メンテナンス方法を学びました。後半となる4週目からは旋盤を用いて、引張試験に使用する試験片を製作していきます。(写真上側が作成する試験片、下側が材料となる丸棒)

上:試験片 ,下:材料(丸棒)

まず初めに1~3週目の復習としてバイトの高さ合わせから行います。準備が出来たら材料の端面を削り、ハイトゲージで測定しながら長さを合わせていきます。

バイトの高さ合わせ

端面切削の様子

長さを測定する様子

デジタル式のハイトゲージは100分の1mmまで測定することができるので、目標の値になるまで慎重に削っていきます。

ハイトゲージのメモリの様子

目的の長さになったところで、丸棒の外径を削っていきます。このときハンドルを回す手動送りでは送り速度が安定しないため、自動送り機能を使用して一定の速度で削っていきます。自動送りは一定の速度で自動的にバイトを送るため、作業者の負担が減るほか、切削後の表面が一定の仕上がりになります。

自動送りの様子

以上が旋盤実習4週目の内容になります。

次回投稿は11/16(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立真岡東中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月12日(木)は火曜日に続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡東中学校へ寄贈してまいりました。

真岡東中学校大平教頭先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月12日(木)は火曜日に続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡東中学校へ寄贈してまいりました。

真岡東中学校大平教頭先生と本校生徒

本校生徒も母校へ訪問でき近況を報告することができました。

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立中村中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月10日(火)は昨日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立中村中学校へ寄贈してまいりました。

中村中学校古澤校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月10日(火)は昨日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立中村中学校へ寄贈してまいりました。

中村中学校古澤校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

生産機械科2年 「制御実習」 4週目

生産機械科実習紹介!!

本日11月10日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は「制御実習」の4週目についてご紹介いたします。

過去の記事(7/21、7/28、8/4)でも取り上げましたが、制御実習の3週目までにPLCや制御実習装置の概要と、プログラミングコンソールの操作方法について学習しました。

今回からは、ランプの点灯に加え、コンベアの往復(工程回路)について学習します。コンベアの動作もランプと同じ「出力機器」になりますので、作業は前回と同じです。

まずは、PLCと制御実習装置の配線を行いました。

配線の様子

次に、以下のようなプログラムを作成し、コンベアの動作を確認します。

①ボタンを押すとコンベアが右行(左行)する。

②ボタンを押すとコンベアが右行(左行)し続け、右端(左端)で止まる。

③ボタンを押すとコンベアが右行し、右端に達すると左行し、左端で止まる。

コンベア動作の確認

②のプログラムを作成する過程において、一度の入力信号で動作を継続して行う「自己保持回路」について学びました。また、③は動作を順番に行う回路で「工程回路」と呼ばれており、次回はこの工程回路を応用してさらに複雑な制御を行います。

さて、次回は11月13日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

本日11月10日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は「制御実習」の4週目についてご紹介いたします。

過去の記事(7/21、7/28、8/4)でも取り上げましたが、制御実習の3週目までにPLCや制御実習装置の概要と、プログラミングコンソールの操作方法について学習しました。

今回からは、ランプの点灯に加え、コンベアの往復(工程回路)について学習します。コンベアの動作もランプと同じ「出力機器」になりますので、作業は前回と同じです。

まずは、PLCと制御実習装置の配線を行いました。

配線の様子

次に、以下のようなプログラムを作成し、コンベアの動作を確認します。

①ボタンを押すとコンベアが右行(左行)する。

②ボタンを押すとコンベアが右行(左行)し続け、右端(左端)で止まる。

③ボタンを押すとコンベアが右行し、右端に達すると左行し、左端で止まる。

コンベア動作の確認

②のプログラムを作成する過程において、一度の入力信号で動作を継続して行う「自己保持回路」について学びました。また、③は動作を順番に行う回路で「工程回路」と呼ばれており、次回はこの工程回路を応用してさらに複雑な制御を行います。

さて、次回は11月13日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 材料計測実習 2週目

生産機械科3年 実習紹介

本日11/9(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

2週目は金属組織の観察実習です。

身の回りで一般的に使われている鉄はただの鉄ではなく炭素が含まれています。

炭素の量に応じて、硬さや展延性(柔軟に延びる性質)などの性質が変わります。

今回はそんな鉄を顕微鏡で観察することで組織がどのようになっているのか自分の目で確かめる実習です。

顕微鏡で観察するには鋼材を切っただけでは凸凹が大きすぎます。

まずは目の粗い耐水ペーパー(紙ヤスリ)から順に目の細かい耐水ペーパーに切替えて研磨していきます。

1つの粗さだけでも10分以上は削らないとならないため、意外と重労働です。

耐水ペーパーでの研磨

耐水ペーパーの後は、研磨機を使用しての研磨です。

研磨機による研磨

研磨機による研磨の後、研磨材や鉄粉が付いているため流水で洗い流します。

洗浄したあとはよく水分を飛ばすためドライヤーで乾燥させます。

実習鋼材(左:研磨後、右:研磨前)

金属組織を観察するには、研磨した面を化学的に腐食させることで表面に組織の凹凸差をつくらなければいけません。

腐食させることをエッチングといいます。

今回は硝酸アルコールを使いエッチングしました。

エッチングが終わると遂に顕微鏡での観察です。

今回は残念ながら顕微鏡で覗いた様子を写真に収めることができなかったためお見せすることができませんが、インターネットで「金属組織」や「鋼材組織」と検索して頂ければ見ることができます。

顕微鏡での観察

次回は11/10(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

本日11/9(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

2週目は金属組織の観察実習です。

身の回りで一般的に使われている鉄はただの鉄ではなく炭素が含まれています。

炭素の量に応じて、硬さや展延性(柔軟に延びる性質)などの性質が変わります。

今回はそんな鉄を顕微鏡で観察することで組織がどのようになっているのか自分の目で確かめる実習です。

顕微鏡で観察するには鋼材を切っただけでは凸凹が大きすぎます。

まずは目の粗い耐水ペーパー(紙ヤスリ)から順に目の細かい耐水ペーパーに切替えて研磨していきます。

1つの粗さだけでも10分以上は削らないとならないため、意外と重労働です。

耐水ペーパーでの研磨

耐水ペーパーの後は、研磨機を使用しての研磨です。

研磨機による研磨

研磨機による研磨の後、研磨材や鉄粉が付いているため流水で洗い流します。

洗浄したあとはよく水分を飛ばすためドライヤーで乾燥させます。

実習鋼材(左:研磨後、右:研磨前)

金属組織を観察するには、研磨した面を化学的に腐食させることで表面に組織の凹凸差をつくらなければいけません。

腐食させることをエッチングといいます。

今回は硝酸アルコールを使いエッチングしました。

エッチングが終わると遂に顕微鏡での観察です。

今回は残念ながら顕微鏡で覗いた様子を写真に収めることができなかったためお見せすることができませんが、インターネットで「金属組織」や「鋼材組織」と検索して頂ければ見ることができます。

顕微鏡での観察

次回は11/10(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立真岡西中学校へマウスシールドを寄贈しました

本日11月9日(月)は先日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡西中学校へ寄贈してまいりました。

真岡西中学校山中校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

本日11月9日(月)は先日に引き続き、生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を真岡市立真岡西中学校へ寄贈してまいりました。

真岡西中学校山中校長と本校生徒

出身中学校のHR担任の先生方に使用して頂き、教育活動の一助になれればと思います。

品質管理検定合格発表

品質管理検定の合格発表がありました

生産機械科2年生が毎年9月に受検している品質管理検定の合格発表が先日行われました。

全国の合格率は、例年8割程度ですが、本校では97.5%という高い合格率を得ることができました。

今後は、3月に行われる品質管理検定に、さらに上位の級で合格することを目標に準備を進めていく予定です。

生産機械科2年生が毎年9月に受検している品質管理検定の合格発表が先日行われました。

全国の合格率は、例年8割程度ですが、本校では97.5%という高い合格率を得ることができました。

今後は、3月に行われる品質管理検定に、さらに上位の級で合格することを目標に準備を進めていく予定です。

令和2年度 体育祭

令和2年度 体育祭

総 合 優 勝 機 械 科

総合準優勝 生産機械科

総合準優勝 生産機械科

第 3 位 電 子 科

第 4 位 建 設 科

10月29日(金)に本校校庭にて、体育祭が行われました。機械科、生産機械科、電子科、建設科の4学科対抗で、大縄跳び、玉入れ、綱引き、旗挙げ競争、、長棒バトンリレー、学科対抗リレーの計7種目で競い合いました。本年度は新型コロナウィルス感染症対策を徹底したうえで、競技を厳選し、生徒たちも感染予防に配慮しつつ懸命に競技に取り組み、クラス・学科の団結力が深めました。

大縄跳び 障害物競走

台風の目 玉入れ

綱引き 学科対抗リレー

大縄跳び 障害物競走

台風の目 玉入れ

綱引き 学科対抗リレー

生産機械科 飛沫防止マウスシールド寄贈

真岡市立大内中学校へマウスシールドを寄贈しました

生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を寄贈してきました。

大内中学校根本校長と本校生徒

寄贈の様子は、11月8日(日)の下野新聞にも掲載して頂きました。製作に携わった生徒たちは、自分たちの出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、改良を重ね製作活動に取り組んできました。今後も、真岡市内の5つの中学校へ寄贈する予定となっており、芳賀郡内の中学校へも連絡を取らせていただき配布できればと考えています。

生産機械科3年生が課題研究で3Dプリンタを使用し製作したスマイルマスク(マウスシールド)を寄贈してきました。

大内中学校根本校長と本校生徒

寄贈の様子は、11月8日(日)の下野新聞にも掲載して頂きました。製作に携わった生徒たちは、自分たちの出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、改良を重ね製作活動に取り組んできました。今後も、真岡市内の5つの中学校へ寄贈する予定となっており、芳賀郡内の中学校へも連絡を取らせていただき配布できればと考えています。

生産機械科1年「電気」実習6週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日11/6(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習6週目の様子をご紹介します。

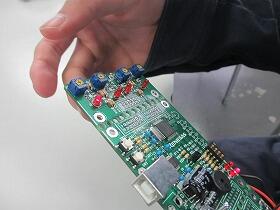

「電気」実習の6週目では、5週目までに製作した自分のミニマイコンカーを使用してプログラミングの基礎やセンサの感度調整を行いました。

まず作ったばかりのミニマイコンカーとパソコンを接続して、プログラムが書き込めるかを確認しました。ミニマイコンカーとパソコンの接続はUSBケーブルを用いて行います。

接続の確認を行う様子

次に光センサの感度調整を行います。手をかざした際にセンサが反射光を感知し、センサと繋がっているLEDが点灯することを確認します。このときの調整が不十分だと、次の実習(制御・マイコン実習)でライントレース(白線を読み取りながら走行)が上手くいかなくなります。生徒は自分のマシンについている4つのセンサを慎重に調整していきます。

センサの感度を確認する様子

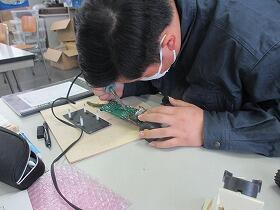

最終的に不具合が見つかれば、この実習中にハンダの付け直しなどの処置を行っていきます。

マシンを直す様子

完成したミニマイコンカー

以上が「電気」実習6週目の内容となります。

このミニマイコンカーを使用して制御・マイコン実習を行っていきます。

次回投稿は11/9(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。