文字

背景

行間

農業土木科日誌

農業土木科日誌

農業土木科で学ぶ「水循環」

水循環は2・3年次に土木や農業土木において重要な〈水〉と〈土〉について学ぶ科目です。「水がどこからきて、どこへ向かうのか」「農業に必要な水をどのように確保するのか」など、理論学習を中心に行います。

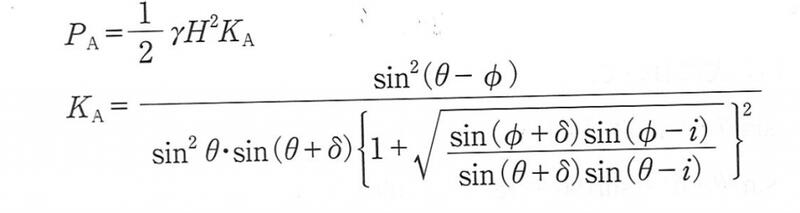

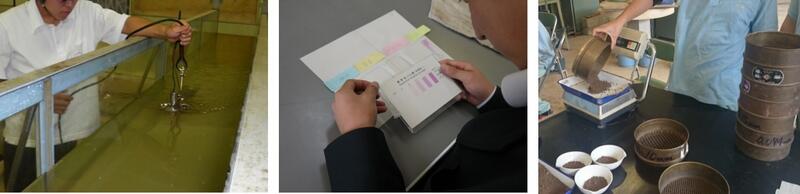

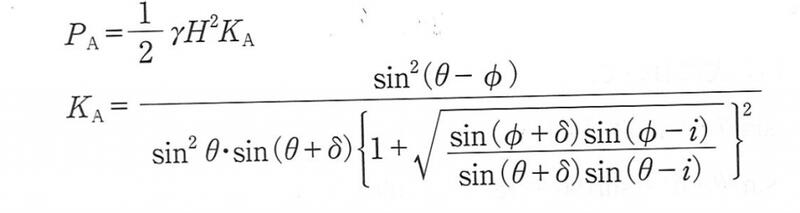

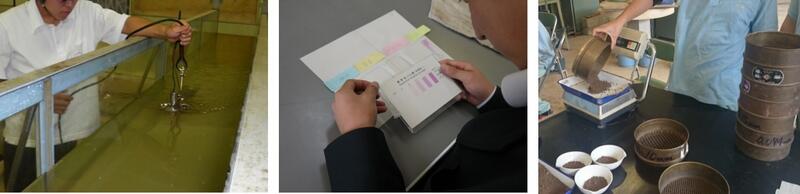

流量や流速などの計測や土の組成やふるい分けといった簡単な実験実習も行います。その一方では、様々な法則や計算など数学や物理学の応用と入った内容もあります。以下は土圧(どあつ:地盤内における土による圧力)の計算式であり、難しいのですが現場ではよく使われる考え方です。

測量で学習する関数電卓による計算などを活かしながら、少しずつ理解して粘り強く学習しています。

流量や流速などの計測や土の組成やふるい分けといった簡単な実験実習も行います。その一方では、様々な法則や計算など数学や物理学の応用と入った内容もあります。以下は土圧(どあつ:地盤内における土による圧力)の計算式であり、難しいのですが現場ではよく使われる考え方です。

測量で学習する関数電卓による計算などを活かしながら、少しずつ理解して粘り強く学習しています。

農業土木科で学ぶ「農業情報処理」

農業情報処理は1年次にワープロ操作や情報モラル、表計算やパワーポイントなどを学びます。「農業と環境」のフィールドワークで調査した内容を図化する作業なども行います。

2年次ではCAD(コンピューター支援設計)による製図を中心に行います。建築CAD検定にも対応しており、全員が4級以上の取得を目標に学習します。情報化時代の土木には欠かせない技術であり、図面を読み構造物をイメージするだけではなく、自ら測量した結果を図面に起こせる力を身につけます。CADは現場作業が苦手な女子でも活躍できる分野でもあり、また違った角度からものづくりができる楽しさがあります。

2年次ではCAD(コンピューター支援設計)による製図を中心に行います。建築CAD検定にも対応しており、全員が4級以上の取得を目標に学習します。情報化時代の土木には欠かせない技術であり、図面を読み構造物をイメージするだけではなく、自ら測量した結果を図面に起こせる力を身につけます。CADは現場作業が苦手な女子でも活躍できる分野でもあり、また違った角度からものづくりができる楽しさがあります。

農業土木科で学ぶ「測量」

測量は土木や建設などの工事計画や設計・施工において、あらゆる場面で必要な専門分野であり、近年ではGNSS(人工衛星)やドローンといった新しい技術開発が目覚ましい、ものづくりなどの工学には重要性の高い学問です。栃木農業高校農業土木科では、1年次に全員が「測量」を学び、2年次には国家資格である〈測量士・測量士補〉を目指す者が「選択・測量」を履修しています。

「測量」では、距離測量に始まり、高さを測る水準(すいじゅん)測量。角度を測る角測量などを専門の器械を使って実習中心に学びます。三角関数や比などの応用計算も必要となるため、関数電卓の操作に関する〈計算技術検定〉にも取り組み、全員が3級以上取得を目標に数学の学び直しなども行います。

「測量」では、距離測量に始まり、高さを測る水準(すいじゅん)測量。角度を測る角測量などを専門の器械を使って実習中心に学びます。三角関数や比などの応用計算も必要となるため、関数電卓の操作に関する〈計算技術検定〉にも取り組み、全員が3級以上取得を目標に数学の学び直しなども行います。

農業土木科で学ぶ「農業と環境」

改めて農業土木科の学習内容や様々な活動について載せていきたいと思います。まずは農業高校生なら誰しもが学ぶ基礎科目「農業と環境」についてご紹介します。農業土木科ならではの様々な実習を行っています。

①栽培学習

農作物を育てる場所は田畑であったり、果樹園であったり。そのほとんどの場所は土木の力で、量も質も高い状態で生産しやすいように維持管理されています。土の状態や水の流れ、日照条件や病害虫や雑草などなど…実際に生産活動をしてみないと見えない土木がたくさんあります。そのためトウモロコシやジャガイモ、ハクサイ、ダイコンなど、季節毎の野菜や栃木市で生まれた巴波桜など、実際に栽培学習を行います。もちろん加工実習までやりますよ。

②環境学習

他の学科ではなかなかやらないような、生物調査や植生調査を行います。学校周辺の自然状態をGIS(地理空間情報)という技術を使ってマッピングしたり、ドングリ苗木を育てて植樹活動を行ったりもします。

③命を学ぶ学習

土木は工事段階から、できあがりの状態(施設や構造物など)において、自身の命を守り且つ市民の命を預かる学問です。そのため毎年、生命の尊さや感謝の心を学ぶためにニワトリの解体実習を行っています。

他にも、地域の環境課題・社会問題(例として耕作放棄地や放置ため池)などについて学び、

2・3年次の課題解決学習に向けた取り組みも行っています。毎年3年生にアンケートを取ってみると、3年間で印象に残っている授業の上位にあげられる科目です。

①栽培学習

農作物を育てる場所は田畑であったり、果樹園であったり。そのほとんどの場所は土木の力で、量も質も高い状態で生産しやすいように維持管理されています。土の状態や水の流れ、日照条件や病害虫や雑草などなど…実際に生産活動をしてみないと見えない土木がたくさんあります。そのためトウモロコシやジャガイモ、ハクサイ、ダイコンなど、季節毎の野菜や栃木市で生まれた巴波桜など、実際に栽培学習を行います。もちろん加工実習までやりますよ。

②環境学習

他の学科ではなかなかやらないような、生物調査や植生調査を行います。学校周辺の自然状態をGIS(地理空間情報)という技術を使ってマッピングしたり、ドングリ苗木を育てて植樹活動を行ったりもします。

③命を学ぶ学習

土木は工事段階から、できあがりの状態(施設や構造物など)において、自身の命を守り且つ市民の命を預かる学問です。そのため毎年、生命の尊さや感謝の心を学ぶためにニワトリの解体実習を行っています。

他にも、地域の環境課題・社会問題(例として耕作放棄地や放置ため池)などについて学び、

2・3年次の課題解決学習に向けた取り組みも行っています。毎年3年生にアンケートを取ってみると、3年間で印象に残っている授業の上位にあげられる科目です。

高校で農業土木を学ぶ

高等学校の農業土木科で学ぶ内容は、かつての農地開発や農村整備といった農業生産に関する土木だけではなく、私たちの暮らしを豊かにするような土木技術や、人間以外の生物・地域環境に配慮した環境工学まで幅広く学習します。

そもそも「土木」という漢字の語源は、中国史にある〈築土構木〉という四字熟語であり、「人々の幸福に資する倫理的行為」を意味するそうです。さらに、土木は英語で「 civil engineering 」と訳され、別名「市民工学」ともいいます。なんだか難しく感じますが、一言でいえば「人や自然環境の役に立つ知識や技術」を習得することを目的としています。栃木農業高校農業土木科で学ぶ科目には以下のものがあります。

農業と環境…農作物の栽培や動物の飼育、環境と農業の関わりについて学ぶ

測量…測量器械を使っての実習や測量結果の計算処理について学ぶ

農業情報処理…情報モラルやPC操作、CADについて学ぶ

総合実習…機械・製図・測量など班別実習を行う

課題研究…各自各班で設定した課題解決学習を行う

水循環…水環境や農業における水や土の役割について学ぶ

農業土木施工…土木工事や各種施工について学ぶ

そもそも「土木」という漢字の語源は、中国史にある〈築土構木〉という四字熟語であり、「人々の幸福に資する倫理的行為」を意味するそうです。さらに、土木は英語で「 civil engineering 」と訳され、別名「市民工学」ともいいます。なんだか難しく感じますが、一言でいえば「人や自然環境の役に立つ知識や技術」を習得することを目的としています。栃木農業高校農業土木科で学ぶ科目には以下のものがあります。

農業と環境…農作物の栽培や動物の飼育、環境と農業の関わりについて学ぶ

測量…測量器械を使っての実習や測量結果の計算処理について学ぶ

農業情報処理…情報モラルやPC操作、CADについて学ぶ

総合実習…機械・製図・測量など班別実習を行う

課題研究…各自各班で設定した課題解決学習を行う

水循環…水環境や農業における水や土の役割について学ぶ

農業土木施工…土木工事や各種施工について学ぶ

農業土木設計…土木工事のための力学や設計について学ぶ

選択:測量…高度な計算や応用測量、測量士補試験対策について学ぶ

選択:林産物利用…木材加工や森林生態系について学ぶ

選択:環境緑化材料…樹木やグラウンドカバーなど緑化材の生産について学ぶ

土木や農業土木は大学から学ぶという方が多いようですが、地域の課題に即した学習内容や実際の実習経験など、高校からならではの利点もあります。近年は、インターンシップでお世話になった建設会社や造園会社に即戦力として入社したり、大学や専門学校でさらに深化した内容の土木を学びたいという生徒も増えてきました。

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

8

4

3

2

8

4