文字

背景

行間

2017年10月の記事一覧

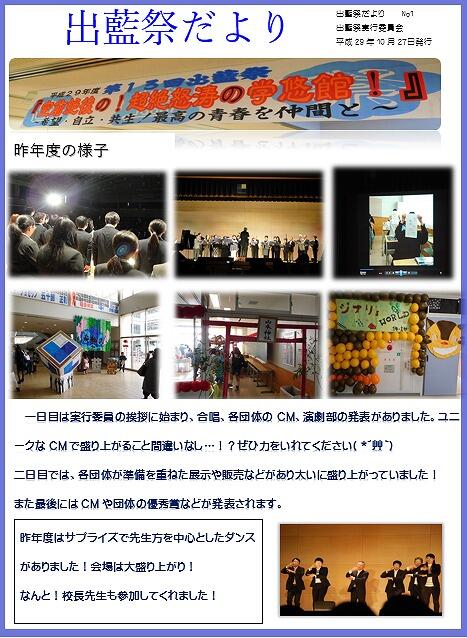

〝出藍祭〟への道 :『出藍祭だより』(No.1) 発行

この印刷物は、出藍祭実行委員会の企画・発行。編集を担当した実行委員は、おもにSさん(28Mクラス)・Eさん(28Mクラス)・Uさん(28Nクラス)の3名。担当教員と事前に十分に相談した上で、パソコンに向き合いながら、熱心に編集作業を進めていました。

今回の発行にいたった契機は、実行委員会での話題 1年次生、転入生、編入生は、もしかしたら〝出藍祭〟のイメージがつかめないのではないか?

そこで、急きょ、浮上したのが『出藍祭だより』の作成でした。初めて〝出藍祭〟に臨む生徒の皆さんのイメージ作りに、きっと役だったことでしょう。同時に、“チーム学悠館”に所属する一人ひとりの〝出藍祭〟ムードの醸成にもつながったのではないかと思われます。

なお、通信制課程の生徒の皆さんには、10月29日(日)・31日(火)に配付される予定です。

第13回の〝出藍祭〟テーマ

「空前絶後の!超絶怒涛の学悠館!

~希望・自立・共生!最高の青春を仲間と~」

〝出藍祭〟は、「案内状」をお持ちの方のみ来場することができます。

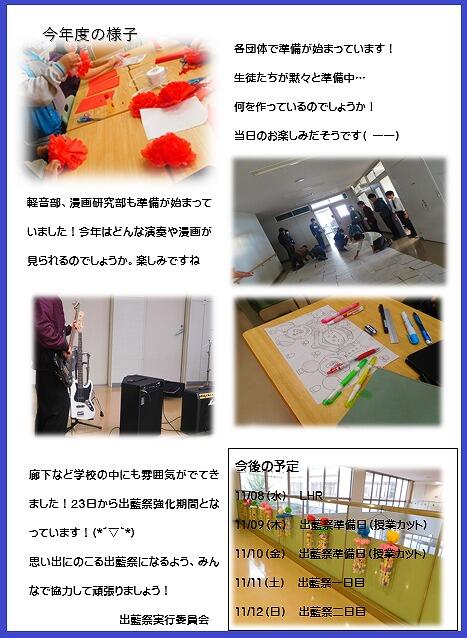

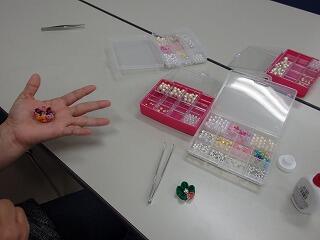

第1回PTA工房「ZAKKA」開催

制作したのは、「江戸つまみ細工」。縮緬(ちりめん)を素材にヘアピン作り。細かな作業を繰り返すことで、作品はできあがりました。今回の作品制作では、PTA理事の早乙女真由美様が、講師を引き受けてくださいました。心から感謝申し上げます。

会員どうし会話を楽しみながら、和やかな雰囲気。講師の早乙女様は、自分の手元をプロジェクターで投影しながら、作業の手順を説明。分かりやすい指導のおかげで、初めて作品作りに挑む方々も、滞りなく作業を進めることができました。

今回の企画は、そもそもPTA理事会で話題にのぼったのが発端。その後、検討を重ねた結果、今日の開催につながりました。

作品の一部は、「〝出藍祭〟PTAバザー」で商品として販売予定。そこで得られる貴重な益金は、次年度に開催される「震災防災学習」の活動費に充てられます。

学校設定科目「アウトドアスポーツ」:晃石山の登山実習

実習場所は、太平山と尾根続きになっている標高419mの「晃石山」(てるいしさん)。この山は、太平山系では最も高い山です。今回は、整備された初級者向け登山コースを巡りました。

事前学習として、周到な計画の立案や持参品の確認を行いました。また、不測の事態が発生した際の対応策も入念に講じてあります。

<コース>

午前9時 出発

栃木駅―(JR両毛線)― 大平下駅―桜峠―晃石山―グミの木峠―太平山神社―

謙信平―六角堂―永野川―栃木西中―学悠館高校

午後3時30分 帰着

<持ち物>

ザック、防寒着、地図、コンパス、水筒(ペットボトル)、弁当(おにぎり)

着替え、タオル、筆記用具、メモ帳、非常食、時計、健康保険証、帽子

<共同装備>

コッヘル、ストーブ、カメラ、救急用品、ロールペーパー

①遅い人のペースに合わせて歩く。

②健康状態を維持して体調不良の場合はとりやめる。

③持ち物をチェックして忘れ物をしないようにする。

④悪天候も予想されるので、雨具は必ず準備する。

⑤熊や蜂、あぶ、など有害生物への対策も考えておく。

①地図の読み方、コンパスの使い方

・地図から距離や標高差を読み取り、時間や疲労度を予測してコース計画を立てる。

・常に現在地点を地図上で確認する。

②装備

・必要な持参品を自分でリストアップし、資料に示した基本的個人装備の漏れがないか確認する。

・荷物は、軽い方が良い。しかし、持って行った方が良いもの(役に立つもの)は多少荷物になっても楽しさが増える。

③歩き方

・登る時・下る時の留意点について、経験を踏まえて説明できるようにする。

④登山と食事

・登山に持参する食料(エネルギー源)はどんなものが良いか。

・行動食(歩きながら食べる栄養物)も工夫してみる。おいしくて便利な菓子類など

⑤記録とまとめ

・計画と実際との違いを確認する。

・想定通りにならなかった理由は、どんなことか。

・次回にやってみたいことなどを記録しておく。

参加した28Iクラスの生徒Yさんは、次のように感想を語っていました。

「本格的な登山は、初めての経験でした。緩やかな道を想像していましたが、思ったよりも急斜面がありました。途中、中高年の登山者と何人もすれ違いました。『こんにちは!』と皆さんと挨拶をかわしました。」

ようこそ図書室へ!⑭ 芸術の秋 〈図書館特別講座〉開催

ショパン「プレデュード15番『雨だれ』」、モーツァルト「『ピアノ協奏曲21番』2楽章」など、6曲を鑑賞しました。音楽と本の紹介は、学悠館高校芸術科(音楽)のJ先生。穏やかな話しぶりと、わかりやすい解説に参加した皆さんは、楽しい時間を過ごしていました。

お茶に関するミニ講座も開かれました。担当したのは学校栄養士のK先生。緑茶・烏龍茶・紅茶の由来、お茶の8つの効果など、とてもためになる話題を提供いただきました。

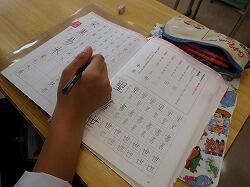

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第29弾

(芸術科 書道 <学校設定科目>・選択科目)

「ペン習字」は、授業が1週間に2時間ある〝2単位〟の講座です。29年度は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ部にあわせて7講座が開設されて106名の生徒の皆さんが受講しています。

履修条件が特にないので、1年次生から受講することができます。

学習のねらいは、硬筆の特性を活かした書写の基本的技能を学ぶことです。

学習内容は、次のとおりです。それぞれ楷書・行書に分けて学習します。

①基本点画(ひらがな・カタカナ・漢字)

②部首部分の名称

③筆順

④日常文書とその書式(葉書・手紙の書き方・年賀状作成)

評価は、課題の達成度、提出物の提出状況、授業態度、出席状況を総合して算出します。

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第30弾」では、理科の学校設定科目「自然科学入門」を紹介します。