文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

第75回春季栃木県高校野球大会2回戦結果

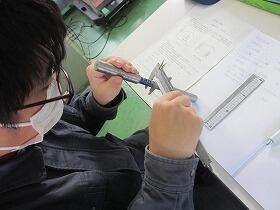

4月22日 生産機械科工業技術基礎

1時限目 教室にてDVD教材の鑑賞

2時限目 教室(ノギスの使い)音楽室(マイクロメータの使い方)※2班に分かれ練習

3時間目 ローテーション

初めて扱うマイクロメータの使用方法に戸惑いながらも一生懸命に授業に取り組むことができました。

初めての工業技術基礎の実習

工業技術基礎 本日より始まる

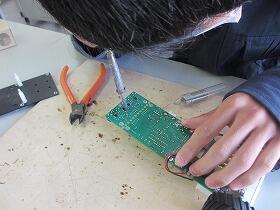

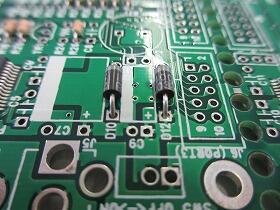

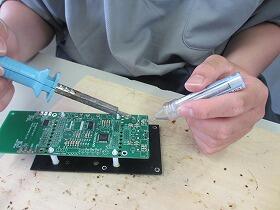

~電子科1年生 半田付け練習 !!~

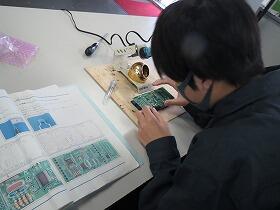

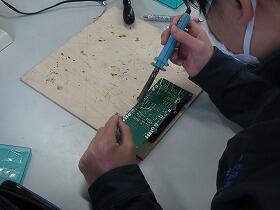

本日(4月22日)よりオリエンテーションも終わり、本格的に工業技術基礎が始まりました。初めての実習

とあって初々しい手つきで、感染対策用の手袋をしながらこれから実習で使う配線のハンダ付けの練習を

しました。

初めてのハンダ付に戸惑いながらも真剣に取り組む生徒たち

生産機械科3年 課題研究

生産機械科3年 課題研究!!

本日から生産機械科3年において課題研究がスタートしました。

課題研究は6班に分かれ、各班で研究テーマを設定し、1年を通して研究する授業です。

1月には2年生や他の班に向け、研究の成果を発表する「課題研究発表会」を実施します。

(昨年度発表会記事)

各班とも熱心に打合せや情報収集に取り組んでいました。

1月の発表会に期待します!

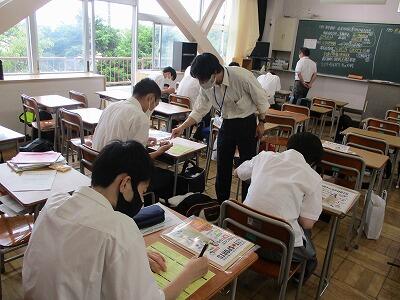

【生産機械科】工業技術基礎のオリエンテーション

生産機械科1年生に対して実習のオリエンテーションを実施しました。

事故・怪我が発生しないように安全教育から、実習報告書の書き方や実習に対する心構えを学びました。

ここから工業人としての第一歩を歩み始めます。

オリエンテーション日程

①安全教育

②工業技術基礎を学ぶ上での注意事項

③測定の基礎(ノギスの使い方)

【機械科】工業技術基礎のオリエンテーション

事故・怪我が発生しないように安全教育から、実習報告書の書き方や実習に対する心構えを学びました。

ここから工業人としての第一歩を歩み始めます。

オリエンテーション日程

①安全教育

②工業技術基礎を学ぶ上での注意事項

③測定の基礎(ノギスの使い方)

オリエンテーション写真

新入生適応指導が行われました

◯校長講話

「目標を持つ」ことの大切さや、工業高校生としての在り方や心構えをお話頂きました。

◯科長講話

機械科、生産機械科、建設科、電子科の各学科長より、学科の特色や学校生活において意識すべきことなどを教えていただきました。

機械科

生産機械科

建設科

電子科

◯部活動紹介

部活動紹介は各教室で放送にて実施されました。

◯部長講話

生徒指導部・学習指導部・進路指導部のそれぞれの視点から、充実した学校生活にするための注意事項を教えていただきました。

◯学校内案内

担任の先生に、学校内の施設を案内していただきました。初めて見る設備や機械に目を輝かせている様子でした。

今後、充実した学校生活を送ることができるよう期待します!

新任式が行われました

昨日の離任式に引き続き、今年度は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い2・3年生は体育館で、1年生は教室でリモートでの開催となりました。

新しい生徒・先生を迎え、いよいよ新年度がスタートします。

新任者代表挨拶

離任式・始業式・対面式が行われました

昨年は全学年リモート配信にて実施しましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い、新2・3年生は体育館で、新1年生は教室でリモート配信にて実施しました。

離任式

始業式

対面式

リモート配信の様子

令和4年度入学式が行われました

校長式辞

来賓祝辞

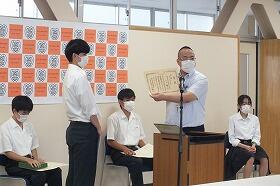

令和4年度修行式及び表彰式が行われました

校長先生より「今年度1年を振返りつつ新たな目標を立て、日々の生活を充実したものにしましょう」という来年度に向けての式辞をいただきました。

表彰式では、今年度後半において学校内外で活躍した生徒が表彰されました。

皆さん、有意義な春休みにしましょう。

校長式辞

表彰式

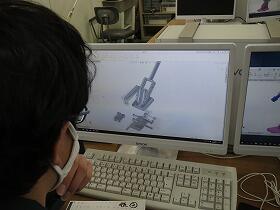

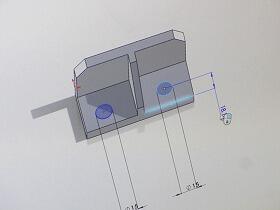

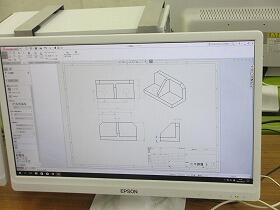

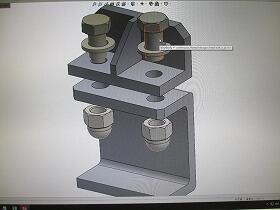

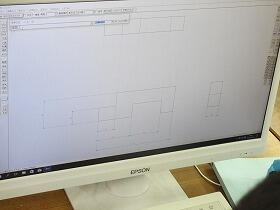

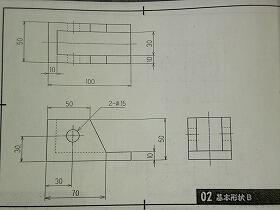

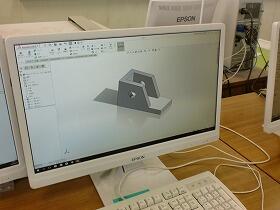

生産機械科2年 CAD実習 6週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の6週目についてご紹介いたします。

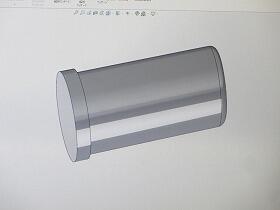

6週目では、3次元のCAD「Solid Works」を使用して更に学んでいきます。

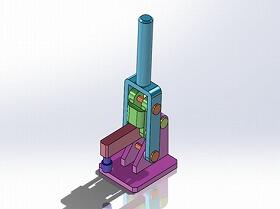

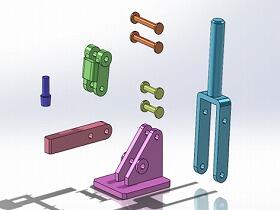

今回は前回の実習で作成した「トグルクランプ」の7種類の部品を「アセンブリ」(組立て)しました。

アセンブリはただ部品を置くだけではなく、

部品の「面と面を一致」させる。という指示や「角と角」をなどを指示することで組立てていきます。

部品の「円と円を同じ中心」にと指示をすれば、部品が円の中心を軸に回転するように動かすことができます。

アセンブリ作業中

今回はアセンブリだけでなく、更に難しい形状のモデリング(部品作成)にも挑戦しました。

安全カバーは換気扇などに付いているカバーで、盛上がったスリットが沢山入っている複雑な形状です。

適切なコマンドを使用することが求められます。

安全カバー作成

これで2学年の実習は以上になります。

次回は3月18日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

発明協会のwebサイトに掲載されました

『発明協会会長賞』を受賞した本校生徒の作品も掲載されているので、ぜひご覧下さい。

全日本学生児童発明くふう展|公益社団法人発明協会 (jiii.or.jp)

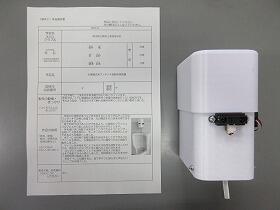

㊗発明協会会長賞【発明くふう展】

令和4年3月24日(木)に、東京・北の丸公園(科学技術館)において表彰式が実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、8月に延期となりました。

受賞した生徒の皆さん、おめでとうございました。

小便器洗浄ワンタッチ自動変換装置

※押しボタン式洗浄バルブの上から差し込むだけで非接触にて自動洗浄となる装置です。

3月3日の【毎日新聞】に掲載されました。

令和3年度 第57回卒業式が挙行されました

卒業証書授与

校長式辞

同窓会長祝辞

PTA会長祝辞

生徒会長送辞

卒業生代表答辞

表彰式・同窓会入会式が行われました

表彰式では、産業教育振興中央会長賞など外部の表彰や、3ヶ年皆勤賞など校内の表彰など多くの生徒が受賞しました。

同窓会入会式では、今年度155名の新規入会者を迎えました。

表彰式

同窓会入会式

入会者代表挨拶

生産機械科2年 CAD実習 4週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の4週目についてご紹介いたします。

4週目では、3次元のCAD「Solid Works」を使用して更に学んでいきます。

3週目の実習から時間が経っているため、今回は復習から行いました。

今回は今週、来週と2週を使って「トグルクランプ」を作成します。

「トグルクランプ」は材料を押さえる工具で、7種類の部品で構成されています。

7種類の部品の作成から「アセンブリ」(組立て)まで行います。

トグルクランプ完成形

7種類の部品

次回は2月22日(火)に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

令和3年度予餞会が行われました

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止を余儀なくされた予餞会でしたが、今年度は万全の感染対策を講じながら開催することができました。

生徒会が中心となり、3年生に感謝と激励の気持ちを込めて動画を作成しました。

◯内容

(1)eスポーツ大会2022(動画)

(2)アームレスリング大会2022(動画)

(3)思い出スライドショー

(4)表彰式

校長挨拶

生徒会長挨拶

3年生代表挨拶

機械科3年

生産機械科3年

建設科3年

電子科3年

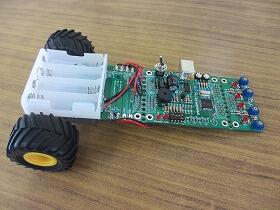

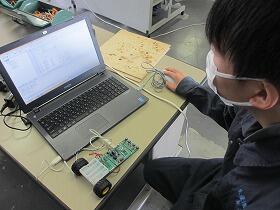

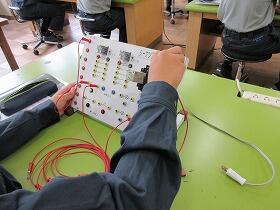

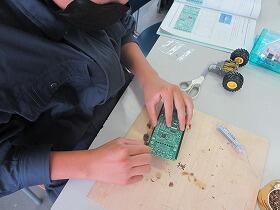

生産機械科1年 「制御マイコン実習」 4週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「制御マイコン実習」4週目の様子をご紹介します。

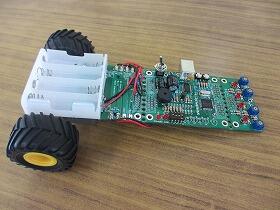

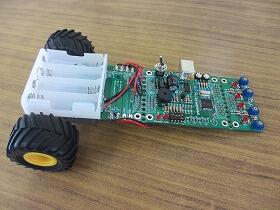

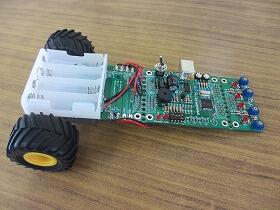

「制御マイコン実習」後半となる4週目からは、生徒一人一人が「電気実習」で作製した【ミニマイコンカー】を使用して制御の学習を行っていきます。写真は電気実習で作製したミニマイコンカーです。このミニマイコンカーにケーブルを接続してパソコンでプログラムを書き込むことによって【ライントレース】という白線に沿って走行する動作をします。

作製したミニマイコンカー

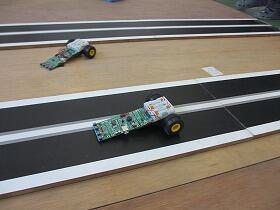

最終目標は以下のようなコースを白線に沿ってゴールまで走行できるようプログラミングを行うことです。後半第一回の今回はプログラミングの書き込み方法と、直進制御を学びました。

最終的に走らせるコース

スタート位置にセットする様子

走行中のマイコンカー、脱線の様子(奥)

一人一人作製したマイコンカーはどれも微妙に動きが異なり、全て同じように制御することは難しいです。だからこそ自分のマシンに愛着が湧くのかもしれません。次週からはより難しい制御を行っていきます。

次回投稿は2/4に生産機械科1年生の実習の様子をご紹介いたします。

機械科 課題研究発表会

1/20(木)に機械科3年生において課題研究発表会を実施しました。これまで工業高校で学んできた知識・技術をもとに、約1年間かけて研究に取り組みました。

発表題目

1 原付バイクのレストア

2 電動バギーの修理

3 CAD/CAMの研究

4 溶接と鋳造によるもの作り

5 マシニングセンタを使った作品の製作

6 消毒スタンドの研究と製作

7 発明工夫展への挑戦

生産機械科1年 「溶接実習」 6週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「溶接実習」6週目の様子をご紹介します。

1年生の「溶接実習」6週目となる今回は前回までに作ったペン立ての仕上げと塗装を行っていきます。今回は塗装の様子をご紹介します。塗装というと色つけを思い浮かべますが、塗装にはサビ止めの役割もあります。長く使われる製品にサビが発生しにくいように塗装されることもあります。

内側を塗装する様子

まずはペン立ての内側から塗装していきます。塗装にはハケとペンキを使用しました。

吊して外側を塗る様子

次に針金などに吊して、外側を塗っていきます。ムラが出ないように気をつけながら重ね塗りを行っていきます。

最終的に吊した状態で完全に乾燥させます。できあがりがとても楽しみです。

次回投稿は1/25に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

電子科 課題研究発表会

「令和3年度 課題研究発表会 電子科」

~ リモートによる課題研究発表会 ~

期 日 : 令和4年1月20日(木) 12:35~15:25

会 場 : 電子科棟 3年 磁気実習室、2年 パソコン室、1年 電子計測実習室

課題研究は、生徒が主体的に設定した課題について、専門的な知識と技能の深化、総合化を図る学習を通して、

問題解決の能力や創造的な学習態度を育てることがねらいで、3年間の集大成として課題研究の成果を発表する

機会です。今年度もコロナ禍により密を避けるため、リモート配信による課題研究発表会を実施いたしました。

今回の課題研究テーマは、次の6つになります。

3 GPSを利用した自立型ラジコンカーの製作

6 ArduinoとESP-32Dを用いた電子工作

ペルチェ素子を用いた発電 アルコールディスペンサーの製作 GPSを利用した自立型ラジコンカーの製作

GASの有効的な活用方法 ホバークラフト製作 ArduinoとESP-32Dを用いた電子工作

教 頭 挨 拶 2年生リモート映像 1年生リモート映像

令和3年度 生産機械科 課題研究発表会

1月19日(水)4~6時間目において「令和3年度 生産機械科 課題研究発表会」を実施しました。

3年生が1年間をかけて行った課題研究の成果を2年生に向けて発表しました。題目は以下の通りです。

| 1 | 学習用ロボットアームの制御 |

| 2 | 芸術的なフラワースタンドの製作 |

| 3 | フラワースタンドの製作 |

| 4 | 動力を必要としないロボットの製作 |

| 5 | マイコンカーラリーへの挑戦 ぶつからないシニアカーの検討 |

| 6 | マイコン制御ロボット |

3年生は3年間の集大成となる発表に真剣に取り組みました。また、次年度は2年生が課題研究に取り組むこともあり、聴衆の2年生は一生懸命に発表を聞いていました。

第3学期始業式・生徒会役員任命式が行われました

校長先生より「3学期は1年間の仕上げの学期となります。しっかりと目標を掲げ、自分の良い変化を楽しみましょう」という式辞をいただきました。

また、新型コロナウイルスの再拡大に伴い、健康指導部より「学校生活における感染拡大防止注意事項の再確認」と、生徒指導部より「新しい学期をしっかりとスタートがきれるように」という内容の話をいただきました。

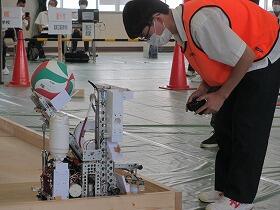

ロボットアメリカンフットボール

「ロボットアメリカンフットボール栃木県大会準優勝」

期 日 : 令和3年12月25日(土) 9:00~12:30

会 場 : 栃木県立宇都宮工業高等学校 (大講義室)

競 技 : エントリー数 6校9ームが参加

工業部会主催によりロボットアメリカンフットボールの県予選大会が栃木県立宇都宮工業高等学校で開催され、

本校から電子研究部5名が出場しました。昨年は、練習時に動作トラブル等もがありましたが、今回は、万全を

期して参加しました。予選リーグで2勝し、決勝リーグへ進出しました。決勝リーグでは宇都宮工業高校と対戦し、

1勝1敗の結果となり、準優勝でしたが、今回、事前の準備時間にも余裕があり、技術力もレベルアップしたと思

います。また、部員全員が一丸となってがんばった結果だと思います。

今回もコロナ禍のため全国大会は中止で残念でしたが、電子研究部としての技術力がアップしたことを確信

できた大会でした。

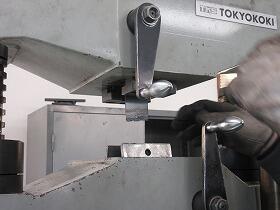

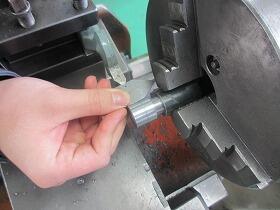

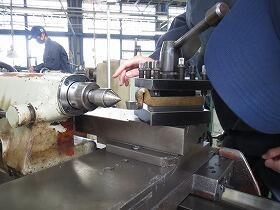

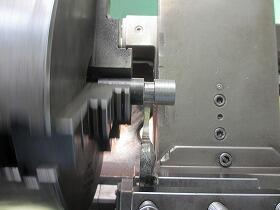

機械系 技能検定指導(後期)

冬季休業期間に入り、機械系学科では技能検定に向けた「ものづくりマイスターによる実技指導」が始まりました。各種目ごとに、機械科・生産機械科の生徒が、検定の合格に向けて熱心に取り組んでいます。

機械検査 技能検定3級 10名

普通旋盤 技能検定3級 6名

普通旋盤指導の様子

機械検査指導の様子

その他、シーケンス制御 技能検定3級にも、5名の生徒が取り組んでいます。

第2学期終業式・表彰式が行われました

今回のリモートより教室の電子黒板機能付プロジェクターにて、大きな映像で配信しました。

表彰式では、2学期に開催された大会やコンテストの成果が表彰されました。

校長先生より、「頑張れる自分をつくる・想像力を鍛える・他人を思いやる心を育む」という話をいただきました。また、学習指導部、進路指導部、生徒指導部より冬休みの生活や3学期に向けての話をいただきました。

皆さん、有意義な冬休みにしてください。

産業施設見学_機械系1年

12月23日(木) 機械科1年・生産機械科1年が産業施設見学を行いました。

見学場所は埼玉県の ものつくり大学 様、 グリコピア・EAST 様です。

良い経験ができました。2年後の進路選択に役立てたいと思います。

ご協力いただきました、ものつくり大学 様、グリコピア・EAST 様ありがとうございました。

芳賀支部生徒研究発表会

芳賀地区専門学科生徒研究発表会

栃木県産業教育振興会芳賀支部が主催し、専門学科のある真岡北陵高校と真岡工業高校により、

生徒研究発表会が実施されました。芳賀地区内の中・高連携の一環として中学生に専門学科の内容

を紹介することにより、各学科への理解を深め、更に各高校の生徒の研究意欲を醸成することを

目的とし、行っています。参加者は、来賓、栃産振芳賀支部会員企業、中学生、高校生約307名

の参加となりました。

会場:真岡市民会館大ホール

日程:令和3年 12月17日(金) 13:00 ~ 15:30

(1) リハーサル 10時00分~12時00分

(2)受付 12時30分~13時00分

(3) 開会式・発表 13時00分~15時20分

(4)閉会式 15時20分~15時30分

芳賀支部長あいさつ 機械科発表生徒

生産機械発表生徒 建設科発表生徒

電子科発表生徒 参加生徒全員

【 発表テーマ 】

機械科 消毒スタンドの研究と製作

生産機械科 学習用ロボットアームの製作

建設科 NCルーターによる家具の製作

電子科 アルコールディスペンサーの製作

生産機械科2年 溶接実習 7週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「溶接実習」の7週目についてご紹介いたします。

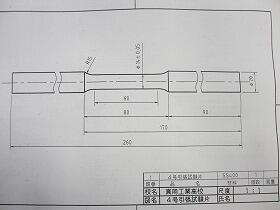

今週は、ガス・アーク溶接において接合した板材を試験機で引っ張り、溶接部の耐久性(引張強さ)を調べる実習を行いました。

溶接した板材

引張強さを調べる試験機(引張試験機)に板材を取り付けるときには、万力によって大きな力で挟みます。

引張試験機に板材を取り付ける様子

引張試験機によって縦方向に引っ張り、破断させます。

板材が破断した様子

引張試験機に引っ張られた板材が、破断するまでに耐えようとする力を引張強さといい、下図のようなメーターで最大の引張強さを求めます。

上手に溶接されている板材は溶接部以外の部分が破断するため、材料本来の引張強さが計測されます。

それぞれが溶接した板材の引張強さを求めて、結果を考察し、まとめました。

今年の実習は以上で終わりになります。

次回は1月21日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

機械科 技術コンクール

12/16(木)に機械科3年生において工業技術コンクールを実施しました。工業高校3年間で学んだ機械加工技術を競います。以下の3種目で実施しました。

機械加工 旋盤(段付丸棒の製作)

溶 接 ガス溶接、アーク溶接(引張試験)

計測製図 ノギス・マイクロメータ測定、機械製図

機械加工(旋盤作業)

計測・製図

ガス溶接

溶接後の引張強度試験

令和3年度 生産機械科 技術コンクール

令和3年度 生産機械科 技術コンクールを実施!!

12/13(月)に生産機械科3年生において技術コンクールを実施しました。以下の3部門に分かれて実技・筆記を行い、総合点で順位を決めます。

①旋盤加工

②ガス溶接・アーク溶接

③計測(筆記)

旋盤加工

ガス溶接

アーク溶接

計測

機械研究部 電気自動車大会 準優勝

令和3年度栃木県高校生電気自動車大会が栃木市のGKNドライブラインジャパンプルービンググラウンドで開催され、機械研究部の車両2台が参加しました。結果は以下の通りです。

真工A 準優勝 6周 (最終周通過タイム35’08)

真工B 7位 5周 (最終周通過タイム28’50)

機械研究部 ものづくり競技会 入賞

令和3年度関東能開大ものづくり競技大会旋盤職種・技術交流会が小山市の関東職業能力開発大学校で開催され、機械研究部の生徒3名が参加しました。結果は以下の通りです。

一般クラス 敢闘賞 機械科2年 宇内

基礎クラス 金賞 機械科2年 小笠原

銀賞 機械科2年 島

生産機械科 高大連携事業

生産機械科2年生を対象に、高大連携事業を実施しました。今回は、「ロボットとメカトロニクス」と題して、日本工業大学 ロボティクス学科の宮川先生に、ご講話をいただきました。

機械科 高大連携事業

機械科2年生を対象に、高大連携事業を実施しました。今回は、「風力発電で自然エネルギーを利用しよう」と題して、日本工業大学 機械工学科の丹澤先生にご講話をいただきました。

生産機械科2年 溶接実習 5週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「溶接実習」の5週目についてご紹介いたします。

今回は、アーク溶接による鉄板の接合を行いました。

今回も鉄板を二枚縦に並べる「突き合わせ」という溶接を行いました。

作業台に鉄板を乗せ、電流が流れている溶接棒で叩いてアークを発生させます。

鉄板と溶接棒の距離を一定に保ちながらアークを発生させます。この距離が近くても遠くてもアークが安定しません。

溶接後の鉄板にはスラグ(溶接部を空気から保護する膜)が固まっているので、ハンマで割り、ブラシで表面を整えます。

アーク溶接の溶接部はガス溶接と比較して、幅が広く、深いのが特徴です。

5000℃を越える高温で接合するため、厚めの材料であっても接合することができます。

アーク溶接の様子

次回は12月14日(火)に生産機械科2年の実習を引き続きご紹介いたします。

機械科 高大連携事業

機械科1年生を対象に、高大連携事業を実施しました。今回は、「つくる ひろげる 未来」機械工学の魅力と題して、日本工業大学 機械工学科の桑原先生に、大学での授業や研究についてお話を伺いました。

生産機械科1年 「溶接実習」 5週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「溶接実習」5週目の様子をご紹介します。

1年生の「溶接実習」5週目となる今回は前回作ったペン立ての囲いに底板を溶接していきます。前回までのペン立てでは底板がついておらずこのままではペン立てとして機能しません。まずはペン立てを裏側から熱していきます。5週目にもなると溶接機の取り扱いにも慣れ、生徒の成長した様子をみることができます。

前回作成したペン立ての囲い(上から見た様子)

ペン立てを裏側から熱していく様子

底板を置き、部品を慎重に置いたら溶接棒も使用しながら溶接していきます。大切なペン立てに穴を開けないよう丁寧に作業を行う様子が見られました。

裏側から底板を溶接する様子

上手く底板が溶接された様子

最後に全体を削って形を整えます。次週では自分の作ったペン立てに塗装を行っていきます。

ペン立てを削って仕上げる様子

次回投稿は12/7に生産機械科1年生の実習の様子をご紹介いたします。

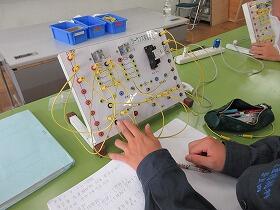

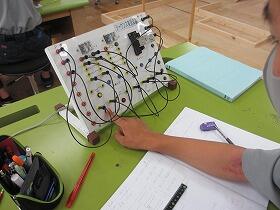

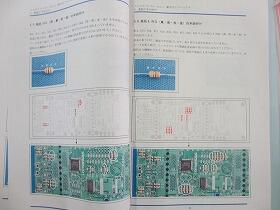

工業技術基礎 配線テスト

「電子科1年生 配線テストにチャレンジ!」

~ 計測実習の集大成として配線テストを実施 ~

期 日 : 令和3年11月19日(金) 9:00~11:50

会 場 : 栃木県立真岡工業高等学校 電子棟3階 計測実習室

内 容 : 計測実習のまとめとして一人一人配線し測定する試験です。

試験形式は、3班に分け試験時間は30分で行います。

いつもの実習と違い緊張感を持ちながら配線、測定に真剣

に取り組くんでいました。

担当の先生からの説明 試験前の緊張感

測定データの計算中 配線中

生産機械科1年 「溶接実習」 4週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「溶接実習」4週目の様子をご紹介します。

1年生の「溶接実習」では一人一個ペン立てを作成するために鉄板を削り、溶接を行っていきます。4週目となる今回はガス溶接の復習を行った後、簡単な練習を行い、3週目で作成した部品の溶接を行っていきます。

3週目の実習から時間があいているため、まずはガス溶接機の取扱と炎の作り方を復習していきます。

炎の作り方を復習する様子

次に実際に鉄板に炎を当て、溶接の練習をおこなっていきます。

溶接の練習をする様子

練習で作成した部品(2枚の板を直角に溶接)

練習が終わると、3週目で作成した部品を使用して実際に溶接で組み立てていきます。このとき溶接の熱で材料が溶け落ちたり、曲がったりしないように注意して作業を進めました。

部品を溶接で組み立てる様子

組みあがったペン立て(正面から見た様子)

組みあがったペン立て(上から見た様子)

次回はこのペン立てに底板を溶接で組付けていきます。

次回投稿は11/26に生産機械科1年生の実習の様子をご紹介いたします。

真岡中学校「マイ・チャレンジ体験学習」受け入れ

真岡中学校「マイ・チャレンジ体験学習」受け入れ

11月16日(火)から11月18日(木)の3日間、真岡中学校の「マイ・チャレンジ体験学習」として、中学2年生2名が本校に来校しました。

学校公仕業務の体験ということで、落ち葉の清掃や剪定枝の片付け、給油や蛍光灯の交換の補助などの環境整備活動に取り組んでもらいました。

最終日の午後には、本校の機械科・生産機械科・建設科・電子科の各科の見学も実施しました。

参加した中学生からは、「大変だったけれども、とてもやりがいのある仕事だった」、「働くことの大変さがよく分かった」などの感想が寄せられました。

この体験学習が、今後の自己の在り方や生き方を見つめるための一助となれば幸いです。

3日間、お疲れ様でした。

生産機械科2年 溶接実習 4週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「溶接実習」の4週目についてご紹介いたします。

今回は、ガス溶接による鉄板の接合を行いました。

鉄板を二枚縦に並べる「突き合わせ」という溶接を行いました。

今回溶接したものは7週目の実習で「引張試験」を行い強度を測定します。

うまく溶接できてないと強度がでません。

ガス溶接の様子

次回は11月19日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科1年 「電気実習」 6週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」6週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。6週目となる今回はミニマイコンカーを完成させてプログラム学習を行っていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは前回作成した基盤に、光に反応するセンサー等を取り付けていきます。ミニマイコンカーはこのセンサーで路面の反射光を読み取り、ライントレース(白線に沿って走行)することができます。繊細な部品なので慎重にハンダ付けを行っていきます。

基板にセンサー等をハンダ付けする様子

続いて、電池ボックスとギヤボックス、モータ、タイヤを取り付け、ミニマイコンカーを完成させていきます。この段階までくるとミニマイコンカーの形が見えてくるため、生徒は夢中になって組み立てていきます。

部品を取り付ける様子

ミニマイコンカーが完成しました。ここで正常にプログラムを書き込みができるかの確認も含めてプログラム学習を行っていきます。このミニマイコンカーはケーブルを使用してパソコンと接続することによりプログラムを書き込むことができます。

本日完成したミニマイコンカー

パソコンと接続してプログラムを確認する様子

次回はこのミニマイコンカーを使用した、制御マイコン実習に入っていきます。実際に自分でプログラミングを行いながらコースを走らせる実習となります。

次回投稿は11/16に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 7週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の7週目についてご紹介いたします。

6・7週目の実習では旋盤で独楽(こま)を製作します。

持ち手の部分の「外径切削」や地面と接触する尖った部分「テーパー加工」を学習します。

「テーパー加工」は刃物をセットしている台をナナメにすることで、製作物を円錐状に削ります。

実習の最後には製作した独楽がどれだけ長く回せるか、誰の独楽が強いのか対戦をしました。

旋盤加工状況 テーパー加工

独楽の対戦 製作した独楽

次回は11月12日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 材量計測実習 4週目

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」4週目の様子をご紹介します。

今回は金属材料の「伸び率」と「絞り率」について学習しました。下図の引張り試験機で引張り強さを測定した材料を使用しました。

引張り試験機

材料試験片

ノギスを用いて、試験前後の全長と破断面の直径を測定し、「伸び率」と「絞り率」を計算しました。

測定の様子

次回は11/9(火)に生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

生産機械科1年 「電気実習」 5週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」5週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。5週目となる今回は残りの電子部品と電池ボックス、電線等を取り付けていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは前回取り付けることの出来なかった残りの電子部品と電池ボックスに接続するための電線をハンダ付けしていきます。

基板に電線をハンダ付けする様子

電線のハンダ付けが終わったところで、電池ボックスを基板に取り付けていきます。電池ボックスが取付終わったら、電線と電池ボックスをハンダ付けして繋いでいきます。これで電池ボックスから基板に電気が送れるようになりました。

電池ボックスを取り付ける様子

次回はギヤボックスとタイヤを取り付け、ミニマイコンカーを完成させます。その後、プログラミングの学習を行っていきます。

次回投稿は11/8に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

キャリア形成支援事業【建設科】

令和3年度キャリア形成支援事業の実施【建設科2年】

10月21日(木)、本校を会場にキャリア形成支援事業を実施しました。

今年度も『専門工事業の理解』をテーマに、5業種の技術者の方々を招き、班ごとの体験活動をさせていただきました。

現2年生は、昨年度の現場見学会や今年度のインターンシップも中止となった中、貴重な現場での作業の様子を知る機会となり、専門工事の魅力と職人の方々の技術を身近に感じることができた充実した活動となりました。

【参加業者】

・株式会社大勝建設 :足場工事

・株式会社英和技研 :左官工事

・(一社)日本型枠工事業協会 栃木支部:型枠工事

・株式会社カネダ :鉄筋工事

・株式会社大場工業 :鉄筋工事

・株式会社石野内装 :内装工事

【生徒のコメント】

私たちはこの「キャリア形成支援事業」を通して、様々な種類の建設業の職種を経験させていただき、その魅力や大変なところなどを知ることができ、頑張れば、頑張るほど仕事のやりがいが感じられると実感することが出来ました。今回の体験を参考に、これからの進路選択に生かしていきたいと思います。

建設科2年 福田結菜

建設業安全教育

令和3年10月20日(水)に建設業労働災害防止協会栃木県支部より橋爪良行 様を講師に迎え、建設科2年生を対象に「建設業の安全衛生教育」をテーマに講話をいただきました。

新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度の現場見学会や11月に予定されていたインターンシップも中止となってしまいましたが、現場での様々な事故事例とその要因等について、安全管理の面から分かり易く説明していただき、大変貴重な経験となりました。

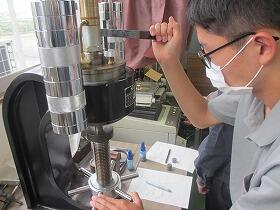

生産機械科3年 材料計測実習 3週目

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

今回は硬さ試験について学習しました。いくつかの試験方法から以下の硬さ試験によって測定を行いました。

ブリネル硬さ試験:押し当てた鋼球の直径によって硬さを測定する方法

ロックウェル硬さ試験:押し当てた鋼球の深さによって硬さを測定する方法

ショア硬さ試験:ハンマーを一定の高さから落とし、跳ね上がった高さから硬さを測定する方法

鋼球を押し当てる様子

鋼球の直径を測定する様子

次回は生産機械科1年生の実習についてご紹介いたします。

建設科3年土木コース 資格試験受験

10月24日(日)に専修大学神田キャンパスにて、建設科3年土木コース17名が『2級土木施工管理技術検定試験』を受験してきました。

令和3年度創立記念式典が行われました

校長先生、同窓会長である石井豊様より挨拶をいただきました。

同時にカイゼン提案コンテスト表彰式も実施されました。

【表彰一覧】

※校内で実施できそうな案は、随時カイゼンしていく予定です。

生産機械科3年 材料計測実習 2週目

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

金属材料(S25C,SS400)の表面を金属用の顕微鏡で観察し、組織について考察します。まずは、紙やすりで金属の表面を滑らかにします。

表面の研磨

さらに表面を磨くために、下図のようなバフ研磨機を使用しました。

バフ研磨機による研磨

下図のように顕微鏡で観察し、一般的な組織との比較を行います。

顕微鏡による組織の観察

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

読書週間イベントの実施について

10/27(水)~11/9(火)は、「読書週間」です。

1947(昭和22)年に「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と、出版社・取次会社・書店と公共図書館、さらには新聞・放送のマスコミ機関が加わり、その年の11/17から第1回「読書週間」が開催されました。その時の反響が素晴らしく、第2回以降は現在の10/27~11/9と期間を定め、全国へと拡がっていきました。それから70年以上が経った今、「読書週間」は日本中に定着し、世界の中でも日本は「本を読む国民」の国となりました。(参考:「公益社団法人読書推進運動協議会」HP)

さて、今年も読書週間のイベントを開催したいと思います。

題して「Do you know?真工図書館2021」です。

本を借りてクイズorミッションにチャレンジし、見事クリアしたら景品ゲット!

詳しい参加方法やルールについては、上の画像、または校内に掲示されているポスターをご覧ください。

みなさんの挑戦を待っています!!!

生産機械科1年 「電気実習」 4週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」4週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。4週目となる今回はミニマイコンカーの基盤に電子部品をハンダ付けしていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは基盤の上に電子部品を置いていきます。今回はLEDやスイッチなどの部品を取り付けていきます。間違った部品をつけたり、場所を間違ってしまうと正常に動作しないため、ひとつひとつ確認を行いながら配置していきます。

設計図を見ながら配置する様子

部品を取り付け前

部品取り付け後

部品の配置が終わったら、ハンダ付けで基板に取り付けていきます。この際も不要な部分をハンダ付けしてしまうと、ショート(思わぬところに電気が流れること)してしまい、故障の原因となるので慎重に作業していきます。また、ハンダは非常に高温となるため、火傷をしないように行いました。

ハンダ付けする様子

次回も残りの部品を取り付けて、ミニマイコンカーの基板を製作していきます。実際にここで製作したミニマイコンカーを使用して制御マイコン実習などへ進んでいきます。

次回投稿は10/25に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

サッカー選手権大会栃木大会 2回戦

第100回全国高等学校サッカー選手権大会栃木大会

10月17日(日)《2回戦》 真工 vs 壬生 0-1

試合開始前に雨はあがりましたが、肌寒い天候の中での試合でした。

試合終了の笛が鳴るまで攻め続けましたが、残念ながらここで敗退となりました。

3年生はこれで引退です。

いつも一生懸命に練習に取り組み、後輩達の良き見本になっていた3年生のみなさん。

3年間ありがとうございました。

これからは新チームとなり、後期リーグ戦も始まります。

引き続き、応援よろしくお願いします。

生産機械科2年 機械仕上実習 5週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の5週目についてご紹介いたします。

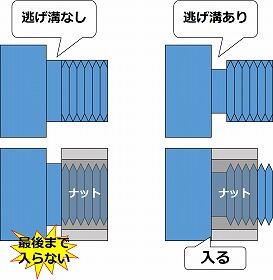

前回の実習では旋盤で「突っ切り」を行い、ネジの頭の下に「逃げ溝」をつくりました。

今回は旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を学習します。

ねじ切り加工では、「ねじ切りバイト」という専用の刃物を使い、ねじの山を削り出しますが、

適当に刃物をセットするとねじ山がナナメになってしまうため、

「センタゲージ」という「ものさし」で削るものに対してバイト(刃物)を直角にセットしてから削ります。

センターゲージでのバイト調整

左:ねじ切り後 右:ねじ切り前

さて、次回は10月22日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

建設科1年 「建設現場見学会」

建設科では、実際の建設現場において建設技術を見学し、建設に関する興味・関心・職業観を高める機会として、栃木県建設業協会芳賀支部様のご協力の下、1年生を対象とした建設現場見学会を実施しています。令和3年度は、土木関係と建築関係の建設現場を4カ所見学する機会を頂きました。以下に見学の様子を紹介します。

生産機械科3年 材料計測実習 1週目

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」1週目の様子をご紹介します。

下図のようにノギスとマイクロメータを使用し、材料の直径や長さを計測します。

ノギスによる計測

マイクロメータによる計測

計測した値によって質量を計算し、実際の質量との比較を行います。形状によって微妙な誤差はありますが、概ね近い数値となりました。

体積(底面×長さ)×比重=質量

はかりによる質量の測定

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 6週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」6週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。6週目となる今回は段差をつけた材料を滑らかに仕上げていきます。

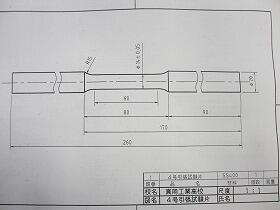

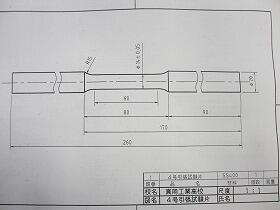

製作する4号試験片の図面

まずはいつも通り、材料を削るためにバイト(刃物)を取り付けていきます。6週目にもなると生徒の手つきも慣れ、スピードも上がっているのがわかります。今回は段差を滑らかにするために刃先が丸くなっている特殊なバイト(刃物)を取り付けました。

バイト(刃物)の高さを確認する様子

高さが確認できたところで材料を取り付け、段差を滑らかになるまで削っていきます。このとき材料と刃物に大きな摩擦が発生することを防ぐために、切削油(摩擦を少なくして削りやすくする油)を塗りながら削っていきます。

段差を滑らかに削る様子

段差を滑らかに仕上げた後、全体の太さを目標値(直径14mm)に仕上げていきます。ここで寸法公差(目標値に対し許される誤差の範囲)を意識しながら生徒は13.95mm~14.05mmの間に入るように慎重に削っていきます。

全体の寸法を調整する様子

最後に、出来上がりの寸法を確認して終了となります。今回作成したこの部品は今後の実習で使用することとなります。

次回投稿は10/18に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会【金賞】【銀賞】を受賞

第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会【金賞】【銀賞】を受賞

令和3(2021)年10月8日(金)~10月10日(日)栃木県産業技術センターにて第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会が開催されました。

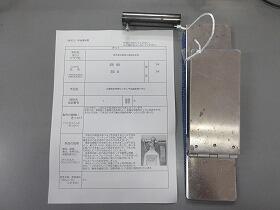

本校より、機械科課題研究で作成したコロナ禍におけるトイレに関する作品2点を出品し、それぞれ【金賞】【銀賞】を受賞しました。

なお、金賞を受賞した作品は、栃木県発明協会より推薦され、全日本学生児童発明くふう展へ出品する予定です。

※押しボタン式洗浄バルブの上から差し込むだけで自動洗浄となる装置です。

※大便器洗浄用レバーに差し込むだけで、足踏み式に変換できます。

生産機械科1年 「旋盤実習」 5週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」5週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。5週目となる今回は黒皮剥きをおこなった材料の中央を直径14.5mmになるまで削っていきます。この際、滑らかに仕上げるために1mmずつ段差をつけて削っていきます。

製作する4号試験片の図面

まずは削る箇所にケガキ(目印となる線を描く事)を行うために、青い塗料を使用して色をつけていきます。色がついたところでハイトゲージを使用しケガキをいれていきます。

青い塗料で色をつける様子

ハイトゲージでけがく様子

ケガキをつけたところまで削っていきます。目標値になるように何度も計測を行い、生徒が自分で切り込み量を設定して削っていきます。

目標値まで削る様子

次回投稿は10/11に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 4週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の後半では、旋盤加工における重要な要素である「突っ切り」「ねじ切り加工」「テーパ加工」などについて学習します。

旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を行うとネジの頭部分までは削ることがきません。

そのためネジの頭の下に「逃げ溝」をつくることでネジを最後まで締めることができるようになります。

逃げ溝加工

今回はその「逃げ溝加工」の「突っ切り」と外径切削を行いました。

逃げ溝加工状況

次回、ねじ切り加工を行います。

さて、次回は10月8日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上げ実習 3週目

本日は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上げ実習」3週目の様子をご紹介します。

「機械仕上げ実習」の3週目は旋盤やホブ盤で加工を行った歯車文鎮の表面を加工しました。

歯車文鎮

下図の工作機械は平面研削盤と呼ばれ、砥石で金なめ滑らか滑らかに加工するものです。

平面研削盤

始めて使用する工作機械であったため、不慣れな様子もありましたが、落ち着いて作業を行うことができました。

次回投稿は10/5に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 4週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。4週目となる今回は前半の実習の復習から始まります。

製作する4号試験片の図面

復習をしながら4号試験片の製作を進めていきます。前半の最後で学んだ自動送りも今回は最初から使用していきます。削る材料はSS400(一般構造用圧延鋼)と呼ばれる鋼材を使用します。

今回使用する材料

自動送りで削った様子

このあと、4号試験片の特徴であるくびれをつける作業に入っていきます。

次回投稿は10/4に生産機械科3年生の実習の様子を紹介いたします。

生産機械科2年 制御実習 7週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「制御実習」の7週目の様子についてご紹介いたします。

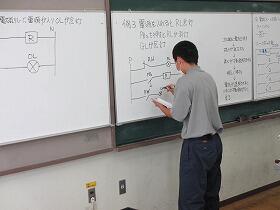

今回は「インターロック回路」「タイマ回路」の復習と応用を学習しました。

インターロック回路

クイズ番組の早押しボタンのような、

1つが動作していると他のものが動作しないようにする回路です。

今回は4つのボタンと4つのランプを使い早押しボタンを作り学習しました。

タイマ回路

タイマサイクル回路やフリッカ回路の復習を行いました。

タイマサイクル回路

(ボタンを押すとランプが1秒ずつ光っていき最後に全消灯)

今回まで計7週間でPLCプログラムや機器の操作方法について学習しました。

来年度、3年生ではPCを使用したプログラム書き込みを行います。

さて、次回は10月1日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科1年 高大連携

生産機械科1年 高大連携実施

本日は生産機械科1年で高大連携が行われました。

講師として日本工業大学 先進工学部 ロボティクス学科 中里 裕一 教授にお越しいただき「次世代ロボット」をテーマに3時間の講義を行っていただきました。

前半ではロボットの定義や活用事例などについて身の回りのロボットを例に講義していただきました。講義の中では実際に教育用などで活躍しているロボットの実演も行っていただき、生徒は興味深々の様子でした。

ロボットについての講義の様子

教育用ロボットの実演の様子①

教育用ロボットの実演の様子②

後半ではセグウェイの実演と試乗会が行われ、初めて乗る生徒も乗りこなしていました。感染症対策のため試乗前には手指の消毒を行い、ヘルメットは帽子の上から被るなどの対策をしての試乗会となりました。

セグウェイ試乗会の様子

今回の講義を受け、生徒たちの中で将来の夢や、今後の授業・実習に対する姿勢に変化があることを期待します。

生産機械科2年 制御実習 6週目

本日は生産機械科2年が実習を行いました。今回は「制御実習」の6週目の様子についてご紹介いたします。

今回は「動作ランプ点灯」と「スタート条件」について学習しました。

動作ランプ点灯

周囲に動作の状況を伝えるためにランプを点灯させます。

今回はボタンを押してから停止するまでランプを点灯させ、

コンベアが動作中はランプを点滅させました。

また、点滅させる回路をフリッカ回路といいます。

スタート条件とは所定の位置にパレット(荷物)がないと動作しない回路です。

「コンベアの右端にパレットがあるときにのみ、動作をさせる」ことによって間違った位置からのスタートを防ぎます。

動作ランプ、スタート条件を組み込んだ動作

さて、次回は9月24日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

hyper-QUに関する研修会

hyper-QUに関する研修会

9月14日(火)、本校視聴覚室にて職員対象に「hyper-QUに関する研修会」を実施いたしました。今年度は、総合教育センターより教育相談部指導主事の先生を講師として迎え、リモート形式での開催となりました。

講話では、1学期に生徒たちに行ったアンケート結果から分かることや各々のクラスの傾向、よりよいクラスとしていくためのアドバイス等、貴重な話を伺い大変有意義な時間となりました。生徒たちと共に、よりよいクラス、よりよい学校にしていく糧とできたらと思います。

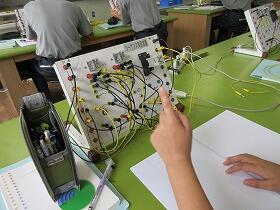

生産機械科1年 「制御・マイコン実習」 3週目

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「制御・マイコン実習」3週目の様子をご紹介します。

「制御・マイコン実習」では物作りに必要不可欠な機械の制御について学んでいきます。3週目となる今回は前回学んだ電磁リレーを複数使用して自己保持回路などを学びました。

まず初めに電磁リレーを1つ使用した簡単な自己保持回路を作っていきます。自己保持回路とは「ボタンを押すとランプが点灯しっぱなしになる」ような電磁リレーが自らの回路を保持しようとする回路のことを指します。

電磁リレーを1つ使用した回路

電磁リレー1つは比較的簡単でしたが、続いて2つ使用して回路を組んでいきます。ここまでくると配線の本数も倍以上になりより複雑化していきます。生徒も一生懸命に思考している様子を見ることが出来ました。

電磁リレーを2つ使用した回路

今回使用したシーケンス実習装置はタイマー回路も組めるようになっており様々な回路を自分の手で組むことが出来ます。生徒は今後より難しい制御実習へとステップアップしていきます。

次回投稿は9/21(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 制御実習 5週目

本日は生産機械科2年生が実習を行いました。今回は「制御実習」の5週目についてご紹介いたします。

今回の内容は先週行った「工程回路」のさらに詳しい解説と「保安回路(非常停止回路)」について学習しました。

まずは先週の最後に行った

「ボタンを押すとコンベアが左行し、左端に達すると右行し、右端で止まる。」

回路を復習しました。

その後、

コンベアの動作中に表示灯を点灯させる回路を考えました。

更に今回は以下の4工程の回路を組みました。

①ボタン(PB1)を押すとコンベアが左行する。

②パレット(鉄の荷物)が左端に達すると1度停止。

③2秒後にコンベアが右行する。

④パレットが右端に達すると自動停止。

継続して順番に動作している最中に万が一、人や機械に危険が及ぶ状況になった場合に、即時に動作を停止させる「保安回路(非常停止回路)」と呼ばれる回路があります。後半はこの「保安回路」について学習し、上記の4工程に非常停止回路を追加しました。

今回は赤いボタン(PB5)を押すと「非常停止回路」が働き動作を止めます。

右の白いボタン(PB4)を押すまでは、動作ボタン(PB1)を押しても動作できません。

「非常停止回路」が動作中はランプ(PL2)が点灯します。

非常停止回路を組み込んだ動作

さて、次回は9月17日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科1年 「制御・マイコン実習」 2週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「制御・マイコン実習」2週目の様子をご紹介します。

「制御・マイコン実習」では物作りに必要不可欠な機械の制御について学んでいきます。2週目となる今回もシーケンス実習装置を使用して回路を作っていきますが、今回は電磁リレーという新しい部品の仕組みとリレー回路について学んでいきます。電磁リレーとは電磁石の原理を利用したリレーのことで、電流を流すと複数の回路を同時に操作することが可能となります。

電磁リレーを説明する様子

生徒が自分で回路を考える様子

1週目とは異なり、実習装置に取り付けられた電磁リレーを用いるため、回路がより難しくなります。自分の作った回路が上手く動作したときは生徒も喜んでいました。

作った回路を確認する様子

次回投稿は9/14(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

機械系 面接指導

機械系3年生の就職希望者を対象に、宇都宮ワークエントリーの方を講師に招き、面接指導を実施しました(9/8生産機械科、9/9機械科)。

全体指導

個人面接

就職試験開始を1週間後に控え、本番モード突入です。

生産機械科2年 「制御実習」 4週目

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。

今回は「制御実習」の4週目についてご紹介いたします。

制御実習の3週目までにPLCや制御実習装置の概要と、プログラミングコンソールの操作方法について学習しました。

今回からは、ランプの点灯に加え、コンベアの往復(工程回路)について学習します。

コンベアの動作もランプと同じ「出力機器」になりますので、作業は前回と同じです。

まずは復習として「ボタンを押すとランプが点灯する」という動作から始めました。

次に、ランプをコンベア動作に置き換えて以下のようなプログラムを作成し、コンベアの動作を確認します。

①ボタンを押すとコンベアが左行する。

②ボタンを押すとコンベアが左行し続け、左端で止まる。

③ボタンを押すとコンベアが左行し、左端に達すると右行し、右端で止まる。

コンベア動作③の確認

②のプログラムを作成する過程において、一度の入力信号で動作を継続して行う「自己保持回路」について学びました。

また、③は動作を順番に行う回路で「工程回路」と呼ばれており、次回はこの工程回路を応用してさらに複雑な制御を行います。

次回は9月10日(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介いたします。

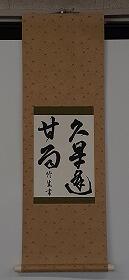

高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

文芸部書道部門の活動について、ご報告いたします。

第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会に出品しました。

左側:「ひらきたる 薄紅梅の 空に觸れ」(深見けん二の句)

右側:「久旱逢甘雨」(中国の言葉で、長い間待ち望んだことがかなえられて喜ぶたとえ)

左側が大会奨励賞、右側が特選をいただきました。

今後も頑張りましょう!

第2学期始業式・表彰式が行われました

表彰式では、新体力テストの優秀者や、夏休みに活躍したものづくりコンテストやロボットコンテストの表彰がされました。

2学期は、現在緊急事態宣言下ということで「時差登校・短縮授業」で行われ、部活動も制限されています。感染症対策を十分に取りつつ、充実した学校生活を送りましょう。

生産機械科1年 「制御・マイコン実習」 1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「制御・マイコン実習」1週目の様子をご紹介します。

「制御・マイコン実習」では物作りに必要不可欠な機械の制御について学んでいきます。現在身の回りのあらゆるものはコンピュータなどにより高度に自動化されています。前半ではシーケンス実習装置を使用して簡単な回路の作成から応用したものまでを学習します。

実習の様子

シーケンス実習装置(写真中央)

1週目となる今回はシーケンス実習装置の基本的な取扱と、制御の種類について学びました。回路が複雑になるにつれて生徒は自ら考えながら配線していく様子を見ることが出来ました。ここからミニマイコンカーのプログラミングや3年生ではロボットアームの制御に発展していきます。

回路を作成する様子

次回投稿は9/7(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

ロボットコンテスト(アイディアロボット部門)大会結果

(アイディアロボット部門) 生産機械研究部「緑十字」優勝 電子研究部「不倒 不屈」準優勝

令和3年8月29日に本校体育館で開催された、栃木県工業関係高等学校ロボットコンテスト(アイディアロボット部門)に生産機械科と電子科から2チームが参加しました。

コロナ禍において、感染症対策の観点より、例年の実施形態と異なる形での大会となりましたが、生産機械科 チーム「緑十字」が190点の得点を獲得し、2位以下に大差を付けて優勝を果たすことができました。また、電子科 チーム「不倒 不屈」は80点の得点を獲得し準優勝を果たしました。

生産機械科 チーム「緑十字」は10月30日(土)に埼玉県で開催される第29回全国高等学校ロボット競技大会埼玉大会に出場することになりました。

優勝 生産機械科 「緑十字」チーム

準優勝 電子科 「不倒 不屈」チーム

アイテムを獲得する「緑十字」チーム

真岡工業高等学校「一日体験学習」を開催

▲ 機械科・生産機械科 溶接 原動機 3DCAD・制御

▲ 建設科 測量 製図ほか 建築木組みほか

▲ 電子科 電気工作 CADほか ロボットプログラミング

栃木県高校生ものづくりコンテスト「木材加工部門」

「木材加工部門」第3位「測量部門」第3位

令和3年7月31日に宇都宮工業高校で開催された、栃木県高校生ものづくりコンテストに建設科から「木材加工部門」に3名、「測量部門」に2チームが参加しました。

「木材加工部門」において、建設科3年平山君が3位に入賞し、「測量部門」では、真岡工業高校Aチーム(建設科3年 加藤君・濱野君・蓬田君)が第3位に入賞しました。

「木材加工部門」に出場した平山君と、髙沼君が千葉県で開催される関東大会出場を獲得しました。おめでとうございます!!

〔木材加工部門〕

〔測量部門〕

機械系3年 鋳造実習

夏休み中の7/28,29に課題研究の現場実習として、(株)真岡製作所さまにて鋳造実習を行いました。機械科・生産機械科3年生の希望者約20名が5~6名ずつ4班に分かれて、砂型造型から鋳込み・仕上げまで、鋳造の基礎を体験します。この後、8/3.4、8/19.20、8/24.25の日程で実習を行います。

1.砂型造型

2. 湯道きり

3. 注湯(鋳込み)

4. 型ばらし

5. 仕上げ

6.完成(校章文鎮)

サッカー部 ユースリーグ2021 (2部) 7月の試合結果

インターハイ予選が終わり、7月からユースリーグが再開しました。

7月10日(土) 真岡工業 2 ー 3 矢板東

7月17日(土) 真岡工業 2 ー 2 小山

7月18日(日) 真岡工業 0 ー 1 矢板中央C

7月24日(土) 真岡工業 2 ー 0 佐野東

7月31日(土) 真岡工業 0 ー 1 佐野日大B

前期の日程も残り少なくなってきました。

得点力や守備の連携など、課題もありますが、

暑さの中でも走り負けず、粘り強いサッカーで、勝利を目指したいと思います。

ふれあい活動高校生のつどい

真工高作「未来」

小学生プログラミング体験教室

「小学生プログラミング体験教室」

~Basic言語を用いたタイマー回路とロボット制御~

期 日 : 令和3年7月27日(火)、28日(水) 9:00~12:00

会 場 : 栃木県立真岡工業高等学校パソコン室

内 容 : 小学6年生対象に真岡市教育委員会主催のもと2日間の「ものづくり

を通したプログラミング体験講座」を実施しました。本校の電子研究部の

7名がアドバイザーとなり、小学生20名といっしょにタイマー回路の製

作やロボット制御のプログラミングなど楽しく学び終了することができま

した。参加した小学生のみなさん、電子研究部のみなさんお疲れ様でした。

開会式(真岡市教育長あいさつ) タイマー回路の製作実習

閉会式

野球応援

生産機械科2年 CAD実習 3週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の3週目についてご紹介いたします。

3週目では、3次元のCAD「Solid Works」を使用して更に学んでいきます。

今回は少し複雑な形状を作成し、図面に変換しています。

また、部品数を増やした「アセンブリ」にも挑戦していきます。

基本形状E

図面にしている様子

アセンブリしている様子

基本形状F

次回は7月16日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科2年 CAD実習 2週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の2週目についてご紹介いたします。

1週目では、JW CADを使用して2次元の図面の作成をご紹介しましたが、

2週目では、Solid Worksを使用して3次元のCADについて学んでいきます。

Solid Worksでは、まず平面に角や円を描き、その図形を高さ分を押し出すことによって立体になります。

今回は平面に円を描き、円を押し出して円柱を作り、角を丸めたり中をくり抜いたりして「缶」を作成しました。

併せて、缶の「ふた」も作成しました。

今回作成した2つのものを「アセンブリ」という機能で合体させました。

2つの部品の寸法が間違っていなければ、うまく合体させることができます。

アセンブリにて合体させた「缶」と「ふた」

Solid Worksを使用しての図面作成では、前回までの2次元の製図との違いを感じながら、

それぞれの利点と欠点について学ぶことができます。

次回は7月9日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科1年 板金・溶接実習 2週目

生産機械科1年 工業技術基礎紹介!!

生産機械科1年において工業技術基礎が行われました。

今回は「板金・溶接」実習の2週目についてご紹介いたします。

板金・溶接実習では金属のヤスリがけと溶接を学びながら、自分だけのペン立てを作成していきます。

製作するペン立て(完成見本)

2週目となる今回は1週目で準備した板材の加工を行っていきます。まず初めにペン立ての外枠を作るために板材を一枚一枚丁寧にやすり掛けを行い、丸みをつけていきます。人の手で金属を削るには少しの力とコツが必要です。生徒は身をもって金属を削るむずかしさを学びました。

金属板を削っていく様子

ある程度角が取れて丸みがついたところで、中野イニシャルの部分をタガネで加工していきます。

タガネを使用する様子

部品ができあがったところで、残りの時間を使ってガス溶接の練習を行いました。初めてのガス溶接に戸惑いながらも説明をよく聞き、真剣に取り組んでいる様子を見ることができました。

ガス溶接の練習風景

次回は7月6日(火)に

生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

令和3年度求人票受付始まる

令和3年度の高校生求人票受付が7月1日(木)から始まりました。初日である7月1日は県内45社、県外5社の求人がありました。進路指導部の先生方や3学年の正副担任の先生方が対応にあたりました。

生産機械科1年 板金・溶接実習 1週目

生産機械科1年 工業技術基礎紹介!!

生産機械科1年において工業技術基礎が行われました。

今回は「板金・溶接」実習の1週目についてご紹介いたします。

板金・溶接実習では金属のヤスリがけと溶接を学びながら、自分だけのペン立てを作成していきます。

製作するペン立て(完成見本)

1週目となる今回はハイトゲージを用いたケガキと、ボール盤を用いた孔開けを行いました。まずはケガキを見やすくするために青タックで色を塗っていきます。

金属板を青く塗っていく様子

色が塗り終わったら、一枚一枚、ハイトゲージを使用してケガキを行っていきます。

ハイトゲージを使用する様子

ケガキができたら、イニシャルの部分を孔開けしていきます。

ボール盤を使用する様子

この後、金属板を加工するためにタガネの使用方法や金属ヤスリの使用方法を学んでいきます。

次回は7月5日(月)期末テスト明けに

生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

進路ガイダンスについて

進路ガイダンスを実施!!

令和3年6月22日(火)、3年生対象に「進路ガイダンス」を実施しました。就職、公務員、進学の希望別に分かれて、専門講師からご指導をいただきました。なお、進学希望者には県内外から約20校の大学や専門学校から来校していただきました。

なお、今年度の求人は7月1日(木)から始まります。

生産機械科2年 CAD実習 1週目

生産機械科2年実習紹介!!

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「CAD実習」の1週目についてご紹介いたします。

CAD実習は、1年次から座学で学んでいる「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。

CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科2年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

1週目の今回は、JW CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

CADで投影図を作成中 完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

次回は6月25日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

キャリア形成事業

令和3年度 キャリア形成支援事業 電子科

『ハンダ付技術と安全な取扱い方について』講義及び実習

企業名 千住金属工業株式会社

講 師 大塚 様 德冨 様 中島 様 3名

日 程 令和3年6月22日(火) 1~5限目

電子科2年生 40名 電子科棟3階 計測実習室にて

1~2限 ・製造現場での安全教育及び環境問題

・ハンダ付けのメカニズム

3~5限・ハンダ付けの実習

・ハンダ付けの実装実習

(LED回路の製作)

大変貴重な体験をさせていただき、多くのことを学ぶことができました。千住金属工業株式会社の皆様、たいへんありがとうございました。

はんだ付け構造・原理の講話 はんだ付けの基本実習

はんだ付けの実装実習 LED回路の組立製作

生産機械科3年 機械仕上げ実習 1週目

生産機械科3年において実習が行われました。

今回は「機械仕上げ実習」の1週目についてご紹介いたします。

機械仕上げ実習では、以下の3つの加工について学習します。

①ホブ盤を利用した歯切り:歯車文鎮の製作

②フライス盤加工:六面体の製作

③旋盤による精密加工:シリンダとピストンの模型製作

今回は旋盤によって歯車文鎮の材料を削り出す作業を行いました。端面と外形を所定の寸法まで切削します。

歯車文鎮の材料を削る様子

次回からは、ホブ盤で歯切りを行い、仕上げに平面研削盤で磨いていきます。平行して、フライス盤加工と旋盤の精密加工も行います。

次回は6/22に生産機械科2年の実習をご紹介いたします。

生産機械科1年 電気実習 3週目

生産機械科1年 工業技術基礎紹介!!

生産機械科1年において工業技術基礎が行われました。

今回は「電気実習」の3週目についてご紹介いたします。

電気実習ではミニマイコンカーの製作を通して、はんだ付けやギヤ比、電子部品について学んでいきます。

製作するミニマイコンカー(完成見本)

2週目では抵抗をハンダ付けしましたが、3週目となる今回は抵抗以外の部品のハンダ付けを行いました。

ハンダ付けした部品①

ハンダ付けした部品②

今回は取り付ける部品が多いため、固定する為の治具(黒色)を使用して基板を安定させた上で作業を行っていきます。3週目では生徒の作業スピードも格段にアップしています。

治具を用いたハンダ付けの様子

次回は6月21日(月)生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

機械科・生産機械科3年 キャリア教育

機械科・生産機械科3年生では、キャリア形成支援事業として、ホンダ学園様を講師に招き、キャリア講演会&出前授業を実施しました。

講演1 夢の電動モビリティーを追い求めて

講演2 自動車業界概要説明

展示 NSX&アフリカツイン

講演1 夢のモビリティーを追い求めて

UNI-CUB試乗体験

講演2 自動車業界概要説明

生産機械科1年 電気実習 2週目

生産機械科1年 工業技術基礎紹介!!

生産機械科1年において工業技術基礎が行われました。

今回は「電気実習」の2週目についてご紹介いたします。

電気実習ではミニマイコンカーの製作を通して、はんだ付けやギヤ比、電子部品について学んでいきます。

作成するミニマイコンカー(完成見本)

2週目となる今回はハンダこての使用方法とハンダ付けを学び、基盤に抵抗を取り付けていきます。

基盤に電子部品を置いていく様子

設計図と抵抗の図

設計図通りに部品を配置しながらハンダごてを使用してハンダ付けしていきます。初めての作業ということもあり、火傷をしないよう注意して行いました。

ハンダ付けを行う様子

次回は6月15日(火)生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

進路ガイダンス

進路ガイダンスを実施!!

令和3年6月9日(水)に生産機械科、建設科10(木)に、機械科、電子科の全学科で、「就職ガイダンス」を実施しました。今年は、外部講師をお招きして、午前中は就職活動やコミュニケーションについて、更に自己PRや志望の動機の書き方など就職活動の基礎基本に関するご指導をいただき、午後は、面接のご指導をしていただきました。これからの就職活動に向けて生徒は皆真剣に取り組んでいました。

生産機械科2年 溶接実習 2週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

「溶接実習」の2週目についてご紹介いたします。

今回、次回と2週にかけて「一輪差し」を製作します。

材料は厚さ2.3mmの鉄板(縦80mm×横25mm)を用います。

鉄板を上からみて□になるように溶接し、最後に底板を溶接します。

溶接すると熱で鉄板がゆがむので、丁寧に溶接しなければ直角なりません。

今回で一通り形になりました。

次回の溶接で仕上をし、水を入れて漏れがないか確認を行います。

一輪差しの溶接の様子

次回は6月11日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

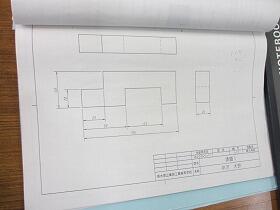

生産機械科3年 CAD実習

生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の4週目についてご紹介します。

今回は、SolidWorksによって課題となる部品の製図を行いました。

下図は課題となる部品の図面です。

課題の図面

SolidWorksによって作図を行うと下図のような画面になります。たくさんのコマンドを用いて作図をするため、複雑ではありますが、応力解析や部品同士の組み付けも可能なので幅広く活用されています。

課題を作図した様子

これまで学習した製図の知識や感性を生かして三次元の製図に取り組みました。

さて、次回は6/8(火)に生産機械科2年の実習について紹介します。