文字

背景

行間

農業土木科日誌

農業と環境(調査)【農業土木科】

この実習では、生徒自身の目、鼻、手を使って土の性質を学び、私たちの学校周辺の土はどのような状態なのかを判断できることを目的に実施しました。

1年生が栽培を行った圃場、土砂が多く堆積した池、砂防ダム周辺と土の性質及び環境が異なる場所で調査をしました。生徒たちは場所によって土の状態や匂いの違いを確かめられたようです。中には、なぜ場所によって異なるのかを周辺の状況から考察した生徒もいました。今後、この調査が2・3年生の学習につながればと思います。

農業土木設計【農業土木科】

完成が楽しみですね。

総合実習【農業土木科】

話は変わりますが、春が近づいてくると同時に鑑賞温室内の巴波桜が咲き始めました。もうしばらくすると、過去の卒業生が新栃木駅前に定植した巴波桜も咲き始めると思います。暖かい春が待ち遠しいですね。

another story(農業と環境)【農業土木科】

今回は、希望者のみでキムチ加工実習の際に余ったトウガラシを使ってラー油の製造に取り組んでみました。

まず初めに、みじん切りにしたニンニクやショウガを揚げました。そして、花椒や八角を使って香味油を作りました。ここで、私たちが栽培したトウガラシの登場です。先ほどの香味油に粉末にしたトウガラシを投入して完成です。初めてのラー油づくりに、興味を持って取り組むことができました。

新年度まで残り1か月と数日間となりましたが、知らないことに対して興味を持って取り組む姿勢を持ち続けてほしいです。

農業土木技術者のための職業講座【農業土木科】

今回の講座でお話して頂いた中で、現在の日本の農業を取り巻く環境についてや現状について伺いました。高齢化が進む中で、いかに農業をさせていくか、農業者の基盤をつくっていくのかを見据えて農業土木技術者として取り組む大切さについて教えていただきました。現在、農地整備や水路などは更新の時代を迎えており、耐用年数を超える施設が多くある現状について知りました。生徒の中には、今後農業土木技術者としての進路を考えている者もおり、いくつか質問をするなど有意義な時間となりました。今回、農業土木の職業について貴重なお話をしていただきありがとうございました。

エコライフinとちぎ~発表報告~【農業土木科】

そして、本校で取り組んできた大谷石を活用した石積みウォールや庭園、壁面緑化や法面施工、間伐材を活用した薪アートなど循環型施工の成果、及び今後の展望について市民の方々に報告しました。また、先月行われた防災・減災のワークショップの報告をし、ワークショップの考え方だけでなくより多くの方々に防災・減災について考えるきっかけを作ることができたのではないかと思います。

生徒たちの発表後、今回の講演会の講師であるアグネス・チャン氏による講演を聞きました。生徒たちは、アグネス・チャン氏が体験してきた水を取り巻く海外の現状や日本の状況について講演を聞き、深い感銘を受けた様子でした。人々の生活基盤を支える農業土木を学ぶ一員として、今回の講演をきっかけに得たものが多くあったようです。

今回、エコライフinとちぎでの発表を通して、市民の方々に本校で実践している取り組みを知ってもらう貴重な機会となりました。また、生徒にとってはこのような発表の場は滅多にないことで多くのことを経験することができたと思います。発表後には、来場した方々からお褒めの言葉を頂き、生徒たちは大きな自信へとつながったと思います。

今回、このような講演会に参加させていただき、ありがとうございました。

農業と環境(実習)【農業土木科】

キムチを作る際に使用した野菜は、農業土木科で栽培したハクサイ、ダイコン、トウガラシです。トウガラシに関しては、一学期に栽培したものを乾燥させておき、生徒たちで放課後に残って選別・粉砕しておいたものを使用しています。ダイコンの場合には、圃場に土中保存しておいたものを使いました。

これまで生徒たちが1年かけて栽培してきた野菜を加工したことで、この実習を通して栽培や加工の大変さや面白さが実感できたと思います。

また、キムチを作るにあたってはそれぞれの食材や調味料をバイキング形式で合わせ、各自の好みに合わせてキムチを作りました。今回の実習を通して、野菜の栽培や保存方法、食品の加工について今までよりも関心が高まったのではないでしょうか。

雪が校内に残っており、さらに寒さが厳しく感じる時期になりましたが体調管理に気をつけてこれからも頑張りましょう。

農業と環境(実習)【農業土木科】

今回の実習では、圃場で栽培していたハクサイやブロッコリーを収穫しました。

また、来年度の準備を見据えて温室で次年度に向けた管理作業を行いました。

圃場に雪が残っている中、生徒たちは協力しながら作業を進めることができました。

話題は変わりますが、農業土木科の圃場では数年前から研究している巴波桜を栽培しています。

3年生が昨年末に巴波桜を剪定し温室で促成栽培をしていた結果、巴波桜が開花しました。

春がやってくる日はまだまだですが、巴波桜の花を見ると春が待ち遠しくなりますね。

防災と環境に関するワークショップin栃農高【農業土木科】

今回のワークショップでは、土質実験と砂防堰堤見学、新型土のうづくりを一緒に行いました。

最初に太平山周辺の自然環境や土質について説明を行いました。

そして、本校周辺の土について「ゴマ」と「塩」を使用した土質実験を行いました。

実験を行った後、実際に砂防堰堤周辺の現状を参加者全員で視察しました。

豪雨によって砂防堰堤に土砂が流入している現状を見ることができました。

また、毎年少しずつ山が削れて、周辺の状況が少しずつ変わっていることを実際にみることができました。

次に、今3年生が課題研究で取り組んでいる林道整備の現場を視察しました。

この林道も豪雨によって関東ふれあい道が崩れており、新型土のうを使って施工している所を見学していただきました。

また、参加者の方々と一緒に新型土のうの施工を体験していただき、実際の作業工程を知っていただきました。

参加者の方からは、「高校では、普段どのような授業や研究を行っているかを知ることができた。」

「ワークショップを今後も継続的に実施してほしい。」等、多くの感想を頂きました。

今回のワークショップでの学びを、今後の研究活動や発表等で生かしていきたいと思います。

今回のワークショップに参加していただいた皆様、参加していただき大変ありがとうございました。

学科内発表会【農業土木科】

この発表会での成果を学科内で共有するために、1・2年生を対象にした課題研究発表会及び進路報告会を実施しました。

今回の発表では、環境、施工、廃棄物の循環等それぞれのテーマについて研究した成果を班ごとに報告しました。

3年生は、1・2年生を前にして緊張しつつも1年間の研究を写真や映像等を使い、取り組んだ内容を説明しました。

また、進学、建設業、一般企業とそれぞれの進路へ進んだ3年生を、対談形式で進路の報告会を行いました。

1・2年生の中には、たくさんある進路選択について悩んでいる生徒もいるため、今後の自分の進路を考えるいいきっかけとなりました。学校には休まずに通う大切さ、資格を3年間で数多く取得する重要さ、授業や実習に一生懸命取り組む姿勢の必要性など先輩たちの生の声を聞いて、未来の3年生になったときの自分を想像できたのではないでしょうか。

今回の学科内発表を通して、農業土木科の一員として得られたことを忘れずに、数年後の自分を見据えて授業や実習、課外活動等に取り組んでもらいたいと思います。

課題研究発表会【農業土木科】

今回、3年生の課題研究発表会を行いました。今年度4月からそれぞれの生徒が取り組んでいった内容を、1人ずつ発表しました。土木施工、環境緑化、循環型施工と様々な分野について取り組んだ結果を発表し、アニメーションや発表の工夫、傍聴者の関心を引きつけた工夫などそれぞれの生徒たちの個性が表れていたように思います。また、今回の課題研究発表会での反省を生かしつつ、来週には農業土木科1・2年生を対象にした課題研究発表会、3年生による進路講話を実施する予定です。次回行う発表会をきっかけに、3年生が築いてきた知識や経験が後輩たちへ引き継がれて来年度への目標を考えるきっかけになればと思います。

農業と環境(実習)【農業土木科】

これまで栽培してきた野菜の大半は収穫しましたが、来年にと残しておいたブロッコリーやハクサイ等の様子を見ながら作業を行いました。今回は、寒さの厳しさを肌で感じる時期になったので、この機会に寒起こしを行いました。これまで野菜を育てることができたのは、野菜が育つことができる土づくりができていたからです。寒起こしをすることによって、次年度も立派な野菜が育てられる準備を行えたと思います。

また、ブロッコリーの収穫も併せて行いました。花蕾を食べる野菜ですが、収穫の手間を少しかけるだけで長く収穫を楽しむことができます。今回の実習を通して、報道されている野菜や果物の高騰について考え、栽培の難しさや大変さについて生徒たちが気づくきっかけになったと思います。

「防災と環境に関するワークショップin栃農高」の開催について

農業土木科ではこれまで、太平山周辺の生態系や地質などの環境調査を実施してきました。また、その結果に基づいて、地域における環境に配慮したものづくりにも取り組んでいます。

今年度は県内で唯一、アクサユネスコ協会主催「減災・防災教育プロジェクト」(http://www.unesco.or.jp/gensai/)の助成を受けており、自然災害への備えや災害発生後の復旧など、広い視点でも研究を行ってきました。

様々な成果を栃木市へと還元し、災害に強いまちづくりや環境保全に役立ててもらうことを目的に体験講座を企画しました。地域の皆さまにもぜひご参加していただきたいと思います。お誘いあわせの上、ふるってご応募ください。尚、本講座は栃木市役所危機管理課ご協力の下実施し、講座を含めて全体のまとめ報告を2月17日に大平文化会館で行われる「エコライフinとちぎ~渡良瀬遊水池講演会~」(http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000017000/hpg000016981.htm)の中で発表致します。

開催日時:平成30年1月20日(土)9時30分~12時頃まで

※雨天決行。雨天時は屋根のある場所で作業を行います

会 場:栃木農業高校(教室及び周辺の砂防堰堤)、関東ふれあい道(太平山へ向かう林道)

※駐車場・駐輪場あり。校内の案内に従って駐車をお願いします。

講座内容 :【実験】太平山周辺の自然と土壌の特徴について(講師は農業土木科生徒)

【見学】関東東北豪雨の際に被災した場所を視察(教員による案内)

【作業】土砂廃棄物を資源に特殊な土のうで関東ふれあい道の簡単な作業体験(講師は農業土木科生徒)

申込方法:事前申し込み(先着順。40名定員に達した場合は締切とさせていただきます)

その他:参加者が当日用意するものは以下の通りです。

・山に入れるような服装(防寒着)、校内用の上履き

・長靴など汚れても良い履き物があればご持参下さい

・軍手とヘルメットは貸与します

ニワトリ解体実習【農業土木科】

今回は、ニワトリを締めて解体した後、命を頂いたことに感謝して全員で調理まで行いました。ニワトリの解体では、生徒全員がニワトリに対して真摯な気持ちで向き合った結果、戸惑いながらも部位別に分けることができました。その後、農業土木科で収穫した野菜を使い、調理してシチューを全員で食べました。

実は、ニワトリを飼育していた際のエサは、農業と環境で栽培して発生したくず野菜等のみを使っていました。生徒自身が育てた野菜で育ったニワトリを頂いたことで、生徒自身が考えさせることにつながってと思います。

最後に農業土木科を学ぶ一員として、命の尊さを学び、インフラ整備等、産業の担い手としての自覚を持つきっかけになれば幸いです。

キャリア形成支援事業「渡良瀬遊水地第二調節池掘削工事」[農業土木科]

今回、農業土木科2年生を対象にキャリア形成支援事業を実施しました。

私たちは、渡良瀬遊水地第二調節池において潮田建設株式会社様、株式会社片柳建設様に協力していただき渡良瀬土砂掘削工事及び部屋土砂改良工事の見学を行いました。

この事業では2班に分かれて行い、建設機械や測量器械の乗車及び操作体験、渡良瀬遊水地内で行われている建設発生土リサイクル技術の見学をしました。

生徒たちの中には、学校内では見られない建設現場の機械や技術に強い関心を持っている生徒もいました。

この見学会を通して生徒が、建設業など産業の担い手として来年の進路実現につなげてほしいと思います。

今回は、現場見学会を実施していただきありがとうございました。

農業と環境[農業土木科]

今回の「農業と環境」では、全員でハクサイとダイコンの収穫を行いました。

寒さが厳しくなる時期になってきて、収穫できる野菜が少なくなってきていましたが、今まで管理をしてきたおかげで収穫することができました。農業土木科1年生は、今回体調不良等により全員で収穫をすることができませんでしたが、久しぶりの圃場での実習に生徒たちは圃場の様子を見ながら行うことができました。

総合実習[農業土木科]

この実習は、毎年1年生の「農業と環境」で行っていますが、昨年発生した鳥インフルエンザの影響によって行うことができませんでした。そのため、今回2年生の「総合実習」で実施することになりました。

この実習によって、農業土木科の生徒たちに学んでほしいことは何でしょうか。それは「命の大切さ」です。私たち農業土木科は、設計や施工、測量などの専門科目を学んでいます。これらは、水路や橋、道路、堤防など人々の社会生活基盤に欠かせない構造物をつくる産業の担い手として、知っておかなければならないことだからです。もし仮に、利用している人のことを考えずに設計や施工を行ったとしたら・・・。後々、このことが人を傷つけることへ繋がってしまいます。

実習では、ニワトリを締めることに抵抗を感じる生徒が多くいました。また、解体の実習を通して、生き物に対する尊敬や感謝等、多くのことを学ぶことができたのではないでしょうか。

出前授業【農業土木科】

農業土木科1年生6名が、「生活の中の構造力学について知ろう」という題で行いました。また、構造力学に触れてもらうべくレオナルドダヴィンチが考案した「レオナルド橋」の制作体験も行いました。レオナルド橋は、くぎやねじを使わずに互いに支えあうことで自立できる橋です。今回の出前授業では、割り箸を使い二人一組でレオナルド橋を作りました。中学生の皆さんは、一生懸命割りばしを組み合わせて誰よりも長く橋を作れるか挑戦していました。最後に、全員で大きなレオナルド橋を組み立てました。

今回の出前授業を通して、構造力学をはじめ設計について興味を持ってもらえればと思います。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今回の農業と環境の実習では、先月に引き続き収穫作業を行いました。

前日、植物の生長について学ぶため抽台現象について圃場に残しておいた野菜を基に

観察を行いました。今回の実習は、前日に学んだことも踏まえ収穫適期の大切さを考えながら行いました。タアサイやホウレンソウ、春菊やダイコンなど様々な野菜を収穫することができました。今月は、学校行事や期末試験があるため実習を行える時間が今回だけとなりました。来月は、今よりも寒さがさらに厳しくなっていると思いますが、これまで農業と環境で学んだことを次の実習で生かしながら一生懸命取り組んでいきましょう。

総合実習[農業土木科]

2年生の総合実習では、「測量」の実習を行いました。2年生にとって今回の測量の実習は、インターンシップが終わって久々の実習になりました。この時期からは寒さが厳しくなりますが、生徒たちにはインターンシップでの経験と実習や座学での学習を通して知識や経験を深めてもらえればと思います。

農業と環境(実習)[農業土木科]

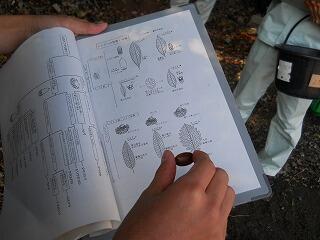

この調査は例年実施しており、どんぐりの調査をした後に採取したたねから栽培を行います。

調査では、本校内周辺をフィールドにして様々な場所でどんぐりの種類や大きさ、色、葉の形等をどんぐりの図鑑を基に行いました。

生徒たちは、本校内周辺に何種類ものどんぐりや様々なかたちのたねがあることを学ぶことができました。

この調査をきっかけに、身の回りの植物の生態や性質について関心を持ってほしいと思います。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今日の農業と環境の実習では、班ごとに2学期初めから育ててきた野菜の収穫でした。

班で協力してこれまでに追肥や除草などを行った結果、カブやダイコン、レタスなど多くの野菜が大きく成長していました。

最近、雨天が続き天候が安定しない中でしたが、今回の実習は晴天に恵まれ、生徒は育てた野菜の大きさに驚いた様子でした。

農業と環境の授業を通して生徒たちは、野菜の成長と共に、生徒自身も大きく成長しているのではないでしょうか。

次回の実習もお互いに協力して頑張りましょう。

農業と環境(実習)[農業土木科]

中間試験が終わり、段々と肌寒さを感じる時期になりました。今回の実習は、ハクサイの生育調査と管理作業を行いました。約1か月前に定植したハクサイの生育を、生徒自身で観察し成長の変化を学びました。葉の形や葉の枚数、葉の大きさなどを調べ、どの程度成長しているのかを調べました。この生育調査は、収穫するタイミングに入ってから成長を確認するために再度実施する予定です。また、各班の野菜は大きく成長しています。次回も定期的に管理していきましょう。

日本大学土木設計競技 優秀賞

第4回日本大学全国高等学校土木設計競技において、農業土木科2年生6名が優秀賞を受賞しました。“人をひきつける川”をテーマに、学校周辺を流れる巴波川にスポットを当てて発表を行いました。実際に巴波川へ調査をした結果を基に、住んでいる人々が楽しんでもらいながら環境へ配慮した川の設計を提案しました。今回受賞した発表は、栃農祭の農業土木科の学科展示において紹介する予定です。

安全衛生教育が行われました[農業土木科]

建設業労働災害防止協会 栃木県支部 教育部長 糟谷様にお越しいただきました。

講義では、労働災害の状況について、労働災害を防ぐためのルール、指差呼称などの説明いただきました。

建設業の会社へインターンシップに行く生徒たちとって大変勉強になりました。

インターンシップに向けて貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。

再来週から始まるインターンシップ。実際の職場・現場を体験し、学校では学ぶことができない多くのことを体験してほしいと思います。

林業就業支援事業[農業土木科]

生徒たちは真剣に話を聞くとともに、林業就業に関する質問をするなど活発な意見交換ができました。

今後の進路探求の一助になればと思います。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今回は、前回に引き続き班ごとの圃場の管理を行いました。

間引きや除草、追肥等を行い、生徒たちは先週からの変化を感じながら実習を行いました。

また、生徒全員で管理する場所にハクサイを定植しました。

来週、再来週と圃場での実習を実施しません。次回の実習は、再来週から始まる中間試験後になります。これから実習が無い日が続いていきますが、皆さんが班員で協力して栽培管理を行うことを期待しています。

次回の実習では、定期的に管理した班が一番大きく育った立派な野菜たちを見ることができると思います。

農業と環境(実習)[農業土木科]

皆さん、1週間後の圃場の様子はどうでしたか?種まきをしてたくさん芽がでてきた班や雑草が多く生えていた班など、同じ圃場であっても班ごとによって状況は様々でした。

役割を分担して作業をしている班もあれば、苦労をしている班もありました。

今回の実習では、生徒たちは班で協力して作業することの大切さを学ぶきっかけになったと思います。

16日からの3連休は、天気予報によれば台風が縦断するようです。生徒たちが育ててきた圃場の様子は心配ですが、各班の野菜に被害がでないことを祈っています。次回の実習でもぜひ協力して作業していきましょう。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今回の実習では先週に引き続き、班ごとに作業を行いました。昨日の授業では、班で話し合い、管理方法や作付計画を決めました。この計画を基に今日の実習では、播種と定植を行いました。すべての班が同じ品種を必ずしも栽培するわけではないので、今後どのように成長するのか楽しみです。生徒たちの班には、葉物野菜を中心にする班もあれば、根菜類を中心にした班もありました。今回は小雨の中での実習でしたが、全部の班が作業を時間内に終えることができました。次回の実習も頑張りましょう.

農業と環境(実習)[農業土木科]

2学期の1番初めの実習では、圃場を区画し、班ごとに畝たてを行いました。

1学期では全員で圃場を管理し、トウモロコシやジャガイモを栽培していきました。しかし、2学期は班のメンバーと協力して野菜を栽培していきます。今回は、区画された圃場に畝たてを行い、秋冬野菜を植える準備を行いました。

生徒たちは、1学期に学んだことも踏まえながら上手に畝をたてることができました。

今後、班ごとに話し合って栽培する品目を決定し、協力し合って収穫まで栽培していきます。また、今回夏の光を十分に浴びた鷹の爪が真っ赤に変わったため収穫しました。

2学期最初の実習は、よいスタートを切ることができました。2学期は学校行事が多くなりますし、気温がこれから下がっていきますが、農業と環境の実習では協力して頑張りましょう!

農業と環境(実習)[農業土木科]

農業と環境では、夏休み中に実習を定期的に行い、分担して作業を実施しました。

トウモロコシを収穫したあとの片づけやジャガイモの収穫、ナスや鷹の爪、キュウリ、オクラ、トマトの管理作業と収穫を行いました。特にジャガイモの収穫では、掘ると大きなジャガイモがごろごろと取れてトウモロコシとは違った収穫の喜びを知ることができたようです。また、鷹の爪は真っ赤になったものを収穫しました。この鷹の爪は2学期の実習で使う予定です。

夏休み期間中は、天気が不安定な時が多いですが管理作業や収穫を定期的に実施することができました。2学期以降は、大根や白菜等を栽培する予定です。

まだ暑い日が続きますが、1学期と同様に頑張っていきましょう!

栃木市役所庭園管理作業[農業土木科]

今回は、栃木市役所にある庭園の管理作業を行いました。

管理作業はこれまで定期的に実施しており、今回の作業では除草を行いました。

庭園を見に来た人が、いつ来ても楽しんでもらえるようにとの思いで作業をすることができました。

過去の管理作業や庭園の様子は、栃木市のツイッターで紹介されています。ぜひご覧ください。

4月の様子:http://bit.ly/2xb5AW5

6月の様子:http://bit.ly/2xbbrL0

7月の様子:http://bit.ly/2vXwBhm

平板測量競技会[農業土木科]

8/4に、平成29年度栃木県学校農業クラブ連盟「平板測量競技会」が鹿沼南高等学校で行われました。本校からは、農業土木科3年生4名が参加しました。この競技会は、毎年参加しています。

そして私たちは、この競技会に出場し最優秀賞を受賞できるように放課後を利用して毎日練習しました。今年度は、昨年度の競技会で失敗した反省を振り返りながら練習に取り組みました。

私たちは、残念ながら惜しくも入賞にはなりませんでしたが、昨年度を上回る結果を残すことができました。

来年度は平板測量競技会で入賞できるように頑張りましょう。

グリーンカーテンに挑戦

3年生の課題研究では、3つの班に分かれてそれぞれのテーマについて研究を行っています。環境コースの生徒が中心の班では、正門の近くにある温室前と土木・家庭科棟横でグリーンカーテンに挑戦しています。私たちは、クレマチスやカロライナジャスミン、ルコー草、アサガオなど様々な植物を用いて緑化に取り組んでいます。

私たちの目標は、私たちの学校に訪れた方々が1年中グリーンカーテンを見て楽しめるようにすることです。植えた植物たちは、夏を前にどんどん成長しています。ぜひ立ち寄った際は、私たちのグリーンカーテンを観察してみて下さいね

総合実習

2年生の総合実習では、測量と土質試験を中心に行っています。

今回は、器高式水準測量と土の締固め試験をそれぞれ行いました。

土質試験の実習では、前回行った粒度試験及び含水比試験の際に使用した時と

同じ場所の試料を用意して行いました。

生徒たちは、初めて使用する道具ではじめは戸惑いながらも繰り返していくうちに

実験に慣れて班に分かれながら協力して実施することができました。

2学期以降、引き続き測量と土質試験を実施する予定です。

農業と環境(実習)[農業土木科]

今回1学期最後となった「農業と環境」の実習では、これまで育ててきた野菜の収穫を行いました。栃農に入学した4月からみんなで一生懸命育てた野菜たちは、大変大きく成長することができました。農業土木科1年生のほとんどの生徒にとっては、初めての作業の連続だったのではないでしょうか。

これまでの実習で一番うれしいことは、実習の時間はいつも晴天に恵まれたことではないかと思います。昨日も激しい雷雨が続き、最後の実習が農業土木科の圃場で実施で木が心配でしたが無事に終えることができました。

さて、夏休み中も定期的に実習を実施して圃場の管理作業や2学期の秋野菜の準備を行っていく予定です。次学期は、食卓で定番の野菜の栽培を通して農業の生産や管理作業について学んでいきます。ぜひ暑い夏を乗り越えて2学期も頑張りましょう!

平板測量特訓中

3年生4名は、来月行われる平板測量競技会に向けて毎日放課後に練習しています。

昨年度の平板測量競技会では、残念な結果で終わってしまいました。

今年度は昨年とあまり変わらないメンバーで出場します!

そこで、今年度こそは結果を残せるように最優秀賞を目指して頑張ります!

農業と環境(実習)

期末試験が終わり、今回の実習はトウモロコシの収穫です。

農業土木科のみんなで育ててきたトウモロコシは、天候にあまり左右されず大きく成長しました。1年生にとっては、今回のトウモロコシが初めての収穫物になります。これまでの授業を通して、生徒たちは野菜に対する考えが変わってきたそうです。野菜嫌いの生徒もいましたが、これまでの栽培の経験を通して野菜を食べれるようになったそうです。

私たちはトウモロコシの収穫と合わせて、ジャガイモの状態を知るために試し掘りを実施しました。形がよく、大きなジャガイモがあり、こちらの収穫ももうすぐでしょう。

これからの時期は暑くなってくるため、熱中症の危険がでてきます。しっかり体調管理をして次回の実習も頑張りましょう!

農業と環境(実習)

今回の実習は、圃場での実習ではいつも行っている管理作業を実施しました。

ほとんどの生徒は、圃場での草かきがスムーズにできるようになりました。また、今回は巴波桜の追肥を行いました。

生徒たちにとっては週に1度の実習になりますが、栽培している野菜が日々成長していることが実感できたようです。先輩たちが植えた巴波桜は大きくなり、触発されたかのようにトマトやキュウリ、鷹の爪などの野菜が大きく成長しています。

来週は期末試験になるため、圃場での実習はお休みです。期末試験後は、おそらくトウモロコシが収穫できる時期になってくるでしょう。期末試験が終わるまで、楽しみにしておいてくださいね。

総合実習【農業土木科(2年)】

2年生の総合実習の授業では、測量と土質試験の実習を行っています。

1年次から学んでいる「測量」を基礎に、測量の実習を実施しています。

最近の測量実習は、水準測量を学校内で行っており、生徒たちはレベルアップを目指して測量実習に取り組んでいます。

土質試験では学校周辺にある場所の土を採取し、土の粒度試験及び土の含水比試験を行いました。はじめて行う土質試験に戸惑いながらも、

生徒たちは計算に四苦八苦しながら取り組んでいました。今後も農業土木の基礎を学ぶために測量、土質試験を継続的に行っていく予定です。

農業と環境(実習)

今回の実習は、先月も行った「トウモロコシの生育調査」でした。

これまでの授業で学んだトウモロコシの形態や性質を、実際に観察して知識を深めようということが今回の授業の目的です。

生徒たちは「雄穂」「雌穂」「絹糸」は、教科書の図を見て学びましたが、育てたトウモロコシの調査によって、

図や写真では見えない細かい部分まで知ることができたと思います。

農業土木科という学科の特性を活かし、今回の生育調査では草丈を測量で使う標尺で測りました。生徒たちの身長ぐらいまで成長したトウモロコシがあるのは、全員で管理作業を定期的に行った結果です。

そして私たちは、先月の生育調査の結果と比べてトウモロコシはどの程度成長したのか比較することができました。

皆さん、トウモロコシ収穫までもう少しです!害虫や病気に負けないトウモロコシが収穫できるといいですね!

農業と環境(実習)【農業土木科】

昨日から関東甲信越は梅雨入りし、農業土木科で育てている作物は前回の実習と比べてさらに大きく成長しました。そんな圃場の様子を見ながら私たちは今回、管理作業を行いました。

今回は、前回の実習に引き続き、草かきや支柱立て、デナポン散布、芽かき等を行うとともに、梅雨期の大雨の影響を考えてトウモロコシの土寄せを行いました。1年生は、実習を重ねるうちに、入学当初のぎこちない様子から比べて動きがスムーズになっていきました。

今後、関東甲信越は降雨が続いてくる時期に入ってきます。そしてこの時期は、農作物にキズがつきやすく、病気が発生しやすい条件になります。これからの実習では、作物の変化をよく観察し、病気等を早めに予防できるように対策を行っていく予定です。

降雨で圃場での実習が実施できなくなるかもしれませんが、天気と相談しながら取り組んでいきましょう!

農業と環境(実習)

6月に入り、暑さが日ごとに増してくる季節となりました。私たちが、これまで圃場で播種したトウモロコシや、

植えつけたジャガイモ、定植したトマト、ナスなどの野菜が大きく成長する時期になりました。

そんな圃場の様子から今回の実習で、間引き・デナポン粒剤の散布・追肥・ナス、トマトの支柱設置、草かきを、みんなで分担して実施しました。

以前の実習で、全体の半分近くのトウモロコシを間引きしました。そのため、前の実習の復習を兼ねて行いました。

トウモロコシは、雄穂が出てきたのでデナポン粒剤を散布し、害虫から被害を受けないように対策しました。

ナスやトマトは、苗の定植後から比べるとずいぶんと大きく成長し、支柱を立てたことによってさらに大きく成長できる補助ができたと思います。

今回の実習では、作業途中で雨が降り出してしまい、予定していた作業をすべて実施することはできませんでした。

しかし、分担して実習を考えながら行うことができており、入学当初にぎこちなかった動きはすっかり忘れてしまった様子でした。

生徒たちは、自分たちの力で育てた野菜たちが実習を重ねるたびに大きくなる様子が楽しいそうです。今後、みんなで収穫できる時まで待ち遠しいですね!

2学年研修旅行[農業土木科]

農業土木科2年生は、農業土木の専門知識や経験を深めるべく、研修旅行へ行きました。今回の研修旅行先は、茨城県つくば市にある土木研究所・地質標本館・サイエンススクエアつくば・地図と測量の科学館と多くの研究・見学施設へ行くコースでした。

○土木研究所

まず、農業土木の知識を深められるように、地滑りや河川環境の保全など様々な試験・研究をしている土木研究所へ行きました。今回は、1.舗装の促進載荷試験施設(舗装走行実験場)及び、2.ダムの水理模型実験施設(水利実験施設)を見学しました。

初めに、土木研究所とはどんな研究・試験を行っているのかDVDを視聴して知ることができました。地滑りなどの災害の調査や研究、河川環境の保全等を実験施設を使って様々な状況を作り出して試験・実験をしている施設だと知りました。

次に、1.舗装の促進載荷試験施設へ移動し、道路の舗装について学ぶことができました。アスファルトの道路とコンクリートの道路があること、透水性の高い舗装をした道路の開発、燃費を軽減するため一般的な道路よりも抵抗を小さくした舗装など様々な研究・実験を知ることができました。今回はできませんでしたが、土木の日には、実験に使われる道路でバスに乗ったまま高速走行実験の体験ができるそうです。

2.ダムの水理模型実験施設では、巨大なダムの模型を使って実験をする場所を見学することができました。本校の水理実験施設よりも規模がかなり大きく、生徒たちはその大きさに驚いた様子でした。

○地質標本館

地質標本館では、岩石や鉱物、化石等の展示を見ることができました。普段見られないダイヤモンドなどの宝石の数々・・・。巨大な化石の数々に私たちは圧倒されてしまいました。研修旅行のしおりに出題してあった生き物の正体はわかりましたか?正解は「デスモスチルス」でした。帰りに、生徒たちはお土産にたくさんの恐竜の折り紙をもらいました。

○サイエンススクエアつくば

地質標本館に隣接するサイエンススクエアつくばでは、最先端のロボットやエネルギー技術を学ぶことができました。筋肉が出す少しの電気で動く筋肉の不思議について、キログラム原器やメートル原器について、近未来のリサイクル技術などガイドさんの案内で様々なことを学ぶことができました。ですが・・・生徒たちの中で最も人気だったのが、セラピー用アザラシ型ロボット「パロちゃん」でした。呼びかけたり、なでると反応する様子がとてもかわいかったです。

○地図と測量の科学館

最後に、私たちは地図と測量の科学館へ行きました。授業で学んでいる「測量」は、私たちの生活に欠かせないものだと知ることができました。日本列島の球体模型や実際に使用されていた測量用空港機「くにかぜ」、3Dメガネを使用して日本列島空中散歩マップを体験する等、授業だけでは体験できないことがたくさんありました。地図や測量の歴史、地理クイズ等、短い時間でしたが、測量について深く学ぶことができました。

今回の研修旅行では、1日で多くの見学施設を周ったため、限られた時間の中では施設にある様々な実験・研究や展示をすべて見ることはできませんでした。しかし、学校だけでは学ぶことができない知識や経験を深めることができ、有意義な研修旅行となりました。そして、今回の研修旅行に協力していただいた 土木研究所、地質標本館、サイエンススクエアつくば、地図と測量の科学館の皆さま本当にありがとうございました。

総合実習

今回の2年生の総合実習では、モルタルを使った実習を行いました。

セメントや粗骨材、細骨材等の説明を聞いた後、モルタルの作り方について学びました。

そして、生徒たちはモルタルと砂、水の配合比を参考に班ごとに分かれて計量し、手練りで

モルタルを作りました。手練りで作ったモルタルは、インターロッキングの型枠の中へ流し込みました。

流し込んだモルタルは、時間が経って固まったら完成です。完成したものは、これからの実習で

活用したいと考えています。過去には、モルタルで作ったオブジェ等が校内の庭や市役所の庭に使われていますので、

今回の実習で完成したものも見た人が楽しめる場所に使いたいと思います。

農業と環境(実習)

今回の実習では、生育調査及び管理作業を実施しました。

トウモロコシを播種してから約1か月、どの程度トウモロコシは成長したのかを知るために生育調査を行いました。

また、間引き、除草、追肥、灌水を行いました。

これまで農業土木科の圃場では、時々希望者で実習が無い日でも管理作業等を実施しています。でも、農業土木科1年生全員が圃場に足を運んで実習を行うことは久しぶりの出来事でした。生育調査を行っていて、生徒たちは一番最初の実習で播種したあんなに

小さかった種が、時間が経つにつれて大きく成長したトウモロコシに驚いた様子でした。今回の生育調査を実施によって、生徒たちは

トウモロコシの成長過程を具体的に知ることができたと思います。

生育調査が終わった後は、間引きや追肥、除草、灌水などをクラス全員で協力して行うことができました。これでますます収穫が

楽しみになってきましたね。

これから先、暑い日が続いていきますが、たくさん収穫できるように定期的に管理していきましょう!

農業と環境(放課後実習)

1年生から希望者を募り、放課後の実習を行いました。

「農業と環境」では、先月の実習から今日まで実習を行うことができていませんでした。

そして、最後の実習からトウモロコシやジャガイモは大きく成長しています。

1年生は、授業で圃場の様子や成長の過程を見ることができていなかったので、今回放課後の実習を計画しました。

そこで、希望者のみでナスやトマト、オクラ、キュウリ、鷹の爪の定植を実施しました。

授業での実習以外で自分から進んで実習に参加するなんて、素晴らしいことだと思います。

今後、+αのことを学べるように、定期的に実施できるようにしていきます。

農業と環境(実習)2

今回の農業と環境の実習は、ジャガイモの植え付けを行いました。

クワの使い方から種イモの切り方、切り口の処理、畝の立て方などを

実際に行いました。今年度は、男爵、メークイン、キタアカリを植えました。

慣れない作業に、ぎこちない様子でしたが全員で協力して作業を終えること

ができました。

ちなみに今日(4/20)は、日本の暦でみると二四節気の1つ「穀雨」。

百穀を潤す雨を意味します。先日まで強風や大雨がありましたが、これから

天気が安定してくれることを願っています。

農業と環境(実習)

入学式が終わってから、約1週間。農業土木科の新1年生40名は、

今日、これから3年間使用する新品の作業着を手に入れました。

そして、今回は「農業と環境」の実習でトウモロコシの播種を行いました。

初めて踏み入れた農業土木科の圃場で、1年生はまだ環境に慣れない様子でした。

しかし、教員から実習の内容及び注意を受けて播種をしっかり行うことができました。

これから1年間、「農業と環境」では圃場を中心に実習を行っていく予定です。

農業土木科新1年生の皆さん、これから暑くなりますが、たくさん収穫できるように

頑張りましょう!

新栃木駅前ロータリー

3月の中旬からほころび始めて、今が見頃を迎えています。まだ若木ではあるため花芽はびっしりとはいえませんが、木肌の美しさや花の可憐さは申し分ない桜です。新栃木駅や栃木郵便局などへお越しの際はぜひご覧になってください。

《のうくっく》は本校卒業生が制作