文字

背景

行間

定時制の出来事

Ⅰ部の「体育祭」が開催されました! ~熱気・全力・団結力!~

平成29年度のⅠ部の「体育祭」が、体育館で開催されました。参加者は、生徒・教員あわせておよそ250名。

昨日からの冷たい雨が降り続いて肌寒い天候。しかし、体育館の中は、生徒の皆さんの熱気に満ちあふれていました。

9時10分から開会式。その後、体育館の1階と2階に分かれ、競技が開始されました。種目と参加チーム数は、バスケットボール(21チーム)、卓球(19チーム)、大繩跳び(13チーム)でした。

28Bクラスが、バスケットボールと大繩跳びでそれぞれ優勝して2冠達成。卓球は、1年次の29Aクラスが優勝しました。

生徒優勝チームと教員チームのバスケットボールのエキシビションでは、“14対4”で教員チームが勝利しました。最年長のN教員が大活躍。生徒・教員からは、大歓声が上がっていました。

教育実習生も、生徒と一緒になって参加。在学していた当時を思い起こした様子でした。

「積極的に、協力しようとする生徒の皆さんの団結力は、以前より強まっている気がしました。」「大きな拍手。『ドンマイ、ドンマイ』の声援。励まし合うアットホームなところは昔と同じ。在学当時を思い出しました。」とも、話していました。

Ⅰ部生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした。上級年次生のスマートな戦いぶり、新入生の、全力で取り組んで上級生に挑もうとする姿。“チーム学悠館”の教員は、生徒の皆さん一人ひとりがまた一回り大きく成長した実感を抱きました。

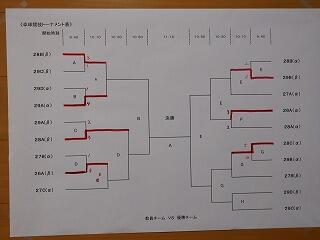

< 試合結果>

●バスケットボール

第1位 28B(α)

第2位 27A(β)

第3位 26AB(α)・27C(α)

●卓球

第1位 29A(α)

第2位 28C(α)

第3位 26A(α)・28A(β)

●大繩跳び

第1位 28B (1,512回)

第2位 28C (1,248回)

第3位 26A (1,120回)

土曜日・日曜日で、ゆっくりと休養をとって、また月曜日に元気に登校しましょう。

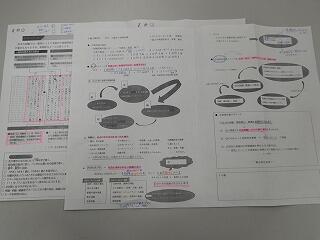

「アウトドアスポーツ」の授業で災害時想定キャンプを実施しました!

「災害時想定キャンプ」の目的は、「ライフラインが絶たれた状況の中で、安全を確保し生活を持続するために必要な知識とスキルを習得することによって、災害時に適切な行動ができるようにする」こと。生徒の皆さんは、さまざまな困難や不便を想定しながら、今まで学習してきた知識を活用していました。

~ 参加した生徒の皆さんの感想 ~

●26G・女子生徒

「テントに泊まるのは初めて。寝床が硬くて、なかなか寝付けなかったけど、友だちといっぱい話せた!」

●27H・女子生徒

「朝ご飯がとてもおいしかった。焼き鮭、スクランブルエッグ、野菜たっぷりコンソメスープ。みんなと協力して作った。もし家のキッチンが使えなくなったら、こんなふうに食事を作るのかなと思った。」

●27I・女子生徒

「力を合わせてテントを張った後、近くの銭湯に行きました。このプログラム全体が貴重な体験。朝までぐっすり、すやすや。」

災害時に想定される問題点の分析などのワークショップ、夕食の準備、テント設営、市内危険箇所探索、朝食の準備など、盛りだくさんの学習内容でした。

非常時をイメージしながら、参加した生徒の皆さん、お疲れ様でした。

“課外活動の単位認定”事前説明会が開催されました!

5月25日(木)8時限目、視聴覚室で“課外活動の単位認定”に関する事前説明会が開催されました。

初めに、担当者から、「教育課程外としての学修又はボランティア活動等」の単位認定について、留意事項や単位認定希望届・活動参加及び活動レポート・単位認定申請書の提出などの手続きが説明されました。

具体的な内容について質問が出るなど、意欲的に取り組もうとする生徒の姿が見受けられました。

活動をとおして他者との交流を深めるとともに、さまざまな知識や技術を得ていくことになることでしょう。

「働く」現場の体験事業 「ジョブチャレンジ」説明会 開催

5月25日(木)8時限目、会議室で「ジョブチャレンジ」説明会が開催されました。この「ジョブチャレンジ」(略称:ジョブチャレ)は、とちぎ県南若者サポートステーションによるキャリア支援事業で、「アルバイトを始めたい学生・生徒を対象に、実際の仕事の現場で働く体験」を提供するプログラムです。

進路実現をはかりたい生徒の皆さんに、ジョブチャレへの参加をとおしてキャリアデザインを描いてもらうことを目的としています。

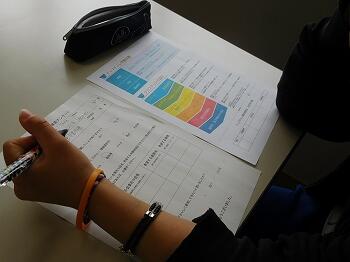

参加した皆さんは、事前アンケートを記入した後、キャリアカウンセラーの藤田美江先生の説明に熱心に耳を傾けていました。

希望者は、事前オリエンテーションを経て職場体験を実施することになります。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第8弾

「にほんご」 日本語へのはじめの一歩!

(学校設定教科「日本語」 : 商業科・普通科の選択科目)

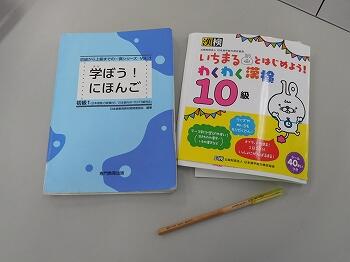

「にほんご」は、授業が1週間に2時間ある〝2単位〟の講座です。29年度は、「にほんごam①」「にほんごpm①」の2講座が開設されています。受講している生徒の母国語は、英語・スペイン語・アラビア語・パシュトゥ語・ウルドゥー語など。

少人数講座なので、とてもアットホームな雰囲気で、楽しく学ぶことができます。講座担当者によると、受講生は、学習意欲がとても旺盛だとのこと。

この講座を受講した後に、国語科の「基本国語」(学校設定科目)や「国語総合」(必履修科目)を学習して〝国語力〟の向上を図ることになります。

受講できる生徒は、日本語の基本的な学習が必要な生徒の皆さん。学習のねらいは、日本語の「話す・書く・読む・聞く」活動をとおして、日本語の日常会話の習得を目指すこと。また、「日本語能力試験(JLPT)N5の取得を推奨しています。

~ 受講生の声 ~

●29Hクラス・男子生徒(にほんごam①)

「日本にきて1年半。前より日本語がうまくなった。授業は、楽しく、おもしろい。」

●29Cクラス・男子生徒(にほんごam①)

「宿題をもらっています。もっと日本語が上手になりたい。」

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第9弾」では、公民科の選択必履修科目「現代社会」を紹介します。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!⑤

サッカー部 「ライバルを倒して全国大会への出場を目指す!!」

グラウンド全体にコーチ・部員の大きな声が響き渡る。活気のある部活動だ。

平成29年度は、Ⅰ部(午前)からⅢ部(夜間)の生徒、男子15名、女子2名が所属。授業のある日の練習時間は、16時過ぎから1時間程度。練習時間が短いだけに、〝集中力〟と〝効率性〟が求められる。

「厳しくいけ! 厳しくいけ!」

「○○いいぞ! 基本を怠るな。」

「チャレンジ & カバーだ。」

「練習の意図をよく考えるんだ!」

今年度から正顧問になったTコーチの的確な指示で、生徒は走る。パスする。シュートする。1年次の生徒の一人は、「もともとサッカーが大好き。先生も、先輩も話しやすい。毎日、うまくなっている自分を実感している。」と話している。

部員の間で互いのプレーを評価して声をかけ合い、次のプレーにつなげる。スキルを高めていこうとする土壌ができている。

〈チーム目標〉

キャプテンのY君 <26Mクラス>

「相手がどこでも関係ありません。「県定通総体」では自分たちがやれることをやるだけです。」

〈トピックス〉

正顧問のTコーチとともに、グラウンドに立つ副顧問のFコーチ。このユニークなコーチに生徒は何でも相談できるという。ボール拾いや飲み物のボトルの用意など、世話をやく女子マネージャーの存在も大きい。

「県定通総体」サッカー大会 6月17日(土)に宇都宮工業高校で開催

Ⅲ部のLHR:人間関係スキルアップトレーニング!

5月24日(水)、Ⅲ部(夜間)のLHRの時間(17:30~18:15)は、アリーナ(体育館2階)に全年次の生徒の皆さんが集まって「人間関係スキルアップトレーニング」の「大繩跳び大会」が実施されました。

これは、5月17日(水)に実施されたⅠ部(午前)、本日4時限目に実施されたⅡ部(午後)に引き続いて行われたもので、Ⅲ部(夜間)はその締めくくりにあたります。

今日は、朝から薄曇り。午後には、雲の厚みも増して少し蒸し暑くなった9時間目。開始時間と同時に、アリーナ会場ではすべての照明を点灯。熱い競技がスタートしました。

練習の5分間で手順を確認しながら、リーダーシップを発揮する上級年次生、初めての「大繩跳び」に戸惑いながらも一途に跳び続けようとする1年次生。Ⅲ部生徒の皆さんの一生懸命さに感動を覚えた教員は少なくありません。

<記録> ~7クラス参加~

第1位 29Oクラス (1,083回)

第2位 26Mクラス ( 870回)

第3位 27Mクラス ( 760回)

第4位 29Mクラス ( 675回)

第5位 28Mクラス ( 638回)

参加したⅢ部生徒の皆さん、お疲れ様でした。

2回目の給食の時間の後、12時間目の授業までがんばりましょう!Ⅱ部のLHR:人間関係スキルアップトレーニング!

5月24日(水)、Ⅱ部(午後)のLHRの時間にアリーナ(体育館2階)で、全年次ともに「人間関係スキルアップトレーニング」が行われました。参加者は、生徒の皆さんと教員、あわせておよそ200名。

この活動は、集団への適応力や社会性を育むこと、日常的なストレスや運動不足の解消を図ることを目的として実施されています。Ⅰ部(午前)・Ⅱ部(午後)・Ⅲ部(夜間)に分かれて、例年、今の時期に行われます。

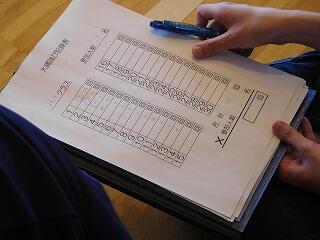

クラス全員で取り組んだのは、「大繩跳び」。5分間で、各クラスで跳んだ回数(参加人数×回数)を点数化して競技しました。

「回旋、1、2、3、4、……」

「アキレス腱……、ストレッチ……」

参加者は、まず練習の5分間でリズムやタイミングをつかみ、そして、競技する5分間は集中しながら全力で「大繩跳び」に取り組んでいました。かけ声、笑い声、激励する声……。やがてアリーナ全体は、生徒のみなさんの大きな声に包まれました。

一生懸命に、仲間とともにひたすら取り組もうとする生徒の皆さんの姿をありのままに見ることができました。

正副担任の教員、教育実習生も、生徒の皆さんと一緒に参加して楽しいひとときを過ごしました。参加した皆さんは、さわやかな汗を流していました。

<記録> ~12クラス参加~

第1位 29Gクラス (2,232回)

第2位 26Gクラス (1,397回)

第3位 29Jクラス (1,095回)

第4位 29Hクラス ( 915回)

第5位 27Gクラス ( 882回)

参加したⅡ部の生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした。

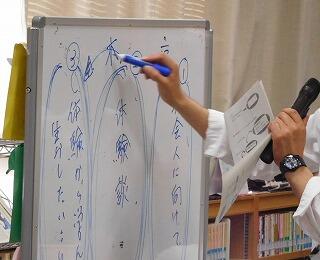

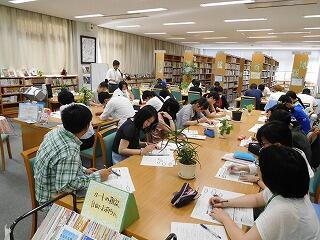

読書案内 ようこそ図書室!⑤「小論文の書き方教えます」

5月23日(火)8時限目、〈図書室特別講座〉「小論文の書き方教えます①」が開催されました。受験対策として参加を希望する定時制・通信制の生徒の皆さん29名と教員6名が参加しました。

まず初めに、原稿用紙の使い方・文章構成のしかたをレクチャー。次に、作文や志望理由書の内容をかたちづくる〝題材〟と〝話題の展開〟について講義がありました。

指導担当者は、国語科のM先生。

「自分の身の周りにある出来事・体験から〝大切な気づき〟を得ること。そして、それをもとに社会の課題に目を転じた時、『自分には何が出来るのか』を模索しようとする視座が重要。それは、大学志望の動機となるばかりでなく、皆さん一人ひとりの未来を切り拓いていく原動力ともなっていきます。」

講義の終わりには、参加者全員に先生から宿題も。7月7日(金)8時限目に行われる第2回目の「小論文の書き方教えます②」では、これをもとにして、実際に志望理由書を作成していく予定です。

自分を見つめ、社会に目を向けるきっかけとなる貴重な時間でした。

〝学悠館〟スタイル Vol.5 バリアフリー

学悠館高校の施設は、“バリアフリー”です。生徒・公開講座生の皆さん、保護者様等の来校される方々にとって、校内利用の妨げとなるバリア(障壁)を取り除いた設計になっています。

【点字ブロック】

【手すり】

本校では、いわゆる学校としての機能だけでなく、生涯学習の拠点や避難場所等としての役割を果たすことも求められています。生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々の利用を考慮した校舎となっています。

【車イスでも入れる広いトイレ:4か所】

【ひねらなくても水が出ます】

【誰でも利用できるエレベーター】

【点字・低位置:エレベーター内操作パネル】

【段差のない入口】

【スロープ】

今回、紹介した施設・設備だけでなく、これ以外にも“バリアフリー”になっているところがまだまだあります。ぜひ「一日体験学習」や「学校説明会」に参加して実際に確かめてみませんか?

人に優しい施設。いつも、いつまでも、思いやりあふれて“共生”できる学校。

それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V