文字

背景

行間

定時制の出来事

定時制:書道部 ~出藍祭で書道パフォーマンスを行いました~

11月15日(土)に実施された出藍祭のステージ発表で、書道部は毎年恒例となっている書道パフォーマンスを中庭で行いました。このステージ発表に向けて、各自が地道に字の練習を行うだけでなく、墨の色や使用する楽曲の選定、来場者にどのようなメッセージを送りたいかなど、部員全員でたくさんのことを話し合い、本番に臨みました。当日は晴天に恵まれ、青空の下でのびのびとパフォーマンスをすることができました。湘南乃風の「一期一会」のメロディに合わせて、来場者の方が手拍子をしてくれた際には、中庭にいる全員の心が一つになり、まさに「一期一会」を感じさせるものとなりました。

定時制: 合唱部が出藍祭で演奏しました

出藍祭では、部員3人、顧問1人の4人で合唱をしました。曲目は、「モルダウ」です。会場で聞いてくださった方々、ありがとうございました。昨年度より多くのお客様に聞いていただけて、とてもうれしかったです。

「モルダウ」は部長が歌ってみたかったということで、選曲されました。合唱部にとって、出藍祭の演奏がメインの活動です。出藍祭のために、年度初めから準備してきました。

部員3人のうち2人は昨年から継続している生徒で、1人は今年度入部してきた生徒です。人数は少ないですが、部長を中心に仲良く協力しながら活動しています。練習中は真剣そのものですが、練習が終われば和気あいあいとお話をしていて和やかな雰囲気です。みな主体性があり、うまくいかないところは顧問に聞いたり、意見を出し合ったりしています。

このあとの活動は、部員が歌いたい曲があるということで、また新たな曲に挑戦してみます。

生徒の感想を聞いてみました。

【部長(4年次)】

限られた時間の中での練習でしたが、十二分に合唱の良さを引き出すことができました。今年は部員にも恵まれ、公開のない演奏ができ感無量です。

【3年次の生徒】

短い時間ですが、仲良く努力できたすばらしい部活動でした。リハーサルよりたくさんの人に聞いていただくことに緊張してのびのびと歌えなかったと思っています。他の部員さんと一緒に歌えたことは私の大切な思い出です。

【2年次の生徒】

リハーサルで立った時、楽しみと緊張が一気に押し寄せてきて声が裏返っちゃったのです が、先輩や先生が励ましてくれたおかげで、本番も緊張して100%は出せなかったけれど、リハーサルより上手く歌えて嬉しかったです!練習中もアドバイスしあったりがすごく楽しくて、みんなと心の距離が縮まった気がして、やってよかったなって思いました!

定時制:創作の楽しみを一冊に(文芸部)

文芸部は、小説や詩、エッセイなどの創作を楽しむ部活動です。週に1〜2回の活動で、自由な発想を大切にしながら作品づくりに取り組んでいます。

学校祭では、心を込めて作った作品を一冊にまとめた部誌を配布しました。来場者の皆さんに手に取っていただき、たくさんの方に読んでいただけたことに感謝しています。ありがとうございました。

定時制:県南ブロック演劇研究大会出場(演劇部)

10月19日(日)に栃木県高等学校総合文化祭演劇研究大会の県南ブロック大会に出場しました。本校は「スターライト」を上演しました。この脚本は4年前に先輩方が上演したもので、まっすぐで温かい人間模様と美しい照明が見どころの作品です。県大会出場に向けて、役への理解を深めるとともに、舞台装置を工夫するなど、工夫しながら練習に励んできました。

大会当日は、役者のうち3人がインフルエンザなどの体調不良で出演できなくなり、本番直前まで代役を立てたりと対応に追われる中、来られなかった部員の思いとともに、部員全員が自分の役割を越えて挑み、無事上演することができました。残念ながら、目標の結果とはなりませんでしたが、来年度に向けて、部員一人一人が自分の頭で考えながら活動できる部活動になるべく、日々活動しています。

11月15日(土)の出藍祭では、フルキャストで「スターライト」を上演することができました。来年6月の下都賀フェスティバルに出場予定です。

*演劇部では、随時部員(役者・裏方)を募集しています。お持ちしています。

定時制:仲間と力を磨く パソコン部!

本校パソコン部は、部員2名で毎週月曜日と木曜日の週2回活動しています。現在は、Excelを使った操作練習や、全商情報処理検定の問題演習を進めています。

少人数のメリットを活かし、互いに教え合いながら課題に取り組むことで、理解を深めるだけでなく、説明する力や問題解決力も身につけています。短い時間でも集中して学び、資格取得やスキルアップを目標に、これからも練習を続けていきます。

定時制: 男子バスケットボール部 秋季大会の結果について

10月25日(土)、第13回栃木県高等学校定時制通信制秋季大会バスケットボール大会が本校で開催されました。夏の大会につづき、優勝することができました。今年卒業する生徒にとっては最後の大会であり、とてもいい思い出になったかと思います。応援してくださった先生、保護者の皆様、大変ありがとうございました。

【結果】

優勝

1回戦 学悠館―宇都宮 47―44

2回戦 学悠館―宇都宮商業 53―46

定時制:ふれあいキャンプ

令和7(2025)年度栃木県不登校児童生徒支援事業(みかもふれあいキャンプ)が10月29日(水)~31日(金)の3日間、栃木JIMINIE倶楽部 自然の家みかも(栃木市岩舟町)で行われ、本校から8名の生徒が〝高校生ボランティア〟として参加しました。

このふれあいキャンプは、栃木県教育委員会、栃木県市町村教育委員会連合会主催の行事で、不登校の児童生徒を対象として、「三毳(みかも)山周辺の自然を満喫しながら楽しく活動し、心のエネルギーを高める。」、「仲間と励まし合いながら、普段できないことに取り組んだり、少し困難なことを乗り越えたりする体験を通して、自分の個性を再発見する。」、「新しく出会った仲間や高校生、スタッフとのふれあいを通して、人と関わる心地よさを味わう。」という3つのねらいがあります。

1日目。『出会いのつどい』では、小中学生の前に立ち一人ずつ自己紹介をした後、小中学生3~4人と高校生1~2人で活動班を作り顔合わせをしました。その後は、『仲間づくりレク』『館内ウォークラリー』『参加者選択プログラム』と活動していきました。初めはお互い緊張している様子が見られましたが、高校生が積極的に声をかけて話していくうちに小中学生の緊張が解れていくのがわかりました。

~ 出会いのつどい ~

~ 仲間づくりレク ~

~ 館内ウォークラリー ~

~ 食堂でみんなと食事 ~

2日目。午前中は『みかも山写真オリエンテーリング』で、約1時間楽しく会話しながら歩きました。午後は「杉板焼き」、たくさんの工程がありましたが、班で協力して作業を進めていきました。各々色付けして、思い思いの作品に仕上げました。夜は『高校生との交流会』、高校生が司会進行をしていきました。スライドを使った学悠館高校の紹介と簡単なゲームを行った後、フリートークをしました。活発に交流でき、好評に終わりました。

~ オリエンテーリング ~

~ 杉板焼き ~

~ 高校生との交流会 ~

3日目。午前中は『アウトドアクッキング』でカレー作りをしました。もちろん、薪で火をおこしてカレー調理をしたり飯ごう炊飯でご飯を炊いたりしましたが、最終日となれば活動にもかなり慣れ、みんな手際よく作業を進めていました。ごくシンプルなカレーでしたが、とてもとてもおいしかったです。最後は『別れのつどい』です。班で感想を出し合って思いを共有しました。小中学生からたくさんの笑顔が見られ、この活動をとおして達成感を味わうことができたのではないかと思います。

~ アウトドアクッキング ~

~ 別れのつどい ~

主催者の方から、小中学生は高校生との交流をとおして数年後の自分をイメージできるいい機会になったと話がありました。また、高校生の対応も素晴らしかったとお褒めの言葉をいただきました。今回のボランティアの経験は、高校生にとっても多くのことを感じ学ぶいい機会になったと感じます。この経験を自信にして更なる成長につなげてもらいたいです。

定時制:令和7年度第13回秋季卓球大会に参加しました

11月8日(土)に、本校アリーナにて令和7年度第13回秋季卓球大会が開催されました。本校からは、男子個人に2名、女子個人に1名参加しました。

惜しくも入賞を逃しましたが、出場した3人は日頃の練習の成果を十分に発揮し、素晴らしいプレーをしていました。

定時制: 第73回栃木県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会

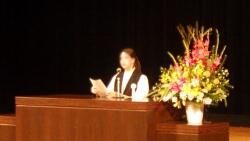

10月18日(土)、栃木県教育会館大ホールにて、第42回栃木県高等学校定時制通信制文化発表会で開催された第73回栃木県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会に本校定時制から3名の生徒が学校代表として生活体験作文を発表しました。この大会で、2年次Ⅰ部のKさんが優秀賞に選ばれました。挫折にしっかり向き合い、さまざまな人との出会いをつうじて困難を乗り越えていくというエピソードを魂をこめて主張する姿は、会場客の心に強く響いたようです。 また、パフォーマンスコーナーでは、本校の歴史研究部が研究成果を発表しました。部員生徒が史跡や博物館、美術館での訪問談を生き生きと語る姿は大変頼もしいものでした。参加生徒にとっては、明日を生きる活力になったことかと思います。自分に自信をもち、目標をもって学校生活を送っていきましょう。

定時制:全国高等学校定時制通信制体育大会報告会・祝勝会、新生徒会役員紹介☆彡

10月8日(水)、定時制生徒会主催による「全国高等学校定時制通信制体育大会」の報告会および祝勝会が開催されました。

報告会では、【ソフトテニス部・柔道部・陸上部・男子バレーボール部・男子バスケットボール部・サッカー部・バドミントン部・剣道部】の各部が登壇し、大会での成果や努力の過程を報告しました。悔しい結果となった部活動もありましたが、全国の舞台で全力を尽くした経験は、今後の成長につながる貴重な一歩となりました。

祝勝会では、三年連続で全国大会団体戦優勝という快挙を成し遂げたソフトテニス部に対し、校長先生と生徒会長から祝辞が贈られました。さらに、ソフトテニス部の代表生徒2名からも、優勝の喜びやこれまでの努力を振り返る言葉が語られ、会場は温かい拍手に包まれました。

また、新生徒会役員の紹介も行われ、新たな学校生活への期待が高まる一日となりました。

今後も、生徒一人ひとりの挑戦と努力を応援し、仲間とともに歩む力を育んでいきます。

定時制:第4回寺子屋みらい報告

「寺子屋みらい」

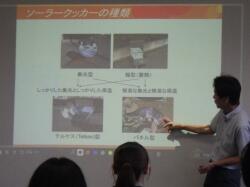

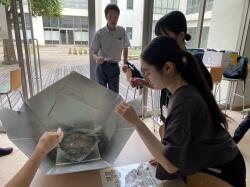

9月13日(土)に第4回寺子屋みらい「防災講座」を実施しました。今回は、足利大学の中條先生と日本赤十字社栃木県支部の鈴木先生を講師としてお迎えしました。あいにくの天気で、ソーラーパネルを利用したソーラークッキングはできませんでしたが、災害への備えについて、災害時だけでなく日常生活でも役に立つ内容を楽しく学び、防災意識が高まり、実践的な防災対応力を高めることができました。

・講話「災害への備え」(日本赤十字社の鈴木先生)

・講話・体験活動「ソーラーパネルを使ったソーラークッキング」(足利大学の中条先生)

定時制:太平山遠足

昨年度に続き今年度も「遠足」が10月9日(木)に開催されました。

太平山の山頂を目指して学校を出発し、道中は絶えず会話で盛り上がり先生と生徒、生徒同士の親睦を深め合いました。

お昼休憩では、山頂の茶屋で「太平山三大名物」の玉子焼きや焼鳥もいただき、ゆっくりと体を休めました。休憩後、太平山神社では参拝する生徒や景色を堪能する生徒もいました。学校に戻った生徒の皆さんは、「楽しかった」「来年も参加したい」「もう一回登りに行きたい」などの声が多く聞こえ遠足を満喫した様子で笑顔が溢れていました。

定時制:後期始業式

本日、定時制:後期始業式が実施されました。また式後には、学習部長、生徒指導部長から、後期のスタートに向けた講話がありました。

後期始業式の校長式辞では、「前期の自分を振り返り、うまくいったことやうまくいかなかったことを整理し、次にどう生かすかを考えてほしい」と呼びかけられました。うまくいくことばかりではないが、他人や環境のせいにせず、自分のこととして受け止める姿勢が大切であると述べられました。また、「継続は気持ちだけでは続かない。時間を決めて取り組むことで習慣にできる」という言葉を紹介し、努力を積み重ねることの重要性を伝えられました。最後に、人間関係の大切さにも触れ、「関わりを避けてしまうと、良い出会いや学びの機会も失ってしまう。多様な人との関わりを通して、自分を成長させてほしい」との言葉で締めくくられました。

〇部長講話

学習部長からは、花巻東高校野球部監督の記事から「高校は滑走路である」を引用し、「高校生活は、これからの長い人生を飛び立つための準備期間」であると話がありました。そのうえで、「目標を立て、現状を知り、ギャップを埋めるための計画を立てることが大切。秋休み中に後期の目標を考えてほしい」と呼びかけがありました。また、テスト期間中の自習室の利用についても触れ、「静かな学習環境を保ち、目的意識を持って活用してほしい」と述べられました。

生徒指導部長からは、「物の取り扱い方」についての注意喚起がありました。物を壊したり汚したりする行為は、時に法的な責任を問われることもあることを説明し、「物を大切にする意識を持って生活してほしい」と話されました。ものを大切にする心は、人や出来事を大切にすることにもつながるという思いが込められたお話でした。

明日から5日間の秋休みに入ります。前期をしっかりと振り返り、後期に向けて新たな気持ちでスタートできるよう、有意義な時間を過ごしてください。

定時制:明日(10/9)の遠足の実施について

遠足参加生徒のみなさんへ

明日の遠足は実施します。しおりを確認しておきましょう。

特に集合時間(9:00)に遅れないように余裕を持って登校して下さい。

定時制:第2・3回寺子屋みらい、インターンシップ・ジョブシャドウイング報告

「寺子屋みらい」

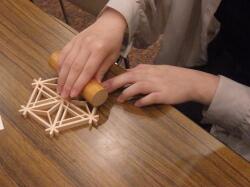

7月23日(水)に第2回寺子屋みらい「体験学習」が実施されました。「うづま焼き(栃木市 うづま焼き工房)」、「組ひも(小山市 間々田ひも店)」、「組子(鹿沼市 木のふるさと伝統工芸館)」のいずれかを選択し、普段体験することのできない伝統工芸に触れてきました。生徒は作品づくりに一生懸命取り組み、充実した時間を過ごしていました。生徒の作品は、今年度の出藍祭で展示いたします。

7月26日(土)に、第3回寺子屋みらい「栃木市の歴史を知ろう」が実施されました。蔵の街ボランティアの方の案内のもと、山車会館や美術館などをめぐり、栃木市の歴史について学んできました。猛暑日のなかでの実施でしたが、生徒はとても興味深く施設内を見学し、ボランティアの方の説明を聞いていました。

「インターンシップ・ジョブシャドウイング」

7月23日(水)から7月31日(木)の期間、希望生徒を対象としたインターンシップ(職場体験)とジョブシャドウイング(職場見学)が実施されました。普段、お客様・利用者として関わっている現場で実際にどのような仕事が行われているかを体験・見学する貴重な機会となりました。

【体験の様子】

第2回寺子屋みらい

左から【うづま焼き】、【組ひも】、【組子】の体験風景

第3回寺子屋みらい

インターンシップ・ジョブシャドウイング

左から【栃木市栃木図書館】、【栃木グランドホテル】、【自治医大】の実施風景

参加生徒の声

第2回寺子屋みらい「体験学習」

・【うづま焼き】1からモノを作る楽しさに気づきました。今はなんでも完成された状態の買え、モノ作りなどほとんどしたことがなかったので、楽しむことができました。

第3回寺子屋みらい「栃木市の歴史を知ろう」

・歴史と各都市、文化人は深くつながりがあることに気づきました。まだまだ知らないことが多いと思いました。

インターンシップ

・【自治医大】臨床検査技師には必要とされる知識量が多く、常に学び続けることが必要だと改めて実感しました。将来に向けてよく考え、努力していきたいと思います。

今後の進路行事ですが、寺子屋みらいはもちろん、就職希望生徒(2年次・3年次4修)向けにコース・EXPO(就職説明会)、進学希望生徒向けに模擬試験が実施されます。生徒の皆さんは、是非参加してください。また、進路で悩んだり迷ったりしたことがあれば、進路指導主事・キャリアカウンセラーに相談しに来てください。

定時制:定時制生徒会 認証式を行いました

8月28日(木)に定時制の新生徒会役員の認証式が校長室にて行われました。役員一人ひとり、校長先生から認証書をいただきました。校長先生のことばでは「自分と違う考えの人とも積極的に話し合おう」という多様性を大切にする本校ならではのお話もありました。

新役員は、「こんなことをしたい!」「もっと学校をよくしたい!」と期待と意欲にあふれるメンバーばかりです。ぜひ、生徒のみなさんは日ごろ思っていることを役員に伝えてみてください。役員を中心に、生徒全員でより素敵な学校にしていきましょう。

定時制:性教育講演会について(1年次)

7月4日(金)4限と7月11日(金)9限に、1年次を対象とした性教育講演会が実施されました。講師に「マザーズはうす」助産師の天谷一美先生をお招きして「性と生を大切にしよう」というテーマで、妊娠・出産、性感染症、人工妊娠中絶、生命尊重等、様々な内容を分かりやすくお話ししていただきました。

生徒からは「性に関する知識が深まった」「責任をもって行動することが大切だと思った」「自分の人生や将来をしっかり考えようと思った」等、様々な感想があげられました。自分と相手を大切にすることや、自分らしく生きることについて、生徒自身があらためて考える機会となりました。

定時制:校内生活体験発表会

7月2日(水)にⅡ部とⅢ部、7月9日(水)にⅠ部の校内生活体験発表会が開催されました。

代表となった12名の生徒は、自身の経験や将来の夢など、自分の思いや考えを自分の言葉で語ってくれました。聴衆生徒も真剣な様子で話を聞いていました。

校内発表終了後の振り返りでは「みんな何かの目標を持って学校生活を送っているから自分も頑張りたい」「自分と向き合い努力することが大切だ」などの感想が見られ、参加した生徒はこれからの自分の生活を考える機会になったようです。

各部の代表に選ばれた生徒は、10月18日(土)に栃木県教育会館(大ホール)で行われる定通文化発表会に本校代表として出場する予定です。

Ⅰ部の様子

Ⅱ部の様子

Ⅲ部の様子

講評の様子

定時制:全国高等学校定時制通信制体育大会壮行会

7月4日(金)賞状伝達式終了後、本校会議室にて、全国大会の壮行会が実施されました。

今年度全国大会へ出場する部活は、ソフトテニス部・剣道部・バドミントン部・陸上競技部・男子バレーボール部・サッカー部・男子バスケットボール部・柔道部です。

日向野校長先生と生徒会長の激励の挨拶の後、PTAと生徒会より激励金が贈呈されました。

各部活動の代表生徒は、全国大会に向けての抱負や意気込みを述べていました。

全国大会は、関東・中部地方の会場で今月末から開催されます。応援よろしくお願いします。

定時制:第1回寺子屋みらい「焼菓子作り」

6月21日(土)、第1回寺子屋みらいが本校の調理教室で実施されました。今回は、晃陽看護栄養専門学校から講師をお招きして、焼菓子の作り方のご指導をいただきました。前半は講師の方から生地の混ぜ方や盛り付け方法などの作り方を教わり、後半は生徒たちがグループに分かれて、焼菓子づくりに挑戦しました。生徒たちは、作るのに苦戦しているようでしたが、それぞれ個性あふれる文字や模様をモチーフにした焼菓子を作っていました。できあがった焼き菓子はどれも見栄えがよく、できたてをその場でほおばる生徒もいました。生徒にとっては、調理は難しい分、ゼロからモノを作り完成させたことで調理の魅力を実感できたことかと思います。講師・実習生のみなさま、丁寧なご指導ありがとうございました。

定時制:生徒会役員選挙 立会演説会と投票

6月25日(水)4・9時限目に各部(Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部)のリーダーとサブリーダーを選ぶ生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。選挙管理委員が司会を務め、とてもスムーズに進行していました。

Ⅰ部のリーダーは3名、サブリーダーは3名の立候補、Ⅱ部のリーダーは2名、サブリーダーは2名の立候補、Ⅲ部のリーダーは2名、サブリーダーは3名の立候補がありました。各立候補者・応援演説者は、緊張しながらも自分の思いをしっかりと伝えることができました。暑い中でしたが、生徒たちも演説を真剣に聴いていました。

選挙では、部ごとにリーダーとサブリーダーが1名ずつ選出されることになります。選挙結果は6月27日(金)に公表されました。

【4限 Ⅰ部 アリーナ】

【4限 Ⅱ部 トレーニングルーム】

【9限 Ⅲ部 アリーナ】

定時制:本日より求人票受付を開始しました【進路指導部より】

本日より、令和7年度卒業予定生徒に向けた求人票の受付を開始いたしました。

毎年多くの企業の皆様にご来校いただき、生徒たちの進路実現に向けた力強いご支援を賜っておりますこと、心より感謝申し上げます。

本年度も、多くの企業の皆様との出会いを楽しみにしております。ご来校された際は、直接本棟2階、進路室までお越しください。

どうぞ本校生への温かいご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

①受付案内板(エントランス) ②階段にて2階へお進みください ③立て看板に沿ってお進みください

④角部屋が進路室となります

定時制: 図書館特別講座「探究のススメ」第1回が行われました。

6月17日(火)8限の時間に、図書館特別講座「探究のススメ」シリーズ第1回が本校図書館にて実施されました。

地歴公民科教諭による「探究のススメ」は毎年大好評の人気講座。今回のテーマは、「図書館特別講座的進路研究~我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか~」でした。

毎回恒例の長いサブタイトル、今回は珍しく歌詞の引用ではありません。芸術家・ゴーギャンから借りた、まさに思索の扉を開くようなタイトル。

今回で記念すべき10回を迎えた「探究のススメ」。講師の先生の情熱的な語りと、それを聴く総勢38名の参加者の熱気で、図書室は大盛り上がりでした。

以下、参加した生徒たちの声を紹介します。

・昔の時代に生きていた人はどこか現代人より情熱的なところがあったのではないかと今回の講座から感じました。ゴッホの人生を学んだことで、夢をつくってそれに向かって生きることは素晴らしいことだと思いました。

・絵を好きで、何かに必死になることがテーマだった。ゴッホが画家になること、アンネがジャーナリストになる夢を持ち生きること、夢を持ち生きることは大事だと思った。

・ゴッホの人生に真摯に向き合う、その情熱的な話し方に吸い込まれてしまい聞き入ってしまいました。とても素晴らしい講座をありがとうございます!

・ゴッホの絵ではなく手紙からゴッホの生き様を見ることができてとても楽しかったです。

・芸術家であるゴッホのことを、絵画による先入観等なしにして分析する内容が他にはなく、とても有意義な時間を過ごすことができました。内容だけでなく、先生の熱意あるトークや分かりやすいpowerpointなど、細かな部分でも満足することができました。是非また行きたいです。

ゴッホの生き様や、先生の情熱あふれるトーク、そして探究の姿勢に触れた生徒たちは、これからの人生におけるヒントを得たことでしょう。

次回の講座もお楽しみに。

定時制:インターンシップ事前企業説明会開催!!

本校では、来年度より2年次生全員を対象としたインターンシップの実施に向けて準備を進めているところです。その第一歩として、6月11日(水)、本校にてインターンシップ受け入れを検討していただいている企業25社をお招きし、説明会を開催しました。

当日は、インターンシップの趣旨や今後のスケジュール、本校の生徒の状況などについて学校側から説明を行いました。企業の方々は熱心に耳を傾けてくださり、質疑応答の時間には「本校の生徒の特徴」「職業観の育成に向けた取り組み」などについて、多くのご質問をいただき、生徒への関心の高さがうかがえました。

本校としても、地域と連携しながら、生徒が社会と直接つながる経験を通して、将来の進路選択や職業観の形成に役立てていけるよう、今後も準備を進めてまいります。

定時制:今年度最初の中間試験が始まりました!

定時制課程では、今週より今年度初めての中間試験を実施しています。新年度が始まって約2か月、生徒たちは日々の学習の成果を発揮しようと、真剣な表情で問題に取り組んでいます。

中間試験は、自分の理解度を確認し、今後の学習に活かす大切な機会です。これをきっかけに、さらに意欲的に学びに向かってくれることを期待しています。

定時制:教育実習終了。K先生、S先生、M先生。

6月6日をもって3週間にわたって実施された教育実習が終了しました。実習のまとめでもある研究授業も立派に終え、多くの先生からお褒めの言葉を頂いた研究授業でした。3週間という短い期間でしたが、生徒とふれ合い多くのことを学んだことと思います。この教育実習が、将来に意味のある大切な出来事になってくれればと思います。3週間ご苦労様でした。大学に戻ってまた学業を頑張ってください。

チーム学悠館はK先生、S先生、M先生の今後のご活躍を期待しています。

定時制:避難訓練を実施しました。

5月21日(水)、Ⅰ、Ⅱ部は4限、Ⅲ部は9限の時間に避難訓練を実施しました。

訓練は、地震発生直後に被服室から火災が発生した想定で行いました。生徒たちは、放送に耳を傾け、教員の指示に従い、真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

今回の訓練を通して、生徒だけでなく教職員もより一層防火・防災に対する意識を高めることができました。

定時制:〝教育実習〟がスタートしました!

本日から〝教育実習〟がスタートしました。実習に取り組んでいるのは、学悠館高校卒業生のKさん、Sさん、Mさんの3人です。担当教科は、理科、外国語、地歴公民。本日から3週間にわたり教育実習を実施します。

“チーム学悠館”の教職員は、実り多い実習となるように丁寧にサポートしていきます。

定時制:生徒総会が開催されました

5月14日(水)、アリーナにて生徒総会が開催されました。4時限目にⅠ部(午前)とⅡ部(午後)、9時限目にはⅢ部(夜間)の生徒の皆さんが集まりました。

山田教頭(4限)、大貫教頭(9限)と生徒会長のあいさつの後、議長団が選出されました。その後、各議案について審議が行われました。

今年度も、生徒会執行部の皆さんが生徒総会に向けて万全の準備を心がけたことで、滞りなく議事を進行することができました。生徒会執行部の皆さん、議長団の皆さん、参加した生徒の皆さん、お疲れさまでした。

【Ⅰ・Ⅱ部】

【Ⅲ部】

定時制:体育祭が開催されました

5月9日(金)、定時制の体育祭が開催されました。午前中はⅠ部、午後はⅡ部、夜間にⅢ部の体育祭がそれぞれ開催され、有意義な時間を過ごすことができました。

競技種目はドッヂビー、卓球、バドミントン(Ⅲ部のみ)、クラス対抗の大縄跳び。生徒の皆さんはそれぞれ希望する種目に参加し、真剣に取り組んでいました。

体育祭を通してクラスメイト同士協力し合い、喜びや充実感を分かち合うことで互いの絆がより深まりました。

【Ⅰ部の様子】

【Ⅱ部の様子】

【Ⅲ部の様子】

定時制:対面式が行われました

4月10日(木)、アリーナ(体育館2階)にて生徒会主催の対面式が開催されました。

生徒会長からは「自分のペースで学校生活を送ることができる、困ったときには友人や先輩、先生に頼ることができる。それこそが、学悠館の強みだと、私は思います。在校生一同も親身になって皆さんをサポートしていきます。」と頼もしい声かけがありました。また、「何かわからないことがあれば、私や他の在校生に気軽に聞いてください。」と優しく新入生に語りかけました。

新入生代表の生徒は「この日を迎えられたことに感謝の気持ちを忘れず、勉学や学校行事、部活動で先生方、先輩方、そしてともに入学した友人とともに、積極的に多くのことを学び、吸収し、将来の目標実現のために精一杯努力したいと思っています。」と決意表明をしました。

定時制:前期始業式が執り行われました。

4月10日(木)、午後1時30分からアリーナ(体育館2階)にて定時制課程の前期始業式が執り行われました。始業式には、定時制課程のⅠ部からⅢ部までの全生徒が一堂に会しました。

日向野晃校長先生のあいさつに、生徒の元気がいいあいさつがアリーナに響きました。式辞では、「自分なりに、自分の言葉で自分の思いを表現することを、一年間通して取り組んでもらいたい。」という話があり、生徒は皆真剣に耳を傾けていました。

式の最後には、校歌「君にエールを」を斉唱、アリーナ全体に生徒の歌声が響き渡りました。

定時制: コースエキスポ に参加してきました!

3月14日(金)にマルワアリーナを会場に行われた、コースエキスポに参加してきました。2年次生と3年次4修生の就職希望者を中心に45名の生徒が参加しました。

コースエキスポ とは、両毛印刷(株)が主催する、体験型の合同企業説明会です。就職希望者の企業研究を深め、今後の就職活動の活性化につなげる目的があります。

今回は、昨年度までの3校(栃農高、栃工高、栃商高)に加え、本校も新たに参加しました。

会場には70近くの企業があり、非常に活気ある中行われました。初めに、名刺交換の仕方を学び、実際に企業の方と交換をしました。生徒たちは興味関心のある企業の説明を聞いたり、実際に作業を体験したりしていました。

今回の説明会を通して、生徒も教員も地元の企業について深く知ることができました。これから始まる就職活動にしっかりと繋げていきたいと思います!

定時制:令和7年度 公開講座受講案内について

令和7年度 公開講座受講案内を掲載いたしました。今回より、オンラインでの応募となりました。下記のQRコードよりお申し込みください。応募締め切りは、3月7日(金)までです。

定時制:第5回寺子屋みらい「臨床美術(クリニカルアート)に挑戦しよう!」

1月25日(土)10時より、本校美術室にて、第5回寺子屋みらい「臨床美術(クリニカルアート)に挑戦しよう!」が開催されました。

今回の講師は、國學院大學栃木短期大学の後藤聡子先生です。後藤先生は、“アートを介して生きる力を培う活動”や“アートを通じた心の支援”に取り組んでいらっしゃいます。

講義では臨床美術(クリニカルアート)についてお話しいただきました。作品制作では、まず「怒り」と「平安」をテーマにそれぞれの感情を直線や曲線で表現しました。過去の自分の心と向き合った後、ジャズを聴きながら現在の自分の心を向き合いながら作品制作に取り組みました。最後に全員の作品を発表しました。後藤先生からとても温かいコメントをいただきました。今回制作した作品はエントランスに掲示予定です。

今年度最後の「寺子屋みらい」が無事に終了しました。ご協力いただいた講師の先生方、そして参加してくださった生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

参加者の声:

「自分の感情と向き合う良い機会だった」

「気持ちを形にするという新鮮な体験ができた」

「最初は、作品を作ることに抵抗があったが、いざ、やってみるととても楽しく、奥深いことに気づいた」

「一人一人の個性が出ていて、様々な雰囲気の作品を見ることができた」

定時制:職業人講演会が開かれました

令和7年1月17日(金)、「総合的な探究の時間」に職業人講演会が開催されました。

Ⅰ・Ⅱ部は株式会社ダイニチ総合プランニングから代表取締社長吉田恭平様を、Ⅲ部は株式会社開倫塾より代表取締役社長林明夫様をお迎えし、それぞれ御講話をいただきました。生徒たちは講師の先生方の御講話を通じて、職業や進路の選び方や仕事は何のためにするのか誰のためにするのかなど将来に役立つ話を聞き就職や進学についての理解が深まった様子でした。

定時制:“国際理解教育講話”

1月22日(水)、独立行政法人国際協力機構筑波センター(JICA筑波)から大貫文先生をお招きして国際理解教育講話が行われました。

「栃木市から世界に視野を~インドカレー屋から見える在日外国人と私たちのつながり~」

のタイトルのもと講話をしていただきました。

大貫先生はJICA海外協力隊としてネパールに2年間派遣されコミュニティ開発隊員として活動なさいました。栃木市にはインドカレー屋が多く、生徒たちにとっても身近なものであり、生徒たちは映し出される写真や大貫先生の現地での経験談に興味をもちながら話を聞いている様子でした。

定時制:大学入学共通テスト激励会が行われました

1月18日(土)、19(日)に行われます「大学入学共通テスト」を受験する生徒に向けての激励会が、前日(17日)に行われました。

校長、主幹教諭、年次主任より激励の言葉をいただきました。出席した生徒たちは皆、3人の先生からの激励の言葉を頷きながら真剣に聞いていました。

最後に、進路指導主事から諸注意等の連絡がありました。“これまで大学入学共通テストに臨んだ卒業生たちから受験生へのアドバイス”も伝えられ、最初は緊張していた生徒たちの表情が徐々にやる気に満ちた表情に変わり、試験に向けての気合が伝わってきました。

共通テストで、これまで3年間(または4年間)がんばってきた成果が出せるよう、生徒たちの健闘を祈ります。

校長より

主幹教諭より

年次主任より

定時制:みかもふれあいキャンプ

令和6(2024)年度不登校児童生徒支援事業(みかもふれあいキャンプ)が10月28日(月)~30日(水)の3日間、栃木JIMINIE倶楽部 自然の家みかも(栃木市岩舟町)で行われ、本校から8名の生徒が高校生ボランティアとして参加しました。

このふれあいキャンプは、栃木県教育委員会、栃木県市町村教育委員会連合会主催の行事で、不登校の児童生徒を対象として、「三毳(みかも)山周辺の自然を満喫しながら楽しく活動し、心のエネルギーを高める。」、「仲間と励まし合いながら、普段できないことに取り組んだり、少し困難なことを乗り越えたりする体験を通して、自分の個性を再発見する。」、「新しく出会った仲間や高校生、スタッフとのふれあいを通して、人と関わる心地よさを味わう。」という3つのねらいがあります。

初日は、“出会いの集い”を行い、昼食をはさんでから、“仲間づくりレクリエーション”と“館内ウォークラリー”が行われました。活動班をつくり本校生がリーダーとなって活動していきました。最初は緊張している様子が見られましたが、次第に打ち解けて楽しい雰囲気で活動していました。

夜は夕食後に、参加者選択プログラムとして、班ごとに活動内容を話し合いで決めました。高校生の皆さんは、小中学生がそれぞれやりたいことを上手にまとめていました。

2日目は“みかも山公園ハイキング”が行われました。ネイチャービンゴを班ごとにクリアしながら、楽しくハイキングができました。午後は、“杉板焼き”の制作をしました。杉板をファイヤースターターで火を点けて焼いた後、磨いて飾り付けをしました。班のみんなのサインを杉板焼きに書いてもらったり、紹介しあったりしていました。

この日の夜は、“高校生との交流会”が開かれ、前半はプレゼン資料を用いて本校の紹介をし、質問コーナーで小中学生の質問に答えました。前半はゲームで盛り上がり、最後は班ごとに集まり様々なことを語り合いました。

最終日は“野外炊事”を行いました。カレー班とごはん班に分かれ、小中学生と協力しながら野菜を切ったり火を起こしたりしました。

“別れの集い”では、班ごとに感想を発表し、別れを惜しみながら解散をしました。

天気にも恵まれ、無事に3日間を終えることができました。本校生の活動ぶりはたいへん素晴らしいものでした。参加した生徒には、この経験を通して感じたこと、学んだことを、今後の学校生活に活かしてほしいと思います。

定時制:赤い羽根共同募金を実施しました。

12月25日(水)の各LHRにて、【赤い羽根共同募金】を実施しました。

積極的な参加のおかげで合計11,886円、寄付することができました。

募金は、栃木県内の民間福祉施設や福祉団体の援助、地域の社会福祉事業推進のために活用されます。必要な方々に届きますように!

定時制)サッカー部/今季リーグ戦 初勝利!

12月26日(木)、高円宮杯TFA U-18サッカー第20回ユースリーグ2024 栃木4部リーグd の試合で学悠館高校のサッカー部が壬生高校を4-3で破り、今季リーグ戦で初勝利を飾りました。

定時制:〝年金セミナー〟

11月29日(金)の4限、9限に卒業予定生を対象に「知っておきたい年金のはなし」というテーマで〝年金セミナー〟が開催され、ⅠⅡ部生徒は、本校アリーナで、Ⅲ部生徒は、本校視聴覚教室で受講しました。

今回は、日本年金機構栃木年金事務所から講師の方々をお迎えしました。お忙しいところ来校くださり、ありがとうございました。

公的年金制度について、スライドや、配付資料を用いてわかりやすくご説明いただきました。

老齢年金、障害年金、遺族年金など、〝年金〟に関するキーワードが次々と取り上げられていきました。また、年金の支払いの免除や猶予についても、詳しくお話いただきました。生徒の皆さんは、「学生納付特例制度(ガクトク)」の手続きについて、特にしっかりと確認している様子でした。

【Ⅰ・Ⅱ部】

【Ⅲ部】

<参加生徒の感想>

・年金の仕組みや年金の種類について良く学ぶことができました。

・保険料を納めることが国民の義務であること、世代間の支え合いで年金制度が成り立っていることに気が付きました。社会に出たらしっかりと保険料を払っていきたいと思います。

・今まで年金は老後に給付されるものだと思っていましたが、公的年金制度に加入し保険料を納めないと受け取れないと知り、しっかり納めようと思いました。

定時制:〝労働講座〟で社会に出てから必要な知識を学びました

11月22日(金)の4限、9限に卒業予定生を対象に〝労働講座〟が開催され、ⅠⅡ部生徒は、本校アリーナで、Ⅲ部生徒は、本校視聴覚教室で受講しました。

今回は、㈱TMC経営支援センターから講師の方々をお迎えしました。お忙しいところ来校くださり、ありがとうございました。

生徒たちは講師の先生から出された「労働法クイズ」にトライしながら、集中して耳を傾けていました。実際の労働現場でありがちな身近なテーマが話題とあって、講座の終了するまで真剣な表情で取り組んでいました。

来年の4月から新入社員として働き出す生徒、数年後に職業人になる生徒にとって、とても役立つ内容でした。また、学悠館高校の卒業年次生のうち、半数以上がアルバイトとして働いていることから、今日学んだことをすぐに活用することができるかもしれません。

【Ⅰ・Ⅱ部】

【Ⅲ部】

<参加生徒の感想>

・有給休暇は理由を言う必要がないこと、仕事中のケガは自分で負担する必要がないことは知りませんでした。勉強になりました。

・採用内定したら、その会社の業績が悪くなったからと言って取り消されることがないとわかり安心しました。

定時制:〝4年制大学進学希望者対象履修指導〟 実施

11月21日(木)、学悠館高校の視聴覚室で〝4年制大学進学希望者対象履修指導〟が実施されました。この履修指導は、定時制2,3年次の4年制大学進学希望者、看護系学校進学希望者を対象に実施し、計9名が参加しました。

はじめに各自目指す志望校、志望学部系統を確認し、履修の注意点や時間割の組み方の工夫などの説明を受けました。その後、入試の受験科目に合わせてすでに修得済の科目の確認、来年度履修すべき科目の確認を行いました。進路部の教員や教科担当教員、担任に必要な科目を質問したり、科目配置表を見ながら実際に時間割を組んでみたりなど、生徒一人ひとりが自身の将来に向けて、実感をもって活動する様子が見られました。

定時制: 第4回寺子屋みらい(進路部主催)報告

10月26日(土)、学校法人晃陽学園 つくば栄養医療調理製菓専門学校から庄田美保先生をお迎えし、進路部主催の第4回寺子屋みらいが開催されました。第4回目では、『和菓子について知ろう!』と題し、和菓子の歴史を学び実際に和菓子(練り切り)を作成しました。

『和菓子について知ろう!』の講義では、カステラ、どら焼き、金平糖、葛切りなど様々な和菓子の由来や歴史を紹介して頂きました。

次に、先生の実演です。「上生菓子」と呼ばれる「練り切り」は季節ごとの美しいモチーフを形作ることで、目でも楽しめる和菓子です。布巾と三角棒で作りだされる先生の練り切りは、とても美しく食べるのがもったいないくらいのものでした。

その後、生徒が実際に作れるように丁寧に「初紅葉」と「秋桜」の作り方を説明して頂きました。先生の作り方を参考に生徒の練り切り作成開始です。手先の器用さが現れるお菓子なので、餡がはみ出さないようにしたり、三角棒で花びらを作ったりと、生徒はとても苦労していました。先生が各テーブルを回って、優しく丁寧に教えて頂いたのでなんとか形になりました。

初めて作った練り切りは各自透明容器に入れて持ち帰りました。家族の評判はどうだったでしょうか?

和菓子製造一級技能士でもあり、有名和菓子店での勤務経験や都内の専門学校・短期大学での豊富な指導経験のある先生のお話はとても貴重なもので、進路の参考にもなり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

定時制:図書館特別講座「手まりの小宇宙」が行われました。

10月25日(金)と29日(火)の8限、本校の旧職員としてお世話になった山形里枝先生(栄養士)をスペシャル講師にお招きして、図書館特別講座「手まりの小宇宙」が行われました。

本校特別支援教育支援員の一川路子先生もサポーターとしてご指導くださり、おふたりの手厚いご指導のもと、希望した生徒たちは初めての手まりづくりにチャレンジしました。

今回取り組んだのは、「あめ玉」と「菊」。それぞれ挑戦する刺し方と糸を選び、手まりの土台を地球に見立てて、まずは赤道を通して北半球から刺し進めていきます。

どの生徒も真剣に針と糸と向き合い、自分だけの手まり制作に夢中になっていました。

参加者たちからは、「初めての経験で、楽しかった!」「不器用だけどやってみたらおもしろかった。」「慣れてくると針が止まらなくて、黙々とやってしまいました。ハマりそうです」といった声が聞こえました。ものづくりが好きな人にはもちろん、そうでない人にとっても新たな趣味を見つけるよい機会となったようです。

図書室には、現在も山形先生による珠玉の手まり作品が多数展示されているので、来室した際はぜひご覧ください。

今後も図書室では様々なワークショップや特別講座を企画しています。ぜひぜひ、図書館に足をお運びください。

定時制:防災講座(JRC部主催)報告

10月26日(土)、日本赤十字社栃木県支部から3名の講師をお迎えし、JRC部主催の防災講座が開催されました。本講座では、赤十字防災セミナーと救急法講習を受講しました。

前半の防災セミナーでは、新プログラムの「ひなんじょたいけん」を受講し、「避難者目線での避難所運営の課題等」を考えました。「寝ていたら食事が来た」は過去の話、偶然居合わせた避難者同士が避難所を運営しなくてはならないこと、高齢者・妊産婦・乳幼児・障がい者・外国人など配慮が必要な人たちも多く避難してくる中で様々な課題に対して早急な対応を迫られるということを実感しました。

後半の救急法講習では、一次救命処置や三角巾による応急手当を学びました。一次救命処置では、反応・呼吸の確認、胸骨圧迫と人工呼吸、AEDによる心肺蘇生までの流れを実践しました。三角巾による応急手当では、三角巾をテーブル等に置かずにたたみ、怪我をした部位を手当するまでの流れを実践しました。

講座では、いざというときに動けるようにするための実践的な内容を楽しく学ぶことができ、防災・減災を考える良い機会となりました。日本赤十字社栃木県支部の小松崎様、小泉様、須藤様、ありがとうございました。

定時制:演劇部~県南ブロック大会出場~

演劇部は、10月23日(水)~24日(木)に栃木市大平文化会館で開催された、県南ブロック演劇研究大会に参加しました。

今回の上演作品は、学悠館高校演劇部作「関羽がゆく!」でした。

作品を貫くテーマを大切にし、学悠館を舞台にした等身大の劇です。

同作品は、今年度の出藍祭でも上演する予定です。

定時制:太平山遠足

コロナ禍が明け、6年ぶりの開催となる「遠足」が10月10日(木)に開催されました。

太平山の山頂を目指して学校を出発し、道中は絶えず会話で盛り上がり先生と生徒、生徒同士の親睦を深め合いました。

お昼休憩では、山頂の茶屋で「太平山三大名物」の玉子焼きや焼鳥もいただき、ゆっくりと体を休めました。休憩後、大平山神社では参拝する生徒も見られました。体調不良や怪我人も出ず、無事学校に到着しました。学校に戻った生徒の皆さんは、遠足を満喫した様子で笑顔が溢れていました。

定時制:明日(10/10)の遠足の実施について

明日の遠足は実施します。しおりを確認しておきましょう。

特に集合時間(9:00)に遅れないように余裕を持って登校して下さい。