文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

生産機械科1年 旋盤実習

生産機械科工業技術基礎紹介

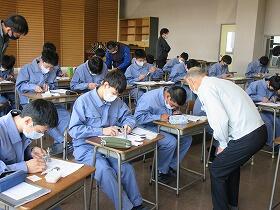

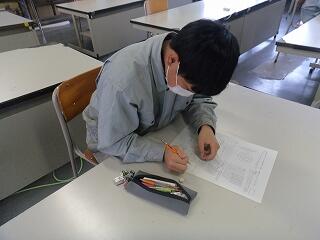

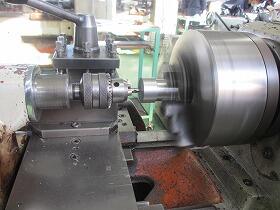

本日4/30(金)は生産機械科1年生で初めての工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤作業」1週目の様子をご紹介します。

自分の体よりも大きい機械を操作するため、安全に十分留意した作業を心がける必要が有ります。なかでも旋盤は材料を回転させて刃物で削っていくため、生徒は説明を真剣に聞いていました。

本日使用したテキスト

各部の名称や操作説明を聞く様子

実際に触ってみて動作を確認する様子

ハンドルの取り扱いの練習をする様子

実際に機械を触ってみて、生徒からは「楽しかった」との声が聞こえてきました。これから工業技術基礎が進むにつれて楽しくなる一方で危険を伴う作業も増えてくるので、ケガが無いよう注意して取り組んでほしいと思います。

次回は5/7(金)生産機械科1年生の工業技術基礎をご紹介いたします。

機械科2年 キャリア教育講演 自動車整備

4月30日(火)4,5限目に、キャリア教育講演会を実施しました。

今回は埼玉自動車大学校から講師を招き、2グループに分かれて実施しました。

4限目:自動車業界の将来に関する講義(CASE等)

5限目:自動車整備士の実技(タイヤ交換等)

①OBのあいさつ

②自動車に関する講義

③自動車整備の実技

本校卒業生で、現在在学中の猪又さんが、特別講師として来校してくれました。

機械科2年の皆さんは、将来のキャリア選択に役立てて下さい。

生産機械科2年 制御実習 3週目

生産機械科2年実習紹介!!

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

今回は「制御実習」の3週目についてご紹介いたします。

前期としての実習はこれで1テーマが終了になります。

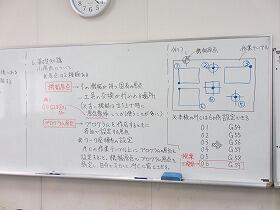

3週目の制御実習ではPLCの基本命令を組み合わせた、回路の応用についてです。

インターロック回路を学習し、タイマ回路を活用したフリッカ回路を学習しました。

インターロック回路

クイズ番組の早押しボタンのような、

1つが動作していると他のものが動作しないようにする回路です。

フリッカ回路(タイマサイクル)

タイマ命令を組合せてランプの点灯する時間と消灯する時間を設定することで

ランプを点滅させることができる回路です。

フリッカ回路(タイマサイクル)の動作

次回は4月30日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 自動制御実習

本日4/26(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」3週目の様子をご紹介します。

今回は、前回実習で行ったサイクル動作(工程回路)という「決められた順序で動作を行うための回路」の復習から入りました。

その後、

「非常停止」非常停止ボタンが押されたら作動が停止する回路

「スタート条件(AND回路)」:決まった位置でリミットスイッチが押されていないとスタートボタンを押しても作動しない回路

「動作中のランプ点灯」:そのままの意味で、回路が動作している間は表示ランプが点灯している回路

以上3つを新たに勉強し、先週の復習で作成したラダープログラムに順に追加していきました。

非常停止と動作ランプの確認

次回は4/27(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

生産機械科1年 ものづくりマイスター測定技術講習

生産機械科1年 測定技術講習

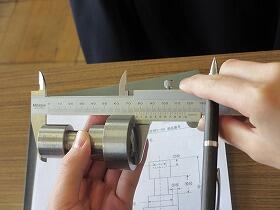

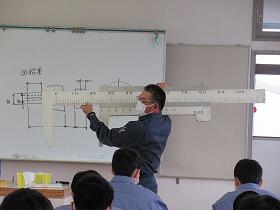

本日は工業技術基礎の時間を使用して、県技能振興センターのものづくりマイスターを講師に招き、ノギス・マイクロメーターの測定法や取り扱い方を丁寧に教えていただきました。

1限目 講話「測定に関する基礎知識」

2限目 実技「ノギスの構造と使用方法、測定実習」

3限目 実技「マイクロメータの構造と使用方法、測定実習」

1限目の講話の様子

ノギス測定実習の様子

マイクロメータ測定実習の様子

マイクロメータ説明の様子

測定はもの作りの基礎であり、測定が正確に素早く行われないと良いもの作りができないということを教わりました。生徒はもの作りのスタートラインに立ちました。これから3年間の実習を通してもの作りの楽しさ・難しさを学んでいきます。

機械科1年 ものづくりマイスター測定技術講習

4/21(水)工業技術基礎の授業で、ものづくりの基礎である「測定」について実技講習を行いました。県技能振興センターのものづくりマイスターを講師に招き、ノギス・マイクロメーターの測定法や取り扱い方を丁寧に教えていただきました。

①限目 講話「測定に関する基礎知識」

②限目 実技「ノギスの構造と使用方法、測定実習」

③限目 実技「マイクロメータの構造と使用方法、測定実習」

今回の講習で学んだことをしっかりと身に付けて、今後の機械実習で活用してほしいと思います。

生産機械科3年 自動制御実習

本日は生産機械科3年において実習が行われました。今回は「自動制御実習」の2週目についてご紹介いたします。

実習の前半では前回までに学習した、PLCによる制御実習装置の制御について復習を行いました。後半にかけては、今回のメインとなるアクチュエータ(コンベア)の動作について学習しました。制御内容は以下の通りです。

①ボタンを押すと、コンベアが右から左へ動作する

②左端で2秒間停止する

③コンベアが左から右へ移動する

④右端で停止する

コンベアの動作

次回は4月20日(火)に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科1年 工業技術基礎オリエンテーション

工業技術基礎オリエンテーション

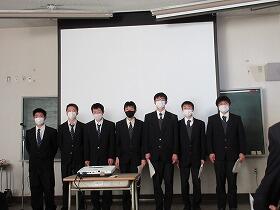

本日は生産機械科1年生の工業技術基礎オリエンテーションが行われました。1年生にとって初めての実習となる今日は、実習を行う上で注意すべきこと、安全作業の重要性、レポートの書き方などについて学習しました。

【オリエンテーション内容】

・科長講話

・実習担当教員紹介

・用具、服装の確認・指導

・工業技術基礎についての説明

・安全作業についての説明

・レポートの書き方についての説明

・ノギスの基礎的知識と使用方法について

(読み方の練習、ワークを用いた計測の練習)

説明を受ける様子

説明が終わると、1人1台ノギスが配られ、実際の取り扱いやメモリの読み方を練習しました。覚えが早く、プリントが終わると身の回りの物の大きさを測定する様子も見受けられました。

ノギスの練習を行う様子

次回からは4班・各テーマに分かれて実習を行っていきます。

次回は4月19日(月)に生産機械科3年の実習についてご紹介いたします。

工業技術基礎 電子科1年生

令和3年度工業技術基礎実習 本日より始まる

~電子科1年生 オリエンテーション ~

本日より電子科1年生の工業技術基礎実習が始まりました。第1日目は、オリエンテー

ションとして、安全教育や実習室の使い方、報告書の提出方法など担当教員および科長

より話がありました。

今後、実習では、感染対策用の手袋(静電気防止)着用での実習となります。

初めての実習でもあり緊張しながらも真剣に話を聞いていました

機械科1年 工業技術基礎実習

機械科1年生の工業技術基礎実習 第1回を行いました。

日程

①工業技術基礎実習を行う注意事項。

②安全教育

③測定の基礎(ノギスの使い方)

実習の様子

初めて実習着に腕を通し、実習の基礎となる測定器具(ノギス)に触れました。

次回は技能士協会よりマイスターを招聘し測定について更に深く学びます。

生産機械科2年 制御実習 1週目

生産機械科2年実習紹介!!

本日は生産機械科2年において実習が行われました。

2年生の実習は4テーマを前半3週づつ、後半4週づつの計7週でローテーションしながら行います。

今回は「制御実習」の1週目についてご紹介いたします。

制御実習では、昨日ご紹介しました3年生の「自動制御実習」でのノートパソコンを用いたPLC制御を学ぶ前に、プロコンと呼ばれる機械でニーモニックと呼ばれるプログラム入力を学習します。

配線の様子

ノートパソコンは繋ぎませんが、3年生と同じ様にPLCと制御実習装置を接続する作業は変わりません。

プロコンを操作する様子

今回は1年生で学んだリレーシーケンスのラダー図を基にPLCのラダープログラムの組み方を学習しました。

次回はPLCの基本命令を更に学んでいきます。

次回は4月16日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 自動制御実習 1週目

本日は生産機械科3年において実習が行われました。

今回は5週に渡って行う、「自動制御実習」の1週目についてご紹介いたします。

自動制御実習では、PLCを用いた制御実習装置の制御を行います。3年次からは、ノートパソコンを用いたソフトウェアによるプログラムの入力について学習します。

配線の様子

下図のように、ノートパソコンとPLC・制御実習装置を接続し、プログラムの検討・転送・動作の確認まで行います。

PCを操作する様子

今回は、タイマーを用いたランプの点灯について学習しました。次回からは、コンベアの動作について学習します。

次回は4月13日(火)に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

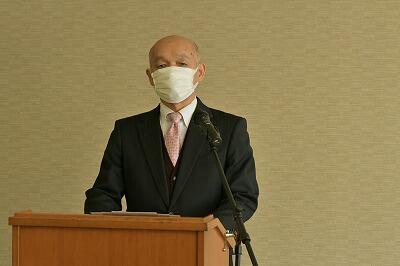

新入生適応指導

◯校長講話

楽器の製作を例に「社会人に必要な資質」「ものづくりに大切なこと」などを分かりやすく教えていただきました。

◯科長講話

機械科、生産機械科、建設科、電子科の各学科長より、学科の特色や学校生活において意識すべきことなどを教えていただきました。

機械科 生産機械科 建設科 電子科

機械科 生産機械科 建設科 電子科◯部活動紹介

部活動紹介はリモートにて行いました。

資料を見ながら説明を聞くことで各部活の活動内容をイメージすることができました。

◯部長講話

生徒指導部・学習指導部・進路指導部のそれぞれの視点から、充実した学校生活にするための注意事項を教えていただきました。

◯学校内案内

担任の先生に、学校内の施設を案内していただきました。

今後、充実した学校生活を送ることができるよう期待します!

新任式

昨日の離任式に引き続き、リモートでの開催となりました。

「一期一会」を大切にして生活していきたいですね。

着任式・離任式・始業式・対面式

新型コロナウイルス感染症の動向に鑑み、リモートでの開催として教室に配信しました。

令和3年度入学式

機械科・生産機械科・建設科・電子科各40名の新入生が入学を許可され、高校生活の第一歩を踏み出しました。

また、入学式後、PTA入会式も実施されました。

新入生オリエンテーションが行われました。

新型コロナウイルス感染症対策として、前班が建設科・電子科、後班が機械科・生産機械科の2科ずつに分かれて、各種の書類提出・確認、入学式等の連絡、実習服や体育着の採寸・申込み、教科書・製図用具・上履き・体育館シューズなどの物品購入を行いました。全員が出席して、滞りなく終了しました。

令和2年度表彰式・修業式が行われました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、学校休業からのスタートとなりました。しかし校長が修業式のあいさつの中で、1年間の総括について述べた通り、真工生がピンチをチャンスに替えて成果を残した1年となりました。校長あいさつに続き、学習部長・進路部長・生徒指導部長からの訓示がありました。

新型コロナウイルス感染症の流行は栃木県内でもまだ続いています。気を緩めることなく、無事に春休みを過ごしてほしいと思います。

表 彰 式

修 業 式

生産機械科1年 「板金・溶接実習」 6週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日3/19(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接実習」6週目の様子をご紹介します。

「板金・溶接実習」の4週目から5週目ではペン立てを作成するために部品を溶接で繋いでいく作業を行いました。最終週となる6週目ではペン立ての完成に向けて仕上げの塗装を行っていきます。

作成するペン立て

4週目までに作成した部品(未塗装)

ハケを使用してペンキを塗っていきます。はじめは塗りやすい大きな部分から塗装してゆき、細かいところもゆっくりと丁寧に重ね塗りしていきます。

塗装中の様子①

ペン立ての内側も塗装するために覗き込んで作業をしています

塗装中の様子②

これで塗装が終了しました。後はペンキが乾燥するまで乾かして

自分のイニシャルが入ったペン立ての完成となります。

完成したペン立て

本日までの投稿で生産機械科1年生の実習紹介は終了となります。

今後も生産機械科の活動を更新していきますのでご期待ください。

令和2年度春季校内球技大会

○2学年の部

優勝 建設科 準優勝 電子科

3月17日(水)、春季校内球技大会が行われました。

今大会は新型コロナウィルス感染症対策を徹底し、実施競技をサッカー、バレーボール、ソフトテニス、卓球に厳選しクラス対抗で行われました。競技人数やルールの変更もありましたが、生徒たちは感染予防に配慮しつつ競技に取り組み、クラス一丸となって懸命に熱戦を繰り広げました。

芳賀地区高校生ビブリオバトル

3月13日(土)に行われた芳賀地区高校生ビブリオバトルに参加しました。

例年は真岡市立図書館に集まって開催していたのですが、今年は初のZoomでの開催となりました。

慣れないZoomに初めは緊張している様子でしたが、バトルが始まる頃にはリラックスして練習の成果が発揮されました。

また、バトル終了後には全員で“心がほっこりする”オススメの本を持ち寄り、交流会を行いました。

同世代がオススメする本は気になるものばかりだったようです。

閉会式の様子です。

大変、有意義な時間が過ごせました。

芳賀地区のみなさん、ありがとうございました。

看板作り

ボランティア部長から真岡市青年健全育成連絡協議会長へ 参加者一同

本日、令和2年度卒業式(第56回)が挙行されました。

機械科 生産機械科 建設科 電子科

校長式辞 同窓会長祝辞 PTA会長祝辞

生徒会長送辞 卒業生代表答辞

本日3学年表彰式、卒業式予行が行われました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の流行により、感染症防止対策として、各種大会の延期・中止が相次いだ中でも、逆境をはねのけて成果を挙げました。

3月1日(月)に、3年生は晴れて卒業式を迎えます。巣立ちの春も間もなくです。

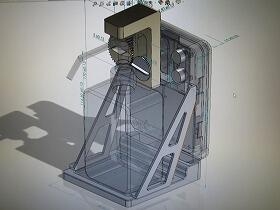

非接触型アルコールディスペンサ動作確認

非接触型アルコールディスペンサ始動!!

生産機械研究同好会で製作したアルコールディスペンサの動作確認を行いました。人の手が近付くとセンサにより感知し、モータが駆動することでアルコールが噴霧される仕組みです。

動作確認の様子

生産機械研究同好会の活動

非接触型アルコールディスペンサ製作

生産機械研究同好会では感染症予防対策の為、3Dプリンタとマイコン・センサを使用し非接触型アルコールディスペンサを設計・製作しました。

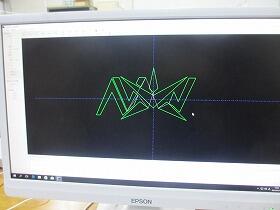

3D CADを使用し設計

完成したアルコールディスペンサ

カバーを外した様子

生産機械研究同好会は令和3年度に正式に生産機械研究部として活動開始します。今後の活動の様子も掲載していく予定です。今後の生産機械研究部の活動に期待が高まります。

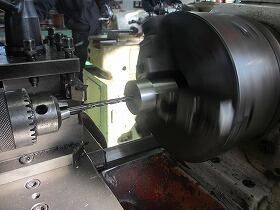

3級技能検定(機械系学科)実技試験実施

9名が普通旋盤作業、3名がマシニングセンタ作業に挑戦しました。

技能検定の実技試験は所定の課題を制限時間内に行うこととなっています。

普通旋盤:標準時間:2時間(打切り2時間30分)

マシニングセンタ:課題1 30分 課題2 標準時間40分(打切り50分)

新型コロナウイルス感染症の感染防止のためマスクの着用や検温、消毒等を行い、実施しました。

受検者は練習の成果を精一杯に発揮していました。

生産機械科1年 「板金・溶接実習」 5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日1/29(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接実習」5週目の様子をご紹介します。

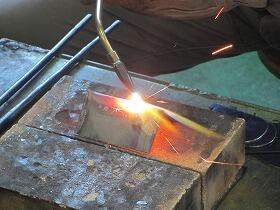

「板金・溶接実習」の4週目では、ペン立てを作成するために4枚の板材料をガス溶接で繋げていき、ペン立ての囲いを作りました。5週目となる今回はペン立ての囲いに底板を取り付けていきます。

作成するペン立て

4週目までに作成した部品

まずは4週目で作った囲いを逆さまにして、底板を慎重にセットしていきます。準備ができたらガス溶接で底板の仮止めを行います。

底板を仮止めする様子

仮止めができたら、溶接棒を溶かしながら底板を溶接していきます。このとき熱を加えすぎると板が溶けて穴が開いてしまうので注意して作業しました。

自分のイニシャルの入ったペン立てなので生徒も集中して作業しています。

次回は溶接の仕上げと塗装を行ってペン立ての完成となります。

次回投稿は2/2(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 MC実習 6週目

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は「MC実習」の6週目についてご紹介いたします。

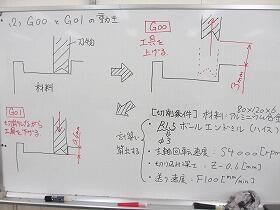

今回は前回までのプログラムを用いてNC制御による加工を行います。マシニングセンタの原点を確認し、プログラムを送信することにより、自動で切削を行います。

原点についての説明

パソコンからプログラムをマシニングセンタへ送信することにより、下図のように制御盤にプログラムが映し出されます。

MCの制御盤

下図は実際に加工している様子です。今回はエンドミルによって溝をつくる切削を行います。

切削の様子

下図が完成した製品の例です。自動制御で加工を行うことにより、ある程度自由な図形を、高精度に製作することができます。

製品の例

次回は1月29日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科課題研究発表会

本日令和3年1月25日(月)は生産機械科3年生による課題研究発表会を実施しました。

3年生が1年間かけて行った研究の成果を発表します。

課題研究発表会は毎年、広い教室で3年生が2年生に発表しますが、

今年度は新型感染症の対策として3年生が視聴覚室で発表し、

その発表を2年生は教室でリアルタイムにリモート聴衆するという形で行いました。

3年間で学んだ知識や技術を活かし、研究活動に取り組んでいました。

問題に対する解決力や発表するためのプレゼン能力等、この経験が将来活かさると思います。

《研究テーマ》

1 マイコン制御ロボット

2 資格取得

3 マウスシールドとロボットアームの製作

4 マイコンカー製作を通して

5 動力を必要としないロボット

6 料理ができる薪釜の製作

視聴覚室での発表状況 教室での聴衆状況

1 マイコン制御ロボット

マイコンで制御するUFOキャッチャーを製作しました。

全体の設計は3DCADで行い、アーム部分は3Dプリンタで製作しました。

アームの位置移動には長いボルトを自作して使っています。

キャッチして穴まで戻って来て物を落とすというUFOキャッチャーを再現していました。

マイコン制御ロボット班 製作したUFOキャッチャー

2 資格取得

資格としては危険物乙種と技能検定のシーケンス制御を勉強しました。

危険物乙種では4類以外にも2類、5類と挑戦しています。

シーケンス制御では実習で3級程度の内容を学習しているので2級に挑戦しました。

残念ながらシーケンス制御の技能検定は新型感染症の影響で試験が実施されませんでした。

資格取得班 シーケンス制御実習装置

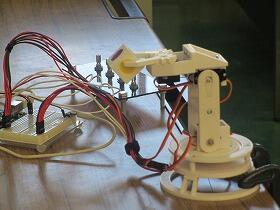

3 マウスシールドとロボットアームの製作

新型感染症対策として3Dプリンタを活用してマウスシールドを製作しました。

近隣の中学校への贈呈もすることができました。

ロボットアームも3DCADで設計し、3Dプリンタで製作しています。

マイコンを使用して制御するまで行っています。

マウスシールドとロボットアームの製作班 製作したロボットアーム

4 マイコンカー製作を通して

Advanced Class、Basic Class、Camera Classのマシン製作に挑戦しています。

Advanced Classではシャーシを加工することで小回りが効くように改善しました。

Basic Classでは3Dプリンタを用いて樹脂製の軽量なシャシーを製作していました。

Camera Classではカメラ認識で走るマイコンカーですが多くの問題が発生し、

残念ながら走行することができませんでした。

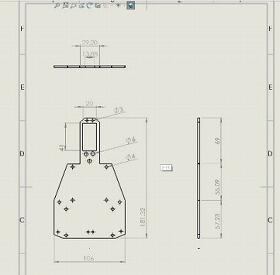

マイコンカー製作を通して班 製作したシャシー設計図

5 動力を必要としないロボット

動力を必要としないロボットとは人間の動きを追従して動くスケルトニクスというロボットです。

去年度の課題研究で腕を製作した先輩がいたので、今回は脚部を製作しています。

最終的に軽量化するためアルミ材で製作していましたが強度に難がありました。

マイコンカー製作を通して班 製作した動力を必要としないロボット

6 料理ができる薪釜の製作

身近に楽しめる。また、生活に役立つもの。

災害時、ライフラインが止まっても煮炊きができる薪釜の製作をしています。

シャーリング、万能曲機、半自動溶接機、ボール盤、ディスクグラインダカッターなど

様々な工具を使用して製作しています。

芋をふかしたり、ピザを焼くことも成功していました。

料理ができる薪釜の製作班 製作した料理ができる薪釜

生産機械科1年 「板金・溶接実習」 4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日1/22(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接実習」4週目の様子をご紹介します。

「板金・溶接実習」の前半では金属板に加工を行い、ペン立てを作成するための部品を作成しました。4週目からの後半は、作成した部品を溶接で繋げて組み上げていく作業を行います。

作成するペン立て

前半までに作成した部品

1年生で溶接を行うのは今回が初めてなので、先生の作業を観察して作業方法を学びます。まずはじめに2枚の板を直角に溶接する方法を練習しました。

作業内容を観察する様子

2枚の板を直角に溶接する様子

溶接後の板

次にペン立ての部品を治具にセットして仮止め溶接を行っていきます。仮止めができたら練習と同様に2枚の板を繋げていきます。今回、4枚の板を筒状に溶接していくので合計4辺溶接を行います。

部品を治具にセットした様子

仮止め溶接の様子

今回は底板を除く4枚の板を溶接しました。

4週目の成果

次回は底板を溶接していきます。

次回投稿は1/26(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

機械科課題研究発表会

機械科課題研究発表会

令和3年1月21日(木)、機械科の課題研究発表会が行われました。3年生が一年間をかけて行った研究の成果を発表しました。発表会に参加した2年生も真剣に3年生の発表を聞いていました。

発表会後には3年生による進路体験発表会が行われました。

《研究テーマ》

1 4ストロークエンジン1サイクルエンジン研究と製作

2 溶接によるものづくり

3 ゴム動力自動車の製作

4 電動SLの製作

5 オムニホイールを使ったロボットの製作

6 IOT2~ミニ四駆からIOTミニ四駆へ~

4 電動SL 5 ロボット製作 6 IOT

進路体験発表会1 進路体験発表会2

電子科 課題研究発表会

「令和2年度 課題研究発表会 電子科」

~ リモートによる課題研究発表会 ~

期 日 : 令和3年1月21日(木) 4h~6h

会 場 : 電子科棟 電気磁気実習室 (2年生 パソコン室 1年生 電子計測実習室)

今年度は、コロナ禍により密を避けることで2年生は、パソコン室、1年生は計測実習室とリモート聴衆とし、

1階の電気磁気実習室より3年生の発表をリモート映像でリアルタイムに発信する課題研究発表会を実施しました。

課題研究は、生徒が主体的に設定した課題について、専門的な知識と技能の深化、総合化を図る学習を通して、

問題解決の能力や創造的な学習態度を育てることがねらいで、3年間の集大成として課題研究の成果を発表する

機会である。今年度の課題研究テーマは、次の8テーマである。

1 GPSを利用した自律型ラジコンカーの製作 6 遠隔操作による窓の施錠確認装置の製作

2 Nゲージ制御の製作 7 スマートフォンから遠隔操作できるラジコンカーの製作

3 アメリカンフットボールロボットの製作 8 アプリ制作

4 ゲーム制作

5 通信配線工事とCNC加工機の製作

学校長あいさつ 3年生全体会 2年生リモート映像

1年生リモート映像 3年生ビデオカメラによるリモート 電子科入口情報発信システム

GPSを利用した自律型ラジコンカーの製作 Nゲージ制御の製作 アメリカンフットボールロボットの製作

ゲームの制作 通信配線工事とCNC加工機の製作 遠隔操作による窓の施錠確認装置の製作

スマートフォンから遠隔操作できる アプリの制作

ラジコンカーの製作

生産機械科2年 MC実習 5週目

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は「MC実習」の5週目についてご紹介いたします。

今回は、MC(マシニングセンタ)における工具の上下について学習しました。下図の説明にあるように、回転する工具で切削を行う際には、工具の上下運動で溝の深さが決まります。適切な高さで切削を行わないと、故障や事故の原因になります。

工具の上下について

下図は、誤ったプログラムにより、加工途中で、工具が意図しない切削を行った時の製品です。工具の上下のプログラムを間違えると、このように傷になってしまい、最悪の場合は工具が折れたり、主軸(回転運動を与える部分)が歪んでしまいます。

自動制御で行う加工だからこそ、プログラムが非常に重要であり、作業の安全性や、製品の質に関わってきます。

失敗した製品の例

工具の違いについても学習しました。ドリル(穴をあける)やエンドミル(溝を削る)など、用途に応じて自動で工具を交換するのが、MC(マシニングセンタ)の強みでもあります。

各種の工具

次回は、1月22日(金)生産機械科1年生の工業技術基礎についてご紹介します。

生産機械科2年 MC実習 4週目

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は「MC実習:マシニングセンタ実習」4週目についてご紹介いたします。

マシニングセンタ実習では、前回までの3週で工具の切り替えや、加工のためのプログラムについて学習しました。

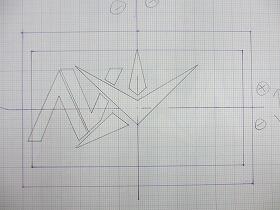

今回から3週に渡って、実際に加工するためのプログラムや機器操作について学習し、最終週にはアルミ板に自由な図形を切削します。

まずは、生徒それぞれが考えた図形を方眼紙にスケッチし、座標を取ります。

方眼紙によるスケッチ

次に、方眼紙から取った座標からプログラムを作成します。下図のようにPCソフト上で工具の種類や座標、工具の移動距離についてプログラムしました。

プログラム画面

最後に、マシニングセンタによる加工のシュミレーションを行いました。下図のように、PC上で工具の動きを確認し、工具の干渉などがないか確認しました。

シュミレーションの様子

次回は1月19日(火)に今回の続きとして生産機械科2年 MC実習 5週目についてご紹介いたします。

看板製作~真女高への看板設置活動~

真岡女子高校への看板設置作業を実施

令和3年1月7日、真岡女子高校にて看板の設置作業を行いました。

この取り組みは、真岡女子高校より話をいただいた「生徒の活躍をPRするための看板」を製作して欲しいとの要望を実現させたものです。完成までには少し時間を要してしまいましたが、建設科1年の女子生徒4名が製作に携わり、無事に引き渡すことが出来ました。様々な活動の報告等に活用していただけたらと思います。

また、生徒にとっては1年次より様々な工具や工作機械を扱う機会にもなり、拘りを持ったものづくりを行う上で、とても良い経験になりました。

以下の研究部の活動ページより、その製作の過程について紹介していますので、是非ご覧ください。

第3学期始業式・生徒会役員任命式が行われました。。

日下田校長より、栃木県も年末より新型コロナ感染症でも警戒レベル「特定警戒」となっているが、部活動などで感染症対策を取りつつ学校生活を継続すること、丑年にちなんで変化の時代に時間を無駄にせず着実な歩みを進めることなどの訓示がありました。

始業式に続いて、生徒会役員の任命式が行われ、電子科2年菅谷 至恩新生徒会長ら新生徒会がスタートしました。

ロボットアメリカンフットボール

「ロボットアメリカンフットボール栃木県大会準優勝」

~全国大会出場権 獲得~

期 日 : 令和2年12月19日(土) 8:30~12:30

会 場 : 栃木県立今市工業高等学校 (体育館)

競 技 : エントリー数 6校9チームが参加

工業部会主催によりロボットアメリカンフットボールの県予選大会が栃木県立今市工業高等学校を会場で開催され、

本校から電子研究部7名が出場しました。練習時に2号機ロボットの片方から火花を発し反対の車輪が動かなくなる

トラブルもありましたが、1戦目は、足工高と7-0のコールド勝ち。2戦目は、試合待機中に4号機ロボットのモータ

ドライバから受信機にかけての配線から火が出るトラブルが発生し、4台での戦いになりましたが、宇工高と7-0で

何とかコールド勝ちして、決勝リーグに進出しました。すぐの決勝リーグだったため、修理が間に合わず、1戦目は

4台での戦いとなり、清峰高と1-5で負けてしまいました。2戦目は、修理も終わり5台での戦いとなり、足工高と

7-2で勝利しました。 結果は準優勝でしたが、さまざまなトラブルにも対処し解決できたこともあり、技術力や

対応力もレベルアップし、部員全員が一丸となってがんばったと思います。今回も全国大会の出場権を得ましたが、

昨年度同様、全国大会の中止により出場できないのが残念です。

第2学期の終業式を迎えました。

なお、本日の表彰式・修業式は、感染防止のため応接室で行い、これを各HRでリモート視聴する形で行われましたが、電子科の先生方の準備が実を結んだ「本校のカイゼン」の良い実例となりました。

これから冬季休業となりますが、終業式の学習指導部・進路指導部・生徒指導部からの指導事項をふまえて、また1月8日に元気に第3学期を迎えてほしいと思います。

生産機械科2年 機械仕上実習 6週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の6週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の最終週となる今週は前回、外形を加工した材料に旋盤で、ねじを切っていく作業となります。旋盤で設定する作業も多く、0.1mmずつ、ゆっくりと切削するため、通常の外形切削より時間が掛かりました。

ねじを切削する様子

下図が完成した豆ジャッキです。ねじを利用して上下することができます。

完成した豆ジャッキ①

完成した豆ジャッキ②

機械仕上実習では、端面切削・外形切削に加え、「テーパ加工」「穴あけ」「タップ加工」「リーマ仕上げ」「ねじ切り加工」などの機械的な加工の要素について学習しました。

旋盤加工の様子

さて、次回は1月12日(火)に生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

危機管理研修を実施

令和2年12月21日(月)に、教職員を対象とした「危機管理研修」を実施

しました。

日頃のヒヤリハット事例をもとに、原因分析や再発防止を再確認する機会とな

りました。

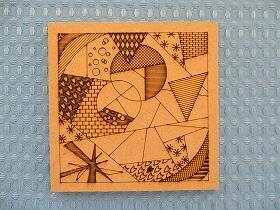

読書週間イベントの賞品完成

先日行われた読書週間イベント「Do you know?真工高図書館」の賞品が完成しましたのでご紹介します。

本校生徒2名がデザインした素敵なコースターです。イベントのクイズorミッションにクリアした生徒には、下の写真のコースターをプレゼントします。

糸賀桃香さん(建設科1年)デザイン面

上野光亮さん(建設科1年)デザイン面

たくさんの参加、ありがとうございました。

引き続き、様々なジャンルの本を読み、知識の幅を広げましょう!

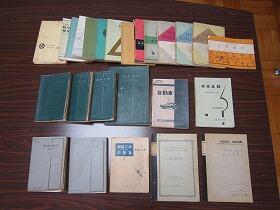

昭和39年東京五輪聖火リレー関係物品等ご寄贈いただきました

昭和39年東京オリンピック聖火リレー関係物品等ご寄贈いただきました

昭和39年東京オリンピックの聖火リレーに、当時本校に在学中の方がランナーとして参加されていました。その方は本校の第1回卒業生で、当時着用したユニホームや、記念メダル、、五輪のパンフレット等最良の状態で保存されており、その貴重な物品の数々を本校へご寄贈くださいました。

また併せて当時使用していた教科書や生徒会誌(創刊号)など、貴重な資料を多数ご寄贈いただきました。当時の本校の様子を知る大変貴重なものですので、大切に保存していきたいと思います。

生産機械科2年 機械仕上実習 5週目

本日は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の5週目についてご紹介いたします。

今週は、先週の実習で途中まで加工を行った豆ジャッキの土台部分を完成させます。まずは、土台部分に段差を付けるための外形切削を行いました。

土台部分の外形切削

次に、内側にめねじを切るための下穴をドリルで開けていきます。先週にも行った作業ということで、手際よく加工ができました。

ドリル加工

そしていよいよ、めねじ部分の加工となります。今回はタップという工具を使用して、めねじを加工しました。

タップ加工①

タップ加工②

下図が完成した豆ジャッキの土台部分です。

豆ジャッキの土台

後半は豆ジャッキの先端となる、おねじを切った部品を加工します。テーパ加工によって角度を付けて、先端部分を尖った形とします。

先端部分のテーパ加工

最後に、おねじとなる部分を外形切削しました。

ねじとなる部分の外径切削

次週12月22日(火)は、旋盤の切削によっておねじを加工し、豆ジャッキが完成する様子をご紹介いたします。

生産機械科3年 技術コンクール

本日12月14日(月)は生産機械科3年生で技術コンクールを行いました。

実習が先日で終わってしまいましたが、今回は実習の集大成です。

技術コンクールでは3年間の実習で学んだ技術を競います。

機械加工部門では旋盤作業、溶接部門ではガス溶接、アーク溶接、計測部門では測定器での計測と製図を行いました。

機械加工部門(旋盤作業)

旋盤作業 製作物

溶接部門

ガス溶接 アーク溶接

引張試験機 計測中

引張試験中 引張試験後(破断)

計測部門

ノギス・マイクロメータを使った計測 製図

令和2年度栃木県高校生電気自動車大会

令和2年度 栃木県高校生電気自動車大会

令和2年12月12日(土)にGKNドライブラインジャパン株式会社様のプルービンググラウンド高速周回路で栃木県高校生電気自動車大会が行われました。真岡工業高校からは2台出場し、そのうち1台が第3位に入賞することができました。

機械科3年 技術コンクール

令和2年12月10日(木)に機械科3年生が技術コンクールを行いました。機械加工部門では旋盤作業、溶接部門ではガス溶接、アーク溶接、計測部門では測定器で計測を行い、3年間実習で学んだ技術を競いました。

真岡小学校からの贈り物

12月10日、本校が寄贈したパーテーションのお礼に、真岡小学校 園芸委員の児童から寄せ植えが寄贈されました。パーテーションを製作した生徒は、突然のお返しに大変喜んでいました。寄せ植えは玄関などに飾って大切に育てたいと思います。

若年者建設業担い手育成事業 建設科3年

12月7日(月)に、建設科3年建築コースを対象に、(有)添野工務店 粂川勝巳様 にお願いして、若年者建設業担い手育成事業を実施し、木造軸組の上棟体験を行いました。生徒達は今回の事業を通して、建設業の魅力をあらためて感じていました。今回製作した軸組みを活用して、今後、後輩達が建て方実習を行います。

建て方の様子 梁の設置

建て方 完成

生産機械科2年 機械仕上実習 4週目

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の後半では、下図のような豆ジャッキを製作し、旋盤加工における重要な要素である「ねじ切り加工」「テーパ加工」「突っ切り」などについて学習します。

豆ジャッキ

今回はジャッキの土台となる部品の穴あけ加工をメインで行いました。まずは、寸法通りになる丸棒の外形を加工しました。

外形切削

次にセンタドリルと呼ばれる径の小さいドリルで、ドリルの貫通穴をあけるための下穴をあけていきます。

センタドリルによる加工

貫通穴は6mmと12mmの2回に分けて、穴あけを行いました。

6mmの穴あけ

12mmの穴あけ

最後に20mmと25mmのドリルで決まった深さに加工して、材料の内側に段差をつけました。

ドリルで段差をつける様子

次回は12/15(水)に生産機械科2年の機械仕上実習において、今回加工したドリル穴にめねじを切り、土台部分が完成する様子をご紹介いたします。