文字

背景

行間

2020年12月の記事一覧

定時制:寒い朝には、〝富士の雄姿〟が美しい。

寒い朝には、〝富士の雄姿〟が美しい。

12月15日(火)、朝から快晴。空気がとても澄んでいました。おかげで、教室から150㎞ほど離れた富士山をはっきりと眺めることができました。

午前8時、教員室前の温度計は、12℃。朝から十分な換気をしているせいか、いつもの年よりも校舎内は格段に冷え込んでいるようです。

生徒の皆さんの入校の開始は、8時30分。この時刻に合わせて暖房装置が稼働します。

今日の栃木市の最高気温は、9℃ほど。終日、外では冷たい風が吹き続きました。一方、教室では、夜まで天井の送風口から暖かい空気が降りていました。

【401教室から富士山を望む(12月15日7時35分頃)】

12月15日(火)、朝から快晴。空気がとても澄んでいました。おかげで、教室から150㎞ほど離れた富士山をはっきりと眺めることができました。

午前8時、教員室前の温度計は、12℃。朝から十分な換気をしているせいか、いつもの年よりも校舎内は格段に冷え込んでいるようです。

生徒の皆さんの入校の開始は、8時30分。この時刻に合わせて暖房装置が稼働します。

今日の栃木市の最高気温は、9℃ほど。終日、外では冷たい風が吹き続きました。一方、教室では、夜まで天井の送風口から暖かい空気が降りていました。

【401教室から富士山を望む(12月15日7時35分頃)】

0

定時制:保護者様向け「本校の教育活動に関するアンケート」

定時制の保護者様向け「本校の教育活動に関するアンケート」の提出の締切が、12月18日(金)に迫っています。

学悠館高校では、本校の教育活動が保護者の皆様にどのように受け止められているかを調査するために、毎年アンケートを実施しています。この集計結果は、『学悠館だより』(3月発行予定)やホームページで公表するとともに、教育活動の改善に役立てられています。

回答用紙と提出用の封筒は、すでに11月30日(月)からご家庭に郵送にてお届けしております。

学悠館高校では、本校の教育活動が保護者の皆様にどのように受け止められているかを調査するために、毎年アンケートを実施しています。この集計結果は、『学悠館だより』(3月発行予定)やホームページで公表するとともに、教育活動の改善に役立てられています。

回答用紙と提出用の封筒は、すでに11月30日(月)からご家庭に郵送にてお届けしております。

0

定時制:〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟実施中

12月11日(火)から12月31日(木)までの21日間にわたって、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟が実施されています。この運動では、「県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けて交通事故防止の徹底を図る」ことが目的とされています。

定時制では、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟にあわせて、17日(木)・18日(金)の両日、交通委員の生徒の皆さんと教員が朝[ 8:30~ 8:50]・夕[16:10~16:30]の2回にわけて〝交通街頭指導〟を実施することになっています。

生徒の皆さん、ふだんから交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を意識して、安全な登下校を心がけましょう。

定時制では、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟にあわせて、17日(木)・18日(金)の両日、交通委員の生徒の皆さんと教員が朝[ 8:30~ 8:50]・夕[16:10~16:30]の2回にわけて〝交通街頭指導〟を実施することになっています。

生徒の皆さん、ふだんから交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を意識して、安全な登下校を心がけましょう。

0

定時制:JRC部〝高校生ボランティアアワード2020 WEB大会〟に参加

12月12日(土)、午後2時から〝高校生ボランティアアワード2020 WEB大会〟(主催公益財団法人 風に立つライオン基金ほか)が開催され、学悠館高校のJRC部もこの大会に4年連続して参加しました。

地学教室の電子黒板には、「@風に立つライオン放送局」から限定公開生配信された映像が大きく映し出されていました。部員の皆さんは、この前の席に陣取って会場の様子を見守りました。夕方5時まで、挨拶、基調講演、シンポジウム、特別表彰式などが続きました。

今回、学悠館高校のJRC部は、特別賞などの受賞の栄に浴することはありませんでした。しかし、JRC部の活動を紹介するポスター・動画を作成。これをWEBサイトで発信する機会に恵まれました。部員の皆さんは、WEB大会に参加できたことを今後の活動の励みにしたいと話していました。

地学教室の電子黒板には、「@風に立つライオン放送局」から限定公開生配信された映像が大きく映し出されていました。部員の皆さんは、この前の席に陣取って会場の様子を見守りました。夕方5時まで、挨拶、基調講演、シンポジウム、特別表彰式などが続きました。

今回、学悠館高校のJRC部は、特別賞などの受賞の栄に浴することはありませんでした。しかし、JRC部の活動を紹介するポスター・動画を作成。これをWEBサイトで発信する機会に恵まれました。部員の皆さんは、WEB大会に参加できたことを今後の活動の励みにしたいと話していました。

0

定時制:寺子屋みらい『おせち料理作り』

12月12日(土)、午前9時から学悠館高校3階の調理教室で土曜開放講座〝寺子屋みらい〟が開催されました。今回のテーマは、『おせち料理作り』。生徒20名と保護者4名が参加しました。

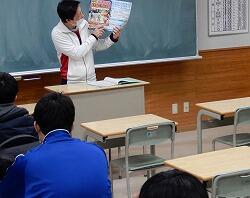

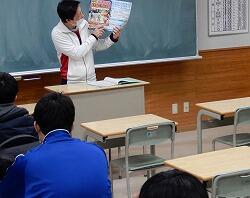

講師には、村田大介先生をお招きしました。TBC学院小山校国際TBC調理・パティシエ専門学校のシェフ(調理経営)学科で日本料理のご指導をされています。また、一昨年の『オムライス作り体験』、昨年の『ランチボックスフェスティバル~自分で作るおいしいお弁当~』でお世話になった、同校の横地佑介先生にもお越しいただきました。さらに、同校で学ぶ学悠館高校の卒業生2名にも、アシスタントとして加わってもらいました。

岡村教頭先生の挨拶の後、さっそく村田先生の講話と調理のデモンストレーションが始まりました。この後、参加者によるおせち料理づくりの実習がスタート。エビの下処理をしてゆでたり、かまぼこの飾り切りに挑戦したり、スモークサーモンのお造りを盛り付けたりと、調理が進みました。

同じグループになった生徒や保護者の皆さんが協力し合って、ほのぼのとした時間が流れていたようです。

参加した生徒の1人は、「おせち料理の由来と中に入っている一つひとつの料理の意味を初めて知って驚きました。これまで作ったことがなかったので、貴重な経験をすることができました。全体的に、綺麗に仕上げることができました。」と感想を述べていました。

国際TBC調理・パティシエ専門学校の先生方には、ご多用のところ学悠館高校にご来校くださり、誠にありがとうございました。

生徒の皆さんは、おせち料理の歴史を知るとともに、日本料理の奥深さを感じ取ったことでしょう。また、今回の実習をとおして自身の今後の進路選択を考える上でも大いに役立ったことと思われます。

0

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・11/14(金)の給食

(主菜:豚肉のからあげ薬味ソース)

今週は「地場産物活用献立週間」でした。その最終日の給食には、栃木県が生産量日本一のもやしや、第2位のにらをはじめ、8品目の地場産物が使われました。今週の給食を振り返りながら、地域の文化や習慣に根付いた「食」について考えるよい機会にしましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

8

4

0

8

5

令和元年東日本台風/浸水被害