文字

背景

行間

カテゴリ:産業デザイン科

産業デザイン科 課題研究スタート!

5月9日より、産業デザイン科3年生の課題研究が始まりました。課題研究は、7テーマに分かれており、1年次2年次で学習したデザインの力を課題解決に向けて研究する探求的な授業です。その中から今回は2つのテーマを紹介します。

●「あしバスアッシーの車体ラッピングデザイン」

この課題では、あしバスアッシーをより魅力的にすることを目指し、課題研究を進めています。

1週目の授業では、足利市役所職員の皆様にお越しいただき、足利市の公共交通・生活路線バス「あしバスアッシー」について説明をしていただきました。6名のメンバーからは積極的に質問があり、デザイン制作に向けて良いスタートとなりました。

●「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」

この課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCGで合成し、企業の方のアドバイスを受けながら、デザイン製品を製作するものです。そして、「テトテデザインラボ」というブランド名で展示・販売を行います。

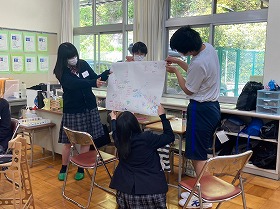

今年のテーマは、「季節を楽しむ遊園地」で。ワークショップ初日では、足利中央特別支援学校の生徒さんとテーマに沿ったアイデア案を話し合いながら交流をしました。

支援学校の生徒さんは元気いっぱいで、本校の生徒とすぐに打ち解け、楽しい交流になりました。次回のワークショップでは実際にイラストを描いていきます。どんなデザインが生まれるか、完成が楽しみです。

セブン-イレブン・ジャパンのツイッターで紹介されました

4月5日(水)セブン-イレブン・ジャパンの公式ツイッターにおいて、産業デザイン科生徒が作成したPOP「てまえどり」が紹介されました。足利市内34店舗に5月下旬まで置かれますので、ぜひ確認してみてください。

産業デザイン科生徒が考えた「てまえどり」セブンイレブン店内に!

産業デザイン科2年生の作成したフードロス防止啓発POP「てまえどり」。足利市とセブンイレブン-ジャパンの包括連携協定に基づき、3月23日より2か月間、足利市内セブンイレブン34店舗内で掲出されます。生徒作品は店舗数と同じ34点あり、1店舗に2作品ずつ掲出されます。

この学習のねらいは、POP「てまえどり」の作成を通して、持続可能な開発目標(SDGs)とデザインの専門性を深めるところにあります。令和4年9月より半年かけて少しずつ進めてきました。POPを通して、フードロスへの関心が高まることを目指し、市役所とセブンイレブンの関係者の方のSDGsに関する授業や作品の審査をしていただき、よりよいデザインとなるよう工夫を重ねてきました。アイデアスケッチから、パソコンへのデータの入力、画像加工など幅広く学ぶ機会となりました。

足利市環境政策課による授業「市のごみ排出に関する課題について」

セブンイレブン・ジャパンによる授業「セブンイレブンのSDGsの取組について」

「てまえどり」のアイデアをグループで話し合っている様子

産業デザイン科の課題研究発表会

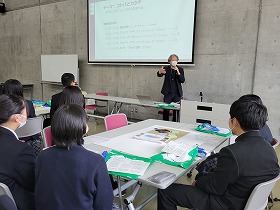

12月13日(火)に、産業デザイン科3年生の課題研究発表会を実施しました。発表テーマ10件のどれもが地域課題の解決に向けたデザインで、発想、試作、評価、改善を図ってきたものです。

パワーポイントでの提示も工夫され、わかりやすく、堂々とした発表態度でした。別会場にてオンライン見学となった2年生は、来年の自分を想像して今から楽しみにしている様子でした。

<発表テーマ>

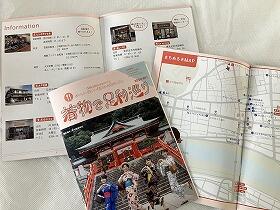

①(二段目左)作品製作 足利市の魅力を発信!

~パンフレット「着物で足利巡り」作成~

②(二段目右)作品製作 足利中央特別支援学校との協働による製品開発

③(三段目左)作品製作 文化財庭園御朱印 「御庭守之印」の制作

④(三段目右)作品製作 「足利浪漫の会」のデザイン支援

⑤職場実習 丸信金属工業株式会社

⑥高大連携 栃木県内の蔵に関する研究

⑦作品製作 デザインの面白さを伝える出前授業の計画

⑧作品製作 足工フェアのポスター及び東日本高校デザイン教育研究会のロゴマーク作成

⑨作品製作 染色と捺染による製品づくり

~チャレンジショップでの販売を目指して~

⑩作品製作 古い型紙のデータ化と活用方法の研究

「令和4(2022)年度人権に関するイラスト」の表彰

12月20日(火)、本校応接室にて「令和4(2022)年度人権に関するイラスト」の表彰式を執り行いました。

最優秀賞に産業デザイン科2年の松本晴楓さん、優秀賞に産業デザイン科2年の長晴香さん、萩原桃華さん、成田莉奈さん、松島理亜さんが入賞しました。

県教育委員会の方からは「非常に技術力が高く素晴らしいイラストばかりでした。皆さんの心温まるイラストは、これから様々な人権教育の場に役立てていきたいと考えています。」と賛辞をいただきました。

生徒達は、「イラストの制作を通して、現代社会における人権の課題を知ることができました。私たちの描いたイラストから多くの人に伝えられると嬉しいです。」と返答しました。

受賞された生徒の皆さん、おめでとうございます!

本校生徒が令和4(2022)年度人権に関するイラストで入賞いたしました。

本校生徒が令和4(2022)年度人権に関するイラストで入賞いたしました。

令和4(2022)年度「人権に関するイラスト」において本校産業デザイン科の生徒6名が入賞いたしました。

◆最優秀賞 産業デザイン科2年 松本 晴楓 「パズル」

◆優秀賞 産業デザイン科2年 長 晴香「みんなそれぞれ」

〃 成田 莉菜「虹」

〃 萩原 桃華「小さな世界」

〃 松島 理亜 「”自分の好き” で戦え!」

入賞作品は栃木県庁本館の方で展示されます。

期 間 令和4(2022)年12月3日(土)~12月7日(水)

時 間 〔月~金〕8:30~21:00 〔土日〕10:00~21:00 ※最終日は15:00まで

場 所 栃木県庁本館15階 展望ロビー 企画展示ギャラリー

お時間ございましたら、ぜひお立ち寄りください。

東京造形大学との連携授業

東京造形大学との連携授業

10月27日木曜日 産業デザイン科2年生を対象に、東京造形大学において連携授業を実施しました。

まず初めに、テキスタイルと情報デザインコースの施設・授業の様子を見学しました。昼食後には、足工OBである東京造形大学在籍中の先輩方3人から、大学生活の詳細や進路のアドバイスをいただきました。その後、中林鉄太郎教授のご指導の下「コトバとカタチ 〜 デザインは”コトバ”から生まれる〜」というテーマで模擬授業が行われました。

今回は「支えるカタチ」のプロダクトデザインを考え、スケッチを制作するワークショップ形式でした。6つの班に分かれ、それぞれの班に大学生が一人ずつ入りアイデア出しをしました。最後は、中林教授より講評をいただき工業製品のデザインについて深く学ぶことができました。

専攻領域の案内や模擬授業を通して、今後の実習への取り組みや進路選択の参考になりました。東京造形大学の先生方をはじめ学生の皆様、大変お世話になりました。

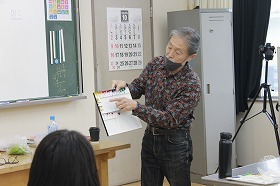

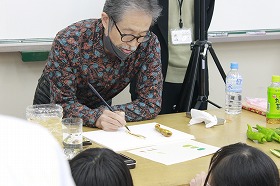

産業デザイン科1年生外部講師による授業

10月7日(金)産業デザイン科1年生を対象に外部講師による授業を行いました。講師の佐々木悟郎文星芸術大学教授は、イラストレータとして書籍カバーやCDジャケットなど多数手掛けています。当日は、生憎の雨模様となってしまったため鑁阿寺でのスケッチを中止し、実習室で持ち寄った野菜を描きました。

授業では、透明水彩の基礎技法として「色の三原色」「補色」「グラデーション」等を学び、その後、ピーマンやおくらなどをよく観察して描きました。どの生徒も熱心に取り組めました。授業の最後には、全員の作品を並べ講評会を行いました。「この色味は素晴らしい」「とても形を良く捉えている」と佐々木先生から評価いただき、生徒は破顔一笑でした。

この成果は、足工祭の「産業デザイン科展示」で紹介いたします。是非ご覧ください。

出前授業「ファッション画講座」

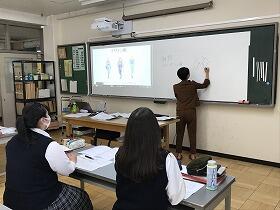

9月21日(水)、足利デザイン・ビューティー専門学校ファッションデザイン科の奥山奈美先生をお招きし、産業デザイン科3年生を対象としたファッション画講座を実施しました。

今回は、ファッション画の基礎基本となる服飾の造形や発想方法についてご指導いただきました。講話では、ファッションデザインにおけるファッション画の役割やイラストとの違い、服が流通するまでの工程について説明をいただきました。

実技演習では、服のディティールに重点を置いたファッション画を描きました。生徒は人体に合わせて立体を意識した作図に苦戦していましたが、製品化を想定したファッションデザインについて実践的に学ぶことができました。

産業デザイン科2年知的財産権特別授業

7月14日(木)産業デザイン科2年生を対象に、日本弁理士会関東会栃木委員会より高原千鶴子様、岩崎孝治様を講師にお招きして「知的財産特別授業」を実施しました。この特別授業は、起業家精神育成の一環として平成28年度より毎年行っています。

高原弁理士からは、知的財産権の概要説明として、本校で保管されている意匠登録第1号の雲井織をはじめ、商標、著作権などデザインに関わる権利についてお話頂きました。クイズ形式で事例をご紹介頂き、とてもわかりやすく学ぶことができました。

岩崎弁理士からは、J-PlatPatの活用と特許申請についてお話頂きました。知財調査の演習として意匠や商標の検索方法教えて頂き、身近な商品やキーワードを入力して特許申請された商品を探しました。デザインをするときに知っておくべき権利や、制作で気をつけなければならないことを実践的に学び、知的財産権について理解を深めることができました。