文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

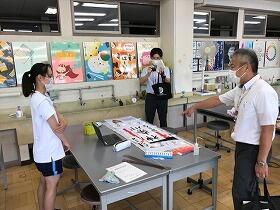

課題研究 国体ののぼり旗制作

産業デザイン科3年生の課題研究で取り組んでいる「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」の、のぼり旗が完成しました。関東地区の6県を担当し、来県された選手や大会関係者の方々をお迎えするため、各県にゆかりのあるもの調べ、図案を制作しました。テトロンポンジ製の旗に鉛筆で下書きし、アクリル絵の具で着彩しています。

普段の実習では描かない大きなサイズでしたが、生徒同士協力し合って制作しました。

のぼり旗は、足利市役所国体推進課荒井様、川端様へお渡ししました。

お二人には、制作にあたって国体への取り組みやアドバイスを頂いています。

8月に足利で開催される、とちぎ国体のリハーサル大会(ソフトボール、ビーチバレーボール)の関東ブロック大会各競技会場に設置されます。また、大会後は足利モールで開催する本校の生徒作品展「足工フェア」で展示予定です。

大会や作品展で、来場される方々に見ていただくのが楽しみです。

図案のアイディア出し 荒井様、川端様へ図案説明

エスキースと配色計画 文字制作

下書き アクリル絵の具で着彩

図案についてプレゼンテーション(左)と講評(右)

完成したのぼり旗の受け渡し 荒井様、川端様とのぼり旗班の5名

制作した地域

ソフトボール 埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県

ビーチバレーボール 茨城県、群馬県

大会日程

ソフトボール(第76回国民体育大会関東ブロック大会)

8月14日(土)~16日(月)

ビーチバレーボール(第4回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会)

8月28日(土)~29日(日)

産業デザイン研究部 生葉染め ☀

7月28日(水)産業デザイン研究部・デザイン領域班の活動を紹介します。デザイン領域班では染色や捺染で繊維製品を制作し、チャレンジショップでの販売を目標に活動しています。

本日は学校内で育てている蓼藍を収穫し、絹素材のストールの生葉染めをしました。蓼藍は5月頃に種まき・植え替えをし、生徒が毎日水やりをして育てました。

摘み取った蓼藍の葉をミキサーで粉砕し、染色液を作りました。布を染めるときにはより発色を良くするために媒染をしました。今回の媒染では理科の実験などに使われるミョウバンやオキシドールを使用し、発色の違いについて研究しました。今回は緑みの強い青色に染まり、濃く染まったものや薄く染まったものもありました。蓼藍のような天然染料は気温や湿度、浸けこむ時間や媒染の方法によって染まる色が変化するので、一点物の商品を制作することができます。

植え替え(5月) 収穫

綿素材の布を染色 染色したストール

機械科1年1組 工業技術基礎

普段の実習では時間に限りがあるため、なかなか細かいところまで清掃が行き届いていない部分がありましたが、本日の活動でより安全に作業しやすい環境が整いました。

2学期以降も清潔な状態を維持しつつ、安全に作業出来るように取り組んでいきたいと思います。

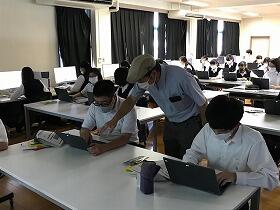

産業デザイン科2年 知財権特別授業

7月15日(木)に、起業家精神育成の一環として、産業デザイン科2年生を対象とした知的財産特別授業を実施しました。今年度は日本弁理士会関東会栃木委員会より須長英男様、山田由美子様を講師にお招きし、知的財産権についてお話頂きました。

知財調査の演習として、タブレットでJ-PlatPatにアクセスし、意匠や商標の出願情報や登録情報の検索方法を学びます。本校で保管されている意匠登録第一号雲井織の意匠権者を探す課題では、検索項目やキーワードを変えるなど試行錯誤しながら取り組んでいました。課題以外も自主的に検索している生徒も多くみられ、デザインに関わる権利について理解が深まり、関心が高まる授業となりました。

第二種電気工事士試験(実技)

7月17日(土)に宇都宮大学 峰キャンパスで行われる「第二種電気工事士実技試験」に向けて、電気科3年生と電気システム科2年生は放課後の補習に取り組んでいます。

実技補習を開始した当初は、40分という試験時間内に完成しない生徒が多数いましたが、練習を重ねた結果、制限時間内に完成するようになりました。

本番では、練習の成果が発揮され多くの生徒たちが合格できることを電気系職員一同祈っています

産業デザイン科生徒作品展―中学校巡回展(桐生市立境野中)

電気システム科1年ホームルーム

本校には、令和2年度入学の生徒から電気科と電子機械科が合併して新設された「電気システム科」があります。電気システム科では、2年生になるときに電気コース、電子機械コースの2コースに分かれ、それぞれの分野について実習等を通し、知識・技術を深く学ぶこととなります。

今回は、1年生にコース選択の参考にしてもらいたいと思い、初代電気システム科の生徒でもある現2年生の代表者4名を教室にお招きし、それぞれのコースを選択した理由や学習内容についてお話を伺う時間を作ることとしました。

1年生からは「それぞれのコースで取得できる資格はなんですか?」、「コースによって就職や進学に違いはありますか?」等の質問を積極的にする生徒やメモを取る生徒が多数おり、1年生の1学期から真剣にコースのことや進路について考えている場面が見受けられました。

※詳しい電気システム科の紹介は各科の紹介・活動内容の「電気システム科」のページをご覧ください。

機械科1年生 キャリア形成支援事業

機械科では1年生(1.2組80名)を対象にキャリア形成支援事業を実施しました。

各クラス2班に分かれ、佐藤金属工業(株)、菊地歯車(株)、(株)タツミ、(株)進恵技研の4社をそれぞれ見学させていただきました。

外部の企業を見学するのは初めての機会だったので、巨大なプレス機や溶接ロボットで自動車部品などが作られていく様子や、精度の高い製品を見て驚いた表情をしていました。

見学後には、積極的に質問をしていてとても有意義な時間を過ごせたのではないかと思います。

外部講師による安全教育講習会(機械科)

機械科では1~3年生全員(238名)を対象に安全教育講習会を行いました。内容は川野辺光也様(株式会社日本キャンパック 環境・労働安全推進室長)による「ものづくりにおける安全」に関する講話をいただき、会社からお借りした4つある体感機「チェーン巻込まれ体感機」「手動式ローラー巻込まれ体感機」「高圧力安全体感機」「エアーシリンダー残圧挟まれ体感機」を班ごとに分かれて体験学習を実施しました。怪我や事故・災害防止については、施設・設備等を十分理解したうえで、作業者自身の安全に関する心得をたえず守ることが大切です。民間企業の方を講師にむかえての講話や安全体感機体験学習から、怪我や事故・災害防止に取り組む一助となりました。

機械製図検定(二次)の実施

生徒たちは、授業で習得した知識と技術を使い、慎重かつ根気強く取り組んでいました。