文字

背景

行間

カテゴリ:産業デザイン科

交通事故防止に関するポスター表彰

最優秀賞 産業デザイン科3年 齋藤乃愛さん

優秀賞 産業デザイン科3年 金子奈央さん、金子瑞希さん

産業デザイン科1年 松島莉亜さん

産業デザイン科2年キャリア形成支援事業

足工生がデザインした「あしバスアッシー」が走り出します!

足工生がデザインした「あしバスアッシー」が走り出します!

産業デザイン科の課題研究班がデザインした、足利市営バス「あしバスアッシー」が本日から走り出しました!!

課題研究のテーマ「古い型紙のデータ化と活用方法の研究」では、足利銘仙の製造に使われていた古い型紙の図案をデータ化し、新しい活用方法を考えることに取り組んできました。劣化してしまう型紙は廃棄されることが多く、足利の財産である足利銘仙の図案を残したいという思いから活動を始めました。その活動として、「あしバスアッシー」の車体ラッピングに取り組みました。足利銘仙の図案を取り入れ、花柄が特徴的な優しい印象に仕上がりました。

10月23日より「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」の研究班がデザインしたバスも運行しております。

ぜひ、街中でご覧になってください!

「テトテデザインラボ」 「銘仙柄デザイン」

産業デザイン科1年 外部講師による出前授業「スケッチ学習」

産業デザイン科1年 外部講師による出前授業「スケッチ学習」

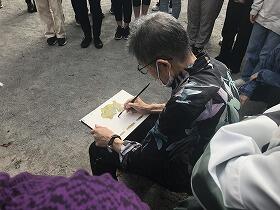

10月15日(金)、足利市鑁阿寺境内において、産業デザイン科1年生を対象とした外部講師による出前授業「スケッチ学習」を実施しました。この授業では、ビジュアルデザインの基本的な表現方法でもある透明水彩の技法を学びました。

講師の先生は、文星芸術大学デザイン専攻佐々木 悟郎 先生で、本学科の「スケッチ学習」では、毎年お世話になっています。授業は、佐々木先生の透明水彩の基本的な描き方実演から始まり、その後、生徒たちは思い思いの場所でスケッチを行い、透明水彩画を描きます。途中、佐々木先生のアドバイスを頂くこともできました。最後に、佐々木先生から作品の講評を頂き、それぞれの作品の表現の優れているところの説明を受けました。

佐々木先生の楽しくてわかりやすい説明、大学スタッフ・学生の皆様のサポートで、出前授業は終了しました。心配されていた天気も晴れとなり、暑くもなく寒くもなく絶好のスケッチ日和でした。

産業デザイン科2年外部講師によるキャリア授業

前半の講話では、「デザイナーの仕事」について小倉さんが今まで携わってきた仕事について、デザインが完成して世に出ていくまでの過程をスクリーンに作品を示しながら丁寧に説明して頂き、生徒は興味深く話を聞いていました。

後半の演習では、演習テーマ「足利市制施行100周年「市の木、花、鳥」デザインに取り組み、生徒は、自分の考えたアイデアスケッチを小倉さんに見せてアドバイスを頂き、より良い作品に仕上げました。授業の最後には、完成したオリジナル作品について講評を頂き、大変有意義な時間を過ごすことができました。

産業デザイン科3年陶芸実習

産業デザイン科の生徒がオンラインでプレゼン

生徒4名はコースター表面の図案を担当。栃木県らしさの表現とレーザ加工にかかる時間短縮をめざし、5月より100を超える案を検討してきました。その研究成果からひとり2案ずつ、作品のねらいや工夫について発表しました。県の国体・障害者スポーツ大会局の橋本局長、柏瀬次長から「みなさんから素晴らしいアイデアをいただきました。作品に込めた思いが伝わりました。」と評価いただきました。今後は細かな修正を加え再提案し、最終的にひとり1案に絞り込む予定です。

産業デザイン研究部 生葉染め ☀

7月28日(水)産業デザイン研究部・デザイン領域班の活動を紹介します。デザイン領域班では染色や捺染で繊維製品を制作し、チャレンジショップでの販売を目標に活動しています。

本日は学校内で育てている蓼藍を収穫し、絹素材のストールの生葉染めをしました。蓼藍は5月頃に種まき・植え替えをし、生徒が毎日水やりをして育てました。

摘み取った蓼藍の葉をミキサーで粉砕し、染色液を作りました。布を染めるときにはより発色を良くするために媒染をしました。今回の媒染では理科の実験などに使われるミョウバンやオキシドールを使用し、発色の違いについて研究しました。今回は緑みの強い青色に染まり、濃く染まったものや薄く染まったものもありました。蓼藍のような天然染料は気温や湿度、浸けこむ時間や媒染の方法によって染まる色が変化するので、一点物の商品を制作することができます。

植え替え(5月) 収穫

綿素材の布を染色 染色したストール

産業デザイン科2年 知財権特別授業

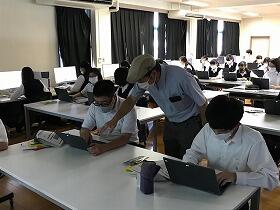

7月15日(木)に、起業家精神育成の一環として、産業デザイン科2年生を対象とした知的財産特別授業を実施しました。今年度は日本弁理士会関東会栃木委員会より須長英男様、山田由美子様を講師にお招きし、知的財産権についてお話頂きました。

知財調査の演習として、タブレットでJ-PlatPatにアクセスし、意匠や商標の出願情報や登録情報の検索方法を学びます。本校で保管されている意匠登録第一号雲井織の意匠権者を探す課題では、検索項目やキーワードを変えるなど試行錯誤しながら取り組んでいました。課題以外も自主的に検索している生徒も多くみられ、デザインに関わる権利について理解が深まり、関心が高まる授業となりました。

産業デザイン科の課題研究