文字

背景

行間

定時制の出来事

第3回クリーン学悠館運動を実施しました

【生徒と先生が一緒になって取り組みました】

【音楽に合わせてリズミカルに】 【先生方もがんばりました】

今回は、担当の先生のはからいで、掃除中に音楽が流れました。今回流れたのは、「くるみ割り人形」です。小学校や中学校のときの掃除の時間にも音楽は流れていましたか?実は、掃除をするときに音楽をBGMとして使うことは、掃除をすることに対するモチベーションのUPにつながることがある調査結果からわかってきたそうです。その調査は、ライオンとユニバーサルミュージックが、全国の20~60代の男女各100名、合計1000名にアンケートを実施したものです。この調査では「日頃音楽を聴いているか?」という問いに対して7割の人が聴いていると回答したそうです。その中で、どんなときに聴いているかを尋ねたところ、「自宅でくつろいでいるとき(51.9%)」に次いで多かったのが、「家事をしながら(42.9%)」となっていて、「車での移動中時(41.9%)」や「通勤・通学途中(35.1%)」よりも多いという結果がえられたそうです。さらに、音楽を聴きながら家事をするメリットを尋ねると「家事が楽しくなる」「時間が気にならなくなる」という人が6割もいて、そのうちの4割が家事が早く終わる気がすると感じているとのことです。これは、まさに音楽が家事のモチベーションをUPさせたと考えられます。さらに言えば、掃除へのモチベーションを上げるためには音楽が有効であるということになると考えられます。

いかがですか?自分の部屋を掃除するときは、ぜひ、お気に入りの曲をBGMにしてやってみてはどうでしょうか。きっと効率的にできるのでは?また、今回のクリーン学悠館運動はいかがだったでしょうか?次年度のクリーン学悠館運動のときに流してほしい音楽があれば、ぜひ、担当の先生に相談してみましょう!

後期期末テスト実施中!

【全力でテストに向かう生徒たち】

【3階自習室にて・輝く朝日の中で…】【先生を捕まえて、質問攻めに…】

後期期末テストが終了すると、授業も一段落します。そして、2月28日(火)は進路ガイダンス、3月1日(水)は卒業式予行・準備、3月2日(木)は卒業式、そして、3月14日(火)は修業式となります。さらに、この間、高校入試が実施され、在校生は校舎内立ち入り禁止となることもあります。生徒たちにとっては、ホッと一息つける時間にもなることでしょう。しかし、この時期の過ごし方が重要です。4月になって、スタートダッシュができるように、規則正しい生活を心がけること、本を読んだり、運動したりするなど普段なかなかできないことに取り組むことなど、目標を決めて毎日を過ごすことが大切だと思います。まずは、目の前の期末テスト!自分自身の力を十分に発揮できるようがんばりましょう!

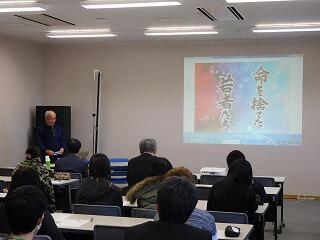

第6回寺子屋みらい「命を捨てた若者たち~72年前の真実~」

講師の先生は、実際に戦争体験をお持ちの熊倉三朗先生と、本校地歴・公民科教諭の齋藤弘先生が担当されました。熊倉先生は、栃木市ボランティアセンター登録団体である、「栃木市語り部の会」に所属されており、ご自身の戦争体験を、これからの世代のため、日本の未来のために役立てようと栃木市を中心に語り継ぐ活動をされています。

【熱くも冷静に話される講師の熊倉先生】 【真剣に話を聞く受講者たち】

まず、本校の齋藤先生から太平洋戦争の歴史についてお話をうかがいました。齋藤先生のご自宅に残る戦時中のご家族の写真など貴重な資料もご紹介いただき、戦時下で暮らす当時の人々の日常の様子等について知ることができました。

続いて語り部の熊倉先生からお話をいただきました。戦争とはどういうものなのかを、シリア内戦をもとにご説明いただいた後、太平洋戦争の歴史についてたくさんの写真や資料を用いてお話しいただきました。

お話の中で、戦況が悪化する中、熊倉先生にとって尊敬とあこがれの的だった最愛のお兄様が学業志半ばで海軍に志願し、やがて特別攻撃隊(特攻隊)の兵士として出陣し、散っていったことについて語られるところがありました。成績がよく、物静かな性格だったお兄様が、あの戦争においてどのような使命感をもっておられたのか、アメリカ軍の対空砲火を浴びながら、どのような思いでアメリカ艦隊に突っ込んでいったのか。少し声をつまらせながら語る熊倉先生の話し口に、私たちは胸が締め付けられる思いでじっと聞き入りました。

お兄様は当時日記をつけており、その日記も紹介されました。日記は、特攻隊員として出撃を迎えるところで筆が止まり、しっかりとした文字で「皆々様の幸福を祈る。さらば」と記されていました。熊倉先生は、このお兄様のメッセージに様々な思いを重ねておられるようでした。

結びに、熊倉先生はこう語られました。「兄はあの戦いに勝って強くなろうとは思っていなかった。兄ははじめから戦いに勝つとは思っていなかったし、負け戦なのは分かっていた。それでも、兄が自らの命を賭けて最後まで守ろうとしたものは、最愛の家族や日本国民の幸せだったのではないか。兄は、あの戦争を日本にとって少しでも有利に終わらせることで、残された人びとに幸せが訪れることを願っていたのだと思う。」

戦争を知らない私たちは、一語一語しっかりとした言葉で当時を語り、最愛の兄の生き様を伝えようとする熊倉先生の確かな語り口から、戦後72年の時が流れても決して消えることのない深い悲しみと悔しさを知り、不戦の誓いを新たにすることができました。

今回の「寺子屋みらい」では、お二人の講師の先生のお話から、戦争を追体験することができました。この貴重な体験をこれからの生活に生かすとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さについて自分の周りの人や後世の人に語り継いでいきたいと思います。

熊倉先生、齋藤先生、貴重なお話本当にありがとうございました。

御礼! ホームページ 333333 回アクセス

本校のホームページにアクセスいただいている皆様ありがとうございます。

昨年の8月に、それまで掲載していた情報を整理し、ホームページのリニューアルを行いました。

以降、これまで月平均7000回を超えてアクセスいただいていますが、昨夜の11時過ぎに、来訪者のカウンターが記念すべき(?)333333回となりました。

次は、400000回、500000回を目指して、生徒・保護者、同窓生の皆さんにはもとより、学校関係者、受検希望者、地域の皆様等に向けて、学校の情報、様子をお伝えしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。

合い言葉は、

「まずはアクセス!学悠館公式ホームページ」

平成29年度公開講座生募集中!

【平成29年度の受講案内が完成しました】

平成29年度の応募期間は平成29年3月13日(水)までとなります。受講案内の綴じ込み往復はがきにより応募してください。講座の定員を超えた場合は、公開抽選(3月29日(金)13:00~)となります。受講条件等詳細については受講案内をご覧ください。

本年度受講された方々の感想をいくつかご紹介いたします。

◆総合臨書の受講生◆

先生の熱心な指導に、若い生徒のみなさんも私たちも真剣に学んでいます。夏には、半切りの掛け軸も書きました。このような充実した時間をもてることは、この上ない幸せです。

◆情報処理の受講生◆

パソコンの操作をとおして、新しい世界がひらけた感じがします。丁寧に指導してくださるので、とても贅沢な時間を過ごしている気がします。

◆絵画A(油絵)の受講生◆

先生の指導が熱心なので、いつも真剣に取り組んでいます。とても楽しい授業なので、あっという間に時間が過ぎていくように感じています。

◆アウトドアスポーツの受講生◆

高校生と一緒に学べる楽しさを味わっています。毎回、新しい発見があるので、勉強になります。登山・キャンプなどの野外活動も充実しています。健康に、安全に参加できることが喜びにつながります。

【総合臨書の作品】 【絵画A・油絵】 【アウトドアスポーツ・しめ縄づくり】

平成28年度進路ガイダンスのご案内

1・2年次、4修3年次の生徒および保護者の皆様を対象に進路ガイダンスを開催致します。

日 時:平成29年2月28日(火)13:15~15:25

参加対象:定時制課程保護者

場 所:本校体育館2階アリーナ(保護者受付は12:45よりエントランスで行います。)

206教室

内 容:①フューチャーライブ(演劇型講演会)13:15~13:45

演題「高校生と社会人、こんなに違う「ルールと意識」」

②自力進学講演会 13:55~14:45

専門講師による進学費用や奨学金制度に関する説明

③個別懇談 14:55~15:25

本校職員が個別に質問・相談を受けます。

申込用紙をお子様を通じて配布しておりますが、続きを読むから申込用紙をダウンロードすることができます。参加を希望される保護者の方は、担任を通して申し込みください。たくさんの参加お待ちしております。

本年度第2回学校説明会を実施しました

【多くの方に参加していただきました】

【生徒の案内で授業の様子、施設等の見学をしていただきました】

今回で本年度の学校の説明会は終了となります。今後、さらに疑問が生じた場合は、直接学校にご連絡ください。

このあとはいよいよ入試となります。3月6日(月)にフレックス特別選抜、3月16日(木)に一般選抜、3月23日(木)に転編入試を実施いたします。本ホームページの「入学希望の皆様へ」のページもぜひご覧ください。4月にお会いできることを楽しみにしています。

国際理解講話を実施しました

【生徒たちも佐藤先生の話に聞き入っていました】

最初は、ペルーの民族楽器であるサンポーニャを使って「コンドルは飛んでいく」を演奏してくれました。この曲は、元々はアンデス地方の民族音楽でしたが、1970年にアメリカのサイモン&ガーファンクルによってカバーされ、日本でも有名になりました。この曲で、ぐっと生徒の心をわしづかみでした。

その後、ペルーの紹介をしてくれました。15,452km離れてはいるものの、海を隔てた隣の国であること、さらに、ペルーの動物たち、そして、ペルーの絶品グルメへと続きました。ペルーの飲み物の一つ“インカコーラ”は、ペルーで飲まれている“コーラ”だそうですが、佐藤先生曰く、オロ○○○Cを薄くしたような味だそうです。

【サンポーニャを使って…】【数多くの写真を使ってわかりやすく】

さらに、ペルーで取り組んだ環境教育についても紹介してくれました。ペルーの環境問題、そして、子どもたちや行政の問題への対応の変化などについて、わかりやすくお話ししてくれました。

そして、最後の言葉が印象的でした。ペルーに行ってわかったこととして、次の2点を話してくれました。まずは、「異文化を体験することは楽しい!」ということ。ぜひ、若いうちに海外を体験してほしいとのことでした。語学に不安がある人もいるかもしれませんが、「語学は体力だ!」とも教えてくれました。1歩踏み出す勇気を持つことが大切ですね。そして、もう1点は、「異文化理解とは分かり合えないことを実感すること」だそうです。「ここはダメだけど、分かり合えることを見つけ出すことが大切」ということだそうです。これは、異文化理解だけではなく、友人関係、人間関係においてもポイントかもしれません。実際に海外で活躍した佐藤先生からの言葉だけに、実感がこもっており、なるほどと納得できるお話でした。

最後になりますが、佐藤先生、お忙しい中、本校生徒のために本当にありがとうございました。

國學院大學栃木短期大学の教員志望の学生が本校に体験実習に来ました!

【本校の養護教諭の話を真剣に聞いています】

【生徒とも楽しく談笑していました】

養護教諭とは、保健室の先生です。保健室で生徒たちの話を聞いたり、病気やケガ等の対応をしたりする仕事ですが、実は、もっと深く、そして、広い仕事があります。少し調べてみると、心身の健康管理、学校環境衛生の管理、保健指導、保健学習、啓発活動、健康相談、生徒の支援にあたっての関係者との連携、保健室経営、保健組織活動などが主な業務となります。日々生徒のみなさんの対応をしていますが、その合間に、これらの仕事をこなさなければならない大変な業務なのです。保健室に行ったら、ぜひ、先生に一言、労いの言葉をかけてあげてください。その言葉が、先生のエネルギーになると思います。

PTA行事・しもつかれ講習会

【受講者の真剣なまなざしが印象的でした】

しもつかれは、栃木県(下野国)を中心に、福島、群馬、茨城、千葉の各県の一部、冬季に限って作られる郷土料理です。初午(2月の最初の午の日。今年は2月12日(日)です。)のときに作り、稲荷の社に供えたそうです。材料に、鮭の頭、大豆、大根、にんじん、油揚げ、酒粕など、残り物を使った料理です。冬の寒さでスの空いた大根、節分に煎った福豆、正月に食べた塩引き鮭の頭などを利用したしもつかれは、北関東の厳しい冬の生活の中から生まれた庶民料理だと思われますが、一方、その栄養価の高さ、味わいの豊かさ、深さを感じることができる料理です。名前の由来は諸説あるそうですが、宇治拾遺物語の「慈恵僧正戒壇築きたる事」に記述されている「酢むつかり」を起源とする説が有力だそうです。

講習会では、講師の先生のはからいで、すでに鮭の頭は煮てあり、大豆の下ごしらえも済んだところから始まりました。受講生は、鬼おろしで大根、にんじんをおろし、油揚げを切り、鮭の頭、大豆とともに圧力鍋で煮て、そこに、酒粕を入れて、味を調え完成です。途中、鬼おろしを初めて使った人は、手つきも危なっかしく、歓声を上げながら取り組んでいました。しかし、そこは、大人です。徐々に慣れて、手際よく作業を進めていました。

【鬼おろしで大根、にんじんを】 【酒粕を入れて、味を調え…あと少し】

【しもつかれの完成です!】

しもつかれとともに、夏みかんのマーマレードづくりにもチャレンジしました。講師の先生の自宅でとれた夏みかんを利用したマーマレードづくりです。まずは、夏みかんを半分に切って、種を取り出します。ボウルに夏みかんの汁を搾り、しぼり終わった房を皮から外し、房としぼり汁少量をフードプロセッサーにかけてペースト状にします。皮は、薄切りにし、熱湯で3回煮こぼします。ペースト状のものと、皮と、そして、袋に入れた種、そして、全体の重さの8割の砂糖を鍋に入れて火にかけます。あくを丁寧に取りながら煮たら、完成です。

【皮を薄切りにします】 【8割の砂糖!結構びっくりです】

【丁寧にあくを取りながら…】 【完成です!】

イチゴやリンゴはジャムと呼ばれますが、柑橘系のジャムで果皮が入っているとマーマレードと呼ばれます。ちなみにマーマレードの名前の由来は諸説あるようですが、最も一般的に言われているのは、「ポルトガルで最初に作られたときの原料が、マルメロ(ポルトガル語、英語ではクインス。セイヨウカリンのこと)であったので、マルメロ転じてマーマレードになった」だそうです。

最後に、校長先生からお話をうかがいました。最初に申し上げたとおり、校長先生は特別講師です。なぜかというと、実は、校長先生は、以前、しもつかれのホームページを開設していて(現在は忙しくなり中止しているそうです。再開されることを楽しみにしています)、しもつかれに関しては大家と言われています。そこで、講習会の最後に、しもつかれとは何か、そして、由来などについてお話をしていただきました。前半に紹介したしもつかれについての話も、実は校長先生に教えていただいたことです。

【校長先生のお話も大変参考になりました】

現在は、食文化が大きく変化し、地域文化、郷土料理も失われつつあります。一方で、ユネスコの無形文化遺産に「山、鉾、屋台行事」が登録されたように、地域文化のよさを再度見直す動きも活発化しています。また、スローフード、地産地消といった動きも見られます。そういう意味で、改めて栃木県の郷土料理である「しもつかれ」を見直してみてはいかがでしょうか。ぜひ、一度家庭でも作って、家族そろって「しもつかれ」を囲んでみては?!