文字

背景

行間

定時制の出来事

学校説明会を実施しました

12月1日(木)に、本年度1回目の学校説明会を実施しました。本校への進学を希望する生徒、保護者に来校していただき、校舎・授業見学、概要説明、個別懇談を実施しました。130名を超える方に参加いただきました。ありがとうございました。次回は、1月26日(木)に実施します。今回参加できなかった方は、ぜひ、ご参加ください。

【多くの方に参加いただきました】

【多くの方に参加いただきました】

説明会では、最初に校舎・授業見学を実施しました。6つの班に分かれて、係の生徒の案内によって、施設や授業を実際に見ていただきました。

【生徒の案内による校舎・授業見学】

見学後には、DVDを用いての学校概要の説明を実施しました。学校の全体像、定時制課程・通信制課程における授業やキャリア教育、特別活動等のシステムについて説明しました。このDVDは4名の生徒が主人公となり、学校のことを説明してくれるものです。特に、この4名がよく口にしていた言葉は、「自由」「意欲」「自己管理」です。この3つの言葉が学悠館高校で学ぶ上でのキーワードになります。

その後、希望者を対象に個別懇談を実施しました。それぞれが疑問に思っていること、不安に思っていることについて、先生方が親身になって相談を受けていました。

【窓越しに見る個別懇談の様子】

【生徒の案内による校舎・授業見学】

見学後には、DVDを用いての学校概要の説明を実施しました。学校の全体像、定時制課程・通信制課程における授業やキャリア教育、特別活動等のシステムについて説明しました。このDVDは4名の生徒が主人公となり、学校のことを説明してくれるものです。特に、この4名がよく口にしていた言葉は、「自由」「意欲」「自己管理」です。この3つの言葉が学悠館高校で学ぶ上でのキーワードになります。

その後、希望者を対象に個別懇談を実施しました。それぞれが疑問に思っていること、不安に思っていることについて、先生方が親身になって相談を受けていました。

【窓越しに見る個別懇談の様子】

0

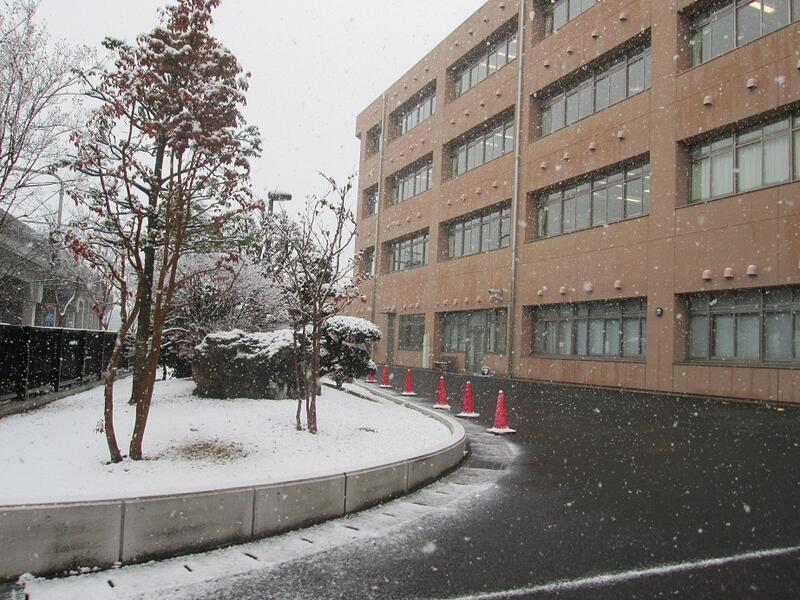

学悠館高校に冬将軍到来

11月24日(木)は、天気予報通り、朝から雪となりました。11月の降雪は、栃木県平野部では31年ぶりで、観測史上最も早い初雪だったそうです。

【学悠館高校も雪景色】

【学悠館高校も雪景色】

上空に真冬並の寒気が入ったことと、いわゆる南岸低気圧の影響で、早朝から雪となりました。一部を除いて電車等の遅れもほとんどなく、授業は通常通り実施されました。夕方には雪も止みましたが、翌朝の凍結が心配です。十分に気をつけて登校してほしいと思います。

小林一茶の俳句に「来る人が 道つける也 門の雪」というものがあります。普通は、雪が降ると歩けるように雪かきをするものですが、一茶は、どうせ訪ねてくる人が雪を踏みながら道を作ってくれるだろうという気持ちを歌ったものです。一茶ののんびりとした人物像が見えてくる歌です。

本校では、学校の公仕さんが、生徒が歩く道をきれいに除雪してくれました。出会ったときには、感謝の一言を忘れずに。

【グランドも一面雪景色】【通学路の雪かきをしてくれています】

小林一茶の俳句に「来る人が 道つける也 門の雪」というものがあります。普通は、雪が降ると歩けるように雪かきをするものですが、一茶は、どうせ訪ねてくる人が雪を踏みながら道を作ってくれるだろうという気持ちを歌ったものです。一茶ののんびりとした人物像が見えてくる歌です。

本校では、学校の公仕さんが、生徒が歩く道をきれいに除雪してくれました。出会ったときには、感謝の一言を忘れずに。

【グランドも一面雪景色】【通学路の雪かきをしてくれています】

0

学悠館高校の授業の一部をご紹介!

9月、10月、11月に公開授業、さらに、校長、教頭による授業見学が行われました。それらの時に撮影した写真をもとに、本校の授業の様子をご紹介いたします。

【体育Ⅱ アリーナでバレーボール】

【体育Ⅱ アリーナでバレーボール】

本校定時制は、単位制の学校です。学習指導要領で定められた教科・科目の他に、学校で独自に設定した教科・科目などを含めて、およそ100科目、360講座の授業を開講しています。生徒たちは、自分の進路希望、学びたいことに応じて授業を選択し、学習しています。今回はその授業の様子をご紹介します。

【現代文B 芥川龍之介の「鼻」を教材に…】【漢字入門 漢字の成り立ちは?】

【高校数学入門 連立方程式とは…】【体育Ⅰ グランドでサッカー!】

【環境科学入門 巴波川の水質検査】【コミュニケーション英語Ⅰ ペア学習で】

【美術Ⅰ グラデーション!どう?】【音楽Ⅱ 琴の演奏!いかが?】

もちろん、今回ご紹介した授業以外にも多くの科目が設定されています。学悠館高校は、「学びたい」という気持ちを持っている人が学ぶ場です。ぜひ、学悠館高校で学んでみませんか?

【現代文B 芥川龍之介の「鼻」を教材に…】【漢字入門 漢字の成り立ちは?】

【高校数学入門 連立方程式とは…】【体育Ⅰ グランドでサッカー!】

【環境科学入門 巴波川の水質検査】【コミュニケーション英語Ⅰ ペア学習で】

【美術Ⅰ グラデーション!どう?】【音楽Ⅱ 琴の演奏!いかが?】

もちろん、今回ご紹介した授業以外にも多くの科目が設定されています。学悠館高校は、「学びたい」という気持ちを持っている人が学ぶ場です。ぜひ、学悠館高校で学んでみませんか?

0

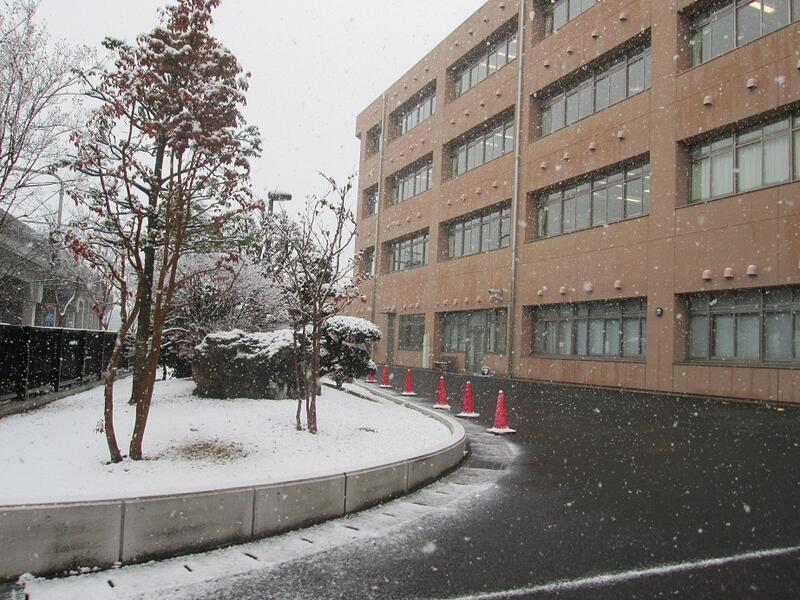

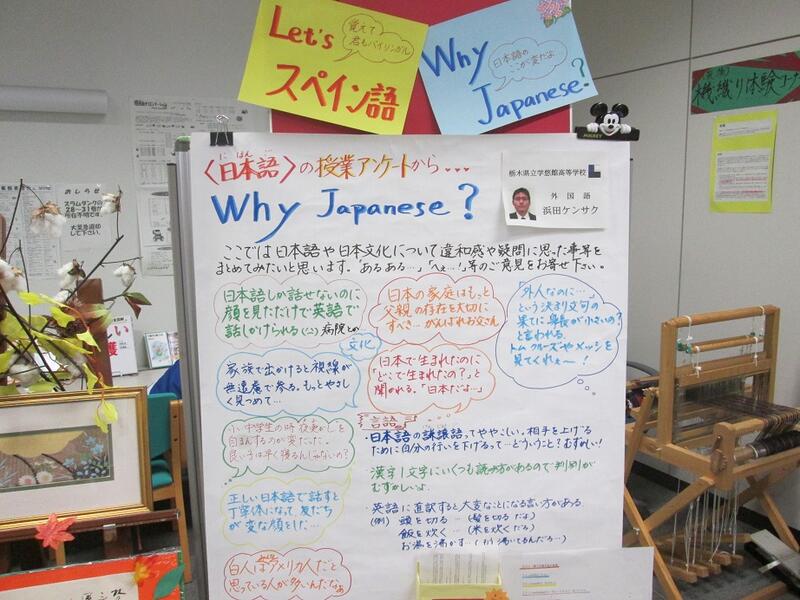

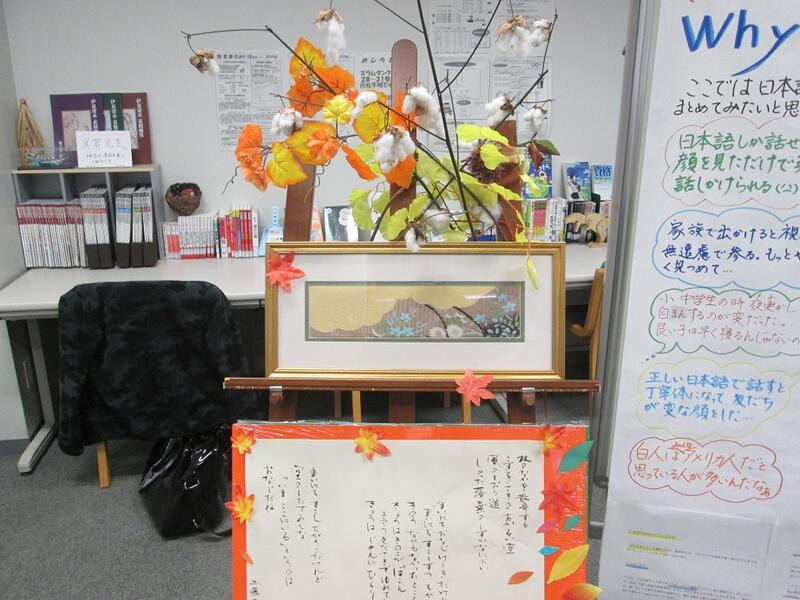

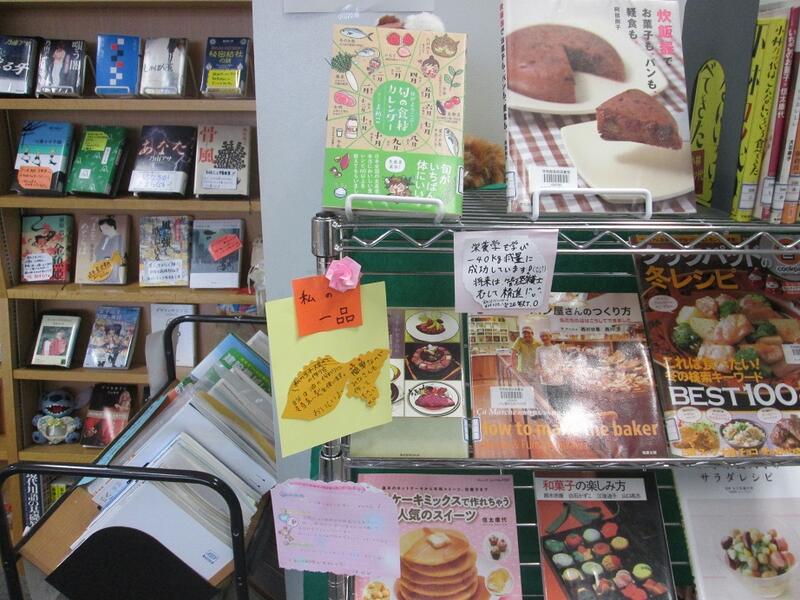

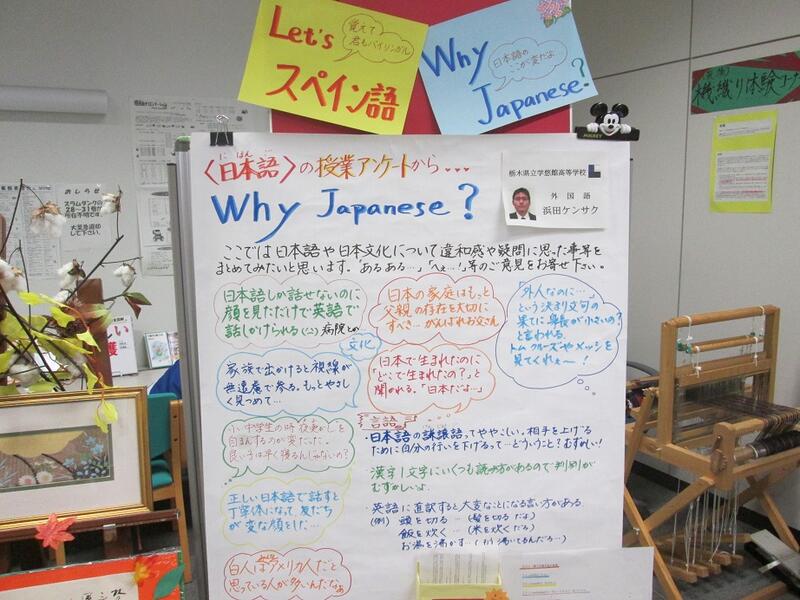

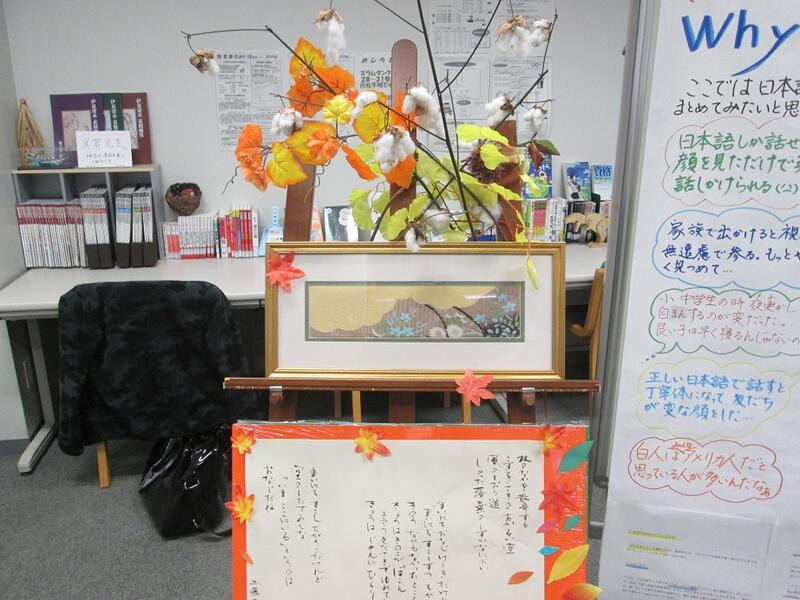

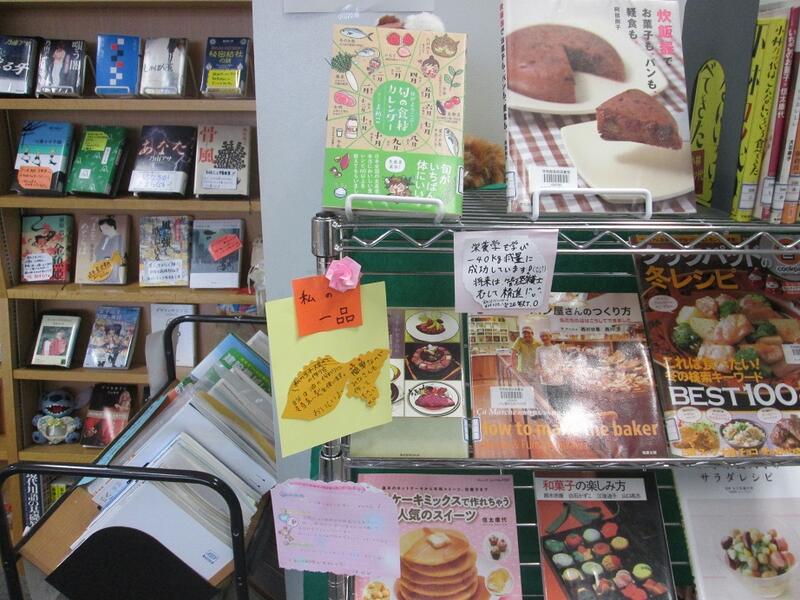

学悠館高校の図書館

今回は、本校の図書館をご紹介します。

【図書館の入り口です】 【ようこそ、学悠館のワンダーランドへ】

【図書館の入り口です】 【ようこそ、学悠館のワンダーランドへ】

本校の図書館は、2階の西側に位置しています。学校図書館の機能を最大限に発揮するために、工夫されたディスプレイが生徒たちをお出迎えです。

【入り口付近に飾られた本たち】【「にほんご」担当の先生から】

【学校栄養士の先生から】 【入り口に飾られた詩をぜひ読んでください】

【生徒からのコメントも】 【なんと「機織り機」まで】

そもそも学校図書館は、様々な図書、資料等を収集し、整理し、保存して、生徒たちに利用してもらうことで、生徒に健全な教養を身につけてもらう場です。

活字離れと言われて久しくなりますが、本からしか得られないこともまだまだたくさんあります。そのために、図書館に関わる先生方、ボランティアの生徒たちが、様々な工夫をしています。ぜひ一度、本校の図書館に足を運び、一つ一つに目を通してみてください。きっと、新たな発見があったり、忘れていたことを思い出したりすると思います!

11月25日の8限には、ブックトークの集いが開催されます。“本”に興味のある人はもちろん、そろそろ“本”でも読んでみようかなと思っている人、ぜひ、図書館に足を運んでみてください。図書館が皆さんをお待ちしています!

【入り口付近に飾られた本たち】【「にほんご」担当の先生から】

【学校栄養士の先生から】 【入り口に飾られた詩をぜひ読んでください】

【生徒からのコメントも】 【なんと「機織り機」まで】

そもそも学校図書館は、様々な図書、資料等を収集し、整理し、保存して、生徒たちに利用してもらうことで、生徒に健全な教養を身につけてもらう場です。

活字離れと言われて久しくなりますが、本からしか得られないこともまだまだたくさんあります。そのために、図書館に関わる先生方、ボランティアの生徒たちが、様々な工夫をしています。ぜひ一度、本校の図書館に足を運び、一つ一つに目を通してみてください。きっと、新たな発見があったり、忘れていたことを思い出したりすると思います!

11月25日の8限には、ブックトークの集いが開催されます。“本”に興味のある人はもちろん、そろそろ“本”でも読んでみようかなと思っている人、ぜひ、図書館に足を運んでみてください。図書館が皆さんをお待ちしています!

0

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会ソフトテニス大会

11月5日(土)に、宇都宮工業高等学校を会場として、栃木県高等学校定時制通信制秋季大会ソフトテニス大会が開催されました。

【青空の下、熱戦が繰り広げられました】

【青空の下、熱戦が繰り広げられました】

大会は、男子個人戦、女子個人戦が行われました。男子は、各校から18組のペアが出場し、トーナメント方式で行われました。女子は、5組のペアが出場し、総当たり戦で行われました。本校は、男子が6組、女子が2組の選手が出場しました。

男子は、3組のペアが準決勝、すなわちベスト4まで勝ち進みました。準決勝第1試合は、本校同士の戦いとなり、3年次生と2年次生のペアが3年次生のペアに勝利し、決勝進出を決めました。同じく第2試合は、本校生と宇商高の生徒との戦いとなりましたが、見事に勝利を収めました。その結果、決勝は本校生同士の戦いとなりました。決勝戦は、一進一退の攻防でしたが、4年次生と1年次生のペアが、3年次生と2年次生のペアをわずかに上回り、勝利を手にしました。顧問の先生からは「流した汗は裏切らない」という言葉がありました。優勝した4年次生は、ペアは異なりますが、6月の定通総体に続いての優勝です。本年度は、県内無敗で卒業することになりました。

女子は、1ペアが4試合をこなすタイトな戦いとなりました。本校の生徒たちは、入賞することはできませんでしたが、多くの経験を積むことができました。来年6月の定通総体では、今回学んだことを生かして、きっと結果を残してくれるのではないかと思います。

【男子・手に汗握る熱戦でした】【女子も健闘しました。次こそは】

男子は、3組のペアが準決勝、すなわちベスト4まで勝ち進みました。準決勝第1試合は、本校同士の戦いとなり、3年次生と2年次生のペアが3年次生のペアに勝利し、決勝進出を決めました。同じく第2試合は、本校生と宇商高の生徒との戦いとなりましたが、見事に勝利を収めました。その結果、決勝は本校生同士の戦いとなりました。決勝戦は、一進一退の攻防でしたが、4年次生と1年次生のペアが、3年次生と2年次生のペアをわずかに上回り、勝利を手にしました。顧問の先生からは「流した汗は裏切らない」という言葉がありました。優勝した4年次生は、ペアは異なりますが、6月の定通総体に続いての優勝です。本年度は、県内無敗で卒業することになりました。

女子は、1ペアが4試合をこなすタイトな戦いとなりました。本校の生徒たちは、入賞することはできませんでしたが、多くの経験を積むことができました。来年6月の定通総体では、今回学んだことを生かして、きっと結果を残してくれるのではないかと思います。

【男子・手に汗握る熱戦でした】【女子も健闘しました。次こそは】

0

平成29年度の時間割の作成が始まりました!

11月2日(水)のLHRの時間に、1年次生、2年次生、そしえ、4修を予定している3年次生を対象に、来年度の履修計画作成に関する説明会が行われました。11月になり、本年度もまだ5か月を残していますが、来年度の時間割の作成の第一歩になります。

【各教科の先生方から来年度の授業について説明がありました】

【各教科の先生方から来年度の授業について説明がありました】

本日を含めて5回の時間を使って、説明を受けたり、実際に作成したりすることで形にしていきます。真新しい、平成29年度用の「履修のてびき」も配布され、すでに、来年度を見据えた取組が始まったのです。これは、学悠館高校ならではの取組です。

【部、年次によって会場を別にして、それぞれに応じた説明が行われました】

今日は、各教科の先生方から、卒業までに必ず履修しなければならない科目、履修する順序、科目の内容等について説明がありました。自分自身の夢を実現するために、どんな科目を履修する必要があるのかをよく考えて、計画的に時間割を作成していってほしいと思います。

来年度の時間割を考えるためには、まずは、今年度受講している科目を履修し、修得する必要があります。来年度、再来年度を見据えつつ、まずは本年度の授業にしっかりと出席し、学力を高めていくことが大切です。これから寒くなっていきますが、自分自身のためにがんばりましょう。

【部、年次によって会場を別にして、それぞれに応じた説明が行われました】

今日は、各教科の先生方から、卒業までに必ず履修しなければならない科目、履修する順序、科目の内容等について説明がありました。自分自身の夢を実現するために、どんな科目を履修する必要があるのかをよく考えて、計画的に時間割を作成していってほしいと思います。

来年度の時間割を考えるためには、まずは、今年度受講している科目を履修し、修得する必要があります。来年度、再来年度を見据えつつ、まずは本年度の授業にしっかりと出席し、学力を高めていくことが大切です。これから寒くなっていきますが、自分自身のためにがんばりましょう。

0

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会柔道大会、卓球大会、サッカー大会

10月29日(土)に、本校を会場として、栃木県高等学校定時制通信制秋季大会柔道大会、卓球大会が開催されました。また、宇都宮工業高校を会場として、栃木県高等学校定時制通信制秋季大会サッカー大会が開催されました。

【柔道大会 白熱した戦いでした】 【卓球大会 1本1本のラリーに集中】

【サッカー大会 絶対にゴールさせない気迫】

【柔道大会 白熱した戦いでした】 【卓球大会 1本1本のラリーに集中】

【サッカー大会 絶対にゴールさせない気迫】

柔道大会は、男子個人戦が、本校の生徒3名を含む6名の参加者で行われました。総当たりで戦い、本校の生徒は第3位、第4位、第5位となりました。表彰の際の講評で、担当の先生から、「卒業する生徒は、ぜひこれからも柔道と関わってください」という言葉が印象的でした。学校を卒業しても、生涯、柔道と関わりながら生きていくことができれば、素晴らしいですね。がんばってください。

【見ている方も力が入ります】

卓球大会では、男子、女子の団体戦、さらに、男子シングルス、女子シングルスが行われました。男子団体戦は、惜しくも1回戦で惜敗してしまいましたが、女子団体戦は2校の出場でしたが、相手を圧倒し、見事優勝を飾り、6月の定通総体の借りを返すことができました。男子シングルスでは、予選リーグを勝ち上がった2名の生徒が、決勝トーナメントに進みましたが、いずれも優勝した選手に負けてしまいました。女子シングルスでは、団体戦同様、力を発揮し、3名の生徒が予選リーグを勝ち上がり、さらに、決勝トーナメントも勝ち上がり、優勝、準優勝、ベスト4という結果を残しました。

【女子団体戦・見事優勝!サァ!】

サッカー大会では、1回戦を3対1の快勝で勝ち上がり、決勝に進みました。決勝では、残念ながら、運にも見放され、失点を重ねてしまい、惜敗してしまいました。6月の定通総体では見事優勝を勝ち取ったイレブンです。ぜひ、来年6月には雪辱を果たしてもらいたいと思います。

【白熱した決勝戦、惜しくも…】

【見ている方も力が入ります】

卓球大会では、男子、女子の団体戦、さらに、男子シングルス、女子シングルスが行われました。男子団体戦は、惜しくも1回戦で惜敗してしまいましたが、女子団体戦は2校の出場でしたが、相手を圧倒し、見事優勝を飾り、6月の定通総体の借りを返すことができました。男子シングルスでは、予選リーグを勝ち上がった2名の生徒が、決勝トーナメントに進みましたが、いずれも優勝した選手に負けてしまいました。女子シングルスでは、団体戦同様、力を発揮し、3名の生徒が予選リーグを勝ち上がり、さらに、決勝トーナメントも勝ち上がり、優勝、準優勝、ベスト4という結果を残しました。

【女子団体戦・見事優勝!サァ!】

サッカー大会では、1回戦を3対1の快勝で勝ち上がり、決勝に進みました。決勝では、残念ながら、運にも見放され、失点を重ねてしまい、惜敗してしまいました。6月の定通総体では見事優勝を勝ち取ったイレブンです。ぜひ、来年6月には雪辱を果たしてもらいたいと思います。

【白熱した決勝戦、惜しくも…】

0

寺子屋みらい 第4回「方言の成り立ち」を開催しました

10月29日(土)に、本年度第4回寺子屋みらい「方言の成り立ち」を開催しました。

この講座は、昨年度の「餅文化」についての講座につづく、“日本再発見シリーズ”の一つとして開催されました。講師は、東洋大学文学部の久野俊彦先生にお願いいたしました。

【講師の久野先生です。熱く語ってくれました。】

この講座は、昨年度の「餅文化」についての講座につづく、“日本再発見シリーズ”の一つとして開催されました。講師は、東洋大学文学部の久野俊彦先生にお願いいたしました。

【講師の久野先生です。熱く語ってくれました。】

講座では、「バカとアホ」、「おんなとおなご」、「舌とベロ」の地域境界線は?など方言の東西差、様々な伝播の仕方について豊富な資料をもとにお話をしていただきました。特に、「自分のアイデンティティは方言にこそある」という言葉が印象的でした。また、講座の中では、他県出身の本校の先生方にも参加いただき、方言を紹介していただきました。宮城県出身のS先生(S先生は今年の春、他校に異動してしまいましたが、急遽参加してくれました)、石川県出身の理科のM先生、島根県出身の数学のM先生、大活躍でした。

【資料を使いながらわかりやすく】【本校の先生方も大活躍でした】

印象に残ったことを生徒の振り返りからご紹介いたします。

・先生の言葉で「本当に大切なことは、実は書かない。口で伝える。人類はこれを繰り返してきた。」というのが印象的でした。

・島根県の方言で「ばんじまさいて」は「こんばんわ」ということだそうです。また、石川県の方言で「きんかんなまなま」は「道路が凍る」ことだそうです。さらに、宮城県の方言で「いきなりがおった」は「とても疲れた」ことだそうです。どれもびっくりです。話を聞いていて、自分でももっといろいろな方言を調べてみたいなと思いました。

・方言はあたたかいと思いました。そもそも標準語とは何なのでしょうか?方言がもっと表に出てくるといいなと思いました。

次回の寺子屋みらいは、12月17日(土)に開催されます。テーマは「手話体験~手話で会話をしてみよう~」です。多くの生徒に聞いて、そして、体験してもらいたいと思います。

【資料を使いながらわかりやすく】【本校の先生方も大活躍でした】

印象に残ったことを生徒の振り返りからご紹介いたします。

・先生の言葉で「本当に大切なことは、実は書かない。口で伝える。人類はこれを繰り返してきた。」というのが印象的でした。

・島根県の方言で「ばんじまさいて」は「こんばんわ」ということだそうです。また、石川県の方言で「きんかんなまなま」は「道路が凍る」ことだそうです。さらに、宮城県の方言で「いきなりがおった」は「とても疲れた」ことだそうです。どれもびっくりです。話を聞いていて、自分でももっといろいろな方言を調べてみたいなと思いました。

・方言はあたたかいと思いました。そもそも標準語とは何なのでしょうか?方言がもっと表に出てくるといいなと思いました。

次回の寺子屋みらいは、12月17日(土)に開催されます。テーマは「手話体験~手話で会話をしてみよう~」です。多くの生徒に聞いて、そして、体験してもらいたいと思います。

0

『最近、花を見ましたか?』花のある学校生活運動展開中!

本年度後期から、「花のある学校生活運動」が展開され、その第1弾として、校内の各トイレに花が飾られました。

【心が和みます】

【心が和みます】

「花のある学校生活運動」として、校内の美化と心穏やかに学校生活を送ることへの一助とするために、校内に花を飾ることにしました。このことは、5月に行われた生徒総会で議案として提出され、生徒からの承認を得ました。本年度はHR副委員長が環境美化委員として、花を飾り、そして、世話をすることになりました。来年度以降は、環境美化委員会が創設され、その委員会で担当することになります。

【場所によって様々な花が飾られています。大切に!】

『最近、花を見ましたか?』

ゆっくり花を見たいと思っても、バタバタとした日常生活の中では、花とふれあう機会が失われています。道端に咲いている小さな花さえも見過ごしてしまってはいないでしょうか。そんな日常の中で、ふと目にとまるように、本年度から「花のある学校生活運動」を展開しています。何気なく置かれた花たちをぜひ大切にしてください。

ある大学の調査で面白ものに出会いました。それは、千葉大学環境健康フィールド科学センターが行った「花卉に対する正しい知識の検証・普及事業」調査です。

この調査によると、「花を飾る」ことによる心理的効果を測定したところ、花のない部屋に比べて花のある部屋では、「混乱」、「疲労」、「緊張・不安」、「抑うつ」、「怒り・敵意」が低下するそうです。

また、「花のある部屋では交感神経活動が25%低下し、逆に副交感神経活動が29%上昇することが認められた」そうです。交感神経は人の活動を活発にさせ、逆に副交感神経は人を休ませようとするものです。したがって、花のある部屋では人はリラックスすることができるということだそうです。花を見ることで、気分が晴れたり、リラックスできたり、優しい気持ちになることが実験的に証明されたことになります。

「花のある学校生活運動」では、これらのこともねらいとしています。花を飾ることで、そして、それを目にすることで、少しでもリラックスしたり、優しい気持ちになってくれたりするとうれしく思います。

豊かな心を育むためにも、花を大切にし、花のある生活を楽しんではいかがでしょうか。

【場所によって様々な花が飾られています。大切に!】

『最近、花を見ましたか?』

ゆっくり花を見たいと思っても、バタバタとした日常生活の中では、花とふれあう機会が失われています。道端に咲いている小さな花さえも見過ごしてしまってはいないでしょうか。そんな日常の中で、ふと目にとまるように、本年度から「花のある学校生活運動」を展開しています。何気なく置かれた花たちをぜひ大切にしてください。

ある大学の調査で面白ものに出会いました。それは、千葉大学環境健康フィールド科学センターが行った「花卉に対する正しい知識の検証・普及事業」調査です。

この調査によると、「花を飾る」ことによる心理的効果を測定したところ、花のない部屋に比べて花のある部屋では、「混乱」、「疲労」、「緊張・不安」、「抑うつ」、「怒り・敵意」が低下するそうです。

また、「花のある部屋では交感神経活動が25%低下し、逆に副交感神経活動が29%上昇することが認められた」そうです。交感神経は人の活動を活発にさせ、逆に副交感神経は人を休ませようとするものです。したがって、花のある部屋では人はリラックスすることができるということだそうです。花を見ることで、気分が晴れたり、リラックスできたり、優しい気持ちになることが実験的に証明されたことになります。

「花のある学校生活運動」では、これらのこともねらいとしています。花を飾ることで、そして、それを目にすることで、少しでもリラックスしたり、優しい気持ちになってくれたりするとうれしく思います。

豊かな心を育むためにも、花を大切にし、花のある生活を楽しんではいかがでしょうか。

0

本校において献血を実施しました!

10月25日(火)に、本校において希望者を対象に献血を実施しました。社会に貢献する意欲や態度を育成することを目的としています。

【献血バスが学悠館に!64名が協力!】

【献血バスが学悠館に!64名が協力!】

当日は64名の生徒が協力してくれました。

【エントランスで受付する生徒たち】 【献血バスが学校入り口に】

そもそも献血は、病気やけがをした人のための輸血や血液製剤製造の原料として、健康の人から善意で血液を提供してもらうことです。現在、日本の献血は、日本赤十字社が行っています。集められた血液は、検査をし、問題のない血液が常時ストックされ、必要な医療機関へ提供され、手術やけがの輸血や血液製剤となっています。かなり医学が進歩した今でも血液に代わるもの(人工血液)は、まだ完全に開発されておらず、また、献血された血液も長期間保存ができず、一定期間を過ぎた未使用な血液は廃棄しなければならず、まだまだ健康な人の善意で支えられている制度です。

献血のこれまでについて調べてみました。

1952年(昭和27年)、日本赤十字社血液銀行東京事業所が開設され、血液事業がスタートしました。しかし、しばらくすると民間商業血液銀行による売血が盛んになりました。この売血制度で、輸血の需要を満たすことができましたが、金銭目的で無理な売血をするものが増えてしまい、良質ではない血液、また、献血者の健康面での問題もあり、売血制度は廃止となり、現在の献血だけでの供給となりました。献血制度が法整備されたのは、1964年の閣議決定でしたが、2005年に法改正が行われました。『採血及び供血斡旋業取締法』が名称を『安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律』と変更した上で、大幅に改正されました。このことによって、献血事業の主導権は日本赤十字社から厚生労働省に移り、現在に至っているそうです。

いずれにしても、献血を必要とする人の尊い命を守るためには、健康な人の献血は不可欠です。気軽に取り組めるボランティア活動の一つとして、ぜひ、一度は、そして、何度も献血に足を運んでみましょう。

【献血をこんなものがいただけます】

【エントランスで受付する生徒たち】 【献血バスが学校入り口に】

そもそも献血は、病気やけがをした人のための輸血や血液製剤製造の原料として、健康の人から善意で血液を提供してもらうことです。現在、日本の献血は、日本赤十字社が行っています。集められた血液は、検査をし、問題のない血液が常時ストックされ、必要な医療機関へ提供され、手術やけがの輸血や血液製剤となっています。かなり医学が進歩した今でも血液に代わるもの(人工血液)は、まだ完全に開発されておらず、また、献血された血液も長期間保存ができず、一定期間を過ぎた未使用な血液は廃棄しなければならず、まだまだ健康な人の善意で支えられている制度です。

献血のこれまでについて調べてみました。

1952年(昭和27年)、日本赤十字社血液銀行東京事業所が開設され、血液事業がスタートしました。しかし、しばらくすると民間商業血液銀行による売血が盛んになりました。この売血制度で、輸血の需要を満たすことができましたが、金銭目的で無理な売血をするものが増えてしまい、良質ではない血液、また、献血者の健康面での問題もあり、売血制度は廃止となり、現在の献血だけでの供給となりました。献血制度が法整備されたのは、1964年の閣議決定でしたが、2005年に法改正が行われました。『採血及び供血斡旋業取締法』が名称を『安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律』と変更した上で、大幅に改正されました。このことによって、献血事業の主導権は日本赤十字社から厚生労働省に移り、現在に至っているそうです。

いずれにしても、献血を必要とする人の尊い命を守るためには、健康な人の献血は不可欠です。気軽に取り組めるボランティア活動の一つとして、ぜひ、一度は、そして、何度も献血に足を運んでみましょう。

【献血をこんなものがいただけます】

0

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・8月25日(月)の給食画像

夏休みが終わりました。学悠館高の節目の日はいつも「カレー」です!最初の日の給食は「夏野菜のカレーライス」です。なすに、かぼちゃに、栄養たっぷりですね!今日は、生徒の皆さんが、元気に登校している様子が見られます。学習に部活動にがんばっていきましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

5

3

4

7

0

令和元年東日本台風/浸水被害