文字

背景

行間

定時制の出来事

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第3弾

声楽 歌の好きな人、集まれ!

(音楽・選択科目)

声楽は、授業が1週間に2時間ある〝2単位〟の講座です。この科目は、「声楽基礎」と「声楽」の2種類にグレード分けされ、29年度は、あわせて3講座が開設されています。

「声楽基礎」は、月曜・木曜の6時限目に開講。生徒のみなさんのみが受講できます。「声楽」は、月曜・木曜の1、2時限目の2講座に、生徒のほかにあわせて20名弱の公開講座生も受講しています。声楽は、生徒だけでなく、公開講座生にも人気の高い講座です。

履修の制限は年間2単位まで。4年間で最大8単位まで繰り返し履修することができます。2講座に共通する学習のねらいは、「音楽を構成する諸要素を正しくとらえ、音楽性豊かな表現をするための基礎能力を養うこと」です。両講座とも、歌のテストや発表会があります。講座別のねらいや評価方法は、次のとおり。

○「声楽基礎」(日本語のうたが中心)

声楽の基礎的な技術を習得したい人に向いています。声楽に関する基礎的な技術(発声・発音・音程・表現など)を繰り返し練習して身につけます。歌唱試験と授業に臨む態度を重視して評価します。

○「声楽」(外国の歌が中心)

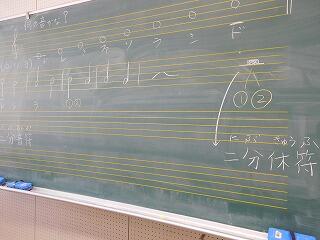

【ピアノの伴奏】 【全身で発声!】

【今日の歌のポイント】 【授業の感想をメモします。】

~ 受講者の声 ~

●29Bクラス・女子生徒 「声楽基礎」

「大きな声を出すことで、自分に自信がついたような気がする。」

●27Aクラス・男子生徒 「声楽」

「腹式呼吸をするのでいい声が出るようになった。声優を目指しているので役立つ。毎回、ともに歌う喜びを感じている。」

●公開講座生・女性(栃木市在住) 「声楽」

「声楽として学ぶのは初めてなので新鮮。これからさらにどんなことが学べるか、とても楽しみ。」

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第4弾」では、必履修科目の「数学Ⅰ」を紹介します。

クールビズ開始! “チーム学悠館”は省エネルギーを推進します。

生徒の皆さんのふだんの通学の服装は、特に制服の指定はありません。私服での登校になります。『平成29年度スクールガイド-定時制課程-』(7㌻・一部抜粋)によると、「服装・履物は、華美なものを避け、清潔でこざっぱりとした、学校生活・学習活動のしやすいものを選びましょう。」と規定されています。

教職員がクールビズ期間に移行しました。生徒の皆さんも、夏季の学習にふさわしい過ごしやすい服装を改めて考えてみる機会にしてみてはいかがでしょうか。

栃木駅下車 徒歩5分! 初夏の通学路を歩いてみました。

栃木駅北口から徒歩5分。駅からとても近い場所にある学悠館高校は、通学しやすく、環境にも恵まれています。今回は、生徒の皆さんのふだんの通学路をご紹介します。

【栃木駅北口から東を望む。】

約250m先に学悠館高校が見えます。節句の季節。鯉のぼりが泳いでいますね。

例年、定時制課程の生徒は、在籍生徒の80%以上が栃木駅(JR線・東武線)を利用して通学しています。

【山本有三『路傍の石』の石碑】

【路傍のタンポポ】

北口から東に向かって延びる両毛線の高架下の道路。生徒の皆さんは、通学路として、ここを利用しています。

【高架下にはツバメの姿も。生徒の通学を見守っているのかな?】

【通学する生徒のみなさん】

横断歩道を渡ったら、左へ進みます。

【案内板(正門は左へ)、『学悠館通り』プレート】

【さらに次の角を右折すると……。】

【正門前に到着です。】 【正門周辺の植栽 】

【ピロティからエントランスホールへ】

いかがですか?とっても便利で通学しやすい学悠館。これなら遠くから通学する皆さんの負担も少なくて安心ですね!

読書案内 ようこそ図書室へ!② ~図書室オリエンテーション~

4月24日(月)から「国語総合」の全14講座の時間を利用して、1年次生を対象とした“図書室オリエンテーション”が行われています。また、転編入生には、4月27日(木)の8時限目に実施されました。主な学習内容は、次のとおり。

1.「図書館学」入門

図書館とは一生のつきあい、日本十進分類法、My図書館

2.学悠館図書室の概要・配置・利用案内・マナー

3.本を探して「読書案内」を作成してみよう!

少人数編成の講座ならではのアットホームな雰囲気。仲間と相談しながら、「読書案内」を作成していました。

【仲間と作成手順を相談しながら……。】

【「読書案内」作成中】 【配付されたオリエンテーション資料】

学悠館高校の図書室では、日常の図書貸出・管理のほかにも多彩な催しなどを計画しています。「読書感想文・感想画コンクール」、「ブックトークのつどい」、「私だけの絵本・カード作りま専科」、「この人の知識・技に学べ」etc.

生徒・公開講座生の皆さん、ぜひ図書室においでください(*^_^*)

「日本文化史」の授業 歴史文化財の活用事例を学ぶ!

4月26日(金)6時限目、「日本文化史pm①」(地理歴史科:学校設定科目)の授業で、巴波川(うずまがわ)周辺に出かけて校外学習をしました。参加したのは、公開講座生を含む6名。

巴波川で多くの“鯉のぼり”(大型連休の風物詩)、屋形船、たくさんの観光客を目の当たりにし、「蔵の町」の歴史的価値を活用した街おこし・観光の事例を学びました。

参加者は、およそ1時間の視察を終えて無事に帰校しました。

参加した受講生は、「歴史的文化財が観光に活用されていると初めて気づいた。」、「自分の住んでいる町の歴史的文化財がどのように役立っているかを見直してみたい。」と話していました。

【巴波川岸を歩く】 【幸来橋から見学】

秋には、江戸期の古地図を用いて旧市内中心街を〝ブラ探検〟する予定です。