文字

背景

行間

行事や部活動の結果などの最新情報です

スポーツ祭について

スポーツ祭について

予定通り実施します。

午後は高温が予想されますので、

スポーツドリンク等を持参して下さい。

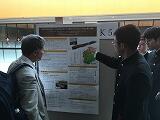

学会で研究成果を発表(SSHクラブ考古科学班)

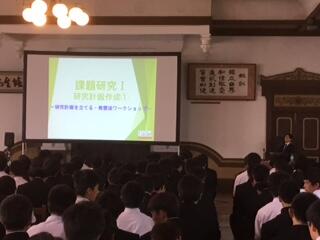

SSH 研究計画書作成講座

5月9日にSSH課題研究の一環として、一年生向けの研究計画書作成講座を行いました。主な内容は、本校教員による講話とマンダラートによる発想法のワークです。

研究のテーマ選びは、課題研究において最も重要な部分です。生徒はまず研究になる題材とそうでないものについて確認し、さらに自分が好きな物から発想して課題を発見するという、研究テーマ選びの方法の一つを学びました。

SSHオープニング講座

4月24日に1年生向けSSHオープニング講座として、東京大学の米田穣教授をお招きし、「なんで、高校生は勉強しないといけないか?についての進化的考察」というタイトルでの講演をしていただきました。

「研究」というものがまだまだピンときていない生徒達も「仮説→実験→解析→論文→疑問→仮説」のサイクルで研究が行われることが学べ、徐々に課題研究に向けて取り組む姿勢が出来てきたと思います。

質疑応答の時間も設けられて、先進的な研究を基盤とした科学全般に生徒達がふれる機会となりました。

2019年度入試結果について

科学研究の手続き体験的に学ぶ~ブラックボックスの中身を想像する~

栃高の木曜7限はSSH課題研究の時間です

2期目の3年目を迎える本校のSSH活動。

その核となる一人一テーマで行う課題研究が今年もスタートしました。

第1回目の内容は以下の通りです。

1年生は、SSHクラブに所属する上級生から研究についての説明を聞きました。SSHクラブ員は研究の成果を毎年外部の学術学会等で発表しています。研究の内容に加え、研究の進め方も分かりやすく話してくれました。1年生にとって、知的探究心を高める良い機会となりました。

2年生は、リスタート講座を行いました。昨年度行った研究を各自で振り返りながら、今年度はどのように研究テーマを設定したらよいかを一度立ち止まって再検討するきっかけとなりました。

平成31年度入学式

ようこそ栃高へ!

職員一同,こころより歓迎いたします。

SSH学問探究講義

3月14、15、18日の3日間にわたって「SSH学問探究講義」を行いました。これは、「大学の先生方からの専門的講義を受けることで、学問への探究心を深めるとともに、進路意識を醸成し、学習意欲を向上させる」という目的のもとに開講されるもので、生徒は自ら興味のある分野についての講座を選んで聴講します。今年度開講された講座は以下の通りです。

テーマ 「手足の自律再生法を両生類や魚類に学ぶ」

講師 田村 宏治 先生(東北大学)

テーマ 「建築家というプロフェッションについて」

講師 岡田 哲史 先生(千葉大学)

テーマ 「インターネットは民主主義をダメにする?-SNSと世論の形成-」

講師 永吉 希久子 先生(東北大学)

テーマ「子どもの脳を治す-遺伝子治療の最前線-」

講師 山形 崇倫 先生(自治医科大学)

テーマ「航空宇宙工学の過去と現在と将来」

講師 槙原 幹十朗 先生(東北大学)

テーマ「空想を実現するインタフェース技術」

講師 小泉 直也 先生(電気通信大学)

テーマ「出生前診断の誤りと法律上の責任」

講師 星野 豊 先生(筑波大学)

テーマ「ヒトを“分かる”-ことばの理解,知能,学習,教育-」

講師 美馬 秀樹 先生(東京大学)

テーマ「医薬品と食品の機能性成分を研究する「ケミカルバイオロジー」」

講師 木村 賢一 先生(岩手大学)

テーマ「医療を支え発展させる工学-計算機シミュレーションで骨の形を科学する-」

講師 小関 道彦 先生(信州大学)

テーマ「ロボットから考える倫理学」

講師 佐々木 拓 先生(金沢大学)

また、専門分野の話だけでなく、研究というものが地道な努力の積み重ねによって成り立つこと、一つの研究が多方面の分野にわたって展開されることなどが、現実感をもって感じられる講義でもありました。今後の進路選択の手がかりや、学習のモチベーション向上につながったことと思います。

平成30年度 卒業式

前日の雨もあがり、さわやかな空のもと 卒業生が旅立っていきました。

正門 卒業生入場

凜々しい整列 卒業証書授与

学校長式辞 同窓会長から祝辞をいただきました

PTA会長も祝福してくださいました 先輩方に思いを伝えた在校生送辞

心のこもった卒業生答辞 声高らかに校歌斉唱

拍手の中、卒業生退場です 式後は応援団による激励も

非常に厳粛でありながら、それでいて卒業生の人柄のように、大変あたたかみのある式が挙行されました。

卒業生のみなさまの、さらなる成長をお祈りいたします。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 1 | 1 | 2 2 | 3 1 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 1 | 1 1 | 2 1 | 3 | 4 |