文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

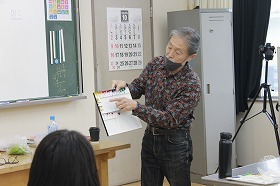

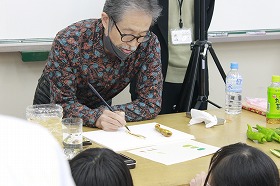

産業デザイン科1年生外部講師による授業

10月7日(金)産業デザイン科1年生を対象に外部講師による授業を行いました。講師の佐々木悟郎文星芸術大学教授は、イラストレータとして書籍カバーやCDジャケットなど多数手掛けています。当日は、生憎の雨模様となってしまったため鑁阿寺でのスケッチを中止し、実習室で持ち寄った野菜を描きました。

授業では、透明水彩の基礎技法として「色の三原色」「補色」「グラデーション」等を学び、その後、ピーマンやおくらなどをよく観察して描きました。どの生徒も熱心に取り組めました。授業の最後には、全員の作品を並べ講評会を行いました。「この色味は素晴らしい」「とても形を良く捉えている」と佐々木先生から評価いただき、生徒は破顔一笑でした。

この成果は、足工祭の「産業デザイン科展示」で紹介いたします。是非ご覧ください。

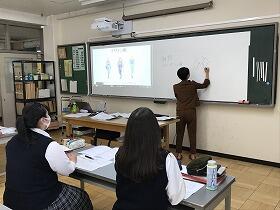

出前授業「ファッション画講座」

9月21日(水)、足利デザイン・ビューティー専門学校ファッションデザイン科の奥山奈美先生をお招きし、産業デザイン科3年生を対象としたファッション画講座を実施しました。

今回は、ファッション画の基礎基本となる服飾の造形や発想方法についてご指導いただきました。講話では、ファッションデザインにおけるファッション画の役割やイラストとの違い、服が流通するまでの工程について説明をいただきました。

実技演習では、服のディティールに重点を置いたファッション画を描きました。生徒は人体に合わせて立体を意識した作図に苦戦していましたが、製品化を想定したファッションデザインについて実践的に学ぶことができました。

栃木県高校生ものづくりコンテスト(旋盤作業部門)

7月30日(土)、宇都宮工業高校にて栃木県高校生ものづくりコンテストが実施されました。

機械科からは、旋盤作業部門に3年生のガルシア ヴォルテイル君と2年生の藤岡 槙之介君が参加しました。

課題は技能検定2級に近い内容となり、標準時間2時間30分での作業となりました。

6月から練習をスタートし、本番では時間内に作品を完成させることができました。

また、開会式ではガルシア ヴォルテイル君が選手宣誓を行いました。

機械科3年2組 課題研究

機械科3年2組 課題研究

ニス塗り ボール盤による穴あけ

マシニングセンタの操作 材料の曲げ加工

材料のバリ取り 溶接作業

12月の発表会に向けて、2学期も頑張って作業を進めていきたいと思います。

産業デザイン科2年知的財産権特別授業

7月14日(木)産業デザイン科2年生を対象に、日本弁理士会関東会栃木委員会より高原千鶴子様、岩崎孝治様を講師にお招きして「知的財産特別授業」を実施しました。この特別授業は、起業家精神育成の一環として平成28年度より毎年行っています。

高原弁理士からは、知的財産権の概要説明として、本校で保管されている意匠登録第1号の雲井織をはじめ、商標、著作権などデザインに関わる権利についてお話頂きました。クイズ形式で事例をご紹介頂き、とてもわかりやすく学ぶことができました。

岩崎弁理士からは、J-PlatPatの活用と特許申請についてお話頂きました。知財調査の演習として意匠や商標の検索方法教えて頂き、身近な商品やキーワードを入力して特許申請された商品を探しました。デザインをするときに知っておくべき権利や、制作で気をつけなければならないことを実践的に学び、知的財産権について理解を深めることができました。

第12回関東甲信越北陸高校生溶接コンクール

戸森さんは、昨年の秋に開催された栃木県高校生溶接コンクールで準優勝に輝き、栃木県代表に選出されました。日頃から放課後や土曜日等日々練習を積み重ね努力して、今回の関東甲信越北陸高校生溶接コンクールに臨みました。

日頃の練習の成果を十分発揮し、26名中7位の「優良賞」に輝きました。日頃からご支援いただき感謝申し上げます。

イラストレーター惣田紗希先生の授業

産学官連携による安全教育講習会(機械科)

県内で初めての産学官連携による安全教育講習会を機械科1年生(78名)を対象に実施しました。7月4日(月)、7月6日(水)の工業技術基礎の時間を使って、株式会社日本キャンパックの方に来ていただき「ものづくりにおける安全」についての講話・安全体感機による体験学習を行いました。講話では、「安全第一」が掲げられるようになったきっかけや、企業で実際に行っている取り組みなどを話していただきました。安全体感機による体験学習では、4つの体感機をお借りし、現場でおきた事例を元に割り箸や竹の棒を人の指や腕に見立て、疑似体験を行いました。

また、7月6日(水)には足利労働基準監督署の方に来ていただき「労働災害」について講話をしていただきました。

安全に対する講話や体験学習を通じて生徒は、機械の使い方を誤ると取り返しのつかない事故になってしまうことを身をもって体感し、実習中だけでなく日常生活から安全に対する意識をもって行動しようという気持ちになっていました。

「ものづくりにおける安全」の講話 チェーン巻き込まれ体感機

手動式ローラー巻き込まれ体感機 エアシリンダー残圧挟まれ体感機

高圧力(水圧)安全体感機 「労働安全」の講話

リーフレットの制作で下野新聞の取材を受けました!

近々、下野新聞に掲載される予定です。デザインしたリーフレットは、県内小中学校に配布・活用されています。

産業デザイン科の課題研究「御庭守之印(おにわもりのいん)」の制作」

産業デザイン科の課題研究「文化財庭園御朱印 「御庭守之印(おにわもりのいん)」の制作」を紹介します。

このテーマでは産業デザイン科3年生の4名が、足利庭園文化研究会から依頼を受け、デザイン支援として印の図案制作に取り組んでいます。「御庭守之印」とは、文化財庭園を守り保存、継承したいという気持ちが込められた庭園御朱印です。今回は、樺崎寺跡浄土庭園、巖華園、新藤氏庭園、物外軒庭園の4か所分を制作します。

外丸造園の外丸実様をはじめとする足利庭園文化研究会、足利市教育委員会文化課、庭園の所有者の方々にご案内頂き、庭園の造りや歴史について学びました。取材をもとにラフのプレゼンテーションをして、図案の方向性を決めていきます。

樺崎寺跡浄土庭園(左)、巖華園での見学の様子

新藤氏庭園(左)、物外軒庭園での見学の様子

フォトグラファー 折田利弘様の文化財撮影講座(左)

足利庭園文化研究会の方々へラフのプレゼンテーション

頑張ってます! 電気工事士!

電気工事士の実技試験では公開されている13個の問題から1問出題されます。どの問題が出てもいいように全てのパターンを作っていきます。

試験まで1ヶ月とちょっと!電気工事の暑い夏は始まったばかり!みんな合格に向けて頑張っています!

令和4年度 工場見学(電気システム科)

三和シャッター工業株式会社 株式会社日東電機製作所

株式会社IDX

株式会社ミツバ 東亜工業(株)

令和4年度 工場見学(機械科3年)

令和4年6月8日(水)

本校では全クラスを対象に各クラス2社の工場見学が2年ぶりに実施されました。機械科3年1組はパナソニック冷機・空調株式会社、坂本工業株式会社、機械科3年2組は澤藤電機株式会社、しげる工業株式会社を見学をさせていただきました。各企業の工場では大型の工作機械や自動ロボットで加工される部品や組み立て工程が主流になっていました。また、そのような中でも大型機械ではできない細かな作業を人の手で行っている部分もあり、最終的には人の目で確認することの大切さを教えていただきました。

会議室での会社説明 積極的に質問する生徒

各企業の担当者様からも丁寧でわかりやすい説明を受け、今年度の工場見学も充実したものとなりました。3学年の生徒にとっては今後の進路決定の為の貴重な経験となったようです。

産業デザイン科の企業・大学見学

1年生は、(株)大麦工房ロアと朝日染色(株)を訪問しました。

大麦工房ロアでは、大麦や足利足利マール牛を使った商品開発や、パッケージなどのグラフィックデザインについて学びました。パンフレットを制作した卒業生の吉澤楓様から、仕事内容や入社の経緯についてもお話いただきました。

朝日染色では捺染の作業工程を見学し、手捺染とインクジェット捺染の違いや環境に配慮したSDGsへの取り組みについて学びました。印刷した布地は、大手アパレル企業で高級製品として販売されます。

(株)大麦工房ロア 大麦ダクワーズの製造工程の見学と吉澤さんの講話

朝日染色(株) 捺染工程(半自動プリント(左)とインクジェット捺染)の見学

2年生は、ダイサン(株)氏家工場と文星芸術大学を訪問しました。

ダイサン(株)氏家工場では、チラシやパンフレット、ポスターなど、印刷物の製造過程や5S運動に対する会社の取り組みについて学びました。

文星芸術大学では、デザイン・マンガ分野の教授による、体験授業に参加しました。どちらの授業も専門的で新鮮な体験となり、将来の進路について考える良いきっかけとなりました。

ダイサン(株)氏家工場 印刷物の製造・加工についての説明

文星芸術大学 体験授業

(左)CGキャラクターを作ろう!(右)ピンホールカメラで撮影•現像しよう!

3年生は、朋和産業(株)と千葉工業大学を訪問しました。

朋和産業では、食品パッケージの印刷方法や加工について学びました。また、朋和産業の商品開発力やデザインについての説明を頂き、今後の参考になるような時間となりました。

千葉工業大学では、大学の仕組みや創造科学部デザイン科学科のカリキュラムについての説明をいただきました。施設内見学でも工作室や研究室を見学させていただき、レベルの高いデザインの学習をしている雰囲気を感じることができました。

朋和産業(株) 会社概要とパッケージの印刷工程の説明

千葉工業大学 デザインに関する講演会と工作室の見学

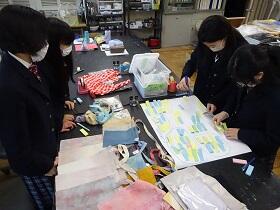

足利中央特別支援学校との協働による商品開発

産業デザイン科の課題研究のテーマの1つ「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」を紹介します。

この課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCGで合成し、企業の方のアドバイスを受けながら、デザイン製品を製作するものです。そして、「テトテデザインラボ」というブランド名で展示・販売を行います。

2022年度はSDGs「持続可能な開発目標」をテーマに製品を製作することにしました。

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。

SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。(外務省HPより)

初日のワークショップではSDGsについてのアニメーションや解説動画を見たり、ウェブで検索したり調べ学習を行いました。そして各班で製作するテーマを決め、何を描けばメッセージが伝わるか話し合い、発表を行いました。

元気いっぱいな生徒さんが多く、楽しく和やかな雰囲気で終えることができました。次回のワークショップでは実際にイラストを描いていきます。どんなデザインが生まれるか、楽しみです。

産業デザイン科 課題研究スタート!

5月10日 本日より産業デザイン科3年生の課題研究が始まりました。課題研究は、10テーマに分かれており、1年次2年次で学習したデザインの力を課題解決に向けて研究する探求的な授業です。

テーマの1つとして「染織と捺染による製品づくり~チャレンジショップでの販売を目指して~」を紹介します。

このテーマでは、足利市が“織物のまち”であることから地域に根ざした繊維製品の開発に取り組んでいます。2年次に学習したシルクスクリーン捺染と3年次に学習する染織デザインの知識を生かし、企画・デザイン・制作・販売までの工程を学んでいきます。制作した商品は11月に予定されているチャレンジショップにて販売します。

本日は1週目として、過去のチャレンジショップでの売り上げや顧客情報を分析し、商品企画を行いました。5名のメンバーがアイデアを出し合い、今年度の商品のテーマを決定していきます。今後は染色実験や試作品制作を行い、より魅力的な商品づくりを目指します。

昨年のチャレンジショップの様子 グループワーク・商品企画

電気システム科1年、初実習の様子

前半のローテーションでは、以下のテーマで実習を行っていきます。

①製作実習「デジタルテスタの製作」

②電子計測実習「オームの法則実験、抵抗の直並列回路」

③電気工事実習「配線作業」

④機械実習「機械計測、旋盤」

初めての実技実習ということもあり、皆緊張した様子で取り組んでいました。

ケガに気をつけて、安全に実習を行っていきましょう!

機械科3年生 課題研究のテーマが決まりました

機械科の3年生は、課題研究がスタートしました。

機械科3年1組が毎週火曜日、機械科3年2組が毎週木曜日に実施します。

今年度のテーマを紹介します。

【機械科3年1組】

・職場実習(オグラ金属(株)、菊地歯車(株)、佐藤金属工業(株))

・高大連携(足利大学)

・木工製作 ・3Dプリンタ+マシニングセンタ

・サッカーゴール製作 ・野球ネット ・電気自動車

・体育館シート収納台 ・ゴミステーションの製作

【機械科3年2組】

・職場実習((株)深井製作所、坂本工業(株)、(株)タツミ)

・木工製作 ・金属製作 ・ゴム動力自動車 ・3Dプリンタ

・アメフトロボット ・缶つぶし機 ・マシニングセンタ

電気システム科3年、実習スタート!

4月はじめは、1,2年次の振り返り実習である「技術コンクール」が行われます。電気システム科では、電気基礎、電気・機械計測、電気工事、シーケンスの4テーマを振り返ります。来週のコンクール本番に向けてみんな頑張っています!

来週以降は、3年生の実習テーマと課題研究が行われます。

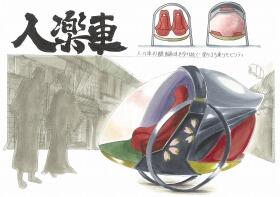

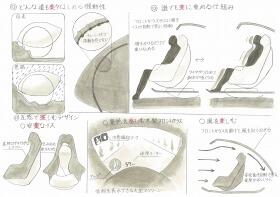

3年連続で足工生がカーデザイン賞受賞

「カーデザイン賞」3年連続で受賞しています!

第8回 カーデザイン賞 赤坂京香「Fun!mock」

第9回 カーデザイン賞 早川千晴「UKIUKI MANTA」

第10回 カーデザイン賞 落合柚巴「人楽車」

時事通信の記事

第10回カーデザインコンテスト:時事ドットコム (jiji.com)

下野新聞

近未来×人力車が融合 カーデザイン賞に足利工高の落合さん|県内主要,地域の話題|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) (shimotsuke.co.jp)