文字

背景

行間

食品科学科3年生「食品製造分会」の7名が下記大会に参加してきました。

大会名:第4回『高校生食のSDGsアクションプラングランプリ』最終審査

テーマ:『豊かで持続可能な食を目指して』

日 時:令和7年11月8日(土)

会 場:兵庫県神戸市 流通科学大学

全国から選ばれた代表9チームのうちの1つとして、今年度の課題研究として取り組んできた活動や、マーケティングやSDGsに関する今後の計画などを発表してきました。

他チームの発表を聴くことで、自分たちの取り組みについてもより深めることができました。

<発表(10分間)の様子>

<質疑応答(8分間)の様子>

【発表メンバー:食品科学科3年生】

今回の発表にあたり、学校関係者だけでなく、多くの団体の方々にご支援をいただくことができました。おかげさまで、当日は日々の学習を活かした立派な発表を行うことができました。 ありがとうございました。

今後とも生徒の研究活動にご理解・ご協力のほどお願いいたします。

食品科学科1年生の出井さんが、下記大会に参加してきました。

大会名:第2回全国高校生フードビジネスアイディアコンテスト フードビジネス甲子園2025

部 門:地域課題解決・地域活性化部門

日 時:令和7年11月1日(土)

会 場:群馬県庁 32F

「食」を通じた地域活性化のアイディアを考え、予選審査の結果、本選発表での5チームに選ばれることができました。

部門で唯一、チームではなく一人でのプレゼンテーションでしたが、発表から質疑応答にいたるまで、自分の考えやこれまで取り組んできたことに自信を持って発表することができました。

<発表の様子>

<大会会場の様子:群馬県庁>

2学期がスタートし、1年生が「農業と環境」の圃場で『秋冬野菜の作付け実習』として、ダイコンの播種(はしゅ:種をまくこと)、ハクサイの定植を行いました。

今年度の品種はダイコンは《三太郎》、ハクサイは《お黄にいり》です。

ダイコンの種子はとても小さいため、播種の場所以外に落とさないよう気を付けながら丁寧に作業を進め、ハクサイの定植では植付ける深さや間隔、ペーパーポットを外す際に根を切らない等に注意をして作業を進めました。

定植したハクサイ苗は、生徒たちが夏季休業中にペーパーポットに播種を行い、本葉が5枚ほどに生長した苗です。

〈ダイコン播種実習の様子〉

〈ハクサイ播種実習の様子〉

〈ハクサイ定植実習の様子〉

ハクサイ定植実習の日には1週間前に播種したダイコンが発芽していたので、観察と除草も行いました。生徒たちは無事に発芽したことに安心し、笑顔で観察などをしていました。

〈除草もしっかり取り組みました!! ダイコン発芽・ハクサイ定植後の様子〉

今後の圃場では、追肥・土寄せ・間引き・除草などの管理実習を行う予定です。

立派な作物が収穫出来るよう、全員で協力して実習に取り組んでいきましょう!!

「食品製造」の授業では、座学で加工原理について学習するだけでなく製造実習を通じて技術や知識を深めます。

今年度入学した1年生はこれまでの間に「ソフトビスケット製造」「手ごねロールパン」「あんぱん製造」実習を行いました。

あんぱん製造

手ごねロールパン

ソフトビスケット

9月3日(水)に2年生が関連上級学校見学で【TBC学院国際テクニカル製菓調理専門学校】に伺い、見学・調理実習を行いました。

調理実習では西洋料理「牛肉のハンバーグステーキ~シャンピニオンソース・ポテトリヨネーズ添え~」と、製菓「ブランマンジェココ」の2種類を調理しました。

講師の小口伸孝先生と松儀葵先生によるデモンストレーションを全員で見学し、調理工程や使用器具の扱い方などのお話しをお聞きしてから調理を開始しました。

学生のみなさんにアシスタントとして各班に入っていただき、分からない事やポイントを優しく教えていただきながら調理を進めていきました。

小口先生からは『材料の役割』や『火加減の重要性・音を聞く大切さ』などを、松儀先生からは『飾り切りの技術』など、調理を行う際の重要なアドバイスや技術を直接指導していただきました。

〈調理実習中にいろんな事を聞きながら進めていき・・・完成!!〉

ハンバーグとブランマンジェココの盛り付けが完成し、生徒たちは笑顔で試食をしていました。

本格的な設備が整う中で調理実習を行うことが出来、生徒たちにとってはとても有意義な時間となりました。今後の進路選択や学校生活にも活かしていきたいです。

お忙しい中、小林校長先生をはじめ、小口先生、松儀先生、学生のみなさん、貴重な体験をありがとうございました。

場所:静岡県浜松市 アクトシティ浜松

日時:令和7年8月20日(水)~21日(木)

食品科学科1年生の出井さんが、栃木県の代表として意見発表分野Ⅲ類に出場してきました。

<分野Ⅲ類:資源活用・地域振興 に関する発表>

1学期の間に取り組んだ様々な経験を活かし、県の代表としてふさわしい発表をすることができました。

関東ブロック連盟1都8県の代表が参加するなか、出井さんは「優秀賞」をいただくことができました。

今回の取り組みにあたり、地域の様々な方から多くのご協力いただいたおかげでこのような機会をいただくことができました。ありがとうございました。

今後とも生徒の活動にご理解・ご協力お願いいたします。

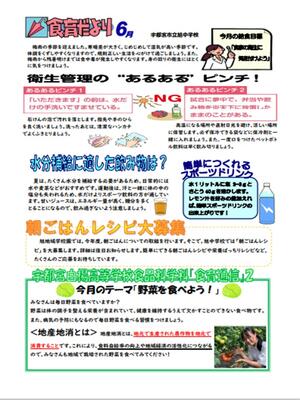

食品科学科では、今年度より旭中学校と連携して食育活動を行っています

取り組みの一つとして、旭中学校で配布されている「食育だより」の内容を食品科学科の生徒が考え、載せていただいています。

食品科学科で学んだことを活かし、今後も様々な形で情報発信をしていきたいと思います。

食品科学科・農業経営科の生徒が「道の駅サシバの里いちかい」のお弁当レシピを考案しました。

食品科学科の1年生・2年生 農業経営科の3年生が考案した副菜をお弁当に採用していただき、実際に道の駅での販売が行われました。

実際に販売されたお弁当(副菜3種類が白楊高校の生徒が考案したおかず)

お弁当は7月19日(土)20日(日)21日(月)、26日(土)27日(日)の期間限定で販売が行われました。

期間中は多くの方にご購入いただきありがとうございました。

今後も学習を活かして様々なことに挑戦していきたいと思います。

食品科学科生徒がイベントに参加しました。

イベント名:第24回JAグループ栃木 パワフルアグリフェア

日 時:令和7年7月26日(土)

場 所:みずほの自然の森公園

参加の生徒:菓子パン製造(食品科学部生徒) 会場販売(食品科学部1年生3名 2年生3名)

菓子パン製造の様子

販売の様子

当日は暑い中、多くの方に購入いただきありがとうございました。イベント中も多くの方々が生徒たちに温かい声をかけてくださりました。ありがとうございます。今後の励みにしていきたいと思います。

「農業と環境」の1学期最後の実習として、春夏野菜として作付けした『ジャガイモ・トウモロコシの収穫実習』を行いました。

4月中旬に植付け・播種をしてから、追肥や除茎・土寄せ・間引き・除草などの管理実習が実を結び、強風や病気にも負けず立派に生長し、無事に収穫時期をむかえました!!

ジャガイモ収穫では、各自の場所を剣先スコップで掘り起こすと次々とジャガイモが出てくることの驚きに声が上がり、トウモロコシ収穫では、自分の身長ほどに生長した茎からもぎ取り収穫を行いました。

〈収穫実習の様子。たくさん収穫出来ました!〉

また、収穫したジャガイモを使用して『ポテトサラダ調理実習』も行いました。

〈調理実習の様子。美味しく出来ました!〉

生徒たちは、自分自身で作物の生長過程を観察したり、日々の管理実習を行ったりした作物の収穫が出来た喜びを感じ、収穫物を使用した調理加工までの実習に一生懸命取り組んでいました。

前回に続き、2年生の総合実習の授業実習風景です。

今回の「食品微生物」では、『手指細菌について』の実験を行いました。

実験に目的や培地調整方法の説明、手指細菌についての説明などを聞いてから、班ごとに実験を開始しました。

はじめに培地の調整・溶解・滅菌の工程を行い、滅菌シャーレに分注して《平面培地》を作成し、生徒自身の手指([洗浄無し]・[水のみで洗浄]・[石鹸+アルコール消毒])を培地に押し当てました。

〈実験の様子・クリーンベンチ内でも操作しました〉

その後は一定の温度で培養し、どのように変化しているか観察を行います。

今回の実験では、培地の調整方法や分注の仕方、器具やクリーンベンチの基本的操作などを学習しました。

前回に続き、2年生の総合実習の授業実習風景です。

今回の「総合実習・食品製造」では、『菓子パン製造(あんぱん・クリームパン)実習』を行いました。

包餡工程の際には、あんやクリームが出ないよう丁寧につつみ、あんぱんは黒ゴマをのせ、クリームパンはスケッパーで切り込みを入れ特徴的な形に成形していきました。

天板に並べ発酵させた後オーブンで焼き上げ、その後冷却、販売商品にするための包装を行いました。

〈製造の様子・美味しそうに焼き上がりました!〉

焼成中の甘い香りが製造室からしていて、「パンの製造をしているの?」などと他学科の生徒や職員から声をかけられている様子も見られました。

その後校内販売を行い、完売しました!ありがとうございました!!

「総合実習」とは、【食品化学】【食品製造】【食品微生物】の3分野に分かれ、それぞれの授業で学んだ基本的学習内容を実験実習を通して体験的に学ぶ科目です。

今回の「食品化学」の実験では、『pHの違いによる色素成分の変化確認』を行いました。

今回は《紫キャベツ》を試料とし、色素成分やアントシアニン色素とpHによる関係性などを確認しました。

〈授業実験の様子・真剣な表情で取り組んでいます!〉

同じ班の生徒同士で手順を確認しながら使用する薬品の取り扱い方、器具の使用方法なども実験を通して学習しました。

1年生の「農業と環境」で春夏野菜の管理実習と観察・スケッチを行いました。管理実習の内容は『除茎・追肥・土寄せ・除草(ジャガイモ)、間引き・追肥・除草(トウモロコシ)』です。

《除茎(じょけい)》とは、複数の茎から優良なもの(茎が太い、勢いよく生長しているなど)を残し、必要な茎数に調整する作業です。《間引き(まびき)》とは、複数発芽した株の中から良い株(成長が早い、茎が太いなど)を選び、それ以外の株は抜いてしまう、又は切ってしまう作業です。

どちらの作業も作物を栽培するうえでは、大切な管理となります。

どの様な手順で行うのか、注意するポイントはどのようなことなのかなどの説明を受けてから、生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

〈除茎の前と後の違い〉 〈間引きの様子〉

〈除草もしっかり!〉 〈生徒たち、良く観察しています!〉

観察・スケッチ実習では、現在の生長具合や葉齢調査、葉の形状の違い、色味の違いなども良く観察していました。

順調に生長しているので、収穫時期が待ち遠しいですね!!

5月28日に宇都宮市保健所健康増進課の枝さんと村上さんを講師として、食品科学科2年生でキャリア形成支援事業を実施しました。今回は『栄養と健康』についての講話やヘルシーメニューの調理実習を行っていただきました。

講話では「栄養バランス・朝食の大切さ」や「不足しがちな栄養素とは?」「高校生の食生活ポイント」などを資料や飲料水の糖分量を表現したペットボトルなどを使用して、食事の重要性を分かりやすく説明していただきました。

〈講話の様子・生徒たち真剣に聞いています〉

調理実習では《野菜たっぷり!塩分控えめ!》をテーマにした献立で、減塩にしてもお酢の酸味やごま油の風味などで美味しく食べられたり、食材を大きめにカットすることによって食べ応えを得られ食べ過ぎ防止となったりと、日常生活内にも取り入れやすい工夫も教えていただきました。

〈調理実習の様子・美味しくいただきました!〉

その他にも各世代の栄養・健康面についての課題や宇都宮市が行っている食育の取り組み、栄養成分表示を見る大切さ、また、行政栄養士の業務内容など、今後の日常生活に必要な知識をお話していただき、生徒たちは真剣な表業で聞いていました。

授業だけでは得ることが出来ない知識を得ることが出来、とても有意義な時間となりました。

枝さん、村上さん、大変ありがとうございました。

今年度も「食品製造」の授業実習は、毎年恒例のジャム製造から開始しました!

「食品製造」とは食品の特性や加工の原理などについての知識を、授業実習を通して学ぶ科目です。

今回は『マーマレードジャム製造・イチゴジャム製造』の実習を2・3年生が実施しました。どちらのジャムもまずは《前処理》を行いました。

甘夏は果皮と果肉に分け、その後、ペクチン液の抽出などを行い、イチゴは丁寧にヘタ取り・洗浄を行い、どちらも製品内に異物混入が無いよう細心の注意を払いながら工程を進めていきました。

その後、ペクチン液や砂糖などを添加しながら煮詰め、ジャム瓶に充填を行いました。放冷後に異物混入の最終チェックやラベル貼りを行い、校内販売のための製品とする準備を進めました。

〈マーマレードジャム製造の様子〉

〈イチゴジャム製造・ラベル貼りの様子〉

〈美味しいジャムの完成!〉

今後も様々な製造実習を行いながら、食品の衛生管理や安全性の確保、原材料から販売製品に加工するまでの工程などを学んでいきます。

4月15日・22日に1年生が「農業と環境」の圃場で『ジャガイモの植付け』と『トウモロコシの播種(はしゅ)』の実習を行いました。※播種とは種をまくこと。

1年生は初めての圃場での実習ということで緊張した様子も見受けられましたが、クラスメイトと声をかけ合いながら手順を確認したり、先生に質問したりしながら植付け・播種の作業を行っていました。

覆土(ふくど:土をかぶせること)や鎮圧、かん水など初めて聞く言葉の説明も真剣な表情で聞きながら丁寧に作業を行い、生徒たちは皆、笑顔で圃場実習を終了しました。

〈ジャガイモ植付けの様子:種イモの観察もしっかり行っています〉

〈トウモロコシの播種の様子:かん水もしっかりと!〉

〈今年度の作付け品種〉

「農業と環境」の科目は、農業の基礎を授業や圃場実習を通して学習をしていきます。

植付け・播種をした作物が発芽をし、どのように生長していくのかを授業実習を通して自ら感じて・学んでいき、食品製造・食品加工で使用される原材料の生産過程などにも理解を深めていきます。

今後の圃場実習では、作物の観察のみではなく追肥や土寄せ、間引き、除草などの管理実習も行う予定です。

クラス全員で協力して実習に取り組んでいきましょう!!

食品科学科2年生において、宇都宮市保健所生活衛生課の小林さん、荒川さんに講師を依頼し、『食品安全ゼミナール講習会』を実施しました。

冊子やスライドを用いて「食品添加物」や「食物アレルギー」など、食に関する様々なことを説明していただき、生徒たちはクイズ形式で分かりやすく学んでいきました。

また、「食中毒」の事例を示しながら菌やウィルスの特徴、感染経路、予防策を詳しく説明していただきました。生徒たちは実習で食品製造を行うため、自分たちの身近な事柄だと改めて実感した様子でした。

〈講習会の様子・クイズも盛り上がりました!〉

事前に生徒から質問をしていた「健康食品」や「輸入食品」についても、どのような検査を実施しているのか、摂取する時の注意点などを説明していただき、より深く【食の安全】について学ぶことが出来ました。

食品製造実習に取り組む時や日常生活を営む上でも、大変重要なことを学べる講習会となりました。

小林さん、荒川さん、お忙しい中ありがとうございました。

食品科学科食品製造分会で、本校産規格外トマトと宇都宮市産小麦(さとのそら)を活用した「白楊トマトうどん」の開発、販売を通して進めていた「地域資源を活用した商品開発による持続可能な社会を目指して~地産地消・地域活性化アップサイクルプロジェクト」が令和6年度みどり戦略学生チャレンジ(関東ブロック大会)にて特別賞を受賞することができました。3月4日(火)さいたま新都心合同庁舎2号館(関東農政局)にて表彰式が行われ、代表2名が参加してきました。表彰式後に行われた交流会では、他県の高校生や大学生、関東農政局の職員の方々と「取り組みを通して感じた課題」や「持続可能な循環型社会へシフトしていくために必要なことは何か」など意見交換を通して交流や視野を広げることができました。この活動にご協力、ご支援いただきました地域、企業、JA、キッチンカーの方々に深く感謝申し上げます。

表彰式の様子 活動パネル 交流会の様子

食品科学科2年生において、栃木県保健福祉部生活衛生課の中平さん、桑野さんを講師としてお招きし、『HACCP』による衛生管理についての講話、また、食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因を把握・分析などの演習も交えて学習しました。

グループワークの際には様々な視点から危害要因となる事柄の意見を出し合い、生徒たちのより理解を深めようとする姿勢が見られました。

〈講習・グループワークの様子〉

製造する製品の安全性を確保する衛生管理方法など、重要な事を学ぶことが出来、とても有意義な講習会となりました。

今回学んだ事を今後の食品製造・加工実習に活かしていきたいと思います。

中平さん、桑野さん、大変ありがとうございました。

食品科学科食品製造分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、新たなレシピを完成させました。

今回は、ごぼうを使ったレシピとして宇都宮名物「餃子」の具をゴボウと合わせた挟み焼を開発しました。

以下のリンクからレシピが見られます。

https://tohokuseed.co.jp/recipe/oouragyozahasamiyaki.html

以上で今年度のレシピ開発はすべて終了しました。

合計9つのレシピを株式会社トーホクHPに掲載していただいております。是非ご覧ください。

これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきます!

毎年1月中旬~2月上旬にかけて行っている恒例の『みそ仕込み実習』を、食品科学科1・2年生で実施しました。

洗米・蒸米した米に種麹を付け”床もみ”や”切り返し”をして麹を製造、さらに発酵による発熱を抑制するために塩と混ぜ合わせ「塩きり麹」とし、「蒸煮大豆」と合わせて握りこぶし大のみそ玉にしてから容器内に空気が入らないようすき間なく丁寧に詰めていきました。

みその原料として使用している大豆の品種は《里のほほえみ》、米は農業経営科が高根沢農場で栽培・収穫したもので品種は《とちぎの星》です。

〈実習風景・真剣に取り組んでいます!〉

麹作り実習では、麹菌の菌糸が米粒の表面から中に入っている状態を良く観察し、仕込み実習では、雑菌・異物が混入しないよう注意を払い、衛生面の重要性も学びながら工程を進めていきました。

その後、上部に塩でふたをし重石などをのせ、仕込みが終了しました!

〈みそ仕込み完了!〉

今回仕込んだみそは麹菌の酵素や酵母、乳酸菌の働きによって、発酵・熟成され美味しいみそになっていきます。仕込んだ際のみその色や香りが発酵中どのように変化していくのか、製品となるときはどのように変化しているかなどを良く観察してみてほしいです。

食品科学科食品製造分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、今回はトウモロコシとエダマメ、そうめん南瓜を活用したオリジナルレシピを開発しました!

トウモロコシやエダマメの特徴を活かしたアイデアメニュー、そうめん南瓜という珍しい品種に悩みながらも3種類オリジナルのレシピを開発することができました。

以下のリンクからレシピが見られます。これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきます!

https://tohokuseed.co.jp/recipe/bantamscone.html

https://tohokuseed.co.jp/recipe/yamitukizun.html

https://tohokuseed.co.jp/recipe/soumentyuukasoup.html

食品科学部は、食品科学科の生徒が食品に関する技術や知識向上を目的に活動している学科部です。今年初めの活動としてフォカッチャ製造(ハーブソルト味とハニー味)をおこないました。

今回の活動では、授業では通常扱わない①生イースト、②準強力粉(フランス粉)を使用し、その違いを学ぶとともに、縦型ミキサーを使用し生地から一貫して製造しました。

まずは、原材料を縦型ミキサーで混合し生地をつくり、ホイロで一次発酵します。

生イースト 縦型ミキサー 生地をまとめ一次発酵

一次発酵が終了したら、生地を分割・丸め、ベンチタイムを取り、円形に伸ばしホイロで最終発酵し、フォカッチャの代名詞である穴を指であけます。(ハーブソルト味の方にはオリーブオイルをぬり、ハーブソルトをかけます)

生地を分割・丸め 円盤状に成形 穴あけ

オーブンで焼成後、(ハニー味はハチミツをかけます)完成となります。

楽しくおいしく学ぶことができました。来週はバレンタイン企画としてチョコレートを活用した活動を展開予定です!

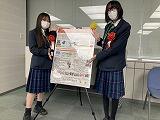

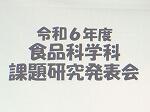

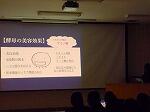

1月14日(火)に食品科学科3年生の課題研究発表会が行われました。

「課題研究」とは、班または個人でテーマを決定し研究活動を行う科目です。

実験や試作を繰り返し行ったり、地域の方や他学科と連携を取ったりとそれぞれ班で活動を行ってきました。また、授業時間だけでは無く、放課後や夏休みなどの長期休業中も利用し、最後まで協力し一生懸命取り組んできました。

各班で取り組んだ研究内容や実験実習方法、結果のデータなどを先生方の指導を受けながらプレゼン資料を作成し、クラス全員の前で成果を発表しました。

生徒たちは緊張しながらも堂々と発表していました!3年生のみなさん、お疲れさまでした!!

〈各班、頑張って発表を行いました!!〉

【令和6年度の研究テーマ】

『食品製造分会』

〇株式会社トーホクとの協働 オリジナルレシピ開発

〇日本酒「白楊舞」の副産物「酒かす」を活用した商品開発

~文化継承で地域とつながるアップサイクルプロジェクト~

〇地域連携/学科間連携 地産地消/地域活性化 アップサイクルプロジェクト

~規格外トマトを活用した地産地消うどんの開発~

『食品化学分会』

〇魚ダイエット~鯛のタンパク質~

〇切り干し大根クッキーで鉄分を取ろう!

〇ゴボウコーヒー

〇手作りチーズのカルシウム量

『食品微生物分会』

〇天然酵母を使用したパン作り

〇理想の納豆を作ろう

〇酵母を活かした花とフルーツの化粧水

食品科学科1・2・3年生の『デコレーションケーキ実習』を行いました。

使用したスポンジケーキは「食品製造実習」で製造した物です。

1年生は基本的なデコレーション、2・3年生は各自で事前にデザインを考えたデコレーションを行いました。

1年生は均等にスポンジをカットしたり、パレットナイフでクリームを塗っていく《ナッぺ》がはじめてだったりと悪戦苦闘していましたが、回転台を上手に使いながら一生懸命に取り組み、きれいなケーキに仕上げました。

〈1年生の実習風景〉

2・3年生は回転台をうまく使いながらナッぺも上手に行い、各自で持参した好きな果物や事前に作成した焼き菓子などを飾り付け、思い思いのデコレーションに仕上げていきました。

〈2・3年生の実習風景〉

〈いろんなデザインのデコレーションケーキ!〉

シンプルなものから可愛らしいもの、フルーツたっぷりなものまで生徒たちは趣向を凝らし、色とりどりなケーキに仕上げていました♬

全員、とても素敵なデコレーションケーキになり、笑顔で実習を終了していました!

1年生の農業と環境で『秋冬野菜収穫実習・加工実習』を実施しました。

圃場で9月中旬に播種・定植をし、その後間引きや追肥・土寄せ・中耕・除草作業などの管理実習を定期的に行い、無事に収穫時期をむかえました!

ダイコンはしっかりと太く生長し、ハクサイも大きく立派に締まりよく結球しました!!

〈ダイコン収穫の様子:太く立派に生長しました 左:耐病干し理想 右:三太郎〉

〈ハクサイ収穫の様子:しっかりと結球しています〉

収穫した作物を利用し『キムチ加工実習』も実施しました。

はじめに下漬けとして、4つ割りの白菜に塩を塗り込んでから樽に隙間なく詰め、数日間重石を乗せて塩漬けにしました。

キムチの味付けに必要な《ヤンニョム》は、生徒が協力して野菜類を千切りにし調味料と混ぜ合わせた後、水気をよく絞った下漬け後の白菜の葉の間に塗っていきました。全ての葉の間に均等に塗り付け、大きな葉で全体を包みこんだらキムチの完成です。

〈下漬けの様子〉

〈ヤンニョム作りの様子〉

〈ヤンニョムを塗り込みキムチ完成!〉

生徒たちは自宅へ持ち帰り、試食をするのが楽しみの様子でした。

「農業と環境」の授業を通して、食品製造や加工に使用する原材料の生産過程や作物栽培の大変さ、生産者への感謝の気持ちを持つ大切さなど様々なことを考え、感じ取ることが出来たと思います。

2年の総合実習で『こんにゃくの製造実習』を行いました。

各班で製造工程を確認し、実習を開始しました。

こんにゃく粉を溶かし、かく拌・練り込みなどの工程を進めていき、味付けとして黒ゴマや青のりを添加しました。

混ぜ込んでいる時の感触の変化や色の変化などを良く観察し、成型をして板こんにゃくが完成しました。

〈こんにゃく製造頑張りました!〉

生徒たちはクラスメイトと協力してこんにゃくの製造実習に取り組むことが出来ました。

また、数種類を各自で持ち帰り「手作りこんにゃく」を自宅で味わうのを楽しみにしていました。

12月5日(木)食品科学科2年生が、キャリア形成支援事業として栃木県めん類業生活衛生同業組合の方々を講師に招き、「うどんの製造講習会」を実施しました。地域のそば・うどん屋のプロの方々から、直接うどんの打ち方を教えていただきました。打ったうどんは、二重窯で茹でて作っていただいた取り汁でいただきました。その後の意見交換及び試食会も実施することができ、有意義な時間となりました。また、昨年度技術協力していただき開発した「白楊トマトうどん」もあわせて試食していただき、ご意見もいただきました。栃木県めん類業生活衛生同業組合の講師の先生方、栃木県生活衛生営業指導センターの八木沢様、ご指導ありがとうございました。

うどん打ち実演 こねる 切る

これから茹でます 試 食 白楊トマトうどん試食

今年も日本酒「白楊舞」の仕込みが宇都宮酒造株式会社にて行われ、農業経営科作物分会10名と食品科学科食品製造分会2名が、発酵が均一に進むように櫂を使ってもろみを攪拌する「櫂入れ」を行いました。今年度より農業経営科が丹精込めて生産した「とちぎの星」を原料に仕込みました。また、発酵後もろみを絞り酒を取り出した後に残った「酒かす」を食品科学科でマドレーヌなどに活用して販売に繋げていきます。

蒸米 記念写真 白楊舞

11月26日(水)5~6時間目に食品科学科食品製造分会17名が、学習の成果発表や意見交換などを中心とした「のざわ特別支援学校」との交流会を実施しました。

本校からは、地域連携を軸とした学科の特性を活かした発表として

①本校生産米で醸した日本酒の酒かすと米粉を活用したマドレーヌの開発

②宇都宮市産小麦と本校トマトの規格外品を活用したうどんの開発

③地域種苗企業との連携による野菜レシピの開発

の3つの発表を行いました。のざわ特別支援学校からも「自己の経験から得た視点から、自分の描く未来にとって必要な社会や地域への提案」としてLRTや映画、調理などについての提案の発表していただきました。

①酒かすと米粉のマドレーヌ ②白楊トマトうどん ③野菜レシピ開発

Teamsを活用してのオンライン交流の中で、各校クイズなどを踏まえて双方向的に交流することができ、意見交換も積極的に行い、理解を深めることができました。

のざわ特別支援学校のみなさん、ありがとうございました。

クイズにチャレンジ 意見交換会 食品製造分会

食品科学科食品製造分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、コールラビとビーツを活用したオリジナルレシピを開発しました!

以下のリンクからレシピが見られます。これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきます!

https://tohokuseed.co.jp/recipe/kohlrabipotage.html

https://tohokuseed.co.jp/recipe/beetstatutaage.html

https://tohokuseed.co.jp/recipe/beetscupcake.html

食品科学科3年食品製造でソーセージの製造を行いました。ソーセージとは、豚などのひき肉に脂肪を加え、調味料や香辛料で味付けした後、ケーシングに詰めて燻煙し、湯煮したものです。ソーセージは、ケーシングの種類によって、羊腸では「ウィンナーソーセージ」、豚腸では「フランクフルトソーセージ」、牛腸では「ボロニアソーセージ」と呼ばれます。まず、豚ひき肉と調味料等を混ぜ合わせ、粘り気が出て白色になりエマルジョン化したら、絞り袋に入れ羊腸(ケーシング)をかぶせた口金から、絞り出します。

練り合わせ 充填 充填したソーセージ

充填したソーセージを2つ折りにし、中央部をねじったものを約5cm前後に編みます。それを70~90℃で20分間湯煮、フライパンで焼いて試食しました。無添加で手作りのソーセージはおいしさもひとしおでした。座学で学んだ製造原理を活かし、クラスメイトと協力してソーセージの製造実習に取り組むことができました。

編み込み フライパンで焼く 試食!

10月1日(火)に宇都宮市立今泉小学校地域連絡協議会主催「おやつ作り教室」で食品製造分会17名が講師として日頃の学習の成果を発揮してきました。参加した児童18名とともに作ったおやつは、「白楊産規格外トマトと米粉の蒸しパン」です。児童とともに蒸しパンを作った後は、クイズタイム!!!クイズを通して今回使用した食材のトマトの規格外品や米粉を活用する意義など体験的に説明し、食育活動も展開することができました。

ニックネームによる自己紹介 わくわくおやつ作り 試食の後は食育クイズ!

9月20日(金)に第5回宇都宮大学コラボレーションフェアが開催されました。 ポスターセッションに農業系学科から、農業経営科、生物工学科とともに我が食品科学科も出展してきました。食品科学科は「地域資源を活用した商品開発による持続可能な社会を目指して」というテーマ⁻で、

Ⅰ地産地消・地域活性化・アップサイクルプロジェクト(白楊トマトうどん)

Ⅱ白楊舞の副産物酒かすと米粉を活用した商品開発プロジェクト(酒かすと米粉のマドレーヌ)

の2つの研究チームが参加しました。来場された方々に活動について説明させていただいたり、連携の機会やアドバイスをいただいたりしました。この機会を大切にし活動をさらに発展させてい行きたいです。

会場入り口にて ポスターセッションの様子

農業経営科生産の酒米「五百万石」を使用した日本酒「白楊舞」製造時に出て、そのほとんどが廃棄されている酒かすを活用して、昨年12月から商品開発に取組んできた「酒かすと米粉のマドレーヌ」が地域の皆様のご協力を得てついに、オリスクマーケットにて商品化しました。

販売時間より前から並んで購入してくださった方々も多く、開始30分で完売しました。また、コラボ商品としてキッチンカーで、酒かすと米粉のマドレーヌを使った米粉クレープの販売も併せて実施されました。少しでも多くの方に食べていただき、私たちの活動を知ってもらいたい!この酒かすと米粉のマドレーヌは、10月26(土)、27日(日)の全国産業教育フェア(マロニエプラザ)、および11月16日(土)の白楊祭にても販売いたします。この機会にぜひご賞味ください。

また、全国産業フェアと白楊祭では、地域の小麦と白楊産トマトの規格外品を活用した干しうどんの販売も予定しております。ご来場をお待ちしております。

マドレーヌの製造 マドレーヌ販売 キッチンカーコラボ 酒かすだZクレープ

2学期がスタートし、1年生が「農業と環境」の圃場で『秋冬野菜の作付け実習』を行いました。

品種としてハクサイは《お黄にいり》、ダイコンは《三太郎・耐病干し理想》です。

2学期初めての圃場での実習は、6日にダイコンの播種(はしゅ:種をまくこと)を行いました。ダイコンの種子はとても小さいため、播種の場所以外に落とさないよう気を付けながら丁寧作業を進めていきました。

〈ダイコンの播種の様子〉

13日はハクサイの定植を行いました。ハクサイは夏季休業中にペーパーポットに播種を行い、本葉5枚ほどに生長した苗を定植しました。植付ける深さや間隔、ペーパーポットを外す際に根を切らないように注意をして作業を進めていきました。

生徒たちは播種・定植後、灌水をしたり使用道具を片付けたり、周囲と協力しながら最後まで実習に取り組んでいました。

〈土詰め・ハクサイの播種の様子〉 〈ハクサイ定植の様子〉

〈定植完了!ダイコンも無事発芽!〉

ハクサイ定植実習の日には、1週間前に播種をしたダイコンが発芽していたので観察も行いました。生徒たちは無事に発芽したことに安心し、笑顔をみせていました。

今後の圃場での実習は、追肥・間引き・土寄せ・除草などの管理を行う予定です。

立派な作物が収穫出来るよう、全員で協力して実習に取り組んでいきたいです!!

2年生のキャリア形成支援事業として、TBC学院国際テクニカル調理製菓専門学校の見学・調理実習を行いました。

調理実習は西洋料理「ビーフハンバーグ~マッシュルームソース~」と、製菓「ブランマンジェ・ココ」の2種類を調理しました。

はじめに講師の小口伸考先生と阿久津沙季先生によるデモンストレーションを全員で見学し、使用する材料や調理工程などのお話をお聞きしてから調理実習を開始しました。

〈先生方のお話・デモンストレーション〉

学生のみなさんにもアシスタントとして各班に入っていただき、分からない工程やポイントを優しく教えていただきながら調理を進めていきました。

〈アドバイスをしていただきながら調理中です!フランベも頑張りました!〉

調理実習を行いながら小口先生・阿久津先生からは、引き切りの技法についてや使用する材料の役割、デザートの盛り付けは三角形を意識するなどの大切なポイントもお話していただきました。

ハンバーグとブランマンジェ・ココの盛り付けが完成し、お楽しみの試食の際には”お店の味がする!・ソースが美味しい!!”などの声を生徒たちは上げながら笑顔で試食をしていました。

〈盛り付けが完成して試食タイム!!〉

充実した設備の中で実習を行うことが出来、生徒たちにはとても有意義な時間となりました。

小林校長先生、小口先生、阿久津先生、学生のみなさん、貴重な体験をありがとうございました。

9月6日(金)5~6時間目に栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課の中平様と佐藤様を講師に招き、食品製造分会生徒17名と職員3名を対象に、食品表示講習会を実施しました。

はじめに、食品表示の意義や目的、改正点やルールを教えていただき、実際に、私たちが商品開発で取り組んだ開発品の原材料をもとに、演習を実施し、食品表示を完成させました。

この学びを活かして開発した商品をオリスクマーケットや産業教育フェア、学校祭等で販売予定です!

食品表示講話 表示作成演習

9月3日(火)オニックスジャパン株式会社(宇都宮市)に伺い、食品科学科食品製造分会が昨年度から取り組んでいる「白楊産トマトの規格外品と宇都宮市産小麦(さとのそら)」を使用した干しうどんの開発について、今までの研究発表と今年度の干しうどんについての太さや厚みなど、商品化の向けた打ち合わせを行いました。また、流通経済科の研究班は、パッケージのプロよりアドバイス等をいただき、パッケージラベルの作成をはじめます。地域や学科間連携を通して、地域課題の解決に向けて取り組み、地域活性化に繋げていきたいです!完成したうどんは、10月に開催されるさんフェアとちぎ、白楊祭にて販売予定です!

商品開発打合せ オニックスジャパン株式会社

8月22日(木)~23(金)に千葉県成田市で開催された「第75回関東地区学校農業クラブ連盟大会令和6年度千葉大会」に

区分 Ⅰ類 「農業生産・農業経営」意見発表 で 食品科学科3年 土方さん

Ⅱ類 「国土保全・環境創造」意見発表 で 生物工学科1年 石原君

が出場し、7分間という限られた時間の中で、練習の成果を発揮し優秀賞を受賞することができました。

この経験を今後の学校生活に活かしていきたいです!

発表の様子 受賞記念

夏休みに入り、7月24日(水)、29日(月)の2日間にわたり食品科学科1年生41名が2班に分かれてロールパンの製造実習を行いました。

2学期からパン製造実習を行う上で、パンの全製造工程と原理を理解するために、小麦粉から手ごねでロールパンを製造しました。はじめての工程がたくさんありましたが、2人1組で協力しながら完成させることができました。パンを一からつくるのは時間はかかりますが、その分工程ごとの生地の違いやその原理を学ぶことができ、おいしさもひとしおです。2学期からの生産実習も頑張ります!

パン生地の分割/丸め 成 形

最終発酵後、オーブンへ 焼き立てロールパン

1年生の「農業と環境」で春夏野菜として作付けをした『ジャガイモ・トウモロコシの収穫実習・調理実習』を行いました。

ジャガイモ・トウモロコシともに4月中旬に植付け・播種をしてから80日~85日程経過し、無事に収穫の時期をむかえました!

それぞれ追肥や除茎・土寄せ・間引き・除房・除草などの様々な管理実習が実を結び、強風や病気にも負けず立派な作物に生長しました!!

ジャガイモ収穫では、各自の場所を剣先スコップで掘り起こすと次々にジャガイモが出てきて”何個あるの?”、”大きいジャガイモ!!”などの声があがり、トウモロコシ収穫では、自分の背丈ほどに生長した茎からわくわくした笑顔でもぎ取っていました。

〈ジャガイモ収穫の様子〉

〈トウモロコシ収穫の様子〉

生徒たちは、自分自身で作物の生長過程を観察したり、管理実習を定期的に行ったりして収穫が出来た喜びを感じながら、笑顔で収穫実習に取り組んでいました。

そして、自分たちで栽培した作物を使用して調理実習も行いました。

ジャガイモは《ポテトサラダ》、トウモロコシは《コーンスープ》に調理をしました。作物を丁寧に調理し、美味しくいただけるまでの過程を自ら経験して学習しました。

〈調理実習の様子〉

〈完成!美味しくいただきました!!〉

畑から食卓に上がるまでの大変さやありがたさ、食材を無駄にしないための工夫など様々なことを考える重要な実習となりました。

7月9日(火)に3年生で菓子製造講習会を行いました。

今回は、国際TBC調理・パティシエ専門学校パティシエ学科の菊池裕一先生に講師をお願いし、3名の学生の方にもご指導をいただきながら『シュー・ア・ラ・クレーム』の製造実習を行いました。

菊池先生のデモンストレーションを見学しながら作業工程やポイント、注意点を細かく教えていただきました。生徒たちはプロの技術を目の前で見られるという事で、真剣な表情で見入っていました。

〈デモンストレーションの様子〉

各班で作業を行う際には、学生の方からも工程の細かいアドバイスを優しく丁寧に教えていただきながら実習に取り組んでいました。

〈各班での実習の様子〉

〈クリームを詰めて完成!!〉

菊池先生からその他にも、菓子製造に使用する原材料にはそれぞれ意味や役割がある事や、クリームの扱い方、絞り袋などの使用道具の扱い方など様々なお話もしていただきました。

生徒たちにとって授業実習だけでは得られない多くの事を見て、感じて学ばせていただき、とても有意義な講習会となりました。

お忙しい中、菊池先生、学生のみなさん、貴重な体験をありがとうございました。

食品科学科食品製造分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、耐病ぼうず知らずねぎを活用したオリジナルレシピを開発しました!

以下のリンクからレシピが見られます。これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきたいです!

https://tohokuseed.co.jp/recipe/negisalad.html

https://tohokuseed.co.jp/recipe/negisyumai.html

開発したシャキシャキサラダとネギシュウマイ

食品科学科食品製造分会うどん班5名が、本校OBで宇都宮市内で小麦を生産されている農家を訪問して、宇都宮市の小麦の生産についてお話を伺い、これからのうどん開発について意見交換を行いました。また、小麦の収穫の最盛期でしたが、この日は雨でしたので、収穫に使用するコンバインや収穫する小麦畑で説明いただきました。雨の日の小麦は、水分を含んで膨らんでいます。収穫した小麦をこれから製粉し、規格外トマトを練りこんだうどんの開発につなげていきます。OBの安納さん、ありがとうございました。

小麦「さとのそら」 収穫「コンバイン」 収穫前の小麦畑

栃木県米粉食品普及推進協議会試食会に食品製造分会7名が参加しました。本校生産酒米から製造された日本酒「白楊舞」からでる酒かすと協議会から提供された米粉を活用して開発中の「酒かすと米粉のマドレーヌ」を会員の方々に試食していただき、ご意見をいただきました。ここでいただいた米粉のプロや会員の方々のご意見をもとに、商品化に向けて頑張っていきます!また、とちぎテレビ「イブ6プラス」「とちテレNEWS9」でこの様子が取り上げられました。

試食会の様子 取材の様子 プロジェクトメンバー

食品科学科では、本校生産酒米五百万石より宇都宮酒造株式会社様より製造された日本酒「白楊舞」の副産物である「酒かす」を活用して、マドレーヌを開発中です。酒かすは、需要量が年々減少しており、そのほとんどが栄養価が高いにもかかわらず廃棄されている現状です。その酒かすと米粉を活用したマドレーヌの試作品を宇都宮酒造株式会社代表取締役菊地様をはじめ皆様にご試食、ご意見をいただきました。試食後は、製造方法・酒蔵見学を杜氏の玉山様より行っていただきました。酒造りは奥深く、造り手の思いなど実際に伺わなければ分からないこともたくさんありました。いただいたご意見をもとに商品化に向けて取り組んでいきたいです!

試作品試食 本校生産酒米「五百万石」 酒造りのプロ 杜氏

酒蔵見学 記念写真 鏡開き!

食品科学科1年生が、食品製造の授業で食品衛生管理等のオリエンテーション後、初めての実習「ソフトビスケットの製造」を実施しました。小麦粉や油脂の特性、膨張剤(炭酸水素ナトリウムの熱分解)など製造原理を理解しながら、実習を進めていきます。

混合 伸展/型ぬき 完成!

1年生は、農産物(穀類)の加工を中心に、座学で学んだ知識や技術を実習で実践し、学びを深めていきます。

1年生「食品化学」の授業で【タンパク質の定性実験】を行いました。

「食品化学」とは、食品の成分や栄養の基礎などを学ぶ科目です。

1年生は初めての食品化学実験室での授業・実験なので、緊張した様子の生徒も数人見受けられました。実験の目的や使用する薬品の取り扱い方法、注意事項などの説明を聞いてから実験を開始しました。

各班、実験内容や手順を生徒同士で良く確認し、協力しながら実験に取り組んでいました。

〈授業・実験の様子〉

結果が出た試験管を各班で観察しながら、含まれている成分について話し合ったり、色の変化を比較したりしていました。

〈結果を確認中!〉

これからも様々な実験を行う予定です。全員でしっかり取り組んでいきましょう!!

5月29日(水)に2年生においてキャリア形成支援事業を実施しました。

今回は宇都宮市保健所健康増進課の枝さん、村上さんに講師をお願いし、『栄養と健康』についての講話や野菜たっぷりな『ヘルシーメニュー』の調理実習を行いました。

講話では「食育とは」や「朝食の大切さ」・「年代にあわせた栄養バランス」など身近な事柄をテーマに資料や展示物などを使用して、分かりやすく説明していただきました。

〈講話の様子〉

調理実習では野菜たっぷりで栄養満点な献立を調理しました。

メニューは「餃子風あんかけご飯」「もやしのゆかり和え」「ミルク豚汁」「フルーツヨーグルト」でした。

ちょっとしたひと工夫で減塩でも美味しくなるポイントや、食べ過ぎ防止の工夫なども教えていただきながら調理を行いました。

〈調理実習の様子〉

〈完成!美味しくいただきます!〉

その他にも、宇都宮市が行っている取り組みや栄養成分表示を見る大切さ、間食しすぎない工夫、また、行政栄養士の業務内容についてなど授業だけでは得られない知識をお話していただき、とても有意義な時間となりました。

今回教えていただいた事を、今後の生活に活かしていきたいです。

枝先生、村上先生、ありがとうございました。

5月14日(火)にオリオンスクエアにて開催された地域活性化フェスティバルで、食品科学科とキッチンカーがコラボしたメニューの販売が行われました。生徒のアイディアとキッチンカーの方々のアドバイスや技術によっておいしいクレープとトルティーヤが完成しました!

イベントでは、平日にも関わらず多くの地域の方々にご来場いただき、交流することができました。コラボを実現してくださった合同会社Y.T.U様 MOGUMOGU様 O.N.Y様、 G’sKitchen様 ありがとうございました。

「食品製造」の授業は、毎年恒例の【ジャム製造実習】から開始しました!

「食品製造」とは食品の特性や製造・加工の原理などについての知識を、座学や実習を通して学んでいく科目です。

今回は『マーマレードジャム製造・イチゴジャム製造』の実習を2・3年生が行いました。

どちらのジャムもまずは前処理を行いました。

甘夏は果皮と果肉に分けたり、ペクチン液の抽出をしたりし、イチゴはヘタ取り・洗浄を行い、ジャム内に異物混入が無いよう細心の注意を払いながら工程を進めていきました。

〈前処理の様子〉

その後、ペクチン液や砂糖などを添加しながら煮詰めていき、殺菌済みのジャム瓶に充填し、殺菌・冷却を行いました。

放冷後に異物混入の最終チェックやラベル貼りを行い、校内販売のための製品とする準備を進めました。

〈煮詰め・充填・ラベル貼りをして完成!〉

今後も様々な製造実習を行いながら、食品の衛生管理や安全性の確保、原材料から販売製品に加工するまでの工程などを学んでいきます。

地域活性化を目的に、今年度から食品科学科食品製造分会が、本校OBで合同会社Y.T.U様とともに、キッチンカーでのコラボメニュー開発をはじめました。

本日、コラボメニューのアイディアや打ち合わせを行い、今後試食検討などを重ね、5月14日(火)にオリオンスクエアで行われるオリスクマーケットでのコラボメニュー販売を目指しています!

コラボキッチンカー 米粉と豆乳を使用したクレープ「MOGUMOGU」様

トルティーヤサンド専門店「O.N.Yオンニ」様

打ち合わせの様子

4月12日・19日に1年生が「農業と環境」の圃場で『ジャガイモの植付け・トウモロコシの播種(はしゅ)実習』を行いました。(はしゅ:種をまくこと)

「農業と環境」とは、農業の基礎を授業や圃場での実習を通して学習していく科目です。植付けや播種をした作物が発芽し、どのように生長していくのかを授業実習を通して学び、食品製造で使用される原材料の生産過程などにも理解を深めていきます。

今年度栽培する品種は、ジャガイモは《キタアカリ》、トウモロコシは《ゴールドラッシュ・ホワイトコーン》です。

植付けと播種の前に〈種イモ〉と〈種子〉の観察をし、生徒同士で特徴などを話し合いながらスケッチを行いました。

〈使用した種イモ・種子です〉 〈よく観察しています!〉

生徒たちは実習が始まる時は緊張の表情をしていましたが、作業工程を確認し合ったり、先生に質問したりしながら丁寧に植付けや播種、覆土(ふくど:土をかぶせること)、灌水などの作業を進めていくうちに笑顔の表情に変化していきました。そして、周囲と協力しながら無事に実習を終了しました。

〈植付け・播種の様子〉

今後の圃場での実習は追肥や土寄せ、間引き、除草などの管理実習を行う予定です。

立派な作物が収穫できるよう、全員で一生懸命取り組んでいきましょう!!

食品科学科3年食品製造分会では、今年度も引き続き、地域種苗会社 株式会社「トーホク」様と連携し、その特性を活かした野菜のレシピ開発を進めていきます。4月12日(金)に本校に来校していただき、開発にむけた打ち合わせを実施しました。今回、これから収穫する「耐病ぼうず知らずねぎ関白」を持ってきていただきました。家庭菜園で主に作る野菜を中心に、食品科学科で学んだことを基にレシピ開発を進めていきたいです

開発に向けて打合せ ネギ

3月15日(金)1~4時限目に1年生が、関連上級学校見学として『学校法人三友学園IFC大学校・IFC栄養専門学校』に伺いました。

全体でIFC大学校・IFC栄養専門学校の特徴や学習内容の説明を聞いてから、生徒は自分の進路希望に沿ったコースに分かれ、講話・実習を体験させていただきました。

〈全体説明の様子〉

①調理・発酵コースでは、学習内容の説明をしていただき、「海老のマヨネーズ和え・中華まん(2種)」作り体験を行いました。調理の際には、先生から細かいポイントを教えていただきました。

〈調理・発酵コースの様子〉

②製菓・製パンコースでは学習内容や進路先の講話をしていただき、その後「ダックワーズ」を作りました。使用する器具の説明を受けながら実習を行いました。

〈製菓・製パンコースの様子〉

③栄養コースでは、栄養士と管理栄養士の違いや業務内容の違いなどを説明していただき、保育園でおやつとして提供されている「ひよこピザまん」を作りました。また、給食調理施設も見学させていただきました。

〈栄養コースの様子〉

各コースとも講話・実習体験終了後に、栄養バランスが考えられた昼食をいただきました。

今回の見学では、専門的な学習・実習を体験することが出来たとともに、進路実現への意識が高まりました。見学で学んだことを今後の学校生活や進路選択に活かしていきたいです。

今回の見学に協力してくださった学校法人三友学園IFC大学校・IFC栄養専門学校の先生方、ありがとうございました。

14日(木)栃木県めん類業生活衛生同業組合による後継者育成支援事業の一環として、食品科学科2年食品製造分会17名が、そばうどん屋(プロ)の講師を招き、うどん打ちの説明から実演、製造体験、意見交換などを実施しました。

次年度課題研究で、農業経営科の生産するトマトの規格外品を活用したうどんの製造開発に取組むグループもあるので、1グループはトマトのフリーズドライを添加した生地でうどんの製造を行いました。次年度の研究活動に今回学んだことを活かしていきたいです。指導してくださった八木澤様、藤田様、塩澤様、大森様ありがとうございました。

うどん打ちの実演 トマト入り! 伸ばし

切り出し 茹でます 完成!いただきます!

食品科学科の2年生を対象に宇都宮市保健所生活衛生課食品衛生グループの方々を講師に招き、食品安全ゼミナールを実施しました。

食品添加物や農薬、食中毒や食物アレルギー、HACCPまで食品の安全について、クイズを交えて体験的に学習しました。今回学んだことを今後の学習に活かしていきたいです。

講 話 5人1組でのクイズ

2月28日(水)に食品科学科2年生で『HACCP講習会』を実施しました。

栃木県保健福祉部生活衛生課の大森さん、中平さんを講師としてお招きし、「HACCP」による衛生管理についての講話や、食中毒菌汚染などの危害要因を分析・把握する講習も交えて学習しました。

グループワークの際には、生徒同士で様々な視点から危険要因となる事柄を出し合い、どのように管理するか・排除するかなどを話し合い、より深く食中毒や衛生管理について理解を深めようとする姿勢が見られました。

その他にも、衛生管理計画の策定方法や効果的な手洗い方法など、食品の安全性を確保する衛生管理方法を多く学ぶ事が出来、とても有意義な講習会となりました。

大森さん、中平さんお忙しい中ありがとうございました。

毎年1月中旬~2月上旬にかけて行っている恒例の『みそ仕込み実習』を、食品科学科全学年の実習で実施しました。

米を洗米・蒸米してから種麹を付け、”床もみ”や”切り返し”をして麹を作り、さらに塩と混ぜ合わせ「塩きり麹」とし、「蒸煮大豆」とよく混ぜ合わせ、にぎりこぶし大のみそ玉にしてから発酵容器内に空気が入らないよう隙間なく詰めていきました。

その後、塩でふたをしてから重石を乗せ、みその仕込みが終了しました。

みその原材料の米は、農業経営科が高根沢農場で栽培・収穫したものを使用しました。

〈麹作りの工程の様子〉

〈様々な工程を経てみそ仕込み終了!〉

麹作り実習では麹菌の菌糸の状態を観察し、仕込み実習では実際に手で蒸煮大豆と麹、塩を混ぜ合わせ生産する大変さを体感しました。また、異物の混入が無いよう衛生面にも細心の注意を払い、食の安全性・衛生管理の重要性も学びながら実習を進めていました。

今後は、麹菌の酵素や酵母・乳酸菌などの働きによって、発酵・熟成された美味しいみそが作られていきます。

今回仕込んだみその色や香りが発酵によってどのように変化していくのか、製品とした時はどのように変化したのかなどを、実習を通してよく観察し感じ取ってほしいです。

1月16日に食品科学科3年生の課題研究発表会が行われました。

「課題研究」とは、班または個人でテーマを決定し、研究活動を行う科目です。

何度も実験や試作を繰り返し行ったり、地域の方や他学科と連携を取ったりと、それぞれの班で活動を行ってきました。また、授業時間だけでは無く、放課後や夏休みなどの長期休業中も利用し、最後まで一生懸命取り組んできました。

発表会では、各班で取り組んだ研究内容や実験実習方法、結果のデータなどを先生方の指導を受けながらプレゼン資料を作成し、クラス全員の前で成果を発表しました。

生徒たちは緊張しながらも、堂々と発表していました!

3年生のみなさん、お疲れさまでした!!

1・2年生は後日、録画したビデオを授業で見る予定です。

【令和5年度の研究テーマ】

「食品製造分会」

〇新たなレモンの産地宇都宮から「宮れもん」を活用した商品開発!

~地域活性化と地産地消食育プロジェクト The Final~

〇地域連携!野菜の特性を活かしたレシピ開発!!

〇地域連携/学科間連携/地産地消/地域活性化アップサイクルプロジェクト

規格外トマトを活用した地産地消うどんの開発

「食品化学分会」

〇大豆石鹸について

〇ぬか漬けによるビタミンB1の移行について

〇食物繊維を摂取して健康な体を作ろう!

「微生物分会」

〇酵素シロップから乳酸菌を見つけよう

〇生きて腸まで届く乳酸菌

〇花酵母で作る化粧水

〇くんせいの静菌効果について

食品科学部の部員6名が、12月22日(金)終業式後に、簗瀬コミュニティセンターで地域の子育て世代とそのお子様を対象に「デコレーションケーキ講習会」を開催しました。授業で製造したスポンジケーキに生クリームを塗り、フルーツやお菓子を飾って、1家族1台デコレーションを実施しました。簗瀬小学校が母校の部員もおり、学科の学習で学んだことを基に地域の方々と交流を持つことができました。

デモンストレーション デコレーション

完成したケーキ

食品科学科1・2年生で『キムチ製造』実習を実施しました。

実習に使用した白菜は、1年生の農業と環境で栽培した物と、農業経営科野菜部で生産した物です。

はじめに白菜の下漬けとして、4つ割りの白菜に塩を塗ってから樽に隙間なく詰め、数日間重石を乗せ漬けこみを行いました。

〈白菜下漬けの様子〉

キムチの味付けに必要な「ヤンニョム」は、生徒が協力して野菜類を千切りにし、白菜とより密着するための糊や調味料などを混ぜ合わせて作り、水気を良く絞った下漬け後の白菜の葉の間に塗っていきました。全ての葉の間に均等に塗り付け、大きな葉で全体を包みキムチが完成しました!

〈様々な工程を経てキムチの完成です〉

生徒たちは持ち帰った後、2~3日味をなじませてから試食をするよう説明を受け、実習は終了しました。

栽培・生産された作物を、保存性をもたせるような食品加工の技術についても知識を得られた実習となりました。

食品科学科1・2・3年生で『デコレーションケーキ実習』を実施しました。

スポンジケーキは食品製造実習で製造した物を使用しました。

1年生は基本的なデコレーションをし、2・3年生は各自で工夫をしてデコレーションを行いました。

1年生は均等にスポンジケーキをカットしたり、パレットナイフでクリームを塗る「ナッぺ」が初めてだったりと悪戦苦闘していましたが、回転台を上手に使いながら一生懸命取り組んでいました。

〈1年生頑張ってナッぺをして綺麗に完成!〉

2・3年生は事前にイメージを考え、各自で好きな果物や飾りを持参し、様々なデコレーションに仕上げていました。シンプルなデザインから可愛らしいデザイン、果物たっぷりなデザインと、生徒一人ひとりが趣向を凝らしたデコレーションケーキとなりました。

〈2・3年生はカットもナッペも手早い!〉

〈いろんなデザインのデコレーションケーキが完成!〉

全員、とても素敵なデコレーションが完成し、笑顔で実習を終了しました!!

農林水産省の「米・米粉消費拡大対策事業」の一環として行われている「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」の一つ「米粉タイムズ」(特設サイト)に食品科学科食品製造分会で開発した米粉と宇都宮市で生産がはじまった宮れもんを活用した「宮れもんパウンドケーキ」のレシピが掲載されました。宮れもんマーマレードは他のジャムでも代用できるのでみなさんも作ってみてください。(下記リンクからレシピが見られます)

https://komeko-times.jp/recipe/category1/

食品科学科2年キャリア形成支援事業で、栃木めん類業生活衛生同業組合の方々を講師に招き、そばの製造実習を実施しました。講師の先生方は、実際に宇都宮市や鹿沼市、栃木市で蕎麦屋を経営されている方々です。

最初にそばの歴史や栃木県でのそばの栽培状況、栄養や組合についてお話しいただき、デモンストレーションを実施後、班ごとに実際にそばの製造を行いました。水回しから切り出しまで、難しい工程がたくさんありましたが、講師の先生方のきめ細やかな指導の下、おいしいそばができました。

最後にそばの試食と意見交換などを行いました。普段の授業では学べない実践的な技術が学べる有意義な機会となりました。ご指導いただきた栃木めん類業生活衛生同業組合及び栃木県生活衛生営業指導センターの方々ありがとうございました。

11月28日(火) 食品製造分会の生徒15名がのざわ特別支援学校高等部3年生と、日頃の研究成果の発表及び交流会を行いました。

今年度もインフルエンザウィルス感染症の影響で、オンラインでの交流となりました。2学期にアクセスポイントの増設が行われ、校内ほとんどの場所でWiFiが使えるようになったので、いつも授業や活動を行っている実習室で交流会を行いました。

本校からは、地域との連携研究を中心に「宮れもんを活用した商品開発」「規格外トマトの有効活用」「地域の種苗会社との野菜レシピ開発」などを発表しました。のざわ特別支援学校からは「オーストリア」について様々な発表があり、意見交換や質問も積極的に行われ、大変有意義な交流会となりました。

【研究内容の発表】 【質疑応答】

11月24日(金)に3年生のキャリア形成支援事業を行い、IFC栄養専門学校の齊藤先生、鈴木先生、菊地先生を講師としてお招きし、『モッツァレラチーズ製造実習』を実施しました。

始めに斎藤先生から動画を交えながらモッツァレラチーズの製造工程を詳しく説明していただき、工程のポイント・注意点も合わせて教えていただきました。生徒たちは初めて見る作業工程が多くあるため、真剣な表情で聞き入っていました。

各班で作業を行う際にも、講師の先生方から分かりやすく指導を受けながら、真剣に取り組んでいました。

〈指導を受けながら取り組んでいます〉

〈様々な工程を行い完成しました!〉

生徒たちにとって、様々な事を学ばせていただいたとても有意義なキャリア形成支援事業となりました。

お忙しい中、齊藤先生、鈴木先生、菊地先生、大変ありがとうございました。

1年生の「農業と環境」で、秋冬野菜として作付けをした作物の『収穫実習』を実施しました。

9月中旬に播種・植付けをし、間引きや追肥、土寄せ、中耕、除草作業などの管理実習を定期的に行い、今月無事に収穫時期となりました。

ダイコンはしっかりと太く生長し、ハクサイも大きく立派に締まりよく結球しました!

生徒たちは、ダイコンを引き抜いた時の太さに驚いたり、ハクサイの根元を切り持ち上げようとした時の重量感に驚いたりと、作物収穫の喜びを感じている表情をしていました。

〈ダイコン収穫の様子〉

〈ハクサイ収穫の様子〉

食品製造に使用する原材料の生産過程や作物栽培の大変さ、生産者への感謝の気持ちを持つ大切さなど様々な事を感じ取る事が出来た実習となりました。

※白楊祭の期日が間違っておりました。大変申し訳ございません。訂正いたしました。よろしくお願いいたします。

私たち食品科学科が継続研究してきた、農業経営科生産トマトの規格外品と宇都宮市産小麦(さとのそら)を使用した「白楊トマト宮うどん」(干しうどん)が、宇都宮市/JAうつのみや/モリ産業株式会社様/株式会社オニックスジャパン様など地域の方々の協力を得ていよいよ18日(土)白楊祭にて販売します。

※販売の詳細は下記参照 ※パッケージラベルは流通経済科の研究班が作成

※11日(土)産業教育フェアでは展示します。

重要!令和5年度 白楊祭 食品科学科加工品販売について

食品科学科では、生徒が製造した菓子パン(あんぱん/クリームパン)・食パン/赤飯と地域と連携し開発した『白楊トマト宮うどん』(干しうどん)を数量限定で18日(土)白楊祭にて販売いたします。販売時間と場所は以下の通りです。

販売開始時間:10:30~ 販売場所:北棟1階調理食品加工実習室

※売り切れ次第終了となりますので、ご了承ください。

菓子パン焼き立てをご提供するため、販売開始時間が白楊祭開始時間とは異なりますのでお気を付けください。また食品科学部の販売も10:30~になりますのでご了承ください。ご来場お待ちしております。

「白楊宮トマトうどん」 あんぱんとクリームパン

:

食品科学科2年総合実習(食品製造)の授業でスポンジケーキの製造(大量生産)を実施しました。ミキサーでスポンジ生地を製造し、5号デコ缶(デコレーションケーキ型)に分注、オーブンで焼成します。出来上がったスポンジケーキは、冷凍保存し12月のデコレーション実習で利用します!

縦型ミキサー 生地の分注 焼成後のスポンジケーキ

食品科学科食品製造分会・食品化学分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、栗みやこ(かぼちゃ)、ゴールデンビーツ、うまいゴボウを使用したオリジナルレシピを開発しました!以下のリンクからレシピが見られます。これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきたいです!

〇ほくほく南瓜栗みやこで作る満足カボチャプリン(食品製造分会) https://tohokuseed.co.jp/recipe/kurimiyakopudding.html

〇ゴールデンビーツを使ったきんぴらビーツ(食品製造分会)

https://tohokuseed.co.jp/recipe/beetskinpira.html

〇うまいごぼうのフロラタン(食品化学分会)

「食品製造」の実習で、『リンゴジャム製造実習』を行いました。

リンゴジャムに使用する品種は《紅玉》で、香りがよく酸味も強いなどの特徴があり調理加工に適しています。

製造の前処理として、まずはリンゴの洗浄やカットの調整を行いました。リンゴは褐変しやすいため、手早い作業が必要になります。

皮や芯の除去、均等幅にカットするなどの工程を、異物混入しないよう注意を払いながら各班協力して進めていました。

〈前処理の様子〉

調整終了後に”アク”を丁寧に除去しながら煮詰めをし、その後、殺菌済みジャムビンへ充填、殺菌・冷却を行いました。

ジャムビンを拭き上げ、異物混入の最終確認をし、ラベルを貼りつけて校内販売用の製品として完成しました!

〈煮詰め・充填して完成〉

今年も美味しそうな「白楊高校食品科学科・リンゴジャム」が出来上がりました!!

1年生が「農業と環境」の圃場で『秋冬野菜の管理実習』として、ハクサイの追肥・中耕・土寄せを行いました。

追肥に使用する肥料はどのような成分なのか、追肥・土寄せで注意する事は何かなどを確認してから作業を開始しました。

追肥をする場所を確認しながら肥料をまき、立ち鎌で中耕・土寄せをしていきました。葉に肥料や土が乗らないよう注意を払いながら丁寧に作業を進めて行き、また、除草も合わせて行ったのできれいな圃場となりました。

〈立ち鎌で中耕・土寄せをしています〉

〈順調に生長しています!圃場もきれいになりました!〉

その後、ハクサイとダイコンの観察とスケッチも行いました。

播種・定植実習をしてから40日程経過し、現在の葉数がどれくらいなのか、葉の形状・大きさはどうか、色はどうなのかなどの変化や特徴などを観察しながらスケッチをしていました。

ハクサイは結球が開始している株も見られ、順調に生長している様子を生徒たちは良く観察していました。

〈観察・スケッチの様子〉

〈生徒たちのスケッチ〉

収穫時期には立派な作物の収穫が報告できるよう、頑張って実習に取り組んでいきましょう!

食品科学科食品製造分会では、地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、今年度から野菜を活用したオリジナルレシピの開発を行っています!

10月3日(火)に実際に圃場や施設を訪問し、実際に品種開発(品種育種)の様子を見学させていただきました。

新たな品種が生み出される過程や家庭用野菜と業務用野菜の違いなど詳しく教えていただきました。また、今後のレシピ開発の打合せも行いその方向性を話し合いました。

品種育苗圃場見学 レシピ開発打合せ

10月1日(日)宇都宮城址公園で開催された「第18回うつのみや食育フェア」に参加してきました。

製造したクリームパンとあんぱん、宮れもんパウンドケーキは開始1時間弱で完売し、雨天にも関わらず大好評でした。地域の食に関するブースも多数出ており、栄養や地産地消について学ぶことも多かったです。

また、食品科学科生徒3名がボランティアとして宇都宮市食生活改善推進協議会ブースの補助として活躍しました。

クリームパンやあんぱんは、11月18日(土)の学校祭でも販売予定です。お待ちしております。

製造品販売 ブース補助ボランティア

総合実習「食品製造」で、食パン・菓子パン(あんぱん/クリームパン)の製造を実施しました。衛生管理を徹底し、製造原理や工程を理解しながら授業を展開しています。

今回行ったパンの製造実習の流れを説明します!

一次発酵を終えた生地を分割し丸めた後、ベンチタイムを経てそれぞれ成形・包餡を実施

します。

食パンの分割・丸め 成形(型詰め)

成形後の生地は、ホイロに入れ最終発酵を行います。

あんぱんのごま付け クリームパンの成形

最終発酵後、オーブンで焼成し袋詰めして完成です!

焼成前の食パン 袋詰め

食品科学科2年総合実習は12~13名程度の少人数で実験実習を展開しています。

10月1日(日)うつのみや食育フェアや11月18日(土)学校祭でも販売を予定しています!

お待ちしております!

食品科学科では、農業経営科が生産したトマトの規格外品を活用してうどんの開発をすすめてきました。今年度は宇都宮市城山地区で本校OBが生産される小麦(里のそら)を使用し、トマトの配合について実験を行いオール宇都宮のうどんが商品化に向けて動き出しました。

9月26日(火)に宇都宮市中里町にある株式会社オニックス様を訪問し、商品化に向けてその形状や量等の最終打合せを実施しました。パッケージについては、デザイナーさんと打ち合わせを実施し流通経済科の研究班を中心にすすめています。

うどんコンセプト説明 試食・打ち合わせ

9月15日(金)に、1年生が「農業と環境」の圃場で『秋冬野菜の作付け実習』として、ダイコンの播種(はしゅ:種をまくこと)、ハクサイの定植を行いました。

今年度の品種は、ダイコンは《三太郎》、ハクサイは《きらぼし》です。

ダイコンの種子は小さいので播種の場所以外に落とさないよう気を付け、ハクサイは植え付ける深さや間隔、ペーパーポットを外す際に根を切らないなど様々な事に注意をしながら、生徒たちは丁寧に作業をすすめていきました。

〈今年度の品種〉

〈播種・定植実習の様子〉

〈播種・定植後の圃場の様子〉

播種・定植後は、ジョウロでかん水をしたり使用道具の整頓をしたりと、生徒たち同士で協力しながら最後まで一生懸命取り組んでいました。

今後の圃場での実習は「追肥・間引き・土寄せ・除草」などの管理を行う予定です。

立派な作物が収穫できるよう、全員で協力して実習に取り組んでいきましょう!!

9月6日(水)に2年生が関連上級学校見学で、「TBC学院国際テクニカル調理製菓専門学校」に伺い、見学・調理実習を行いました。

調理実習では西洋料理「牛肉のハンバーグステーキ~シャンピニオンソース・ポテトリヨネーズ添え~」と、製菓「カスタードプリン」の2種類を調理しました。

講師の小口伸考先生と阿久津沙季先生によるデモンストレーションを全員で見学し、調理工程や使用器具の扱い方などのお話をお聞きしてから調理実習を開始しました。

学生のみなさんにアシスタントとして各班に入っていただき、わからない工程や大切なポイントを優しく教えていただきながら調理を進めていきました。

〈調理実習の様子〉

小口先生からは『ハンバーグに使用する調味料の役割』や『調理中の音を良く聞く大切さ』などを、阿久津先生からは『盛り付ける際の彩りのバランス』など、調理を行う際にとても重要なアドバイスも教えていただきました。

〈出来上がりました!〉

ハンバーグとプリンの盛り付けが完成し、生徒たちは笑顔で試食をしていました。

本格的な設備が整う中で調理実習を行うことが出来、生徒たちにとってはとても有意義な時間となりました。今後の進路選択や学校生活にも活かしていきたいです。

お忙しい中、校長の小林先生、講師の小口先生、阿久津先生、学生のみなさん、貴重な体験をありがとうございました。

7月22,23日にみずほの自然の森公園で開催されたパワフルアグリフェアに私たちが担い手支援課のブースで宮れもんパウンドケーキを販売しました。活動を紹介するパネル展示やアンケートも実施し、販売だけではなく農家の方々と意見交換など交流をもつ有意義なイベントとなりました。

販売の様子

7月13日(金)に、3年生で菓子製造講習会を行いました。

今回は、国際TBC調理・パティシエ専門学校の雨笠先生に講師をお願いし、4名の学生の方にもご指導いただきながら『スフレチーズケーキ製造』を行いました。

雨笠先生のデモンストレーションを見学しながら作業工程やポイント、注意点などを細かく教えていただきました。生徒たちはプロの技術を目の前で見られるということで、真剣な表情で見入っていました。

各班で作業を行う際には、学生の方から機械の使用方法や工程の細かいポイントを優しく・丁寧に教えていただきながら取り組んでいました。

〈実習の様子〉

オーブンで焼成の間には、雨笠先生から原材料の特徴やレシピ開発についての失敗やおもしろさ、チャレンジする楽しさなどを実体験も交えながらお話をしていただきました。

生徒たちは授業実習だけでは得られない様々な事を、見て・感じて・学ばせていただき、とても有意義な講習会となりました。

お忙しい中、雨笠先生、学生のみなさん、貴重な体験をありがとうございました。

1年生の「農業と環境」で、春夏野菜として作付けをした『ジャガイモ・トウモロコシの収穫実習』を行いました。

ジャガイモ・トウモロコシともに4月中旬に植付け・播種をしてから84日程経過し、無事に収穫の時期をむかえました!

両作物とも、追肥や除茎・土寄せ・間引き・除草などの管理実習が実を結び、強風や病気にも負けず、立派に生長しました!!

ジャガイモ収穫では、各自の場所を剣先スコップで掘り起こすと次々にジャガイモが出てくることに驚き、トウモロコシ収穫では、自分の身長ほどに生長した茎から子実をもぎ取るたびに、収穫が出来る嬉しさに声を上げていました。

〈ジャガイモ収穫の様子〉

〈トウモロコシ収穫の様子〉

生徒たちは、自分自身で作物の生長過程を観察したり、日々の管理実習を行ったりした作物の収穫が出来た喜びを感じながら、実習に取り組んでいました。

食品科学科食品製造分会で地域の種苗企業「株式会社トーホク」と連携し、どでかピーマンを活用したオリジナルレシピを開発しました!以下のリンクからレシピが見られます。これからも「食」を通して地域に根ざした活動を展開していきたいです!

https://tohokuseed.co.jp/recipe/dodekapeperoncino.html

どでかピーマンを使った和風ペペロンチーノ

食品科学科3年食品製造分会宮れもん班が、7/4(火)、3年ぶりの開催となった第19回栃木県米粉食品普及推進協議会での試食会に栃木県産米粉を使用した「宮れもんパウンドケーキ」を出展しました。試食した会員の方々から「米粉なのにしっとりしている」や「甘すぎずレモンの風味がさわやかでおいしい」など大変好評でした!様々な米粉食品も試食し、交流を通して多くのことを学びました。今後の活動に活かしていきたいです!

試食会(宮れもんパウンドケーキの説明)

前回に引き続き、2年生の総合実習の授業風景です。

今回の「食品微生物」では、『手指細菌について』の実験を行いました。

実験の目的や培地調整方法の説明、手指細菌についての説明などを聞いてから、実験を開始しました。

はじめに培地の調整・溶解・滅菌の工程を行い、滅菌シャーレに分注して”平面培地”を作成し、生徒自身の[洗浄無し]・[水のみで洗浄]・[石鹸で洗浄]の手指を培地に押し当てました。

〈授業実験風景の様子〉

その後は一定の温度で培養し、どのように変化をしているかの観察を行います。

今回の実験では、培地の調整方法や分注の仕方、器具やクリーンベンチの基本的操作などを学習しました。

前回に続き、2年生の総合実習の授業風景です。

今回の「食品化学」の実験は『有機酸の定量実験」を”中和滴定法”を用いて行いました。今回は《食酢》を試料として使用しました。

同じ班の生徒同士で手順を確認しながら滴定を行い、どれくらいの酢酸が含まれているのかを求めていきました。

〈授業実験風景〉

中和滴定法の原理や使用する薬品の取り扱い方、器具の使用方法なども実験を通して学習しました。

「総合実習」とは、「食品製造」「食品化学」「食品微生物」の3分野に分かれ、それぞれの授業で学んだ基本的内容を実験実習を通して体験的に学習する科目です。

今回の「食品製造」の実習は、『菓子パン製造実習(あんパン・クリームパン)』を行いました。

あんパン製造では包む際にあんこが出ないよう丁寧に成形していき、クリームパン製造では発酵後の生地を麺棒でのばし、その上にクリームをのせ丁寧に成形し、スケッパーで切り込みを入れクリームパン特有の形にしていきました。

〈製造実習の様子〉

天板に並べ発酵させた後オーブンで焼き上げ、その後冷却、販売製品にするための包装を行いました。

〈焼成前のクリームパン・包装して完成!〉

焼成中の甘い香りが製造室からしていて、”パンの製造実習をしているんだね!”などと他学科の生徒や職員から声をかけられている様子も見られました。

1年生「食品化学」の授業で『タンパク質の定性実験』を行いました。

「食品化学」という科目は、食品成分についての知識や役割、栄養成分の基礎、分析実験の基本操作などを学ぶ科目です。

今回の実験の目的や使用する器具・試薬の取り扱い方法、注意事項などの説明を受けてから実験を開始しました。

各班で実験内容や手順を確認し合い、協力しながら真剣に取り組んでいました。

反応が出た試験管を各班で観察しながら、含まれている成分について話し合ったり、色の変化を比較したりして、結果をレポートにまとめていました。

食品科学科1年生の「農業と環境」で『トウモロコシの間引き・追肥』と『観察・スケッチ』実習を行いました。

”間引き(まびき)”とは、複数発芽した株の中から良い株(病害虫の被害が無い、茎が太いなど)を残し、生長が良くない株を引き抜く作業です。2粒播種しているので、今回は間引きをして1株にします。

どのような手順で行うのか、注意するポイントはどのようなことかなどの説明を受けてから実習を開始しました。

残す株をどちらにするのか、各自で葉や茎の状態を良く観察しながら作業を進めていきました。他にも追肥や除草作業も行い、圃場全体がとてもきれいになりました!

〈間引きの様子〉

〈間引く前・後の株〉

その後、作物の観察・スケッチを行いました。葉の枚数を数えたり、茎の太さ、草丈、色を確認したり、クラスメイトの株と比較したり…と、各自で良く観察をし、作物の特徴や気になったことなども記録していました。

〈観察の様子〉 〈ジャガイモも順調!〉

〈生徒のスケッチ〉

トウモロコシもジャガイモも、日々順調に生長しています。

収穫に向けて、今後もしっかりと管理実習に取り組んでいきましょう!!

5月16日に行われた地域の活性化を目的に行われているオリスクマーケットで、食品科学科が商品開発に取り組んだ「宮れもんパウンドケーキ」を販売しました。

連携している宇都宮市経済部農林生産流通課の方々と本校流通経済科の研究班とともに、実際に地域の方々とふれあい販売することができよかったです。今後も宮れもんについて知っていただくために地域のイベントや販売会に参加していきたいです。また、農業経営科の生産した「トマト」の販売も併せて行い、大好評にて開始30分での完売となりました。

5月10日(水)に食品科学科2年生でキャリア形成支援を実施しました。

今回は、宇都宮市保健所健康増進課の宮下さんと村上さんに講師をお願いして【食育】・【栄養バランスの良い食事とは?】などの身近な食事や栄養についての講話や、野菜がたっぷり食べられるヘルシーメニューの調理実習を行いました。

講話では『朝食の大切さ』や『不足しがちな栄養素とは』『宇都宮市の食育推進計画』などを、実際に食材を用いたり資料を使用したりしながら、食事の重要性を実感出来るよう分かりやすく説明していただき、また、日常の食事でも簡単に取り入れられる工夫も教えていただきました。

〈講話の様子〉

調理実習では《野菜たっぷり!!塩分控えめ!》をテーマにしたヘルシーメニューの調理を行いました。

食材を大きめに切ることによって食感を楽しめるだけではなく、食べ過ぎを防いだり、塩分を控える代わりに、酢の酸味やごま油の風味で美味しく食べられたりなどの工夫も教えていただきながら調理を進めていきました。

〈調理実習の様子〉

他にも、管理栄養士・栄養士についてや、行政栄養士の業務内容などのお話もしていただいき、生徒たちは真剣な表情で講話を聞き、実習に臨んでいました。

授業だけでは学べない知識を得ることが出来、とても有意義な時間となりました。

宮下先生、村上先生、ありがとうございました。

今年度も「食品製造」の授業実習は、毎年恒例のジャム製造から開始しました!

「食品製造」とは、食品の特性や加工の原理などについての知識を授業実習を通して学んでいく科目です。

今回は『マーマレードジャム製造・イチゴジャム製造』の実習を2・3年生が行いました。

どちらのジャム製造もまずは《前処理》を行いました。

マーマレードジャムに使用する甘夏は果皮と果肉に分け、その後ペクチン液の抽出などを、イチゴジャムはへた取り・洗浄をし、異物混入が無いよう細心の注意を払いながら工程を進めました。

〈甘夏前処理の様子〉

〈イチゴ前処理の様子〉

その後、ペクチンや砂糖などを加えながら煮詰めていき、殺菌済みのジャム瓶に充填をし、殺菌・冷却を行いました。放冷後に異物混入の最終チェックやラベル貼りを行い、校内販売のための製品とする準備を進めました。

〈マーマレードジャム製造工程〉

〈イチゴジャム製造工程〉

今後も様々な製造実習を行いながら、食品の衛生管理や安全性の確保、原材料から販売品に加工するまでの工程などを学んでいきます。

食品製造分会と本校流通経済科研究班で、宮れもん農家を訪問しました。宮れもん(璃の香)を丸ごと使って製造した無添加マーマレードの試食及び製造法説明を行い、農家さんの加工所での商品化に向けた打ち合わせ及び意見交換会を実施しました!温室ではレモンの花が咲き、実をつけはじめました。宮れもんの輪が地域に少しずつ広がっています!

(宮れもん農家 試食会と商品化打ち合わせ) (宮れもん温室見学)

4月21日に1年生が「農業と環境」で『ジャガイモの植付け』と『トウモロコシの播種』の実習を行いました。(※播種(はしゅ)とは種をまくこと)

今年度栽培する品種は、ジャガイモは《キタアカリ》、トウモロコシは《ゴールドラッシュ》です。

1年生は初めての圃場での実習ということで緊張した様子も見受けられましたが、クラスメイトと声を掛け合ったり、先生に質問をしたりしながら植付け・播種を行いました。

覆土(※ふくどとは土をかけること)や鎮圧、灌水などの初めて聞く言葉の説明も真剣な表情で聞きながら丁寧に作業を行い、最後は笑顔で実習を終了しました。

〈トウモロコシの播種の様子〉

〈ジャガイモの植付けの様子〉

「農業と環境」という科目は、農業の基礎を授業や実習を通して学習していきます。植付け・播種をした作物がどのように成長していくのかを授業実習を通して自ら感じ、学んでいきます。

また、食品製造・加工で使用される原材料の生産過程などについても理解を深めていきます。

今後の圃場での実習では作物の観察やスケッチ、追肥や土寄せ、間引き、除草などの管理実習を行う予定です。

立派な作物が収穫出来るよう、クラス全員で協力して頑張っていきましょう!!

3月22日(水)4~6時間目に食品科学科1年生が、関連上級学校見学として

「学校法人三友学園 IFC大学校 IFC栄養専門学校」に伺いました。

見学用に準備していただいたバスに乗り、到着後、栄養バランスが考えられた昼食(チキンのトマト煮~バターライスを添えて~サラダ)をいただき、全体的なオリエンテーションを実施していただきました。

全体説明が終わると、次はいよいよ自分の進路希望に沿ったコースでの講義と実習体験です。

①製菓製パンコースでは、分野の講話をしていただき、スイーツバーガー作り体験を実施しました。

作り方のコツだけではなく、科学的な理論もあわせて教えていただきました。

②栄養コースでは、栄養士・管理栄養士の仕事についての講和や保育園のおやつ作り体験を実施しました。

栄養士と管理栄養士の違いやその仕事内容などを説明していただき、保育園でおやつとして求められる工夫を施した蒸しパンを作りました。

③調理・発酵コースでは、分野や進路先の講和をしていただき、厚焼き玉子づくりを体験させていただきました。

普段家庭で作る卵焼きとは一味違うプロの仕上がりで、苦戦しながらも教えていただき作り上げることができました。また、お店で見るフルーツのカッティングも体験させていただきました。

この見学で、自分の希望するコースでより進路に沿った専門的な学習を体験することができたとともに、進路の具体化が図れました。今日学んだことを今後の進路選択や学校生活に活かしていきたいです。

本日の見学に協力してくださった学校法人三友学園 IFC大学校 IFC栄養専門学校の方々ありがとうございました。

食品科学科2年生において、宇都宮市保健福祉部保健所の安達さん、齊木さんに講師をお願いし、『食品安全ゼミナール講習会』が行われました。

冊子やスライドを用いて「食品添加物」や「食物アレルギー」など、食に関する様々な事を解説していただき、生徒たちはクイズ形式で分かりやすく学んでいきました。

また、食中毒の事例を説明していただきながら、予防方法や食品製造に従事する際の注意事項をお話ししていただき、身近な事柄だと改めて実感する事が出来ました。

生徒から〈食品表示〉について質問が出た際にも、表示の見方のポイントや食品を購入する際のアドバイスをしていただき、より詳しく【食の安全】について学ぶ事が出来ました。

食品製造実習に取り組む時や日常生活を営む上でも、大変重要な事を学べる講習会となりました。

安達さん、齊木さん、ありがとうございました。

一昨年前から地域の方々とともに食品科学科食品製造分会で活動を始めた、

「新たなレモンの産地宇都宮から『宮れもん』を活用した商品開発!~地域活性化と地産地消食育プロジェクト~」

この取り組みをJA家の光協会「地上」4月号と食から日本を考える「NIPPON FOOD SHIFT」事例紹介にて掲載していただきました。多くの方々にこの活動を知っていただき、今後も農と食から地域づくりにつなげられるよう地域の方々とともにさらに活動を進めていきます。

3月2日(木)、食品科学科2年生において『うどん製造講習会』を行いました。

栃木県めん類業生活衛生同業組合の方々6名にお越しいただき、指導をしてしてもらいました。

講師の先生のデモンストレーションを見ながら製造工程や手の動かし方などの説明を聞いてから、実習を開始しました!

〈デモンストレーションの様子〉

生徒たちは初めてのうどん製造ということで、生地の扱い方や麺棒の使い方、麺の切り出し方などを質問しながら、講師の先生方に丁寧に分かりやすく教えてもらい工程を進めていました。

〈製造実習の様子〉

その後、事前に準備していただいた”鶏汁”で試食を行いました。麺の太さはバラバラでしたが、《自分たちで製造したうどん》と思うと美味しさも倍増だったようです!!

〈茹で上げ・試食の様子〉

日頃なにげなく口にしているうどんですが、この様な工程で製造されていることを知ることが出来、また、プロの技術を間近で見ることが出来た、大変貴重な講習会となりました。

講師の先生方、ありがとうございました。