文字

背景

行間

定時制の出来事

図書館:本の森へようこそ④ 利用者が増えています!

通常登校に戻って、まもなく1か月が経とうとしています。

図書館の利用も、しだいに増えてきました。閲覧する生徒や自主学習する生徒で、にぎわう時間帯があるほどです。また、生徒だけでなく、公開講座を受講している皆さんの利用も多くなっています。

担当者は、いわゆる〝密〟の状態にならないように入館数を調整しながら、図書館の利用を促しています。入館にあたっては、アルコールによる手指消毒をお願いしています。

図書館の利用も、しだいに増えてきました。閲覧する生徒や自主学習する生徒で、にぎわう時間帯があるほどです。また、生徒だけでなく、公開講座を受講している皆さんの利用も多くなっています。

担当者は、いわゆる〝密〟の状態にならないように入館数を調整しながら、図書館の利用を促しています。入館にあたっては、アルコールによる手指消毒をお願いしています。

学悠館高校の図書館では、今年度前半のビッグな企画〝科学道100冊〟の展示のほか、新刊本を積極的に導入しています。知的好奇心をくすぐる厳選された書籍が、たくさん配架されています。おかげで、新着図書の貸出数も伸びてきました。

0

安全安心な学校生活 感染症の予防③ 手洗いの徹底

学悠館高校では、新型コロナウイルス感染症の感染防止に全力で取り組んでいます。

すでに本HPでお伝えしたとおり、エントランスホールでは、校舎内への入場者を対象とした「健康観察」が行われています。毎日、午前8時30分から午後8時30分までの12時間体制で実施。あわせて、アルコールによる手指消毒も徹底されています。また、SHRの時間にも「健康観察」が行われています。

新型コロナウイルス感染症の感染を予防するために、教職員の手による校内の「消毒作業」も徹底されています。教職員2~3名からなる19チームが、次亜塩素酸水を使って感染症ウイルスの除去を目指しています。

●安全安心な学校生活 感染症の予防① 消毒 (2020/06/05 17:40UP)

●安全安心な学校生活 感染症の予防② 健康観察 (2020/06/09 18:18UP)

0

学悠館高校同窓会総会の議題の審議結果

〝令和2(2020)年度栃木県立学悠館高等学校同窓会総会〟の審議結果をお知らせします。

今年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、やむをえず同窓会総会の開催を中止いたしました。そこで、この総会に代えて、役員理事の代表者の方々に同総会総会の議題の審議をお願いしました。

詳しくは、 同窓会総会における議題の審議結果について.pdfからご覧ください。

今年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、やむをえず同窓会総会の開催を中止いたしました。そこで、この総会に代えて、役員理事の代表者の方々に同総会総会の議題の審議をお願いしました。

詳しくは、 同窓会総会における議題の審議結果について.pdfからご覧ください。

0

定時制: 油絵クラブ「ひまわり会」 活動再開

6月22日(月)、油絵クラブ「ひまわり会」 の皆さんの活動が再開しました。今日は、会員10名が美術室に足を運び、まずは久しぶりの再会を喜びあいました。その後、おのおの風景画・静物画の制作に取り組みました。

この会は、美術科(専門教科)で開講されている公開講座「絵画」のOB・OGサークルです。月に2回、月曜日の午後4時から5時半まで、公開講座で学んだことをベースに、さらなる技術の向上を目指して作品の制作に打ち込んでいます。会員は14人で、平均年齢は70歳を大きく上回っています。

「ひまわり会」が結成されて、今春で6年目を迎えました。講師は、藤沼多門先生。洒脱なトークと定評のあるアドバイスは、「ひまわり会」の皆さんをすっかり魅了し続けています。会員の皆さんは、毎回、とても楽しいひとときを過ごしているようです。

この会は、美術科(専門教科)で開講されている公開講座「絵画」のOB・OGサークルです。月に2回、月曜日の午後4時から5時半まで、公開講座で学んだことをベースに、さらなる技術の向上を目指して作品の制作に打ち込んでいます。会員は14人で、平均年齢は70歳を大きく上回っています。

「ひまわり会」が結成されて、今春で6年目を迎えました。講師は、藤沼多門先生。洒脱なトークと定評のあるアドバイスは、「ひまわり会」の皆さんをすっかり魅了し続けています。会員の皆さんは、毎回、とても楽しいひとときを過ごしているようです。

0

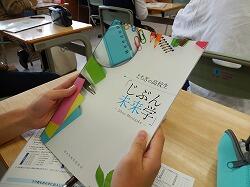

定時制:総合探究(1年次)「じぶん未来学」~自分を考える~

6月19日(金)、4・9時限目の「総合的な探究の時間」に、1年次の各教室では『とちぎの高校生「じぶん未来学」』(編集・発行:栃木県教育委員会事務局生涯学習課)のテキストを用いた授業が行われました。

今回のテーマは、〝「じぶん未来学」~自分を考える~〟でした。

手始めに、生徒自身が生きていく上で重視する価値観は何かを考えました。礼儀・希望・家族・友情・勤勉・貢献・寛大さなど、さまざまな例の中から自分に合致する価値観を選んでいきました。次に、この価値観を順位付け。さらに、選択した価値観がなぜ大切なのかをメモしていきました。

将来の職業を考える時に重視する価値観も選びました。ライフスタイル・保障と安定・奉仕と社会貢献・専門職能・起業家的創造性などの中から、じっくりと考えながら絞り込んでいきました。多様な価値観が選択されていました。

『とちぎの高校生「じぶん未来学」』のテキストを読んだり、ワークシートに記入したり、教員のアドバイスを参考にしたり……。生徒の皆さんは、自分自身を客観的に見つめ、将来への展望を思い描いていたようです。

0

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・8月25日(月)の給食画像

夏休みが終わりました。学悠館高の節目の日はいつも「カレー」です!最初の日の給食は「夏野菜のカレーライス」です。なすに、かぼちゃに、栄養たっぷりですね!今日は、生徒の皆さんが、元気に登校している様子が見られます。学習に部活動にがんばっていきましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

1

1

9

0

9

令和元年東日本台風/浸水被害