文字

背景

行間

定時制の出来事

『相談室だより』(1月号)が発行されました。

今月号では、〝体内時計の回復法〟の記事が特集されています。

どうしても年末・年始をはさんだ冬休み中は、夜更かしをしがち。もしかしたら生活リズムが夜型になっている生徒の皆さんもいるかもしれません。このような場合には、ぜひ読んで体内時計の回復を図ってみましょう。

(『相談室だより』<1月号>より一部抜粋)

保護者の皆さまも、お子様をとおして手にされてぜひご覧ください。

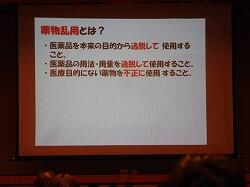

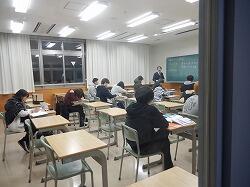

〝薬物乱用防止講話〟が実施されました。

この講話は、薬学の専門家の講話を聞いて「薬物乱用の恐ろしさについて正しい知識を身につける」ことと、「薬物乱用防止の意識の徹底を図る」ことを目的に行われました。

講話をお願いしたのは、日本薬科大学の講師で、薬学博士の山本博之先生です。先生のお話は、とても明快ということもあり、一昨年、昨年に続いて今回もお招きすることとなりました。

45分間の講話でしたが、生徒の皆さんは集中して耳を傾けていました。そして、薬物の乱用は誰の身にも起こりうる問題とあって、真剣な表情でスライドを見つめて自分のこととして考えている様子でした。

〔生徒の感想〕

●Fさん(28Aクラス・女子生徒)

正確な情報を聞くことができて、とても勉強になりました。酒・タバコの依存性については、初めて知ることがたくさんありました。

●Aさん(28Bクラス・女子生徒)

多くのデータと資料をもとに説明くださったので、薬物中毒の症状や悲惨な末路について深く知ることができました。ありがとうございました。

Ⅲ部の全生徒向けには、9時限目のLHRの時間に会議室で実施されます。講師は、Ⅰ部・Ⅱ部と同様に山本博之先生にお願いしています。

新「花のある学校生活運動」に画像を追加しました。

色とりどりの草花は、パンジー、ビオラ、ノースポール、アリッサムなど、およそ120株。学校祭“出藍祭”の折には、校内を華やかに彩りました。

1月9日(水)午前に撮影した画像を〝新「花のある学校生活運動」since 2017〟に追加しました。

〝教育活動のアンケート〟の提出にご協力をお願いします。

定時制課程では、〝教育活動のアンケート〟の「調査用紙」を〝12月の「出欠状況通知」〟とともに、保護者の皆様あてに郵送しました。来週1月18日(金)までにご回答くださいますようお願い申し上げます。同封の茶封筒にお入れになり、お子様をとおしてクラス担任にお渡しください。

ご協力いただきました調査結果は、3月発行予定の『学悠館だより』等の刊行物や本ホームページでもお知らせすることになっています。

〝学悠館高校 INFORMATION〟に画像を追加しました。

新作の「お知らせ」が出来あがりしだい次々とUPする予定です。どうぞご期待ください。

授業開始日:冬季休業明けの最初の授業に取り組む (後編)

生徒の皆さん、慌ただしい中にあっても、“充実した学校生活”を送ってほしいと願っています。

●6時限目・国語研究pm①(406教室)

傍線部の言い換えのトレーニング

●7時限目・実践数学1pm①(402教室)

濃度の計算

●7時限目・体育Apm①、体育Bpm①(アリーナ)

バスケットボールとバドミントンを楽しむ

●7時限目・美術Ⅰpm②(美術教室)

類似色相の配色でデザインする

表計算ソフト

●9時限目・高校数学入門nt①(303教室)

因数分解

水と海がつくる自然景観

●10時限目・現代社会nt①(404教室)

公害対策と環境保全

授業開始日:冬季休業明けの最初の授業に取り組む (前編)

冬季休業期間を経て、ちょうど今日が〝授業開始日〟。とても寒い朝でしたが、生徒の皆さんは元気いっぱいの様子でした。そして、年も改まって、新鮮な気持ちで授業に取り組んだ生徒の皆さんが多いようでした。

7日に実施された授業の中から、前編(6講座)・後編(8講座)を紹介します。

●2時限目・書道Ⅱam①(書道教室)

漢字創作:『五體字類』で調べる

●2時限目・英語表現Ⅰam①(404教室)

分詞構文

●2時限目・生物基礎am③(305教室)

血糖値の調節

●6時限目・声楽合唱pm①(音楽教室)

混声三部合唱:『手紙』を歌う

●6時限目・保健pm①(405教室)

大気汚染と健康、水質汚濁・土壌汚染と健康

●6時限目・簿記pm①(401教室)

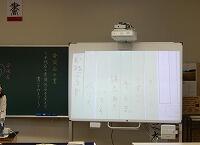

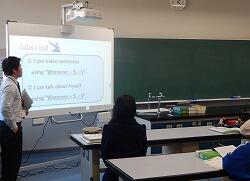

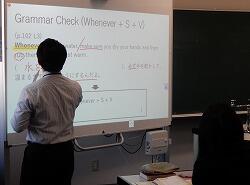

活用されています!電子黒板③(英語科)

今回、紹介するのは、コミュニケーション英語Ⅱ(スタンダード)の授業です。

単元名は、「Lesson 7 Part 1: 複合関係詞 <whenever + S + V>」。この日の学習の目標は、次の3点でした。

●比較表現(better / the best)を用いて、質問をしたり、答えたりすることができる。

●<whenever + S + V>を含んだ英文の意味を理解することができる。 ●<whenever + S + V>を用いて、自己表現することができる。

まずは、英語で挨拶。次に、学習内容を把握しました。

ウォーミングアップでは、比較表現を用いた日常会話を練習することで、この表現の使い方や言い回しを学びました。生徒同士でペアを組んで、例文の会話練習をしたり、ペアを変えて例文の一部を自分用にアレンジして言ってみたり、さらにペアを変えてなるべくプリントを見ないでアレンジを加えて練習したり……。生徒の皆さんは、さまざまな工夫をして学習していました。

教科書の本文にある、<whenever + S + V>を含んだ英文の意味の確認。さらに、DRILLの問題演習を通して、<whenever + S + V>を含んだ英文に慣れ、最後に<whenever + S + V>を用いて、自分に関する英文を作ってお互いに発表し合っていました。

会話の中では、アイコンタクトや相手の発言に対するリアクションもできるようになっていました。また、だんだん会話になれてくると、プリントを見ずに適切な受け答えができている生徒もいました。

※平成30年12月19日(水)第5時限に実施された「コミュニケーション英語Ⅱ(スタンダード)pm①」の授業の様子です。

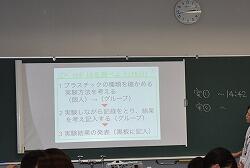

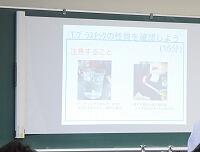

活用されています!電子黒板②(理科)

今回、紹介するのは、科学と人間生活の授業です。

単元名は、「材料とその再利用(プラスチックの種類を調べよう)」。この日の学習の目標は、次の3点でした。

●プラスチックは種類によって性質が異なっていることを確認できる。

●用途によって、種類の異なるプラスチックが使われていることを調べることができる。

●ペットボトルを分別する理由を他のグループに説明できる。

生徒の皆さんは、初めに実験の目的と流れについて理解しました。次に、プラスチックの性質の確認。ペットボトルに使われているプラスチックの種類を調べていきます。そのための実験方法を班で話し合い、表に記入しました。

実験方法の確認を済ませると、さっそく実験の開始。そして、結果の整理。班ごとに実験結果を黒板に記入してから、クラス全体で共有していきます。

まとめとして、ペットボトルを分別する理由をグループごとに考えて発表しました。

生徒の皆さんは、日常生活で使われる物質の性質に関心をもって、意欲的に取り組もうとしていました。また、実験器具も正しく安全に使用することができました。

<準備物>

器具:50mLビーカー(3)、ピンセット、アルミニウム箔、ガスマッチ、

薬品:プラスチック片(PE、PP、PS、PET)、水、エタノール(50%)、飽和食塩水

材料:ペットボトル(ふた、ラベル、本体)

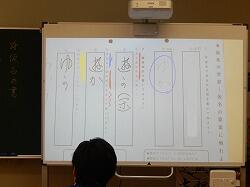

活用されています!電子黒板①(芸術科[書道])

今回、紹介するのは、書道Ⅱの授業です。

単元名は、「仮名の学習」。この日の学習内容は、「変体仮名」を知ることでした。そして、「変体仮名を織り交ぜながら、自ら工夫して表現する」ことと、「変体仮名という仮名の書の要素を知り、また平仮名との差異を認識する」ことが目標でした。

生徒の皆さんは、ふだん目にしている「変体仮名」の例を知ったり、多種の「変体仮名」が存在していることを確認したり、集中して鉛筆でワークシートに記入したり、小筆で丁寧に清書したり……。とても意欲的な態度で授業に臨むことができました。

授業の最後には、小筆の片付け方の説明を聞き、適切に片付けることができました。もちろん小筆以外の用具類も、とても丁寧に扱っていました。