文字

背景

行間

定時制の出来事

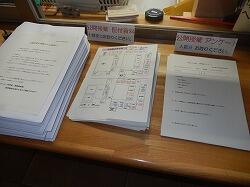

『進路通信』(10月・第6号)が発行されました!

今月号も、 “進学-いよいよ受験シーズン突入!”、11月1日(木)に開催される“進路ガイダンス2”の案内など、進学・就職を達成するためにぜひとも確認しておきたい内容が盛りだくさんです。“就職試験の結果”では、9月16日から始まった就職1次募集の結果に関する詳細なレポート。内定を得た生徒へのアドバイス、不本意な結果となってしまった生徒に向けた対策の記事も充実した内容となっています。

保護者の皆さまもご覧になり、お子様とともに進路についてお考えくだされば幸いです。

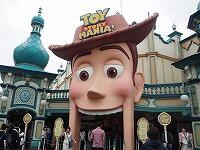

〝東京ディズニーシー遠足〟④ ~気の合う仲間とともに~

4回目を迎えた今年度は、10月4日(木)に〝東京ディズニーシー〟へ出かけました。8時30分に出発。現地に到着するまで渋滞に巻き込まれることなく、10時30分すぎにはパーク内に入場しました。短時間だけ小雨が降る曇り空でしたが、過ごしやすい一日でした。

東京ディズニーリゾートは、35周年。“Happiest Celebration!”。スペシャルイベントは、ディズニーハロウィーン。楽しいエンターテイメントが盛りだくさんでした。

バスは、午後7時に帰着。お土産を両手いっぱいに持った生徒は、全員が笑顔でした。学校で留守番をしていた教員に、さっそく思い出話を語ったり、手土産を渡したりしていました。遠足を思う存分に満喫した様子でした。

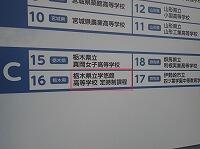

10月9日(火)から14日(日)まで「公開授業」

今回の「公開授業」には、中学生とそのご家族などおよそ80組150名近くの方々が来校されることになっています。たいへんありがとうございます。お気を付けてお越しください。

※「公開授業」のご参加には、事前のお申込みが必要です。また、定時制課程と通信制課程で公開日時が異なります。

JR両毛線・東武日光宇都宮線でいらっしゃる方は、栃木駅北口をご利用ください。駅を出て右手(東)の方向に学悠館高校が見えます。学悠館に到着したら、正面玄関からお入りください。

当日は、黒いストラップの身分証を提げた職員が受付や案内を担当しています。気分がすぐれない場合や不明な点がある場合には、どうぞ気軽におたずねください。

●駐車スペースが十分にありませんので、公共交通機関をご利用ください。

●お車でお越しの際は、駅周辺の一般駐車場(コインパーキング)をご利用ください。〝平成30年度大会参加報告〟 JRC部 データ更新

平成30年度大会結果報告・参加報告〟にあるJRC部のデータが更新されました。

本ホームページのトップページ-メニューにある定時制-部活動紹介からご覧いただくことができます。

今回の更新では、JRC部の皆さんが平成30年度夏季に参加した活動の中から、4回の校外活動の記録を掲載しています。

【「高校生ボランティア・アワード2018」8月21日(火)~22日(水) 東京国際フォーラム(東京都千代田区)より】

祝! 皆さまに支えられて 来場者数690,000名様 達成!

平成29年4月19日(水)に350,000アクセスに到達。それから524日目で、690,000アクセスに至りました。この間、単純平均で1日あたりおよそ650アクセス。予測では、再来週の週末に待望の700,000アクセスに達する見通しです。

ひとえにご来場くださいます皆さまのお陰であると、“チーム学悠館”の教職員一同、改めて心から御礼申し上げます。

タイムリーなトップページ企画、日々の出来事、授業の様子、生徒の活躍、大会結果など、多彩な内容の新着記事をアップし続けてまいります。今後とも、〝学悠館公式HP〟にアクセスくださいますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

来週は、「公開授業」の期間になります。中学生とそのご家族およそ80組150名近くの方々が来校される予定です。実際に、学悠館高校の“学び”や学校生活を体感していただける絶好の機会となることでしょう。さらに、〝学悠館公式ホームページ〟をご覧になると日々の様子がいっそうおわかりいただけるかと思います。

季節は本格的な秋へ。入学試験に関するお問い合わせの電話が増えてくる時期を迎えております。この折にも、ホームページをご覧いただいている旨のお話をしばしば耳にします。心より感謝申し上げます。

<来場者数と達成日>

350,000名様 平成29年 4月19日(水)

400,000名様 8月25日(土)

450,000名様 11月18日(土)

500,000名様 平成30年 1月23日(火)

550,000名様 3月23日(月)

600,000名様 5月21日(月)

650,000名様 8月 1日(月)

700,000名様 ???

800,000名様 ???

900,000名様 ???

1,000,000名様 ???????