文字

背景

行間

定時制の出来事

〝東京ディズニーシー遠足〟の事前指導 実施

参加を希望した生徒の皆さんは、設定された4回の事前指導の中から、自分の都合に合わせて1回に出席。『遠足のしおり』を受け取った後、担当教員による“緊急時の対応方法”などの説明を集中して聞いていました。

遠足は、秋季休業中の10月4日(木)に行われ、バス2台に分乗して出かけることになっています。

【「第3回事前指導」10月2日(火) 12時40分頃】

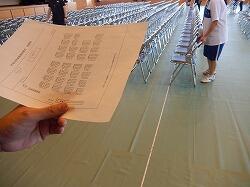

生徒の皆さんの協力で〝後期始業式〟の会場設営

担当する教員から手順の説明が行われた後、生徒の皆さんは準備に取りかかりました。

初めにシートを運び出しました。折り畳んであるシートは、とても重いので2~3人で運搬。腕力に自信のある生徒の中には、ひとりで運ぶ猛者(もさ)も……。一列ずつ東側から、力をあわせてシートを敷いていきました。

用意する椅子の数は、生徒・教職員あわせておよそ600席分。生徒席は、クラスごとのブロックにしています。教職員席も、サイドに並べ終わりました。

明日は、〝後期始業式〟。午後1時15分からアリーナに入場。式の前後では、表彰式、全国大会報告会・祝勝会、学習と生徒指導担当の各教員からの講話も予定されています。

なお、Ⅰ部は11時20分から、Ⅱ・Ⅲ部は始業式後に、それぞれLHRが実施されます。サルスベリ:まだしばらく観賞できそうです。

春は、北側にあるシダレザクラ。落花した後には、色鮮やかな葉桜も楽しむことができます。

ゴールデンウィークの頃には、西側の学悠館通りに面したハナミズキの花が街並みに彩りを添えます。

敷地北側の一部と南側で咲き乱れるサルスベリは、“夏の風物詩”です。今年の開花は、7月9日(月)。それから間もなく3か月。しかし、まだしばらくサルスベリの花を観賞できそうです。

【10月2日(火) 9:45】 【10月2日(火) 9:47】

9月30日(日)の深夜から10月1日(月)の早朝にかけて、台風24号が最接近しました。学悠館高校では、安全な通学に配慮して、1・2時限が休講。Ⅰ部のSHRと3時限目の授業からスタートしました。

プランターの植物は、係職員の機転で土曜日のうちに避難させることができました。

【10月1日(月) 9:12】 【10月1日(月) 13:46】

【9月28日(金) 12:50】 【10月1日(月) 10:40】

台風一過。10月1日(月)は、とても暑くなりました。11時前には、エアコンも稼働していました。

第4回「寺子屋みらい」形状記憶合金カーを走らせよう!開催

お湯につけると一瞬で元の直線の状態に戻る「形状記憶合金」の実験、「形状記憶合金カー」を走らせるデモンストレーションなどでは、参加した皆さんがとても驚いた様子でした。

1.鉄・銅・アルミニウム・マグネシウム・チタン・ニッケルの6種類の金属に触れてみる。

それぞれの重さ(比重の差)を実感。軽い順に並び替える。その後、比重の重いタングステンも持ってみる。その、ずしりとした重さに驚く。

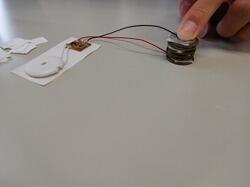

2.1円玉、10円玉、食塩水、濾紙(ろし)を使って電池を作り、電子オルゴールを鳴らす。

男子チームは、絶妙のチームワーク。ヒントが出される前に作り上げ、小林先生から褒められる。

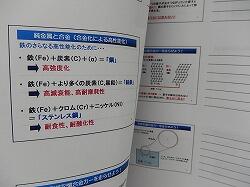

3.パワーポイントで純金属と鋼、鋳鉄、ステンレス鋼などの合金の説明。

4.形状記憶合金の実験。細い針金状の形状記憶合金を自分で好きな形に変形させる。

お湯の中に投入。一瞬で元の直線の状態に戻ったので、とても驚く。

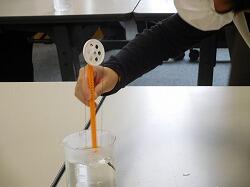

5.形状記憶合金の細い針金がタイヤを回転させる。この仕組みをビーカー内での実験をとおして理解する。

形状記憶合金の細い針金を用いた、形状記憶合金カーを廊下で走らせてみる。

6.原子の結合をはじめ形状記憶合金について学ぶ。

7.質疑応答の時間に、生徒が熱心に質問する。

〔生徒の感想より〕

●29Dクラス O君

お湯の中で、形状記憶合金の針金の形がぴんと元に戻ったことは印象的でした。スピードが速かったので、びっくりしました。この合金が色々な所で応用されていることを知り、金属は大きな可能性を持つものなんだなと実感しました。

●28Bクラス Nさん

新幹線やメガネの部品にも応用されていて、その活用法に感動しました。原理を知ると、自分の知識がさらに深まった気がします。家に帰ったら、今日の実験を家族に話そうと思います。『全国定通NEWS』(第11号)が発行されました。

平成30年度全国高等学校総合体育大会・第73回国民体育大会・全国定時制通信制体育大会に関する記事が満載です。出場した競技ごとに、詳しい記録等が報告されています。また、3種の全国大会に出場した歴史研究部の活躍も紹介されています。

定時制特別活動部・通信制生徒部による企画・編集。学悠館の“校章”と“スクールカラー”であるインディゴブルーを基調としたデザインと色で構成された印刷物となっています。発色の良いコート紙には、試合の様子を伝える画像などがふんだんに用いられています。

こちらからご覧いただくことができます。 〔表面〕.jpg・〔裏面〕.jpg

※HPへの掲載にあたって、画像等の一部を加工処理しています。