文字

背景

行間

定時制の出来事

意欲的に参加する生徒! 年度当初指導がはじまりました。

4月11日(火)、Ⅰ部〈午前〉・Ⅱ部〈午後〉・Ⅲ部〈夜間〉にわかれて、年度当初指導が行われました。

【視聴覚室:生徒指導部の説明】

1年次生には、視聴覚室で学習部・生徒指導部の各担当者から指導がありました。生徒の皆さんは、スライドショーによる学悠館スタイルのわかりやすい説明に集中して耳を傾けていました。その後、HRごとに特別教室・悠友ラウンジ・学習コーナー・体育館・食堂などをめぐる校内案内があり、使用に関する諸注意をよく聴いていました。学悠館での高校生活に対する皆さんの期待をうかがわせます。

【視聴覚室:学習部の説明】 【視聴覚室:学習部の説明スライド】

【教員室入り口のLCDモニター前:1年次生向け校内案内】

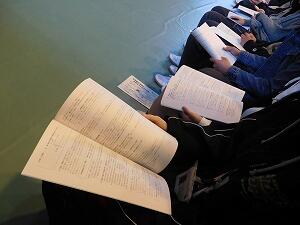

2年次生・3年次生(4修)には、アリーナで生徒指導部・進路部・学習部の各担当者から指導がありました。説明資料を見ながらしきりにうなずく生徒の皆さんの姿が印象的でした。

【アリーナ:生徒指導部の説明】 【アリーナ:スクールガイドを見ながら聴く】

【アリーナ:配布された「学習部だよりNo.1】

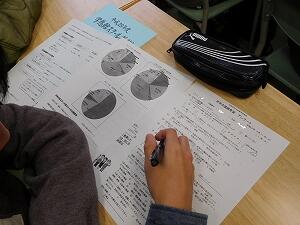

地歴公民教室に集合した3年次生(3修)・4年次生は、卒業年次生になります。こちらの皆さんは、進路を決めていくという重要な時期を迎えようとしています。指導内容は、「進路希望調査」・「進路活動と問題行動」・「進路の手続き」でした。スライドショーを見たり、ワークシートに書き込みをしたりしながら自分の将来に向き合う姿は、真剣そのものでした。

【地歴公民教室:進路部のワークシート】 【地歴公民教室:進路部の説明】

4月12日(水)は、教科書販売が予定されています。また、1年次生・転編入生には、体育着も販売されます。あわせて1年次生には、「自己理解検査」も実施されることになっています。

なお、本日からⅢ部〈夜間〉の給食が提供されました。給食の様子は、4月14日(金)に「特集 給食の時間1時間目」として掲載する予定です。

【食堂:Ⅲ部<夜間>の給食の様子】

平成29年度始業式 定時制の生徒530余名が集う!

敷地北側のシダレザクラが満開です。

4月10日(月)、午後1時すぎから体育館2階アリーナで、定時制課程の「平成29年度始業式」が実施されました。式に先立って、過日、那須町で発生したなだれ事故で亡くなられた方々に黙祷をささげ、ご冥福をお祈りしました。

大森亮一校長の式辞に始まり、校歌「君にエールを」の斉唱へと続きました。

【満開のシダレザクラ】

【始業式:アリーナ全景】

始業式の後、生徒会が主催する対面式がありました。和やかな雰囲気の中で、対面式は進行しました。上級生代表の生徒会長のMさんから次のような歓迎のことばがありました。

「一人一人がいろいろな見方・考え方に触れ、新しい発見の中で、自身の成長につなげていってほしいと思います。そして、仲間として大きな輪となり絆を築いていきましょう。」

「はじめの1年は、まず授業に慣れ、学校生活を楽しむことを心がけてほしいと思います。そうすれば自然と目標ができ、進みたい道が見えてくると思います。」(一部抜粋)

歓迎のことばに答えて、新入生代表のBさんのあいさつへと続きました。

「勉学や学校行事、部活動で先生方、先輩方、そしてともに入学した友人とともに、積極的に多くのことを学び、吸収し、将来の目標実現のために精一杯努力したいと思っています。」

「卒業を迎えるとき、悔いのない充実した高校生活だったと自信を持って振り返ることができるよう、有意義な毎日を送りたいと思います。」(一部抜粋)

【対 面 式】

その後、相談部職員の自己紹介がありました。あわせて、スクールカウンセラーの勤務についても説明がありました。相談部は、本校独自の教育システムの一つです。生徒の皆さんは、不安や悩みがあるとき、いつでも話を聞いてもらうことができます。

【相談部職員の自己紹介】

休憩をはさんだ後、「情報教育講演会」が開催されました。今回の講演会には、株式会社NTTドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」事務局からインストラクターの松野真弓先生をお招きしました。インターネット上の円滑なコミュニケーションに必要な要素やトラブルの際の影響範囲などについて学習し、生徒のみなさんの情報モラル形成に役立つ絶好の機会となりました。

なお、Ⅲ部(夜間)の生徒には、学校栄養士から給食指導がありました。Ⅲ部の給食は、4月11日(火)から提供が開始されます。

祝!「入学式」挙行 自らの成長を誓う新入生

4月7日(金)、10時から体育館2階アリーナで「平成29年度入学式」が挙行され、新入生316名が入学を許可されました。

【式辞を述べる大森校長】

「本校の生徒指標は、『希望』『自立』『共生』の3つです。自分を見つめ、未来の姿を描いて夢を語る心を持つ。自分の意志で決め、それをやり遂げる自己管理能力を高める。ともに生きる楽しさを感じ、他者に貢献できることの喜びを知る。卒業までにこのような力を、今のレベルに応じて高めていってほしい。」

「本校での生活のスタートを切るにあたって、今までの自分にとらわれることなく、自分の強みを磨くことから始めてみてはいかがでしょうか。一歩踏み出す勇気をもって、自分にチャレンジしてください。」(一部抜粋)

次に、同窓会長、定時制PTA会長、通信制悠友会長からもそれぞれ、「安心して焦らずに」「ゆっくりと確実に一歩ずつ学んでほしい」という心温まる祝辞をいただきました。

式の最後には、定時制課程・通信制課程の新入生代表が、それぞれ「誓いのことば」を述べました。

定時制課程代表のNさんは、「学悠館高等学校の生徒として学則を守り、その名と自分に恥じないような生き方を目ざします。」、「一日一日を大切にし、生活リズムをしっかりと身につけ、心と体を鍛えられるよう有意義な学校生活を送ります。」と力強く高校生活への抱負を述べました。

また、通信制課程代表のKさんは、「学悠館高等学校の生徒として、また社会の一員として、自らを律するとともに、生徒指標の希望・自立・共生を胸にいだきつつ、自らの可能性を信じて、それぞれの目標に向かっていろいろなことに挑戦し、成長していく」と決意を語りました。

【アリーナで入学式に臨む参列者】 【誓いのことばを述べる新入生代表】

在校生に新入生が加わり、学悠館には、ふたたび活気あふれる日々が訪れようとしています。今年度の生徒の皆さんの活躍が今から楽しみです。

なお、定時制課程の来週の予定は、次のとおりです。

4月10日(月) 前期始業式・対面式・情報教育講演会

4月11日(火) 年度当初指導・LHR

4月12日(水) 体育着販売・教科書販売・自己理解検査(1年次)

4月13日(木) 身体計測

※ この期間、担任による生徒面談が予定されています。

「平成29年度公開講座開講式」開催!

4月6日(木)、午後1時30分から会議室で「平成29年度公開講座開講式」が開催されました。公開講座とは、一般の市民の方々が本校の講座のうち希望する授業を生徒とともに1年間受講することのできる学悠館独自のシステムです。生涯学習の観点から県民の方々に広く学ぶ機会を提供すべく創立時から始まった取組で、今年で13年目を迎えます。

【開講式の様子】

あいさつの中で大森亮一校長は、次のように公開講座生の存在価値に敬意を表すとともに、公開講座のさらなる充実に向けた意気込みを語りました。

「昨年度、授業を見学した際、特に感銘を受けたのは、公開講座生の方々がたいへん意欲的に授業に打ち込む姿でした。皆さんの学びに対する真摯な姿は、生徒たちにとって『学び』の意義と喜びを示唆するとても大切な存在となっています。」

今年度の受講生は、101名。「絵画(油絵)」「書道Ⅰ」「絵画(水彩画・版画)」「声楽」「地域総合研究」「篆刻・刻字」「日本文学史」など、18講座にのべ118名が受講することになります。今年度の授業が受講生の皆さまにとって学ぶ喜びに満ちた充実した時間となることを期待しています。

【大森亮一校長のあいさつ】

校歌の歌声 高らかに! 新入生オリエンテーション開催。

4月5日(水)、定時制・通信制それぞれに新入生オリエンテーションが開催されました。スーツ姿の初々しい新入学予定生のみなさん、およそ330名が出席しました。

【教職員の歌声に合わせて練習する新入学予定生のみなさん】

10時すぎからは、体育館2階のアリーナで定時制・通信制合同の入学式予行が行われました。入学を間近に控えたみなさんの表情は、これから始まる高校生活への期待感を垣間見せる笑みにあふれていました。

予行の際には、校歌の指導がありました。初めての校歌でしたが、教職員の歌声に導かれたみなさんの斉唱は、練習するたびに大きくなり、最後にはアリーナに美しく響き渡りました。4月7日(金)の入学式への意気込みを感じさせるすばらしい参加態度でした。

ちなみに校歌『君にエールを』は、本校の創立に合わせて平成17年4月28日(木)に開催された「開校記念式典」で、作曲者である渡辺貞夫さんのサックス演奏によって最初に披露されました。校歌の制定から12年。今では、すっかり生徒・職員の心のよりどころとなっています。