文字

背景

行間

定時制の出来事

御礼! ホームページ 333333 回アクセス

本校のホームページにアクセスいただいている皆様ありがとうございます。

昨年の8月に、それまで掲載していた情報を整理し、ホームページのリニューアルを行いました。

以降、これまで月平均7000回を超えてアクセスいただいていますが、昨夜の11時過ぎに、来訪者のカウンターが記念すべき(?)333333回となりました。

次は、400000回、500000回を目指して、生徒・保護者、同窓生の皆さんにはもとより、学校関係者、受検希望者、地域の皆様等に向けて、学校の情報、様子をお伝えしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。

合い言葉は、

「まずはアクセス!学悠館公式ホームページ」

0

平成29年度公開講座生募集中!

現在、本校では、平成29年度公開講座の受講案内を配布するとともに、受講生を募集しています。

【平成29年度の受講案内が完成しました】

【平成29年度の受講案内が完成しました】

公開講座は、高等学校の教育課程として開設された授業を県民の皆様に開く形で、学校の設立と同時にスタートし、現在までに延べ約900名の方々に受講していただきました。そして、平成28年度は17科目19講座で開設し、約100名の方々が学悠館高校の生徒とともに学ぶ“よろこび”を実感していただいています。平成29年度は、17科目22講座の開講を予定しています。本校生の受講登録後、定員に余裕のある範囲での受け入れとなりますが、多くの方にお申し込みいただきますようお待ちしています。(講座案内の校長あいさつから)

平成29年度の応募期間は平成29年3月13日(水)までとなります。受講案内の綴じ込み往復はがきにより応募してください。講座の定員を超えた場合は、公開抽選(3月29日(金)13:00~)となります。受講条件等詳細については受講案内をご覧ください。

本年度受講された方々の感想をいくつかご紹介いたします。

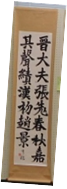

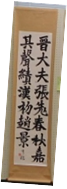

◆総合臨書の受講生◆

先生の熱心な指導に、若い生徒のみなさんも私たちも真剣に学んでいます。夏には、半切りの掛け軸も書きました。このような充実した時間をもてることは、この上ない幸せです。

◆情報処理の受講生◆

パソコンの操作をとおして、新しい世界がひらけた感じがします。丁寧に指導してくださるので、とても贅沢な時間を過ごしている気がします。

◆絵画A(油絵)の受講生◆

先生の指導が熱心なので、いつも真剣に取り組んでいます。とても楽しい授業なので、あっという間に時間が過ぎていくように感じています。

◆アウトドアスポーツの受講生◆

高校生と一緒に学べる楽しさを味わっています。毎回、新しい発見があるので、勉強になります。登山・キャンプなどの野外活動も充実しています。健康に、安全に参加できることが喜びにつながります。

【総合臨書の作品】 【絵画A・油絵】 【アウトドアスポーツ・しめ縄づくり】

平成29年度の応募期間は平成29年3月13日(水)までとなります。受講案内の綴じ込み往復はがきにより応募してください。講座の定員を超えた場合は、公開抽選(3月29日(金)13:00~)となります。受講条件等詳細については受講案内をご覧ください。

本年度受講された方々の感想をいくつかご紹介いたします。

◆総合臨書の受講生◆

先生の熱心な指導に、若い生徒のみなさんも私たちも真剣に学んでいます。夏には、半切りの掛け軸も書きました。このような充実した時間をもてることは、この上ない幸せです。

◆情報処理の受講生◆

パソコンの操作をとおして、新しい世界がひらけた感じがします。丁寧に指導してくださるので、とても贅沢な時間を過ごしている気がします。

◆絵画A(油絵)の受講生◆

先生の指導が熱心なので、いつも真剣に取り組んでいます。とても楽しい授業なので、あっという間に時間が過ぎていくように感じています。

◆アウトドアスポーツの受講生◆

高校生と一緒に学べる楽しさを味わっています。毎回、新しい発見があるので、勉強になります。登山・キャンプなどの野外活動も充実しています。健康に、安全に参加できることが喜びにつながります。

【総合臨書の作品】 【絵画A・油絵】 【アウトドアスポーツ・しめ縄づくり】

0

平成28年度進路ガイダンスのご案内

平成28年度進路ガイダンスについて

1・2年次、4修3年次の生徒および保護者の皆様を対象に進路ガイダンスを開催致します。

日 時:平成29年2月28日(火)13:15~15:25

参加対象:定時制課程保護者

場 所:本校体育館2階アリーナ(保護者受付は12:45よりエントランスで行います。)

206教室

内 容:①フューチャーライブ(演劇型講演会)13:15~13:45

演題「高校生と社会人、こんなに違う「ルールと意識」」

②自力進学講演会 13:55~14:45

専門講師による進学費用や奨学金制度に関する説明

③個別懇談 14:55~15:25

本校職員が個別に質問・相談を受けます。

申込用紙をお子様を通じて配布しておりますが、続きを読むから申込用紙をダウンロードすることができます。参加を希望される保護者の方は、担任を通して申し込みください。たくさんの参加お待ちしております。

1・2年次、4修3年次の生徒および保護者の皆様を対象に進路ガイダンスを開催致します。

日 時:平成29年2月28日(火)13:15~15:25

参加対象:定時制課程保護者

場 所:本校体育館2階アリーナ(保護者受付は12:45よりエントランスで行います。)

206教室

内 容:①フューチャーライブ(演劇型講演会)13:15~13:45

演題「高校生と社会人、こんなに違う「ルールと意識」」

②自力進学講演会 13:55~14:45

専門講師による進学費用や奨学金制度に関する説明

③個別懇談 14:55~15:25

本校職員が個別に質問・相談を受けます。

申込用紙をお子様を通じて配布しておりますが、続きを読むから申込用紙をダウンロードすることができます。参加を希望される保護者の方は、担任を通して申し込みください。たくさんの参加お待ちしております。

0

本年度第2回学校説明会を実施しました

1月26日(木)に、本年度第2回の学校説明会を実施しました。受検希望者、保護者、中学校の先生方等を含めて143名の方に出席いただきました。

【多くの方に参加していただきました】

【多くの方に参加していただきました】

内容は12月に実施した第1回と同様に、校舎見学、学校概要説明、個別懇談を実施しました。校舎見学では、20名の本校生が校舎内の案内をしました。班によって多少異なりますが、生徒ならではの視点からの説明もありました。学校概要説明では、DVDを用いて学校の全体像、定時制課程、通信制課程の授業、キャリア教育、特別活動等について説明しました。個別懇談では、希望者を対象に、それぞれが疑問に思っていること、心配に思っていることについて、先生方が親身になって相談にのっていました。

【生徒の案内で授業の様子、施設等の見学をしていただきました】

今回で本年度の学校の説明会は終了となります。今後、さらに疑問が生じた場合は、直接学校にご連絡ください。

このあとはいよいよ入試となります。3月6日(月)にフレックス特別選抜、3月16日(木)に一般選抜、3月23日(木)に転編入試を実施いたします。本ホームページの「入学希望の皆様へ」のページもぜひご覧ください。4月にお会いできることを楽しみにしています。

【生徒の案内で授業の様子、施設等の見学をしていただきました】

今回で本年度の学校の説明会は終了となります。今後、さらに疑問が生じた場合は、直接学校にご連絡ください。

このあとはいよいよ入試となります。3月6日(月)にフレックス特別選抜、3月16日(木)に一般選抜、3月23日(木)に転編入試を実施いたします。本ホームページの「入学希望の皆様へ」のページもぜひご覧ください。4月にお会いできることを楽しみにしています。

0

国際理解講話を実施しました

1月25日のLHRの時間に、全校生を対象として、国際理解講話を実施しました。講師を小山南高校の佐藤千恵子先生にお願いし、先生が青年海外協力隊員としてペルーで活躍したときのことを元にお話しいただきました。

【生徒たちも佐藤先生の話に聞き入っていました】

【生徒たちも佐藤先生の話に聞き入っていました】

佐藤先生は、平成25年から27年まで、JICAが実施する海外ボランティア派遣事業である、青年海外協力隊のメンバーとして、ペルーに赴き、環境教育の専門家として活躍してきました。このときの話を、豊富な写真とともにご紹介いただきました。

最初は、ペルーの民族楽器であるサンポーニャを使って「コンドルは飛んでいく」を演奏してくれました。この曲は、元々はアンデス地方の民族音楽でしたが、1970年にアメリカのサイモン&ガーファンクルによってカバーされ、日本でも有名になりました。この曲で、ぐっと生徒の心をわしづかみでした。

その後、ペルーの紹介をしてくれました。15,452km離れてはいるものの、海を隔てた隣の国であること、さらに、ペルーの動物たち、そして、ペルーの絶品グルメへと続きました。ペルーの飲み物の一つ“インカコーラ”は、ペルーで飲まれている“コーラ”だそうですが、佐藤先生曰く、オロ○○○Cを薄くしたような味だそうです。

【サンポーニャを使って…】【数多くの写真を使ってわかりやすく】

さらに、ペルーで取り組んだ環境教育についても紹介してくれました。ペルーの環境問題、そして、子どもたちや行政の問題への対応の変化などについて、わかりやすくお話ししてくれました。

そして、最後の言葉が印象的でした。ペルーに行ってわかったこととして、次の2点を話してくれました。まずは、「異文化を体験することは楽しい!」ということ。ぜひ、若いうちに海外を体験してほしいとのことでした。語学に不安がある人もいるかもしれませんが、「語学は体力だ!」とも教えてくれました。1歩踏み出す勇気を持つことが大切ですね。そして、もう1点は、「異文化理解とは分かり合えないことを実感すること」だそうです。「ここはダメだけど、分かり合えることを見つけ出すことが大切」ということだそうです。これは、異文化理解だけではなく、友人関係、人間関係においてもポイントかもしれません。実際に海外で活躍した佐藤先生からの言葉だけに、実感がこもっており、なるほどと納得できるお話でした。

最後になりますが、佐藤先生、お忙しい中、本校生徒のために本当にありがとうございました。

最初は、ペルーの民族楽器であるサンポーニャを使って「コンドルは飛んでいく」を演奏してくれました。この曲は、元々はアンデス地方の民族音楽でしたが、1970年にアメリカのサイモン&ガーファンクルによってカバーされ、日本でも有名になりました。この曲で、ぐっと生徒の心をわしづかみでした。

その後、ペルーの紹介をしてくれました。15,452km離れてはいるものの、海を隔てた隣の国であること、さらに、ペルーの動物たち、そして、ペルーの絶品グルメへと続きました。ペルーの飲み物の一つ“インカコーラ”は、ペルーで飲まれている“コーラ”だそうですが、佐藤先生曰く、オロ○○○Cを薄くしたような味だそうです。

【サンポーニャを使って…】【数多くの写真を使ってわかりやすく】

さらに、ペルーで取り組んだ環境教育についても紹介してくれました。ペルーの環境問題、そして、子どもたちや行政の問題への対応の変化などについて、わかりやすくお話ししてくれました。

そして、最後の言葉が印象的でした。ペルーに行ってわかったこととして、次の2点を話してくれました。まずは、「異文化を体験することは楽しい!」ということ。ぜひ、若いうちに海外を体験してほしいとのことでした。語学に不安がある人もいるかもしれませんが、「語学は体力だ!」とも教えてくれました。1歩踏み出す勇気を持つことが大切ですね。そして、もう1点は、「異文化理解とは分かり合えないことを実感すること」だそうです。「ここはダメだけど、分かり合えることを見つけ出すことが大切」ということだそうです。これは、異文化理解だけではなく、友人関係、人間関係においてもポイントかもしれません。実際に海外で活躍した佐藤先生からの言葉だけに、実感がこもっており、なるほどと納得できるお話でした。

最後になりますが、佐藤先生、お忙しい中、本校生徒のために本当にありがとうございました。

0

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・11/14(金)の給食

(主菜:豚肉のからあげ薬味ソース)

今週は「地場産物活用献立週間」でした。その最終日の給食には、栃木県が生産量日本一のもやしや、第2位のにらをはじめ、8品目の地場産物が使われました。今週の給食を振り返りながら、地域の文化や習慣に根付いた「食」について考えるよい機会にしましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

8

6

3

2

2

令和元年東日本台風/浸水被害