文字

背景

行間

2018年11月の記事一覧

〝総合〟:「合格体験記」をPCに入力 (就職内定者)

入力項目は、「内定企業名と職種」、「なぜその企業を選んだのか?」、「試験日までどのように過ごしたのか?」、「試験の形態」、「社会人としての意気込み」など。生徒の皆さんは、合格に至るまでの歩みを振り返りながら、落ち着いた表情でパソコンに向かっていました。

入力された貴重なデータは、進学者による「合格体験記」や進路関係の諸資料とともにまとめられ、年度末には『みらいへの扉』として発刊される予定です。上級生の進路選択の体験が、後輩の皆さんへと受け継がれていきます。

今回、コンピュータ教室に集まったのは、就職の内定を勝ち取った生徒のうちⅠ部(午前の部)・Ⅱ部(午後の部)に在籍する皆さんです。無事に就職が決まり、どことなくほっとしている様子でした。残りの高校生活を大切に過ごして、無事に卒業の日を迎えることでしょう。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと6日

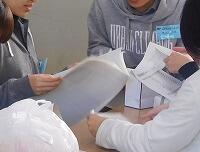

11月9日(金)、8時間目。Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部の生徒の皆さんが協力して、「出藍祭」の準備に励んでいました。それぞれの部の皆さんが合同で活動できる数少ない時間が、この時間です。

視聴覚室には生徒の皆さんと教員が集まり、一緒になって熱心に活動していました。企画されたテーマは、いったい何でしょう?どうやら当日のお楽しみのようです。

アリーナのステージでは、演劇部の皆さんが立ち稽古の最中でした。照明や音響の担当者も、準備に余念がありません。演出担当者の声に、俳優陣は小気味よく反応。とても息の合った練習風景でした。

第1日のステージ発表で上演されるのは、野望シリーズの第2弾『カツ丼屋の野望』。観劇される皆さんに笑顔をお届けするようです。

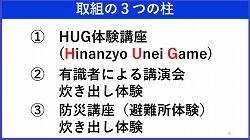

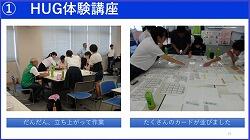

第2日は、卒業年次生の皆さんにとって最終公演になるそうです。演題は『B・HAPPY』。今までの思いを込めて演じきるとのことでした。「学校安全総合支援事業」第2回実践委員会が開催されました。

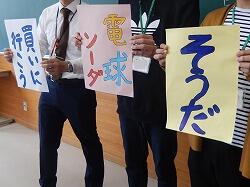

今回は、「高校生の積極的な避難所協力の在り方」に関する実践校の取組、これまでの取組に関する協議、取組の事前・事後に調査されたアンケートの報告、12月15日(土)に開催される〝防災講座(避難所体験)炊き出し体験〟の打合せなどが行われました。この防災講座は、地域の方々にも御参加いただけます。案内は、後日HPにアップいたします。

「平成30年度学校安全総合支援事業」のモデル地区に所在する学悠館高校は、「高校生の積極的な避難所協力の在り方」の拠点校として選ばれました。この事業は、自然災害発生後の避難所運営に関する知識や技能を高校生が身につけ、他の人や社会の安全に貢献することを目的としています。

●プレゼンテーションのスライドより

花のある学校生活運動:「小春日和」に虫たちも誘われて

この陽気と花の香りに誘われて、環境美化委員(緑化係)の皆さんの手で先日プランターに植え替えられたばかりの秋冬用の植物に、虫たちがやって来ました。

色とりどりの草花は、パンジー、ビオラ、ノースポール、プリムラジュリアン、アリッサムなど。これらの鉢植えは、学校祭「出藍祭」の折に校内に飾られることになっています。

●10月23日(火) 午後4時ごろ

●11月 8日(木) 午後2時ごろ

ところで、昨日は、二十四節の一つである〝立冬〟(秋が極まり冬の気配が立ち始める日)でした。今日の陽気から判断すると、本格的な冬になるにはまだ間がありそうです。

この暖かさのまま学校祭「出藍祭」を迎えたいものです\(^_^)/

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと7日

「出藍祭」第1日の〝ステージ発表〟では、部活動や有志団体によるさまざまなパフォーマンスが披露されます。中でも、軽音楽部のライブは、例年アリーナで観覧している皆さんを熱狂させる大盛り上がりのステージとなっています。また、第2日にもアリーナで60分ほどのライブを行います。来場者の皆さん、どうぞお楽しみに。

音楽室では、部員の皆さんが集まって練習に精を出していました。先輩・後輩が協力して、本番さながらの練習を重ねていました。

書道室では、中庭パフォーマンスに出場する書道部のメンバーが練習に励んでいました。当日は、8畳サイズの大型の用紙に筆を揮(ふる)うそうです。

定時制の生徒会室では、生徒会役員の皆さんが「出藍祭」直前のミーティングで意見を交わしていました。

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。「生活と福祉」の授業:レクリエーション活動の学習

福祉の現場では、利用者の方々の生活を充実させるために、ゲーム、体操、野外活動、ダンス、音楽など、さまざまな種目のレクリエーションが行われています。今回の授業では、レクリエーションの意義と目的、活動の種目を理解するとともに、美術・工作の実践をとおして理解を深めることになりました。

レクリエーション活動は、個人にとって楽しく快い生活支援。そのために、多種多様で活動方法も工夫された内容に発展させていく必要があるとのことでした。

「生活と福祉」の授業では、レクリエーション活動の学習の一環として、今後もさまざまな種目の活動に取り組んでいく計画だそうです。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと8日 (その2)

11月7日(水)4時間目のLHRの時間、Ⅰ部・Ⅱ部の生徒の皆さんは、「出藍祭」の準備に励んでいました。

教員室の一角の移動式ロッカーには、装飾用の文房具類が用意されています。これを受け取るために出入りする生徒の皆さんで、教員室は賑わっていました。

1年次Ⅱ部(展示グループ)の皆さんは、「平成最後の新感覚アトラクション」に挑みます。室内レイアウトの最終確認と制作に取り組んでいました。

3年次Ⅰ部(販売グループ)のタイトルは、「熱□ ―あつ○○― 」。これを「熱々の接客で提供する」そうです。今日の活動は、室内装飾の制作。とても仲良く準備していました。

ステンドグラスとスタンプラリー用のカードを作っていたのは、4年次Ⅱ部(展示グループ)の皆さん。校内を舞台に、仮装したメンバーを見つけてスタンプを集めるという楽しい企画を計画しています。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと8日 (その1)

「出藍祭」第1日の〝ステージ発表〟には、オープニングセレモニーに続いて、体験発表・合唱・演奏・演劇・パフォーマンスなど、盛りだくさんのプログラムが組み込まれています。

この幕間(まくあい)に紹介されるのが、各参加団体の制作するCM。ステージの両サイドにある大型スクリーンに、次々と動画を映し出していく予定です。

撮影や編集も、まもなく終了。傑作CMが出来上がっているようです。

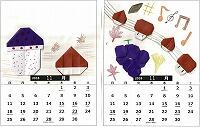

【1年次Ⅱ部・そうだ!電球買いに行こう!】

【4年次Ⅱ部・カラフルしゅわり】 【1年次Ⅰ部・スープ餃子】 【図書館・図書館ミュージアム】

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。〝第14回出藍祭〟のポスター トップページに掲載

定時制と通信制の生徒の皆さんが協力して、学校祭「出藍祭」の当日を迎えることになります。

●「出藍祭」(しゅつらんさい)

定時制生徒・通信制生徒・公開講座生・PTA(定時制)・悠友会(通信制)・同窓会・教職員などが力をあわせてつくりあげる学校祭。例年11月中旬に学悠館高校における最大級のイベントとして開催されます。第1回は、平成17年11月19日(土)・20日(日)に実施。以後、毎年行われ、平成30年度で14回目を迎えます。

「出藍」は、中国古代の思想家である荀子(じゅんし)の言葉を由来とする学悠館高校の校訓。この校訓を冠した学校祭が「出藍祭」です。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと9日

昨日のHPで、「入場門制作係」の生徒の活動をお知らせしました。今日もエントランスホールのテーブルの上で、完成したばかりの色とりどりの切り絵を広げていました。購入したばかりの台紙の上に載せて、イメージ作り。エントランスホールのガラス面を、きっとすてきに彩ることになるでしょう。

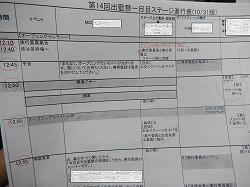

「出藍祭」第1日には、日頃の学習の成果などを披露する〝ステージ発表〟が行われます。こちらのプログラムは、すでに完成。詳細な進行計画が、係の生徒と担当の教員の手で調整されています。より完成度の高いイベントになるように、演出にもさまざまな工夫が凝らされる予定です。

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。

「保健」の授業:バリアフリー&ユニバーサルデザインを探す。

今回、取り扱った単元は、「高齢者のための社会的取り組み」。「すべての人が暮らしやすい社会づくり」の学習の一環として、学悠館高校の施設・設備を教材に選びました。

●バリアフリー

生徒の皆さんは、ここに紹介した以外にも、自動ドア、エレベーター、センサー式の水栓、中庭テラスに至るスロープなど、たくさんの具体例を探しあてていました。なお、多機能トイレは、校内に6か所設置されています。

●ユニバーサルデザイン

学悠館高校の建物や施設は、人に優しい設計。バリアフリーに配慮されています。

進路を見つめる!〝進路ガイダンスⅡ〟開催

訪問先の大学・専門学校・企業の皆様、ご来校いただきました皆様、たいへんお世話になりました。おかげさまで、生徒おのおのの進路意識の向上を図ることができました。

■1年次生 168名 〔アリーナ、トレーニングルーム〕

●目的:代表的な系統・分野あるいは就職について必要な知識を習得し、自身の進路選択及び履修登録の参考とする。

●内容:(進学)系統別分野別説明、(就職)総合説明・企業説明

●目的:上級学校・企業の見学を通して進路について具体的なイメージを持ち、自身の進路選択及び履修登録の参考とする。

●内容:上級学校見学、企業見学(バス5台に分乗して大学・専門学校・企業へ)

●目的:今後の進路について再確認するとともに、自らの希望進路を実現させるために何をなすべきか考え、履修登録の参考とする。

●内容:進路講話、(進学)系統分野別学校比較、(就職)面接マナー指導・一般常識テスト対策

■卒年次生 101名 〔会議室〕

●目的:社会人マナー講演会の聴講及び研修を通して、高校生と社会人のルールの違い等について学ぶ。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと10日

11月5日(月)、エントランスホールの装飾を担当する「入場門制作係」の生徒が活動していました。色とりどりの厚紙を使って、たくさんの切り絵が出来上がっていきました。28MクラスのSさんとEさんほかの皆さんが、力を合わせてエントランスホールのガラス面を装飾しようと計画しています。

さて、どんな飾り付けになるのでしょうか。全体像は、当日のお楽しみのようです。

切り絵の制作は係の生徒だけではなく、教員もアドバイスをしながらはさみを握っていました。皆さんが一緒になって、和気藹々(わきあいあい)と作品づくりに励んでいました。

「入場門制作係」の生徒は、総勢21名。入場ゲートなどのエントランスホール全体のレイアウトにも携わっています。

来校される皆様をお迎えする準備が、少しずつ進んでいます。

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。

県西ふれあいキャンプ:励まし合いながら交流を深めました。

●第1日 ~10月31日(水)~

名札作成、出会いの集い、オリエンテーション、仲間づくりレク、キャンプファイヤー

●第2日 ~11月1日(木)~

フォトオリエンテーリング、クラフト活動、高校生との交流会

●第3日 ~11月2日(金)~

野外調理、ふりかえり、別れの集い

昨年は、那須で行われた「ふれあいキャンプ」に参加しました。今年で2回目です。

初日は、交流を深めるのに苦労しましたが、フォトオリエンテーリングの途中からだんだんとうち解け、話も弾みました。

2日目夜の交流会では、とても興味深そうに話を聞いてもらいました。 最終日も、仲良く焼きうどんを作りました。とても楽しい3日間でした。全員、笑顔とともに過ごすことができました。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと11日

11月2日(金)、4時間目は、「出藍祭」の準備の時間。Ⅰ部(午前の部)・Ⅱ部(午後の部)の活動の様子を見学してみました。

何枚もの折り畳んだ段ボール箱を抱えて、クラスメートと一緒に廊下を移動するグループがいました。きっと大きな工作物をつくることでしょう。

1年次Ⅱ部の販売チームのテーマは、“そうだ!電球買いに行こう!”です。パンフレットには、「屋台で有名な電球ソーダ!楽しいお祭り気分も味わえるし、インスタ映えも狙えちゃう!?お待ちしています!」との紹介文が掲載されています。

電球の中身に入るジュースを調合して、“味わい”と“香り”を試していました。

段ボール箱を組み立てて展示物のプランを練っているクラス、装飾用の造花の確認をしているクラスもありました。「出藍祭」に向けた準備が、少しずつ進んでいるようです。

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。

県東ふれあいキャンプ:大自然の中で交流を深めました。

●第1日 ~10月24日(水)~

出会いの集い、仲間づくりレクリエーション、木工クラフト、室内レクリエーション

●第2日 ~10月25日(木)~

ウォークラリー、高校生との交流会

●第3日 ~10月26日(金)~

みんなでカレーづくり、別れの集い

〔参加した女子生徒の感想〕

『出藍祭だより』 (第1号) が発行されました。

今号では、定時制・通信制の準備風景、ステージ発表の様子が紹介されています。

「出藍祭」の直前には、『出藍祭だより』(第2号)が発行されます。紙面には、1枚1枚に番号が付される予定。生徒の皆さん、こちらを手にして、第1日の“オープニングセレモニー”の中で行われる“大抽選会”に臨みましょう。

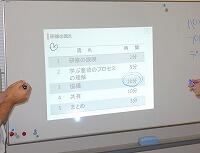

学習部教職員研修会(第3回) 開催

●機器の使用体験(7時間目)

授業をよりよいものにするために、ICT機器の活用方法を教職員で考えました。

初めに、他校や本校での実践例を参考にしながら、新たに導入された電子黒板を使ってみました。また、実物投影機やデジカメ、プロジェクターなども操作。さっそく教科書やプリント、そのデジタルデータなどを持ち寄って、実際の使い勝手や機能を確認しました。

それぞれ新たな発見や気づきがあり、会場は活気にあふれていました。

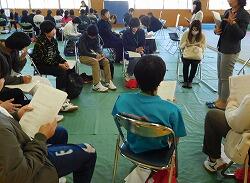

●機器の有効活用の協議・講師助言(8時間目)

教科に分かれて、実際の場面を想定しながら機器の使用法を考えました。7時間目に授業のあった教員も参加。模造紙にアイデアを書いた付箋(ふせん)を貼って、意見を分かち合いました。教科間でもワールドカフェ方式で考えを共有しました。各教科ならではの視点があり、「なるほど。」「たしかに。」などといった声がそこかしこで聞こえました。

最後に、講師としてお招きした宇都宮大学の松本教授に総括をお願いしました。小学校・中学校における実践例を挙げていただきました。

ICT機器を活用して効率化を図ることで、授業の中で本当に大切なことに時間を使えるようになるのではないかというお話をいただきました。

松本教授には、今年度になって開催された3回の研修会にご来校くださいました。毎回本校の教員たちの視野を広げ、考えを深める話をしていただきました。本当にありがとうございました。

ワールドカフェ方式:何人かの会議での討論のやり方(ファシリテーション)の一形式。 会議の参加者が対話を通じて、「気づき」を得ることを目的とします。

履修計画の作成(第1回):各教科からのガイダンス

Ⅰ部(午前の部)とⅡ部(午後の部)の生徒の皆さんは、体育館で一緒にこのガイダンスに臨みました。この日は『履修のてびき』が配付され、次年度になって学習する科目や講座の研究が始まりました。

【体育館2階・アリーナ】 【体育館1階・トレーニングルーム】

2年次生、4年間での卒業を考えている3年次生の皆さんは、アリーナに集合しました。体育や総合的な学習の時間などの一部の必履修科目を除いて、次年度学習する科目はほとんどが選択科目です。自身の進路を考えながら、講座を選んでいくことになります。

1年次生は、トレーニングルームに整列。各教科の担当教員の説明に真剣に耳を傾けていました。

なお、Ⅲ部の生徒の皆さんは普通科と商業科に分かれ、9時限目のLHRの時間に〝各教科からのガイダンス〟が実施されました。

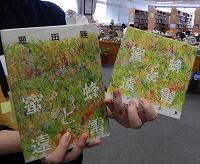

〈図書館特別講座〉「芸術の秋『蜜蜂と遠雷』……」開催

テキストとして取り上げられたのは、2017年に直木賞と本屋大賞をダブル受賞した『蜜蜂と遠雷』(恩田陸著)。この一節の朗読を聞きながら、小説で取り上げられたクラシック音楽も鑑賞しました。

さらに、会場には“紅茶”とテキストに因(ちな)んだ3種の“ハチミツ味の菓子”が用意され、これを味わいながら会は進められていきました。

芸術科(音楽)のK先生と学校栄養士のM先生の心のこもった素晴らしい講座は、読書の秋にふさわしい記憶に残るものとなりました。後日、出席した皆さんの感想が図書館で紹介されるそうです。

今回の講座には、生徒・教職員39名が参加し、盛況のうちに終えることができました。