文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

機械科1年1組 工業技術基礎

普段の実習では時間に限りがあるため、なかなか細かいところまで清掃が行き届いていない部分がありましたが、本日の活動でより安全に作業しやすい環境が整いました。

2学期以降も清潔な状態を維持しつつ、安全に作業出来るように取り組んでいきたいと思います。

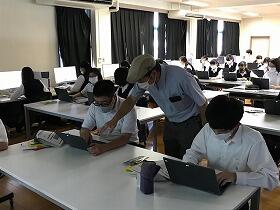

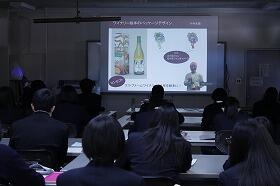

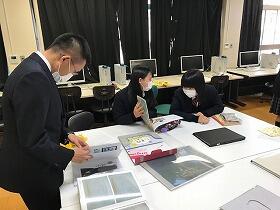

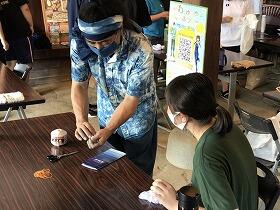

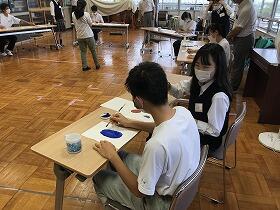

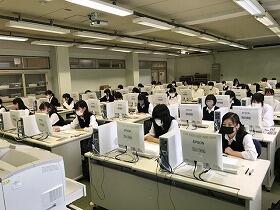

産業デザイン科2年 知財権特別授業

7月15日(木)に、起業家精神育成の一環として、産業デザイン科2年生を対象とした知的財産特別授業を実施しました。今年度は日本弁理士会関東会栃木委員会より須長英男様、山田由美子様を講師にお招きし、知的財産権についてお話頂きました。

知財調査の演習として、タブレットでJ-PlatPatにアクセスし、意匠や商標の出願情報や登録情報の検索方法を学びます。本校で保管されている意匠登録第一号雲井織の意匠権者を探す課題では、検索項目やキーワードを変えるなど試行錯誤しながら取り組んでいました。課題以外も自主的に検索している生徒も多くみられ、デザインに関わる権利について理解が深まり、関心が高まる授業となりました。

第二種電気工事士試験(実技)

7月17日(土)に宇都宮大学 峰キャンパスで行われる「第二種電気工事士実技試験」に向けて、電気科3年生と電気システム科2年生は放課後の補習に取り組んでいます。

実技補習を開始した当初は、40分という試験時間内に完成しない生徒が多数いましたが、練習を重ねた結果、制限時間内に完成するようになりました。

本番では、練習の成果が発揮され多くの生徒たちが合格できることを電気系職員一同祈っています

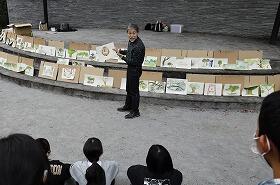

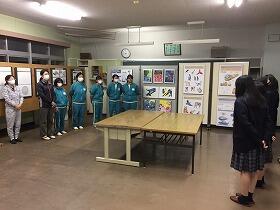

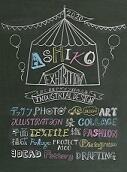

産業デザイン科生徒作品展―中学校巡回展(桐生市立境野中)

電気システム科1年ホームルーム

本校には、令和2年度入学の生徒から電気科と電子機械科が合併して新設された「電気システム科」があります。電気システム科では、2年生になるときに電気コース、電子機械コースの2コースに分かれ、それぞれの分野について実習等を通し、知識・技術を深く学ぶこととなります。

今回は、1年生にコース選択の参考にしてもらいたいと思い、初代電気システム科の生徒でもある現2年生の代表者4名を教室にお招きし、それぞれのコースを選択した理由や学習内容についてお話を伺う時間を作ることとしました。

1年生からは「それぞれのコースで取得できる資格はなんですか?」、「コースによって就職や進学に違いはありますか?」等の質問を積極的にする生徒やメモを取る生徒が多数おり、1年生の1学期から真剣にコースのことや進路について考えている場面が見受けられました。

※詳しい電気システム科の紹介は各科の紹介・活動内容の「電気システム科」のページをご覧ください。

機械科1年生 キャリア形成支援事業

機械科では1年生(1.2組80名)を対象にキャリア形成支援事業を実施しました。

各クラス2班に分かれ、佐藤金属工業(株)、菊地歯車(株)、(株)タツミ、(株)進恵技研の4社をそれぞれ見学させていただきました。

外部の企業を見学するのは初めての機会だったので、巨大なプレス機や溶接ロボットで自動車部品などが作られていく様子や、精度の高い製品を見て驚いた表情をしていました。

見学後には、積極的に質問をしていてとても有意義な時間を過ごせたのではないかと思います。

外部講師による安全教育講習会(機械科)

機械科では1~3年生全員(238名)を対象に安全教育講習会を行いました。内容は川野辺光也様(株式会社日本キャンパック 環境・労働安全推進室長)による「ものづくりにおける安全」に関する講話をいただき、会社からお借りした4つある体感機「チェーン巻込まれ体感機」「手動式ローラー巻込まれ体感機」「高圧力安全体感機」「エアーシリンダー残圧挟まれ体感機」を班ごとに分かれて体験学習を実施しました。怪我や事故・災害防止については、施設・設備等を十分理解したうえで、作業者自身の安全に関する心得をたえず守ることが大切です。民間企業の方を講師にむかえての講話や安全体感機体験学習から、怪我や事故・災害防止に取り組む一助となりました。

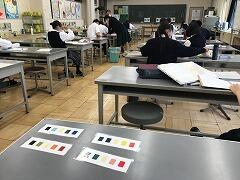

機械製図検定(二次)の実施

生徒たちは、授業で習得した知識と技術を使い、慎重かつ根気強く取り組んでいました。

機械の安全点検を行いました

授業では「安全第一」に実習を行っています。

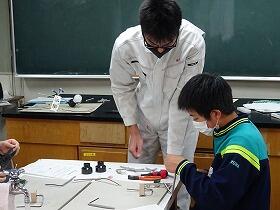

機械科1年生 工業技術基礎

1年生の工業技術基礎では機械仕上げ、計測、手仕上げ、鋳造を行っています。

機械仕上げでは豆ジャッキ、手仕上げでは文鎮、鋳造では表札を製作し、最終的には生徒が持ち帰って使用します。

1.2組とも各班、6週間の1つ目の実習を無事終了しました。

普段の座学とは違い作業着に身を包み、工業人の第1歩を踏み出しました。これからも、引き続き安全に気をつけながら実習に臨んでいきます。

機械製図検定(一次)を実施しました

まずは、一次試験を行いました。これまで学習してきた内容についての問題となりますが、生徒は最後までしっかりと取り組んでいました。

次は二次試験になります。二次試験では実際に図面を作成します。残りの時間はあまりありませんが、練習をして本番に臨んでください。

産業デザイン科の課題研究

第二種電気工事士試験(筆記)

試験当日は緊張しているひとが多くいましたが、連日の試験勉強のおかげもあり、自信を持って試験に挑むことができたと思います。

試験前日まで試験勉強を行ってきましたが、生徒たち同士でわからないところを教えあう雰囲気が自然と生まれ、クラス全員で試験に向けて団結することができたと思います❕

良い結果がでることを電気システム科職員一同祈っています❕

電工2種全員合格に向けて

連日の猛勉強の成果により、全員が過去問題で合格点を越えるようになりました❕

試験当日、自分たちの持っている力を存分に発揮し良い結果がでることを期待しています

美術館見学

スロバキア共和国の首都ブラチスラバで2年ごとに開催される、世界最大規模のコンクールに出品された、貴重な絵本原画を学芸員の方に案内をしていただきました。原画作品の他に絵本の数々、作品に込めた思いや創作活動の背景を探る特集も組まれ、デザイナーの思考と制作過程を辿る貴重な学習機会となりました。生徒のみなさんは、ぜひこの経験をデザイン活動に活かして欲しいと思います。

産業デザイン科 課題研究2回目

中間テストが終了し、2回目の課題研究を行いました。本日は、14名の3年生が現在足利市内で開催している「あしかがアートクロス」を見学しました。足利市役所総合政策部の柏瀬様と、足利市移住・定住促進センター「Aidacco(あいだっこ)」地域おこし協力隊の秋山佳奈子様にご同行いただき、足利で活躍している作家の展示をご案内いただきました。

秋山様は作家としてもアートクロスにご参加されており、足利市の地域アートを盛り上げる活動に貢献されています。

5つの会場で展示作品を拝見し、製作から展示するまでの過程や作家の作品への思いに触れました。地域の方の足利を愛する気持ちや、足利市の裏通りの静かで柔らかな雰囲気を改めて感じることができる見学となりました。

巴町Y低駐車場 ゆきのわ長屋

谷医院 足利市立美術館

秋山 佳奈子HP

https://www.kazune15.com/

あしかがアートクロスHP

https://ashikagaartcross.localinfo.jp/pages/4753164/page_202103161156

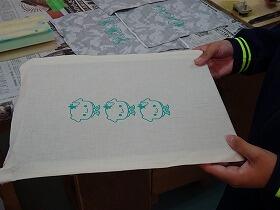

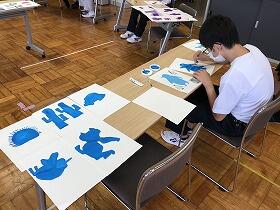

足利中央特別支援学校との協働による商品開発(1)

産業デザイン科の課題研究のテーマの1つ「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」を紹介します。この課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCGで合成し、企業の方のアドバイスを受けながら、デザイン製品を製作するものです。そして、「テトテデザインラボ」というブランド名で展示・販売を行います。

今年度は足利市政100周年ということもあり、足利にちなんだデザインを考えることにしました。 初日のワークショップでは足利市役所から前川さんにお越し頂き、足利の魅力についてお話し頂きました。その後、足工生7名、足中特生15名が5グループに分かれ、デザインのテーマ、どんなモチーフを描くかについて意見を出し合い、発表しました。

元気いっぱいの生徒さんが多く、楽しく和やかな雰囲気で終えることができました。次回のワークショップでは実際にイラストを描いていきます。どんなデザインが生まれるか、楽しみです。

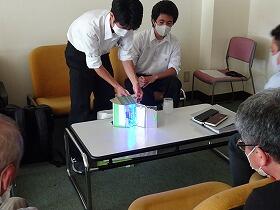

課題研究の1テーマである高大連携がスタートしました(機械科3年)

機械科3年1組3名が、2年ぶり足利大学様のご協力で高大連携プログラムをスタートさせました。大学の研究をとおして専門教科に関する知識・技術を総合的に学習したり、大学生の実態を体験することで将来の進路実現を目指します。研究先は足利大学創生工学科電気電子分野の横山和哉教授で超伝導の研究やマイコンカーの製作をとおして電気の基礎やプログラム等を学習します。これからコロナ感染拡大防止に努めながら7月迄に1週間に1回(6時間)を9回(計54時間)予定しています。

足利大学での様子

課題研究の1テーマである職場実習がスタートしました(機械科3年)

菊地歯車(株) 坂本工業(株)

産業デザイン科の課題研究

産業デザイン科3年生の課題研究がスタートしました。課題研究は、テーマごとに6名程度で班を構成し、デザイン活動を通して課題解決に向けて研究する探求的な授業です。

テーマのひとつとして、「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」の各競技会場に設置する、のぼり旗の制作に6名が取り組んでいます。今回は、8月に足利市で開催される関東ブロック大会に参加する県についての調査を行いました。

今年度から導入されたタブレット端末を活用して、インターネットで検索。調べた内容をパワーポイントでスライド資料にまとめ、各県の魅力を伝えられるようにプレゼンテーションをしました。調査をもとに各県にゆかりのある名物や名所を取り入れた図案を検討中です。全国から来県される選手や、応援の方々を温かく迎えられるようなのぼり旗を目指します。

タブレット端末 インターネットでの調査、資料作成

プレゼンテーション アイディアスケッチ

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会HP

https://www.tochigikokutai2022.jp/

機械科3年生 課題研究

機械科3年1組が毎週木曜日、機械科3年2組が毎週火曜日に実施しています。

下記に、今年度のテーマを紹介します。

【機械科3年1組】

・職場実習(菊地歯車(株)、坂本工業(株))

・高大連携(足利大学)

・木工製作 ・資格取得 ・3Dプリンタ

・ゴム動力自動車 ・アメフトロボット ・5S活動

【機械科3年2組】

・職場実習((株)深井製作所、佐藤金属工業(株)、(株)タツミ)

・木工製作 ・資格取得 ・3Dプリンタ

・電気自動車 ・5S活動 ・作品製作

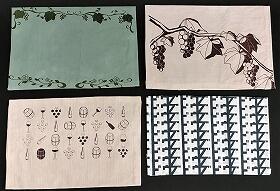

新商品販売のお知らせ

足利叢林(そうりん)様にて、産業デザイン科3年生が課題研究で開発した繊維商品の販売を開始しました。足利叢林様では、ココ・ファーム・ワイナリーの商品や、課題研究でご指導頂いた平岩様、風間様の商品も販売しています。

染色、インクジェット捺染、シルクスクリーン捺染それぞれの特性と「足利らしさ」を活かした商品をご紹介します。

染色商品

ココ・ファーム・ワイナリーのぶどう(小公子)、定時制の給食で使われた玉ねぎの皮など廃棄される材料を染料にしてエコな商品を目指しました。学校で育てたタデアイでも染めています。ひとつひとつ手染めした1点ものの商品です。

トートバッグ(大) 1,200円 トートバッグ(小) 600円

サコッシュ 960円 巾着 480円

シルクストール 1,800円

捺染商品

ぶどうやワインをモチーフに「おうち時間を楽しむ」をコンセプトにした、小さめのランチョンマットです。ワイナリーのぶどう、タデアイで染めた2色展開です。

ランチョンマット 600円

インクジェット捺染商品

繊維技術支援センターの図案資料を活用して、インクジェット捺染で印刷したポーチです。

『先端的なデザイン技術を活用した「繊維のまち」足利にふさわしい商品の開発』をテーマに平成28年度、30年度起業家精神育成事業に参加した、先輩たちの研究を引き継いで商品バリエーションを拡充しました。

ポーチ 1,440円

表面 裏面

足利叢林

所 在 地 : 〒326-0812 栃木県足利市大門通り2376

営業時間 :【火~祝】10:00~17:00

定 休 日 : 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始

Facebook : https://facebook.com/足利叢林-102136141973606/

足利市観光協会公式HP

: https://www.ashikaga-kankou.jp/buy/sourin

機械科1年生 実習開始

・旋盤加工

・機械計測

・鋳造

・手仕上げ、溶接

の4パートを1年間通して行います。

生徒達は初めて触る機械に戸惑いながらも、真剣に取り組んでいる様子でした。

電気科3年 技能コンクール

4月20日(火)1~4限を使って、電気科3年生が技能コンクールを行いました。

・ノギス・オシロスコープを用いた計測

・リレーシーケンス

・電気工事

・筆記

の4つのパートを各1時間ずつ実施しました。

どの生徒も真剣に取り組んでいる様子でした。

カーデザイン賞受賞オンライン表彰式

3月22日午後に開催されたオンライン表彰式では、6名の受賞者を中継しながら、大会会長挨拶、表彰、作品の講評、受賞者のコメント、現役デザイナーへの質問等を行いました。下の写真はオンライン表彰式の様子です。大会の概要と作品については、リンク先に詳しく紹介されています。

自動車技術会のプレスリリース

https://www.jsae.or.jp/PR/2020/PR20016/

足利市プロジェクトA100

https://www.ashikaga-citypromotion.jp/news/48

GAZOO.COM

https://gazoo.com/news/res/21/03/23/r344214/

カーデザインコンテスト公式サイト

https://www.jsae.net/car_design/R_data/

機械の安全点検を行いました

これらの機械は、普段の授業で生徒が使用しているものであり、毎学期ごとに一斉に点検を実施しています。

授業を担当している教員が、点検項目に従って1台ずつ、点検を行いました。

授業では、作品の完成度も大切ですが、一番大切なことは『安全作業』です。

引き続き、『安全第一』に授業を行っていきたいと思います。

「足利浪漫」新ラベルコンテスト

足利市田島町で苗から育てたブドウ「マスカット・ベリーA」100%を使い、ココ・ファーム・ワイナリーで醸造した赤ワイン、「足利浪漫」新ラベルコンテストの入賞者が決定しました。新ラベルのデザインは、産業デザイン科3年佐藤凜さんの作品が選ばれました。

足利浪漫の会 武井会長より表彰され、インタビューを受けました。その様子はわたらせテレビの足利商工会議所ニュースで放送されました。

ラベルに採用された佐藤さんのコメントです。

「足利銘仙の柄をイメージし、ブドウを連想させるような色を使って、高級感とポップなかわいらしさもあるラベルを目指した」「色味や奥行きのあるデザインにしたことで、大人の女性に似合うような雰囲気になったのでは。自分の考えたワインラベルの採用が決定して自信になった。たくさんの人の手に取ってもらえたらうれしい」

最優秀賞 佐藤凜さん

優秀賞 提箸菜摘さん 狩谷結音さん

佳作 山城サユリさん 飛田彩寧さん

足利浪漫の会 会長賞 蓮子睦実さん

技能検定に向けて②

学科試験は、30問出題され、問題文が正しいか間違っているかを答える問題(○・×で解答)になります。

生徒は、専門教科の教科書などを参考にしながら、勉強に励んでいます。

試験日は2月11日(木・祝)となり、試験までの時間は短いですが、最後まで頑張りましょう!!

技能検定に向けて①

1月28日(木)には、本校で普通旋盤作業の実技試験が行われます。受験する生徒は機械科2年生の希望者11名です。

実技試験は、2時間(打切2時間30分)で指定された形状、寸法に作品を仕上げる内容となっています。

12月から放課後や土日を利用して、『安全第一』を最優先に、日々練習に励んでいます。

今年度も、ものづくりマイスターの堀江辰雄様にお越しいただき、技術指導をしていただきました。

最初は作業工程を一つずつ確認しながら練習を行っていましたが、現在は図面を見るだけで加工を行うことが出来るようになりました。

残りの練習時間は短いですが、全員が合格できるように頑張ってください!

産業デザイン実習2年

広告表現実習(写真上と中)では、広告の計画と表現について実習をしています。商品の魅力を効果的に伝えるためにどうしたらよいのか、商品を分析し、ターゲットを決め、キャッチコピーや画面構成などを計画しています。「わかりやすく伝える工夫」は、様々な場面で応用できますので、実習を通して考えを深めてください。

CG実習Ⅱ(写真下)では、製品パッケージの計画をしています。2学期に学習したイラストレーターやフォトショップの技術を活用する実習課題です。この2つのアプリケーションは様々なデザイン現場で使用されています。CGの技術をしっかり身に付けて、将来につなげてください。

産業デザイン科3年実習

陶芸実習では、電動ろくろの作業とシーサー作り(写真上)をしました。テキスタイル実習では、自然から美しい色彩を抽出したデザインの具体化(写真中)やコースター作り(写真下)をしました。

来週が最後の実習になります。生徒はこれまでをふりかえり「実習もっとやりたい」「3年間とても楽しかった」「卒業しても、創作活動したい」と話してます。充実した学習を重ねてきたからこその感想だと感じました。これからも、どんどん新しいことにチャレンジし、デザインの力を磨いてください。

企業による実践的な授業(キャリア形成支援事業)

電気システム科1年

関東電気保安協会様を講師にお招きして授業を行いました。

内容は電気の「危険性」「安全作業」についてご講義いただいた後、コンセントプラグの交換作業の実技を行いました。

講義では、電気が体に流れるとどのようなことが起きるか、電気を体に流さない為にはどのような安全作業を行う必要があるかなどを教えていただきました。

実技では、事故を起こさないためのコンセントプラグの交換を指導していただきました。

注意 第2種電気工事士免許を取得していないと工事は出来ません

足利ブランド認定評価委員会参加

今回は第5回の足利ブランドに認定される商品を試食、試飲などして採点します。生徒は指定された店舗へ赴き、できたての料理やサービスについても緊張しながら審査しました。魅力的な足利の名産品や企業の商品開発について学ぶ良いきっかけとなりました。

機械科3年1組課題研究発表会

12月22日(火)に機械科3年1組の課題研究発表会を実施しました。

今年度は職場実習や足利工業大学様での高大連携がコロナウイルスの影響で実施できませんでしたが、その分力を入れた研究となりました。活動時間が限られている中、作品製作、資格取得、調査研究の3分野8テーマ(発表順に、5S運動をとおしてのものづくり、ゴム動力自動車の製作、電気自動車の製作、調査研究、資格取得、木工製作、溶接によるバーベキューコンロ作り、踏み台の製作)の研究はこれまでに機械科で学んだ知識や技能を生かして課題の解決に取り組み、その成果を発表しました。「3時限目には機械科1年1組、4時限目は機械科2年2組の生徒が次年度に向けて視聴しました。

機械科3年2組課題研究発表会

①テーブルベンチの製作

➁3Dプリンタ

③リヤカーの製作

④スケートボードセクションの製作

⑤ベンチ製作

⑥エコランカーのフレーム製作

⑦ロボットアメリカンフットボールの製作

⑧調査研究

各グループそれぞれの持ち味が出ていて大変良い発表会になりました。質疑応答では3Dプリンタ、スケートボードセクション、調査研究班等の質問がありました。講評では教頭先生より、自分達が自ら考え工夫して安心安全でより良い作品を製作することが大切である。という話をしていただきました。とても有意義な発表会でした。

アーク溶接特別教育講習会を受講しました

アーク溶接とは、「アーク放電」という気体中に生じる放電現象を利用した溶接方法で、企業ではよく使われている溶接方法になります。

初日は、「法令」、「アーク溶接等の作業の方法に関する知識」についての学科講習を行い、2日目は「アーク溶接等の作業の方法に関する知識」の学科講習、DVD視聴をしたのち、学科試験が行われました。

3日目は、アーク溶接の作業方法の実技講習が行われました。機械の点検を行う際には、大きな声を出して一つずつ確認をする様子が見られました。その後、実際に溶接機を使用してアークを発生させて溶接作業を行いました。

この3日間の講習会で学んだことをぜひ、活かしてもらいたいと思います。

学科講習の様子① 学科講習の様子②

実技講習の様子① 実技講習の様子②

美術館見学

山下学芸員に案内をしていただき、駒形氏のアメリカ時代の実験的な試作から、音楽、ファッションでの仕事、絵本の試作やスケッチなどさまざまなデザインについて見学しました。数々のアイディアスケッチ、絵本の試作品が展示されていたので、デザイナーの思考と制作過程を辿る貴重な学習機会となりました。生徒のみなさんは、この経験をデザイン活動に活かしてください。

産業デザイン科課題研究発表会

12月15日(火)5、6時間目に課題研究発表会を実施し、3年生から9件の発表がありました。密を避ける工夫として、2年生はZOOMを使い別室のコンピュータ室のスクリーンで視聴しました。

◎今年度のテーマを紹介します(連携先)

・カーデザインコンテストに挑戦

・プロジェクトA100(足利市政100周年)(足利市役所)

・プロダクトデザインコンテストとCADを活用した新商品開発

・産業デザイン科作品展のポスター及びDMの製作

・繊維技術支援センターのデータを活用した商品開発(繊維技術支援センター)(有限会社ココ・ファーム・ワイナリー)

・足利市の活性化に向けた提案(耕工房テキスタイル)(有限会社ココ・ファーム・ワイナリー)(鶴貝捺染株式会社)

・足利中央特別支援学校との協働による製品開発(株式会社万蔵)

・友愛浪漫のワインボトルを収納するパッケージのデザイン(有限会社ココ・ファーム・ワイナリー)

栃木県高校生電気自動車大会に出場しました

本校からは、機械科の課題研究と機械研究部の2チームが出場しました。

結果は、40分で課題研究が2周、機械研究部が3周でしたが、今年は例年よりも作業時間が短い状態でしたが、生徒は準備から当日まで一生懸命に活動していました。

安全点検を実施しました

生徒が実習や検定試験の練習などで使用する機械ですので、事故や故障が起こらないようにしなければなりません。

今回の点検では、機械科・電気科・電気システム科・電子機械科・定時制の先生方で協力して各機械の点検を行い、必要に応じて修理・部品の交換を行いました。

今後も、定期的に機械、設備の点検を実施して、安全作業に努めていきたいと思います。

電子機械科2年生 工場見学

群馬県高崎市にある少林山達磨寺、(株)原田 ガトーフェスタハラダ、

群馬県伊勢崎市にある華蔵寺公園に行き、達磨の絵付け体験やラスクの製造工場の見学等をしました。

普段ではできない体験に、生徒たちは生き生きとしていました。

機械科2年2組 工場見学

11月27日(金)に機械科2年2組が工場見学を実施しました。新型コロナウイルスの影響で例年6月に実施していたものがこの時期の実施となりました。

群馬県太田市にある、坂本工業(株)を見学させていただきました。自動車の燃料タンクやマフラーなど、私たちの生活に欠かせない製品を製造していることもあり、生徒達も真剣に話を聞いていました。

今後控えている進路選択に向けて、とても貴重な時間になったと思います。

産業デザイン科2年工場見学

日下田藍染工房では、藍染めの歴史や染料、益子木綿についてお話いただきました。こちらの工房は、江戸寛政時代から200年以上続く紺屋(藍染屋)です。栃木県無形文化財指定を受けている日下田正様に、産業デザイン研究部の生徒が代表して、バンダナの絞り染めを教わりました。染め上がりは深い藍色でとても綺麗です。

長谷川陶苑での陶芸体験では、益子焼きの湯飲みや茶碗、皿を製作しました。初めて電動ろくろを使う生徒がほどんどで、形を整えるのに苦戦していました。焼き上がりまで一ヶ月ほどかかるとのことで、完成が楽しみです。

今回の見学で伝統工芸の製作について、体験を通してテキスタイルデザイン、クラフトデザインについて理解を深めることができました。

機械科2年1組 工場見学

11月26日(木)に機械科2年1組が工場見学へ行きました。

例年ですと1学期に行われていますが、今年度は新型コロナウイルスの影響で実施できなかったため、この時期となりました。

見学を引き受けて下さった企業は群馬県明和町にある「日東製器(株)」様と「東都成型(株)」様で、生徒を半分に分けて見学させていただきました。

生徒は日常生活の中で身近に使われている製品が目の前で出来上がっていく光景にとても興味を持っていました。

この先進路を考えていく上で、大変貴重な経験が出来たかと思います。

「とちぎものづくりフェスティバル2020」表彰式参加報告

受賞した機械科1年1組 ガルシア ヴォルテイル君は、一般の参加者(企業や産業技術専門校等)の中でも1位となる快挙で、金賞(知事賞)を受賞しました。11月20日(金)に表彰式が執り行われました。写真が表彰式になります。(栃木県総合文化センターサブホールにて) おめでとうございました。

機械科1年2組 工場見学

11月18日(水)に機械科1年2組は工場見学を行いました。例年6月に実施していますが、新型コロナウイルスの影響でこの時期に実施となりました。クラスを半分ずつにわけ、株式会社タツミ様と株式会社進恵技研様のそれぞれ一社ずつを見学させていただきました。

1年生にとって、外部の企業を見学するのは初めての機会だったので、普段の実習では見られない大きな機械や精度の高い製品を目の前にして、驚いた表情をしていました。

見学後には、積極的に質問をしていてとても有意義な時間を過ごせたのではないかと思います。

宇都宮美術館と栃木県立博物館の見学

産業デザイン科3年生を対象に、宇都宮美術館と栃木県立博物館で校外学習を実施しました。宇都宮美術館では、企画展「ミロコマチコ いきものたちはわたしのかがみ」を見学しました。絵本などで目にすることが多いミロコさんですが、本物の絵は大迫力で、生徒はびっくりしていました。とても良い機会になったと思います。

栃木県立博物館では企画展「貝ってすてき!~美しい貝、美味しい貝、とちぎの貝、大集合~」を中心に常設展を見学しました。日光の動植物、栃木県の自然と文化のあゆみ、人文系展示、自然系展示など多岐に渡った充実した展示内容でした。生徒のみなさんは、今後も本物に触れる機会をつくり、得られた感動や気付きを重ね、感性を磨きながら、デザインに活かして欲しいと思います。

市立美術館で「テトテ デザイン ラボ」の販売開始

「小さなデザイン 駒形克己展」(2020年11月14日〜2021年1月11日)を開催している足利市立美術館で、産業デザイン科の課題研究で立ち上げたブランド「テトテ デザイン ラボ」の製品を販売していただけることになりました。このブランドは、共生社会の形成に向けて、本校の生徒と足利中央特別支援学校の生徒が協働し、創意工夫しながら新しい製品を提案するものです。昨年度の北関東三県工業関係高校生徒研究発表大会では、栃木県の代表3校として出場し、最優秀賞を受賞しています。

ミュージアムショップでは、研究成果のマグカップとハンカチの販売のほか、特別支援校の生徒がワークショップで描いた原画なども展示しています。生徒の学習成果をご覧ください。

足利二中で出前授業を行いました

『モノの大きさ(長さ)を測ってみよう』というテーマで、機械科の基礎となる計測についての講義を行いました。

ノギスの使い方や測定方法について、本校教員2名と機械科2年生の生徒4名が中学生に優しく教えていました。

参加した中学生は、初めて扱う測定機器に興味を示し、短い時間の中でも測定方法を習得しようと頑張っていました。

キャリア形成支援事業(電子機械科2年生)

キャリア形成支援事業(電子機械科2年生)

ロボットの歴史(変遷)、分類、基本構成、機能、ロボットに関する職業に至るまで、幅広く学ばせていただきました。さらに、日本が抱える課題も提示していただき、技術者の卵として、今後どのように歩むべきか考えることができました。

質疑応答では、ロボット技術者に必要な知識について質問があり、『機械・電気・情報』の分野をしっかり学ぶことと、『この3つの分野で、1つ秀でるものがあるとよい』のアドバイスをいただきました。まさに、電子機械科が取り組んでいる学習内容そのものであり、学習の結果(ゴール)を再確認できました。

足利二中 出前授業

二年生に対して「電気工事の基礎」について授業を行いました。

中学生達は、初めて触れる工具や電気材料に戸惑いながらも参加した生徒

3クラス、94名全員が課題の製作を終えることが出来ました。中学生達は、

楽しかった、簡単に出来たなど感想を述べてくれました。

また、この授業に参加した本校の生徒7名も人に教えることの難しさ感じ、

成長することが出来ました。

前期ガス溶接技能講習

前期は44名の生徒が受講しました。

11月7日(土)は学科講習が行われ、構造・取扱い、可燃性ガス・酸素、関係法令の3つの項目の講習が行われました。

11月8日(日)は、修了試験と実技講習が行われました。

生徒は、真剣な表情で受講していました。

機械科の2年生は全員受講することになっており、残りの生徒は後期の日程(11月22日(日)、23日(月))で行われます。

産業デザイン科1年 レタリング補講

毎週木曜日の放課後、産業デザイン科1年生はレタリング検定に向けた練習を重ねています。検定日が近くなってきたので、今回は模擬試験を行いました。複数の課題を仕上げるために必要な時間配分の目安を立て、時間内に終えることを目標としました。模擬試験の終了後も教室に残り、苦手な課題に向き合う姿がみられました。工夫しながら粘り強く学習する姿勢が身についてきている様子から、生徒の成長を感じました。

産業デザイン科1年生のみなさんにとって入学後はじめての検定試験になります。準備を整え、全員合格を目指して頑張りましょう!!

産業デザイン科生徒作品展―中学校巡回展(足北中)

11月2日(月)から16日(月)まで、足利市立北中学校にて、産業デザイン科生徒作品展(中学校巡回展)を開催しております。今回、足利北中学校での巡回展は初となります。展示場所は生徒昇降口と4階空き教室を利用し、約80点を展示しています。展示作業には、本校生8名(足北中の卒業生)と職員3名が参加しました。足北中の美術部の生徒さんや先生方にもご協力頂き、スムーズに展示することができました。最後に、本校職員より展示した作品の説明と産業デザイン科3年生より近況報告を行い、搬入作業を無事終えることができました。

出前授業

出前授業

ポートフォリオ講習会

機械科1年 工業技術基礎

機械科1年2組は毎週水曜日1~3時間目に工業技術基礎を実施しています。

工業技術基礎のテーマの中で、『鋳造実習』があり、今年度初めて「鋳込み」の作業を行いました。

1学期中に、生徒ひとりひとりが製作した表札の木型を用いて砂型を作り、その型に750℃ほどに溶かしたアルミニウムを流し込みました。高温に熱した金属の取扱いなど、危険な作業も伴うので、安全に充分配慮して作業を行いました。

生徒達は、高温になりドロドロに溶けたアルミニウムを見て少し怖さを感じつつも、自分で作製した木型と同じように出来た表札を手にして、喜びを感じていました。

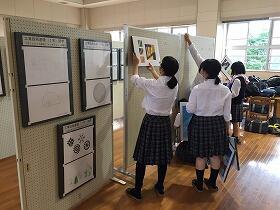

産業デザイン科生徒作品展―中学校巡回展―

産業デザイン科では、地域連携活動の一環として生徒作品の中学校巡回展を実施しています。今年度、三回目となる巡回展は、足利市立山辺中学校での開催(10月26日(月)から11月9日(月)まで)となります。

作品展示作業では、山辺中学校美術部の生徒と協力しながら作業を進めました。美術部の生徒たちは、本校生徒とコミュニケーションを取りながら展示ボードにバランス良く、ぴたりと作品を収めてくれました。最後に山辺中学校卒業の本校生徒から中学生へ産業デザイン科の魅力や感謝の気持ちを伝え作業を終えました。

産業デザイン科1年 外部講師による出前授業「スケッチ学習」

10月16日(金)、足利市鑁阿寺境内において、産業デザイン科1年生を対象とした外部講師による出前授業「スケッチ学習」を実施しました。この授業では、ビジュアルデザインの基本的な表現方法でもある透明水彩の技法を学びました。

講師の先生は、文星芸術大学デザイン専攻 佐々木 悟郎 先生で、本学科の「スケッチ学習」では、毎年お世話になっています。授業は、佐々木先生の透明水彩の基本的な描き方実演から始まり、その後、生徒たちは思い思いの場所でスケッチを行い、透明水彩画を描きます。途中、佐々木先生のアドバイスを頂くこともできました。最後に、佐々木先生から作品の講評を頂き、それぞれの作品の表現の優れているところの説明を受けました。

佐々木先生の楽しくてわかりやすい説明、大学スタッフ・学生の皆様のサポートで、出前授業は終了しました。心配されていた天気も晴れとなり、暑くもなく寒くもなく絶好のスケッチ日和でした。

とちぎものづくり選手権に向けて

今年は、旋盤(基礎クラス)部門で2年生、溶接部門で1年生が出場します。

例年に比べて練習時間が非常に短いですが、本番に向けて日々上達をしています。

当日は、一般の方の入場・観覧は出来ませんが、ぜひ応援していただければと思います。

機械科3年生 進路に向けた決起会

10月16日(金)から3年生の就職試験が始まります。それにともなって、10月15日の6時限目に機械科3年生2クラスの79名と、産業デザイン科の就職希望者6名が決起会を行いました。

決起会では、機械科長から試験に向けての心構えなどの話をしていただきました。また、それぞれのクラスの代表生徒が試験に向けての意気込みを話していました。

最後には、機械科教員からエールの言葉と生徒全員で円陣を行いました。

生徒達は、就職試験に向けて緊張感を高めつつも、先生方やクラスメイトの言葉は励みになったと思います。

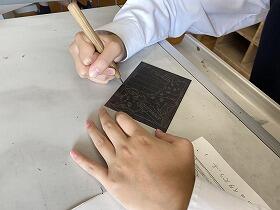

産業デザイン科3年の実習

陶芸

染色(切り絵での型作り) 足利市の魅力発信

エッチング(銅版画) 編集デザイン

エッチング(銅版画) 編集デザイン第24回 産業デザイン科生徒作品展開催中

10日(土)には、足利市長の和泉 聡 様にも熱心にご覧いただきました。

産業デザイン科では、地域の方々のご協力をいただきながら実践的なデザイン実践教育に取り組んでいます。生徒にとっては地域社会のなかで専門性と人間性を高める良い経験になっています。皆様のご協力に感謝いたします。その成果をぜひご覧ください。

開催期間 10月 8日(木)~ 10月 13日(火)16時まで

開催時間 コムファースト営業時間中は自由に見学できます。

会 場 コムファースト1階コム広場

足利大学授業宅配便実施

足利大学授業宅配便実施

高校では触れることないロボット分野の学習をすることで、ロボットの必要性を幅広い視野でとらえることができたと思います。

産業デザイン科の出前授業

以下、中学生からの感想です。

・優しく教えてくれてわかりやすかった。

・普段ではできないことが体験できて良い経験になった。

・進路や将来を考える参考になった。

・今までデザインに興味が無かったが、とても興味を持った。

足利中央特別支援との協働による製品開発 報告会

足利中央特別支援学校にて足中特生への報告会を行いました。

完成した製品のお披露目とコンセプトの説明、プレゼント、お互いの感想の発表を行いました。

参加してくれた足中特生から

「かわいいデザイン。自分が描いた絵がたくさん使われて嬉しい。大事に使いたい。」

と感想をいただくことが出ました。

生徒作品展での販売に向けて頑張りたいと思います。

産業デザイン実習2年生

サッカー盤の寄贈

昨年度、機械科の課題研究のテーマの一つとして「木工製作」があり、サッカー盤の製作を行いました。

予定では昨年度に足利中央特別支援学校へ寄贈をする予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により、9月15日(火)に行われました。

製作した生徒は卒業してしまいましたが、今年の3年生が「木工製作」を引き続き行っており、今回の寄贈に立ち会いました。

ぜひ、一人でも多くの生徒に寄贈したサッカー盤で楽しんでもらえればと思います。

寄贈の時には、複数の新聞社が取材に訪れ、記事として掲載していただきました。

寄贈したサッカー盤

教育実習

産業用ロボットの教育

産業用ロボットの教育

産業デザイン実習2年生

工業技術基礎(機械科1年2組)

工業技術基礎のテーマの中で、『計測実習』があり、9月9日(水)の授業では、とちぎものづくりマイスター制度を利用して、外部の方より講義をしていただきました。

内容は、測定器具(ノギス・マイクロメータ・シリンダゲージ)の基本的な取扱いについてです。

生徒は、高校生活でこれから使い続ける測定器具を実際に扱いながら、測定の注意点や目盛りの読み方などを学んでいました。

また、授業後には教員を対象に計測器の取扱いに関する指導のポイントを教えていただきました。

例年指導を担当している教員からも、「新たな知識を得ることができた」とのお話もありました。

今後も、数回にわたって、外部の方からの講義をしていただきます。

工業技術基礎(機械科1年1組)

工業技術基礎のテーマの中で、『計測実習』があり、9月7日(月)の授業では、とちぎものづくりマイスター制度を利用して、外部の方より講義をしていただきました。

内容は、測定器具(ノギス・マイクロメータ・シリンダゲージ)の基本的な取扱いについてです。

生徒は、高校生活でこれから使い続ける測定器具を実際に扱いながら、測定の注意点や目盛りの読み方などを学んでいました。

今後も、数回にわたって、外部の方からの講義をしていただきます。

足利市立第二中学校で巡回展

9月7日(月)から14日(月)まで、足利市立第二中学校にて、足利工業高校産業デザイン科生徒作品展(中学校巡回展)を開催します。7日の展示作業には、本校生徒3名(第二中の卒業生)と職員3名が参加しました。作業は、第二中学校の先生方のご協力もあり無事終了することができました。

知的財産権出前授業

QC検定の実施

夏休み前から各自で勉強を行い、2学期は放課後等を利用して補習や自主学習をしていました。

一人でも多く、良い結果出ることを願っています。

STS事業 マイコン講習会(第5回)開催

STS事業 マイコン講習会(第5回)開催

最終回の内容は、市販のゲームコントローラをArduinoに接続し、DCモータやサーボモータの制御でした。ゲームコントローラを介しての積極的な制御でもあり、受講された先生方の学習にも熱が入っていました。

閉会式では、修了書を手渡し、先生方からコメントをいただきました。

『勉強した内容を課題研究などを通して、生徒に還元したい!!』など、この研修の成果を生かしてくれるコメントを多数いただきました。来年も講習会を実施しますので、県内の先生方、参加してくださいね!

名草ふるさと交流館での藍染め研修

夏休みの産業デザイン科の校外活動について紹介します。産業デザイン研究部の1,2年生と課題研究に取り組む3年生の計16名で名草のふるさと交流館を訪ねました。藍染め工房『藍絽座』の風間幸造様のご指導のもと藍染め体験学習を行いました。藍染めは奈良時代から約千年以上受け継がれており、法隆寺や正倉院にも布類が保存されています。独特の色合いに発色し、美しい紺色に染まる特徴のほか、天然の殺菌作用があることも魅力のひとつです。藍草に薬用成分が含まれていることを生かし、藍で染めたマスクの需要が高まっているそうです。

今回の体験学習では綿素材のハンカチを染色しました。藍染めは空気に触れて酸化することで紺色に発色するので、布を輪ゴムや紐で絞った部分は酸素に触れず、白く抜けます。さまざまな絞り方を丁寧に教えて頂き、完成形を想像しながら作業しました。藍染液に浸けた後は名草川で洗い流しました。生徒は浮かび上がった模様に歓声を上げながら、互いの作品を見せ合いました。

体験の終了後、課題研究『染色』の班の3名は商品開発の活動で制作した作品を見ていただきました。商品開発に対する思いやアドバイスを聞き、今まで制作した商品を再検討して完成度を高めていきます。

産業デザイン科3年生の様子③

8月24日(月)

耕工房テキスタイル代表 平岩順子様へ、繊維製品の試作品プレゼンテーションを行いました。染色、インクジェット捺染、シルクスクリーン捺染それぞれの特徴を活かした商品について説明し、ご講評いただきました。

「商品の形が違っても、配色で関連性や統一感を持たせる。図案のレイアウトは1㎜違うと印象が変わるので、微調整して比較しながら検討してみるとよい。」など、改善点をアドバイス頂きました。

8月25日(火)

平岩様のアドバイスをもとに話し合い、試作品の改良を行いました。

染め直しやレイアウトの調整をして商品の製造に移ります。

8月26日(水)

繊維技術支援センターにて、インクジェット捺染研修とポーチの試作品印刷を行いました。インクジェット捺染と手捺染の特色や違いをお話いただきました。テキスタイルインクジェットプリンタでの試作品印刷は、グラフィックソフトで制作したデータをレイアウトして出力しました。生地は、製品で使うものと同じポリエステルの帆布です。とても綺麗に図案が印刷できました。

『足利ライトアッププロジェクト』報告③

『足利ライトアッププロジェクト』報告③

このプロジェクトを進めるにあたり、学校外の方々に様々な視点でアドバイス等をいただき、多くのことを学ばさせていただいております。今後も、学校内ではできない”学び”にご協力をお願いいたします。

『足利ライトアッププロジェクト』報告②

『足利ライトアッププロジェクト』報告②

『LED(作品)を見てくださった方々に、思いが伝わるようにすること』が1番大切で、その為には作品の名前がとても重要であると教わりました。また、漏電対策、光源の調整や見せ方など多くのアドバイスを頂きました。

私たちの作品を見てくださる方々に、安心・安全であり、思いが伝わるように頑張りたいと思います。

産業デザイン科3年生の様子②

夏休みの産業デザイン科3年生第2回目です。課題研究で地域資源を活用した繊維製品の開発についてご紹介します。このテーマに取り組む8名は、19日にココ・ファーム・ワイナリーの農園で奉仕活動を行いました。製品部長の若田部彰様にご指導頂き、ぶどうの痛んだ部分を剪定しました。『田島川右岸』というワインに使われる『ビニョール』という品種だそうです。収穫前の準備ということで、緊張しながらひとつひとつ丁寧に作業しました。

開発した商品をワイナリーで販売して頂けるよう、試作品のプレゼンテーションも行いました。ワイナリーのぶどうで染めたトートバッグ、シルクスクリーン捺染のランチョンマット、繊維技術支援センターのデザイン資料を活用したポーチについて各班で説明しました。今後は、商品化に向けて試作を繰り返して完成度を高めていきます。

産業デザイン科3年生の様子

写真は製図室とパソコン室の様子です。今年度は産業デザイン科3階の製図室にエアコンが設置されました。昨年までの製図室は、熱中症の危険が高まるこの時期の使用を避けていました。しかし、今年の夏は、安全に学習できる環境が整備されました。ぜひ活用してください。

STS事業 マイコン講習会(第4回)開催

STS事業 マイコン講習会(第4回)開催

祝日にもかかわらず、県内の多くの先生方にお集まりいただき、モータ制御について勉強していただきました。この技術を、各学校の生徒達とともに活用してくれることを期待しております。次回の開催は8月29日を予定しています。

「足利ライトアッププロジェクト」報告

産業デザイン科の課題研究9回目

『産業デザイン科の課題研究4回目』でも紹介しました、足利の「しごと」情報を若者に効果的に伝える『足利市「市民力」創出協働事業』に取り組んでいる研究班の近況報告をいたします。

この研究班では、高校生の視点から地域企業の魅力を再発見し、高校生ならではの発想を活かしたPRパンフレットの制作を行っています。これまでに企業や街中の商店を取材し、PRパンフレットの構成案も出来上がってきました。

9回目の課題研究では、足利市役所の方にお越しいただき、より良いパンフレット作りのために意見を出し合いました。生徒間や教員・生徒間だけではなく、一般の方々との話し合いを持つという経験は、コニュニケーション能力の向上にも良い機会になったと思います。PRパンフレットの原稿完成にはもう少し時間が掛かりそうですが、生徒たちは張り切って課題研究に取り組んでいます。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

実習の前半は「マーカーの使い方」を学習しました。(写真上段)

マーカーを初めて扱う生徒が多い様子です。とても興味深そうに、そして熱心な態度で作業に取り組んでいました。マーカーは比較的安価で手軽に扱えるとても便利な道具です。デザインのアイデアスケッチや人物イラストを描いたりと、応用範囲はとても広いです。どんどん練習して上達しましょう。

実習の後半は「レタリング」を学習しました。(写真下段)

あらゆる製品に文字情報が記載されています。文字のデザインに関心を持ち、文字の扱いに慣れることはとても大切です。11月には検定試験にチャレンジする予定です。全員で合格を目指しましょう!

足利中央特別支援学校との協働による商品開発

課題研究「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」を紹介します。本課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCG加工し、企業の力をお借りし、デザイン製品を製作しています。また、「テトテデザインラボ」というブランド名をつけ、展示・販売を行っています。

今年度は、高等部の一年生7名と足工生5名で、ソーシャル・ディスタンスに気をつけながらワークショップを行いました。初めは両者、緊張していたのですが、最後には打ち解けて楽しく制作できました。「美術が好きになった」と嬉しそうに話してくれた足中特の生徒さんもいました。

次週、イラスト素材をデザインに組み込み、今年度に製作するマグカップとハンカチのデザインを完成させていきます。

昨年までの活動は足工HPの「高校生未来の職業人育成事業」にてご覧いただけます。よろしければ、ご覧ください。

http://153.127.209.180/ooruri/ashikagakogyo/nc2/?page_id=404

足利市立坂西中学校で巡回展

初級CAD検定受検

今年度初めての資格試験のため、緊張した面持ちで試験に臨んでいました。

産業デザイン科2年の産業デザイン実習3回目

「写真基礎」では組写真に取り組みました。(写真上段)

「丸・三角・四角」をテーマに被写体を探し撮影しました。1週目で学んだ写真の基礎知識を活用してカメラを調整し、作品づくりに取り組みました。

「平面構成Ⅲ」ではイメージ構成に取り組みました。(写真下段)

「Light」という単語から連想したイメージを表現しました。制作の途中段階で講評会を行い、教員のアドバイスをもとに完成度を高めました。同じ単語でも想い描くイメージがそれぞれ違い、個性豊かな作品が出そろいました。

電子機械科3年課題研究&「プロジェクトA100」活動報告

昨日、木曜日は電子機械科3年の課題研究を行いました。

課題研究も今回で6週目です。

各班ともに研究テーマに対する調査・研究が進んでいるようです。

今年度は研究テーマの一つとして 足利市制100周年「プロジェクトA100」に協力しています。

足利工業高校電子機械科でも「足利ライトアッププロジェクト」と称して、研究・製作に励んでいます。

写真は「足利ライトアッププロジェクト」の一環であるミニランタンの試作です。

生徒達も足利の町を盛り上げるために、いろいろなアイデアを出してくれています。

「プロジェクトA100」の特設サイトはこちら!⇒https://www.ashikaga-citypromotion.jp/

産業デザイン科の課題研究6回目

カーデザインコンテストにチャレンジしている班では、一ヶ月かけてコンセプトを検討してきました。今後はコンセプトをスタイリングに反映させる作業に進みます。

チャレンジショップの商品計画(写真右上と下)

染色について研究している班では、蓼藍の生葉染めにチャレンジしました。蓼藍の葉を摘み取り、ミキサーで粉砕し、色素を取り出して染色液を作りました。染色してみると綺麗なシアン色に染まりました。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

通常授業が再開し、1ヶ月が経ちました。産業デザイン科1年生は2班に分かれて実習を行っています。どちらの実習も今後3年間の専門教育の基礎をつくる大切な実習です。

平面構成実習(写真上段)

生徒作品の講評会を行いました。講評会は作品を点検しながら、実習を通して何を理解し、何が出来るようになったか考えを深める学習です。生徒は自身の作品を自己評価したり、教員のアドバイスを参考にしたり、みんなの前で作品の意図を発表したりしながら理解していきます。

デッサン実習(写真下段)

エスキース(下絵)を描きました。モチーフをよく観察して読み取った情報を、どのようなバランスで画用紙に配置していくのか確認しました。

産業デザイン科の課題研究5回目

①「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」(写真上段)

2年前から交流を始めました。今年度は両校生徒が力を合わせ、マグカップとハンカチをデザインします。7月21日には、足利中央特別支援学校でワークショップを実施する予定です。今回は準備として、デザインソフトを活用し完成予想図を作成しました。

②「3D-CADプロダクトデザインコンテスト」(写真下段)

日本工業大学が主催するコンテストに向けて研究を進めています。このコンテストは自由部門とアイデアモデリング部門があります。応募作品には、3D-CADソフトの「Solid Works」を用いた表現と独創性・創造性が求められます。試行錯誤しながらデザイン案を検討しました。

産業デザイン科の課題研究4回目

課題研究のテーマとして、足利の「しごと」情報を若者に効果的に伝える『足利市「市民力」創出協働事業』に取り組む生徒たちが、市内企業見学・取材を行っています。

この研究グループでは、高校生の視点から地域企業の魅力を再発見し、高校生ならではの発想を活かしたPRパンフレットを作成することで、本市出身の若者や移住相談者に効果的なコミュニケーションを図る活動を行います。7名の生徒が担当しています。

現在の進行状況は、あらかじめ選んだ企業の見学・取材を数件行いながら、同時にパンフレットの規格や構成について印刷会社や足利市役所の方と話し合いを持っているところです。コロナウイルスの影響により、当初計画より遅れているため、パンフレットの完成にはまだ時間がかかりそうです。写真上左:朝日染色株式会社、上右:美ツ和印刷株式会社、下:ムロオカ産業株式会社

産業デザイン科2年の産業デザイン実習

「写真基礎」では、写真に関する基礎・基本を理解し、知識や技術を体験を通じて習得します。この日はカメラの基本操作、ライティング、構図などについて学び、人物や静物を撮る体験をしました。

「平面構成Ⅲ」では、1年次に学習した「平面構成」を踏まえた上で、イメージからの形の導き方、それを表現する方法や技法、またそれを他者に的確に伝えるにはどうしてら良いかを学んでいきます。この日は完成した作品を並べ講評会を行い、教員のアドバイスを聞き、より考えを深めました。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

平面構成では、「観察力」「表現力」「発想力」を身に付けるため、与えられた課題にふさわしい形態、構図、配色計画を考えポスターカラーで描きました。

デッサンでは、「観察力」「表現力」を身に付けるために、モチーフをよく観察し、鉛筆で丹念に描きます。今回は描いてきたデッサンを展示して講評会を実施しました。生徒は作品を観察しながら、教員のアドバイスを聞き、より考えを深めました。

電子機械科3年 課題研究

各班とも、自分たちが定めたテーマについての調査や製作などの作業を開始していました。

例年に比べ短い時間ではありますが、どのような成果が出してくれるか今から楽しみです。

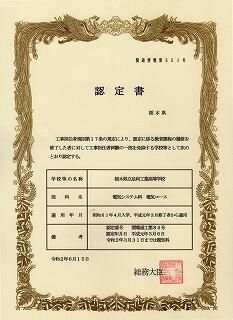

工事担任者認定を受けました。