文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

『足利ライトアッププロジェクト』報告②

『足利ライトアッププロジェクト』報告②

『LED(作品)を見てくださった方々に、思いが伝わるようにすること』が1番大切で、その為には作品の名前がとても重要であると教わりました。また、漏電対策、光源の調整や見せ方など多くのアドバイスを頂きました。

私たちの作品を見てくださる方々に、安心・安全であり、思いが伝わるように頑張りたいと思います。

産業デザイン科3年生の様子②

夏休みの産業デザイン科3年生第2回目です。課題研究で地域資源を活用した繊維製品の開発についてご紹介します。このテーマに取り組む8名は、19日にココ・ファーム・ワイナリーの農園で奉仕活動を行いました。製品部長の若田部彰様にご指導頂き、ぶどうの痛んだ部分を剪定しました。『田島川右岸』というワインに使われる『ビニョール』という品種だそうです。収穫前の準備ということで、緊張しながらひとつひとつ丁寧に作業しました。

開発した商品をワイナリーで販売して頂けるよう、試作品のプレゼンテーションも行いました。ワイナリーのぶどうで染めたトートバッグ、シルクスクリーン捺染のランチョンマット、繊維技術支援センターのデザイン資料を活用したポーチについて各班で説明しました。今後は、商品化に向けて試作を繰り返して完成度を高めていきます。

産業デザイン科3年生の様子

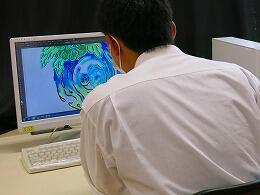

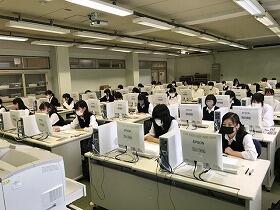

写真は製図室とパソコン室の様子です。今年度は産業デザイン科3階の製図室にエアコンが設置されました。昨年までの製図室は、熱中症の危険が高まるこの時期の使用を避けていました。しかし、今年の夏は、安全に学習できる環境が整備されました。ぜひ活用してください。

STS事業 マイコン講習会(第4回)開催

STS事業 マイコン講習会(第4回)開催

祝日にもかかわらず、県内の多くの先生方にお集まりいただき、モータ制御について勉強していただきました。この技術を、各学校の生徒達とともに活用してくれることを期待しております。次回の開催は8月29日を予定しています。

「足利ライトアッププロジェクト」報告

産業デザイン科の課題研究9回目

『産業デザイン科の課題研究4回目』でも紹介しました、足利の「しごと」情報を若者に効果的に伝える『足利市「市民力」創出協働事業』に取り組んでいる研究班の近況報告をいたします。

この研究班では、高校生の視点から地域企業の魅力を再発見し、高校生ならではの発想を活かしたPRパンフレットの制作を行っています。これまでに企業や街中の商店を取材し、PRパンフレットの構成案も出来上がってきました。

9回目の課題研究では、足利市役所の方にお越しいただき、より良いパンフレット作りのために意見を出し合いました。生徒間や教員・生徒間だけではなく、一般の方々との話し合いを持つという経験は、コニュニケーション能力の向上にも良い機会になったと思います。PRパンフレットの原稿完成にはもう少し時間が掛かりそうですが、生徒たちは張り切って課題研究に取り組んでいます。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

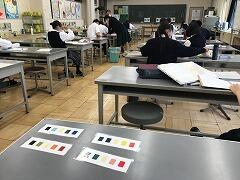

実習の前半は「マーカーの使い方」を学習しました。(写真上段)

マーカーを初めて扱う生徒が多い様子です。とても興味深そうに、そして熱心な態度で作業に取り組んでいました。マーカーは比較的安価で手軽に扱えるとても便利な道具です。デザインのアイデアスケッチや人物イラストを描いたりと、応用範囲はとても広いです。どんどん練習して上達しましょう。

実習の後半は「レタリング」を学習しました。(写真下段)

あらゆる製品に文字情報が記載されています。文字のデザインに関心を持ち、文字の扱いに慣れることはとても大切です。11月には検定試験にチャレンジする予定です。全員で合格を目指しましょう!

足利中央特別支援学校との協働による商品開発

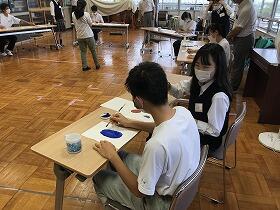

課題研究「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」を紹介します。本課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCG加工し、企業の力をお借りし、デザイン製品を製作しています。また、「テトテデザインラボ」というブランド名をつけ、展示・販売を行っています。

今年度は、高等部の一年生7名と足工生5名で、ソーシャル・ディスタンスに気をつけながらワークショップを行いました。初めは両者、緊張していたのですが、最後には打ち解けて楽しく制作できました。「美術が好きになった」と嬉しそうに話してくれた足中特の生徒さんもいました。

次週、イラスト素材をデザインに組み込み、今年度に製作するマグカップとハンカチのデザインを完成させていきます。

昨年までの活動は足工HPの「高校生未来の職業人育成事業」にてご覧いただけます。よろしければ、ご覧ください。

http://153.127.209.180/ooruri/ashikagakogyo/nc2/?page_id=404

足利市立坂西中学校で巡回展

初級CAD検定受検

今年度初めての資格試験のため、緊張した面持ちで試験に臨んでいました。

産業デザイン科2年の産業デザイン実習3回目

「写真基礎」では組写真に取り組みました。(写真上段)

「丸・三角・四角」をテーマに被写体を探し撮影しました。1週目で学んだ写真の基礎知識を活用してカメラを調整し、作品づくりに取り組みました。

「平面構成Ⅲ」ではイメージ構成に取り組みました。(写真下段)

「Light」という単語から連想したイメージを表現しました。制作の途中段階で講評会を行い、教員のアドバイスをもとに完成度を高めました。同じ単語でも想い描くイメージがそれぞれ違い、個性豊かな作品が出そろいました。

電子機械科3年課題研究&「プロジェクトA100」活動報告

昨日、木曜日は電子機械科3年の課題研究を行いました。

課題研究も今回で6週目です。

各班ともに研究テーマに対する調査・研究が進んでいるようです。

今年度は研究テーマの一つとして 足利市制100周年「プロジェクトA100」に協力しています。

足利工業高校電子機械科でも「足利ライトアッププロジェクト」と称して、研究・製作に励んでいます。

写真は「足利ライトアッププロジェクト」の一環であるミニランタンの試作です。

生徒達も足利の町を盛り上げるために、いろいろなアイデアを出してくれています。

「プロジェクトA100」の特設サイトはこちら!⇒https://www.ashikaga-citypromotion.jp/

産業デザイン科の課題研究6回目

カーデザインコンテストにチャレンジしている班では、一ヶ月かけてコンセプトを検討してきました。今後はコンセプトをスタイリングに反映させる作業に進みます。

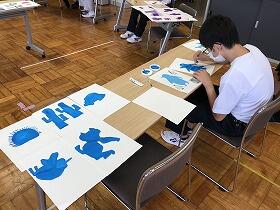

チャレンジショップの商品計画(写真右上と下)

染色について研究している班では、蓼藍の生葉染めにチャレンジしました。蓼藍の葉を摘み取り、ミキサーで粉砕し、色素を取り出して染色液を作りました。染色してみると綺麗なシアン色に染まりました。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

通常授業が再開し、1ヶ月が経ちました。産業デザイン科1年生は2班に分かれて実習を行っています。どちらの実習も今後3年間の専門教育の基礎をつくる大切な実習です。

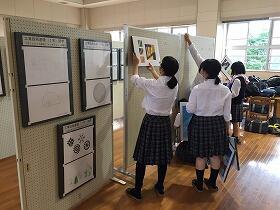

平面構成実習(写真上段)

生徒作品の講評会を行いました。講評会は作品を点検しながら、実習を通して何を理解し、何が出来るようになったか考えを深める学習です。生徒は自身の作品を自己評価したり、教員のアドバイスを参考にしたり、みんなの前で作品の意図を発表したりしながら理解していきます。

デッサン実習(写真下段)

エスキース(下絵)を描きました。モチーフをよく観察して読み取った情報を、どのようなバランスで画用紙に配置していくのか確認しました。

産業デザイン科の課題研究5回目

①「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」(写真上段)

2年前から交流を始めました。今年度は両校生徒が力を合わせ、マグカップとハンカチをデザインします。7月21日には、足利中央特別支援学校でワークショップを実施する予定です。今回は準備として、デザインソフトを活用し完成予想図を作成しました。

②「3D-CADプロダクトデザインコンテスト」(写真下段)

日本工業大学が主催するコンテストに向けて研究を進めています。このコンテストは自由部門とアイデアモデリング部門があります。応募作品には、3D-CADソフトの「Solid Works」を用いた表現と独創性・創造性が求められます。試行錯誤しながらデザイン案を検討しました。

産業デザイン科の課題研究4回目

課題研究のテーマとして、足利の「しごと」情報を若者に効果的に伝える『足利市「市民力」創出協働事業』に取り組む生徒たちが、市内企業見学・取材を行っています。

この研究グループでは、高校生の視点から地域企業の魅力を再発見し、高校生ならではの発想を活かしたPRパンフレットを作成することで、本市出身の若者や移住相談者に効果的なコミュニケーションを図る活動を行います。7名の生徒が担当しています。

現在の進行状況は、あらかじめ選んだ企業の見学・取材を数件行いながら、同時にパンフレットの規格や構成について印刷会社や足利市役所の方と話し合いを持っているところです。コロナウイルスの影響により、当初計画より遅れているため、パンフレットの完成にはまだ時間がかかりそうです。写真上左:朝日染色株式会社、上右:美ツ和印刷株式会社、下:ムロオカ産業株式会社

産業デザイン科2年の産業デザイン実習

「写真基礎」では、写真に関する基礎・基本を理解し、知識や技術を体験を通じて習得します。この日はカメラの基本操作、ライティング、構図などについて学び、人物や静物を撮る体験をしました。

「平面構成Ⅲ」では、1年次に学習した「平面構成」を踏まえた上で、イメージからの形の導き方、それを表現する方法や技法、またそれを他者に的確に伝えるにはどうしてら良いかを学んでいきます。この日は完成した作品を並べ講評会を行い、教員のアドバイスを聞き、より考えを深めました。

産業デザイン科1年の工業技術基礎

平面構成では、「観察力」「表現力」「発想力」を身に付けるため、与えられた課題にふさわしい形態、構図、配色計画を考えポスターカラーで描きました。

デッサンでは、「観察力」「表現力」を身に付けるために、モチーフをよく観察し、鉛筆で丹念に描きます。今回は描いてきたデッサンを展示して講評会を実施しました。生徒は作品を観察しながら、教員のアドバイスを聞き、より考えを深めました。

電子機械科3年 課題研究

各班とも、自分たちが定めたテーマについての調査や製作などの作業を開始していました。

例年に比べ短い時間ではありますが、どのような成果が出してくれるか今から楽しみです。

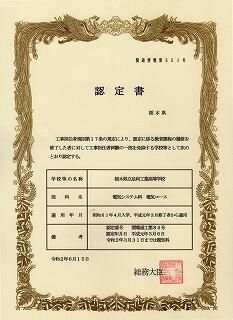

工事担任者認定を受けました。