文字

背景

行間

定時制の出来事

JRC部:高校生ボランティア・アワード2019① 準備・出発

7月29日(月)・30日(火)、パシフィコ横浜で開催される〝高校生ボランティア・アワード2019〟に、学悠館高校JRC部の皆さんが3年連続して出場します。

7月22日(月)からは、配付物・掲示物の作成、発表練習など、ボランティア・アワード直前の準備に取り組んできました。26日(金)は、配付物の袋詰めや三角巾のアイロンがけ、持参物・日程・留意事項の最終確認などを行いました。

7月29日(月)、8時前の新幹線で小山駅を出発。9時半には、宿舎の最寄り駅の桜木町に到着しました。この後、みなとみらい地区にある会場に向かいます。受付・記念撮影・ブースの発表準備を済ませた後に、正午からは開会式に臨むことになります。

ボランティア・アワードは明日の午後までの予定で、ブース発表大会やシンポジウムなどの催しが行われます。なお、ブース発表大会の模様は、TOKYO MXテレビ視聴アプリ「エムキャス」からご覧になることができるそうです。歴史研究部:現地調査の報告

今回は、部員の皆さんが作成した現地調査の成果と撮影した写真をHP上で紹介します。この成果は、来る8月17日(土)に開催される栃木県考古学会で口頭発表されるほか、奈良大学全国高校生歴史フォーラムの応募用の原稿として一部が使用されるそうです。

<現地調査の報告>

歴史研究部では、昨年度から「泉川条里跡」および「新井村の新田開発」について研究しています。本日はこれらの研究を更に深めるために、錦着山から箱森町・泉川町・新井町にかけて、現地調査を行いました。

錦着山には栃木市長・小根澤登馬雄氏の胸像がありました。裏側のプレートから、赤津川放水路建設を進めた市長であったことが分かります。

錦着山の麓を流れる「風野堀」です。本日は、古代条里制の遺構である「泉川条里跡」の主要な農業用水だったのではという仮説を検証するため、これから歩きます。

「風野堀」に「道切りの幣束」が捧げられていました。「風野堀」が風野村・箱森村と泉川村・新井村の境界であったことを示しています。

振り返ると、「風野堀」が錦着山にまっすぐ向かっていることに気が付きます。錦着山から真北に向かうこのラインが、条里制施行時の基軸線であり、錦着山がそのランドマークだった可能性があると、現地でふと思いつきました。

『風野堀』沿いに石仏が祀られていました。如意輪観音像などの十九夜塔で、年号を読むと、江戸時代の後半から明治時代の造立であることが分かりました。

現在の「はこのもり風野公園」です。このあたりが旧風野村の中心であったようです。また明治9年の地籍図では、字名が「元新田」となっていました。

新井町の南端、赤津川放水路の土手の上から、南の錦着山を望んだところです。このあたりは、条里制の方格地割が最も良く残っています。

赤津川放水路です。「風野堀」はこの写真の波立っているあたりで、サイフォンの原理を用いて放水路の下をくぐっています。

私たちが『地誌編輯材料取調書』新井村で確認した「天神堀」は、下流では「風野堀」と呼ばれていたことに、間違いないようです。

本日の現地調査によって、「風野堀」は「泉川条里跡」を縦断する主要な用水路であったことが確認できました。

学悠館高校の屋上から四方を眺めてみました。

気温は、30℃を上回っているはず。それに、屋上を覆うコンクリートの照り返しも加わり、とても暑く感じました。

学悠館では、ふだん屋上を開放していません。今回、機会があって、屋上に上ることができました。まずは、四方を眺めてみました。

●西 太平山が正面に見えます。左下には、栃木駅のプラットホーム。そして、屋上の太陽光発電パネル。

●東 右端には、加波山。中央から左と、やや右手には、かすかに白い巨塔が見えます。

●北 白色や灰色の雲が幾重にも重なって、男体山を見ることはできませんでした。

●南 中央にある2本の送電用鉄塔。この右側の鉄塔のすぐ右下に、とても小さく見えるのが東京スカイツリーです。

屋上には、冷房用冷却塔や太陽光発電パネル、避雷針などが所狭しと並んでいました。

※画像は、すべて7月26日(金)午後2時ごろ撮影したものです。

総合的な探究・学習の時間 データ更新

本HPのトップページ-左カラムにあるメニュー-定時制-教育課程からご覧になることができます。

今まで実施されてきた「総合的な学習の時間」に替わって、本年度の1年次生から新たに「総合的な探究の時間」が教育課程に位置づけられました。今回は、このことをふまえて、HPの掲載内容をアップデートしました。

定時制課程の設置科目 データ更新

本HPのトップページ-左カラムにあるメニュー-定時制-設置科目からご覧になることができます。

今回の更新では、これまで定時制-教育課程に掲載していたデータを移行。さらに令和元年度版にアップデートしました。

多彩な教科・科目が設置されていることをご確認いただけます。

第3回「寺子屋みらい」:蘇れ!足尾の緑① 出発

出発に先立って、エントランスホールでは、今回の団長を務める飯田道彦校長先生の挨拶、担当者による日程等の確認などが行われました。

予定では、10時45分に足尾環境学習センターに到着。山へ移動した後、「足尾に緑を育てる会」の皆様のご協力のもと、植樹体験することになっています。

帰途、富弘美術館を見学。学悠館高校に戻るのは、午後5時ごろになる見込みです。

今回の活動の詳報は、後日HP上に掲載する予定です。

全国大会でも栄冠を目指せ! 男子バスケットボール部

“第29回全国高等学校定時制通信制バスケットボール大会”は、46チームが出場して駒沢オリンピック公園屋内競技場と駒沢体育館(東京都世田谷区)で開催されます。大会は、7月28日(日)が開会式。29日(月)から8月1日(木)までの間、2つの体育館では熱戦が繰り広げられることになります。

学悠館高校の初戦の相手は、県立松江工業高校(島根県)。勝ち進むと、2回戦では県立延岡青朋高校(宮崎県)、3回戦では県立北星高校(三重県)と県立佐渡相川分校(新潟県)の勝者と対戦することになります。部員の皆さんは、対戦相手が決まって試合も目前に迫ったことから、ますます全国大会への闘志に燃えています。

【県大会優勝(令和元年6月15日)】 【第28回全国大会(平成30年7月31日)】

男子バスケットボール部の皆さんの練習は、いよいよ最終調整の段階に入っています。

7月24日(水)には、栃木市内の高校を招いて練習試合が行われました。チームの状態は、きわめて良好。顧問は、「生徒は、全国大会への情熱をたぎらせている。この気持ちを維持して、全国でも戦い抜いてほしい。」と語っています。

【練習試合(令和元年7月24日)】

全力を尽くして、全国大会で〝学悠館高校〟旋風を!!!!

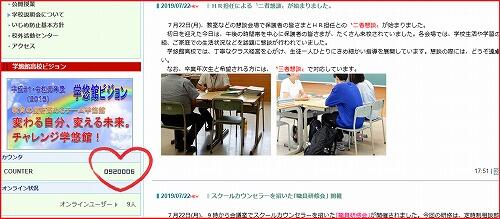

祝! 皆さまに支えられて来場者数920,000名様 達成!

7月24日(水)、午後3時半ごろに来場者数920,000名様を達成しました!!!!!!!

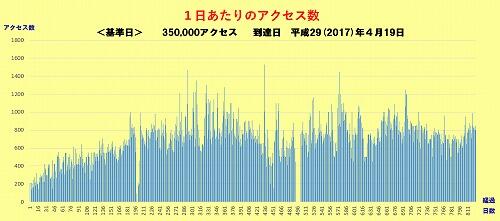

平成29年4月19日(水)に350,000アクセスに到達。それから817日目*で、920,000アクセスに至りました。この間、単純平均で1日あたり700アクセスほどになります。

今年度になってからは、単純平均で1日あたり735アクセス。すでに84,000アクセスを突破しています。

ひとえにご来場くださる皆さまのお力添えの賜物(たまもの)であると、“チーム学悠館”の教職員一同、衷心より御礼申し上げます。

*バージョンアップ期間(9日間)を差し引いた日数です。

今年度になってから現在までに、「HPメニュー - 定時制・通信制共通の出来事、定時制の出来事」の新着記事は、171タイトルを掲載しております。このほか、トップページのレイアウトの変更、カテゴリやモジュールの追加、各種データのアップデートも頻繁に行っております。

ちなみに、本ホームページのアクセス数の基準日(350,000アクセス到達日)は、平成29(2017)年4月19日(水)。この日から数えると、1,335タイトルの新着記事をアップしております。

ところで、本ホームページは、定時制課程教務部情報システム係を中心に運営しております。編集方針の決定、情報収集、取材内容の選定、取材や撮影、記事の作成、校閲、画像処理、決裁、UP等を“チーム学悠館”の教職員が分担して、スピーディーに処理してお届けしております。

今後も、UP数の増加や新着記事のクオリティーの向上、各種データの更新に努めてまいります。引き続き、どうぞアクセスくださいますようよろしくお願い申し上げます。

<来場者数と達成日>

350,000名様 平成29(2017)年 4月19日(水)

400,000名様 8月25日(土)

450,000名様 11月18日(土)

500,000名様 平成30(2018)年 1月23日(火)

550,000名様 3月23日(月)

600,000名様 5月21日(月)

650,000名様 8月 1日(月)

700,000名様 10月17日(水)

750,000名様 12月17日(月)

800,000名様 平成31(2019)年 2月19日(火)

850,000名様 4月18日(木)

900,000名様 令和元(2019)年 6月29日(土)

920,000名様 7月24日(水)

1,000,000名様 ?????

サルスベリ:いつもの年より遅い開花スピード!

すでに、本HPで「サルスベリ:昨年・一昨年より1日早く開花!」(7月8日 21:48UP)の記事を掲載して、開花をお伝えました。

しかし、今年は、“梅雨”の期間が長く、降雨や曇天(どんてん)にともなう日照不足が続きました。この影響からでしょうか、開花はようやく“ちらほら”といったところです。

【令和元(2019)年7月24日】 【平成30(2018)年7月25日】

敷地南側に植栽されている17本のサルスベリ。今年は、いつもの年より、花数がはるかに少ない感じがします。例年7月の下旬になると、ほぼ全ての木で開花を見ることができました。

【令和元(2019)年7月24日】 【平成30(2018)年7月25日】

24日(水)、西日本から中部地方の各地では、やっと長い“梅雨”が明けたとのこと。関東も、まもなく太陽☀のギラギラと輝く“夏本番”を迎えることになりそうです。

8月初旬から中旬が、開花の最盛期。あと数日で、サルスベリは、濃淡2色の朱色と薄い紫色の花を次々とつけ、今を盛りと美しく咲くことでしょう。

【平成30(2018)年8月3日】

栃木市内の事業所で生徒が〝就業体験・就業見学〟(第1回)

円滑な人間関係の構築や自己の潜在能力の発見、積極的な社会参画などを目的として、2種類の〝就業体験・就業見学〟が行われています。

●インターンシップ 実際に就業を体験し、進路選択の参考にする(2~3日間)

●ジョブ・シャドウイング 職業人に密着し、仕事の現場を見学する (1日間)

【栃木ケーブルテレビ】

【栃木グランドホテル】

【栃木市役所】 【栃木市栃木図書館】