文字

背景

行間

定時制の出来事

思い思いの〝秋休み〟:学悠館&TDL

希望した生徒の皆さんは、東京ディズニーランド(TDL)への遠足に。生徒と引率教員のあわせておよそ90名が参加。バスで出発する前から大盛り上がりでした。

「人生で初めてのディズニー!」

「一昨年も去年も、参加しました。」

「ディズニー大好き、月に1回くらい遊びに行っています。」

「真っ先に、“プーさんのハニーハント”へGO!」

生徒の皆さんは、口々に「夢の国」に出かける喜びを語っていました。

午前9時、バス2台に分乗して出発しました。「行ってらっしゃい」

さっそく現地から画像が届きました。11時すぎにはTDLに到着。

一方、学悠館高校の校内では、学習や部活動などの活動に取り組む生徒の姿が見受けられました。

【部活動の練習:吹奏楽部・軽音楽部・ソフトテニス部・男子バスケットボール部(左上から)】

【図書室で受験勉強に夢中】 【来週の受験にそなえてHR担任と面接の練習】

それぞれの目標に向かって全力で突き進むも良し。後期に向けてリフレッシュするも良し。

〝秋休み〟は、個性を大切にする学悠館ならではの光景が垣間見られるひとときです。

今年度後半の授業は、「体育の日」の翌日、10月10日(火)から再開します。

〝後期始業式〟が行われました! ②

Ⅰ部に在籍する生徒の皆さんの登校時間は、午前11時20分。2時間以上前にエントランスで、今日の予定を確認する女子生徒の皆さんの姿がありました。部活動や進路関係の打合せがあるので、早めに登校したとのこと。始業式の開始時間までにはスーツに着替えて、式に臨むと話していました。また、スーツ姿がよく似合う1年次の男子生徒の皆さんも、早めに登校してアリーナでの座席位置を確認していました。

【エントランスホール(9:12)】 【エントランスホール(9:30】

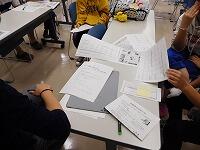

全年次Ⅰ部のLHRの時間が11時20分に始まりました。生徒の皆さんに「通知票」が手渡されました。今日は、時間内に清掃も実施。Ⅰ部の生徒の皆さんのおかげで、教室がとてもきれいになりました。

【202教室(11:52)】 【204教室(11:55)】

昼休みの食堂。揚げたばかりのカツがのったカレーライスを食べる生徒の姿が。とてもおいしそう!

【食堂(12:17)】

〝後期始業式〟も、無事に終了。Ⅱ・Ⅲ部のLHRが始まりました。4月時点での目標とその達成状況をワークシートにメモ。前期は、充実した日々でしたか?

【202教室(15:11)】 【203教室(15:18)】

明日、10月5日(木)は、希望生徒が参加する遠足。行き先は、“東京ディズニーランド”。引率教員は、最後の打合せに余念がありません。あわせてバスの中での余興の準備も……。

【教員室(20:08)】

打合せが終わったころ夜空を眺めると、きれいな“中秋の名月”が見えました。明日の遠足、晴れるといいですね(^_^)/~

【南門付近から(20:48)】

〝後期始業式〟が行われました! ①

初めに、「表彰式」。表彰されたのは、“全国定時制通信制体育大会”で優勝・準優勝・入賞した皆さん、“校内生活体験発表会”で最優秀賞に選ばれた皆さん、各種検定試験などで優秀な成績をおさめた皆さんなど、およそ60名。そのうち代表生徒13名が、ステージに登壇しました。大森亮一校長先生からは、表彰状や認定証が代表生徒一人ずつに手渡されました。

次に、「全国大会報告会」、「祝勝会」。この夏、全国大会に出場したすべての部活動の戦績について、生徒会役員による報告が行われました。そして、優勝・準優勝した3名が壇上に上がりました。大森校長・生徒会長から、それぞれ栄誉をたたえることばが述べられました。

〝後期始業式〟 「式辞」の中で、大森校長は、ご自身の体験を交えながら、「食をめぐる健康」、「バランス良く食事する習慣」、「薬食同源」、「生活習慣の改善」、「新しいことに挑戦することの大切さ」などについて、生徒の皆さんに優しく語りかけました。そして、出席者全員で声高らかに、校歌♪君にエールを♪を斉唱しました。

最後に、学習部長・生徒指導部長の講話。それぞれ生徒の皆さんに、いっそうの奮起を促す激励のことばが述べられました。

今日のアリーナの後片付けは、3年次Ⅰ部の生徒の皆さんでした。とてもてきぱきとした働きぶりで、予定された時間を大幅に短縮して完了することができました。

『進路通信』(平成29年度第6号)が配付されました!

今号では、「10月の進路部関係の予定」・「就職試験を終えて」・「進学/いよいよ受験シーズン突入」とのタイトルで、就職・進学に関する特集記事が組まれています。

また、11月2日(木)に開催される「進路ガイダンス2」の予告記事も掲載されています。生徒の皆さんは、事前アンケートで希望した研究会や講演会、見学コース等に参加する予定です。

保護者の皆さま、お子様をとおして手にされ、どうぞご覧ください。

※ 一部のクラスでは、10月10日(火)以降に配付される場合があります。

<『進路通信』(平成29年度第6号・表面)より一部抜粋>

<『進路通信』(平成29年度第6号・裏面)より一部抜粋>

〝後期始業式〟です。準備が整いました!

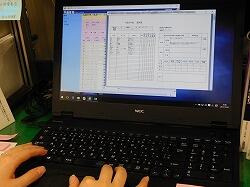

教員室では、明日のLHRで手渡される「通知票」の準備にHR担任は、大忙し。中には、1週間後に家庭に送付される郵送物の準備を始めるHR担任の姿も見受けられました。

【アリーナ】 【「学籍管理システム」で通知票の印刷】

10月4日(水)は、定時制課程の〝後期始業式〟。全校生徒と教員、あわせておよそ600名が一堂に会します。生徒の皆さんは、午後1時15分からアリーナに入場することになっています。式の前後には、表彰式・全国大会報告会・祝勝会・学習部長講話・生徒指導部長講話などが、予定されています。

なお、Ⅰ部の生徒の皆さんは、午前11時20分からLHR。Ⅱ・Ⅲ部の生徒の皆さんは、一連のアリーナでの式や各種指導の後にLHRが行われます。

【教員室:入室制限】 【通知票のイメージ】

〝出藍祭〟への道:PTAバザーのための物品提供のお願い

PTAでは、第1回〝出藍祭〟から会員の皆さまのご協力のもとに、バザーを実施してまいりました。本年もこの伝統を受けついでバザーコーナーを設ける予定です。

会員の皆さまには、PTAバザーのための物品をご提供いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。なお、売上金は、平成30年度に実施される「第2回震災防災学習」の活動資金として活用させていただきます。

【平成27年度(記録画像)】 【平成28年度(記録画像)】

PTA会員各位あての「PTAバザーのための物品提供の依頼について」の文書は、HR担任から生徒の皆さんに配付中。詳しくは、こちらの文書をご覧ください。

【平成27年度(記録画像)】

【平成28年度(記録画像)】

<受付期間> 10月23日(月)~11月10日(金)

<受付時間> 平日の授業時間内に、担任もしくは最寄りの職員にご提出ください。

<受付品目> ①日用品、雑貨(未使用のものに限ります)

②漫画、単行本(雑誌類を含め、これら以外の書籍は受け付けません)

③食品(未開封かつ賞味期限に余裕のあるものに限ります)

④農産物(上記期間内ではなく、11月12日(日)午前9:00~10:00に学校に直接持参してください)

※ 前日(11日)の準備、当日(12日)の販売をお手伝いいただける方も募集中。お知り合いの役員・理事の方もしくは学校の渉外担当にご連絡ください。

今日も穏やかな学悠館 後期がスタートしました!

定時制課程の今日1日の出来事を簡単に紹介します。

秋季休業日の10月5日(木)に実施される〝ディズニーランド遠足〟の事前説明会が開催されました。今日から明日にかけて4回開かれ、いずれか1回に参加することになっています。

【第1回事前説明会(昼休み):会議室】

就職試験を受けて、各企業様に内定をいただいた生徒の皆さん。教員室内でお礼のあいさつ回りをしていました。

学校祭〝出藍祭〟まで、生徒登校日はあと25日。実行委員の皆さんは、2班に分かれて協議。

●出藍祭コンテスト企画&中庭運営

パフォーマンス大会のタイトル原案は、「決めろ!オンリー1パフォーマンス ~輝くステージ栄光のトビラへ~」。司会・審査・裏方などの役割分担を決めたり、装飾について話し合ったりしていました。

●『出藍祭新聞』(仮)の発行計画

発行の目的・発行日・紙面サイズ・配布対象など、さまざまなことに討議を重ねていました。計画どおりに、順調に進んでいる様子でした。

8時間目には、「秋季大会」に向けて仲間とともに部活動に取り組む生徒や、多目的室で学習に励む生徒の姿が見受けられました。

昼休みのランチの営業やⅢ部の生徒の皆さんに提供される給食会場として利用される食堂。“HALLOWEEN”の飾りがあちらこちらに。いろいろな“かぼちゃ”が登場です。

今日のⅢ部の給食メニューは、「栗ご飯・さんまみぞれ煮・切り干し大根ごま炒め・なめこ汁・牛乳・ メロンゼリー」でした。

生徒のみなさん、一人ひとりにホッとできる居場所がきっとあるはず。

今日も、穏やかで和やかな学悠館高校の1日でした。

生徒の皆さんの活躍:〝顕彰横断幕〟が掲揚されました!

学悠館高校では、全国大会で優勝・準優勝するなど、大きな実績をのこした生徒の皆さん一人ひとりの活躍を讃えて、横断幕を掲げています。

この横断幕は、特別活動部の担当者が作成。9月29日(金)、Ⅲ部の生徒の皆さんが下校した後に、午後・夜間の授業を担当する教員の手で設置されました。

顕彰されたのは、次の3団体とそのメンバー。

●全国高等学校定時制通信制体育大会第48回柔道大会 女子団体・優勝(栃木県選抜チーム)

●全国高等学校定時制通信制第50回ソフトテニス大会 女子団体・準優勝(栃木県選抜チーム)

●平成29年度全国高等学校社会科研究発表大会 審査員特別賞(歴史研究部)

特に顕著な成果を残した生徒の皆さんは、玄関の左手にある生徒顕彰プレート『出藍』に刻銘されます。今回の皆さんも、栄光が長く讃えられることになります。

祝! おかげさまで 来場者数420,000名様 達成!

おかげさまで、近頃では、安定的に毎日550名様を超えるご来場をいただいております。皆さまの日ごろのご来場に、“チーム学悠館”の教職員一同こころから御礼申し上げます。

ただ今、トップ画面のリニューアル作業中です。ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご容赦をお願いいたします。

先週、「HPメニュー - 定時制・通信制共通の出来事、定時制の出来事」の画像つき新着記事の今年度になってからのUP数が300を超えました。また、9月29日(金)~10月13日(金)の予定で、トップ画面も更新中です。新たなトップページで、皆さまをお迎えすることができます。

引き続きまして、どうぞアクセスくださいますようよろしくお願い申し上げます。

<リニューアルの概要>

①校章デザインの3D動画(回転)

②「学悠館」「GAKUYUKAN」に学悠館高校のオリジナルロゴを使用 英文表示 赤ライン(差し色)

③校舎全景画像の掲載

④フォトアルバムの画像の更新・増量

⑤HP「メンテナンスのお知らせ」<完了後、削除>

⑥オンライン状況

⑦「学悠館ビジョン」紹介スライドほか

⑧「学悠館ヒストリー」発展の軌跡、未来への飛翔

⑨ブロックの増設(検討中)

<平成29年度:来場者数と達成日>

350,000名様 4月19日(水)

360,000名様 5月27日(土)

370,000名様 6月22日(木)

380,000名様 7月14日(金)

390,000名様 8月 6日(土)

400,000名様 8月25日(土)

410,000名様 9月13日(水)

420,000名様 10月 1日(日)

450,000名様 ???

500,000名様 ???

第4回寺子屋みらい「日本再発見シリーズ⑥~古典落語鑑賞~」 開催

落語家の柳貴川起助(やなぎがわきすけ)先生と解説の小林正男先生に来校いただき、古典落語の高座と解説をいただきました。

最初に小林正男先生による解説があり、寄席興業と落語鑑賞会の違いなど、詳しいお話をいただきました。

次に柳貴川起助先生による高座があり、落語「寿限無」(じゅげむ)、紙切り、踊りを披露していただき、最後に質疑応答に答えていただきました。

「寿限無」では、先生の流暢な噺し方に受講者が引き込まれ、最後のオチにどっと笑いが。

紙切りでは、次々とリクエストに応えていただき、中にはスマートフォンを取り出して「この画像のように作って下さい」という難題も!? それにもハイクオリティー

ちなみに、作品によっては、<切って出来た作品>に対して、<切った残りの部分>も作品として成立することがあり、それを「(カセットテープの)B面」と呼ぶそうです。むしろB面の方が欲しいというリクエストも。

そして、「やっこさん」の踊りを披露して下さいました。

最後に質疑応答の時間を設け、受講者からの熱心な質問に一つ一つ丁寧にお答

なかなか古典落語を鑑賞する機会がありませんので、貴重な授業でした。

栃木市では、小林正男先生を中心に、落語鑑賞会の活動が活発に行われています。

落語に触れる機会がありましたら、ぜひ、鑑賞してみて下さい。