文字

背景

行間

定時制の出来事

県西ふれあいキャンプ:励まし合いながら交流を深めました。

●第1日 ~10月31日(水)~

名札作成、出会いの集い、オリエンテーション、仲間づくりレク、キャンプファイヤー

●第2日 ~11月1日(木)~

フォトオリエンテーリング、クラフト活動、高校生との交流会

●第3日 ~11月2日(金)~

野外調理、ふりかえり、別れの集い

昨年は、那須で行われた「ふれあいキャンプ」に参加しました。今年で2回目です。

初日は、交流を深めるのに苦労しましたが、フォトオリエンテーリングの途中からだんだんとうち解け、話も弾みました。

2日目夜の交流会では、とても興味深そうに話を聞いてもらいました。 最終日も、仲良く焼きうどんを作りました。とても楽しい3日間でした。全員、笑顔とともに過ごすことができました。

みんなで創る! 学校祭「出藍祭」まで、あと11日

11月2日(金)、4時間目は、「出藍祭」の準備の時間。Ⅰ部(午前の部)・Ⅱ部(午後の部)の活動の様子を見学してみました。

何枚もの折り畳んだ段ボール箱を抱えて、クラスメートと一緒に廊下を移動するグループがいました。きっと大きな工作物をつくることでしょう。

1年次Ⅱ部の販売チームのテーマは、“そうだ!電球買いに行こう!”です。パンフレットには、「屋台で有名な電球ソーダ!楽しいお祭り気分も味わえるし、インスタ映えも狙えちゃう!?お待ちしています!」との紹介文が掲載されています。

電球の中身に入るジュースを調合して、“味わい”と“香り”を試していました。

段ボール箱を組み立てて展示物のプランを練っているクラス、装飾用の造花の確認をしているクラスもありました。「出藍祭」に向けた準備が、少しずつ進んでいるようです。

「平成30年度第14回出藍祭」のテーマ

『平成最後の出藍祭!~新たな時代を仲間と共に~』

〝出藍祭〟は、限定公開です。入場のためには、「招待状」が必要になります。

県東ふれあいキャンプ:大自然の中で交流を深めました。

●第1日 ~10月24日(水)~

出会いの集い、仲間づくりレクリエーション、木工クラフト、室内レクリエーション

●第2日 ~10月25日(木)~

ウォークラリー、高校生との交流会

●第3日 ~10月26日(金)~

みんなでカレーづくり、別れの集い

〔参加した女子生徒の感想〕

『出藍祭だより』 (第1号) が発行されました。

今号では、定時制・通信制の準備風景、ステージ発表の様子が紹介されています。

「出藍祭」の直前には、『出藍祭だより』(第2号)が発行されます。紙面には、1枚1枚に番号が付される予定。生徒の皆さん、こちらを手にして、第1日の“オープニングセレモニー”の中で行われる“大抽選会”に臨みましょう。

学習部教職員研修会(第3回) 開催

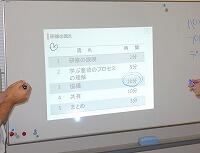

●機器の使用体験(7時間目)

授業をよりよいものにするために、ICT機器の活用方法を教職員で考えました。

初めに、他校や本校での実践例を参考にしながら、新たに導入された電子黒板を使ってみました。また、実物投影機やデジカメ、プロジェクターなども操作。さっそく教科書やプリント、そのデジタルデータなどを持ち寄って、実際の使い勝手や機能を確認しました。

それぞれ新たな発見や気づきがあり、会場は活気にあふれていました。

●機器の有効活用の協議・講師助言(8時間目)

教科に分かれて、実際の場面を想定しながら機器の使用法を考えました。7時間目に授業のあった教員も参加。模造紙にアイデアを書いた付箋(ふせん)を貼って、意見を分かち合いました。教科間でもワールドカフェ方式で考えを共有しました。各教科ならではの視点があり、「なるほど。」「たしかに。」などといった声がそこかしこで聞こえました。

最後に、講師としてお招きした宇都宮大学の松本教授に総括をお願いしました。小学校・中学校における実践例を挙げていただきました。

ICT機器を活用して効率化を図ることで、授業の中で本当に大切なことに時間を使えるようになるのではないかというお話をいただきました。

松本教授には、今年度になって開催された3回の研修会にご来校くださいました。毎回本校の教員たちの視野を広げ、考えを深める話をしていただきました。本当にありがとうございました。

ワールドカフェ方式:何人かの会議での討論のやり方(ファシリテーション)の一形式。 会議の参加者が対話を通じて、「気づき」を得ることを目的とします。