文字

背景

行間

定時制の出来事

非常用発電装置の点検が行われました。

学悠館高校では、平成23年の東日本大震災の際に近所の停電世帯や栃木駅での帰宅困難者600名近くの方々を受け入れました。そして、このうちおよそ300名が、体育館2階のアリーナで一夜を明かしました。この時や、震災直後に実施された計画停電の時には、非常用発電装置が実際に活用されました。

【点検の様子(12月27日)】 【アリーナ(平成23年3月11日)】

学悠館高校は、平成17年の開校と同時に、栃木市の「指定緊急避難場所(水害・地震)」に指定されています。また、栃木市最大規模の1,850人収容の「指定緊急避難所」にもなっています。

〝学級経営に関する自主研修会〟が開かれました。

冬季休業中の12月26日(水)には、1・3年次主任をリーダーとした〝学級経営に関する自主研修会〟が開かれました。参加したのは、若手教員ら9名。とても意欲あふれる態度で参加していました。

年次主任の経験談を手始めに、学悠館高校ならではのシステムやルールに基づいた学級経営。そのノウハウや困ったときの対応方法について、わかりやすい説明が行われました。

次に、今年度になって初めて担任となった教員から、経験に基づいた学級経営のポイントについて発表がありました。最後に、今日的課題や疑問についても、具体例を挙げながら話し合うことができました。

今回の研修によって、参加した若手教員一人ひとりのスキルアップを図ることができたようです。そして、きっと自主研修の内容が今後の教育実践に生かされることになるでしょう。

【自主研修会の様子(相談室2)】

〝学悠館高校 INFORMATION〟に画像を追加しました。

今後も、新作の「お知らせ」が出来あがりしだい次々とUPする予定です。どうぞご期待ください。

日本考古学協会高校生ポスターセッションに2年連続出場へ

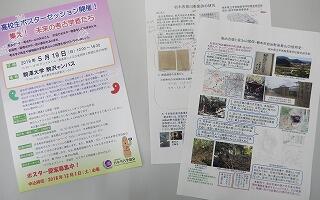

歴史研究部の皆さんは、すでに平成30年5月にも東京都千代田区の明治大学で開かれた同協会のポスターセッションに参加し、東北から九州までの10校12団体の中から「優秀賞」に選ばれています。今回の決定で、学悠館高校歴史研究部は2年連続の出場となります。

当日は、初めに考古学のオリジナル研究についてまとめた大型ポスターを会場に掲示します。その後、ポスター付近に集まった人々を前に説明したり、質問に答えたりします。歴史研究部の皆さんは、さらに研究を重ねて発表に備えていきたいと抱負を語っていました。

<平成30年度の「記録画像」より>

【ポスター掲示】 【ポスターセッション】 【表彰式】

総合的な学習の時間:年金セミナー(卒業年次生)

今回、講師としてお迎えしたのは、〝日本年金機構〟栃木年金事務所の八田慶太郎様と色部義弘様です。年末の慌ただしい中お越しいただき、誠にありがとうございました。

テーマは、「知っておきたい年金のはなし」。初めに、年金制度、一人暮らしにかかるお金、社会保障などの内容に関して、スライドショーを用いてレクチャーしていただきました。

次に、国民年金や厚生年金、「世代と世代の支え合い」など、年金制度の仕組みについて詳しくご説明いただきました。また、国民年金に関する疑問や、保険料納付が困難な場合の「免除」・「猶予」制度についてもわかりやすくお話しいただきました。

4月から新生活の始まる「卒年次生」の皆さんにとって、とても大切なお話をお聞きすることができました。生涯にわたって安心して生活するために、今回の講話はとても参考になったことと思います。

<年金セミナーのポイント>

●はじめ言いたいコト

●年金制度の仕組み

●年金Q&A

●免除・猶予制度総合的な学習の時間:スーツ着こなしセミナー(2年次生)

講師としてお招きしたのは、〝株式会社コナカ〟宇都宮雀宮店の平澤清紀様と足利店の鈴木香織理様。お忙しい中、学悠館高校まで足を運んで下さいました。誠にありがとうございました。

今回は、スーツの選び方、扱い方、着こなし方をテーマに、およそ45分間にわたってご講話をいただきました。メンズスーツとレディススーツの着こなしのポイントについて、“Good style”と“Bad style”の具体例をあげてご説明いただきました。また、コートやバッグなどのコーディネートアイテムについてもお話いただき、たいへん参考になりました。

事前に、このセミナーのモデルの募集をしたところ、29BクラスのAさんとHさんに快く引き受けてもらいました。この二人の協力もあって、とてもわかりやすく理解することができました。

学悠館高校には、いわゆる〝制服〟がありません。ふだんは、学習活動にふさわしい服装で登校することになっています。一方、学校内外で行われる儀式や行事等では、スーツを着用します。

平澤様と鈴木様から“Good style”について学んだ生徒の皆さん。卒業式や修業式では、一段と洗練された着こなしを楽しみにしています。

~参加した生徒の感想~

●29Dクラス・女子生徒

「スーツで全体の印象が変わるということを教えていただきました。これから就職活動するときには、スーツは必需品なので、きちんと着こなせるように学んだことを覚えておきたいと思いました。」

●29Jクラス・男子生徒

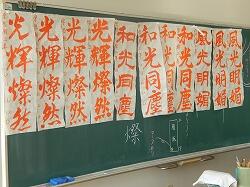

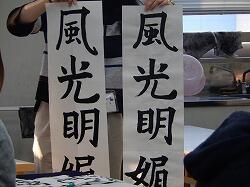

「シャツ、スーツ、ネクタイの色は、それぞれ意味があることを改めて知りました。今日学んだことを生かして、スーツを選んでいきたいです。」〝書初展〟:見事な「お手本」の数々が並んでいます。

並んでいるのは、定時制の芸術科(書道)を担当する教員の手による作品。こちらを参考にしながら、生徒の皆さんは制作に取り組むことになります。受講している皆さんは、だれもが真剣な表情で筆を握っていました。

学悠館高校で開講されている芸術科(書道)の科目は、「書道Ⅰ」・「書道Ⅱ」・「篆刻・刻字」・「ペン習字」ほか。これらを受講している生徒のうち、約120名の皆さんが作品の制作に励んで〝第70回書初展〟に出品することになっています。

生徒の皆さんは、授業中に何枚も何枚も練習して作品の提出を目指します。中には、授業で習作を重ね、さらに自宅で改めて作品の制作にチャレンジする生徒もいます。

※画像は、「書道Ⅰpm②」・「書道Ⅰpm④」の授業の様子です。

総合的な学習の時間:キャリアワーク(1年次)

今回は、「過去の出来事や出会った人を思い出し,今の自分を見つめる」ことと、「自分の人生を〝逆算〟し,将来の希望の実現のために今後どんなことをしていけばよいか考える」ことを目的に学習しました。

生徒の皆さんは、初めに、生まれた時から今までの人生を振り返って「スタートから見た人生」をワークシートに記入しました。次に、晩年の姿をイメージ。このイメージを実現するためには、「中年の時にはこんな生活を送っていきたい。そのために青年期は……」と言った具合に、自分の人生を〝逆算〟していきました。

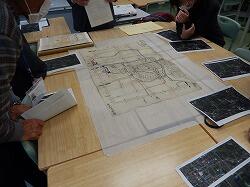

「栃木県立文書館」の方々をお招きして〝古文書講座〟 開催

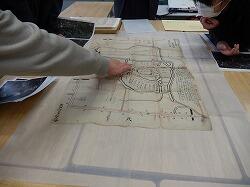

今回お持ちいただいた史料は、江戸時代に描かれて明治時代に写された『野州壬生御城図』です。文書館の山本先生・西村先生のご指導のもと、現在の壬生の街並みと見比べながら気付いたことを話し合いました。さらに、城下町のつくりや、徳川将軍の日光参詣などについても学びました。

この講座は、「日本文化史pm①」の授業の一環として、毎年行われる特別講座。貴重な出前講座とあって、「世界文化史pm①」の受講生も一緒に聴講しました。

生徒の皆さんは、城下町の防御や防災、絵図の描き方にいたるまで、さまざまな発見をしました。ひとつの史料を囲んで語り合うことで、学びを深めるとともに、楽しいひとときを過ごすことができました。

●文書館(もんじょかん)

歴史資料としての文書や記録類を収集・保存し皆様に活用していただくための施設。宇都宮市塙田の県庁舎南館内にある。

交通委員の生徒と教員が協力して〝交通街頭指導〟

21日(金)、午前8時の栃木市内の気温は、4℃ほど。この季節にしては、それほど冷え込んではいませんでした。それでも、日陰に入ったり、風に当たったりすると、厳しい寒さを感じていたようです。交通委員の生徒の皆さんは、防寒対策を万全にして街頭指導に臨みました。

手には、学悠館腕章・学悠館のぼり・交通安全のぼり・横断旗など。登校する生徒の皆さんや地域の方々に交通安全を呼びかけ、委員としての役割をしっかりと果たしました。

平成30年12月11日(火)から12月31日(月)までの21日間にわたって、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟が展開されています。学悠館高校では、この運動にあわせて、20日(木)・21日(金)の朝[ 8:30~ 8:50]・夕[16:05~16:25]に〝交通街頭指導〟を実施しています。

<平成30年度:学悠館高校の交通街頭指導日>

第1日 5月17日(木)

第2日 5月18日(金)

第3日 9月26日(水)

第4日 9月27日(木)

第5日 12月20日(木)

第6日 12月21日(金)