文字

背景

行間

定時制の出来事

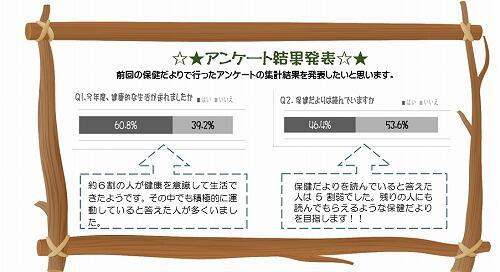

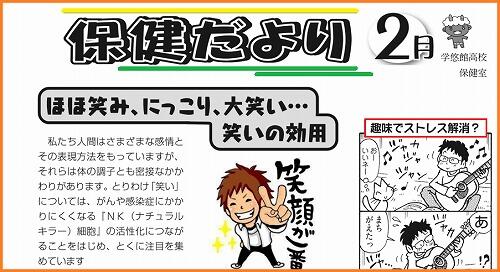

『保健だより』(2月号)が発行されました!

【『保健だより』(2月号)より一部抜粋】

1月号で生徒の皆さんに回答の依頼をした〝今後の保健だよりの充実のためにアンケート〟。こちらの集計結果もお知らせしています。

裏面には、「つら~い花粉症、こうしてふせごう」「口腔アレルギー症候群について」「夏バテならぬ冬バテって知っていますか??」などの記事。ぜひ冬から春へと移りゆく季節の過ごし方の参考にしてみては、いかがでしょうか(^^)/~~~

生徒の皆さんには、2月7日(水)以降に配付されます。

保護者の皆さま、お子様をとおして手にされてどうぞご覧ください。

祝! 皆さまに支えられて 来場者数510,000名様 達成!

平成29年4月19日(水)に350,000アクセスに到達。それから292日目で、510,000アクセスに至りました。この間、単純平均で1日あたりおよそ550アクセス。最近では、日々800~900アクセス前後まで、数字が伸びてまいりました。つい先日は、1日に1,250超のアクセスをいただきました。

ひとえにご来場くださいます皆さまのお陰であると、“チーム学悠館”の教職員一同、心から感謝申し上げます。

節目となる500,000アクセスは、1月23日(火)に突破。当面の目標は600,000アクセス。できる限り早期に到達できるように努力を重ねてまいります。また、2月・3月は、〝入学者選抜〟の時期を迎えて例年アクセスが殺到する時期になります。HPのいっそうの充実を図り、学悠館高校の最新情報と魅力を発信する予定です。

今後とも、〝学悠館公式HP〟にアクセスくださいますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

<来場者数と達成日>

350,000名様 平成29年 4月19日(水)

400,000名様 8月25日(土)

450,000名様 11月18日(土)

500,000名様 平成30年 1月23日(火)

510,000名様 2月 5日(月)

600,000名様 ???

700,000名様 ???

800,000名様 ???

900,000名様 ???

1,000,000名様 ???????〝学校評価委員会〟が開催されました!

初めに、『学校評価票』の説明。続いて、生徒・保護者・教職員を対象としたアンケート結果が報告されました。最後に、評価結果や次年度以降への改善策について協議を行いました。

2月15日(木)には〝学校関係者評価委員会〟(本校では〝学校評議員会〟が兼ねる)が開催されます。なお、「学校評価」は、3月上旬にHP上で公開予定です。

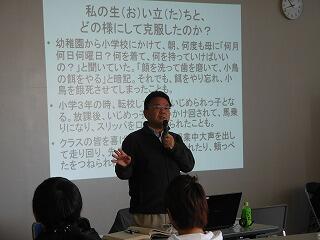

第6回「寺子屋みらい」 実施報告

テーマは、〝「世界へ羽ばたけ」~フリーライターと旅行添乗員の仕事とは~〟でした。今回は、学悠館生・卒業生・近隣の方など、あわせておよそ40名が参加しました。

講演は、学悠館生にとって、将来への〝希望〟と〝勇気〟を与えていただく内容となりました。先生のお話は、とても盛りだくさん 力強く語りかける口調に、参加した皆さんはすっかり聞き入っていました。

<講義の主な内容>

●小・中学校、高校時代、〝いじめ〟や〝不登校〟をどのように克服したか。

●アメリカ留学におけるさまざまな体験

●エジプト、カイロのアメリカン大学での経験

●カイロのテレビ朝日支局員、観光ガイド、秘境添乗員などの経験

●世界に羽ばたくための条件 etc.

<参加生徒の感想>

●小さいころ様々な辛いことがあったのに、こうして乗り越えて生きていることはすごいと思いました。自分も辛いことがあるけれど頑張りたいと思いました。

●いろいろな文化を理解することの意味、海外に行く意味を深く知ることができました。また、人とのコミュニケーションの大切さも強く感じました。

●世界のあり方や戦争のことについて、少し知ることができた気がしました。自分の目で実際に、もっと様々な国の文化や社会を見たいと思いました。

●将来いろいろな国へ行き、たくさん刺激を受けて自分の心を強くしていける大人になります。

金子先生には、およそ2時間にわたって、ご自身の経験をとおして学んだことと、そこから得られた〝成長〟の秘訣を中心にお話いただきました。また、参加者からの質問にも、丁寧にご回答くださいました。貴重なお話をうかがうことができました。

ご多忙のところお出でくださり、心から感謝申し上げます。

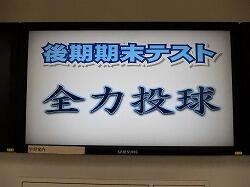

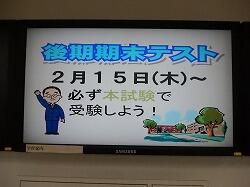

LCD:〝後期期末テスト〟に向けた激励と留意点のスライド

テスト期間は、2月15日(木)・16日(金)・19日(月)・20日(火)の4日間。平成29年度をしめくくる定期テストとなります。

すでに1月24日(水)のLHRの時間には、〝後期期末テスト日程〟の一覧表が配付されています。生徒の皆さん、受験する講座のテストの実施日時を確実にマークしておきましょう。

学習指導を担当する教員は、次のように語っていました。

「単位の修得に関わる重要なテストです。力いっぱい立ち向かいましょう。体調管理にも努めましょう。」

定期テストは、日ごろの学習の成果を発揮する絶好の機会です。テスト対策をしっかりと立てて、全力で取り組みましょう(^_^)v

1日はやい節分:昼も夜も〝福は内!〟

学悠館高校の食堂では、1日はやい節分 昼も夜も〝福は内!〟<昼のランチ>と<夜の給食>で、それぞれ〝福豆〟が皆さんに提供されました。

<昼のランチ>

●麻婆ナス・エビチリ・キムチ鍋風スープ・ごはんほか

●手巻き寿司・味噌汁・えび大根・節分豆・牛乳ほか

食堂の調理員の皆さんは、鬼のお面をかぶって雰囲気作り。昼も、夜も、身も心も温まるメニューでした。(^^)/~~~

雪景色② 2月2日(金)

目的は、ただ一つ。通学路の安全確保。生徒の皆さんが登校する前に、〝雪かき〟を終えることになりました。

大森亮一校長先生はじめ教職員が協力して、午前9時過ぎから除雪作業に取りかかりました。とても高い〝士気〟。隊員は、雪かきスコップを力強く握りしめて活動していました。

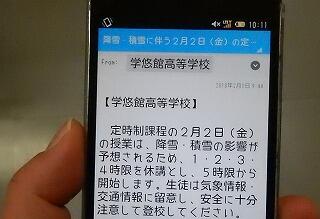

なお、2月2日(金)は、4時限目までが休講。授業は、5時限目から開始されることになっていました。

〝雪かき〟には、ALT(Assistant Language Teacher)のドニー先生も加わりました。先生は、オーストラリアの出身です。好きな季節は、夏。そして、ビーチと太陽、バーベキューが大好きです。ドニー先生は、次のように語っていました。

「雪が降るのは、すてきです。でも、とても寒いです。」

「先週はじめて雪を見ました。今日で2回目です。」

敷地南側では、女子職員も奮闘。全力で除雪作業に取り組んでいました。11時過ぎには、ほぼ雪を取り除くことができました。

生徒の皆さん、路面の凍結している所があります。足もとに気を配って、安全に登下校しましょう。

画像の撮影時間: 9時05分~ 9時20分

雪景色① 2月2日(金)

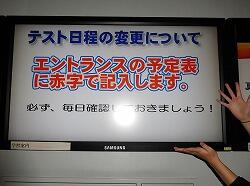

学悠館高校では、降雪・積雪の影響が予想されたことから、前日のうちに「2月2日(金)の授業は、1~4時限を休講とし、5時限から開始する」ことを決定。エントランスホールの掲示板(9時50分)、メール一括配信システム(9時44分)、学悠館公式HP(9時09分)、Ⅰ部SHR(10時45分~)等にて、降雪・積雪に伴う定時制課程の休講についてお知らせしました。

<2月2日(金)の雪景色>

【正門付近】

【〝学悠館通り〟】

【中庭】

【南門付近、JR両毛線・東武日光宇都宮線の高架】

【グラウンド、テニスコート】

画像の撮影時間:7時05分~7時25分

学悠館マスコットキャラクター大集合!?(その後)

作品群は、専門教科・美術の選択科目「ビジュアルデザイン」で制作された愛くるしいマスコットたち。学習のテーマは、「学悠館のマスコットキャラクターをデザインしよう!」でした。

構想から制作、完成、発表会までおよそ12時間の学習になりました。このたび各講座での発表会も済み、一連の学習を無事に終えることができました。

<おもな制作工程>

●イメージマップを用いて、作品の構想を練る

●複数のデザイン画の作成

●紙粘土で立体的に制作 → 乾燥 → ポスターカラーで着彩 → 乾燥 → ニスを塗って仕上げ

國學院大學栃木短大生3名 〝学校参観〟のために来校

保健室の業務、生徒への対応と留意点、施設等について、真剣な表情で学んでいました。

12時すぎから食堂にて、昼食をとりながら生徒観察。

13時15分。学悠館高校のシステム、保健室利用の現状などについて、養護教諭から説明を受けました。

14時からは保健室で生徒対応の実習。保健室を訪れた学悠館生とさっそく交流が始まり、会話が弾む場面も 。

15時30分からは、相談室等の施設を見学しました。学悠館高校の相談部の日常業務や相談体制に関する担当者からの説明に、実習生の皆さんは熱心に耳を傾けていました。その後、質疑応答や振り返りを行い、16時半過ぎに学悠館高校を後にしました。

今回、来校された皆さんは、全員〝養護教諭〟を志望している方々。実習中、笑顔を絶やさずとても生き生きと取り組んでいました。今日の学悠館での経験が養護教諭を志す皆さんにとって、何らかの糧になれたとしたら幸いです。

いっそう研鑽を積んで、養護教諭の道を進んでいってほしいと思います。実習された皆さんに、〝エール〟を贈ります。