文字

背景

行間

定時制の出来事

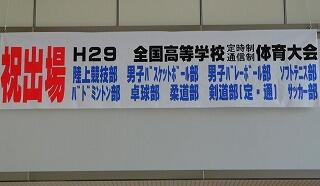

全国大会でも栄冠を目指せ!(1) 〝横断幕〟

夏季休業中に定時制・通信制の全国大会に出場する各チームの県大会での活躍を顕彰するとともに、全国大会での健闘を祈念して〝横断幕〟が設置されました。

この夏、全国高等学校定時制・通信制体育大会に出場する運動部は、9部。77名の生徒の皆さん(通信制を含む)が出場します。参加する運動部名と会場、大会期間は次のとおり。

■陸上競技 (駒沢陸上競技場[東京都世田谷区]、8月10日~)

■男子バスケットボール (東京体育館[東京都渋谷区]、7月31日~)

■男子バレーボール (ひらつかサンライフアリーナ[神奈川県平塚市]、8月2日~)

■ソフトテニス (サニーインむかいテニスコート[千葉県白子町]、8月8日~)

■バドミントン (小田原アリーナ[神奈川県小田原市]、8月16日~)

■卓球 (駒沢体育館[東京都世田谷区]、8月1日~)

■剣道 (日本武道館[東京都千代田区]、8月7日)

■柔道 (講道館[東京都文京区]、8月6日)

■サッカー (IAIスタジアム日本平[静岡県静岡市]、8月4日~)

最善を尽くして、全国に〝学悠館高校〟の旋風を!!!!

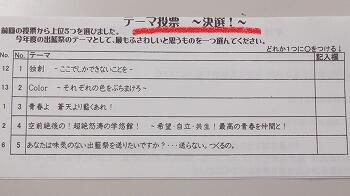

学校祭『出藍祭』テーマ まもなく決定!

【投票用紙】

『出藍祭』のテーマは、生徒から案を募る公募制。6月16日(金)までに、応募総数123の作品が集まりました。実行委員の皆さんによる呼びかけがたくさんの生徒に『出藍祭』への期待感を抱かせたようです。過去のテーマとの重複チェックや類似作品の精選を行って、テーマ候補を22作品に絞り込みました。

6月28日(水)の実行委員会では、さらに選考を行って5作品に絞り込みました。

【投票用紙の提出(Ⅰ部・Ⅱ部)】 【実行委員会(Ⅲ部)】

<最終選考に残った『出藍祭』のテーマ(案)5作品>

1 独創 -ここでしかできないことを-

2 Color ~それぞれの色をぶちまけろ~

3 青春よ 蒼天より藍くあれ!

4 空前絶後の!超絶怒涛の学悠館! ~希望・自立・共生!最高の青春を仲間と!

5 あなたは味気のない出藍祭を送りたいですか?・・・送らない。つくるの。

今後は、ポスター制作、展示や発表の計画・作成、披露するパフォーマンスの練習など、協力して創り上げていく活動風景を校内のあちらこちらで見ることができます。『出藍祭』本番に向けた準備がしだいに始まってきます。

今日、いちばん早く登校した生徒 ~7月6日(木)編~

7時25分。402教室に一人の女子生徒がいた。プリントの問題を解いて学習している彼女は、Ⅰ部の2年次生。足利市内から通学している。

学悠館高校の1時間目の開始時間は、午前9時。始業には、まだ1時間半以上もある。

「〝コミ英Ⅱ〟の予習をしています。」

〝コミュニケーション英語Ⅱ(スタンダード)〟の「Lesson5・時制」の予習。

四年制大学への進学を目指す彼女は、英語の学習が何より好きだ。しっかりと予習して、授業に臨む。この講座を担当する教員は、「会話などの活動に、とても意欲的に取り組む生徒だ。」と語る。

中間テストが終わり、夏季休業も目前。なんとなく“のんびりムード”に流されがち。しかし、「彼女は何ごとにも積極的だ。」とHR担任は話す。控えめながら芯の強い人柄だとも。放課後は、スーパーマーケットでのアルバイトにも精を出す。

将来の目標に向かって全力で取り組むと語っていた。また一人、たくましくなっていく学悠館生と巡りあった。〝生徒会役員選挙〟 立ち合い演説会と投票が行われました!

7月5日(水)、〝生徒会役員選挙〟の立ち合い演説会と投票が行われました!4時限目にはⅠ部(アリーナ)・Ⅱ部(会議室)で、9時限目にはⅢ部(アリーナ)でそれぞれ実施されました。

生徒会活動の今後を占う重要な選挙 。立候補した生徒の皆さんは、おのおの自分の言葉で、生徒会活動への抱負や意気込みを語っていました。また、応援者の演説にも、たいへんな熱がこもっていました。

今回の選挙では、<リーダー>・<サブリーダー>を各部からそれぞれ1名ずつ選出することになりました。

Ⅰ部 <リーダー>に1年次生1名と2年次生3名が立候補する激戦。<サブリーダー>にも、2名が名乗りを上げて競争選挙になりました。

Ⅱ部 <リーダー>・<サブリーダー>ともに1名ずつ立候補して信任投票になりました。

Ⅲ部 <リーダー>に1年次生と2年次生が1名ずつ立候補。<サブリーダー>には、1名が立候補しました。

今後の予定は、次のとおり。

7月 7日(金) 各部選挙結果の公示、会長選挙候補者の公示

7月11日(火) 会長候補者立会演説会・投票(評議委員会)、開票

7月12日(水) 会長選挙結果の公示油絵を仲間と楽しむ! 公開講座生のOB・OGがサークル活動

学悠館高校の公開講座「絵画」で、ともに油絵を学んだOB・OGの皆さん。

「描く歓びをさらに味わいたい!」

油絵を描く楽しさを体感した受講生の皆さんは、修了後に有志を募り、油絵クラブ「ひまわり会」を結成しました。学悠館高校では、皆さんのさらなる学びを応援すべく、引き続き美術室を開放して活動を支援しています。

活動は、月2回(月曜日の夕方)。風景画・人物画・静物画などの制作に情熱を注いでいます。会員は、13人。平均年齢は、およそ75歳。

講師は、現在も公開講座を担当している藤沼多門氏。洋画家で、県立高校で長く美術の授業を担当し、ユーモアあふれる独自の指導に定評があります。

会員の皆さんは、今年の初めに栃木市内の銀行のロビーで作品を披露するなど、さらに活動の領域を広げています。中には、各種の公募展で入選を果たしたいる会員も。

栃木市内に在住する峰野さんと羽根田さんは、それぞれ次のように語っています。

「公開講座で学んだ仲間と再び活動できてありがたい。」

「集中して取り組めることに喜びを感じている。」

〝学悠館〟スタイル Vol.8 “インフォメーション”

学悠館高校からは、ホームページをはじめとして日々さまざまな情報が発信されています。

校内に目を向けてみると、生徒・公開講座生、来校者の皆さんに対するインフォメーション機能も充実しています。

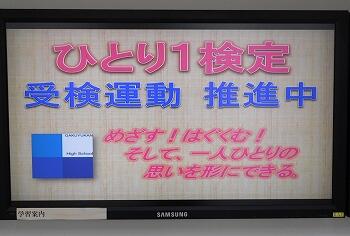

エントランスホールに入って左手には、LCD(=“LiquidCrystal Display”[液晶表示装置])が4台設置されています。

【LCD:46型の液晶モニター】

このLCDからは、さまざまな情報が発信されています。月間行事予定、各種検定試験の受検案内、『寺子屋みらい』の活動(予定・報告)、学校行事、部活動の大会結果の報告など、盛りだくさんの画像・動画によってわかりやすくお知らせしています。

【いちばん左:月間行事予定】

【左から2番目:各種検定試験の受検案内など】

【右から2番目:『寺子屋みらい』の活動報告など】

【いちばん右:部活動の大会結果の報告など】

当日の連絡事項がある場合は、ホワイトボード掲示板がよく利用されます。登校したら、まずこの掲示板をチェックしてから教室に向かうのが、学悠館生の習慣となっています。

【エントランスホール中央:ホワイトボード掲示板】

エントランスホール右手前には、ギャラリーがあります。学悠館高校を紹介する大型ポスター、『学校案内』が掲示されています。現在は、遠足案内も。時には、芸術科の授業で制作した作品が展示されることもあります。

【ギャラリー】

行事予定などの必要な情報を確実に得て、学校生活を快適に過ごす。自分のスケジュールに組み入れたり、留意点を確認したりして、学校生活の充実を目指す。それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V

読書案内 ようこそ図書室へ! ⑩ ~図書館だより~

7月3日(月)から“図書館だより(6月特集号)”が、HRの担任教員をとおして生徒の皆さんに配付されています。

今号の特集は、「先生からのお薦め本」。平成29年度になって新たに赴任した教員のうち、17名の推薦する図書が紹介されています。

純文学小説、ミステリー小説、実用書など、さまざまなジャンルの図書の紹介が掲載されています。これらの本は、すべて図書室にそろっています。読んでみては、いかがでしょうか?

「小論文講座」・「ワタシの一行大賞コンクール」・「夏休み期間中の図書貸出」などのお知らせにも、目を通してくださいね。

夏本番!とても〝蒸し暑い〟1日になりました!

1時間目の途中からは、エアコンの主電源が〝ON〟になりました。各教室では、さっそくスイッチを入れていました。

【中庭ステージ:7:34撮影(左)・8:33撮影(右)】

【エアコンのコントローラー】

正午の栃木市の天気は、曇り。気温33℃。湿度57%。時折、まぶしい陽射しが降り注いでいました。

【まぶしい午後の陽光と遮光スクリーン】

各教室では、午後になっても、集中して授業に取り組む生徒の皆さんの姿が見られました。出席率も、良好です!

【コンピューター室:情報pm④】

【書道室:書道Ⅰpm②】

中庭の日陰では、「素描pm①」の授業を終えた公開講座生の皆さんが団らん。こちらの皆さんは、団扇(うちわ)や扇子(せんす)を片手にしばらく休憩をしている様子。

公開講座生のOB・OGのサークル:油絵クラブ「ひまわり」の活動の開始時間を待っている方々でした。

“花のある学校生活運動” 今年度になって2回目の花の植え替え!

7月3日(月)、午後4時からピロティー(正面玄関前)では、今年度になって2回目となる花の植栽が行われました。環境美化委員と有志の生徒の皆さん、特別活動部の教員が力をあわせてプランターに花を植え替えていました。

また、今回は、南門近くの花壇の草むしりなど、今後の地植え用の〝土づくり〟に協力してくれた生徒の皆さんもたくさんいました。

“花のある学校生活運動”は、平成28年度の後期から展開されています。この運動は、環境美化委員会の活動の一つで、目的は次のとおりです。

①生命を大切にする気持ちを育む

②華やかな明るい学校を目指す

③環境美化に努める

今回、植え替えられた花は、〝日々草〟(ニチニチソウ)のピンク・赤・白(赤目)の3種類。愛くるしい花の一つひとつを見ていると、自然と心も和んできます。

今後は、環境美化委員が、水やりなどの花の手入れに当番制で取り組んでいきます。

ところで、1回目[4月20日(木)]にプランターに植え替えをしたガーベラなどの花は、いったんは花の季節を終えた様子でした。そこで、6月初旬に『生徒指標碑』から正門に沿った花壇に、改めて地植えをして生育を見守ることになりました。

今日、確認したところ、小さなかわいらしい花が復活。おまけにつぼみも膨らんでいました。参加した生徒の皆さんは、花の生命力に心を打たれている様子でした。

校内の各所には、色とりどりの花々が咲いています。学悠館へお越しの際には、生徒の皆さんが手塩にかけて育てている可憐な花々をご覧ください。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!⑫

自然科学部 「ただ今、研究中。シャボン玉の中にヒトが入る!!!!」

平成29年度の部員は、男子2名・女子4名(Ⅰ~Ⅲ部の2・3年次生)。毎週火・木曜日の8時限目に、化学室で活動しています。自然科学に関する実験を行い、実験結果のまとめ及び考察をしながら、科学的な思考力を身につけるのが自然科学部の活動目的です。

当面の研究テーマは、「割れにくいシャボン玉づくりにチャレンジ」。この研究の成果を学校祭『出藍祭』(しゅつらんさい)で披露しようと計画しています。

実験を重ねた結果、シャボン玉は、少しずつ大きく強くなっています。最終目標は、フラフープのような大きなリングを用いて、シャボン玉(筒)の中にヒトが入るようにすること。今回の実験では、赤い液体(洗濯のり+染料)と青い液体(中性洗剤+砂糖)を使って、比較してみました。

自然科学部の研究は、いつまでも続きます。実験を繰り返して成功したら、また次のテーマを考えてチャレンジするとのことでした。今年度の『出藍祭』では、体験型展示の充実を図りたいとも。自然科学部の皆さん、研究成果の披露を楽しみにしています。

自然科学部の部長は、27Cクラスに所属する女子生徒。活動について、次のように語っています。

「今年で卒業です。次々と実験を成功させて、すてきな思い出にしたいです。」

「自然科学部に所属したおかげで、色々なことに積極的になりました。仲間とのコミュニケーションをとおして、アイデアが生まれてきます。」

【平成28年度「子どもの避難所体験」後に披露:ピタゴラ装置】

【平成28年度『出藍祭』:人工虹を作る】