文字

背景

行間

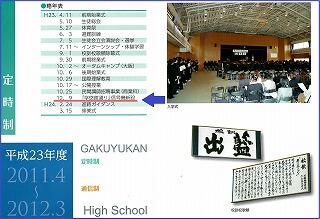

定時制の出来事

〝後期中間テスト〟 第3日

今日は、Ⅰ部(25講座)・Ⅱ部(22講座)・Ⅲ部(14講座)で、あわせて61講座のテスト。4日間の日程の中で、最も多い数のテストが実施されました。

必履修科目のコミュニケーション英語Ⅰのほか、選択必履修科目の科学と人間生活・物理基礎・日本史A、選択科目の古典B・現代文B・数学B・英語会話などのテストが行われました。また、漢字入門や基本国語・高校数学入門といった基礎学習を重視した学校設定科目、国語研究・応用数学などの学習の発展を目指した学校設定科目のテストにも、生徒の皆さんは真剣な態度で臨んでいました。

【2限・現代文Bam①(401教室)】 【2限・コミュニケーション英語Ⅰam①・⑤(406教室)】

【4限・古典Aam①(402教室)】 【4限・高校数学入門am①(406教室)】

【8限・科学と人間生活pm①(404教室)】 【8限・国語研究(403教室)】

【9限・漢字入門(405教室)】 【9限・科学と人間生活nt①・②(406教室)】 【カウントダウン(エントランスホール)】

明日12月11日(火)は、テストの第4日。1~12時限に59講座のテストが行われます。 生徒の皆さん、最終日のテストにも体調を万全にして全力で取り組みましょう(^_^)/~

学悠館高校西側:〝押しボタン式信号機〟新設から7周年

学悠館高校の西側を通る道路は、県道153号線。朝夕を中心に、たくさんの車両が往来します。信号機の設置される以前は、学悠館の100㍍ほど北にある交差点まで迂回するか、横断歩道のない所を渡る方法しかありませんでした。やがて、安全に最短ルートを通行したいと要望する声が高まっていきました。そこで、第3代校長鈴木良弘先生が中心となって信号機の設置を関係機関に強く働きかけ、この日の新設に至りました。

現在まで、“学悠館通り”と信号機の設置されている横断歩道で学悠館生の関係した交通事故は、全く発生していません。これも、信号機を利用できるおかげだと思われます。これからも交通事故のない毎日を過ごしていきたいものです。

【横断する生徒:平成30年12月10日】 【『創立10周年記念誌-生徒10年のあゆみ』より抜粋】

※“学悠館通り”=学悠館高校周囲の道路や歩道の愛称

●平成23年度「記録画像」より

【信号機点灯:平成23年12月9日】

給食!大好き⑨ Xmas特別メニュー 12月13日(木)提供

ケーキは、とても美味しいと評判の栃木市内の有名洋菓子店に特別発注。取り寄せた3種類の中から好きなケーキを先着順で選ぶことができるそうです。メニューの詳細は、まだ明らかになっていません。学校栄養士Kさんにたずねると、当日までの“お楽しみ”だそうです。好評だった昨年を上回るように、さらに工夫を重ねるとのことでした。

食堂内も、12月になってXmas用に模様替え。学校栄養士と公仕の皆さんが協力して、さまざまな装飾が施されました。

Ⅲ部生徒の皆さん、12月13日(木)が待ち遠しいですね\(^_^)/

●昨年のクリスマス特別メニュー (平成29年度「記録画像」より)

〝後期中間テスト〟 第2日

今日は、Ⅰ部(21講座)・Ⅱ部(23講座)・Ⅲ部(13講座)で、あわせて57講座のテストが実施されました。生徒の皆さんは、必履修科目の国語総合、選択必履修科目の現代社会や地理A、日本史B、地学基礎など、選択科目のコミュニケーション英語Ⅱや数学Ⅱ、数学Ⅲ、物理、現代文A、フードデザインなどのテストに臨んでいました。

【3限・現代社会am①(402教室)】 【3限・現代文Aam①(406教室)】

今日も、テストの受験率は、とても良好。生徒の皆さんは、集中して答案用紙に答えを書き込んでいました。

終了後には、教科書やプリントを見てすぐに答え合わせをしている生徒、足早に自習室や次のテスト会場に向かう生徒……。真摯に取り組もうとする姿をあちらこちらで見ることができました。

【7限・国語総合pm①標準(403教室)】 【7限・地学基礎pm①(406教室)】 【7限・質問コーナー(エントランスホール)】

【9限・自習室(306教室)】 【9限・フードデザインnt①(405教室)】 【9限・国語総合nt②・④(403教室)】

『進路通信』(12月・第8号)が発行されました!

今月号も、“大学入試センター試験まで○日間 ~いよいよ正念場 試練の冬を乗り越えよ~ ”など、進学・就職を達成するためにぜひとも確認しておきたい内容が盛りだくさんです。また、12月15日(土)に本校教員が講師となって開催される“日本再発見シリーズ⑦ ~しめ縄を作ろう~”の案内も掲載されています。

連載6回目を迎えた“変わる大学入試”の記事。第7号(11月)で紹介された各大学が実施する一般入試に関する変更点の続編。この入試では、「調査書や志願理由書も活用される」可能性があるそうです。また、受験生自身が作成した報告書を提出させて、評価する場合もあるとのこと。高校生活で「どのような活動を行ったか?」、「何を学び、どのような点で成長したか?」を記録しておくと良いでしょう。

(『進路通信 12月』<第8号>より一部抜粋)

保護者の皆さまもご覧になり、お子様とともに進路についてお考えくだされば幸いです。