文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

色彩検定

一年生がスケッチ学習(フィールドワーク)を行ないました。

産業デザイン科1年生がデザイン専門科目の授業の一環として栗田美術館を訪問し、自然と建物をテーマにしたスケッチ実習を行いました。

栗田美術館は伊万里・鍋島の収集において世界最大の陶磁美術館で、観光名所としても名高く、地形を利用した和洋様々な建築物が館内に点在するなど、スケッチ学習に最適のロケーションになっています。雲ひとつない秋晴れのもと、生徒たちは思い思いに絵筆を走らせ有意義な秋の一日を過ごすことができました。

描くのが難しい建物にも挑戦!!

館内には和洋様々な建物が点在しています

恒例の描いた絵を持って記念撮影

産業教育振興会足利支部主催企業見学会

西宮神社エビス講ポスター展を開催しました

10月15日(水)~21日(火)、本校の地元自治会である西宮町主催による、関東でも有名な西宮神社のエビス講例大祭のポスター展(産業デザイン科1、3年生の作品80枚)が市内ショッピングセンター(コムファースト)で開催されました。

1年生は夏休みの宿題として、3年生は染織デザインの授業演習として制作しました。このポスター展は産業デザイン科の地域貢献活動の一環として協力している毎年恒例の行事で、この展覧会を楽しみにしている方もいらっしゃるとのことです。

優秀作品に対して、11月19日の西宮神社(エビス講)例大祭の当日に神社境内の神楽殿で表彰式が行われます。西宮町の皆様大変にお世話になりました。

ポスター展は西宮町内の方が受付をされています。

産業デザイン科生徒作品展

旋盤3級技能士 5人 合格

これが、実技試験の課題作品です。

今年度の第二種電気工事士の結果

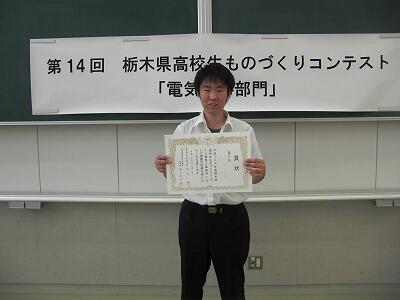

電気工事士コンテスト栃木大会

さる8月2日に電気工事士コンテスト大会が宇都宮工業高校で行われました。これは電気施工図や施工条件に従い、電気の配線を120分で行う競技です。大変ハードな競技で、かなり練習を積まないと制限時間内に完成させることができません。大会では、各校の代表者が集い、日頃の練習の腕を披露しました。本校からは、電気科3年の森田君が出場し、見事6位入賞を果たしました。夏休みの暑い中、多くの練習をした努力の結果です。また技術指導をしてくださいました和田電気工事(株)の和田隆様、御指導ありがとうございました。報告を兼ねて、この場を借りて御礼申し上げます。

中学校巡回展開催

産業デザイン科では8月27日~9月11日までの間、太田市立毛里田中学校の教室をお借りして中学校巡回展を行っています。今回は本校生徒3名(作品展を開催する中学校の卒業生)で搬入・設営をしました。毛里田中学校の吹上校長先生も立ち会ってくださり、生徒は嬉しそうに高校生活の様子や中学の思い出話をしていました。吹上校長先生、お忙しい中ご協力頂きありがとうございました。

ものづくりマイスター実技指導会(普通旋盤作業)

今回、本校の機械工場で行われた指導会の対象生徒は、機械科3年生8名でした。これらの生徒は、7月の末に行われる「普通旋盤作業3級」技能検定の実技試験を受検する予定です。受検課題は、2時間を標準の作業時間として、与えられた製作図どおりに、丸棒を削って仕上げるというものです。

講習会では、生徒の技量にあわせて、村上先生が一人ひとり、細かく指導してくださったので、生徒は加工の要点を次第に理解し、試験日までの練習に弾みをつけることができました。講習会のおかげで、生徒は試験までの数日間、とても集中して練習に取り組んでいました。

昨年度は、5人が挑戦して全員が合格しました。今年も8名全員の合格をめざして、がんばっています。下の写真は、指導していただいた村上先生と、受講した機械科3年生の生徒たちです。

3次元CADの出前授業を行いました

これから、様々な産業現場での使用が予想される3次元CADを学ぶことができ、生徒、教員共に大変良い経験ができました。長坂教授には、この場を借りてお礼申し上げます。丁寧な御指導をいただき、ありがとうございました。

産業デザイン科 課題研究発表会

写真

(株)足利モールでの職場実習(左上)、高大連携教育「環境共生住宅の計画」(右上)

本校をモチーフにしたCGイラスト制作(左下)、室教授から講評をいただきました(右下)

電子機械科 課題研究発表会

各班、プレゼンテーションソフトを使い実演を交えながら、わかりやすく丁寧に発表していました。どの班も失敗の連続で、試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいたことがわかりました。この経験によって、問題解決能力の向上を図ることができたと思います。

電子機械科1年 キャリア形成支援事業実施

この事業によって、電子機械科で学ぶ制御技術の理解を深め、また、職場における安全・環境管理について学ぶことができ、大変有意義な経験をすることができました。さらに、職場で働く人たちの行動・態度や適性等を講話の中で聴くことで、普段の学校生活の取り組みや進路を選択する上での心構えも学ぶことができました。

課題研究発表会(電気科)

機械科3年2組 課題研究発表会

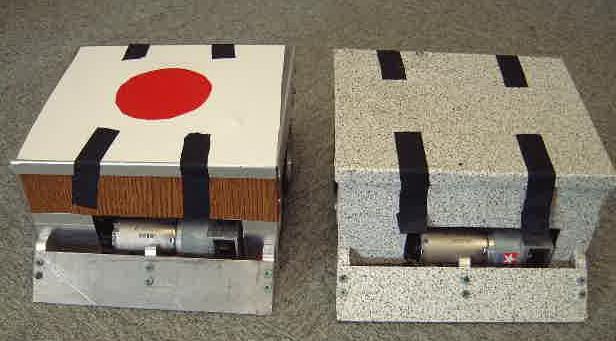

<アメリカンフットボールロボットの製作>

ロボットアメリカンフットボールとは、自ら製作したラジコン型ロボットを操縦して、コート内でボールを奪い合い、相手ゴールへ運び込む事で得点を競い合うゲームです。1チーム5台まで登録でき、全台数でコート上を駆け回り試合をします。

前半、後半各3分ずつ、計6分間で試合を行い、同点の場合はどちらかが1点を先取するまで延長戦を行い、勝敗を決します。相手ゴールエリアに、ボールの一部でも入ればゴールとなります。

このロボットの大きさは、タテ、ヨコ20cmで、重さ2kg以下です。小さな楕円形ボールを

敵陣に運ぶと、タッチダウン!つまり得点になります。攻撃型ロボ、防御型ロボ、万能型ロボなど役割を決めてロボットを作っていきます。チーム対抗のマッチプレーで、ボールの奪い合い、押さえ込み、敵ロボットと激突など、スリル満点の試合となります。ロボットは、ラジコン操縦で動きます。

部品作りから、組立、試運転、競技会(12月)と生徒のやることはたくさんあり、「やりがい」のある「課題研究」テーマです。

写真は、今回の課題研究で完成したロボットです。昨年度の出場ロボットを改良しながら、

見事にできあがりました。手前が、前(フロント)です。モータがすきまから少し見えます。

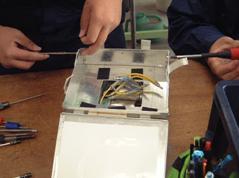

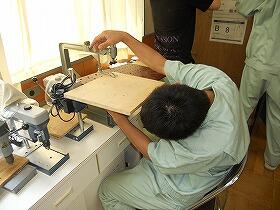

次に、製作過程の写真を見て下さい。この写真は、新しい部品を作っているところです。アルミの板をけずって、形を作ります。もちろん、作る前に、どんな形にするか決めます。これを設計と言います。そしてできあがった図面のことを「設計図(製作図)」とい言います。設計と製図は、密接な関係があります。こういうものを学ぶのも、「機械科」らしい学習です。

次は、フレームです。これも生徒が、自分たちで機械工場の設備を使って作りました。自動車のシャーシと同じようなものです。ここに、いろいろな部品を載せます。穴がたくさん空いていますが、これはなぜでしょうか?そうです。重量をへらすためです。「最大2kg」という重量制限に対応するための取組です。これを作るのに、かなり、切りくずが出ました。

たくさんの部品を作り終えたら、いよいよロボットの組み立てです。この写真は、チームのみんなでロボットを組み立ているところです。

これは組み立て途中の状態です。箱のようなものが、ロボットのボディです。この下に、強力なモータがついています。モータの電線を確認することができます。

ボディの中には、電子回路や電池、無線の回路が入っています。しっかり固定しなければなりません。時には、敵との激突のときに外に飛び出すこともあります。

ここまでくると、いよいよ動作確認です。結果は、見事に動作しました。ラジコンで運転するので、練習して思い通りに動かせるようになることが勝利のカギです。これから、12月の県大会に向けて練習します。大会が、待ち遠しです。

以上

機械科3年1組 課題研究発表会

ご協力いただきました企業と大学は、オグラ金属(株)様、菊地歯車(株)様、坂本工業(株)様、足利工業大学様です。御指導していただいた方々もこの発表会にお招きし、発表後に講評をいただきました。足利工業大学 生命システム学系の小林先生からは「短期間でこのレベルまでの技術を会社で身につけたことが素晴らしい。生徒が自分でやりたいと決めたテーマをやりとげたところがとても良い。」と、お褒めの言葉をいただきました。誠にありがとうございました。

発表の様子です。「課題研究」の成果を2年生に発表している3年生です。

生徒の作品(A2サイズ用紙収納棚;オグラ金属(株)様と生徒の活動の様子を見て下さい。

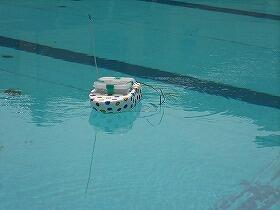

電子機械科での課題研究の取り組み 4

ラジコン海班は,コントローラーを使って,船を航行させることを目的に研究に励んできました.まず,試作機ということで,おもちゃのラジコンを解体し,コントローラー・モータ制御部を取り出したあと,それを発泡スチロールで製作した船に搭載,プールで航行させました.その後,最も優れた船の形状を研究し,コントローラ・モータ制御部をArduino(ワンボードマイコン)を用いて製作するなど、研究を進めてきました.その結果,すばらしい作品を完成させることができました.

電子機械科での課題研究の取り組み 3

スタート当初は,オーディオ班としてマイクやアンプ・スピーカ等の製作を目指し,検討しました.音響分野の技術を学びながら,改めて幅広い知識や奥の深いノウハウが必要なんだと分かりました。6月末現在は,ステレオアンプICを用いたスピーカのキャビネット製作に取り組んでいます.

電子機械科での課題研究の取り組み②

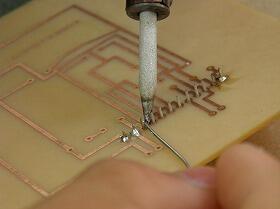

私達の班では,アンプとスピーカの製作をおこなってきました。アンプは、回路図からプリント基板のパターンを設計し、製作まで行っています。

スピーカは,コイルの巻き数の検討、コーンの材質や磁石の位置関係などによってどのように特性が変化するか等の研究を行っています。