文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

織姫神社

中学校巡回展

工場見学

産業デザイン科では、各学年ごとに近隣の地域にある企業、大学、専門学校を見学しました。働くということ、進学するということについて、今後の進路に関わる貴重なお話を聞くことができました。お忙しいところ見学させて頂きありがとうございます。

1年生

足利デザイン×ビューティ専門学校(学校案内、コース別見学)

㈱マナック(孔版印刷工程の見学)

2年生

(株)ダイサン(広告など印刷物ができあがるまでを見学)

文星芸術大学(コース別体験学習:マンガ制作の様子)

3年生

富士重工業株式会社(車の製造工程、ビジターセンター見学)

桐生大学(校内見学、講義)

先輩に聞く会

キャリア形成支援事業

出前授業

群馬県立館林美術館に美術館見学に行ってきました。

5月29日、産業デザイン科1年生で群馬県立館林美術館に美術館見学に行ってきました。

美術館見学は授業の一環として、デザインへの興味関心を高め、基本的な学習内容である構成の原理やデザイン様式等について具体的に理解するとともに、作品鑑賞を通してデザイナーとして求められる素養と態度を身につける目的で行われています。

今回館林美術館では企画展「山名文夫とアール・デコ」―資生堂スタイルの確立者―が行われていました。

生徒たちは思い思いに鑑賞し有意義な一日を過ごすことができました。鑑賞後のレポートには、「曲線が美しく、細部まで丁寧に書かれていて作品世界に引き込まれました。」「作品から資生堂の商品にかけた思いや、何を表しているかが伝わってきた」といった感想が多く寄せられました。(次の写真は美術館から承諾を得て掲載しています。)

チャレンジショップ実行委員会の活動その2

昨年度と春休み中の活動に引き続き、新学期からのチャレンジショップ実行委員会の活動をご紹介いたします。

■4月13日(月)

今日から新1年生8名がメンバーに加わりました!そして今回はTシャツの制作とパソコンでの文書作成、タンブラーの着色と3つの班に分かれて作業しました。Tシャツ制作班はTシャツにデザインを刷る作業を行いました。印刷後はドライヤーで乾燥させアイロンがけをします。パソコン班は制作した商品の取扱説明を制作しました。

タンブラー班も着色や色の補正が終わり、着々と準備ができています。

■4月15日(水)

前回に引き続きTシャツとタンブラーの制作を行いました。タンブラーの印刷から裁断まで作業は順調に進み、滞ることなく無事完成しました。当日の販売が一層楽しみです。Tシャツの方は1年生も慣れてきたのか前回よりも綺麗に、且つ素早く作業を進めることができました。

また、一部の人たちにはタンブラーに貼り付けるシールにするためのロゴマークの考案や、当日配布するチラシの作成など、各自、自分の仕事に一生懸命取り組んでいました。

■4月16日(木)

3年生の数人を集め袴の着付けの確認をしました。自分で着るだけでなく、人に着つけることも勉強になります。1、2年生はTシャツの検品やPOPの制作をしました。1年生も慣れてきて、作業を率先して行ってくれました!!

看板のデザインも、順調に作業が進んでいます。今から当日がとても楽しみです!

■4月17日(金)

今日は、POPと看板の制作をしました。POPづくりの人たちは商品の名前の書かれたカードやプライスカードなどを手描きで作成していました。見やすく、わかりやすく一人一人可愛く工夫していました。お客様には商品だけでなく、POPもじっくり見て頂けたらいいなと思います。看板の制作も順調に進んでいい感じです。チャレンジショップまであと2週間きりました。

■4月20日(月)

3生を中心に当日着る予定の袴の着付けを行いました。各自慣れないながらも着物の着方や帯の結び方など、協力し合い着つけができるようになりました。みんな袴姿もとても似合っています。看板作成の方も順調に進み、デザインが定まってきました。完成が楽しみです。

足利市学生チャレンジショップ実行委員会の活動

■2月25日(水)

放課後に第1回足利市学生チャレンジ実行委員会を開催しました。産業デザイン科の1、2年生33人が参加し、委員長(A2増田)、副委員長(A2尾花)を始め、それぞれの役員が決まりました。委員長を中心にこれから協力し合ってチャレンジショップを成功させたいと思います。

最初の活動として、指定日までにTシャツやエコバッグのデザイン案を仕上げ、次回の会議で商品化するものを決めることになりました。どんなデザインが出てくるのか楽しみです。

■3月18日(水)

放課後、チャレンジショップ実行委員会による2回目の会議が開かれました。昨年売れ行きがよかったTシャツとエコバッグのデザインを3つ、委員会の皆さんから提出してもらった、沢山のデザイン案の中から7つ、今回のチャレンジショップで製作するものを選びました。

また、Tシャツやストラップ等の在庫確認を各自分担して行いました。次回から製作開始の予定です。

■3月26日(木)

今日は9時から集まりました。午前中は実行委員に集めてもらったタマネギの皮を一時間ほど煮出し、トールを黄色に染色。午後は販売の時に着る着物や袴のほつれがないか確認し、直しました。アイロンがけ、袴のたたみ方など、衣装を中心とした活動をします。

手の空いた人はPOPやタンブラーのデザイン制作など各自で出来ることを探し、作業を行いました。

袴の直しが多かったためなかなか終わらず、活動予定時間より1時間長引いてしまいました。

■3月27日(金)

昨日終わらなかった分のアイロンがけとTシャツやエコバッグ用のスクリーン製版、染色を中心に活動しました。ストールは藍と茜で2色を各10枚染めました。着物は先日同様ほつれなどがないか確認し、しわがないようにアイロンがけをしました。

お昼休憩を挟んで午後はついに製版です。版はデザイン画をシルクスクリーンに感光して作成します。昨年の夏休みに、小中学生とTシャツやエコバッグを制作する体験授業のジュニアキャリアアドバイザーに参加した人を中心に作業し、順調に出来ました。タンブラーのデザイン案も5種類決定しました。

■4月3日(金)

今日はエコバッグを作りました。エコバッグの制作は、デザイン画をシルクスクリーンに製版し、その後インクをつけ印刷していくという流れです。初めてこの作業に取り組んだ生徒もいたようです!全部で60枚印刷予定だったので、終わらなかった分は次回へ持ち越しです。

エコバッグと同時進行でPOPとタンブラーの制作作業に取り組みました。各自、自分の仕事にきちんと取り組んでいました。次回の活動もこの調子でいきましょう!

■4月6日(月)

今回は前回の活動で終わらなかったエコバッグの制作をしました。前回の活動ですでに完成した商品を見ました!!一枚一枚とても良い仕上がりになっていたので、販売が楽しみです。タンブラーはデザイン画をパソコンに取り込み着色していきました。和紙をマーブリングしたものもあります。POPの方もデザインのエスキースが出来上がってきています。

エコバッグが完成し次回の活動はTシャツの制作に入ります!

平成26年度環境みどりの県民大会の表彰式が行われました

文部科学省後援トレース技能検定 成績優秀者の表彰式が行われました

2月13日、産業デザイン科で取り組んでいる「トレース技能」検定試験成績優秀者の表彰式が、東京八王子にある中央工学校ステップで行われました。

本校では、多くの生徒が合格することができ、今回2年生の栗田風花さんが、文部科学大臣賞を受賞しました。また、成績優秀団体として理事長賞を受賞しました。以下受賞者をご紹介いたします。

文部科学大臣賞 2級 栗田風花(2年)

優秀賞 3級 松崎優歌(1年)

優良賞 2級 上村奈美香(2年)藤井麻結(2年)

3級 内池亜里沙(1年)

努力賞 2級 長谷見彩(2年)

工場美術館(ミコトマシナリー(株))展示作品の入替えを行いました

企業5S活動と、本校5S活動のコラボレーションのひとつとして取り組んでいる「工場美術館」に展示中の、イラストレーション、デッサン、写真など生徒作品20点の入れ替えを行ないました。午後4時から産業デザイン科の生徒代表4名(A1若林さん、A1梁川さん、A2毛塚さん、A2福地さん)が参加して飾りつけを行いました。

本校の「工場美術館」活動は、6年前から取り組んでいる学科の特徴を生かした地域貢献活動で、今後もさらに充実させていきたと思います。また、ミコトマシナリーの皆様には大変に世話になりありがとうございました。

■参加した若林さんの感想を記載します

5S活動の一つ「工場美術館」に参加させていただきました。

デザイン科の作品が工場に展示されるだけでなく、美化活動の一つとして5S活動に役立つという事がとても嬉しかったです。

工場ではどのような5S活動をしているのかが気になり、いろいろな場所を注意して見てみると、たくさんの場所に活動の様子が見られました。どれも興味深く一日中見学していたくなりました。

5S活動の大切さや楽しさを「工場美術館」をとおして知ることができました。

工場の壁面などを利用して展示します

ミコトマシナリー(株)は5S活動にも積極的に取り組んでいます

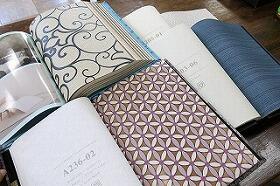

足利ブランド認定商品の選定に参加しました

足利市内で作られている優秀な商品(商品部門、工業繊維部門、飲食店部門)の、ブランド認定のための創出協議会が足利商工会議所で開催されました。

本校からは、産業デザイン科生徒の代表4名(江本さん、石井さん、早川さん、福島さん(いずれも3年生)が参加させて頂きました。午後8時過ぎまで熱心に審査を行いました。ご苦労様でした。

実際に食したり触れたりしながら審査をしました

美味しそうな新製品

■参加した3年生の石井さんの感想を記載します

私は先日、足利商工会議所で開催された足利ブランド創出協議会に参加させて頂きました。足利で有名な食品や製品がたくさんあり、デザインも素晴らしく見ていて飽きないものばかりで、とても参考になりました。

私が食品の中で印象深かったのが、「まるごとオニオン」と「まるごとトマト」です。私は、もともと野菜があまり好きでなく、食べてみるのに少々戸惑いもありました。しかし、実際に食べてみると苦手だと思わせないくらい美味しかったです。生産地にもこだわり、誰でも食べられるようにと多くの研究を重ねてきたのだと思うと、とても感動してしまいました。パッケージもシンプルで、野菜を丸ごと見せていて興味が湧いてくる商品だと思いました。

このように足利の商品は見た目だけでなく、味や品質にもこだわりがあり、生産者の方の足利への深い愛を感じることができました。今後の足利市がさらに発展するような素敵な商品が誕生してくれると嬉しいです。

電子機械科 出前授業

第5回北関東高校生電気自動車大会に参加(機械科3年生)

競技は、タイムアタック(1周の周回時間)とロングディスタンス(90分間で走る周回数)のポイント合計で順位を決めます。規定のバッテリーを使って、直流モータをいかに少ない電力で駆動させ、効率よく走れるかが勝負の分かれ目です。

朝早くから ASHIKOチームは調整していました。

ロングディスタンスのスタート前の様子です。

走行中の本校のマシンです。

本校からは、機械科の3年生がチーム名「ASHIKO」で参加しました。フルクラフトの電気自動車で、足工フェアでアピタに展示したものです。もちろん、手作りのマシンです。 この日は、朝から寒い一日でしたが、チーム一丸で競技に取り組みました。一人乗りのマシンをドライバーがいかにエコドライブができるかも、大切なポイントです。

結果は、60点で21位でした。ほぼ、中位の成績でしたが、チーム全員が、本校の新記録11周を記録できたため、達成感を持って終了できました。来年度は、さらに記録を伸ばして上位をねらってほしいものです。

「ふいご祭り」参加

生徒達は、会社見学や伝統技法に触れる貴重な体験を通して、職業観を広めることができたと思います。

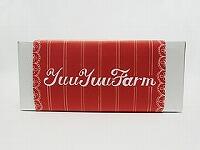

産学協同プロジェクト

昨年度に続き、福島県の復興支援を目的とした産学協同プロジェクトを3年生の永沢優香、永瀬瑠香、本間香穂里の3名が課題研究で行いました。いわき市に在るフェイジョア栽培農家「ゆうゆうファーム」さんの商品提案とパッケージのデザインをさせて頂き、「低コストで高級感のあるものをつくる」というコンセプトでジャムのラベルやギフトボックスのラッピング用帯を提案しました。今回はイチジクのジャムとコンポートの出荷に合わせて2種類のラベルを使用して頂けることになり、11月21日~23日に池袋サンシャインシティで行われた「ニッポン全国物産展」で販売されました。現在、同商品はゆうゆうファームのwebサイトで販売しています。

作品を制作した生徒は実際に商品として販売されているのを見て感動していました。実社会と直接関わりながら作品制作をすることで、どのようにしたらデザインの力で社会貢献できるか考え、学ぶことができ、大変貴重な経験となりました。今後もデザインを通して交流を続けていきたいです。下の写真3枚がニッポン全国物産展で陳列されている様子です。

ポスターコンクール応募結果

産業デザイン科ポスターコンクール応募結果

平成26年度人権に関するイラスト

最優秀賞 飯塚永遠 (2年) ワールドアパート

優秀賞 石井なつみ(3年) みんな同じ空の下

優秀賞 小野友里花(3年) みんなで生きよう。

優秀賞 小野寺千夏(3年) さまざまな大切な命

平成26年度国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール

最優秀賞 福地春香(2年)

優秀賞 松崎優歌(1年)

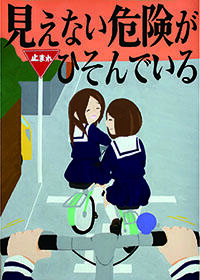

平成26年度交通事故防止に関するポスター

優秀賞 山口真理絵 (3年)

入選 勅使河原明穂 (1年)

西宮神社秋季大祭・えびす講ポスターの表彰式が行われました

特選(1点) 山口真理絵(3年)

入選(3点) 近藤 美玖(3年) 遠藤 京香(3年) 小野 一沙(1年)

佳作(6点) 山田 佳布(3年) 小野寺千夏(3年) 永沢 優香(3年)

阿久津幸希(3年) 阿部ひなた(1年) 永倉 真澄(1年)

特選に選ばれた山口さんの表彰 出品した作品の展示風景

高大連携プログラム反省会を実施しました

参加者は、足利工業大学より、指導してくださった4名の教授や助教の先生方、本校からは、プログラムに参加した8名の生徒と校長先生以下6名の教員でした。

生徒からは、本プログラムに参加しての感想や卒業後の進路などの報告を行いました。また、大学の先生方からも感想をおっしゃっていただきました。本校生の取組姿勢や、レベルの高い研究でも大学生にひけをとらない成果が得られたことなど、お褒めの言葉をたくさんいただきました。最後に大学の先生方と本校教員とで、課題の確認や来年度に向けての手続き等についての情報交換を行いました。

この反省会を通じて、本事業が改めて生徒にとって大きな成果が得られる体験であることを確認することができました。足利工業大学にとっては、大きな負担になっているかと思いますが、来年度も快く引き受けてくださるとおっしゃってくださり、感謝の念に堪えません。今後も本校生が大学でお世話になり、真剣に研究テーマに取り組むことがことが、せめてもの恩返しになるかと思います。来年度も、多くの希望者が出ることを期待したいものです。

足工フェア開催

この催し物は、主に工業各学科の学習内容を紹介するもので、今回で10回目になります。来場者された方の感想には、「生徒さんが実習に真剣に取り組んでいる様子が伝わってきました。」、 「どの展示品もとても興味深かったです」等の励ましの言葉が多く寄せられました。

色彩検定

一年生がスケッチ学習(フィールドワーク)を行ないました。

産業デザイン科1年生がデザイン専門科目の授業の一環として栗田美術館を訪問し、自然と建物をテーマにしたスケッチ実習を行いました。

栗田美術館は伊万里・鍋島の収集において世界最大の陶磁美術館で、観光名所としても名高く、地形を利用した和洋様々な建築物が館内に点在するなど、スケッチ学習に最適のロケーションになっています。雲ひとつない秋晴れのもと、生徒たちは思い思いに絵筆を走らせ有意義な秋の一日を過ごすことができました。

描くのが難しい建物にも挑戦!!

館内には和洋様々な建物が点在しています

恒例の描いた絵を持って記念撮影

産業教育振興会足利支部主催企業見学会

西宮神社エビス講ポスター展を開催しました

10月15日(水)~21日(火)、本校の地元自治会である西宮町主催による、関東でも有名な西宮神社のエビス講例大祭のポスター展(産業デザイン科1、3年生の作品80枚)が市内ショッピングセンター(コムファースト)で開催されました。

1年生は夏休みの宿題として、3年生は染織デザインの授業演習として制作しました。このポスター展は産業デザイン科の地域貢献活動の一環として協力している毎年恒例の行事で、この展覧会を楽しみにしている方もいらっしゃるとのことです。

優秀作品に対して、11月19日の西宮神社(エビス講)例大祭の当日に神社境内の神楽殿で表彰式が行われます。西宮町の皆様大変にお世話になりました。

ポスター展は西宮町内の方が受付をされています。

産業デザイン科生徒作品展

旋盤3級技能士 5人 合格

これが、実技試験の課題作品です。

今年度の第二種電気工事士の結果

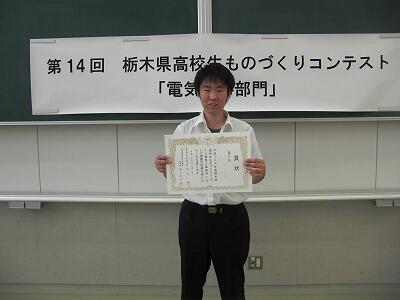

電気工事士コンテスト栃木大会

さる8月2日に電気工事士コンテスト大会が宇都宮工業高校で行われました。これは電気施工図や施工条件に従い、電気の配線を120分で行う競技です。大変ハードな競技で、かなり練習を積まないと制限時間内に完成させることができません。大会では、各校の代表者が集い、日頃の練習の腕を披露しました。本校からは、電気科3年の森田君が出場し、見事6位入賞を果たしました。夏休みの暑い中、多くの練習をした努力の結果です。また技術指導をしてくださいました和田電気工事(株)の和田隆様、御指導ありがとうございました。報告を兼ねて、この場を借りて御礼申し上げます。

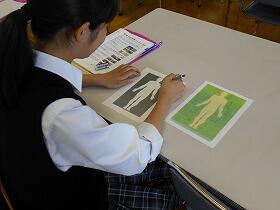

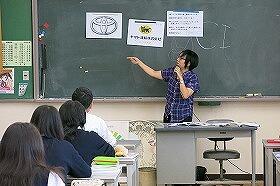

中学校巡回展開催

産業デザイン科では8月27日~9月11日までの間、太田市立毛里田中学校の教室をお借りして中学校巡回展を行っています。今回は本校生徒3名(作品展を開催する中学校の卒業生)で搬入・設営をしました。毛里田中学校の吹上校長先生も立ち会ってくださり、生徒は嬉しそうに高校生活の様子や中学の思い出話をしていました。吹上校長先生、お忙しい中ご協力頂きありがとうございました。

ものづくりマイスター実技指導会(普通旋盤作業)

今回、本校の機械工場で行われた指導会の対象生徒は、機械科3年生8名でした。これらの生徒は、7月の末に行われる「普通旋盤作業3級」技能検定の実技試験を受検する予定です。受検課題は、2時間を標準の作業時間として、与えられた製作図どおりに、丸棒を削って仕上げるというものです。

講習会では、生徒の技量にあわせて、村上先生が一人ひとり、細かく指導してくださったので、生徒は加工の要点を次第に理解し、試験日までの練習に弾みをつけることができました。講習会のおかげで、生徒は試験までの数日間、とても集中して練習に取り組んでいました。

昨年度は、5人が挑戦して全員が合格しました。今年も8名全員の合格をめざして、がんばっています。下の写真は、指導していただいた村上先生と、受講した機械科3年生の生徒たちです。

3次元CADの出前授業を行いました

これから、様々な産業現場での使用が予想される3次元CADを学ぶことができ、生徒、教員共に大変良い経験ができました。長坂教授には、この場を借りてお礼申し上げます。丁寧な御指導をいただき、ありがとうございました。

産業デザイン科 課題研究発表会

写真

(株)足利モールでの職場実習(左上)、高大連携教育「環境共生住宅の計画」(右上)

本校をモチーフにしたCGイラスト制作(左下)、室教授から講評をいただきました(右下)

電子機械科 課題研究発表会

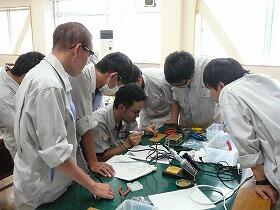

各班、プレゼンテーションソフトを使い実演を交えながら、わかりやすく丁寧に発表していました。どの班も失敗の連続で、試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいたことがわかりました。この経験によって、問題解決能力の向上を図ることができたと思います。

電子機械科1年 キャリア形成支援事業実施

この事業によって、電子機械科で学ぶ制御技術の理解を深め、また、職場における安全・環境管理について学ぶことができ、大変有意義な経験をすることができました。さらに、職場で働く人たちの行動・態度や適性等を講話の中で聴くことで、普段の学校生活の取り組みや進路を選択する上での心構えも学ぶことができました。

課題研究発表会(電気科)

機械科3年2組 課題研究発表会

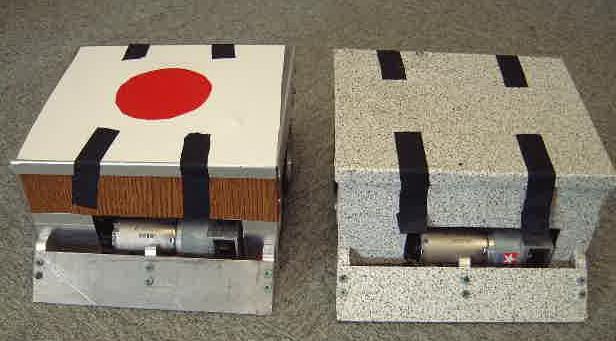

<アメリカンフットボールロボットの製作>

ロボットアメリカンフットボールとは、自ら製作したラジコン型ロボットを操縦して、コート内でボールを奪い合い、相手ゴールへ運び込む事で得点を競い合うゲームです。1チーム5台まで登録でき、全台数でコート上を駆け回り試合をします。

前半、後半各3分ずつ、計6分間で試合を行い、同点の場合はどちらかが1点を先取するまで延長戦を行い、勝敗を決します。相手ゴールエリアに、ボールの一部でも入ればゴールとなります。

このロボットの大きさは、タテ、ヨコ20cmで、重さ2kg以下です。小さな楕円形ボールを

敵陣に運ぶと、タッチダウン!つまり得点になります。攻撃型ロボ、防御型ロボ、万能型ロボなど役割を決めてロボットを作っていきます。チーム対抗のマッチプレーで、ボールの奪い合い、押さえ込み、敵ロボットと激突など、スリル満点の試合となります。ロボットは、ラジコン操縦で動きます。

部品作りから、組立、試運転、競技会(12月)と生徒のやることはたくさんあり、「やりがい」のある「課題研究」テーマです。

写真は、今回の課題研究で完成したロボットです。昨年度の出場ロボットを改良しながら、

見事にできあがりました。手前が、前(フロント)です。モータがすきまから少し見えます。

次に、製作過程の写真を見て下さい。この写真は、新しい部品を作っているところです。アルミの板をけずって、形を作ります。もちろん、作る前に、どんな形にするか決めます。これを設計と言います。そしてできあがった図面のことを「設計図(製作図)」とい言います。設計と製図は、密接な関係があります。こういうものを学ぶのも、「機械科」らしい学習です。

次は、フレームです。これも生徒が、自分たちで機械工場の設備を使って作りました。自動車のシャーシと同じようなものです。ここに、いろいろな部品を載せます。穴がたくさん空いていますが、これはなぜでしょうか?そうです。重量をへらすためです。「最大2kg」という重量制限に対応するための取組です。これを作るのに、かなり、切りくずが出ました。

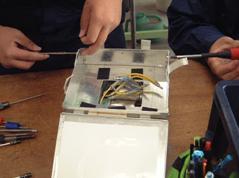

たくさんの部品を作り終えたら、いよいよロボットの組み立てです。この写真は、チームのみんなでロボットを組み立ているところです。

これは組み立て途中の状態です。箱のようなものが、ロボットのボディです。この下に、強力なモータがついています。モータの電線を確認することができます。

ボディの中には、電子回路や電池、無線の回路が入っています。しっかり固定しなければなりません。時には、敵との激突のときに外に飛び出すこともあります。

ここまでくると、いよいよ動作確認です。結果は、見事に動作しました。ラジコンで運転するので、練習して思い通りに動かせるようになることが勝利のカギです。これから、12月の県大会に向けて練習します。大会が、待ち遠しです。

以上

機械科3年1組 課題研究発表会

ご協力いただきました企業と大学は、オグラ金属(株)様、菊地歯車(株)様、坂本工業(株)様、足利工業大学様です。御指導していただいた方々もこの発表会にお招きし、発表後に講評をいただきました。足利工業大学 生命システム学系の小林先生からは「短期間でこのレベルまでの技術を会社で身につけたことが素晴らしい。生徒が自分でやりたいと決めたテーマをやりとげたところがとても良い。」と、お褒めの言葉をいただきました。誠にありがとうございました。

発表の様子です。「課題研究」の成果を2年生に発表している3年生です。

生徒の作品(A2サイズ用紙収納棚;オグラ金属(株)様と生徒の活動の様子を見て下さい。

電子機械科での課題研究の取り組み 4

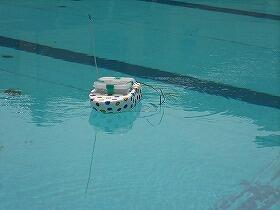

ラジコン海班は,コントローラーを使って,船を航行させることを目的に研究に励んできました.まず,試作機ということで,おもちゃのラジコンを解体し,コントローラー・モータ制御部を取り出したあと,それを発泡スチロールで製作した船に搭載,プールで航行させました.その後,最も優れた船の形状を研究し,コントローラ・モータ制御部をArduino(ワンボードマイコン)を用いて製作するなど、研究を進めてきました.その結果,すばらしい作品を完成させることができました.

電子機械科での課題研究の取り組み 3

スタート当初は,オーディオ班としてマイクやアンプ・スピーカ等の製作を目指し,検討しました.音響分野の技術を学びながら,改めて幅広い知識や奥の深いノウハウが必要なんだと分かりました。6月末現在は,ステレオアンプICを用いたスピーカのキャビネット製作に取り組んでいます.

電子機械科での課題研究の取り組み②

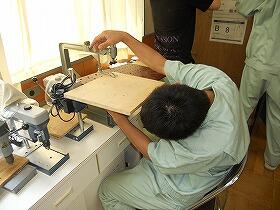

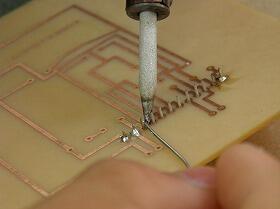

私達の班では,アンプとスピーカの製作をおこなってきました。アンプは、回路図からプリント基板のパターンを設計し、製作まで行っています。

スピーカは,コイルの巻き数の検討、コーンの材質や磁石の位置関係などによってどのように特性が変化するか等の研究を行っています。

電子機械科での課題研究の取り組み

写真の班では,「自分たちで空を飛ぶラジコンを作る」と題して課題研究に励んできました.遊びのように思われる方もいるかもしれませんが,この研究の中には,これまで電子機械科で学んできた多くの知識や技術が盛り込まれています.改めてものづくりの難しさを実感しています.

課題研究の実施時間も残りわずかとなり,7月17日に行われる課題研究発表会に向けて、最後の仕上げに入っています.

第32回計算技術競技大会参加

6月28日(土)、小山北桜高校にて、第32回計算技術競技大会がおこなわれました。

この大会は、栃木県内の工業関係高等学校の1年生を対象とし、工業用関数電卓を用いて、工業技術に必要な計算の知識と技術、及び速さを競うものです。

この大会に電子機械科1年生の生徒4名が参加しました。結果は、団体戦については、10チーム中第6位、個人での最高位は39名中第14位でした。十分な練習もできないまま競技に臨みましたが、生徒たちはよく健闘しました。

高大連携と職場実習

H26年度電子機械科3年の取得資格について

※H24年(1年生)~H26年6月20日現在まで

表1:全員受験資格_取得人数(国家試験のみ)

資格名 | 取得人数 |

| 第二種電気工事士 | 30人 |

| 危険物取扱者乙種4類 | 30人 |

表2:希望者受験資格_取得人数(国家試験のみ)

資格名 | 取得人数 |

| 3級技能士(シーケンス制御) | 21人 |

| 危険物取扱者乙種1類 | 16人 |

| 危険物取扱者乙種2類 | 3人 |

| 危険物取扱者乙種3類 | 2人 |

| 危険物取扱者乙種5類 | 3人 |

| 危険物取扱者乙種6類 | 15人 |

| 第2級海上特殊無線技士 | 17人 |

| 第2級陸上特殊無線技士 | 11人 |

ジュニアマイスターシルバー該当者(30点以上)13人、ゴールド該当者(45点以上)は11人となりました。

まだ、資格試験は続きますので、頑張って指導に取り組みたいと思います。

キャリア形成支援事業を行いました

細やかなご指導をいただきありがとうございました。

足利工業大學との高大連携(機械科)

職場実習(アキレス、小林電設)

本校では、課題研究を3学年の1学期にまとめて履修しています。電気科ではアキレス(株)と小林電設(株)にそれぞれ2名の生徒が産業現場で実習を行っています。アキレスでの実習では制御盤の製作を通してシーケンス制御のついて学習しています。また小林電設の実習では、一般の家庭や工場などの電気配線の補助を体験しています。現場の生きた知識や技能を体験できることは大変ありがたく、生徒の進路の一助にもなっています。

写真はシーケンス制御の制御盤の作成しているところとニューミヤコの屋上に提灯を配線した写真です。

産業デザイン科3年生が市立美術館の企画展を見学!

足利市立美術館で開催されている「日本のこころー相田みつを・入江泰吉、書と写真の世界」展を見学しました。染織デザインの授業の一環として午前11時から約2時間にわたり見学させていただきました。

今回の企画展は東京フォーラムにある「相田みつを美術館」とほぼ同じ規模であり、写真と書を各々一対にコラボレーションしたものでビジュアル性が高く、印象に残る展覧会になりました。

相田さんの書画は創作レタリングとも言えるもので「意味を体現する書体」として、生徒も独特の書体で描かれた象形文字である漢字やひらがななど日本語の豊かさを知ることができたと思います。

生徒たちにとっても就職や進学など自分の将来や人生を考え始め、また揺れ動くこころのよりどころを求めるこの時期に鑑賞できたことは意義のあることだと思います。このような機会を設けていただいた、大森美術館館長様はじめ多くの方々に大変にお世話になりました。ありがとうございました。

続きにて、生徒の見学感想文を紹介します。

作品の前で学芸員の方から説明を頂きました

「日本のこころー相田みつを・入江泰吉、書と写真の世界」展を見学して

A3 野城

今までも相田みつを氏のことは知っていたけど、今回ほど深く長く相田氏のことを考えることはなかったと思う。相田氏が描く詩のその言葉をさらに強く訴えかけるような力強い筆使いがとても魅力に感じた。もちろん言葉も胸に突き刺さるような作品がたくさんあった。

いろいろな作品を見て気が付いたことはマイナスな言葉が見当たらなかったことだ。困難な状況や人生につまずいたときでも悲観せずに強く歩いて行こうという意志を感じるような作品がほとんどであった。これはきっと相田氏の人柄や人格を表しているのだと思う。

私が感じるに相田氏は他人に厳しくそしてそれ以上に自分にも厳しいような性格であったのではないかと思う。そうでなければ作品のような言葉は出てこないし、見る人の心にも響かない。相田氏の作品は今もなお多くのひとに愛されその心を掴んでいる。それは相田氏の人格による説得力からくるものではないだろうか。ただ同じような詩を描いているのならばたくさんの本に有り余るほど書いてあります。

また、それを筆で表現することに相田氏の独創性が秘められているのだと感じた。

命 出会い 人生・・・様々なテーマで詩を描いている相田氏だがやはり一番心に響く言葉は「つまづいたっていいじゃないか にんげんだもの」この作品がなぜひらがななのか。調べてみたらわかりやすく誰でも自由に受け止められるからだそうだ。ひらがでもバランスが悪く見えず気にならないというのは相田氏の作品がしっかりと人々の心に受け止められているからではないだろうか。

高大連携プログラムと職場実習

写真の上段は足利工業大学との高大連携教育プログラムです。今回は模型をつくり、室内の風のながれを確かめるシミュレーションを行いました。これからの季節、蒸し暑い日が増えますが、室内にわずかでも風があると体感温度が下がり快適になるそうです。

写真の下段は株式会社足利モールの制作室にて看板を制作している様子です。パソコンのディスプレイに表示されているイラストは「産業デザイン科作品展(10月11日~13日)」の大型看板に使用するものです。手書きのイラストレーションをスキャナで取り込み、画像処理ソフトで着色するなどし作業を進めました。