文字

背景

行間

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

産業デザイン科の課題研究「御庭守之印(おにわもりのいん)」の制作」

産業デザイン科の課題研究「文化財庭園御朱印 「御庭守之印(おにわもりのいん)」の制作」を紹介します。

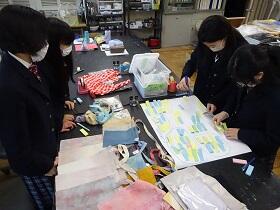

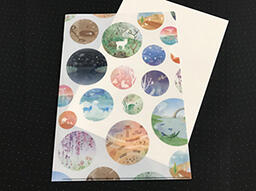

このテーマでは産業デザイン科3年生の4名が、足利庭園文化研究会から依頼を受け、デザイン支援として印の図案制作に取り組んでいます。「御庭守之印」とは、文化財庭園を守り保存、継承したいという気持ちが込められた庭園御朱印です。今回は、樺崎寺跡浄土庭園、巖華園、新藤氏庭園、物外軒庭園の4か所分を制作します。

外丸造園の外丸実様をはじめとする足利庭園文化研究会、足利市教育委員会文化課、庭園の所有者の方々にご案内頂き、庭園の造りや歴史について学びました。取材をもとにラフのプレゼンテーションをして、図案の方向性を決めていきます。

樺崎寺跡浄土庭園(左)、巖華園での見学の様子

新藤氏庭園(左)、物外軒庭園での見学の様子

フォトグラファー 折田利弘様の文化財撮影講座(左)

足利庭園文化研究会の方々へラフのプレゼンテーション

頑張ってます! 電気工事士!

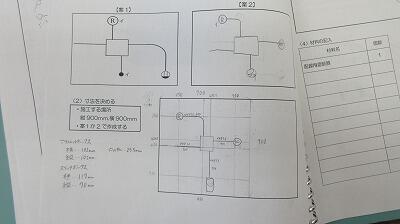

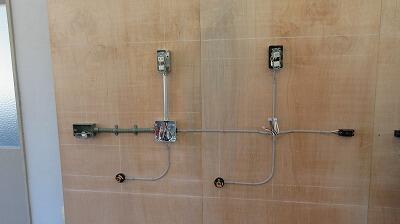

電気工事士の実技試験では公開されている13個の問題から1問出題されます。どの問題が出てもいいように全てのパターンを作っていきます。

試験まで1ヶ月とちょっと!電気工事の暑い夏は始まったばかり!みんな合格に向けて頑張っています!

令和4年度 工場見学(電気システム科)

三和シャッター工業株式会社 株式会社日東電機製作所

株式会社IDX

株式会社ミツバ 東亜工業(株)

令和4年度 工場見学(機械科3年)

令和4年6月8日(水)

本校では全クラスを対象に各クラス2社の工場見学が2年ぶりに実施されました。機械科3年1組はパナソニック冷機・空調株式会社、坂本工業株式会社、機械科3年2組は澤藤電機株式会社、しげる工業株式会社を見学をさせていただきました。各企業の工場では大型の工作機械や自動ロボットで加工される部品や組み立て工程が主流になっていました。また、そのような中でも大型機械ではできない細かな作業を人の手で行っている部分もあり、最終的には人の目で確認することの大切さを教えていただきました。

会議室での会社説明 積極的に質問する生徒

各企業の担当者様からも丁寧でわかりやすい説明を受け、今年度の工場見学も充実したものとなりました。3学年の生徒にとっては今後の進路決定の為の貴重な経験となったようです。

産業デザイン科の企業・大学見学

1年生は、(株)大麦工房ロアと朝日染色(株)を訪問しました。

大麦工房ロアでは、大麦や足利足利マール牛を使った商品開発や、パッケージなどのグラフィックデザインについて学びました。パンフレットを制作した卒業生の吉澤楓様から、仕事内容や入社の経緯についてもお話いただきました。

朝日染色では捺染の作業工程を見学し、手捺染とインクジェット捺染の違いや環境に配慮したSDGsへの取り組みについて学びました。印刷した布地は、大手アパレル企業で高級製品として販売されます。

(株)大麦工房ロア 大麦ダクワーズの製造工程の見学と吉澤さんの講話

朝日染色(株) 捺染工程(半自動プリント(左)とインクジェット捺染)の見学

2年生は、ダイサン(株)氏家工場と文星芸術大学を訪問しました。

ダイサン(株)氏家工場では、チラシやパンフレット、ポスターなど、印刷物の製造過程や5S運動に対する会社の取り組みについて学びました。

文星芸術大学では、デザイン・マンガ分野の教授による、体験授業に参加しました。どちらの授業も専門的で新鮮な体験となり、将来の進路について考える良いきっかけとなりました。

ダイサン(株)氏家工場 印刷物の製造・加工についての説明

文星芸術大学 体験授業

(左)CGキャラクターを作ろう!(右)ピンホールカメラで撮影•現像しよう!

3年生は、朋和産業(株)と千葉工業大学を訪問しました。

朋和産業では、食品パッケージの印刷方法や加工について学びました。また、朋和産業の商品開発力やデザインについての説明を頂き、今後の参考になるような時間となりました。

千葉工業大学では、大学の仕組みや創造科学部デザイン科学科のカリキュラムについての説明をいただきました。施設内見学でも工作室や研究室を見学させていただき、レベルの高いデザインの学習をしている雰囲気を感じることができました。

朋和産業(株) 会社概要とパッケージの印刷工程の説明

千葉工業大学 デザインに関する講演会と工作室の見学

足利中央特別支援学校との協働による商品開発

産業デザイン科の課題研究のテーマの1つ「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」を紹介します。

この課題は足中特生と足工生でイラストを描くワークショップを行い、出来上がったイラストをCGで合成し、企業の方のアドバイスを受けながら、デザイン製品を製作するものです。そして、「テトテデザインラボ」というブランド名で展示・販売を行います。

2022年度はSDGs「持続可能な開発目標」をテーマに製品を製作することにしました。

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。

SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。(外務省HPより)

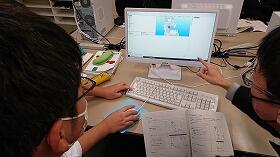

初日のワークショップではSDGsについてのアニメーションや解説動画を見たり、ウェブで検索したり調べ学習を行いました。そして各班で製作するテーマを決め、何を描けばメッセージが伝わるか話し合い、発表を行いました。

元気いっぱいな生徒さんが多く、楽しく和やかな雰囲気で終えることができました。次回のワークショップでは実際にイラストを描いていきます。どんなデザインが生まれるか、楽しみです。

産業デザイン科 課題研究スタート!

5月10日 本日より産業デザイン科3年生の課題研究が始まりました。課題研究は、10テーマに分かれており、1年次2年次で学習したデザインの力を課題解決に向けて研究する探求的な授業です。

テーマの1つとして「染織と捺染による製品づくり~チャレンジショップでの販売を目指して~」を紹介します。

このテーマでは、足利市が“織物のまち”であることから地域に根ざした繊維製品の開発に取り組んでいます。2年次に学習したシルクスクリーン捺染と3年次に学習する染織デザインの知識を生かし、企画・デザイン・制作・販売までの工程を学んでいきます。制作した商品は11月に予定されているチャレンジショップにて販売します。

本日は1週目として、過去のチャレンジショップでの売り上げや顧客情報を分析し、商品企画を行いました。5名のメンバーがアイデアを出し合い、今年度の商品のテーマを決定していきます。今後は染色実験や試作品制作を行い、より魅力的な商品づくりを目指します。

昨年のチャレンジショップの様子 グループワーク・商品企画

電気システム科1年、初実習の様子

前半のローテーションでは、以下のテーマで実習を行っていきます。

①製作実習「デジタルテスタの製作」

②電子計測実習「オームの法則実験、抵抗の直並列回路」

③電気工事実習「配線作業」

④機械実習「機械計測、旋盤」

初めての実技実習ということもあり、皆緊張した様子で取り組んでいました。

ケガに気をつけて、安全に実習を行っていきましょう!

機械科3年生 課題研究のテーマが決まりました

機械科の3年生は、課題研究がスタートしました。

機械科3年1組が毎週火曜日、機械科3年2組が毎週木曜日に実施します。

今年度のテーマを紹介します。

【機械科3年1組】

・職場実習(オグラ金属(株)、菊地歯車(株)、佐藤金属工業(株))

・高大連携(足利大学)

・木工製作 ・3Dプリンタ+マシニングセンタ

・サッカーゴール製作 ・野球ネット ・電気自動車

・体育館シート収納台 ・ゴミステーションの製作

【機械科3年2組】

・職場実習((株)深井製作所、坂本工業(株)、(株)タツミ)

・木工製作 ・金属製作 ・ゴム動力自動車 ・3Dプリンタ

・アメフトロボット ・缶つぶし機 ・マシニングセンタ

電気システム科3年、実習スタート!

4月はじめは、1,2年次の振り返り実習である「技術コンクール」が行われます。電気システム科では、電気基礎、電気・機械計測、電気工事、シーケンスの4テーマを振り返ります。来週のコンクール本番に向けてみんな頑張っています!

来週以降は、3年生の実習テーマと課題研究が行われます。

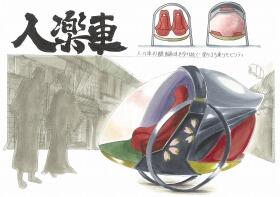

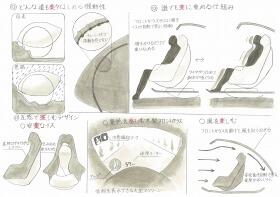

3年連続で足工生がカーデザイン賞受賞

「カーデザイン賞」3年連続で受賞しています!

第8回 カーデザイン賞 赤坂京香「Fun!mock」

第9回 カーデザイン賞 早川千晴「UKIUKI MANTA」

第10回 カーデザイン賞 落合柚巴「人楽車」

時事通信の記事

第10回カーデザインコンテスト:時事ドットコム (jiji.com)

下野新聞

近未来×人力車が融合 カーデザイン賞に足利工高の落合さん|県内主要,地域の話題|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) (shimotsuke.co.jp)

機械の安全点検を行いました

授業では「安全第一」に実習を行っています。

楽しい電気システム科!!⑤

楽しい電気システム科!!⑤

設計するにあたり、ペン立てに使用するペンの太さや長さを、ノギスという測定器を用いて測定します。その後、3DCADというコンピューター支援による設計のソフトを活用して、オリジナルのペン立てを設計し、3Dプリンタで製作、完成になります。(5S活動の成果!! 床がピカピカ)

楽しい電気システム科!!④

近年はスマートフォンの普及やオール電化などにより、ますますその重要性は高まっており、もはや電気なしでは1日たりとも日常生活を送ることは不可能です。まさに、この世になくてはならない職業だと思います。

電気工事実習では、実際に住宅を想定して図面を書き、配線作業、完成検査を行っていきます。

楽しい電気システム科!!②

楽しい電気システム科!!

電気システム科では、産業用ロボットの安全作業・構造・操作方法を学びます。

希望者は「産業用ロボット特別講習」を受講することができ、産業用ロボットの操作(教示)ができ、卒業後の進路選択の幅が広がります。

実際に、教示(プログラム)をして運転(自動運転)をしている様子です。

電子機械科技術コンクールの実施

三年間の実習の総まとめとなる技術コンクールは、実習中に培った技術を元に問題を解いていくという、いわば実習の試験のようなものです。

電子機械科では、プログラミング、シーケンス、機械・電気計測、NCプログラミングの4テーマで実施しています。

どの生徒も三年間の成果を発揮し、課題に取り組んでいました。

また、電子機械科3年の実習はこれをもって最後となります。三年間お疲れ様でした。

技能検定3級(普通旋盤作業)に向けて

機械科2年生17名(昨年度11名)が、技能検定3級(普通旋盤作業)の実技試験に向けて練習を行っています。

今年度は11月から練習を開始し、放課後や土日、冬休みを利用して加工方法の習得、技術の向上に励んでいます。

ものづくりマイスターの堀江様に来校していただき、より実践的な技術指導を行っていただいています。

実技試験まで2週間(1月29日(土))を切りましたが、『安全第一』に練習を行い、試験に臨んで行きたいと思います。

栃木県高校生ロボットアメリカンフットボール大会

12月25日(土)、宇都宮工業高校を会場に栃木県高校生ロボットアメリカンフットボール大会が行われました。

本校からは電子機械研究部と機械科3年1組の課題研究の2チームが出場しました。

予選は3チームのリーグ戦で行われ、白熱した試合になりましたが、本年度は残念ながら2チームとも予選で敗退してしまいました。

生徒たちはロボットの製作から調整、操縦など前日までしっかりと準備をして臨んでいました。

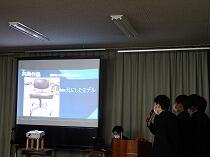

機械科3年生 課題研究発表会を行いました

12月16日(木)、職場実習を実施していただきました、坂本工業(株) 瀬平様、菊地歯車(株) 永島様にご出席をしていただき、機械科3年1組の課題研究発表会を行いました。

下記の9グループが発表を行いました。

① 資格取得

➁ メダルゲーム機の製作

③ アップサイクルを利用した5S活動

④ ゴム動力自動車の製作

⑤ 3Dプリンタ

⑥ アメフトロボットの製作

⑦ 職場実習 ベンチ・テーブルの製作 坂本工業(株)

⑧ 職場実習 ギヤポンプの製作 菊地歯車(株)

⑨ 高大連携 マイコンカーの製作 足利大学

12月21日(火)、職場実習を実施していただきました、(株)深井製作所 島田様、佐藤金属工業(株) 山﨑様、(株)タツミ 野口様にご出席をしていただき、機械科3年2組の課題研究発表会を行いました。

下記の9グループが発表を行いました。

① 資格取得

➁ 電気自動車の製作

③ スターリングエンジンの製作

④ 3Dプリンタを用いた作品製作

⑤ 5S運動をとおしてのものづくり

⑥ エアホッケーの製作

⑦ 職場実習 (株)深井製作所

⑧ 職場実習 佐藤金属工業(株)

⑨ 高大連携 (株)タツミ

機械科1年生 第12回県高校生溶接コンクールで入賞

両名の頑張りは、夏休みまで遡り、まったく溶接の経験がない二人でしたが、自ら大会出場を志願してきました。それからというもの、猛暑日が続くという過酷な環境にも負けず、皮製のエプロンと手袋の支度で溶接の基本練習と安全作業に黙々と取り組みました。

電気科3年・課題研究発表会

今年度閉科となる電気科の3年生が、これまで研究してきた内容をプレゼンテーション形式で発表しました。

①電動車イス製作

②資格取得

③ストラックアウト製作

④校内設備の修繕・整備

⑤スロット製作

⑥電動スケートボード製作

今年度は以上の6班に分かれて研究を行いました。

生徒達はとても真剣な様子で発表に臨んでいました。

機械科2年生 アーク溶接特別講習の実施

栃木県溶接協会の講師によるアーク溶接特別講習を、機械科2年生(80名)が受講しました。講習は、学科を2日と実技を1日の計3日間で行われ、全員が無事に終了しました。後ほど、修了証が交付されます。

電気システム科2年 キャリア形成支援事業

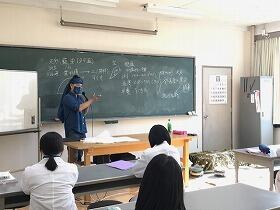

電気システム科1年

関東電気保安協会様を講師にお招きして授業を行いました。

内容は電気の「危険性」「安全作業」についてご講義いただいた後、コンセントプラグの交換作業講義では、電気が体に流れるとどのようなことが起きるか、電気を体に流さない為にはどのような安全作業を行う必要があるかなどを教えていただきました。

実技では、事故を起こさないためのコンセントプラグの交換を指導していただきました。

注意 第2種電気工事士免許を取得していないと工事は出来ません

栃木県高校生電気自動車大会に出場

12月11日(土)栃木市にあるGKNドライブラインジャパン ブルービンググラウンド高速周回路において、栃木県高校生電気自動車大会が行われました。11校から26台のマシンが出場し、40分間の耐久レースで周回数を競います。

本校からは、機械科の課題研究と機械研究部の2チームが出場しました。結果は課題研究は3周、機械研究部は2周でした。両チームとも、準備から本番まで一生懸命取り組んでおり、達成感を感じられる大会になったと思います。

伝統工芸「足利の藍染」講座

産業デザイン科3年生の染織デザインの授業で、伝統工芸「足利の藍染」講座

を行いました。藍染め工房『藍絽座』の伝統工芸士・風間幸造様ご指導のもと、藍染について学びます。講話では、藍染の歴史や、タデアイの葉から染料を作る工程、藍の持つ薬用効果についてお話頂きました。

演習では、ハンカチを輪ゴムや糸で縛って白抜きする絞り染めをしました。それぞれ表現したい模様を風間様に相談しながら、ハンカチを加工していきます。今回は担任の先生と一緒に、40名で一斉に染色しました。染料に浸けたとき、染料から取り出して酸化させたとき、水で染料を洗い流したときの色の変化を楽しみながら染色工程を学びました。

風間様の的確なアドバイスによって個性豊かな作品ができ、地域の伝統工芸や染色への興味関心が高まりました。

とちぎ国体の記念品をデザイン

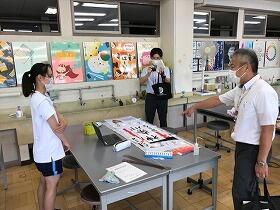

課題研究のテーマとして、「いちご一会とちぎ国体の記念品『とちのきコースター』のデザイン」に取り組んできた産業デザイン科3年生4名が福田知事から感謝状をいただきました。

このコースターはとちぎ国体に参加する選手、役員など関係者に配布されるもので、約10万枚製造するそうです。4名のデザインは栃木の魅力をかわいらしくまとめたもので、県の大会局と何度も打ち合わせをしながら半年ほどかけて完成させました。

足利市A100

お知らせ | 足利シティプロモーション公式サイト (ashikaga-citypromotion.jp)

下野新聞

とちぎ国体の記念コースター 足利工高生が三猿など取り入れてデザイン|県内主要,社会,政治行政,スポーツ|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) (shimotsuke.co.jp)

とちテレニュース

いちご一会とちぎ国体 コースターデザインの高校生に感謝状 | とちぎテレビ (nordot.app)

ICT支援員の羽田野さん

ICT支援員の羽田野さんを紹介します。本校では、タブレットの追加整備、電子黒板の設置など、ICT環境の整備が予定されています。そのようななか、職員向けのICT研修や授業補助を担当しているのが支援員の羽田野さんです。写真は産業デザイン科1年生「情報技術基礎」でのひとコマです。

機械科設備 安全点検実施

12月2日(木)、工業科職員にて機械科実習棟の旋盤、フライス盤、溶接機の安全点検・清掃を行いました。本校の施設設備は長く使われているものが多くあり、普段の授業で生徒が安全に実習できるよう、日々メンテナンスを怠らないようにしています。その一環として各学期に2回、定期試験の午後を利用し工業科職員で定期点検を行っています。全体で行うことにより職員の安全に対する意識を高めることにつながっています。

今後も、安全に実習が行える環境・意識づくりに努めていきたいと思います。

佐野市立葛生中学校 巡回展終了

作品展示期間中は、多くの小中学生、先生方、面談に来られた保護者の方々に作品をご覧頂きありがとうございました。最後に、お忙しい中、作品搬入・搬出のお手伝い頂いた中学校関係者の皆様に感謝申し上げます。

足利市立第二中学校での出前授業

この出前授業は、デザインの楽しさを中学生に伝えるため、3年生の梶野さん、蛭川さんが課題研究の授業で企画し、図案や見本の制作をしています。 中学生からは、「初めて使う道具に戸惑いましたが、丁寧にわかりやすく教えてもらえて楽しかったです。」「絵を描くのは苦手でしたが、ハードルが下がりました。またマーカーを使ってみたいです。」と感想を頂きました。高校生と中学生、恩師である中学校の先生方と交流しながら楽しく授業することができました。

東京造形大学との連携授業

11月11日木曜日 産業デザイン科2年生を対象に東京造形大学において、連携授業を実施しました。昼食後、施設・授業の様子を案内していただきました。見学後、中林鉄太郎教授のご指導の下「断面から考えるプロダクトデザイン」というテーマで模擬授業が行われました。今回は「スマートフォンスタンド」のデザインを考え、実際に簡易モデルを制作するワークショップ形式でした。9つの班に分かれ、それぞれの班に大学生が一人ずつ入り、アイデア出しをしました。アイデアスケッチをもとに、スチレンボードを切ったり組み立てたりして、試作品を制作しました。最後には中林教授より講評をいただき、工業製品のデザインについて深く学ぶことができました。

専攻領域の案内や模擬授業を通して、今後の実習への取り組みや進路選択を考える参考になったと思います。東京造形大学の先生方をはじめ学生の皆様、大変お世話になりました。

「テトテデザインラボ」グッズを足利市美術館で販売中!

「デビュー50周年 諸星大二郎展 異界への扉」

2021年10月23日(土)~12月26日(日)

開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

休館日:月曜日、11月4日(木)、11月24日(水)

足利市立北中学校で巡回展

11月11日から11月26日まで、足利市立北中学校で産業デザイン科生徒作品展を開催しています。本校の生徒4名(北中の卒業生)と職員2名が協力して作品の搬入作業をしました。北中学校の先生方と美術部員にもご協力いただき、無事に展示することができました。北中の皆さんは熱心に作品を見て、「アイデアがすごい」「絵が上手で高校生とは思えない」と良い反応をしてくれていました。北中のみなさん、ありがとうございました。

キャリア形成支援事業

交通事故防止に関するポスター表彰

最優秀賞 産業デザイン科3年 齋藤乃愛さん

優秀賞 産業デザイン科3年 金子奈央さん、金子瑞希さん

産業デザイン科1年 松島莉亜さん

足利市学生チャレンジショップ出店

11月6日(土)、7日(日)の2日間、足利市学生チャレンジショップ事業に3店舗出店しました。各店舗の当日の様子をご紹介します。

「たかうじくんとおりひめちゃん」

出店場所:足利叢林

産業デザイン研究部では、捺染したトートバッグ、学校で育てたタデアイ、ココ・ファーム・ワイナリーのぶどうで染めたあずま袋や、へアアクセサリーなどを販売。足利市長早川尚秀様(写真:左)、耕工房テキスタイルのデザイナー、平岩順子様(写真:左)をはじめ授業や部活でお世話になっている方々もご来店下さいました。

「テトテデザインラボ」

出店場所:足利叢林(6日、写真:左)、アシコタウン(7日)(写真:右)

産業デザイン科3年生と足利中央特別支援校との協働でマグカップやハンカチを製作。7日はアシコタウン周年祭に出店し、ユニクロとのコラボTシャツを販売しました。

「電気研究部・電子機械研究部」

出店場所:足利商工会議所1階友愛ホール

電機研究部では、ペダルを漕いで発電する自転車発電体験を実施。発電した電気でライトを点灯と音楽を流すことができます。

電子機械研究部は、ハンダ付け体験をしながら、LEDランタンを作るワークショップを実施。小さいお子様からご年配の方まで製作を楽しんで頂き、個性豊かなランタンができました。

第12回栃木県高校生溶接コンクールで入賞

去る10月23日(土)に、第12回栃木県高校生溶接コンクールが栃木県立県央産業技術専門校に於いて開催されました。本校からは、機械科1年1組の戸森明花さんと根本優輝君が出場し、戸森明花さんが準優勝、根本優輝君が優良賞を収めました。

戸森さんにおいては、来年7月16日に東京ビックサイトで開催が予定されている、第12回関東甲信越高校生溶接コンクールに、本県を代表し、女子として初めて出場が決まりました。

作業開始前の戸森明花さん 溶接作業中の根本優輝君

両名の頑張りは、夏休みまで遡ります。これまで、まったく溶接の経験がない二人でしたが、大会出場を志願してきました。それからというもの、真夏の猛暑日の中で皮のエプロンと皮手袋支度で溶接の基本練習と安全作業に黙々と取り組みました。そして、2ヶ月以上もの期間根気強く技能を習得し大会に出場しました。決して妥協をしない信念が、両名とも素晴らしい成果を上げることとなりました。

電気システム科1年コース説明会

昨年度から新設された電気システム科は、2年次に「電気コース」、「電子機械コース」の2つのコースに分かれ、専門教科の学習を行います。

生徒たちも保護者の方々と一緒に説明会に参加しました。

2年生から学習する内容を選択するだけではなく、将来の目標とする進路を実現するために「何を学んだらよいのか」真剣に考えている様子でした。

産業デザイン科2年キャリア形成支援事業

足工生がデザインした「あしバスアッシー」が走り出します!

足工生がデザインした「あしバスアッシー」が走り出します!

産業デザイン科の課題研究班がデザインした、足利市営バス「あしバスアッシー」が本日から走り出しました!!

課題研究のテーマ「古い型紙のデータ化と活用方法の研究」では、足利銘仙の製造に使われていた古い型紙の図案をデータ化し、新しい活用方法を考えることに取り組んできました。劣化してしまう型紙は廃棄されることが多く、足利の財産である足利銘仙の図案を残したいという思いから活動を始めました。その活動として、「あしバスアッシー」の車体ラッピングに取り組みました。足利銘仙の図案を取り入れ、花柄が特徴的な優しい印象に仕上がりました。

10月23日より「足利中央特別支援学校との協働による商品開発」の研究班がデザインしたバスも運行しております。

ぜひ、街中でご覧になってください!

「テトテデザインラボ」 「銘仙柄デザイン」

産業デザイン科1年 外部講師による出前授業「スケッチ学習」

産業デザイン科1年 外部講師による出前授業「スケッチ学習」

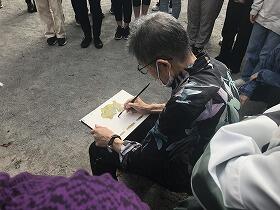

10月15日(金)、足利市鑁阿寺境内において、産業デザイン科1年生を対象とした外部講師による出前授業「スケッチ学習」を実施しました。この授業では、ビジュアルデザインの基本的な表現方法でもある透明水彩の技法を学びました。

講師の先生は、文星芸術大学デザイン専攻佐々木 悟郎 先生で、本学科の「スケッチ学習」では、毎年お世話になっています。授業は、佐々木先生の透明水彩の基本的な描き方実演から始まり、その後、生徒たちは思い思いの場所でスケッチを行い、透明水彩画を描きます。途中、佐々木先生のアドバイスを頂くこともできました。最後に、佐々木先生から作品の講評を頂き、それぞれの作品の表現の優れているところの説明を受けました。

佐々木先生の楽しくてわかりやすい説明、大学スタッフ・学生の皆様のサポートで、出前授業は終了しました。心配されていた天気も晴れとなり、暑くもなく寒くもなく絶好のスケッチ日和でした。

産業デザイン科2年外部講師によるキャリア授業

前半の講話では、「デザイナーの仕事」について小倉さんが今まで携わってきた仕事について、デザインが完成して世に出ていくまでの過程をスクリーンに作品を示しながら丁寧に説明して頂き、生徒は興味深く話を聞いていました。

後半の演習では、演習テーマ「足利市制施行100周年「市の木、花、鳥」デザインに取り組み、生徒は、自分の考えたアイデアスケッチを小倉さんに見せてアドバイスを頂き、より良い作品に仕上げました。授業の最後には、完成したオリジナル作品について講評を頂き、大変有意義な時間を過ごすことができました。

機械科でガス溶接技能講習を実施しました

9月25日(土)、26日(日)および10月2日(土)、3日(日)にガス溶接技能講習を実施しました。

機械科2年生80名と他科23名の合計103名が受講しました。

講習は2日間実施され1日目は学科講習、2日目は修了試験と実技講習が行われました。

受講した生徒は器具の取り扱いや構造、危険性などについて学習しました。

産業デザイン科3年陶芸実習

産業デザイン科の生徒がオンラインでプレゼン

生徒4名はコースター表面の図案を担当。栃木県らしさの表現とレーザ加工にかかる時間短縮をめざし、5月より100を超える案を検討してきました。その研究成果からひとり2案ずつ、作品のねらいや工夫について発表しました。県の国体・障害者スポーツ大会局の橋本局長、柏瀬次長から「みなさんから素晴らしいアイデアをいただきました。作品に込めた思いが伝わりました。」と評価いただきました。今後は細かな修正を加え再提案し、最終的にひとり1案に絞り込む予定です。

足利市開催 国体Tシャツデザイン感謝状贈呈式

9月3日(金)足利市役所の市長室にて、産業デザイン科3年生の梶野さん、蛭川さんが、足利市長 早川尚秀様より感謝状の贈呈を受けました。

この2名は、足利で開催されるいちご一会とちぎ国体のリハーサル大会において、大会補助員の高校生が着るスタッフTシャツのマークをデザインしました。

贈呈式後、市長との懇談で図案や配色についてお話しました。高校生も一緒に国体を盛り上げていけるよう、開催地である栃木県と足利市らしさを表現したいと考え、モチーフを市の花『ツツジ』と、県木『トチノキ』の葉にしています。併せて、本校教員が製作した国体までの日数がわかるカウントダウンボードを市長へお贈りしました。

Tシャツは10月7日(木)~12日(火)コムファーストにて開催の、足工高生徒作品展「足工フェア」で展示予定です。

早川市長より感謝状贈呈 梶野さん(左)、蛭川さん(中央左)

市長との懇談(作品、カウントダウンボードの説明、作品展の案内等)

前期ジュニアマイスター顕彰者(機械科3年)

9月16日(木)から就職試験がスタートしますが、機械科は全体の73%にあたる57名が受験します。全員が合格を目指し頑張ってもらいたいと思います。

就職活動において3年生の資格・検定の状況を確認したところ、全工協主催のジュニアマイスター顕彰(資格・検定を点数化したもの)では、ゴールド9名、シルバー16名、ブロンズ39名、計64名で生徒の82%が顕彰しました。これからも機械科では、日頃の教育活動のみならず資格検定に力を入れていきます。

令和3年度 ものづくりコンテスト(旋盤作業)

7月31日(土) 宇都宮工業高校において、ものづくりコンテスト旋盤作業が行われました。

課題は技能検定2級に近い内容となっていました。

本校からは機械科3年 蓼沼一瑳君と電気科3年 加藤瑛君の2名が出場しました。

6月から練習を始め、最初は完成するまでに時間を要していましたが、練習を重ねるごとに制限時間内に完成させるようになりました。

上位入賞はできませんでしたが、最後まであきらめずに頑張って作業をしていました。

課題研究 国体ののぼり旗制作

産業デザイン科3年生の課題研究で取り組んでいる「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」の、のぼり旗が完成しました。関東地区の6県を担当し、来県された選手や大会関係者の方々をお迎えするため、各県にゆかりのあるもの調べ、図案を制作しました。テトロンポンジ製の旗に鉛筆で下書きし、アクリル絵の具で着彩しています。

普段の実習では描かない大きなサイズでしたが、生徒同士協力し合って制作しました。

のぼり旗は、足利市役所国体推進課荒井様、川端様へお渡ししました。

お二人には、制作にあたって国体への取り組みやアドバイスを頂いています。

8月に足利で開催される、とちぎ国体のリハーサル大会(ソフトボール、ビーチバレーボール)の関東ブロック大会各競技会場に設置されます。また、大会後は足利モールで開催する本校の生徒作品展「足工フェア」で展示予定です。

大会や作品展で、来場される方々に見ていただくのが楽しみです。

図案のアイディア出し 荒井様、川端様へ図案説明

エスキースと配色計画 文字制作

下書き アクリル絵の具で着彩

図案についてプレゼンテーション(左)と講評(右)

完成したのぼり旗の受け渡し 荒井様、川端様とのぼり旗班の5名

制作した地域

ソフトボール 埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県

ビーチバレーボール 茨城県、群馬県

大会日程

ソフトボール(第76回国民体育大会関東ブロック大会)

8月14日(土)~16日(月)

ビーチバレーボール(第4回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会)

8月28日(土)~29日(日)