文字

背景

行間

定時制の出来事

祝!おかげさまで 来場者数350,000人 達成!

4月19日(水)、午後3時すぎに、ついに来場者数350,000人を達成しました。日ごろのご来場に、“チーム学悠館”の教職員一同こころから感謝申し上げます。

引きつづきUP数の増加と新着記事のクオリティーの向上に努めてまいります。今後とも、アクセスくださいますようよろしくお願い申し上げます。

29年度はじめての校外清掃活動! ~『学悠館通り』に愛を込めて~

4月19日(水)、4時限目のLHRの時間に今年度はじめての校外清掃活動が実施されました。参加したのは、2年次Ⅰ部(28ABCクラス)の生徒の皆さんと教員のあわせて約70名。学校周辺を一周し、空き缶・ペットボトル、レジ袋など、投棄されたゴミ類を拾い集めました。

【学悠館高校北東:『へいせい公園』】

【ピロティ:これから出発!】

【巴波川岸】

「ゴミがあるぞぉ。」

「大量!大量!」

「きれいになりました!」

本校周辺の道路は、平成24年度に『学悠館通り』と命名され、今では地域住民の方々に広く親しまれています。

学悠館高校では、今回のLHRの時間の校外清掃活動だけでなく、『学悠館通り』のクリーン運動を実施しています。また、これまでも定時制・通信制ともにボランティア活動の一つとしてさまざまな団体(生徒会・部活動・HRなど)が環境美化活動を行っています。もちろん教員も、巴波川岸や栃木駅周辺まで巡回しながら、通学路の安全確認とともに環境衛生の保全に取り組んでいます。

『学悠館通り』(GAKUYUKANSt.)プレート

<これまでの活動の一部>

クリーン学悠館運動(通信制生徒会)

巴波川の清掃(JRC部)

JRC部 「小学生対象の防災講座」 進学情報サイト”JS88.com”で紹介!

「小学生対象の防災講座」(主催・学悠館高校JRC部、平成29年2月25日開催)の活動が、「家族に教えたい情報 ~善きことをした高校生達~ 学校で避難所生活体験」というタイトルで日本最大級の進学情報サイト〝JS88.com〟で紹介されています。

平成19年、当時のJRC部の部員が学校の「避難場所」の看板を見て、「もし災害が起きたら学校はどうなるのか」と考え、部活動として防災活動に取り組むこととなりました。平成21年からは地域住民を避難所である本校に招き、「防災講座」を開講しています。

平成23年の東日本大震災の際には、近所の停電世帯や栃木駅での帰宅困難者の受け入れなども経験。同年には地域と連携した「避難所で防災講座」活動が評価され「消防庁長官賞」を受賞しています。リンク先

https://school.js88.com/scl_h/school-news/yokikoto?news=1467

【事前説明スライド】

【非常食づくり】

【避難所体験】

【スタンプラリー(パズル)】

【活動のふりかえり】

「H29 学悠館ビジョンテーマ」 大型ポスター 教員室に掲示!

平成29年度の開始にあたって、大森亮一校長の学校運営方針が示されました。

大型ポスターは、校長先生の学校運営方針を、“チーム学悠館”の全教職員が共通理解を図って絶えず意識できるように、毎年、定時制・通信制の教務部が協力して作成しています。およそ370㎡(約32m×11.5m)あるフラットな教員室のどこからでも、いつでもテーマを見ることができます。

【 教員室:大型ポスター(左)】

【教員室:大型ポスター(右)】

【教員室中央ホワイトボードの上部】

【とても広い教員室】

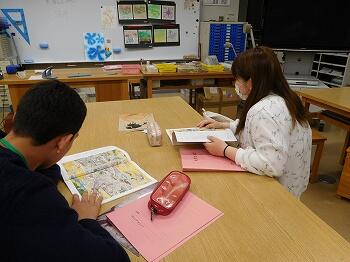

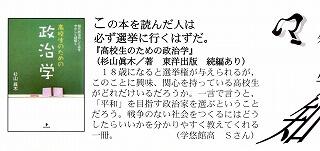

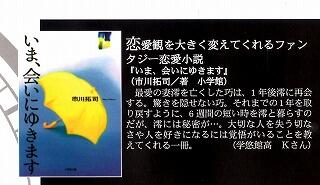

読書案内 ようこそ図書室へ!① ~学悠館生の「読書コンシェルジュ」~

「読書コンシェルジュ」とは、栃木県が任命する県内の高校生等による読書活動推進リーダーです。おすすめの本の紹介、読書をテーマとした交流会の企画・運営など、読書の楽しみや意義を伝えるためにさまざまな活動をしています。平成28年度は、本校からは2名の読書コンシェルジュが誕生しました。

【『読書コンシェルジュが選ぶ高校生におすすめの本30冊 vol.3』掲載された本校生の記事】

この2名は、本校図書室が主催する「ブックトークの集い」や図書室の諸活動の中心的な役割を担っています。いわば学悠館の読書活動の推進力とも言える存在です。

【図書室:第5回ブックトークの集い<H28.11.25>】

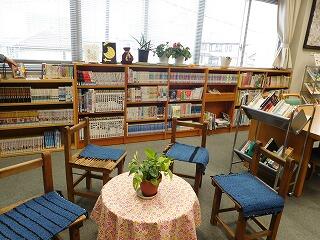

ここで、本校の図書室について紹介します。

校舎2階の西側にある図書室には、4月18日現在22,405冊の蔵書があります。28年度の年間貸出冊数は、3,197冊でした。また、28年度の授業利用は、のべ175日で、1,839人になります。定時制・通信制の生徒、教職員のみならず、公開講座生の方々にも利用されています。

なお、29年度の1年次生向けの「図書室オリエンテーション」は、4月20日(木)から行われる予定です。

【図書室利用の様子】

【図書室のレイアウトにも一工夫】

【充実した図書室の特設コーナー】

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう! 予告編

4月14日(金)、昼の部<12:35~>・夕の部<16:05~>の2回に分けて、「部活動説明会」が開催されました。多くの生徒の皆さんが入部届を提出したり、活動内容を熱心に質問したりしていました。説明会場に集合した生徒の皆さんの様子を見ていると、今年度も、全国大会での奮闘が大いに期待できそうです。

昨年度は、陸上競技の全国大会で学悠館生が優勝し、注目を集めました。

【平成28年全国定時制通信制総合体育大会(陸上競技) 女子100m優勝】

「全国定時制通信制総合体育大会」ほかのスポーツ大会や文化系の部活動の活躍はとても数えきれません。特に、顕著な成果(全国大会3位以上の入賞など)をおさめた団体・生徒には玄関入口のプレートにその名を刻んで、長く努力を讃えています。

【玄関入口(ピロティ):全国表彰記念プレート「出藍」】

今年度、定時制課程では運動部12部・文化部16部が活動します。のべ93名の顧問によるきめ細かな指導のもと、安全に配慮した活動が計画されています。

<運動部>

男子バレーボール・女子バレーボール・男子バスケットボール

女子バスケットボール・ソフトテニス(男女)・バドミントン(男女)

卓球(男女)・サッカー・剣道(男女)・柔道(男女)・陸上競技(男女)

ワンダーフォーゲル(男女)

<文化部>

演劇・美術・マンガ研究・JRC・吹奏楽・合唱・軽音楽・文芸・パソコン

自然科学・手芸・書道・歴史研究・探究・商業・写真

ところで、「一日体験学習」や「学校説明会」の際に、部活動に関する質問をこれまでしばしば受けることがありました。

そこで、「♪平成30年度受検生向け案内♪・部活動を見学しよう!」というタイトルで、本校の部活動の活動状況や成果などについてHP上で紹介していきます。

第1回の紹介は、歴史研究部です。近日中にUPします。ご期待ください。

~ 平成28年度の全国大会より一部紹介 ~

【日本武道館:剣道】 【東京体育館:男子バスケットボール】

【IAIスタジアム日本平:サッカー部】

【有明テニスの森公園:ソフトテニス部】

【横浜開港記念館:歴史研究部】

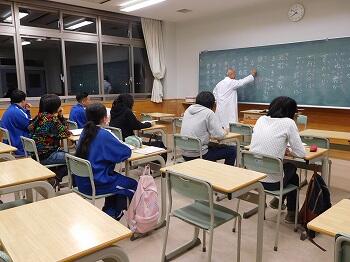

29年度の授業スタート! “学びのある授業”高まる意欲。

4月14日(金)、いよいよ学悠館の授業が開始されました。本校では、1時間目(9:00~9:45)から12時間目(20:20~21:05)まで授業が展開されています。14日(金)の講座数は、学校設定教科・科目や公開講座生の受講できる科目も含めて186講座にのぼります。各講座では、これからのべ41週にわたって、“学びのある授業”が続きます。

授業開きにあたって、すべての講座で担当者から「授業中のルール・マナー」(学習部作成の共通理解事項)に関する指導がありました。学習の目標と計画、指導方針、学習の仕方、評価の観点、テスト対策などが、わかりやすく丁寧に説明されていました。

【世界史Aam①】単位をとるには……。 【体育2am②女】整列しまーす!

1階エントランスのエレベーター前には、身分証明書フォルダーの着用を啓発するイラスト入り印刷物や「さぁ授業スタート出席率100%をめざそう!」という高い出席率の維持を促すポスターも、掲示されていました。このポスターには、単位を確実に修得してほしいという教員の願いが込められています。

【エレベーター前の掲示】

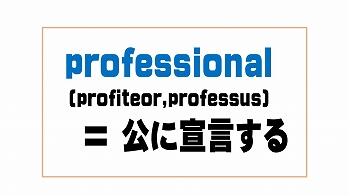

一方、授業初日に行われた朝と昼の教員打合せの中では、授業開始に先だって指導の心構えを確認するとともに、“チーム学悠館”の学習指導の充実を誓いました。学習部担当者からは2枚のカードが示され、改めてプロ教師としての意識を共有しました。

では、4月14日(金)に開始された授業の一部を紹介します。

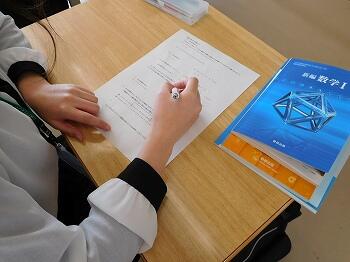

【体育2am①男】さっそく体つくり 【数学Ⅰam⑤】すらすら解いています。

【漢字入門pm①(学校設定科目)】あなたの漢字力は? 【テニスpm②(学校設定科目)】硬式テニスに初めてチャレンジ

【生物基礎nt①】動物・植物・遺伝子・生態系……。 【美術Ⅱnt①】世界の名画 ただいま鑑賞中

【現代文Ant②】授業の初回から熱が入ってます。

特集 給食の時間 ①時間目 ”始まりは いつもカレーライス”

【給 食 風 景】 【中庭から食堂を望む】

食堂内には、学校栄養士の手作りの掲示物が飾られ、楽しい時間を演出します。季節や年中行事にあわせた装飾の出来ばえにひかれて見入る生徒の皆さんの姿は、食堂の風物詩となっています。

【掲示物:旬の食べ物】 【掲示物:リクエストメニュー】

およそ200席が用意されているこの食堂は、昼は“学食”(がくしょく)としても開放されています。BGMも流れる空間で、ゆったりと喫食する生徒の皆さん。おいしい食事に思わず笑みもこぼれて、会話はいっそう弾みます。

ちなみに、年度初めや夏休み明け、冬休み明けの初日は、給食のメニューが決まっています。“始まりはいつもカレーライス”。この理由を学校栄養士に聞くと、「人気メニューを休み明けの初日に提供することで、登校を促すきっかけの一つになると考えています。また、カレーを作ることによって、しばらく使っていない鍋などに油がよく馴染んで使いやすくなるからです。」とのこと。

4月11日(火)

チキンカレーライス・野菜スープ・グリーンサラダ・お祝いクレープ・牛乳

4月12日(水)

たけのこご飯・鶏肉の七味焼き・高野豆腐の煮物・すまし汁・さくらゼリー・牛乳

4月13日(木)

かけうどん・かき揚げ・大豆ツナサラダ・原宿ドックメープル・牛乳

4月14日(金)

ご飯・酢豚・かに玉スープ・ナムル・フルーツカクテル・牛乳

ちなみに、来週の給食メニューのほんの一部を紹介します。

4月17日(月)は、豚肉と野菜たっぷり炒め・黒蜜抹茶。4月18日(火)には、チョコプリンがデザートです。4月19日(水)には、夏みかん。20日(木)には、鮭のマヨネーズ焼き。21日(金)は、中華料理!チャーハン・ワンタンスープ・杏仁豆腐。

さぁ、皆さん、思わず食堂に足を運んでみたくなりませんか?

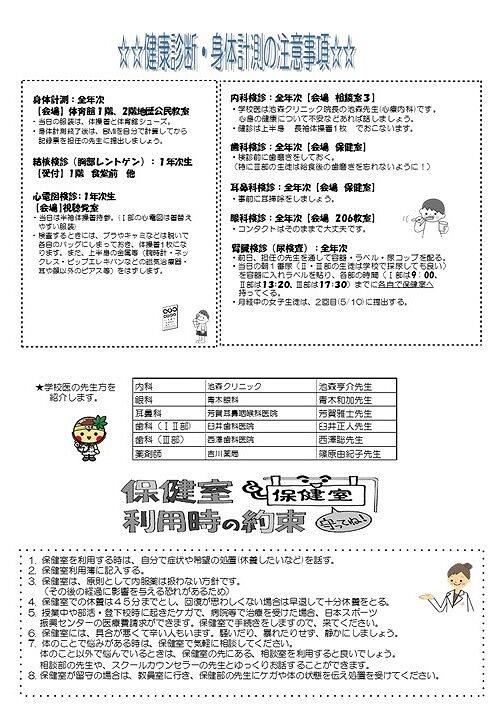

身体計測! BMIを計算してみよう。

4月13日(木)、各部(Ⅰ部<午前>・Ⅱ部<午後>・Ⅲ部<夜間>)では、それぞれ「身体計測」が実施されました。これは、全年次が合同で行う年度当初の恒例行事です。体育館1階トレーニングルームでは、身長・体重の計測が行われました。測定の数値をもとに、さっそくBMI(手軽にわかる肥満度の目安)を計算する生徒もいました。また、同会場では、視力も測定されました。

【トレーニングルーム:視力検査】

【トレーニングルーム:身長測定】 【BMIを計算する生徒】

【トレーニングルーム:身長測定】 【BMIを計算する生徒】●BMIの簡単な計算方法

| BMI=体重÷身長÷身長×10,000 (標準) 22 (やせ)18.5未満 (普通)18.5~25未満 (肥満)25以上 |

地歴公民教室では、1年次生・3年次生を対象に聴力を検査しました。あわせて1年次生には、心電図検査と結核検診も実施されました。

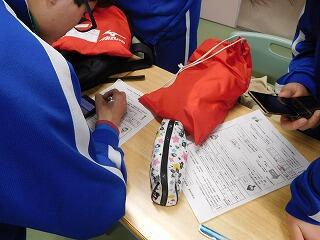

生徒の皆さんは、スクールカラーの青い体育着に着がえて測定会場をてきぱきと移動。検査・測定をとおして、健康な体づくりを意識する意義深い一日となりました。今後も、6月29日(木)にかけて、内科・眼科・耳鼻科・歯科の各検診、腎臓検診(尿検査)が実施される予定です。

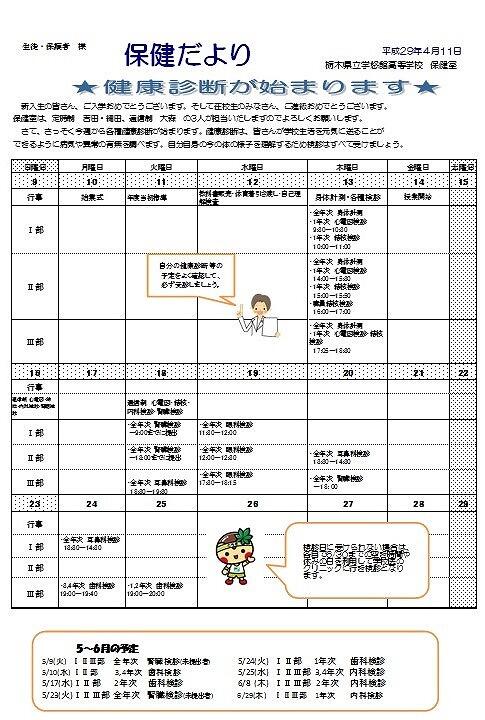

身体計測に先だって生徒に配付された『保健だより』。健康診断の今後のスケジュールが掲載されています。

1年次生 初めて高校教科書を手にする!

4月12日(水)、定時制課程の生徒全員に、今年度授業で使用する教科書の販売が行われました。会議室にずらりと並んだ“教科書の山”の一つひとつは、各人の時間割に合わせてまとめられたその生徒だけの教材セットです。学悠館高校では、一人ひとり時間割が異なるので、もちろん教科書の冊数や種類がおのおの違います。中には、30冊以上も教科書・副教材などを購入した学習意欲の旺盛な生徒もいました。

【会議室:“教科書の山”】 【会議室:教科書を手にする1年次生】

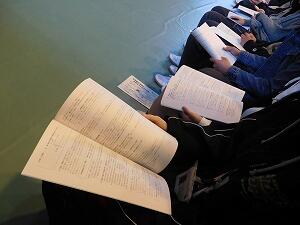

教室に持ち帰ってさっそくページをめくる生徒のみなさん。友人と学習内容を話題に興じたり、掲載されている画像や図表を食い入るように見つめたりする生き生きとした姿が印象的でした。

体育館1階トレーニングルームでは、1年次生・転編入生向けに体育着が販売されました。プリントされている自分の名前に思わず笑みがこぼれます。高校生になった実感が湧いてきたのかな?

【トレーニングルーム:体育着の購入】

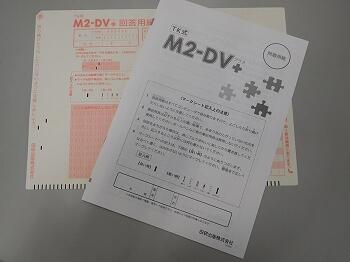

全年次共通でLHRの時間には、HR担任の指導のもと、「ルール・マナー」の学習をしました。あわせて、1年次生には、LHRの時間に「自己理解検査」も実施されました。生徒個人面談も、順調に行われています。生徒の皆さんにとって、とても充実した毎日が続きます。

【各HR:自己理解検査】

4月13日(木)は、全年次共通で身体計測が実施されます。また、1年次生は、結核検診・心電図検診も予定されています。

4月14日(金)からは、いよいよ授業開始!のべ41週にわたる授業の幕開けです。

意欲的に参加する生徒! 年度当初指導がはじまりました。

4月11日(火)、Ⅰ部〈午前〉・Ⅱ部〈午後〉・Ⅲ部〈夜間〉にわかれて、年度当初指導が行われました。

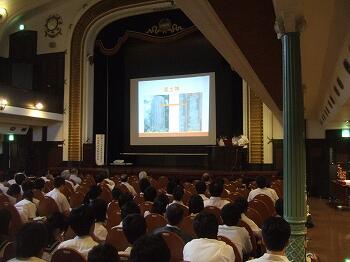

【視聴覚室:生徒指導部の説明】

1年次生には、視聴覚室で学習部・生徒指導部の各担当者から指導がありました。生徒の皆さんは、スライドショーによる学悠館スタイルのわかりやすい説明に集中して耳を傾けていました。その後、HRごとに特別教室・悠友ラウンジ・学習コーナー・体育館・食堂などをめぐる校内案内があり、使用に関する諸注意をよく聴いていました。学悠館での高校生活に対する皆さんの期待をうかがわせます。

【視聴覚室:学習部の説明】 【視聴覚室:学習部の説明スライド】

【教員室入り口のLCDモニター前:1年次生向け校内案内】

2年次生・3年次生(4修)には、アリーナで生徒指導部・進路部・学習部の各担当者から指導がありました。説明資料を見ながらしきりにうなずく生徒の皆さんの姿が印象的でした。

【アリーナ:生徒指導部の説明】 【アリーナ:スクールガイドを見ながら聴く】

【アリーナ:配布された「学習部だよりNo.1】

地歴公民教室に集合した3年次生(3修)・4年次生は、卒業年次生になります。こちらの皆さんは、進路を決めていくという重要な時期を迎えようとしています。指導内容は、「進路希望調査」・「進路活動と問題行動」・「進路の手続き」でした。スライドショーを見たり、ワークシートに書き込みをしたりしながら自分の将来に向き合う姿は、真剣そのものでした。

【地歴公民教室:進路部のワークシート】 【地歴公民教室:進路部の説明】

4月12日(水)は、教科書販売が予定されています。また、1年次生・転編入生には、体育着も販売されます。あわせて1年次生には、「自己理解検査」も実施されることになっています。

なお、本日からⅢ部〈夜間〉の給食が提供されました。給食の様子は、4月14日(金)に「特集 給食の時間1時間目」として掲載する予定です。

【食堂:Ⅲ部<夜間>の給食の様子】

平成29年度始業式 定時制の生徒530余名が集う!

敷地北側のシダレザクラが満開です。

4月10日(月)、午後1時すぎから体育館2階アリーナで、定時制課程の「平成29年度始業式」が実施されました。式に先立って、過日、那須町で発生したなだれ事故で亡くなられた方々に黙祷をささげ、ご冥福をお祈りしました。

大森亮一校長の式辞に始まり、校歌「君にエールを」の斉唱へと続きました。

【満開のシダレザクラ】

【始業式:アリーナ全景】

始業式の後、生徒会が主催する対面式がありました。和やかな雰囲気の中で、対面式は進行しました。上級生代表の生徒会長のMさんから次のような歓迎のことばがありました。

「一人一人がいろいろな見方・考え方に触れ、新しい発見の中で、自身の成長につなげていってほしいと思います。そして、仲間として大きな輪となり絆を築いていきましょう。」

「はじめの1年は、まず授業に慣れ、学校生活を楽しむことを心がけてほしいと思います。そうすれば自然と目標ができ、進みたい道が見えてくると思います。」(一部抜粋)

歓迎のことばに答えて、新入生代表のBさんのあいさつへと続きました。

「勉学や学校行事、部活動で先生方、先輩方、そしてともに入学した友人とともに、積極的に多くのことを学び、吸収し、将来の目標実現のために精一杯努力したいと思っています。」

「卒業を迎えるとき、悔いのない充実した高校生活だったと自信を持って振り返ることができるよう、有意義な毎日を送りたいと思います。」(一部抜粋)

【対 面 式】

その後、相談部職員の自己紹介がありました。あわせて、スクールカウンセラーの勤務についても説明がありました。相談部は、本校独自の教育システムの一つです。生徒の皆さんは、不安や悩みがあるとき、いつでも話を聞いてもらうことができます。

【相談部職員の自己紹介】

休憩をはさんだ後、「情報教育講演会」が開催されました。今回の講演会には、株式会社NTTドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」事務局からインストラクターの松野真弓先生をお招きしました。インターネット上の円滑なコミュニケーションに必要な要素やトラブルの際の影響範囲などについて学習し、生徒のみなさんの情報モラル形成に役立つ絶好の機会となりました。

なお、Ⅲ部(夜間)の生徒には、学校栄養士から給食指導がありました。Ⅲ部の給食は、4月11日(火)から提供が開始されます。

祝!「入学式」挙行 自らの成長を誓う新入生

4月7日(金)、10時から体育館2階アリーナで「平成29年度入学式」が挙行され、新入生316名が入学を許可されました。

【式辞を述べる大森校長】

「本校の生徒指標は、『希望』『自立』『共生』の3つです。自分を見つめ、未来の姿を描いて夢を語る心を持つ。自分の意志で決め、それをやり遂げる自己管理能力を高める。ともに生きる楽しさを感じ、他者に貢献できることの喜びを知る。卒業までにこのような力を、今のレベルに応じて高めていってほしい。」

「本校での生活のスタートを切るにあたって、今までの自分にとらわれることなく、自分の強みを磨くことから始めてみてはいかがでしょうか。一歩踏み出す勇気をもって、自分にチャレンジしてください。」(一部抜粋)

次に、同窓会長、定時制PTA会長、通信制悠友会長からもそれぞれ、「安心して焦らずに」「ゆっくりと確実に一歩ずつ学んでほしい」という心温まる祝辞をいただきました。

式の最後には、定時制課程・通信制課程の新入生代表が、それぞれ「誓いのことば」を述べました。

定時制課程代表のNさんは、「学悠館高等学校の生徒として学則を守り、その名と自分に恥じないような生き方を目ざします。」、「一日一日を大切にし、生活リズムをしっかりと身につけ、心と体を鍛えられるよう有意義な学校生活を送ります。」と力強く高校生活への抱負を述べました。

また、通信制課程代表のKさんは、「学悠館高等学校の生徒として、また社会の一員として、自らを律するとともに、生徒指標の希望・自立・共生を胸にいだきつつ、自らの可能性を信じて、それぞれの目標に向かっていろいろなことに挑戦し、成長していく」と決意を語りました。

【アリーナで入学式に臨む参列者】 【誓いのことばを述べる新入生代表】

在校生に新入生が加わり、学悠館には、ふたたび活気あふれる日々が訪れようとしています。今年度の生徒の皆さんの活躍が今から楽しみです。

なお、定時制課程の来週の予定は、次のとおりです。

4月10日(月) 前期始業式・対面式・情報教育講演会

4月11日(火) 年度当初指導・LHR

4月12日(水) 体育着販売・教科書販売・自己理解検査(1年次)

4月13日(木) 身体計測

※ この期間、担任による生徒面談が予定されています。

「平成29年度公開講座開講式」開催!

4月6日(木)、午後1時30分から会議室で「平成29年度公開講座開講式」が開催されました。公開講座とは、一般の市民の方々が本校の講座のうち希望する授業を生徒とともに1年間受講することのできる学悠館独自のシステムです。生涯学習の観点から県民の方々に広く学ぶ機会を提供すべく創立時から始まった取組で、今年で13年目を迎えます。

【開講式の様子】

あいさつの中で大森亮一校長は、次のように公開講座生の存在価値に敬意を表すとともに、公開講座のさらなる充実に向けた意気込みを語りました。

「昨年度、授業を見学した際、特に感銘を受けたのは、公開講座生の方々がたいへん意欲的に授業に打ち込む姿でした。皆さんの学びに対する真摯な姿は、生徒たちにとって『学び』の意義と喜びを示唆するとても大切な存在となっています。」

今年度の受講生は、101名。「絵画(油絵)」「書道Ⅰ」「絵画(水彩画・版画)」「声楽」「地域総合研究」「篆刻・刻字」「日本文学史」など、18講座にのべ118名が受講することになります。今年度の授業が受講生の皆さまにとって学ぶ喜びに満ちた充実した時間となることを期待しています。

【大森亮一校長のあいさつ】

校歌の歌声 高らかに! 新入生オリエンテーション開催。

4月5日(水)、定時制・通信制それぞれに新入生オリエンテーションが開催されました。スーツ姿の初々しい新入学予定生のみなさん、およそ330名が出席しました。

【教職員の歌声に合わせて練習する新入学予定生のみなさん】

10時すぎからは、体育館2階のアリーナで定時制・通信制合同の入学式予行が行われました。入学を間近に控えたみなさんの表情は、これから始まる高校生活への期待感を垣間見せる笑みにあふれていました。

予行の際には、校歌の指導がありました。初めての校歌でしたが、教職員の歌声に導かれたみなさんの斉唱は、練習するたびに大きくなり、最後にはアリーナに美しく響き渡りました。4月7日(金)の入学式への意気込みを感じさせるすばらしい参加態度でした。

ちなみに校歌『君にエールを』は、本校の創立に合わせて平成17年4月28日(木)に開催された「開校記念式典」で、作曲者である渡辺貞夫さんのサックス演奏によって最初に披露されました。校歌の制定から12年。今では、すっかり生徒・職員の心のよりどころとなっています。

学悠館高校の平成29年度がスタートしました!

【職員会議】

ところで、校庭の南西の一角に2本のモクレンがあります。ちょうど今が花盛りです。このモクレンの花がほころび始める来週には、敷地北側にあるシダレザクラが咲き乱れることでしょう。学悠館の近くにお立ち寄りの際は、ぜひお楽しみください。

【モクレンの花】 【膨らんだつぼみが赤く色づいています。】 【1年前に撮影したシダレザクラ】

一般選抜合格発表と新入生オリエンテーション

正午過ぎには、3月10日に合格したフレックス特別選抜合格者107名も登校し、一般選抜合格者とともに新入生オリエンテーションを行いました。定期券購入手続きのあと、課題テスト、仮LHRでの履修指導、体育館での学校概要説明、体育着の採寸・注文等が行われました。

新入生の次回の登校は4月5日(水)9:00です。この日は、時間割作成・入学式予行等を予定しています。新入生のみなさんは新入生のしおりをよく読み、入学の準備を行うとともに、希望・自立・共生という本校の生徒指標をもとに高校生活への期待感を大いに膨らませてください。

もし何か分からないことがあれば、学悠館高校までお問い合わせください。

【合格発表 】 【履修指導】 【学校概要説明】

栃木駅コンサート(定時制・合唱部)

3月18日(土)14:30に栃木駅通路にて栃木駅コンサートが催されました。

主催は栃木翔南高校音楽部なのですが、平成24年度から本校の合唱部も参加しています。(それ以前は本校の有志が参加していました。)

部員数が少ないため、翔南高校のブラスバンド演奏にかなう声量が見込めず、毎年お箏の演奏を披露しています。

今年は、「さくら」「うさぎ」「荒城の月」「うれしいひなまつり」を演奏しました。

プログラムの最後に、翔南高校と本校それぞれの校歌を披露しました。

いつか部員数を増やして、翔南高校のブラスバンド演奏をバックに合唱曲を披露したいです。

この日も、多くの方に来場いただきました。

ありがとうございました。

平成28年度の最後を飾る修業式・表彰式を実施しました

【全校生徒の見つめるなか、校長先生から表彰されました】

・栃木県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会優秀賞

・社会部会研究発表大会最優秀賞(歴史研究部)

・栃高文連JRC功労賞、ボランティアスピリット賞ブロック賞(JRC部)

・書初中央展特賞・金賞、栃木県高等学校書道展佳作

・栃木県高体連優秀選手

・関東地区高等学校定時制通信制レシテーションコンテスト第3位

・平成28年度県高校定時制通信制秋季大会

・大平山廻遊駅伝競走大会第3位

次に、学校内のものとして、平成28年度1か年皆勤賞、君にエール賞が表彰されました。

最後に、各種試験等の表彰が行われました。表彰された資格試験は次のとおりです。日本漢字能力検定、ニュース時事能力検定、歴史能力検定、実用数学技能検定、硬筆書写技能検定、毛筆書写技能検定、全商ビジネス文書実務検定試験、珠算・電卓実務検定試験、全商簿記実務検定試験、全商情報処理検定試験、全商商業経済検定試験となります。

表彰式後に、修業式が行われました。式の中で、校長先生から「レジリエンス」に関するお話がありました。レジリエンスとは、“困難を乗り越える力”とか“挫折から回復する力”のことを言うそうです。そして、この力に関してのけん玉の実験について紹介してくれました。そこから見える大切なことは、楽観的に、そして、前向きに考えていくことや、感情をコントロールすることです。柳や竹のように、受け止めてしなやかに元に戻るという、心の在り方が重要であるとのことです。ぜひ、毎日の生活の中で、このことを意識し、しなやかに物事を捉え、対応できるようになりたいですね。詳細については、校長先生の式辞H290314 修業式式辞(定時).pdfを参照してください。

【校長先生の話をしなやかに聴いている生徒たち】

修業式をもって、平成28年度も終了です。長い春休みになりますが、平成29年度に備えて、じっくりと充電し、充実した1年が過ごせるように準備してください。新入生もそろった平成29年度前期始業式は4月10日(月)を予定しています。そのときにまた元気な姿を見せてください。

祝・卒業!

【厳かな雰囲気の中、校長先生から】

定時制では、4年次生49名、3年次生57名、合計106名の生徒が、通信制では55名の生徒が学悠館高校を巣立っていきました。

国歌斉唱後、校長先生から卒業証書の授与が行われました。担任の先生から一人一人呼名され、大きな返事が体育館中に響き渡りました。そして、卒業生代表として4年次生のI君に卒業証書が手渡されました。

【校長先生からI君に卒業証書が手渡されました】

その後、校長先生の式辞、同窓会長様、定時制PTA会長様、通信制悠友会会長様からの祝辞がありました。校長先生の式辞は別途アップしてありますでの、ご参照ください。続いて、卒業の辞として、定時制、通信制の卒業生の代表からそれぞれ卒業にあたっての言葉がありました。定時制では、3年次のK君が代表として、感極まる部分もありましたが、堂々と、立派に話をしてくれました。K君の思い溢れる言葉に、会場から大きな拍手が自然にわき起こりました。

【卒業の辞:大きな感動をすべての人に与えてくれました】

最後に、学悠館高校の生徒として最後の校歌を在校生とともに斉唱し、式は滞りなく終了しました。卒業生のみなさん、そして保護者のみなさん、ご卒業、本当におめでとうございました。

さて、卒業式について、少し調べてみました。日本国外でも学位授与のための卒業式は存在するそうですが、西欧諸国など学校の課程修了が公的試験(バカロレア(フランス)、アビトゥーア(ドイツ、フィンランド))の取得によって認定される国では、卒業という概念はなく、そのため卒業式も存在しないのだそうです。日本では、1872年(明治5年)の学制の施行に伴い、各等級(学年)ごとに試験修了者に対して卒業証書を受容したことに起源を持っているそうです。その後、明治10年代頃(1870年代半ばから1880年代にかけて)に現在のような独立した儀式として定着していったそうです。