文字

背景

行間

News

News

中 立会演説会

2月13日(木)に中学校の生徒会長。副会長選挙の立会演説会が行われました。

生徒会長に2年生5人、副会長に2年生1人、1年生3人が立候補しました。

候補者は与えられた3分以内で意気込みや公約を伝えていました。

投票はすぐに行われ、14日(金)の昼休みに校内放送で選挙結果が発表になります。

生徒会長に2年生5人、副会長に2年生1人、1年生3人が立候補しました。

候補者は与えられた3分以内で意気込みや公約を伝えていました。

投票はすぐに行われ、14日(金)の昼休みに校内放送で選挙結果が発表になります。

中2 中大連携講座

2月10日(月)に中学2年生を対象に中大連携講座が開かれました。

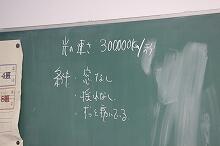

宇都宮大学の瀧本家康先生に「光の速さ」をテーマに授業をしていただきました。

漫画の1シーンを切り取って、光の速さについて中学生にもわかりやすく話してくださいました。

”マクスウェル方程式”、”相対性理論”などの専門用語を使いつつ、日常生活と物理学を結びつけた説明に、納得しきりの生徒たちでした。

宇都宮大学の瀧本家康先生に「光の速さ」をテーマに授業をしていただきました。

漫画の1シーンを切り取って、光の速さについて中学生にもわかりやすく話してくださいました。

”マクスウェル方程式”、”相対性理論”などの専門用語を使いつつ、日常生活と物理学を結びつけた説明に、納得しきりの生徒たちでした。

中1 中大連携講座

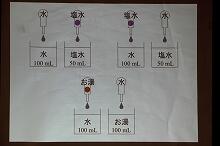

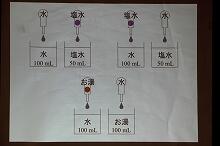

2月5日(水)に中学1年生を対象に中大連携講座が開かれました。

この中大連携講座は宇都宮大学教育学部と連携して行われている授業です。

今回は、南伸昌先生に、光の屈折についての授業・実験をしていただきました。

光の屈折を見るために、みんなでビーカーを必死に覗いている姿が印象的でした。

この中大連携講座は宇都宮大学教育学部と連携して行われている授業です。

今回は、南伸昌先生に、光の屈折についての授業・実験をしていただきました。

光の屈折を見るために、みんなでビーカーを必死に覗いている姿が印象的でした。

SDGs―ゴールに向けた16歳の提案―(高1)

1月31日(金)6,7限に、高校1年生による総合的な探究の学年発表会が行われました。

高校1年生はこの一年間、総合的な探究の時間において、持続可能な開発目標のために、私たちは何を課題としてとらえ、何に取り組んでいけば良いかを考え、研究してきました。今回は、各クラスから選出された代表者が、環境問題・核兵器廃絶・経済格差などをテーマに発表しました。問題の原因を深く考察し、長期的な目でとらえた解決策を、プレゼンターそれぞれの個性が光るプレゼンテーションで提案していました。

「校長室より」へ

高校1年生はこの一年間、総合的な探究の時間において、持続可能な開発目標のために、私たちは何を課題としてとらえ、何に取り組んでいけば良いかを考え、研究してきました。今回は、各クラスから選出された代表者が、環境問題・核兵器廃絶・経済格差などをテーマに発表しました。問題の原因を深く考察し、長期的な目でとらえた解決策を、プレゼンターそれぞれの個性が光るプレゼンテーションで提案していました。

「校長室より」へ

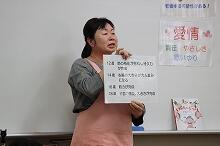

中3 いのちの授業

1月30日(木)の6時間目に中学3年生が最後の”いのちの授業”を受けました。

”いのちの授業”は各学年3回ずつ行っていて、3年生は今回で9回目になります。

助産師の相田先生が「いのちのつながり」をテーマに、自分の心や体を大切にして、他人に対して思いやりの心を持って接すること、の大切さを丁寧に話してくださいました。

”いのちの授業”は各学年3回ずつ行っていて、3年生は今回で9回目になります。

助産師の相田先生が「いのちのつながり」をテーマに、自分の心や体を大切にして、他人に対して思いやりの心を持って接すること、の大切さを丁寧に話してくださいました。