文字

背景

行間

真岡工業高校NEWS

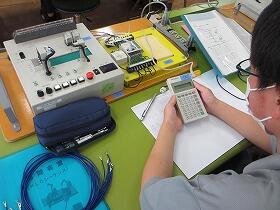

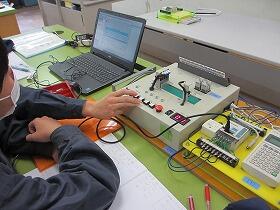

生産機械科1年「電気」実習4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

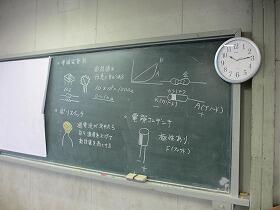

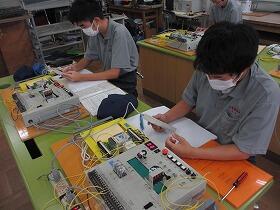

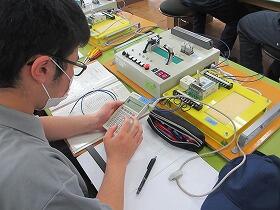

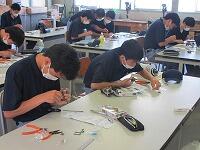

本日10/23(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の後半4週目の様子をご紹介します。

「電気」実習の1~3週目では、ギヤ比を学習しながらギヤボックスを組み立し、抵抗器の基礎とハンダ付けの技術を習得しました。

電気実習の後半からは基板を完成させ、マイコンカーを完成させる作業に入ります。

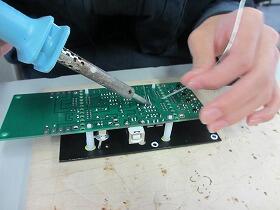

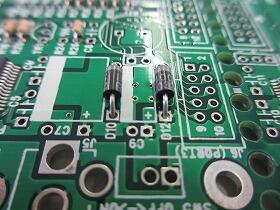

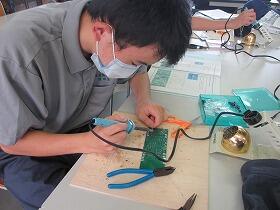

本日行った4週目では、ポリスイッチや電解コンデンサの基礎を学んだ上で、基板を台にセットしてそれぞれの部品をハンダ付けしました。

ポリスイッチと電解コンデンサの説明

実習に使用した道具

基板を台にセットして作業する様子

以上が「電気」実習4週目の内容となります。

次回投稿は10/26(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 「溶接実習」5週目

生産機械科2年 実習紹介!

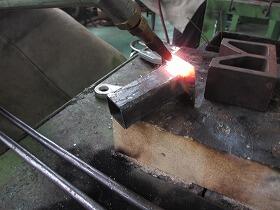

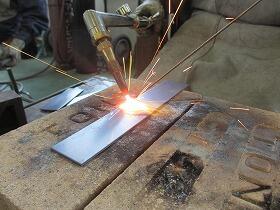

本日、10月20日(火)は生産機械科2年において実習が行われました。今回は「溶接実習」5週目についてご紹介いたします。

先週はアーク溶接の基礎知識や作業手順について学びました。今週はいよいよ溶接を行います。

まずは、安全に作業を行うために、エプロン・手袋・靴カバーを装着します。

アーク溶接用の装備

次に、タッピングやブラッシングと呼ばれるアークを発生させるための作業を練習しました。作業台に鉄板を乗せ、電流が流れている溶接棒で叩いてスパーク(火花)を発生させます。

鉄板と溶接棒の距離を一定に保ちながらアークを発生させます。この距離が近くても遠くてもアークが安定しません。

溶接後の鉄板にはスラグ(溶接部を空気から保護する膜)が固まっているので、ハンマで割り、ブラシで表面を整えます。

スラグを割る様子

スラグを取り除くと、下図のようになります。アーク溶接の溶接部はガス溶接と比較して、幅が広く、深いのが特徴です。

アーク溶接によって接合した部分

アーク溶接は5000℃を越える高温で接合するため、厚めの材料であっても接合することができます。

次回は10月23日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

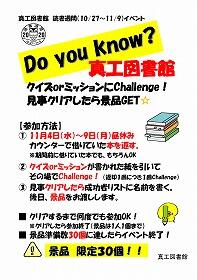

読書週間のイベントの実施について

10/27(火)~11/9(月)は、「読書週間」です。

読書週間とは、1947(昭和22)年に「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わり、その年の11/17から第1回「読書週間」が開催されました。その時の反響が素晴らしく、第2回以降は現在の10/27~11/9と期間を定め、全国へと拡がっていきました。それから70年以上が経った今、「読書週間」は日本中に定着し、世界の中でも日本は「本を読む国民」の国となりました。(参考:「公益社団法人読書推進運動協議会」HP)

さて、今年は真工高でも読書週間のイベントを開催したいと思います。

題して「Do you know?真工高図書館」です!

クイズorミッションにチャレンジし、見事クリアしたら景品ゲット!

詳しい参加方法やルールについては、上の画像、または校内に掲示されているポスターを参照してください。

みなさんの挑戦を待っています!!!

生産機械科3年 機械仕上実習 3週目

本日10/19(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」3週目の様子をご紹介します。

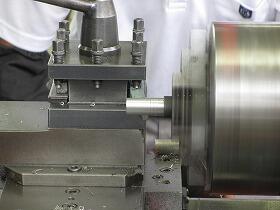

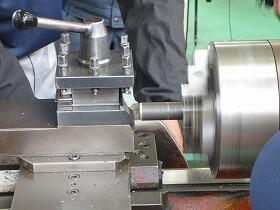

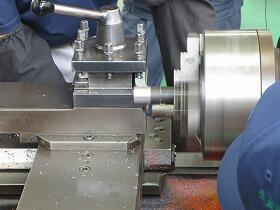

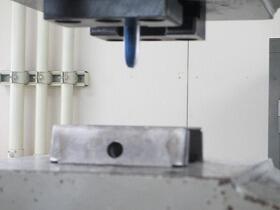

今回は前回までの実習で旋盤加工を行った材料に、いよいよホブ盤での歯切り加工を行いました。

ホブ盤はホブと呼ばれる刃物を使い材料を一定速度で回転させながら切削加工を行う機械です。

目的とした歯車を製作するために、歯車の直径と歯数に合わせてホブと材料の回転速度を設定します。

歯切り加工の様子

ホブ盤は全員が同時に行えないため、更に旋盤の練習も行いました。

今回は指定された寸法近づけ、誤差0mm ~ マイナス0.05mmを目標に練習を行いました。

旋盤加工の様子

次回は10/20(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

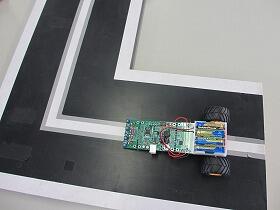

生産機械科1年「制御・マイコン」実習6週目

生産機械科 工業技術基礎紹介

本日10/16(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。

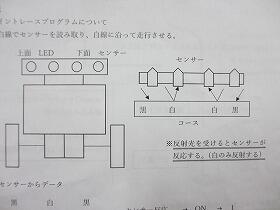

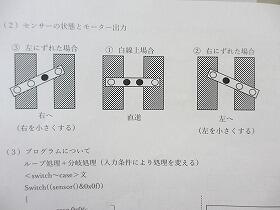

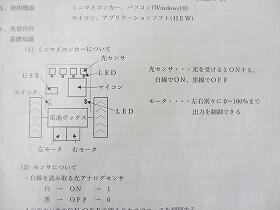

「制御・マイコン」実習の6週目では、マイコンカーに搭載されているセンサを使用して白線を読み取りながらゴールを目指す「ライントレースプログラム」を学習していきます。生徒は2進数、10進数、16進数を学びながら、センサの様々な読み取りパターンに応じたモータの制御値を決めていきます。

ライントレースの仕組み

様々なセンサの読み取りパターン

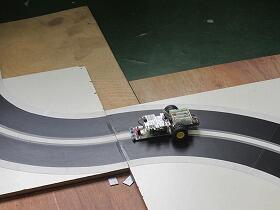

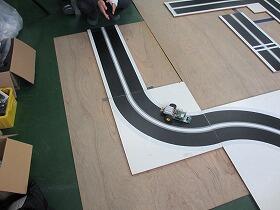

コース全体の様子

最初は制御値を仮で設定して走らせますが、上手く動くことはほぼなく、白線に沿って首を振るような動作になってしまいます。プログラムを修正していくと同じコースでも白の上をスムーズに動くようになります。

S字カーブを曲がる様子

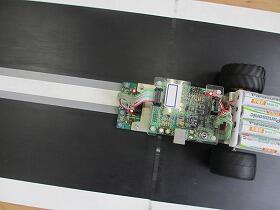

走行中のセンサの様子

最後の難所であるクランクではコースアウトするマシンが多数発生しました。どの生徒も「どうすればうまくいくか」を自分で考察していました。

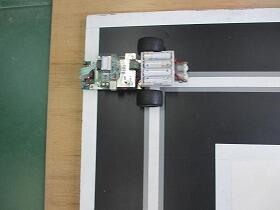

クランクの様子

以上(全6周)が1年生工業技術基礎「制御・マイコン」の実習内容になります。

次回投稿は10/19(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

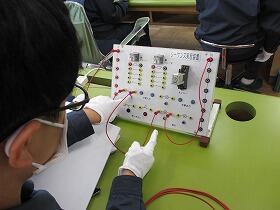

「プログラミング学習」出前授業

出前授業「プログラミング学習」

~Basic言語を用いたロボット制御~ 電子科

期 日 : 令和2年10月12日(月) 13:30~15:20 真岡市立真岡中学校

内 容 : 「計測・制御のプログラミング」と題してBasic言語を利用した制御プロ

グラミングを学習することを目標とし、今回で2年目の出前授業を真岡市

立真岡中学校の中学3年生を対象に真岡市教育委員会の協力により「プロ

グラミング学習」を実施した。

実施にあたり、本校の電子研究部の7名がアドバイザーとなり、中学生

に楽しく、プログラミング的な考え方を中心に実践するなどサポートしな

がら中学生に丁寧に教える姿には好感が持てた。

プログラミング学習の様子

生産機械科2年 溶接実習 4週目

本日は生産機械科2年生において実習が行われました。今回は溶接実習の4週目についてご紹介いたします。

本日から3週に渡ってアーク溶接の内容を学習します。前半は復習を踏まえて、ガス溶接による鉄板の接合を行いました。

アーク溶接はガス溶接と比べてエネルギーが大きく、「高い温度」「深く、広い幅」で溶接を行うため、あらかじめ材料に加工を施します。ここでは「開先」と呼ばれる材料への加工を行いました。

開先を加工する様子

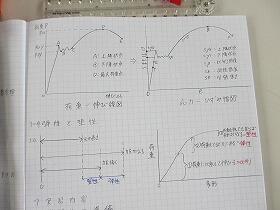

後半はアーク溶接の理論や、使用する機器の使い方について説明を受け、ノートをまとめて次回の予習を行いました。

説明を受ける様子

ノートをまとめる様子

今回はアーク溶接の理論について学びました。次週はいよいよアーク溶接を行います。

さて、次回は10月16日(金)生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科1年「制御・マイコン」実習5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日10/9(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。

「制御・マイコン」実習の5週目では、直線と右カーブ・左カーブの混ざった複雑なコースを正確に走るようにモータの出力値を調整しながら何度もトライしていきます。

コース全体の様子

プログラム作成の様子

作成したプログラムの一部

最初は直線でもコースアウトしてしまうマシンが多く、直線を走らせる難しさを学びました。次の左カーブでも曲がりすぎや、大回りしてしまうマシンが多く、何度も繰り返しプログラムの修正行いました。マシンの置き方やスピード、モータの出力値など様々な条件を自ら考えて実習に望みました。

修正前の様子

修正後の様子

次回は光センサを用いてコースの白線を読み取りながら走るようにプログラミングを行います。

次回投稿は10/13(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

卒業生より測定器を寄贈していただきました!

本校機械科第3回生にあたる大越秀夫様より、マイクロメータやシリンダーゲージ等の貴重な測定器を多数寄贈していただきました。

大きめのサイズから複雑な形状に用いる測定器も多くあり、学校の教育活動に大いに役立つものばかりです。授業や実習、資格試験の指導等に活用させていただきます。有難う御座いました!

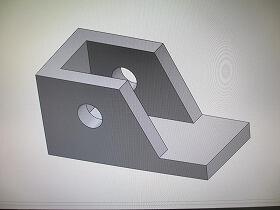

生産機械科マウスシールド

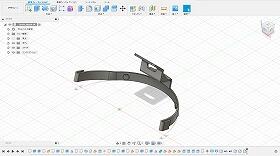

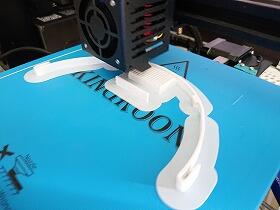

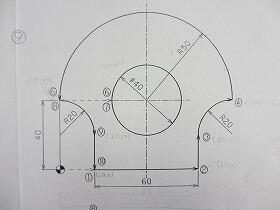

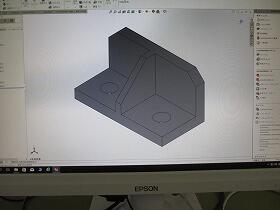

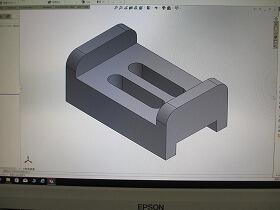

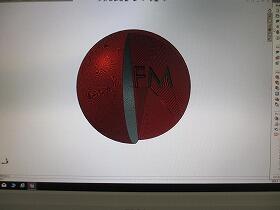

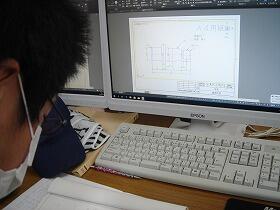

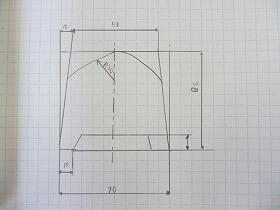

生産機械科の3年生が課題研究で3Dプリンタを使用しスマイルマスク(マウスシールド)を設計・製作しました。

3D CADを使用し設計

3Dプリンタで製作

完成したマウスシールド(正面)

完成したマウスシールド(横)

校名と科名を印字

生産機械科3年生の出身中学校へ寄贈し、恩師の先生方に使っていただければと、生徒たちが考案し製作しました。今後、真岡市内の中学校へ連絡を取らせていただき配布できればと考えています。本校では、実習や教室での座学において、機械系の職員が活用しています。声がこもらず生徒への指示や説明がしやすく大変助かっています。

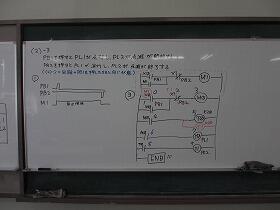

生産機械科1年「制御・マイコン」実習1~3週目

1年生工業技術基礎、「制御・マイコン」実習の1~3週目の様子をご紹介します。

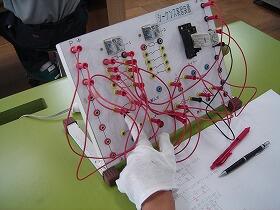

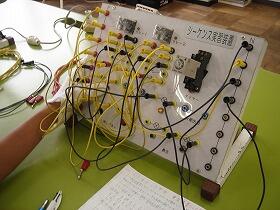

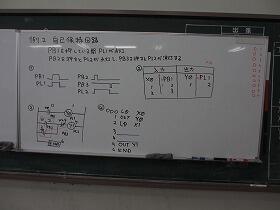

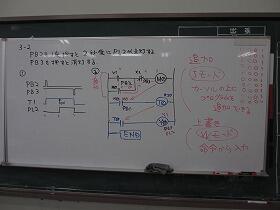

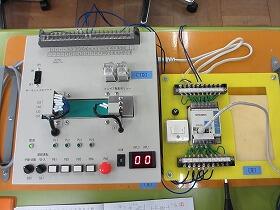

「制御・マイコン」実習の前半(1~3週目)では、制御の基本を学ぶために有接点によるシーケンス制御を学習します。シーケンス実習装置と電磁リレーを用いて簡単なリレー回路を自分で組めるように学習していきます。

シーケンス実習装置

1週目ではa接点、b接点の動作について学んだ後、各接点を使用したパイロットランプの点灯回路を作成します。写真はボタンを押すと緑色と橙色のパイロットランプが点灯している様子です。

パイロットランプが点灯する様子

2週目では電磁リレーの動作について学んだ後、電磁リレーを使用したパイロットランプの点灯回路を作成します。電磁リレーを使用すると複数の動作を1度で制御することができます。回路が複雑になるほど混乱する生徒が多いため、指さし確認を行いながら図面をみて上から順番に回路を組むよう指導していきます。

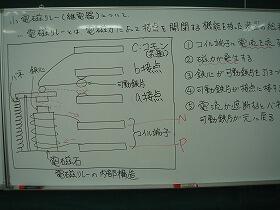

電磁リレー内部の説明

電磁リレーを使用した回路

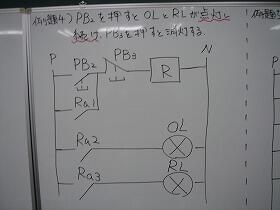

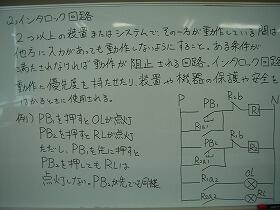

3週目では電磁リレーを使用した自己保持回路とインタロック回路について学びます。どちらも家電製品や工場などの生産機械には欠かすことの出来ない回路です。これらを組み合わせて動作に優先度をつけることで、「扉が開いている間は操作できない」等の複雑な回路を作ることができ、ヒューマンエラーや事故を未然に防止することにつながります。

自己保持回路の例題

インタロック回路の例題

電磁リレーを2個用いた配線の様子

3週目になると生徒は自分で回路を考え、難しい回路も配線できるようになります。

以上が「制御・マイコン」実習前半(1~3週目)の内容です。

後半では「電気」実習で製作したミニマイコンカーを制御していきます。

生産機械科1年「制御・マイコン」実習4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日10/2(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回から各テーマ後半の内容に入っていきます。今回は「制御・マイコン」実習の4週目の様子をご紹介します。

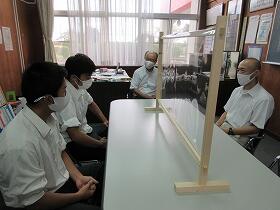

「制御・マイコン」実習の前半(1~3週目)では、制御の基本を学ぶために有接点によるシーケンス制御を学習しました。後半では別の実習室に移動し、「電気」実習で製作したミニマイコンカーの制御を学習します。※後半実習を行う部屋では感染症飛沫防止の為の生徒間にパーテーションを取り付けています。

内容説明の様子

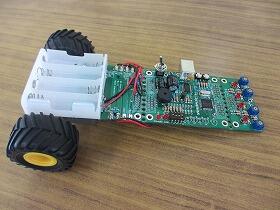

製作したミニマイコンカー

初回の班はローテーションの関係上、自分の身にマイコンカーが完成していないため先輩が製作したミニマイコンカーを用いて学習を行いました。まず初めにミニマイコンカーの各部名称及び機能と、プログラムの学習を行います。

各部名称の説明

プログラムの構成を学んだところで、実際にコース上(直線1M)を走らせて動作確認を行います。同じように作られたマシンでも同じ動作はしないため、1台1台の特徴に合わせコースアウトしないよう左右のモータ出力を調整していきます。

コースを走らせる様子①

コースを走らせる様子②

調整の上手な生徒や、左右モータの差が少ないマシンは2M直線までクリアすることが出来ました。試行錯誤しながら微調整を繰り返す様子を見ることが出来ました。

次回投稿は10/9(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎を紹介いたします。

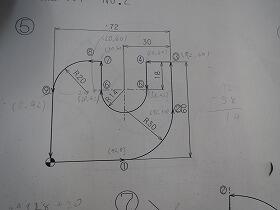

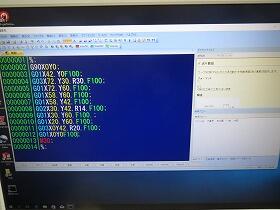

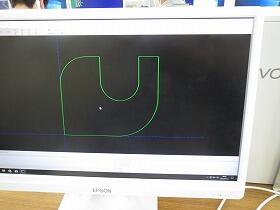

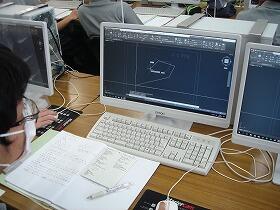

生産機械科2年 MC実習 3週目

本日9/29(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は「MC実習」3週目の様子をご紹介します。

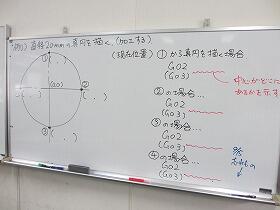

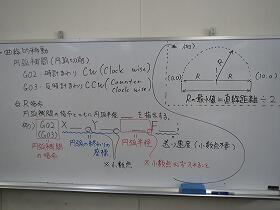

今回は過去の実習で学んだ内容を応用して、真円を切削するプログラムについて学習しました。

下図のように切削を始める位置によってプログラムが変化することを確認しながら、プログラムを検討しました。

プログラムの説明

次に、円弧と真円を組み合わせて、下図のような図形のプログラムについて検討しました。前回の内容も含まれている課題ですので、生徒も前回の実習報告書(実習ノート)を見て、思い出しながら取り組みました。

円弧と真円を応用した課題

3週目ということもあり、パソコンの使い方や、プログラム言語にも慣れてきた様子でした。

後半に行うMC実習(3週)では生徒が自ら考えたデザインをアルミ二ウムの板材に切削します。

プログラムを考える様子

次回は10/2(金)に生産機械科1年の工業技術基礎についてご紹介します。

生産機械科3年 機械仕上実習 2週目

生産機械科3年 実習紹介

本日9/28(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」2週目の様子をご紹介します。

前回の実習で外径切削を行った材料をひっくり返し、裏側に段をつける端面切削を行いました。

端面切削の後に角を少し丸めるために面取りという加工を行いますが、どうしてもバリがでるため前回穴をあけたところに更にリーマという仕上加工を行います。

端面切削の様子

リーマをかける様子

今回は旋盤の他に、フライス盤の実習も行いました。

フライス盤は、エンドミルをいう刃を回転させ材料に押し当てることで、削り加工をする機械です。

金属の角材を六面削る練習を行いました。

フライス盤加工の様子

次回は9/29(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科1年「電気」実習3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/25(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の3週目の様子をご紹介します。

「電気」実習の3週目では、前回抵抗器をハンダ付けした基板を用いて、更にコンデンサ等別の電子部品をハンダ付けしていきます。前回に引き続き、高温となるハンダ小手の取り扱いに注意しながら、細かい作業に集中して取り組んでいきます。

作業説明の様子

最初に電子部品を仮止めした基板を暖め、そこにハンダを溶かして落とすと仕上がり良くハンダ付けが出来ます。生徒は何度も失敗しながらハンダ付けの技術を学んでいました。

ハンダ付けを行う様子

今回取り付けた部品

ここまでが「電気」実習前半の内容となります。

後半では「制御・マイコン」実習において、作成したマイコンカーを制御していきます。

次回投稿は9/28(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

キャリア形成支援事業【建設科】

10月17日(木)、本校を会場にキャリア形成支援事業を実施しました。

今年度は『専門工事業の理解』をテーマに、5業種の技術者の方々を招き、班ごとの体験活動をさせていただきました。

全員がそれぞれの分野の仕事を体験し、専門工事の魅力と職人の方々の技術を身近に感じることができた充実した活動となりました。

【参加業者】

・株式会社大勝建設:足場工事

・株式会社英和技研:左官工事

・長谷川建設株式会社:型枠工事

・株式会社カネダ:鉄筋工事

・株式会社大場工業:鉄筋工事

・株式会社石野内装:内装工事

【生徒のコメント】

今回、私達はこの「キャリア形成支援事業」を通して、職人さんのすばらしさや、仕事の大変さ、そして上手に出来たときの「やりがい」や「楽しさ」を感じることができました。この体験を活かし、学校生活や今後の就職活動に励んでいきたいと思います。

建設科2年 蓬田大輝

技術者倫理・安全教育講話

令和2年9月18日(金)1~3時限目を用いて、建設科1年生を対象に「技術者倫理・安全教育」を実施しました。

工業の世界を目指すものにとって大切な倫理観や安全に対する意識の向上を促しました。自らの考えを深め、他者の意見を聞く場面もあり、有意義な時間となりました。

生産機械科1年「電気」実習2週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/18(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の2週目の様子をご紹介します。

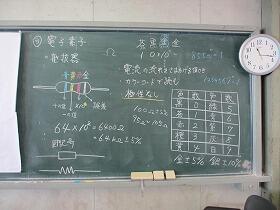

「電気」実習の2週目である今回は、ミニマイコンカーを制御するために必要な基板を用いて、抵抗器の基礎的な知識とハンダ付けの技術を学びます。抵抗器は様々な種類があり、カラーコードと呼ばれる色で抵抗値を判断します。すべて覚えるのは大変ですが電子機器には欠かすことの出来ない要素のため、しっかりと学んでいきます。

抵抗器の基礎知識について

抵抗器の基礎を学んだところで実際にマイコンカーの基板に抵抗器を取り付けます。とても細かい作業なので、ハンダこてでハンダを溶かしながら慎重に行っていきます。今回の実習で初めてハンダこてを使用する生徒も多く、火傷をしないように十分注意しながら作業を行いました。

ハンダ付けを行う様子

3週目では完成したギヤボックスと基盤を用いてマイコンカーを仕上げていきます。

次回投稿は9/25(金)に生産機械科1年生の実習を紹介いたします。

生産機械科3年 自動制御実習 4週目

本日は生産機械科3年「自動制御実習」の4週目についてご紹介します。この実習では、「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について1つの班が2手に分かれて実習を行いました。

今回はロボットアームの制御についてご紹介いたします。本校の生産機械科では、EPSON製のロボットアームを用いて実習を行います。

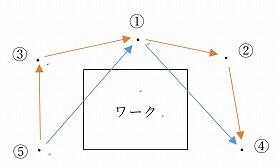

下図のようにポイントをいくつか設定し、順番にポイントからポイントへ移動する「PTP制御」(Point to Point 制御)という制御方法を用います。

PTP制御について

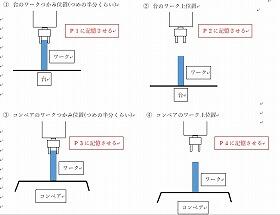

ロボットアームを駆動させる6つの軸の動きを考えながら、ポイントを設定していきます。今回は下図のように、ロボットアームを用いて、ワーク(材料)を台の上からコンベアへと移動させるためのポイントを考え、プログラムしました。

今回指示するポイントについて

ロボットアームやコンベアなどの生産機械を自ら制御することによって、生産システムの自動化について理解を深めた様子でした。

ロボットアームの軸について検討する様子

飛沫防止パーテーション贈呈式(益子中)

9月15日、益子中学校で飛沫防止パーテーション贈呈式が行われ、益子中学校卒業の建設科3年 青木君、小崎さん、片岡さん、林さんが参加し、製作したパーテーション7個を贈呈してきました。

益子中学校の校長先生や恩師からはとても感謝され、生徒達は製作した手順や近況を報告してきました。

また、真岡新聞社からの取材もあり、生徒それぞれがパーテーション製作についての思いを語っていました。

益子中の先生方との集合写真 生徒代表あいさつの様子

益子中学校長からのお礼の様子 真岡新聞社の取材の様子

飛沫防止パーテーション寄贈(益子特別支援学校、物部中)

9月8日に益子特別支援学校に建設研究部の 建設科3年 平賀君と峰岸君 が飛沫防止パーテーション21個寄贈してきました。生徒の活動で対面する機会が多くあるので、とても役立つと感謝されていました。

また、9月10日には、物部中学校卒業の 建設科3年 藤田君と横田君 が飛沫防止パーテーション8個を寄贈してきました。校長室でも来校者と対面するときに実際に活用されており、安心感があり、とても役立つと感謝され、生徒達も寄贈できて満足していました。

寄贈の様子(益子特別支援学校) 説明の様子

寄贈の様子(物部中) 寄贈するときに校長室で使用している様子

生産機械科2年 MC実習 2週目

本日は生産機械科2年「MC実習」の2週目についてご紹介いたします。

先週はマシニングセンタについての説明と、板の中央に穴を開けるプログラムについて学習しました。

今回は下図の説明のように円弧の形に切削するための指令を用いてプログラムを作成しました。

円弧補間の説明

指令の書式の説明を受けたあと、下図のように削りたい形状から座標を取っていきます。自由な形を切削する場合には、方眼紙などを用いて作図し、座標を取ることもありますが、今回は練習として、与えられた課題について座標を取りました。

座標を取っていく様子

下図のように指令・座標・円弧の半径などの条件をプログラムします。

プログラムの様子

下図は、シュミレーションソフトによる、プログラムのシュミレーションです。正しいプログラムであれば、課題の形と同じように切削のシュミレーションをすることができます。

シュミレーションの様子

次週は今回の内容を応用して「真円」(しんえん)のプログラムについて学習していきます。

次回は9/18(金)に 生産機械科1年 工業技術基礎についてご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上実習 1週目

生産機械科3年 実習紹介

本日9/14(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械制御実習」1週目の様子をご紹介します。

2年生までの機械仕上実習では「旋盤」のみを用いた実習でしたが、3年生では「フライス盤」「ホブ盤」などの工作機械も用いた歯車加工の実習です。

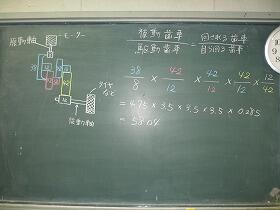

歯車では始めに「モジュール」と言われる歯の大きさや歯の数を決め、そこから「基準円」と言われるピッチ円直径や、歯の山である歯先円直径、歯の谷である歯底円直径を計算します。

計算で求めた数字を基に、材料を旋盤で削り出していきます。ここまでは2年生で習った「外径切削」の復習です。

外径切削の次はセンターにΦ20mmのをあけるため、下穴のセンタードリルから徐々にドリルの径を大きくしていきます。

ドリル径を大きくすると切削抵抗が増えるため、回転速度を遅くしていきます。

旋盤加工の様子

次回は9/15(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

生産機械科1年「電気」実習1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/11(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気」実習の1週目の様子をご紹介します。

この実習ではミニマイコンカーを製作しながら、モータとギヤの関係、ハンダ付けなどの電気機器組立に必要な技術・知識を習得していきます。1週目である今回は、ミニマイコンカー製作キット中のギヤボックス製作キットを使用してモータとギヤの関係について学びながらギヤボックスを組み立てていきます。

ギヤボックス製作キット

モータとギヤの関係

ギヤボックスの組立は細かい作業になりますが、生徒は集中して取り組んでいました。完成したギヤボックスはモータが2個接続でき、左右の軸をそれぞれ別々に回転させることができるというものです。このギヤボックスを使用して、ミニマイコンカーを製作していきます。

組み立てている様子

完成したギヤボックス

2週目ではミニマイコンカーの基盤に抵抗やコンデンサなどをハンダ付けしていく作業を行います。

次回投稿は9/14(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

生産機械科2年 「MC実習」1週目

本日は生産機械科2年生の「実習」から「MC実習」の1週目についてご紹介します。

「MC実習」のMCとは「マシニングセンタ」の略称で、回転する切削工具を用いて材料を切削する工作機械のことを指します。似たような工作機械にフライス盤というものがありますが、マシニングセンタは以下の3点についてフライス盤と異なります。

1 使用する切削工具の交換を自動で行う。

2 切削工程をプログラムすることで自動で切削を行う。

3 閉鎖された空間で自動切削を行うので周囲を汚さない。

このようにプログラムによって自動で切削加工を行うことができるため、同じ部品をいくつか作成したい時や、複雑な形の部品などの加工に適しています。

マシニングセンタ

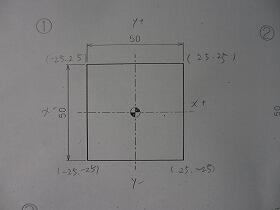

今回の実習では、板材の中央に穴を開けることを想定したプログラムを作成しました。まずは、板材の寸法から、穴の位置を計算によって求めます。この時に、原点の位置によってX軸-Y軸における数値が変わってくるので、原点からの距離をよく考えながら作業を行いました。

板材の簡単な図面

計算を元に考えた座標をプログラムにして入力します。

プログラムを作成する様子

次週のMC実習では、直線や円弧などの「図形」を形取ることを想定したプログラムについて学習していきます。

さて、次回は9月11日(金)生産機械科1年 工業技術基礎について紹介します。

建設業仕事説明会

令和2年度 建設業仕事説明会を実施しました!!

令和2年9月4日(金)、栃木県建設業協会芳賀支部主催の建設業仕事説明会が建設科1年生および保護者の方(希望者23名参加)を対象に実施されました。

建設業協会芳賀支部 理事河原恵治 様 のご挨拶に始まり、土木の仕事について 松栄建設株式会社 茅嶋利夫 様 より、建築の仕事について 大瀧建設株式会社 大瀧武志 様 より講話をいただきました。現場の一線で働く方の貴重な話を聞くことができ、建設業の魅力、資格の重要性、今学ぶことの大切さ、そして仕事の大変さなどを知り、関心を高めるとともに理解を深めることができました。

生産機械科1年「板金・溶接作業」3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日9/4(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の3週目の様子をご紹介します。

今回は前回に引き続き、ペン立てを作成するためのイニシャルと外形の仕上げを行っていきます。生徒はバリや突起が残らないよう、手触りが滑らかになるまで何度もヤスリで削っていきます。

金ヤスリで削る様子①

金ヤスリで削る様子②

コツを掴んでくるとあまり力を入れなくても金属が削れるようになっていきます。こうして生徒達は物作りの技術を身につけていきます。

完成したイニシャル

完成したイニシャルと他3枚の板は「板金・溶接作業」実習の後半で実際に溶接を行い、自分だけのペン立てへと組み上げていきます。

次回は9/8(火)に生産機械科2年生の実習を紹介いたします。

飛沫防止パーテーション贈呈式

のざわ特別支援学校の久保田幹雄校長先生が来校し、本校校長室で飛沫防止パーテーションの贈呈式が行われました。

建設科3年の田川君と吉澤君が出席し、「人に役立つものづくりができて良かった。コロナ感染予防のパーテーションを一つ一つ丁寧に作ったので大切に使ってもらいたい。」と報告していました。

また、久保田校長先生からは、「高校生の力はすごい。大切に使わせていたたぎたい。」と感謝の意を頂きました。

飛沫防止パーテーション寄贈(七井中)

建設科3年生の岩崎君と齋藤君(七井中出身)が、七井中に訪問し、飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。

母校に貢献できて、生徒は嬉しそうでした。

第2学期が始まりました。

新型コロナ感染症対策として、第1学期終業式と同様に、放送による実施となりました。

校長先生からは、新型コロナ感染症対策を継続しながら、その中で工夫をしながら充実した学校行事・生活を送り、「ピンチをチャンスに変える2学期」にすることを教示され、各学年ごとの努力目標を提示されました。

各自が充実した2学期を送ることを期待しています。

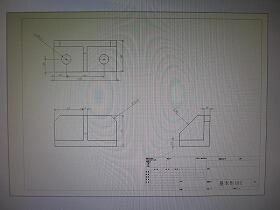

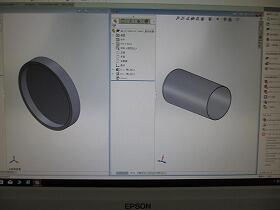

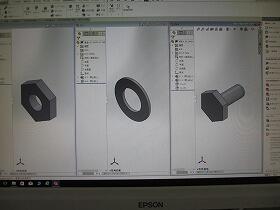

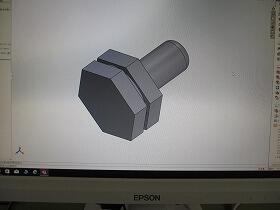

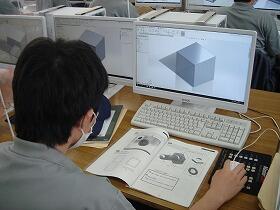

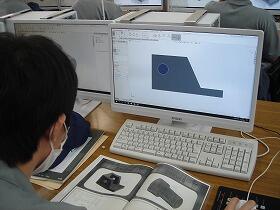

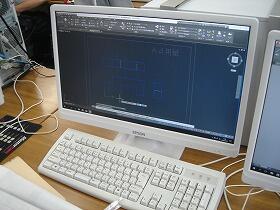

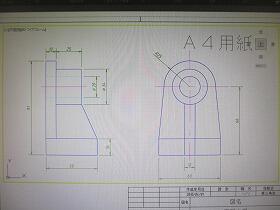

生産機械科3年 CAD実習 4週目

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の4週目についてご紹介します。

前回からSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいますが、今週は前時の復習をした後、投影図作成、アセンブリ(組立)の使用方法を学び、文字彫刻や着色について学んでいきます。

まずは前の時間の復習です。操作方法の確認をしながら、丁寧に描いていきます。

前回の課題を作成

作成した図面を投影図に変換してみます。

必要な寸法を書き込み完成

缶とフタ、ボルト・ナット・座金をそれぞれ描き、アセンブリ(組立)してみます。

缶とフタ

上図の缶とフタをアセンブリ

ボルト・ナット・座金

ボルト・ナット・座金をアセンブリ

新たな課題にも取り組みました。

課題完成図

球体を作成し、文字を彫刻・着色もしました。

球体完成図

CAD実習では、Auto CAD・Solid Worksの2種類のソフトを使用して、それぞれの特徴を体験しながら学ぶことができ、将来企業においてどんなソフトを使用していても柔軟に対応できる基礎知識を身につけることができます。また、ドラフターを使用した手描きの図面の大切さについてもCADを操作することで実感できたようです。

コンピュータの苦手な生徒も、最初は難色を示していましたが、実習を終える頃には「もっと描きたい」と言ってくれます。何事も「食わず嫌い」より「まずやってみる」精神で臨んでほしいものです。

さて、9月1日(火)よりいよいよ2学期が始まります。生産機械科の次回の実習は9/4(金)に生産機械科1年の工業技術基礎が行われる予定です。

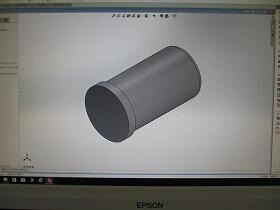

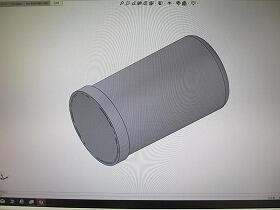

生産機械科3年 CAD実習 3週目

本日は先週に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の3週目についてご紹介します。

1・2週目は、Auto CADを使用しての実習について紹介しましたが、今回からはSolid Worksというソフトを使用して3次元のCADについて学んでいきます。

前回までとは違い、原点からまず平面に角または丸を描き、これを立体にしていきます。下図手前右側が平面に正方形を描いた様子です。これを左のように立体に仕上げます。

直方体を作成している様子

材質も指定することができます。

完成した立方体

完成した立方体から、不要な部分を切りとっていきます。

作成部品の途中経過

円筒形の部品

Solid Worksを使用しての図面作成では、前回までの2次元の製図との違いを感じながら、それぞれの利点と欠点について学ぶことができます。

さて、次回は明日8/25(火)に生産機械科3年の「CAD実習」4週目について紹介します。

生産機械科3年 CAD実習 2週目

本日は昨日に引き続き生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の2週目についてご紹介します。

1週目の前回は、座標の取り方や直線、線種の変更など簡単なコマンドについて学び、実際に投影図を描きましたが、2週目の今回は、円や角丸め、寸法記入などのコマンドについて学んでいきます。

教示用ディスプレイやテキストを使用して要点をまとめ、

テキスト等を使用して要点をまとめている様子

構築線をひき図面を作成していきます。

コマンドを使用して練習している様子

2週にわたって学んだ多くのコマンドを駆使し、投影図を完成させました。

投影図完成

Auto CADを使用しての図面作成をとおし、コンピュータを使用することの利点と欠点についても生徒達は考える機会を持ちました。次回は別のソフトを使用してCADの実習を行います。

さて、次回は明日8/24(月)に生産機械科3年の「CAD実習」3週目について紹介します。

生産機械科3年 CAD実習 1週目

本日は生産機械科3年生の「実習」から「CAD実習」の1週目についてご紹介します。

CAD実習は、1年次から3年間座学で学んできた「製図」の知識を生かし、コンピュータを使用して図面を作成する実習です。CADとは、Computer Aided Design(コンピュータ 支援 設計)の頭文字C・A・Dであらわされ、多くの企業で製品の設計・開発に使用されるものです。

生産機械科3年の実習では、このCADを2種類のソフトを使用して学んでいきます。

1週目の今回は、Auto CADを使用して2次元の図面の作成を学びます。

テキストを使用して要点をまとめている様子

作図をするにあたっていくつものコマンド(命令)をCADを操作しながら学んでいきます。

コマンドを使用して練習している様子

一通りのコマンドを学んだ後は、実際に投影図を作成してみます。

投影図の製作途中と完成図

CADを使用することで、手描きの図面との時間的な差や座学で学んだ製図の基本的ルールの大切さについて身をもって体験していました。

さて、次回は明日8/21(金)に生産機械科3年の「CAD実習」2週目について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 3週目

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の3週目についてご紹介します。

機械仕上実習の3週目は、いよいよ製品の仕上げを行う工程になります。図面通りの寸法が出せるように丁寧に加工を行います。特に今回、加工する部分は図面上では細かな精度が要求される部分になります。

仕上げ加工の様子

最後に旋盤で切削した材料には角(かど)やバリがでることが多く、これらによって手を切ったり、他の製品を傷付けてしまう可能性もあるため、「面取り」という加工を行い、角やバリを取っていきます。

面取りの様子

旋盤は材料を単純に丸く加工するだけではなく、前回のテーパ加工や格子の模様を彫る加工など様々な加工法がある、奥が深い工作機械です。2学期、3学期には旋盤で、「ねじ」を切って部品同士を組み合わせます。

さて、次回は明日8/20(木)に生産機械科3年の「CAD実習」について紹介します。

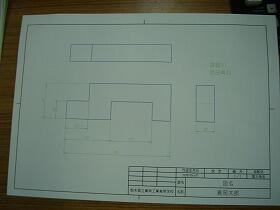

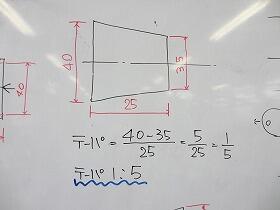

生産機械科2年 機械仕上実習 2週目

生産機械科2年 実習紹介

本日は生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」の2週目についてご紹介します。

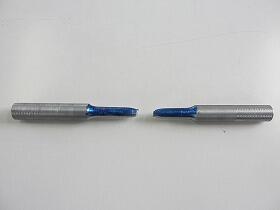

機械仕上実習の2週目では「テーパ加工」と呼ばれる加工を行いました。このテーパ加工によって切削を行うことで、円柱の材料の一部を下図の説明にあるような円錐台にすることができます。

テーパ加工の説明

テーパ加工を行うためには、テーパ比と呼ばれる長辺・短辺・長さによる比率を求め、テーパ角と呼ばれる角度を算出します。このテーパ角の角度だけ、刃物台に角度をつけて切削を行います。

刃物台に角度をつける様子

角度をつけた刃物台

角度をつけた刃物台(拡大)

テーパ加工の様子

さて、次回は明日8/19(水)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 3週目」について紹介します。

生産機械科2年 機械仕上実習 1週目

本日より3日間、生産機械科2年生の「実習」から「機械仕上実習」について3週間分ご紹介します。今回は1週目に行う実習の様子についてです。

まず、機械仕上実習とは旋盤やフライス盤などの工作機械を用いて、下図右のような鋼の材料を下図左のような製品に加工する実習です。

特に旋盤やフライス盤などで行う加工は「切削加工」といい、機械系においては主の加工法となります。

材料と完成品

1週目となる今回は丸い材料の直径を決める「外径切削」を行いました。この外径切削には大きく「荒加工」と「仕上げ加工」の2つの工程があり、この2つの工程を行って外径の仕上げまで行いました。

荒加工とは、大まかな寸法を出すために行う加工で、切り込み量(削り代)を大きく取り、切削を行います。

仕上げ加工とは、図面通りの最終的な寸法を出すための加工で、切り込み量は小さくし、高速で材料を回転させて切削することによって綺麗な表面にできます。

旋盤加工の様子

次回は明日8/18(火)に今回の続きとして生産機械科2年の「機械仕上実習 2週目」について紹介します。

真岡鐵道沿線駅舎清掃活動

8月5日終業式終了後に、本校1年生の真岡鐵道を利用している生徒や希望生徒22名が真岡鐵道沿線駅舎清掃活動を実施しました。

通学の足として利用している真岡鐵道に感謝の気持ちを持ち、暑い中、生徒は一生懸命取り組んでいました。

清掃の様子 北真岡駅 清掃の様子 北真岡駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

清掃の様子 西田井駅 清掃の様子 西田井駅

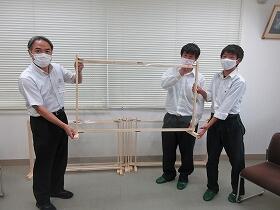

建設科(建築)課題研究の取り組み

私たち建設科建築コースの課題研究では、テニス部員のために、簡易的な避難小屋を設置することにしました。テニス部員を雷雨や豪雨から身を守り、休憩や荷物置き場にも活用してもらおうと考えプロジェクトを立ち上げました。

これから、定期的にプロジェクトの進行をHPにアップしていきたいと考えています。

施工前

テニス部顧問の蒔田先生の立会いで、敷地の確認を行いました。

測点測量設置完了

トータルステーションを使って、角度と距離を正確な測点を設置しました。

丁張り設置状況

等間隔に杭を打ち、トータルステーションで測量しています。

丁張り設置完了

全員で力を合わせて完成させることができました。

これからの予定は、根切り工事、基礎、建方を行っていきます。

第1学期終業式を迎えました。

新型コロナウイルス感染防止のための休業期間があり、授業時間確保のために夏休みが短縮になりました。また新型コロナウイルス感染防止・熱中症防止のため、終業式の校長式辞等は校内放送で行われ、生徒は各ホームルーム教室で終業式に参加する形式となりました。その後、学習指導部長、進路指導部長、生徒指導部長からの諸注意を頂きました。

夏休みが短縮された中で、やるべきことを取捨選択し、新型コロナウイルス感染のほか、交通事故、水難事故などに遭わずに有意義な夏休みとするように過ごしてほしいと思います。

生産機械科2年 「制御実習」 3週目

本日8/4(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回はサイクル動作(工程回路)について学習しました。

サイクル動作とは入力された信号を内部補助リレーに置き換えてから出力することによって複数の出力機器を順番に出力させる回路です。

サイクル動作(行程回路)の説明

今回の実習では、上図のように「ボタンを押すとランプ1が点灯し、2秒後にランプ2が点灯、さらに2秒後にすべて消灯する」という内容の制御を行いました。

前回学習した「タイマ回路」「自己保持回路」を応用したもので、ボタン押下の信号を自己保持し、2つのタイマを用いて点灯、消灯を行うものです。

フリッカ回路(ランプの点滅)の説明

さらにこの制御を応用して、上図のように自動でランプを点滅させることができます。この回路をフリッカ回路といいます。3年生の自動制御実習では「サイクル動作」「タイマ回路」「フリッカ回路」等を応用してコンベアの動作を制御します。

ランプ点灯の様子

次回は9/4(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科3年「自動制御実習」 4週目

本日8/3(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「自動制御実習」を紹介します。

今週は「PLCを用いたシーケンス制御」と「ロボットアームの制御」について学習しましたが、今回の記事では「ロボットアーム実習」について取り上げたいと思います。

ロボットアームの制御の様子

生産機械科では、EPSON製のロボットアームを使用し、「PTP制御」によってワーク(材料)の移動を行います。

PTP制御(Point To Point 制御)とはロボットアームの目標地点をポイントとしてティーチ(ロボットアームに記憶させること)させ、ロボットアームを動かす制御方法です。

PCで関節の状態を確認する様子

今回は「台からコンベアへ、ワークを移動させる」という内容の制御を行いました。ポイント1~4までの4つの位置をロボットアームにティーチし、プログラムを実行します。

各関節の動きを確認している様子

ロボットアームの各関節の動きについて班員と一緒に相談し、考えることで全員が台からコンベアまでワークを移動させることができました。

ロボットには難しいイメージもあるかと思いますが、企業の努力によって扱い方が容易なものもたくさん商品化されています。教育現場で産業の自動化(ロボット)を学習することで、ロボットを扱う世代の生徒達には今後の糧となると思います。

次回は明日8/4(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

飛沫防止パーテーションの寄贈(中村中、真岡東小、田野中、真岡小)

建設科の生徒が、各学校から要望に応じたサイズの飛沫防止パーテーションを製作し、小学校や中学校に飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。各学校の校長先生をはじめ、多くの先生方に喜ばれ、生徒達も嬉しそうでした。

7月22日 中村中学校 5個 建設科1年 糸賀さん

7月27日 真岡東小学校 3個 建設科3年 吉澤君、同科2年 武田君

田野中学校 7個 建設科3年 峰岸君、同科1年 竹野井君

7月29日 真岡小学校 24個 建設科3年 奥野君、川城君、藤田君、峰岸君

寄贈の様子 中村中学校

寄贈の様子 真岡東小学校

寄贈の様子 田野中学校

寄贈の様子 真岡小学校

生産機械科1年「板金・溶接作業」2週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/31(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の2週目の様子をご紹介します。

前回はペン立てを作るため材料(鉄板)に罫書きを行い、帯ノコ盤を用いて切断を行い・ボール盤を用いてイニシャルの孔開けまでを行いました。2週目となる今回は、粗加工した部品のヤスリ仕上げとイニシャルの仕上げを行っていきます。切断した直後の部品は図面よりも大きく、バリも残っており非常に危険なため金ヤスリを用いて削っていきます。

前回製作した部品

金ヤスリで角を削る様子

部品の角が丸く仕上がったところで、ノミと金槌を使い前回孔開けした部分を加工(孔と孔のつなぎ目を切断)していきます。万力に部品を固定し、ノミの角度を試行錯誤しながら上手に加工する様子を見ることができました。最終的にイニシャルの内側をヤスリで綺麗に仕上げて部品が完成となります。

ノミで孔と孔のつなぎ目を切断する様子

イニシャルの内側を仕上げる様子

完成した部品

完成した部品はバリがなく滑らかな形状をしています。曲線が入る難しいイニシャルも頑張って削ったため綺麗に仕上がりました。

次回は8/3(月)に生産機械科3年生の実習を紹介いたします。

オンライン学習 Part2

「オンライン学習へ挑戦Part2」

今回は、生徒の自宅と学校のリモート授業を想定して、電子科3年生によるリモート授業を

教室と電子科実習棟間でのリモート授業に挑戦しました。結果は全員が参加で成功です。

さらには、就職試験に向けたWEB面接等も想定し、実施の検討を考えています。

電子科3年生の皆さんにご協力を頂きありがとうございました。

設定の準備の様子 ホスト側に参加してくる様子 双方向会話の様子

オンライン学習

「オンライン学習へ挑戦」

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生徒たちの学びの保障が重視されるところ、今後の見通しも

いまだ予測のつかないところが現状ではないでしょうか。さらに、感染拡大や自然災害等により登校でき

なくなることも視野に入れ、今回、電子科3年生によるICTを活用した授業に挑戦してみました。

オンライン学習については、プロジェクター、タブレット、ソフトウェアとして「ZOOM Cloud Meeting」、

そして生徒は、スマートフォンを使用し、実施しました。今回は、基本的な内容から導入しましたが、次回は

さらに一歩進んだ内容で取り組みたいと思います。

zoomインストール ZOOM設定 リモートよる参加者一覧

生産機械科2年「制御実習」 2週目

生産機械科実習紹介

本日7/28(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は前回の続きとして「制御実習」を紹介します。

今回は以下の3つの回路について学習しました。

①自己保持回路:1度ボタン押下することで出力をし続ける回路

②タイマ回路:設定した時間によって出力や入力を行う回路

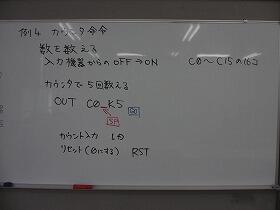

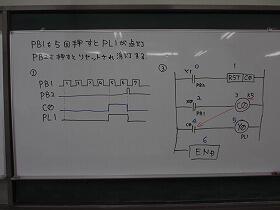

③カウンタ回路:設定した入力の回数によって出力を行う回路

まずは下図のボードの説明によって①「自己保持回路」について学習しました。

自己保持回路とは内部補助リレーと呼ばれるリレーを用いることによって入力された信号を保持し、長い時間出力することができる回路です。

この回路を使用することで、1度のボタン押下でLEDを点灯し続けさせることができます。

自己保持回路の説明

次に②「タイマ回路」について学習しました。

こちらも制御装置内部に搭載されているタイマを使用することで出力や入力の時間を設定することができます。

この回路を使用することで、ボタン押下の〇秒間後にLEDを点灯させることができます。

タイマ回路の説明

最後に「カウンタ回路」について学習しました。

入力回数を設定し、設定回数だけ入力を行うことにより、出力する回路です。

この回路を使用することで、〇回ボタンを押下するとLEDを点灯させることができます。

カウンタ回路の説明①

カウンタ回路の説明②

今回は「制御実習」2週目ということでシーケンス回路において特によく使用される3つの回路について学習しました。

いよいよ次回は3週目、まとめの実習となります。

回路を入力する作業の様子

次回は7/31(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科2年「制御実習」 1週目

本日7/21(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回から、3週間に渡って「制御実習」を紹介します。

制御実習では下図のようなプログラミングコンソールを用いて制御装置のLEDを制御(シーケンス制御:順次制御)します。

プログラミングコンソール

シーケンス制御は基本的に下図のボードに記したように

①制御分析:タイムチャート(時間ごとの装置の動作を図にしたもの)を用いて”何を” ”どのように”制御を行うか分析します。

②配線:I/O割付表(入力装置と出力装置に番号を割り当てたもの)を用いて制御装置と入出力装置を配線します。

③ラダープログラムの作成:電気や信号の流れをわかりやすく図にするために、ラダープログラムというプログラムを作成します。

④ニモニックに変換:ラダープログラムをプログラミングコンソールに入力する際、ニモニックという言語に変換します。

⑤PLCへ転送:最後にPLCという装置に転送して、動作を確認します。

このような手順で制御を行います。

制御の手順について

本日は1週目ということで基本的な3つの回路を作り、LEDを点灯させました。

①AND回路(論理積回路):ボタン1とボタン2を同時に押すことでLEDが点灯します。

②OR回路(論理和回路):ボタン1とボタン2のどちらか一方を押すとLEDが点灯します。

③NOT回路(否定回路):ボタン1を押すとあらかじめ点灯しているLEDを消灯します。

制御したLEDの動作確認

今回は生産機械科2年生の「制御実習」について紹介しました。次回は7/28(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

飛沫防止パーテーション寄贈 (真岡西小、茂木中)

建設科建設研究部で製作した、飛沫防止パーテーションを7月13日に真岡西小学校に6個寄贈し、ことばの教室などに設置してきました。

設置の様子 真岡西小学校 ことばの教室

7月17日には、茂木中学校に卒業生の建設科3年 平賀君、建設科2年 澤村君、西宮君がパーテーションを5個寄贈してきました。

生徒達も母校に貢献できて良い経験になりました。

寄贈の様子 茂木中学校

生産機械科3年「自動制御実習」3週目

本日7/20(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」3週目の様子をご紹介します。

今回は、前回実習で行ったサイクル動作(工程回路)という「決められた順序で動作を行うための回路」の復習から入りました。

その後、

「非常停止」非常停止ボタンが押されたら作動が停止する回路

「スタート条件(AND回路)」決まった位置でリミットスイッチが押されていないとスタートボタンを押しても作動しない回路

「動作中のランプ点灯」そのままの意味で、回路が動作している間は表示ランプが点灯している回路

以上3つを新たに勉強し、先週の復習で作成したラダープログラムに順に追加していきました。

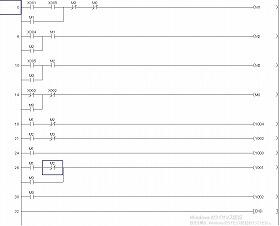

最終的にできあがったラダープログラム

「自動制御実習」4週目は8/3(月)にて掲載予定です。

次回は7/21(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

剣道部 通常練習

剣道部 稽古を再開

剣道部は6月の学校再開から、「新型コロナウイルス感染症防止対策」の一環として、対人の稽古や生徒同士が接触する練習は禁止しておりました。

約1ヶ月間はラントレーニングや、ラダートレーニングなどの基礎体力作りを行いましたが、7月からは、連盟から提示されたガイドラインに沿った形での稽古を再開しました。

手ぬぐいやマスクを着用して行う稽古は、熱中症のリスクもありますが、時間を短くしたり、こまめに休憩を取るなどして対策を講じていきます。

生産機械科1年「板金・溶接作業」1週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/17(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「板金・溶接作業」実習の1週目の様子をご紹介します。

「板金・溶接作業」実習の1週目ではペン立てを作るため材料(鉄板)に罫書きを行い、帯ノコ盤を用いて切断していきます。鉄板のような硬い物を加工する際、力みすぎてケガをしやすいので注意をしながら慎重に作業を行っていきます。また、回転を伴う工作機械では巻き込み事故などにも注意が必要なため、軍手などの巻き込まれやすいものは着用しないようにします。

使用する材料(鉄板)

材料の罫書きを行う様子

ハイトゲージでケガキを行う様子

帯ノコ盤で鉄板を切断する様子

粗加工が終わった材料

初めて使う工作機械に苦戦しながらも、金属を自分の手で上手に加工していく生徒の様子を見ることができました。

材料の粗加工(大まかな加工)ができあがったところで、生徒一人一人のイニシャルを入れるため、センタポンチで材料に印をつけ、ボール盤を用いて孔開け加工をしていきます。イニシャルに沿って孔開けできたところで1週目の作業が終了となります。イニシャルはそれぞれ違うので自分専用のペン立てが出来上がります。完成がとても楽しみです。

センタポンチで印をつける様子

ボール盤で孔開けする様子

2週目(7/31)では粗加工を行った材料の削りと、イニシャル部分の加工を行っていきます。

次回は7/20(月)生産機械科3年生の実習をご紹介いたします。

建設科1年 工業技術基礎

建設科1年生が取り組む「工業技術基礎」の実習内容について、ご紹介します。

建設科では2年次よりコース分け(土木・建築)されるため、1年次では共通する内容で実習を行っています。3班編成で行われる実習内容は以下のとおりです。

① 測量実習 ・・・レベルやトータルステーションなどの測量器戒の基本的な扱い方を学びます

② 木造実習 ・・・手工具の扱い方や工作機械を使ってのものづくりを学びます

③ コンピュータ実習 ・・・文書作成や表計算・グラフの作成方法などの基本的操作について学びます

㊧測量実習の進め方について先ずは講義を受けています。㊨校舎外に出ての測量体験の様子(写真はレベル測量)

㊧安全な作業を行うため、道具の扱い方を確認しています。㊨ノミによるほぞ穴の加工の様子

㊧㊨この日は、Wordを用いての文章や表・図の作成について、基本技能の習得に臨みました

マスク着用での授業形態に加え、夏場に入り熱中症対策にも気を配りながら

授業は行われています。

生産機械科1年「旋盤作業実習」3週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日7/10(金)は生産機械科1年生で実習が行われました。今回は「旋盤作業」3週目の様子をご紹介します。

「旋盤作業実習」2週目では旋盤を回転させて手元のハンドルを回すことで切削作業を行っていましたが、3週目の今回は旋盤の「自動送り」機能について学びます。まずはいつものようにバイトの高さ合わせを行い、被削物をチャックに固定していきます。3週目になると先生の合図で一斉に準備に取り掛かる様子を見ることができ、生徒の成長を感じます。※準備作業までは旋盤の回転を伴わないため、熱中症予防の観点から、安全に十分留意した上で半袖で作業を行っています。

一斉に準備に取り掛かる様子

準備が終わると「自動送り」の説明を行います。自動送りを行うためには送り速度の設定を行わなければいけないため、操作盤にあるダイヤルを調整して任意の送り速度に設定していきます。

送り速度設定の様子

自動送りを設定するダイヤルとレバー

送り速度が設定できたところで、実際に自動送りで削っていきます。これまで手元のハンドルを回して切削を行ってきましたが、手動よりも簡単で綺麗に仕上がる自動送りに生徒は興味津々の様子でした。3週目の成果物として自動送りを数回繰り返し、段付きの形状を作成することができました。

段付き加工前

段付き加工後

以上が1年生の工業技術基礎で行う旋盤作業実習(前半)の内容になります。

来週【7/17(金)】は他の実習内容についてを掲載する予定です。

次回は7/13(月)生産機械科3年生の実習をご紹介いたします。

ネットワークシステムの増設工事

「ネットワークシステムの増設工事」

課題研究の一環として電子科3年生6名が、本校普通科職員室のネットワークシステム増設工

事に挑戦し、設置しました。6名のメンバーがそれぞれの役割で工事を行い、とても生徒も生き

生きとした表情で増設工事に取組んでいました。

飛沫防止パーテーションの寄贈 大内中

7月8日、建設科2年田崎君(大内中卒業)が、大内中学校に訪問し、飛沫防止パーテーションを寄贈してきました。

母校の先生方に感謝され、成長した姿を見せることができ、生徒自身良い経験になりました。

生産機械科2年「溶接実習」3週目

本日7/7(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は「溶接実習」3週目の様子をご紹介します。

本日は先週、仮止め・部品同士の溶接まで行った「ペン立て」の本溶接を行いました。

先週の成果

下図のように、隙間になっている部分を埋めていきます。この時に、溶接棒を入れすぎると見栄えが悪くなってしまい、溶接棒が少ないと穴が空いてしまいます。

それぞれの生徒が工夫をして隙間を溶接しました。

ガス調節の様子

下図は完成したペン立てです。水を入れて漏れないか確認します。良好な溶接であれば、隙間がなく、水も漏れることはありません。溶接部の密度は製品の強度に大きく関わるため、重要な確認事項となります。

完成したペン立て

水を入れて漏れがないか確認する様子

最後に番号順に提出し、担当の教員から評価を受けました。班員の製品それぞれに個性はありますが、すべて素敵なペン立てに仕上がりました。

提出したペン立て

今週までに3週間分の溶接実習をご紹介いたしました。2学期の終わり頃、後半の溶接実習は3週間で温度も高く、溶接強度の大きい「アーク溶接」の様子をご紹介いたします。

次回は7/10(金)生産機械科1年生の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年「自動制御実習」2週目

本日7/6(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」2週目の様子をご紹介します。

先週は、PLCラダーサポートソフト「GX Works2」を使用しAND_OR回路、自己保持回路、タイマ回路、カウンタ回路と基本的な制御実習を行いました。

今回は、少し応用したインターロック回路の制御実習から行いました。

インターロック回路とは、「2つ以上の機器や装置で一方が動作している間は他方が動作しないようにする機構」のことです。

早押しクイズで使われる「最初に押したボタンはピンポン!と反応しますが、その後に他のボタンは反応しなくなる」回路です。

その後、サイクル動作(工程回路)という「決められた順序で動作を行うための回路」の実習に入りました。

下の回路ではボタンを押すと実習装置のコンベアが左に動き始め、左のスイッチに触れることでコンベアが右に切り替わり、右にたどり着くと動作が終了します。

サイクル動作のラダープログラム

ボタンを押してコンベアが左に動き始めました

左のスイッチに触れ、コンベアの動作が右に切り替わります

右にたどり着いたので動作終了です

「自動制御実習」3週目は7/20(月)にて掲載予定です。

次回は7/7(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

建設2年建設科 『測量実習』

7/2(木)に建設科2年生の実習として測量実習が行われました。

その様子をご紹介します。

▼測量とは

測量とは土地の高低差、面積、距離などを求める作業です。

家や道路等の構造物を正確に造るために必ず行わないといけません。

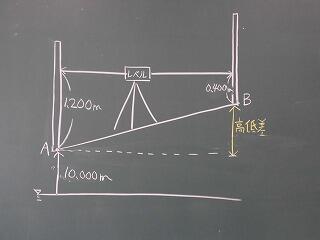

今週は高さを求める水準測量に様子を説明していきたいと思います。

水準測量は高低差を求めるために行う測量です。

レベルという器械を使用して既に高さがわかっている点から知りたい点の高さの差を求めます。

高低差はA-Bで求めることができます。

上の図だとAの高さ1.200m-Bの高さ0.400m=0.800m

計算の結果、A点から+0.800m(=80cm)の場所に点Bがあることがわかります。

点Aの標高が10.000mなので+0.800した1.800mが点Bの標高であることがわかりました。

真岡工業高校は海面の高さから78.310mの場所にあります。

この地点から校外の坂の下までの高さを求めるために行いました。

図-4 測定の様子

測量の結果、標高69.346m(69m35㎝6㎜)だとわかりました。

生産機械科1年「旋盤作業実習」2週目

本日7/3(金)は生産機械科1年生で実習が行われました。今回は「旋盤作業」2週目の様子をご紹介します。

「旋盤作業実習」1週目では旋盤の基本的な操作方法について学びましたが、今回(2週目)からは実際に旋盤を稼働させての切削作業になります。まずは前回の復習も兼ねてバイト(工具)のセンタ合わせを行っていきます。2週目になると生徒は自分の手で正確にセンタ合わせが出来るようになります。

センタ合わせの様子

続いて、先生が手本を見せるために実際に旋盤を回転させます。旋盤は高速回転でパワーがあるので、操作手順を間違うと非常に危険な機械です。手本を見逃さないよう、集中して観察していました。次は生徒たちの番です。恐る恐る旋盤を回転させ、バイトをあてていきます。

手本を観察する様子

回転させて操作する様子

ゆっくりとハンドルを回しながら慎重にバイトを送っていきます。切削前は黒皮がついていた材料も、切削後は綺麗な金属の色になりました。旋盤作業実習では切削した材料を測定して、目標の寸法まで調整(切削)していくというのが基本的な作業になります。

切削前の材料の様子

切削後の材料の様子

そして実習の最後には各自使用した旋盤に油をさしてメンテナンスを行い、綺麗に拭きあげて終了となります。生徒たちはこうして「機械を大切に使う」ことと、「使う前よりも綺麗にして帰る」ことを体験をもとに覚えていきます。

油をさしている様子

拭きあげの様子

来週【7/10(金)】も引き続き旋盤作業実習3週目を掲載する予定です。

次回は7/6(月)生産機械科3年生の実習をご紹介いたします。

生産機械科学校緑化計画2

平成29(2017)年に栃木県総合グラウンドの芝張り替えにともない芝をいただきました。

実習棟前の法面に生産機械科の当時3年生が芝を植え、現在青々と成長した見事な様子を報告します。

以下に当時の記事を紹介します。

学校緑化計画推進活動!(2017/12/13)投稿文

先日に引き続き、県総合グラウンドより譲り受けた芝生を、機械実習棟前の法面に張りました。きれいな緑色に育ってくれることを楽しみにしています。

3年後の現在の芝の様子です。

しっかり機械工場前の法面に根を張り、立派に成長しています。

これから巣立つ生徒達もこの芝のように大地をしっかり踏みしめ、立派な社会人として社会に貢献してくれることを願っています。

ICT使用機器講習会

ICT機器使用講習会の実施

本校では昨年度、「スタディ・フロンティア推進事業」において、タブレットPCやアクセスポイントなどのICT機器が3台購入されました。多くの教員が授業の中でICTを効果的に活用するために、藤井産業株式会社の北野 祐生 様と吉村 羽流空 様を講師に迎え、ICT機器の設置方法や操作方法の講習会を実施しました。ICTを活用した教科指導では、どの場面でどのようにして使えばわかりやすくなるかを検討し、改善を図りながら学力向上に繋げていきたいと考えております。

生産機械科2年「溶接実習」2週目

本日6/30(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は「溶接実習」2週目の様子をご紹介します。

2年生の「溶接実習」では下図のような厚さ2.3mmの鉄板(縦80mm×横25mm)を用いてペン立ての製作を行いました。

材料となる鉄板

今回はアセチレンガスと酸素を用いた「ガス溶接」と呼ばれる接合法を学習しました。まずは、適正な炎が出るようにボンベから供給されるアセチレンガスと酸素の量を調整します。

ガス調節の様子

次に仮止めと呼ばれる仮の接合を行い、両端を簡単に接合します。この時に熱を当て過ぎると鉄板がゆがんでしまい、内角を90℃にすることが難しいので丁寧な作業となります。

仮止めした鉄板

仮止めが終わったら土台となる2枚の鉄板を溶接します。

土台の溶接

そして仮止めしたものと土台を溶接します。

2つの材料の溶接

今週は時間の関係で完成まではできませんでしたが、「仮止め」と「土台」は実習班の全員がきれいに溶接できました。来週【7/7(火)】は完成したペン立てを掲載する予定です。

今週の成果

次回は7/3(金)生産機械科1年生の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年「自動制御実習」1週目

生産機械科実習紹介

本日6/29(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「自動制御実習」1週目の様子をご紹介します。

2年生の「制御実習」ではプロコン(プログラミングコンソール)を使用してシーケンス制御を行いましたが、3年生ではPLCラダーサポートソフト「GX Works2」というパソコンソフトを使用しシーケンス制御を行います。

パソコンを使用した様子

2年生と同じくPLC制御機器と制御実習装置とを配線します。(写真にはプロコンも写っていますが使用しません。)

配線作業の様子

2年生のプロコンではラダープログラムと呼ばれる回路から「ニモニック」というリストプログラムに読み替えて入力する必要がありましたが、3年生の「GX Works2」ではラダープログラムの状態で入力することができます。

AND・OR回路から始まり、自己保持回路、タイマ回路、カウンタ回路と基本的な制御実習を行います。

AND・OR回路

タイマ回路

カウンタ回路

来週はサイクル動作の制御実習を行います。「自動制御実習」2週目は7/6(月)にて掲載予定です。

次回は6/30(火)生産機械科2年生の実習をご紹介いたします。

飛沫防止パーテーションの寄贈

6月26日、建設科の生徒が製作した飛沫防止パーテーション6個を真岡東中学校に寄贈しました。製作した生徒の中には真岡東中学校の卒業生もおり、本校で学んだ技術を生かし母校に恩返しができ、自己有用感を高めることができました。

これまでに、真岡中学校に1個寄贈し、真岡小学校に2個寄贈予定です。

真岡東中学校 会議室にて

6月27日付の下野新聞で掲載していただきました。

生産機械科1年「旋盤作業実習」1週目

本日6/26(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。

これまで各学年で行う実習内容について概要を説明してきましたが、今回からはひとつの実習テーマを3・4週にわたってご紹介していきたいと思います。実習が行われるごとに成長していく生徒の様子にも注目です。

今回は「旋盤作業実習」1週目の様子をご紹介します。どの実習も1週目は必ず実習装置の基本的な取り扱い、及び基礎知識の説明から始まります。旋盤作業実習では、まず初めにハンドル操作を覚えます。説明を終えると、生徒は各自割り当てられた旋盤を使って実際に動かす練習をします。

※なお旋盤実習1週目では旋盤を回転させないため、安全に十分留意した上で、熱中症予防のため半袖での実習をおこなっております。

基礎知識 説明の様子

ハンドル操作の説明の様子

ハンドル操作の練習風景

ハンドルを使って旋盤を動かすことができたら、次はチャック(材料をくわえる部分)の説明とチャックハンドルの取り扱いについて学びます。本校では安全対策として写真(上)のような安全装置を設けており、チャックハンドルが定位置に戻されないと旋盤が動作できないようになっています。しかしながら危険意識の低下に伴うヒューマンエラー(人的要因による事故)は防ぎきれないため、生徒の危険意識向上を目的として徹底した安全指導を行っています。

安全装置

(チャックハンドルが戻されないと旋盤が動かない)

チャック部分の説明の様子

続いて回転数の変更方法とバイトのセンタ合わせについて説明を受け、練習していきます。センタ合わせが難しく、苦戦している様子でした。練習を重ねていくと作業が正確に、素早くなっていきます。今後の生徒の成長に期待が高まります。

回転数変更の練習

バイトのセンター合わせの練習

来週はいよいよ旋盤を回転させての実習になります。「旋盤作業実習」2週目は7/3(金)にて掲載予定です。

次回は6/29(月)生産機械科3年生の実習(1週目)をご紹介いたします。

生産機械科2年「制御実習」

生産機械科実習紹介

本日6/23(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。今回は「制御実習」を紹介します。

自動制御実習では下図のような制御装置を用いて、ボタン押下時のLED点灯や、コンベアの動作ついて学習します。

制御実習装置

この制御はシーケンサという制御機器を用いることで、LEDの点灯・コンベアの動作を順次に行うことができる「シーケンス制御」と呼ばれる制御方法で、信号機や自動洗濯機などにも使用されている技術です。

3年次にもパソコンソフトを使用したシーケンス制御を行いますが、2年次では下図のような「プログラミングコンソール」と呼ばれるコントローラを用いてプログラムの書き込みを行います。

プログラミングコンソール

プログラミングコンソールを操作している様子

生産機械科では以下のように3年間かけて基礎から技能検定のレベルまでシーケンス制御について学習します。

1年次:リレーという装置を用いたシーケンス制御

2年次:制御装置におけるプログラミングコンソールを用いたシーケンス制御(今回)

3年次:制御装置におけるパソコンソフトを用いたシーケンス制御

「ものをつくる技術」と一緒に「ものを動かす技術」も学ぶことができます。

今回は生産機械科2年生の「制御実習」について紹介しました。次回は6/26(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科3年「材料・計測実習」

本日6/22(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今日は前回の「自動制御実習」に続いて「材料・計測実習」を紹介します。

材料・計測実習は、多くの機械に使用される金属の性質を学ぶ実習で、顕微鏡を使用し金属の組織を観察したり、数種類の硬さ試験を実施するなど座学「機械工作」で学んだ内容を実際に経験をとおし身につけることができます。

今回は、機械仕上実習にて製作した4号試験片を使用し、万能試験機にて引張試験を実施しました。

万能試験機(以前2学年の溶接紹介でも掲載しました)

①4号試験片の直径を測定します。

②原標点距離をけがきます。

③試験片を万能試験機にセットします。

④試験片の中央がくびれています。

⑤試験片が破断しました。

破断前

伸びている途中

破断後

このように金属であっても伸びて、細くくびれ、破断してしまいます。

試験結果から荷重と伸びの関係を示す『応力-ひずみ線図』が得られます。

実習の様子

今回は生産機械科3年生の「材料・計測実習」について紹介しました。次回は明日6/23(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

県民の歌Web特別演奏会の動画について

”とちぎ未来大使” である12名の音楽家の演奏による「県民の歌Web特別演奏会」が公開されています。「県民のうた」は本校でも清掃の時間に放送しましたが、一味違う美しいハーモニーを、どうぞお楽しみください。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/tib/5ch/kyoiku/r2001.html

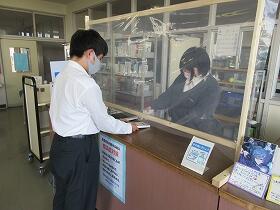

面談用飛沫防止パーテーションの製作

面接用飛沫防止パーテーションの製作!!

建設科3年の課題研究で、廃材を利用した飛沫防止パーテーションを製作しました。15日から面談旬間が始まり、対面で行われる面談時の感染症対策として設置しました。

生産機械科の日常

生産機械科3年生が機械製図検定を受検しました。

生産機械科では、科目「製図」を1年次から3年次にかけて、計6単位学習しています。その集大成ともいえる検定試験をこの度受検しました。

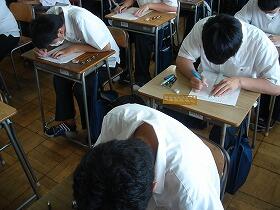

生徒達は高校生活最後となる資格試験に向け、放課後や帰宅後の時間を有効に使い、全員合格を目指し学習を続けてきました。

全力で取り組む姿に、来年以降の社会人として取り組む姿勢を垣間見ることができた気がします。

頑張れ!!努力は決して裏切らないと信じています。

工業技術基礎実習

機械科1年生の工業技術基礎実習が始まりました。

初めて体験することばかりで少し緊張していましたが、生徒達は楽しそうに実習に取り組んでいました。

機械加工 普通旋盤作業 溶 接 ガス溶接作業

手仕上げ トラック文鎮の製作 電気実習 センサーカー製作

飛沫防止パーテーションを寄贈 建設科

真岡中学校から「飛沫防止パーテーションの製作依頼」をいただき、建設研究部の生徒が製作し、相談室へ設置してきました。

真岡中学校 相談室

生産機械科2年「溶接実習」

本日6/16(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。

今日は前回の「機械仕上実習」に続いて「溶接実習」を紹介します。

溶接実習では金属を溶かして接合する技術・技能について学習します。

ガス溶接とは、酸素とアセチレンの混合ガスを使用し、母材となる金属を溶かします。溶けた母材に溶接棒を溶かし合わせることで複数の部材を結合する方法です。溶接には、その他にアーク溶接や半自動溶接があり、課題研究などのものづくりを行う時に使用しています。生産機械科の生徒は、2年次の冬にガス溶接技能講習を受講し、全員資格を取得します。

ガス溶接の様子と溶接後の材料

溶接後の材料を、万能試験機で引っ張ることで溶接の善し悪しがわかります。

金属が破断する時に生じる音の大きさに生徒達は必ず驚きの声を上げてしまうほどです。

万能試験機

実習後は、結果を報告書にまとめる作業に移ります。ひとり一人丁寧に当日の作業内容を報告書にまとめています。

実習結果をまとめる様子

今回は生産機械科2年生の「溶接実習」について紹介しました。次回は6/19(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科1年「板金・溶接作業実習」

生産機械科工業技術基礎紹介

本日6/12(金)は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。

今回は、前回の「電気作業実習」に続いて「板金・溶接作業実習」の中から「板金作業」を紹介します。板金作業とは、金属の板を切ったり、曲げたり、削ったりして加工していく作業を言います。生産機械科1年生では板金作業と溶接作業により、生徒のイニシャルが入ったペン立てを製作します。

イニシャル入りペン立て

初めは図面通りに材料を切り出し、ヤスリがけまでを行います。切り出しはあくまでも荒加工で、図面寸法に近づけるための作業です。このままでは角張ってしまうほか、バリ(加工後の突起)も残り危険なのでヤスリを使用して図面寸法まで削っていきます。

図面 材料の切り出し後

正面の板には生徒のイニシャルを入れるために、ボール盤で穴を開け、タガネを使用して余分なところを落とした後、ヤスリがけを行いました。

イニシャル製作(加工途中) タガネでの作業風景

ヤスリがけの作業風景 イニシャル製作(完成)

生徒達は良いものを作ろうと真剣な顔つきで作業していました。作業を通して「ものづくり」に対する姿勢を育むことができるのも工業高校ならではだと思います。

今回は生産機械科1年生の「板金・溶接作業実習」について紹介しました。次回は6/15(月)に生産機械科3年生の実習について紹介します。

生産機械科学校緑化計画

平成30(2018)年に栃木トヨペット様よりアジサイの苗を頂きました。

殺風景だった実習棟の前に生産機械科の当時3年生が植樹をし、

今年見事に大輪の花を咲かせましたので報告します。

以下に当時の記事を紹介します。

アジサイ10株植栽 (2018/5/21)投稿文

この度、栃木トヨペット株式会社様が主催する第43回ふれあいグリーンキャンペーンにてアジサイの苗木を頂きました。機械工場の前に、10株の苗木を植栽することができ、緑豊かな校内での教育活動が期待されます。

2年後の現在のアジサイの様子です。

苗木自体はまだまだ小さいですが、これから立派に成長し、生徒と共に将来たくさんの花を

咲かしてくれることを願っています。

コロナ対策!!

建設科の建設研究部の生徒が、コロナ対策として余った木材を活用して飛沫防止のパーテーションを製作しました。

グループで実習を行う時の飛沫防止や、図書館の貸し出し用窓口、職員の打合せの時などに様々な場面で活用できます。

パーテーション製作に関しての質問は学校までお問い合わせください。

実習の様子 図書館での貸し出し

図書室の設置例 科職員打合せの様子

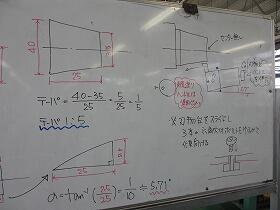

生産機械科2年「機械仕上実習」

生産機械科実習紹介

本日6/9(火)は生産機械科2年生で実習が行われました。

今日は前回の「MC実習」に続いて「機械仕上実習」を紹介します。

機械仕上実習では機械系のものづくりの中でも重要な「切削加工」を行います。

旋盤とは、上図のように材料を回転させて刃物(バイト)で外周を削りとる加工です。先週から3週に渡り、旋盤を使用して技能検定3級 旋盤作業の課題を製作しています。

下図右側の材料を旋盤で切削加工し、左側の作品に仕上げます。

今回は「テーパ加工」と呼ばれる、角度を付けて斜めに削り出す工程を行いました。下図左の赤丸の部分について右図のような計算によって角度を求め、斜めに削ります。

課題の図面 テーパ角度の計算

この「テーパ加工」を用いてドリルのシャンクと呼ばれる柄の部分などが作られています。テーパ加工を行うことでドリルを確実にまっすぐに取り付けることができます。

機械加工に用いる工具や道具もまた、機械加工によって製作されています。

ドリル(全形) ドリルシャンク(柄)部

このように、工業製品に用いられている機械的な技術を生産機械科で学ぶことができます。

今回は生産機械科2年生の「機械仕上実習」について紹介しました。次回は6/12(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

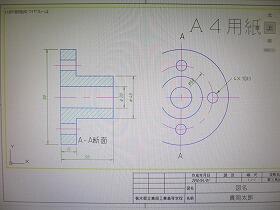

生産機械科3年「CAD実習」

本日6/8(月)は生産機械科3年生で実習が行われました。

今日は前回の「機械仕上実習」に続いて「CAD実習」を紹介します。

CADとは、コンピュータを使用し様々な図面を作製することで、図面の管理や作業の省力化、効率を高めることができ生産性を向上することができるため多くの企業で採用されている設計製図の道具です。

CAD実習

生産機械科では、生徒一人1台のパソコンを使用しコンピュータ上で品物の図面を描く実習を行っています。

使用するソフトはAuto CAD、SOLIDWORKSです。2次元の図面から3次元の図面まで描くことができ、基本的な形状から応用的な製品にいたるまで描くことのできる力をこの実習で身に付けます。

Auto CADで作製した図面

Auto CADでは、画面上にX,Y座標を設けその値を入力して図面を作製していきます。

Solid Worksにて作製した図面

SOLIDWORKSでは、立体に描いた図形をもとに図面を作製していき、多くの部品を一つに集めてお互いの干渉具合や色合いなども確認しながら作業を進めることができます。両者ともに、先日2年生の実習で紹介したMC(マシニングセンタ)などの数値制御機器にデータを送ることで製品の加工ができる優れた設計製図の道具です。

缶 フタ

組合わせた缶とフタ

今回は生産機械科3年生の「CAD実習」について紹介しました。次回は明日6/9(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

工業技術基礎実習

工業技術基礎実習が本日(6/5)より始まる

本日より実習のオリエンテーションも終わり、本格的に工業技術基礎の実習が始まりました。初めての実習とあって初々しい手つきで、感染対策用の手袋をしてハンダ付けの練習をしました。

初めてのハンダ付に戸惑いながらも真剣に取り組む生徒たち

生産機械科1年「電気作業実習」

生産機械科工業技術基礎紹介

今日は、生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。1年生は「旋盤加工実習」「板金・溶接作業実習」「制御・マイコン実習」「電気作業実習」の4テーマに分かれて実施します。

旋盤加工実習 板金・溶接作業実習

(※写真は工具取付作業のみのため半袖で実施)

制御・マイコン実習 電気作業実習

本日は「電気作業実習」について紹介します。

電気作業実習では、ミニマイコンカーを作る過程で電子機器部品の基礎について学び、はんだ付けの技術や歯車の基礎、ボール盤の操作などを習得します。

ミニマイコンカー

「マイコン」とはマイクロコンピュータのことで、身の回りの家電製品には必ずと言えるほど使用されている電子機器部品です。生徒たちはミニマイコンカー製作キットを実際に組み立てながら電子機器部品の知識と取り扱いについて学んでいきます。完成したミニマイコンカーは実際に動かして動作を確認した後、制御マイコン実習時に実際に各自が製作したミニマイコンカーを制御する内容に挑みます。

ミニマイコンカー製作キット 組立の様子

はんだごて 試走の様子

今回は生産機械科1年生の「電気作業実習」について紹介しました。なお、次回は6/8(月)に生産機械科3年生の実習について紹介します。

生産機械科実習服

平成30(2018)年度より実習服を変更し、今年度1年生から3年生まで全て同じ色の実習服になりました。

上記写真の左が上着着用時、右がポロシャツ着用時になります。その日の気温や行う実習の内容に合わせて選択しながら実習に取り組んでいます。

生産機械科3年 「課題研究」

本日は生産機械科3年生 課題研究の授業においてグループ分けを行いました。

課題研究では3年生が5名~7名程度の班に分かれて、1年間を通してそれぞれのテーマについて研究し、報告書作成・発表会を行います。

今年度の生産機械科において研究するテーマは以下の通りです。(表右:昨年度の研究テーマ)

今年度のテーマ | 昨年度のテーマ |

動力を必要としないロボットの製作 | 動力を必要としないロボットの製作 |

ロボットアームの製作・制御 | 防災リアカーの製作 |

マイコン制御ロボットの製作・制御 | マイコンカーの製作・制御 |

マイコンカーの製作・制御 | アルミニウム缶の有効活用 |

溶接組立・ゴム動力自動車の製作 | フラワースタンドの製作 |

企業研究・資格取得 | アイデアロボットの製作・制御 |

例年より遅いスタートとなり、各種大会の中止も決まっていますが、短い時間でも工夫して研究を行い、成果をあげていきます。

なお、次回は6/4(木)に生産機械科の実習服について紹介します。

生産機械科2年「MC実習」

今日は、生産機械科の2年生で実習が行われました。2年生は「機械仕上実習」「溶接実習」「制御実習」「MC実習」の4テーマに分かれて実施します。

機械仕上実習 溶接実習

制御実習 MC実習

本日は「MC実習」について紹介します。

「MC」とは「マシニングセンタ」(写真右)のことで、回転する工具(ドリルやエンドミル)で穴を開けたり、溝を掘ったりすることができる工作機械です。加工したい図形からX-YーZ座標を取り、パソコン上でシュミレーションを行います。(写真左)

さらに、パソコン上のソフトで作成したデータをMCに送信することで複雑な形状の加工も容易に行うことができます。また、「使用するドリルなどの工具が自動で交換できる!」というメリットもあります。

シュミレーション画面 マシニングセンタ

最終的には生徒の自由な発想で作品を製作します。曲線や細かい図形など、加工するのが難しいものもありますが、頑張って作った作品はどれも素敵です。

MCで製作した作品1 MCで製作した作品2

今回は生産機械科2年生の「MC実習」について紹介しました。なお、次回は6/5(金)に生産機械科1年生の工業技術基礎について紹介します。

生産機械科3年「機械仕上実習」

本日6/1(月)より生産機械科の実習について紹介していきます。

今日は、生産機械科の3年生で実習が行われました。3年生は「機械仕上実習」「CAD実習」「自動制御実習」「材料計測実習」の4テーマに分かれて実施します。

機械仕上実習

CAD実習

自動制御実習

材料計測実習

本日は「機械仕上実習」について紹介します。

生産機械科では、旋盤加工、ホブ盤加工、平面研削盤を使用し各自で歯車の文鎮を製作します。

歯車文鎮

旋盤加工では、金属を機械に固定し、回転させながら刃物を近づけ切削(削る)していく加工です。(写真上)文鎮の正面にある穴もこの旋盤で加工しました。(写真下)

今回は生産機械科3年生の「機械仕上実習」について紹介しました。その他のテーマについても毎週掲載したいと考えています。なお、次回は明日6/2(火)に生産機械科2年生の実習について紹介します。

それぞれの学年ともに週1回の授業になりますので、その都度HPに掲載し紹介していきますので宜しくお願いします。

機械科・生産機械科 実習室の感染症対策について

機械科・生産機械科 マシニングセンタ実習室における感染症対策を実施!

新型コロナウイルス感染症対策としてマシニングセンタ実習室に座席ごとの間仕切りを製作しました。

機械工場において使わなくなった材料を切断・溶接・塗装し、それぞれの座席に設置しました。

このように、消毒や換気などの対策の他にも工業高校ならではの対策・工夫を行っています!

1学年工業技術基礎ガイダンス実施しました

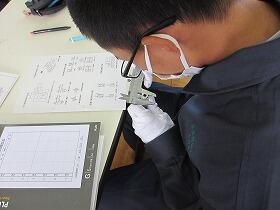

1学年初めての授業となる工業技術基礎ガイダンスを実施しました。作業服の正しい着用方法や、事故防止に関する心得、ノギスの扱い方など、これからの実習に必要な知識を各先生よりご指導いただきました。

初めて触るノギスに苦戦しながらも、真剣に取り組むことができました。

新入生適応指導

新入生適応指導実施

5月25日(月)、26日(火)の2日間に渡り、新入生適応指導を体育館にて分散登校で実施しました。各クラス20名が1日ずつ登校し、3密を避け、全員マスク着用の状態での実施となりましたが、これまで行えなかった校長先生を始め、各指導部長および各科長の先生より、工業高校生としての心得など様々なお話をいただくことができました。

未だ、心配なことも多くありますが、新入生にとっては新しい環境での生活の一歩が踏み出せました。

席の間隔を広く確保し、各先生方よりお話をいただきました。各々、真剣に耳を傾けてメモを取っています。

本日、離任式・始業式、対面式を実施しました。

なお、感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、栃木県では明日から2週間休校となるため、式終了後のSHRで、新型コロナウイルス感染防止の取組の説明が行われ、また2週間の休業期間中の各教科・科目の自宅学習課題も配布されました。この逆境を乗り越える各自の取組みに期待したいと思います。

校庭での離任式・始業式・対面式

離 任 式

令和2年度入学式を挙行しました。

本日、校庭の桜が咲き誇るなか、本校体育館において令和2年度入学式を挙行いたしました。

機械科・生産機械科・建設科・電子科各40名の新入生が入学を許可され、高校生活の第一歩を踏み出しました。

また、入学式後、PTA入会式も実施されました。

校長式辞 来 賓 祝 辞

第55回卒業式が挙行されました。

本日、第55回卒業式を挙行しました。新型コロナウイルス感染症防止対策のため、送辞担当以外の在校生が参列できなくなる状況ではありましたが、159名の卒業生にとって、思い出に残る式典となりました。

「卒業生のみなさん、卒業おめでとうございます。

今後の活躍を祈念いたします。」

機 械 科 生産機械科

建 設 科 電 子 科

校長式辞 同窓会長祝辞 PTA会長祝辞

在校生送辞 卒業生答辞

本日表彰式・同窓会入会式が行われました

卒業式予行に引き続き、石井豊同窓会長をお迎えして、同窓会入会式が行われました。

表 彰 式 同窓会入会式

令和元年度 予餞会

2月4日(火)に本校、体育館にて予餞会が盛大に行われました。今年度は①「eスポーツ大会2020」、②「アームレスリング大会2020」、③「音楽部による演奏」、④「3年生思い出スライドショー」の4つの企画を実施し、その内の2つの企画①「eスポーツ大会2020」と②「アームレスリング大会2020」の結果でクラス順位を競い合いました。詳細は以下の通りです。

①「eスポーツ大会2020」

Nintedo Switchを使い、3人1チームのクラス対抗戦で行われました。対戦ソフトは1~3回戦・敗者復活戦で「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL」、準決勝で「ぷよぷよテトリス」、決勝で「マリオカート8デラックス」で競い合いました。また、準決勝から3年担任スペシャルチームも参戦しました。結果は以下の通りです。

第1位・・・機械科3年 (クラス得点:50点)

第2位・・・生産機械科1年(クラス得点:30点)

第3位・・・建設科1年 (クラス得点:20点)

第4位・・・3年担任スペシャルチーム

②「アームレスリング大会2020」

3人1チームのクラス対抗戦で行われ、各クラスの力自慢生徒たちが会場を大いに盛り上げてくれました。また、第1位のチームはエキストラゲームとして本校教員チームとも対戦しました。結果は以下の通りです。

第1位・・・建設科3年 (クラス得点:50点)

第2位・・・生産機械科3年(クラス得点:30点)

第3位・・・建設科1年 (クラス得点:20点)

第4位・・・機械科1年 (クラス得点:10点)

以上の結果からクラス総合得点50点の機械科3年と建設科3年がダブル総合優勝という結果となりました。また、最後は音楽部よる演奏や3年生思い出スライドショーでとても和やかな雰囲気で予餞会を締めくくることができました。在校生一同、3年生の皆さんの今後の活躍を応援しています。

eスポーツ大会2020の様子① eスポーツ大会2020の様子② アームレスリング大会2020の様子①

アームレスリング大会2020の様子② 音楽部による演奏 表彰式

電子科 課題研究発表会

電子科 課題研究発表会

1月23日(木)電子科の課題研究発表会を行いました。電子科3年生が、一年を通して取り組んだ課題研究の成果を電子科1、2年生に対して発表しました。

課題研究のテーマは以下の通りです。

1.Nゲージ制御とジオラマの製作 | 2.Arduinoを使用した電子ドラムの製作 |

3.ドローン | 4.ロボットアメリカンフットボール栃木県大会への挑戦 |

5.わたあめ機 | 6.ソーラー街路灯の製作 |

機械科 課題研究発表会

機械科3年生が、一年を通して取り組んだ課題研究の成果を発表し、機械科2年生が聴衆しました。発表会後には、3年生5名が自分の進路体験を発表してくれました。

課題研究のテーマは以下の通りです。

1.教材・教具の製作

2.ダイナビーの製作

3.三輪車のフラワースタンド製作

4.振り子時計の製作

5.溶接を中心としたものづくり

6.電動ミニSLの製作

建設科 課題研究発表会

建設科 課題研究発表会

令和2年1月22日(水)、建設科の課題研究発表会が行われました。2年生が聴衆する中、3年生が1年間の取り組みの成果を発表しました。今年の発表は、昨年度より始まった「真工高カイゼン提案コンテスト」にて提案がなされたものの具体化を取り上げた班が多くあったのが、印象的でした。

発表テーマは以下の通りです。

【土木コース】

2 ものづくりコンテスト(測量部門)/実習場所の施工

3 コンクリートカヌーの製作

4 レンガでつくる犬走り

【建築コース】

1 倍率(縮小・拡大)の研究

2 校内環境整備 カイゼンへの取り組み《トイレのペーパーストッカー等の製作》~

3 建築設計デザインの研究

4 ゴミステーションの整備

人権教育講演会を実施しました

本日6時間目に、真岡市在住の鈴木伸吾様・カネ子様ご夫妻と真岡市社会福祉協議会の中山美由樹様をお迎えして、人権教育講演会を実施しました。

鈴木様ご夫妻はお二人とも視覚障害者で、失明後、楽しい事は失明後1/3に、大変なことは3倍になったけれども、できることをまずやってみること、あせらずに気長に計画・イメージをたてて取り組むことなど積極的な生き方をしていることを話されました。しかし賃貸住居を借りる時や就職、結婚、銀行からの融資などで差別された体験もあったそうです。

次に、視覚障がい者の生活を支える盲人用具や共用品を提示していただきました。音声モジュールを組み込んだイネーブルウェアの各種用具のほか、障がい者にも健常者にも役に立つユニバーサルデザインなど、実際の実物を見て、非常に参考になりました。

ここで真岡工業生に期待することとして、モノを使う立場に立った物づくり、カイゼンを通じて共用品をもっと増やすこと、また視覚障碍者が触って触感でわかる地図・ハザードマップの作製を挙げておられました。

最後に、医療の進歩や人工網膜の開発などで、白内障以外に各種網膜疾患でも治療の可能性が出てきたことは素晴らしいこと、しかしまだできないこともあるので勇気をもって声をかけて支援してほしいとのことで言葉を結ばれました。

本日は、貴重なお時間を割いて素晴らしい講演をしていただき、本当にありがとうございました。

令和元年度 生産機械科課題研究発表会

家庭科棟2階の被服実習室において3年生6班による発表を2年生が真剣に静聴しました。

今年度の課題研究テーマは以下の通りです。

1.防災リアカーの製作

2.アイデアロボティクス

3.スケルトニクスへの挑戦

4.フラワースタンドの製作

5.JMCR2020 北関東地区予選大会に出場して

6.アルミニウム缶の有効活用

発表会後には、代表者が2年生へ向けて進路体験発表を行い2年生へのアドバイスを行いました。

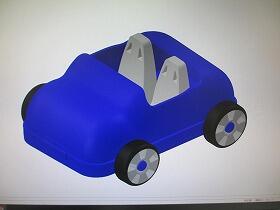

「高大連携プロジェクト」出前授業【機械科2年】

日本工業大学 教授 中野道王 先生より『学生達の手で造るクルマ”学生フォーミュラ車両”』の講義をしていただきました。全日本学生フォーミュラ大会に出場するための活動の説明や、実際に車両を見学させていただきました。車両を製作した大学生から車両の説明をしていただき、生徒も色々なことを質問していました。

第3学期が始まりました。

始業式では校長先生より、昨年台風第19号により県内各地で浸水被害を出した中で、災害救助法の適用がなかった真岡市・芳賀町・益子町は、かつて水害で大きな被害を受け、洪水対策として遊水池の整備を行ったことで浸水被害を防止できたことを例に、失敗を通じてカイゼンをはかることが次につながる成長を得るとの言葉をいただきました。

次に生徒会役員任命式が行われ、20名の新役員による新たな体制で新生徒会がスタートしました。

続いて、空手部、写真部、電子研究部、自転車競技部の壮行会が実施されました。この時期にこれだけ数多くの部活動が関東・全国の大会に出場するのは異例のことで、各部の努力のあらわれです。大会での活躍を期待します。