文字

背景

行間

定時制の出来事

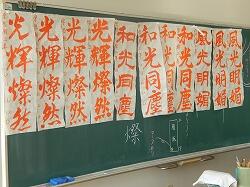

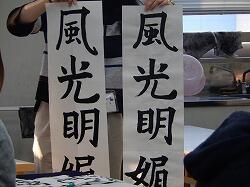

〝書初展〟:見事な「お手本」の数々が並んでいます。

並んでいるのは、定時制の芸術科(書道)を担当する教員の手による作品。こちらを参考にしながら、生徒の皆さんは制作に取り組むことになります。受講している皆さんは、だれもが真剣な表情で筆を握っていました。

学悠館高校で開講されている芸術科(書道)の科目は、「書道Ⅰ」・「書道Ⅱ」・「篆刻・刻字」・「ペン習字」ほか。これらを受講している生徒のうち、約120名の皆さんが作品の制作に励んで〝第70回書初展〟に出品することになっています。

生徒の皆さんは、授業中に何枚も何枚も練習して作品の提出を目指します。中には、授業で習作を重ね、さらに自宅で改めて作品の制作にチャレンジする生徒もいます。

※画像は、「書道Ⅰpm②」・「書道Ⅰpm④」の授業の様子です。

総合的な学習の時間:キャリアワーク(1年次)

今回は、「過去の出来事や出会った人を思い出し,今の自分を見つめる」ことと、「自分の人生を〝逆算〟し,将来の希望の実現のために今後どんなことをしていけばよいか考える」ことを目的に学習しました。

生徒の皆さんは、初めに、生まれた時から今までの人生を振り返って「スタートから見た人生」をワークシートに記入しました。次に、晩年の姿をイメージ。このイメージを実現するためには、「中年の時にはこんな生活を送っていきたい。そのために青年期は……」と言った具合に、自分の人生を〝逆算〟していきました。

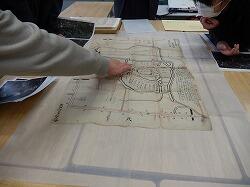

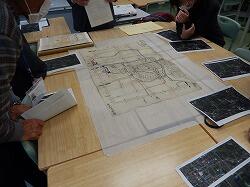

「栃木県立文書館」の方々をお招きして〝古文書講座〟 開催

今回お持ちいただいた史料は、江戸時代に描かれて明治時代に写された『野州壬生御城図』です。文書館の山本先生・西村先生のご指導のもと、現在の壬生の街並みと見比べながら気付いたことを話し合いました。さらに、城下町のつくりや、徳川将軍の日光参詣などについても学びました。

この講座は、「日本文化史pm①」の授業の一環として、毎年行われる特別講座。貴重な出前講座とあって、「世界文化史pm①」の受講生も一緒に聴講しました。

生徒の皆さんは、城下町の防御や防災、絵図の描き方にいたるまで、さまざまな発見をしました。ひとつの史料を囲んで語り合うことで、学びを深めるとともに、楽しいひとときを過ごすことができました。

●文書館(もんじょかん)

歴史資料としての文書や記録類を収集・保存し皆様に活用していただくための施設。宇都宮市塙田の県庁舎南館内にある。

交通委員の生徒と教員が協力して〝交通街頭指導〟

21日(金)、午前8時の栃木市内の気温は、4℃ほど。この季節にしては、それほど冷え込んではいませんでした。それでも、日陰に入ったり、風に当たったりすると、厳しい寒さを感じていたようです。交通委員の生徒の皆さんは、防寒対策を万全にして街頭指導に臨みました。

手には、学悠館腕章・学悠館のぼり・交通安全のぼり・横断旗など。登校する生徒の皆さんや地域の方々に交通安全を呼びかけ、委員としての役割をしっかりと果たしました。

平成30年12月11日(火)から12月31日(月)までの21日間にわたって、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟が展開されています。学悠館高校では、この運動にあわせて、20日(木)・21日(金)の朝[ 8:30~ 8:50]・夕[16:05~16:25]に〝交通街頭指導〟を実施しています。

<平成30年度:学悠館高校の交通街頭指導日>

第1日 5月17日(木)

第2日 5月18日(金)

第3日 9月26日(水)

第4日 9月27日(木)

第5日 12月20日(木)

第6日 12月21日(金)〝学悠館高校 INFORMATION〟増設

新作の「お知らせ」が出来しだい次々とUPする予定です。どうぞご期待ください。

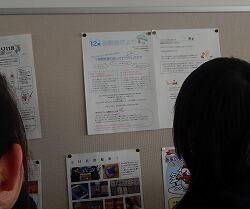

『相談室だより』(12月号)が発行されました!

今月号では、〝1年間を振り返ってどうでしたか?〟のトップ記事。「頑張った自分を/自分自身が認めてあげよう」「反省していることは/これからの自分の成長に…」の2つの囲み記事は、とても含蓄(がんちく)のある内容です。じっくりと読んでみましょう。

裏面に掲載されている「理想の自分に近づくために…」も、ぜひ目を通してみましょう。

(『相談室だより』<12月号>より一部抜粋)

保護者の皆さまも、お子様を通して手にされてぜひご覧ください。

来年度の〝生徒時間割〟のデータ入力が始まりました。

LHRの時間などを使って「履修計画」の作成(全5回)が行われ、すでにほとんどの生徒の皆さんは〝自分だけの時間割〟の計画を完成させることができました。

HR担任は、生徒の皆さんから届けられた「時間割表」と「科目配置一覧表」を見ながら、慎重に講座名などのデータ入力を進めていました。1月8日(火)までに、入力の作業を済ませることになっています。

【データ入力するHR担任】

1月10日(木)には、定員を超過した講座の確認やその抽選などが実施されることになっています。その後、いくつかの段階を経て、3月の上旬には生徒の皆さんそれぞれの〝自分だけの時間割〟が確定する予定です。

LHR:「交通安全」と「冬休みの過ごし方」に関する学習

12月31日(月)までの間、〝年末の交通安全県民総ぐるみ運動〟が展開されています。また、12月25日(火)からは、「冬季休業日」が始まります。これらのことから、今回のLHRでは、この2点について学ぶことになりました。

1・2年次の交通安全の学習では、事故現場での対処法について考えました。警察への通報、相手の確認、病院に行くなど、だれもがしなければならない行動について理解を深める機会となりました。

冬季休業日の過ごし方に関しても、HR担任から丁寧な説明がありました。生徒の皆さんは、毎日の生活、事故防止と安全な生活、冬休み中の登下校、学校への連絡などをしっかりと確認していました。

【2年次Ⅲ部・3年次Ⅲ部より】

良好な環境衛生の維持管理に努めています。

学悠館高校の校舎は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)の適用を受ける建物です。そのため年間6回、校舎内の空気が測定されています。一方、害虫調査シートを用いた点検は、毎月行われています。

学悠館高校では、空気環境の測定や害虫生息の点検のほかにも、給水・排水管理、清掃など、良好な環境衛生の維持管理に努めています。

【空気の採取】 【害虫調査用粘着シート】

図書館特別企画:私だけの絵本・クリスマスカードをつくりま専科

この特別企画は、今年度で6回目となる恒例行事。ねらいは、「大切な誰かのために、あるいは自分のために絵本やカードを作り、その時間を楽しむ」ことでした。

でき上がった作品を身近な人にプレゼントできたなら、なんて素晴らしいことでしょう。

準備された絵本の原画をもとに、オリジナルの絵本作り。カラフルな色塗り、コラージュ、言葉の記入、最後に手紙を添えるなど、さまざまな工夫を施して制作していきました。

授業アンケート&教育活動のアンケート 実施

〝教育活動のアンケート〟(生徒対象)は、すでに12月14日(金)までに調査が完了しました。こちらは、『学校評価』の一環として実施。学悠館高校で行われている教育活動を生徒がどのように理解しているか調査し、今後の取り組みに活かすことになっています。

〝教育活動のアンケート〟(保護者対象)は、「調査用紙」を今月末までに〝12月の「出欠状況通知」〟とともに、保護者の皆様あてに郵送します。年が明けた1月18日(金)までにご回答くださいますようお願い申し上げます。ご協力いただきました調査結果は、『学悠館だより』等の刊行物や本ホームページでもお知らせすることになっています。

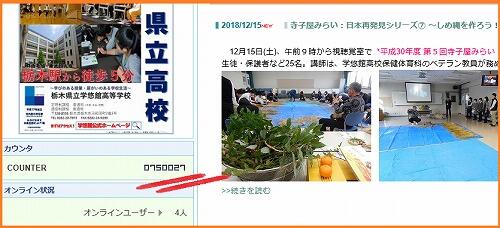

祝! 皆さまに支えられて 来場者数750,000名様 達成!

平成29年4月19日(水)に350,000アクセスに到達。それから598日目で、待望の750,000アクセスに至りました。この間、単純平均で1日あたり665アクセス超。平成30年度になってからは、単純平均で1日あたり760アクセスを突破しています。おかげさまで、アクセス数は、順調な伸びを示しています。

いよいよ800,000アクセス、900,000アクセス、そして待望の1,000,000アクセスも視界に入ってきました。ひとえにご来場くださいます皆さまのお力添えの賜物(たまもの)であると、“チーム学悠館”の教職員一同、改めて心から御礼申し上げます。

アクセス数と同様に、オンライン・ユーザー数もたいへん気になるところです。日曜日の深夜に10名以上の方々に閲覧いただいたり、平日の早朝に定期的にご覧いただいたり……。〝芸術鑑賞会〟が開催された12月14日(金)の午後6時近くには、オンライン・ユーザー数が150名を超えていました。年の瀬の週末にも関わらず、たくさんの皆様にご来場いただきました。つい先ほども、100名以上の方々がお出でくださいました。衷心より感謝の言葉を申し上げます。

今後も、“チーム学悠館”の定時制・通信制の力を結集して、多彩な内容の新着記事をアップしてまいります。引き続き〝学悠館公式HP〟にアクセスくださいますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

【12月17日(月) 19:44】

<来場者数と達成日>

350,000名様 平成29年 4月19日(水)

400,000名様 8月25日(土)

450,000名様 11月18日(土)

500,000名様 平成30年 1月23日(火)

550,000名様 3月23日(月)

600,000名様 5月21日(月)

650,000名様 8月 1日(月)

700,000名様 10月17日(水)

750,000名様 12月17日(月)

800,000名様 ???

900,000名様 ???

学校安全総合支援事業:高校生による積極的な避難所運営の実践②

「平成30年度学校安全総合支援事業」のモデル地区に所在する学悠館高校は、「高校生の積極的な避難所協力の在り方」の拠点校として選ばれました。この事業は、自然災害発生後の避難所運営に関する知識や技能を高校生が身につけ、他の人や社会の安全に貢献することを目的としています。

栃木市教育祭:「善行生徒」表彰&受付業務

今回、「善行生徒」として表彰されたのは、定時制のSさん(28Hクラス)・Iさん(27Hクラス)・Mさん(27Mクラス)、通信制のKさん(27Tクラス)の4名の皆さん。また、受付の仕事を手伝ったのは、定時制の4名の生徒会役員です。

【会場内の様子】 【表彰された学悠館生】 【受付を担当した生徒】

学校安全総合支援事業:高校生による積極的な避難所運営の実践①

栃木・壬生地区にある県立高校8校の代表生徒の皆さんは、避難所の準備や運営に積極的に取り組みました。HUG(避難所運営ゲーム)体験講座[7月24日(火)]、講演会・炊き出し体験講座[9月22日(土)]で学んだ知識や体験などを活用して、積極的に避難所運営を実践しました。生徒の皆さんは、自分で選んだ役割を責任ある態度で担っていました。

学悠館高校からは、JRC部の皆さんを中心におよそ10名の生徒の皆さんが活動に加わりました。

今回の目的は、「高校生が避難所運営を体験することで、有事の際、積極的な態度で避難所運営に参画できるようにする」ことでした。

日本赤十字社栃木県支部の皆様には、さまざまな側面からご支援をいただきました。また、アドバイザーには、宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザイン学科の准教授である近藤伸也先生をお招きしました。振り返りの後には、日本赤十字社の村岡様、栃木市総務部管理課の増田様よりご講評いただきました。

役割分担、食堂・会議室への誘導、ハイゼックスの準備・説明、体育館への誘導、体育館入り口で受け付け、居場所作り、ベッド作り、トイレ作り

●10:10 一般参加者集合

炊き出し準備、ハイゼックス準備

●11:00 開会式(会議室)

挨拶(学悠館高校長・飯田道彦先生、日本赤十字社栃木県支部・堀野京子様、宇都宮大学・近藤伸也様)、参加者紹介、高校生自己紹介、事業説明

●13:00 AED講習会(会議室)

●13:30 振り返り、好評

寒い中ご来校くださった皆様、たいへんお世話になりました。

意欲的に運営に携わった高校生の皆さん、お疲れさまでした。

寺子屋みらい:日本再発見シリーズ⑦ ~しめ縄を作ろう!~

もうすぐ「正月」になります。そこで、今回の寺子屋みらいでは、「しめ縄づくり」にチャレンジしました。新年を迎える行事として、「しめ縄」を玄関などに飾るご家庭も多いのではないでしょうか。

参加者の皆さんは、藁(わら)をきれいに整える作業からスタート。適当な長さの藁の束を同時にねじり、それをからみ合わせて藁縄(わらなわ)をゆっくりと丁寧に綯(な)っていきます。その後、いくつかの手順を経て、しだいに形が整えられていきます。そして、松や南天の葉、みかん、紙垂(しで)などを施していきました。

およそ90分の作業で、ほぼ全員が見事な「しめ縄」を完成させました。最後に、参加した感想を記入しました。

●寺子屋みらい〔土曜開放講座〕

地域の名人・達人の方々から、多種多様な講義や講話を積極的に受講することで、キャリアデザインをイメージし、職業観・勤労観を育むことを目的としています。

内容は、①職業人講話、②体験型講座、③大学等の出前授業に分類されます。

芸術鑑賞会:オーケストラの演奏を堪能しました。

開演時間の午後1時30分から、およそ1時間半にわたってオーケストラの演奏を堪能(たんのう)しました。編成は、指揮者である稲田康さんと、木管・金管・打楽器・弦五部など、総員25名。鑑賞した皆さんは、迫力ある演奏にすっかり魅了されている様子でした。

途中、「あなたも名指揮者」のコーナーでは、生徒2名と教員がステージ上に。親しみを持てる稲田さんのご指導のもと、実際にタクトを振ってしだいにテンポを速くする演奏にトライしました。

「金管楽器の紹介」では、学悠館高校の教員も交じって演奏するなど、とても楽しい演奏会となりました。また、アンコールでは、『ラデツキー行進曲』(ヨハン・シュトラウス1世)が披露されました。

●プログラム

1.オペラ 天国と地獄 序曲 オッフェンバック

2.主よ、人の望みの喜びを J・S・バッハ

3.カルメン組曲より前奏曲アラゴネース

トレアドール(闘牛士のマーチ) ビゼー

4.楽器のお話とアンサンブル

・弦楽合奏 合奏協奏曲 四季より「春」第一楽章 ビバルディ

・木管器合奏 ディヴェルトメント ハイドン

・金管楽器の紹介

・打楽器合奏 ドラムマーチ

5.あなたも名指揮者 ハンガリア舞曲 第5番より

6.ポピュラー曲より

サウンドオブミュージック リチャード・ドジャース

天空の城「ラピュタ」より 久石 譲

7.「剣の舞」 ハチャトゥリアン

給食!大好き⑩ 〝Xmas特別メニュー〟に大満足!

食堂内は、ふだんよりも少しライトダウン。BGMには、クリスマスソングのメドレー。壁面のデコレーションとイルミネーション。そして、クリスマスツリー。まるでおしゃれなレストランに来ているかのような錯覚を覚えることになりました。この装飾は、学校栄養士Kさんによる発案。食堂を利用する皆さんを笑顔にする楽しい演出です。

献立は、エビピラフ、照り焼きチキンのブロッコリーとポテトフライ添え、ミネストローネ、こんにゃくのマリネサラダ、Xmasケーキなどでした。

ケーキは、栃木市内の有名洋菓子店に特別発注。取り寄せたチーズ・チョコ・ショートの3種類の中から好きなケーキを選んで食べることができました。

“給食!大好き⑨ Xmas特別メニュー 12月13日(木)提供”[12月8日(土)14:11UP]でお伝えしたように、今日は“年に1度の1,000キロカロリー越えメニュー★”という特別メニューでした。美味なことは言うまでもなく、ボリュームも満点。生徒の皆さんは、大満足の様子でした。

〝献立ワンポイント〟には、「MERRY CHRISTMAS!! 今年もやります!!」の文字が躍っていました。ところで、学校栄養士Kさん、来年も〝Xmas特別メニュー〟を提供してもらえますか?

12月は、21日(金)まで給食が予定されています。

Ⅲ部の生徒の皆さん、ますます給食の時間が楽しみですね\(^_^)/

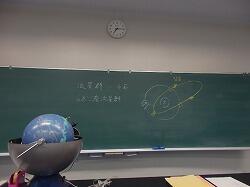

自然科学入門の授業:天体観察〝双子座流星群〟

理科の教室で講座担当教員から学習の目的や手順を聞いた後、体育館東側のグラウンドに集合。この夜は、〝双子座流星群〟の出現が期待されました。しかし、うっすらとかかる雲、流星の発生予定より1日早かったことなどから、一部の生徒には見えたものの全員が見ることはできませんでした。一方、オリオン座・カシオペア座などの他の星座は、詳しく観察することができました。

〝双子座流星群〟は、14日(金)の夜に極大を迎えると予想されています。十分に暗い場所で観察すると、夜明け前までたくさんの流星が見られるそうです。

「自然科学入門」の授業は、学悠館高校が独自に開設した「学校設定科目」です。身のまわりの不思議について実験や観察をとおして、科学の基本的な概念や原理・原則をわかりやすく学習する科目です。

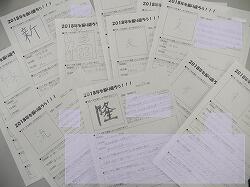

LHR:2018年を振り返ろう!今年の漢字は?

4年次に進む生徒の「時間割づくり」がおおむね完成した3年次Ⅰ部(午前)では、クラス裁量の時間となりました。この時間のテーマは、〝2018年を振り返ろう!〟。

初めに、生徒の皆さん一人ひとりが自分自身を振り返りながら、ワークシートの設問に回答していきました。

「2018年で頑張ったことは何ですか?」、「2018年で印象に残っていること・思い出は何ですか?」など。そして、「今年1年を漢字一字で表すなら?」との問いも用意されていました。

ワークシートへのメモが終わると、今度は大きく書いた漢字を見せながら発表。幸・隆・考・支・優・流・友・山・福・新・縁などの異なる漢字が書き込まれていました。生徒の皆さんは、選んだ具体的な理由とともにクラスメートに披露していました。

明くる年が、私たちにとって素晴らしい年になって、今回3年次Ⅰ部(午前)の生徒の皆さんが記入したような漢字が「今年の漢字」に選ばれるといいですね。