文字

背景

行間

定時制の出来事

秋の交通安全県民総ぐるみ運動実施中!

9月21日(水)から30日(金)までの10日間、秋の交通安全県民総ぐるみ運動が実施されています。

【栃木駅での合同交通指導】 【本校周辺での立番指導】

【栃木駅での合同交通指導】 【本校周辺での立番指導】

この運動に伴い、栃木地区高等学校交通問題連絡協議会では栃木駅で合同交通指導が行われました。本校の生徒、先生も参加し、交通安全を呼びかけました。また、本校独自でも、本日と明日の2日間、生徒、保護者、先生によって、朝と夕方の2回、本校周辺の交差点で立番指導を実施しています。

秋の交通安全県民総ぐるみ運動では、全国の重点として、「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」、「後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」、「飲酒運転の根絶」の3つが設定されています。それに加えて、栃木県では「子どもや高齢者に優しい3S運動の推進」を重点としています。交通安全運動期間中だからと言うわけではありませんが、ぜひ、この期間に交通安全についての意識、行動を見直し、交通事故の根絶をめざしてほしいと思います。加害者にも、被害者にもならないよう気をつけましょう。そのためには、一人一人の意識が重要になると思います。

【栃木駅での栃木市内の高校生による合同交通指導】

~マナーアップ!高校生が主役です~

秋の交通安全県民総ぐるみ運動では、全国の重点として、「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」、「後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」、「飲酒運転の根絶」の3つが設定されています。それに加えて、栃木県では「子どもや高齢者に優しい3S運動の推進」を重点としています。交通安全運動期間中だからと言うわけではありませんが、ぜひ、この期間に交通安全についての意識、行動を見直し、交通事故の根絶をめざしてほしいと思います。加害者にも、被害者にもならないよう気をつけましょう。そのためには、一人一人の意識が重要になると思います。

【栃木駅での栃木市内の高校生による合同交通指導】

~マナーアップ!高校生が主役です~

0

第3回人間関係スキルアップトレーニング

9月21日(水)のLHRの時間を使って、すべての生徒を対象に、第3回人間関係スキルアップトレーニングを実施しました。

【「チームで協力して救援物資を運べ!」の一場面】

【「チームで協力して救援物資を運べ!」の一場面】

1年次生と4年次生は、「チームで協力して救援物資を運べ!」を実施しました。困難な状況下にある場合でも協力することの大切さ、コミュニケーションの大切さを実感すること、さらに、その場の状況に応じた適切な問題解決・行動選択ができるようになることをねらいとしています。生徒たちは楽しみながらも、協力、コミュニケーションの大切さを実感することができたようでした。生徒の振り返りシートには、「話し合ってくださいと言われた瞬間、男子が『どうしたらいいと思う?』と話かくけてくれた。緊急時には、こういう積極性が求められると感じまし。」というコメントがありました。

【「絵伝言~無人島の動物~」の一場面】

2年次生は、「絵伝言~無人島の動物」を実施しました。集団の中で、他者と良好な関係を築きながら、望ましい自己表現ができるスキルを身につけることをねらいとしています。グループのリーダーが最初に無人島の上陸し、ある動物を発見するという設定で始まります。その動物が何かをグループのメンバーに絵で伝えます。2番目の人はリーダーの絵を見て3番目の人に伝えます。3番目の人は2番目の人の絵を見て、次の人に伝えます。これを繰り返し、最後のメンバーまで伝えていきます。正確に伝えることができるグループもあれば、途中からずれていってしまうグループもありました。表現することの難しさを実感することができたようでした。生徒の振り返りシートには、「伝えることの難しさを感じました。しかし、精一杯自分の力で伝えることができました。」というコメントが多くありました。

3年次生は、「正確に気持ちを伝えるには?」を実施しました。自分の気持ちを正確に伝えるためには、言葉だけではなく表情・声・姿勢も重要な要素になることに気づくことをねらいとして、相手に自分の感情を伝えること、相手の気持ちを読み取ることを行いました。様々なシチュエーションのもとでの『ありがとう』、『よかったね』という言葉の裏側を探っていきました。それぞれの場面で、気持ちを伝えることの難しさを実感してくれたようです。生徒の振り返りシートには、「目の動き、息の量、イントネーション、間、手の位置など、気持ちを読み取るヒントはたくさんあることがわかりました。しかし、気持ちを伝えること、気持ちを読み取ることはやっぱり難しい。」というコメントがありました。

人間関係スキルアップトレーニングは年間で4回実施します。残すはあと1回です。しっかりと参加して、人間関係を構築するヒントを学びましょう。

【「絵伝言~無人島の動物~」の一場面】

2年次生は、「絵伝言~無人島の動物」を実施しました。集団の中で、他者と良好な関係を築きながら、望ましい自己表現ができるスキルを身につけることをねらいとしています。グループのリーダーが最初に無人島の上陸し、ある動物を発見するという設定で始まります。その動物が何かをグループのメンバーに絵で伝えます。2番目の人はリーダーの絵を見て3番目の人に伝えます。3番目の人は2番目の人の絵を見て、次の人に伝えます。これを繰り返し、最後のメンバーまで伝えていきます。正確に伝えることができるグループもあれば、途中からずれていってしまうグループもありました。表現することの難しさを実感することができたようでした。生徒の振り返りシートには、「伝えることの難しさを感じました。しかし、精一杯自分の力で伝えることができました。」というコメントが多くありました。

3年次生は、「正確に気持ちを伝えるには?」を実施しました。自分の気持ちを正確に伝えるためには、言葉だけではなく表情・声・姿勢も重要な要素になることに気づくことをねらいとして、相手に自分の感情を伝えること、相手の気持ちを読み取ることを行いました。様々なシチュエーションのもとでの『ありがとう』、『よかったね』という言葉の裏側を探っていきました。それぞれの場面で、気持ちを伝えることの難しさを実感してくれたようです。生徒の振り返りシートには、「目の動き、息の量、イントネーション、間、手の位置など、気持ちを読み取るヒントはたくさんあることがわかりました。しかし、気持ちを伝えること、気持ちを読み取ることはやっぱり難しい。」というコメントがありました。

人間関係スキルアップトレーニングは年間で4回実施します。残すはあと1回です。しっかりと参加して、人間関係を構築するヒントを学びましょう。

0

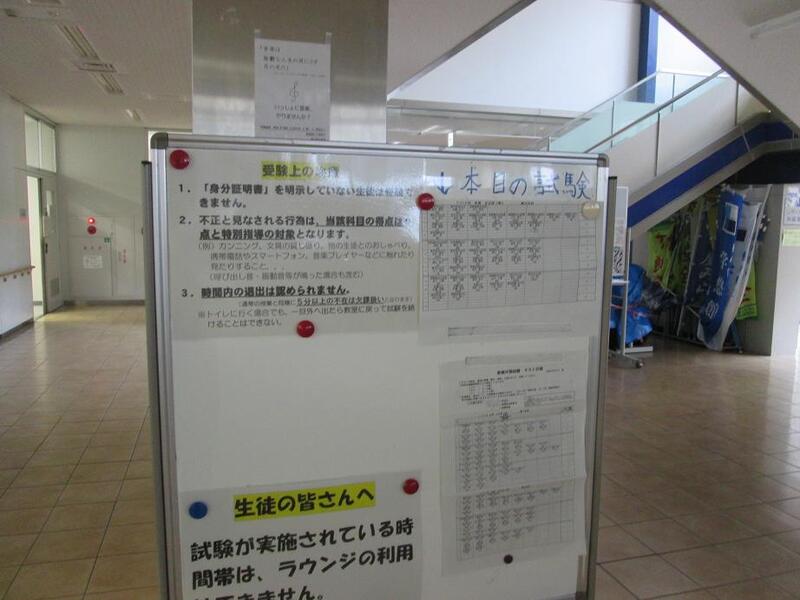

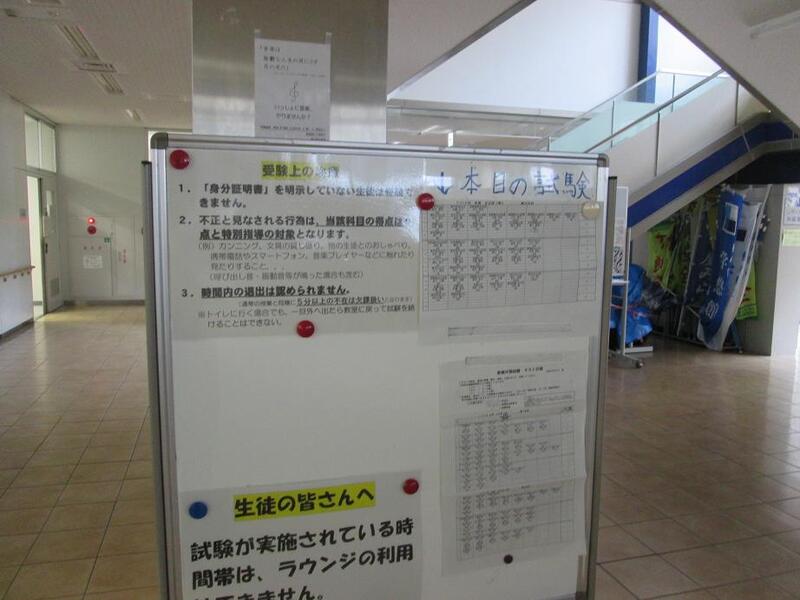

前期期末テスト実施

9月12日(月)から15日(木)の4日間、前期期末テストを実施しています。

【問題と格闘する生徒たち】

【問題と格闘する生徒たち】

1時限目から12時限目(日によっては11限目)まで、毎時間1科目から6科目程度の試験が予定されています。生徒たちは、自分自身が受講している科目のテストを受験します。したがって、テストの時間割も生徒によって様々です。空き時間が出てしまう生徒もいますが、その生徒たちのために自習室が用意されています。中には、テストの時間の前に登校し、自習室で最後の確認をしてからテストに臨む者もいます。また、普段空き時間を過ごすラウンジもテスト期間中は使用することができません。テストに取り組む人、テスト勉強に取り組む人への配慮です。生徒たちは、ルールを守って、テストに臨んでいます。

【自習室で勉強に励む生徒】 【ラウンジ使用禁止の告知】

この前期期末テストが終了すると、秋休みを挟んで、後期に入ります。本年度も折り返し地点を迎えようとしています。秋休み中には遠足(ディズニーシー)が計画され、後期には、栃木県高等学校定通文化発表会、出藍祭等という大きな行事が行われます。そして、3月には卒業式、そして、入学者選抜があり、平成28年度を終了します。たくさんの行事と学習をとおして、学悠館高校の生徒たちは成長していきます。

まずは、この期末テストです。自らの力で乗り越えていってほしいと思います。

【自習室で勉強に励む生徒】 【ラウンジ使用禁止の告知】

この前期期末テストが終了すると、秋休みを挟んで、後期に入ります。本年度も折り返し地点を迎えようとしています。秋休み中には遠足(ディズニーシー)が計画され、後期には、栃木県高等学校定通文化発表会、出藍祭等という大きな行事が行われます。そして、3月には卒業式、そして、入学者選抜があり、平成28年度を終了します。たくさんの行事と学習をとおして、学悠館高校の生徒たちは成長していきます。

まずは、この期末テストです。自らの力で乗り越えていってほしいと思います。

0

校内生活体験発表会のその後

8月31日(水)、9月2日(金)に実施した校内生活体験発表会において、生徒に書いてもらった振り返りシート「校内生活体験発表会に参加して」がまとまりましたので、ご紹介いたします。

「自分の考えや人に触れられたくない部分を文章にして、大勢の前で話せる勇気に感動しました。」

「様々なことがあったにもかかわらず、強く、前を向いてがんばっているのが伝わってきました。」

発表者が伝えたいことを素直に受け止め、それに感動している意見が多くありました。それ以上に、その話をもとに、今後自分でどうしたいのかを考えてくれた生徒がたくさんいました。それが次のような意見です。

「これからどのように学校生活を送るべきかを考えることができました。」

「自分がこれからやらなければならないことを、もう一度はっきりさせようと思いました。」

「いろいろな体験や思いをして、そして、それを乗り越えるためにはどうしたらよいかを考えさせられました。」

「自分にもまだ上をめざす力があるかもしれないと、勇気づけられました。」

「自分自身は現状に甘んじていると感じました。」

「自分だけがつらい気持ちでいるわけじゃないと気づかされました。友情を大切にしたい気持ちが強くなりました。」

話を聞くことで、明日への活力をもらった生徒がたくさんいるようです。

発表してくれた生徒も、そして、発表を聞いていた生徒たちも多くのことを学ぶことができた時間だったようです。ぜひ、この気持ちを忘れるなく、学悠館高校で充実した生活を過ごしてほしいと思います。

「様々なことがあったにもかかわらず、強く、前を向いてがんばっているのが伝わってきました。」

発表者が伝えたいことを素直に受け止め、それに感動している意見が多くありました。それ以上に、その話をもとに、今後自分でどうしたいのかを考えてくれた生徒がたくさんいました。それが次のような意見です。

「これからどのように学校生活を送るべきかを考えることができました。」

「自分がこれからやらなければならないことを、もう一度はっきりさせようと思いました。」

「いろいろな体験や思いをして、そして、それを乗り越えるためにはどうしたらよいかを考えさせられました。」

「自分にもまだ上をめざす力があるかもしれないと、勇気づけられました。」

「自分自身は現状に甘んじていると感じました。」

「自分だけがつらい気持ちでいるわけじゃないと気づかされました。友情を大切にしたい気持ちが強くなりました。」

話を聞くことで、明日への活力をもらった生徒がたくさんいるようです。

発表してくれた生徒も、そして、発表を聞いていた生徒たちも多くのことを学ぶことができた時間だったようです。ぜひ、この気持ちを忘れるなく、学悠館高校で充実した生活を過ごしてほしいと思います。

0

校内生活体験発表会

8月31日(水)、9月2日(金)の2日間で、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部ごとに校内生活体験発表会を実施しました。

【一生懸命準備し、発表してくれました】

【一生懸命準備し、発表してくれました】

校内生活体験発表会は、発表者はもちろんですが、聞き手として参加する生徒を含めて、生徒一人一人の学校生活への適応と自己形成を図るために実施しています。各部ともに、各年次から1名の代表が選出され、各部の生徒の前で、自分自身の経験、主張を述べます。発表会当日、校長先生からは、「発表者は原稿を書くことで、これからの『道しるべ』を作ることになります。また、聞き手の人は、自分自身の生活を振り返るきっかけにしてください。」というお話がありました。

発表会では、発表者一人一人が自分自身の経験を具体的に、そして、自らの主張を堂々と発表してくれました。また、聞き手の生徒たちが静かに、そして、真剣に聞き入っている姿は大変印象的でした。結果は、厳正な審査が終了した後、エントランスホールに掲示されます。楽しみに待っていてください。

【Ⅰ部での発表の様子】 【Ⅱ部での発表の様子】

【Ⅲ部での発表の様子】【発表者の話に聞き入る生徒たち】

そもそも、この生活体験発表会は、定時制通信制高校に学ぶ生徒が、学校生活をとおして、感じ、学んだ貴重な体験を発表し、多くの人に感動と励ましを与えることを目的として開催されています。

この校内生活体験発表会において各部の最優秀賞に輝いた生徒は、10月15日(土)に行われる栃木県高等学校定時制通信制文化発表会・第64回生徒生活体験発表大会に、本校代表として出場することになります。さらに、県大会で最優秀賞を勝ち取ると、11月20日(日)に東京の六本木ヒルズ・ハリウッドプラザで実施される第64回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会に本県代表として出場します。

全国大会での1番をめざしてがんばりましょう!

発表会では、発表者一人一人が自分自身の経験を具体的に、そして、自らの主張を堂々と発表してくれました。また、聞き手の生徒たちが静かに、そして、真剣に聞き入っている姿は大変印象的でした。結果は、厳正な審査が終了した後、エントランスホールに掲示されます。楽しみに待っていてください。

【Ⅰ部での発表の様子】 【Ⅱ部での発表の様子】

【Ⅲ部での発表の様子】【発表者の話に聞き入る生徒たち】

そもそも、この生活体験発表会は、定時制通信制高校に学ぶ生徒が、学校生活をとおして、感じ、学んだ貴重な体験を発表し、多くの人に感動と励ましを与えることを目的として開催されています。

この校内生活体験発表会において各部の最優秀賞に輝いた生徒は、10月15日(土)に行われる栃木県高等学校定時制通信制文化発表会・第64回生徒生活体験発表大会に、本校代表として出場することになります。さらに、県大会で最優秀賞を勝ち取ると、11月20日(日)に東京の六本木ヒルズ・ハリウッドプラザで実施される第64回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会に本県代表として出場します。

全国大会での1番をめざしてがんばりましょう!

0

定時制課程生徒会役員認証式

8月31日(水)に校長室において、7月の生徒会役員選挙を経て生徒会長となったM君を筆頭に、新たな生徒会役員12名の認証式が行われました。

【校長先生から認証書を受け取る新生徒会長】

【校長先生から認証書を受け取る新生徒会長】

認証式では、校長先生から新役員一人一人に認証書が手渡されました。会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、会計監査3名、庶務2名の合計12名は、その職責の重さをずしりと感じたことだと思います。その後、校長先生から励ましの言葉をいただき、それを受けて、新会長のM君が決意表明を述べました。

【校長先生の前で決意表明を】

新たな役員は、2年次生4名、1年次生8名の大変フレッシュな顔ぶれです。年次を超えて、さらに、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部という部を超えて、学悠館高校発展のために尽力してくれることと思います。

認証式終了後には、生徒会を担当する特別活動部の先生方との顔合わせがあり、先生方一人一人から、激励の言葉をいただきました。担当の先生方と新役員で連携を図りながら、よりよい生徒会活動に取り組んでほしいと思います。

【担当の先生方との顔合わせ】

いよいよ、新生徒会役員の下での活動がスタートします。学悠館高校の新たな歴史を刻んでいってほしいと思います。

【校長先生の前で決意表明を】

新たな役員は、2年次生4名、1年次生8名の大変フレッシュな顔ぶれです。年次を超えて、さらに、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部という部を超えて、学悠館高校発展のために尽力してくれることと思います。

認証式終了後には、生徒会を担当する特別活動部の先生方との顔合わせがあり、先生方一人一人から、激励の言葉をいただきました。担当の先生方と新役員で連携を図りながら、よりよい生徒会活動に取り組んでほしいと思います。

【担当の先生方との顔合わせ】

いよいよ、新生徒会役員の下での活動がスタートします。学悠館高校の新たな歴史を刻んでいってほしいと思います。

0

一日体験学習

8月19日(金)に一日体験学習を実施しました。生徒175名、保護者159名、中学校の先生1名の合計335名に参加していただき、実施することができました。

受付終了後に、各教室に入室し、DVDによる学校概要説明を行いました。その後、担当の教員からの補足説明、質疑応答を実施しました。終了後には、教室ごとに校内見学を実施しました。校舎を案内しながら説明したのは本校の在校生です。説明の原稿はありましたが、アドリブを交えながら、わかりやすく説明できたのではないかと思います。

終了後、給食体験を希望した人には、実際に食堂で昼食をとってもらいました。また、個別懇談を希望した人は、本校のベテラン教員との個別懇談を実施しました。

【DVDによる学校概要説明】 【本校教員による補足説明】

【本校生による校内見学】 【給食体験】

【個別懇談】

今回参加していただいた方々に、アンケートを実施しました。自由記述欄に記された意見の中で印象的だったものをご紹介します。

・生徒「私は、自分にあった時間割を組める学悠館高校の学習にとても興味がわきました。」

・保護者「生徒による学校説明、とてもわかりやすかったです。嫌いな学校ならあんな説明は無理。学びやすい、居心地のよい場所なんだろうなと思いました。」

今回都合で参加できなかった方、また、今回参加した方でもう一度話を聞きたいという方は、12月1日(木)、1月26日(木)に学校説明会を実施します。詳細は近づきましたら、ホームページからもご連絡します。

また、11月20日(日)には、本校の学校祭である「出藍祭」を実施します。本日の一日体験学習に参加した方は、配付した資料の中に「出藍祭案内」が同封されていますので、それを持って見学に来てください。また、今回都合で参加できなかった方は、このあと本校の職員が、各中学校を訪問させていただき、出藍祭の案内を配布しますので、中学校の先生から受け取ってください。多くの方に学悠館高校を知っていただければと思います。お待ちしています。

終了後、給食体験を希望した人には、実際に食堂で昼食をとってもらいました。また、個別懇談を希望した人は、本校のベテラン教員との個別懇談を実施しました。

【DVDによる学校概要説明】 【本校教員による補足説明】

【本校生による校内見学】 【給食体験】

【個別懇談】

今回参加していただいた方々に、アンケートを実施しました。自由記述欄に記された意見の中で印象的だったものをご紹介します。

・生徒「私は、自分にあった時間割を組める学悠館高校の学習にとても興味がわきました。」

・保護者「生徒による学校説明、とてもわかりやすかったです。嫌いな学校ならあんな説明は無理。学びやすい、居心地のよい場所なんだろうなと思いました。」

今回都合で参加できなかった方、また、今回参加した方でもう一度話を聞きたいという方は、12月1日(木)、1月26日(木)に学校説明会を実施します。詳細は近づきましたら、ホームページからもご連絡します。

また、11月20日(日)には、本校の学校祭である「出藍祭」を実施します。本日の一日体験学習に参加した方は、配付した資料の中に「出藍祭案内」が同封されていますので、それを持って見学に来てください。また、今回都合で参加できなかった方は、このあと本校の職員が、各中学校を訪問させていただき、出藍祭の案内を配布しますので、中学校の先生から受け取ってください。多くの方に学悠館高校を知っていただければと思います。お待ちしています。

0

夏休み中の部活動(その2)文化部

先日の運動部に続き、文化部をご紹介します。

【書道部】 【演劇部】

【書道部】 【演劇部】

本校には文化部として次の部活動があります。演劇部、美術部、マンガ研究部、JRC部、吹奏楽部、合唱部、軽音楽部、文芸部、パソコン部、自然科学部、手芸部、書道部、歴史研究部、探求部、商業部、写真部。

秋にあるコンクールや出藍祭(本校の学校祭)に向けて夏休み中も活動している部がいくつかあります。その風景を撮影してきました。すべての部に顔を出すことはできませんでしたが、運動部に負けないくらい一生懸命練習に取り組んでいました。

書道部では、下野書道展への出品のために一文字一文字と向き合っていました。演劇部では、秋のコンクールをめざして読み合わせをしていました。吹奏楽部では、出藍祭に向けて基本的なリズム、音を合わせていました。

【吹奏楽部】

本日、学校内を回っていると1メートルほどある「アオダイショウ」に遭遇しました。巴波川沿いに立地している本校ならではかもしれません。

アオダイショウは、本土で最も大きくなるヘビで、過去には体長2メートルにも達したものが捕獲されたことがあるそうです。色は個体により多少変化しますが、おおむね黄緑色から青緑色をしています。腹面は白く背面に4本の縦縞があります。主な餌はネズミ類で、150センチメートルの個体なら4月から11月までの活動期間内に100頭以上食べることもあるそうです。ネズミの他にはカエルや大きな虫、鶏卵等も食べ、また、木登りを得意とし、小鳥を狙うこともあるそうです。性格はおとなしく、また、無毒のヘビです。

秋にあるコンクールや出藍祭(本校の学校祭)に向けて夏休み中も活動している部がいくつかあります。その風景を撮影してきました。すべての部に顔を出すことはできませんでしたが、運動部に負けないくらい一生懸命練習に取り組んでいました。

書道部では、下野書道展への出品のために一文字一文字と向き合っていました。演劇部では、秋のコンクールをめざして読み合わせをしていました。吹奏楽部では、出藍祭に向けて基本的なリズム、音を合わせていました。

【吹奏楽部】

本日、学校内を回っていると1メートルほどある「アオダイショウ」に遭遇しました。巴波川沿いに立地している本校ならではかもしれません。

アオダイショウは、本土で最も大きくなるヘビで、過去には体長2メートルにも達したものが捕獲されたことがあるそうです。色は個体により多少変化しますが、おおむね黄緑色から青緑色をしています。腹面は白く背面に4本の縦縞があります。主な餌はネズミ類で、150センチメートルの個体なら4月から11月までの活動期間内に100頭以上食べることもあるそうです。ネズミの他にはカエルや大きな虫、鶏卵等も食べ、また、木登りを得意とし、小鳥を狙うこともあるそうです。性格はおとなしく、また、無毒のヘビです。

0

本校のシンボルツリー

本校のシンボルツリーは中庭の2本のカツラの木です。その2本のカツラの木が、さっぱりとしました。

【2本のうちの1本がさっぱりと】

【2本のうちの1本がさっぱりと】

カツラの木がシンボルツリーとなった経緯については、本校の創立10周年記念誌に現在の校長先生が旧職員として寄稿した文書の中に記されています。その文章をご紹介いたします。

『当初の植栽計画は、白花と紅花のトチノキでした。県木のトチノキなのですが、落葉の時期には中庭が埋め尽くされそうです。一方、カツラは大木となると主幹の根元から伸びた幹(ひこばえ)が寄り添って天をめざすような樹形となり、葉もハート型で、心豊かに共に伸びていく生徒たちの姿に重なります』とのことです。

【1本はまだ青々と茂っています】 【2本ともすっきりとしました】

カツラについて、少し調べてみました。

栃木県にあるカツラとしては、加蘇山の千本かつらが有名です。鹿沼市にある加蘇山神社の奥の宮への参道に並んでいる、樹高約30m、推定樹齢1000年と700年の2本からなる県内最大のカツラの古木だそうです。昔から「縁結びの千本桂」と言われているそうです。

また、カツラはカツラ科、カツラ属に属する木であり、原産国は日本だそうです。花期は5月で、 雌雄異株でそれぞれ春の芽吹き前に、赤い糸状の花を咲かせます。花弁や苞のない地味な花ですが、開花の時期には樹がうっすらと赤く染まります。そのカツラの花言葉は「不忠」「不変」だそうです。「不忠」はあまりいい意味がありませんが、「不変」は変わらないことの意味があります。学悠館高校は、いつまでも変わることなく、生徒たちの思いを受け止める学校です。そのことを表していると思います。

『当初の植栽計画は、白花と紅花のトチノキでした。県木のトチノキなのですが、落葉の時期には中庭が埋め尽くされそうです。一方、カツラは大木となると主幹の根元から伸びた幹(ひこばえ)が寄り添って天をめざすような樹形となり、葉もハート型で、心豊かに共に伸びていく生徒たちの姿に重なります』とのことです。

【1本はまだ青々と茂っています】 【2本ともすっきりとしました】

カツラについて、少し調べてみました。

栃木県にあるカツラとしては、加蘇山の千本かつらが有名です。鹿沼市にある加蘇山神社の奥の宮への参道に並んでいる、樹高約30m、推定樹齢1000年と700年の2本からなる県内最大のカツラの古木だそうです。昔から「縁結びの千本桂」と言われているそうです。

また、カツラはカツラ科、カツラ属に属する木であり、原産国は日本だそうです。花期は5月で、 雌雄異株でそれぞれ春の芽吹き前に、赤い糸状の花を咲かせます。花弁や苞のない地味な花ですが、開花の時期には樹がうっすらと赤く染まります。そのカツラの花言葉は「不忠」「不変」だそうです。「不忠」はあまりいい意味がありませんが、「不変」は変わらないことの意味があります。学悠館高校は、いつまでも変わることなく、生徒たちの思いを受け止める学校です。そのことを表していると思います。

0

夏休み中の部活動

現在夏休み中ですが、部活動等で登校している生徒がたくさんいます。8月に実施される全国高等学校定時制通信制体育大会での上位進出を目指して、また、来年度の全国大会を目指して練習に励んでいます。

【サッカー部】 【ソフトテニス部】 【剣道部】

*他の部については、「続き」に。

【サッカー部】 【ソフトテニス部】 【剣道部】

*他の部については、「続き」に。

【バドミントン部】 【バレーボール部】 【柔道部】

【女子バスケットボール部】 【卓球部】 【男子バスケットボール部】

全国大会についてお知らせします。

陸上競技部は8月12日(金)から14日(日)まで東京の駒沢陸上競技場で行われます。ソフトテニス部は8月8日(月)から9日(火)まで東京の有明テニスの森公園で行われます。柔道部は8月7日(日)に東京の講道館で行われます。剣道部は8月1日(月)に東京の日本武道館で行われます。男子バスケットボール部は8月1日(火)から4日(木)まで東京の東京体育館で行われます。サッカー部は8月5日(金)から9日(火)まで静岡県のIAIスタジアム日本平他で行われます。バドミントン部は8月18日(木)から20日(土)まで神奈川県の小田原アリーナで行われます。

それぞれの部では、全国大会という場で日頃の成果を発揮できるよう練習、調整に励んでいます。ぜひ、悔いのない戦いを、そして、全国に「学悠館高校」の名前をとどろかせてきてほしいと思います。また、惜しくも全国大会には出場できなかった部も、来年こそはという意気込みで練習に励んでいます。流した汗は裏切らないと思います。これからも頑張れ!

数日後には文化部の活動も紹介いたします。

0

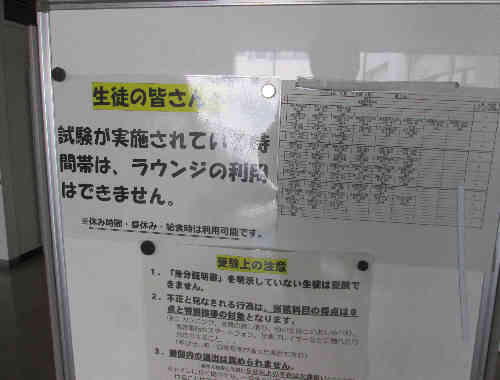

“体験学習”実施

本校では夏季休業期間を利用して「体験学習」を実施しています。今年度は、希望の生徒を対象として、花卉栽培体験(とちぎ花センター)、間々田組紐体験(間々田ひも)、自然ふれあい体験(大平山)、機織体験(紬機織技術支援センター)、農業実習体験(松本ぶどう園)、福祉体験(いまいずみ児童館)、陶芸体験(うづま焼き)、乗馬体験(小山乗馬クラブ大沼)、歴史体験(栃木県立文書館)を実施しました。実施にあたり御協力いただきました施設、関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。(実施の様子は続きにあります)

【花卉栽培体験】 【間々田組紐】【大平山自然ふれあい体験】

【機織体験】 【農業体験】

【児童館での保育体験】 【うづま焼き体験】

【乗馬体験】 【歴史体験】

体験活動の意義については、様々なところで言われています。間接的な体験や擬似的な体験が増えている中で、人や生き物を含めいろいろな「もの」にふれあい、関わり合うことができる直接体験が重要であると言われています。直接体験は、学びの土台・出発点であるとともに、五感をとおして対象を知ることで思考を活性化させ、学ぶことの喜びや意欲を生み出すことにつながっていくと言われています。また、規範意識、自己肯定感の醸成にも役立つとされています。今年度体験した生徒たちは多くのことを学んだことと思います。ぜひ、学んだことを様々な場面で、形で発揮してください。楽しみにしています。

0

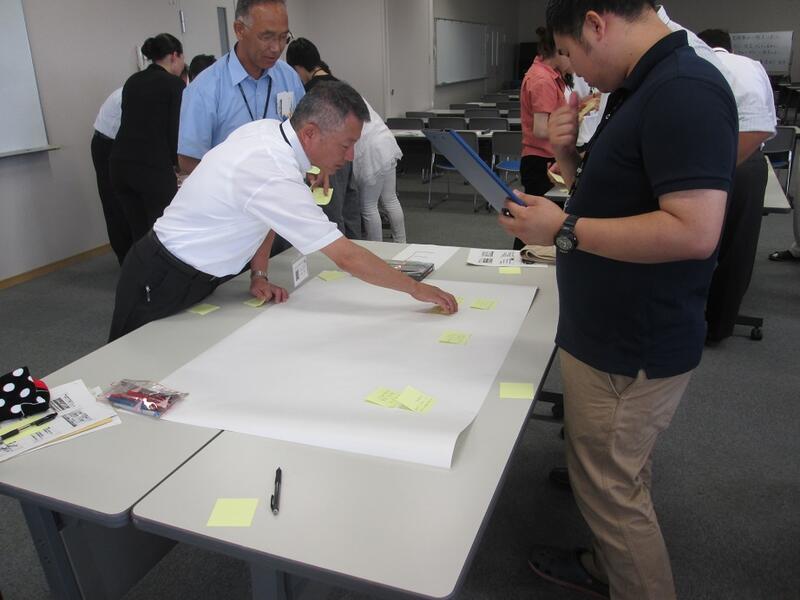

夏休みは先生方の勉強の期間でもあります!

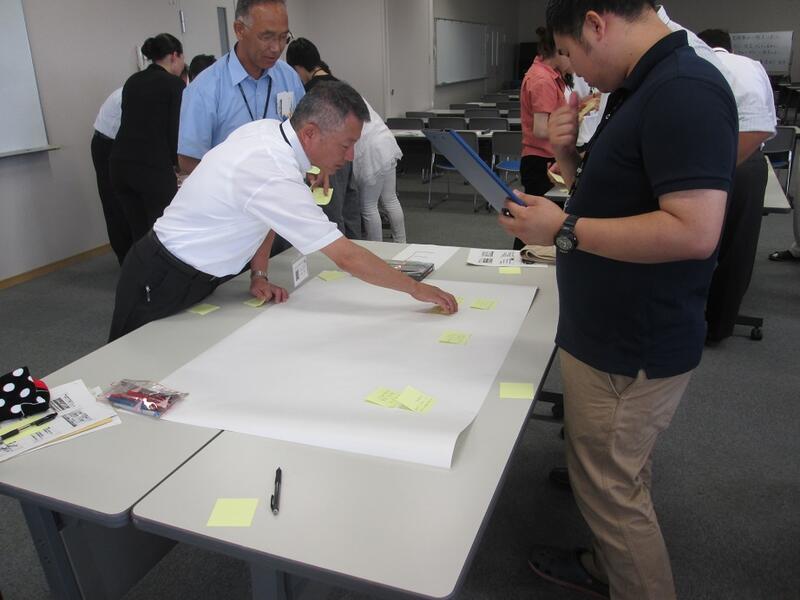

7月25日(月)は、一日、先生方の勉強会(校内研修)でした。午前中は栃木市内の中学校の先生をお招きし「ユニバーサルデザインの視点からの授業づくり」と題して講話と演習を実施しました。午後は、本校の先生が講師となり「カウンセリングマインドと教師の自尊感情」と題して演習に取り組みました。さらに、トレーナーの先生をお招きし「避難所で役立つストレッチ講座」を実施しました。

【ユニバーサルデザイン】 【カウンセリングマインド】

【ストレッチ講座】

【ユニバーサルデザイン】 【カウンセリングマインド】

【ストレッチ講座】

「ユニバーサルデザインの視点からの授業づくり」では、講師の先生から学級全員のこどもたちが「わかる・できる」授業のつくり方として、ねらい・授業の流れの提示、教材の工夫、学習形態の工夫、発表の機会の工夫などについて教えていただきました。また、同僚性を高めるための大切さを実感するために、先生方がグループとなりKJ法を用いて「わかる」授業について、演習を行いました。ユニバーサルデザインの視点から授業づくりをすることで、障害のある生徒にとって「ないと困る」支援が見えてくるとともに、すべての生徒にとって「あると便利」な指導方法を考えることができるはずです。夏休み明けの授業から早速活用できそうです。

【校長先生もグループワークに参加!】【成果の発表まで行いました】

「カウンセリングマインドと教師の自尊感情」では、本校相談部の先生が講師となり、好きな食べ物を言いながらの自己紹介、「自己を見直してみよう」と題した他者紹介、さらに、ポジティブ・リフレーミングとして自分自身の短所を他の人が長所に言い直して発表してくれるという演習などを行いました。演習をとおして、あたたかい感情が醸成され、先生方の自尊感情が高まった雰囲気を十分に感じ取ることができました。

【本校の先生が講師です!】【和気あいあいと取り組みました】

最後の「避難所で役立つストレッチ講座~腰痛・エコノミー症候群の予防とけがの防止に~」では、トレーナーの先生から、熊本地震でも話題となった避難所におけるエコノミー症候群と腰痛の予防の方策を教えていただきました。日常生活や部活動の前後でも生かせる体操・ストレッチングを教えていただき、健康・安全に対する意識を高めることができました。

【直接先生から指導していただきました】【まるでトレーナーになったようです!】

【校長先生もグループワークに参加!】【成果の発表まで行いました】

「カウンセリングマインドと教師の自尊感情」では、本校相談部の先生が講師となり、好きな食べ物を言いながらの自己紹介、「自己を見直してみよう」と題した他者紹介、さらに、ポジティブ・リフレーミングとして自分自身の短所を他の人が長所に言い直して発表してくれるという演習などを行いました。演習をとおして、あたたかい感情が醸成され、先生方の自尊感情が高まった雰囲気を十分に感じ取ることができました。

【本校の先生が講師です!】【和気あいあいと取り組みました】

最後の「避難所で役立つストレッチ講座~腰痛・エコノミー症候群の予防とけがの防止に~」では、トレーナーの先生から、熊本地震でも話題となった避難所におけるエコノミー症候群と腰痛の予防の方策を教えていただきました。日常生活や部活動の前後でも生かせる体操・ストレッチングを教えていただき、健康・安全に対する意識を高めることができました。

【直接先生から指導していただきました】【まるでトレーナーになったようです!】

0

いよいよ夏休み!

7月21日(木)から8月21日(日)までの32日間が学悠館高校の夏休みです。本日、7月20日(水)が夏休み前最後の授業でした。

【器楽の授業では三味線を】 【数学の授業では不等式を】

【器楽の授業では三味線を】 【数学の授業では不等式を】

学悠館高校は2学期制の学校です。1年間を前期(4月~9月)、後期(10月~3月)に分けているため、本日は他の多くの学校のように、学期の終わりではないので、終業式を実施することはありません。普通に授業を実施しています。それでも、夏休み前最後の授業ということで、少しの緊張感と開放感があるのかもしれません。今日を乗り切ればいよいよ明日から夏休みです。明日からの夏休みを「目標」を持って生活していってください。どんな小さな目標でもかまいません。この32日間でやりきることのできる目標を立て、実行すると充実した夏休みが過ごせると思います。

【SHRの時間に担任の先生から様々な注意がありました】

【LHRではⅡ部は校内清掃・1年次Ⅰ部はレクリエーションでした】

“夏休み”について、少し調べてみました。日本では7月21日ぐらいから8月の後半ぐらいまでの1か月あまりを夏休みとしている学校が多いといわれています。以前に比べると、授業時間の確保から、夏休みが短くなったような気がします。

海外に目を向けてみると、アメリカ合衆国の夏休みは、6月に始まり、新しい学年の始まりである9月までの2~3か月です。北欧の国スウェーデンでは、新しい学年の始まりが8月末であり、それまでの2~3か月が夏休みとなります。お隣の国である韓国は、多くの学校が2学期制で、夏休みは日本とほぼ同じ7月中旬から8月下旬までです。赤道直下の国インドネシアでは、新しい学年の始まりが9月であるため、その前の2~3か月が長期休暇となります。インドネシアでは、季節として夏が特定できないので、夏休みとは言わないかもしれませんね。

世界中の多くの国で、小学生、中学生、高校生がこの時期“夏休み”を過ごしています。この時期に何をするか、何を考えるかがとても大切だと思います。世界中の高校生に負けないように!

【SHRの時間に担任の先生から様々な注意がありました】

【LHRではⅡ部は校内清掃・1年次Ⅰ部はレクリエーションでした】

“夏休み”について、少し調べてみました。日本では7月21日ぐらいから8月の後半ぐらいまでの1か月あまりを夏休みとしている学校が多いといわれています。以前に比べると、授業時間の確保から、夏休みが短くなったような気がします。

海外に目を向けてみると、アメリカ合衆国の夏休みは、6月に始まり、新しい学年の始まりである9月までの2~3か月です。北欧の国スウェーデンでは、新しい学年の始まりが8月末であり、それまでの2~3か月が夏休みとなります。お隣の国である韓国は、多くの学校が2学期制で、夏休みは日本とほぼ同じ7月中旬から8月下旬までです。赤道直下の国インドネシアでは、新しい学年の始まりが9月であるため、その前の2~3か月が長期休暇となります。インドネシアでは、季節として夏が特定できないので、夏休みとは言わないかもしれませんね。

世界中の多くの国で、小学生、中学生、高校生がこの時期“夏休み”を過ごしています。この時期に何をするか、何を考えるかがとても大切だと思います。世界中の高校生に負けないように!

0

栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会

報告が大変遅くなってしまいましたが、6月18日(土)に行われた第55回栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会の結果をお知らせいたします。本校定時制からは11競技に101名の選手が参加し、7競技56名の生徒が8月に行われる全国大会への切符を手にしました。

【男子バスケットボール部】 【ソフトテニス部】 【バドミントン部】

【サッカー部】 【剣道部】 【柔道部】

*全国大会に出場する7つの部活動

*全国大会に出場する7つの部活動

【陸上競技部】

【男子バスケットボール部】 【ソフトテニス部】 【バドミントン部】

【サッカー部】 【剣道部】 【柔道部】

*全国大会に出場する7つの部活動

*全国大会に出場する7つの部活動【陸上競技部】

結果については、次のとおりです。

◆男子バスケットボール部:準決勝で大田原東高校を、決勝で鹿沼商工高校を破り、優勝を飾り、全国大会への出場権を手にしました。

◆ソフトテニス部:男子個人戦では6チームのペアが出場し、優勝、第3位、第4位を勝ち取り、3チーム6名が全国大会の男子団体戦と個人戦に出場します。女子個人戦は残念ながら予選リーグで敗退してしまいました。

◆バドミントン部:男子シングルスに2名、男子ダブルスに1組、女子シングルスに3名が出場しました。女子シングルスでは決勝まで勝ち上がり、惜しくも敗れてしまいましたが、準優勝に輝きました。この選手が全国大会の女子団体戦と個人戦に出場します。

◆サッカー部:準決勝で宇都宮工業高校をPK戦の末に下し、決勝の宇都宮商業高校戦では、延長終了間際に1点を奪い、9年ぶりの優勝を飾りました。念願の全国大会出場です。

◆剣道部:男子個人戦に2名が出場しました。トーナメントを勝ち上がり、それぞれベスト4に進出しましたが、惜しくも準決勝で敗退してしまいました。両名とも第3位となり、全国大会の男子団体戦と個人戦に出場します。

◆柔道部:男子3名が出場しました。階級別で試合が行われ、男子65kg以下級で優勝、準優勝。男子75kg以下級で第3位、さらに男子無差別で準優勝となりました。全国大会へは3名が男子団体戦、2名が個人戦に出場します。

◆陸上競技部:男子は5名が出場し、100m第3位、200m準優勝、800m優勝、1500m優勝、走り幅跳び第3位、4×100mリレー優勝でした。女子は4名が出場し、100m優勝・第4位、走り幅跳び優勝、砲丸投げ優勝、4×100mリレー優勝でした。その結果、出場した全選手が全国大会に出場することになりました。

◆男子バレーボール部:様々なアクシデントを乗り越えたものの、決勝で鹿沼商工高校に敗れ、準優勝でした。

◆女子バレーボール部:1回戦は鹿沼商工高校にセットカウント2-0で勝利。決勝では、科学技術学園高宇都宮にセットカウント1-2で惜しくも敗れてしまい準優勝となりました。

◆女子バスケットボール部:昨年度と同じ顔合わせの決勝戦で、惜しくも敗れてしまい準優勝となりました。

◆卓球部:男子4名、女子5名で団体戦、個人戦に臨ました。男子団体戦は、1回戦で矢東高に勝利しましたが、準決勝でクラーク高に惜しくも敗れ第3位となりました。女子団体戦は、1回戦から白熱した戦いを演じ大田原東高に勝利しましたが、準決勝では科学技術学園高宇都宮に敗れてしまい第3位となりました。男子個人戦は1名がベスト8まで進出しました。女子個人戦は2名がベスト16まで進出しました。

【男子バレーボール部】 【女子バレーボール部】

【卓球部】 【女子バスケットボール部】

◆男子バスケットボール部:準決勝で大田原東高校を、決勝で鹿沼商工高校を破り、優勝を飾り、全国大会への出場権を手にしました。

◆ソフトテニス部:男子個人戦では6チームのペアが出場し、優勝、第3位、第4位を勝ち取り、3チーム6名が全国大会の男子団体戦と個人戦に出場します。女子個人戦は残念ながら予選リーグで敗退してしまいました。

◆バドミントン部:男子シングルスに2名、男子ダブルスに1組、女子シングルスに3名が出場しました。女子シングルスでは決勝まで勝ち上がり、惜しくも敗れてしまいましたが、準優勝に輝きました。この選手が全国大会の女子団体戦と個人戦に出場します。

◆サッカー部:準決勝で宇都宮工業高校をPK戦の末に下し、決勝の宇都宮商業高校戦では、延長終了間際に1点を奪い、9年ぶりの優勝を飾りました。念願の全国大会出場です。

◆剣道部:男子個人戦に2名が出場しました。トーナメントを勝ち上がり、それぞれベスト4に進出しましたが、惜しくも準決勝で敗退してしまいました。両名とも第3位となり、全国大会の男子団体戦と個人戦に出場します。

◆柔道部:男子3名が出場しました。階級別で試合が行われ、男子65kg以下級で優勝、準優勝。男子75kg以下級で第3位、さらに男子無差別で準優勝となりました。全国大会へは3名が男子団体戦、2名が個人戦に出場します。

◆陸上競技部:男子は5名が出場し、100m第3位、200m準優勝、800m優勝、1500m優勝、走り幅跳び第3位、4×100mリレー優勝でした。女子は4名が出場し、100m優勝・第4位、走り幅跳び優勝、砲丸投げ優勝、4×100mリレー優勝でした。その結果、出場した全選手が全国大会に出場することになりました。

◆男子バレーボール部:様々なアクシデントを乗り越えたものの、決勝で鹿沼商工高校に敗れ、準優勝でした。

◆女子バレーボール部:1回戦は鹿沼商工高校にセットカウント2-0で勝利。決勝では、科学技術学園高宇都宮にセットカウント1-2で惜しくも敗れてしまい準優勝となりました。

◆女子バスケットボール部:昨年度と同じ顔合わせの決勝戦で、惜しくも敗れてしまい準優勝となりました。

◆卓球部:男子4名、女子5名で団体戦、個人戦に臨ました。男子団体戦は、1回戦で矢東高に勝利しましたが、準決勝でクラーク高に惜しくも敗れ第3位となりました。女子団体戦は、1回戦から白熱した戦いを演じ大田原東高に勝利しましたが、準決勝では科学技術学園高宇都宮に敗れてしまい第3位となりました。男子個人戦は1名がベスト8まで進出しました。女子個人戦は2名がベスト16まで進出しました。

【男子バレーボール部】 【女子バレーボール部】

【卓球部】 【女子バスケットボール部】

0

栃木市出前講座part2~こどもの病気・夏編~

7月12日(火)の7時限目の家庭科「こどもの発達と保育」の時間に、栃木市健康増進課の保健師の先生をお招きし、「こどもの病気・夏編」というお話をしていただきました。

【一生懸命聞いていた生徒たち】

【一生懸命聞いていた生徒たち】

家庭科の科目「こどもの発達と保育」という授業は、保育に関する知識と技術を学ぶ科目です。乳幼児の服の製作やおもちゃ作り、幼児食調理実習などの体験学習を通して乳幼児の生理的特徴や身体の発育について学びます。

本日の保健師の先生には、こどもの症状を見るポイント、病気の時の対応、こどもの夏の病気、こどもの肌トラブルへの対応、熱中症予防、食中毒予防の6つのポイントなどについて教えていただきました。また、手洗いの重要性についても学びました。手を洗わなかったとき、さっと手を洗ったとき、しっかりと手を洗ったときの菌の繁殖状況について、実際の写真を見せていただきながら、説明してもらいました。さらに、熱中症予防のための経口補水液の作り方も教えていただきました。ぜひ、家に帰ってから、世界に一つだけの「経口補水液」を作ってみましょう。

【手洗いによる菌の繁殖!驚きです】

本日の保健師の先生には、こどもの症状を見るポイント、病気の時の対応、こどもの夏の病気、こどもの肌トラブルへの対応、熱中症予防、食中毒予防の6つのポイントなどについて教えていただきました。また、手洗いの重要性についても学びました。手を洗わなかったとき、さっと手を洗ったとき、しっかりと手を洗ったときの菌の繁殖状況について、実際の写真を見せていただきながら、説明してもらいました。さらに、熱中症予防のための経口補水液の作り方も教えていただきました。ぜひ、家に帰ってから、世界に一つだけの「経口補水液」を作ってみましょう。

【手洗いによる菌の繁殖!驚きです】

0

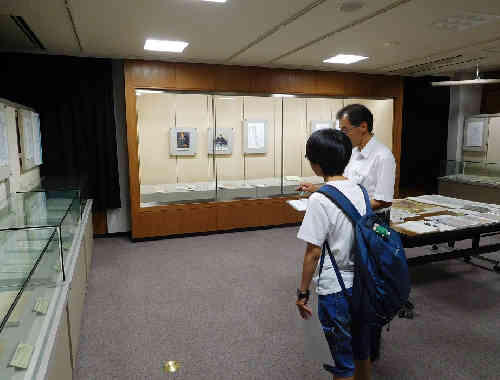

校内研修「アクティブ・ラーニングを学ぶ」

7月11日(月)の8時限目に、教職員による校内研修を実施しました。栃木県総合教育センターの先生を講師としてお迎えし、今、高等学校で求められている「アクティブ・ラーニング」について学びました。

【熱心に取り組みました!】

【熱心に取り組みました!】

研修の中では、「アクティブ・ラーニング」が求められている背景、「アクティブ・ラーニング」の視点を取り入れた授業等について、限られた時間の中で簡潔に、そしてわかりやすく説明をしていただきました。説明終了後には、多くの先生方から質問の手があがりました。手前味噌になるかもしれませんが、いつも感じている学悠館高校の先生方の意欲・熱意の一端を感じ取ることができました。

【先生方の勉強会です】 【終了後に熱心に質問する先生も!】

そもそも「アクティブ・ラーニング」とは、中央教育審議会への諮問や答申の中で示された言葉です。その中では、「どのように学ぶかという、学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習(いわゆるアクティブ・ラーニング)や、そのための指導の方法等を充実させていく必要があります」と表現されています。これからの高等学校での授業では大変重要な手法、考え方であるとされています。従来の教師主導型の講義形式の授業だけではなく、生徒が主体となり、能動的に学んでいく授業スタイルが求められているのです。

学悠館高校の先生方は、本日の研修、そして、これからの自分自身の研究、学びをとおして、授業の充実に努めていってくれることだと思います。ぜひ、生徒の皆さんも先生方の熱意を感じ取り、自分自身の学力を高めていってください。

【先生方の勉強会です】 【終了後に熱心に質問する先生も!】

そもそも「アクティブ・ラーニング」とは、中央教育審議会への諮問や答申の中で示された言葉です。その中では、「どのように学ぶかという、学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習(いわゆるアクティブ・ラーニング)や、そのための指導の方法等を充実させていく必要があります」と表現されています。これからの高等学校での授業では大変重要な手法、考え方であるとされています。従来の教師主導型の講義形式の授業だけではなく、生徒が主体となり、能動的に学んでいく授業スタイルが求められているのです。

学悠館高校の先生方は、本日の研修、そして、これからの自分自身の研究、学びをとおして、授業の充実に努めていってくれることだと思います。ぜひ、生徒の皆さんも先生方の熱意を感じ取り、自分自身の学力を高めていってください。

0

『とち介』が学悠館高校にやってきた!

7月7日(木)の16時過ぎに、栃木市のマスコットキャラクターである『とち介』が本校にやってきました。本年度のゆるキャラグランプリへの投票のお願いにやってきました。

【専用の車に乗ってやってきました】

【専用の車に乗ってやってきました】

『とち介』は栃木市のマスコットキャラクターであり、蔵の妖精です。2014年4月5日、栃木市と岩舟町が合併した記念に誕生したそうです。そして、栃木市の「ホッとあったか係長」に任命されており、栃木市の職員として、栃木市の魅力の発信をしたり、市民に皆さんや栃木市に遊びに来てくれた人に、「ホッとあたたかい」気持ちになってもらうために、がんばっています。

本校でも大人気でした。生徒からも、先生からも人気絶大です。多くの生徒が一緒に写真を撮っていました。本校の皆さんも、『とち介』にあやかり、学悠館高校の魅力を発信したり、市民の皆さんにあたたかい気持ちになってもらえるような、地域に貢献できる人になってほしいと思います。

【『とち介』とともに!】

本校でも大人気でした。生徒からも、先生からも人気絶大です。多くの生徒が一緒に写真を撮っていました。本校の皆さんも、『とち介』にあやかり、学悠館高校の魅力を発信したり、市民の皆さんにあたたかい気持ちになってもらえるような、地域に貢献できる人になってほしいと思います。

【『とち介』とともに!】

0

栃木市出前講座「歯と口の健康について」

7月6日(水)の6時限目の「生活と福祉」の授業で、栃木市健康増進課の歯科衛生士の先生をお招きして、「歯と口の健康について」という話を聞きました。

【先生の話を熱心に聞いている生徒たち】

【先生の話を熱心に聞いている生徒たち】

そもそも「生活と福祉」という授業は、家庭看護の知識と技術を学ぶ科目で、点字や手話、高齢者介護について学びます。今回は、歯と口の健康について、食べること、話すこと、呼吸をすること、唾液の役割、虫歯予防、歯周病予防等について教えていただきました。授業の後半では、手鏡を使って、自分自身の歯の本数を数えること、歯の色を調べること、歯茎の色を調べること、舌の状態を確認することなども行いました。

【一人一人手鏡で確認しました】

健康に生活するためには、食べることは重要なことです。その食べることを支えるものは“歯”になります。講話の中にもありましたが、風邪や頭痛は自然治癒しますが、虫歯などの歯の病気は自然治癒することはありません。今からしっかりと歯磨きをしていくことが重要です。おじいちゃん、おばあちゃんになってもしっかりと食べられるように、今から気をつけていきましょう。

【一人一人手鏡で確認しました】

健康に生活するためには、食べることは重要なことです。その食べることを支えるものは“歯”になります。講話の中にもありましたが、風邪や頭痛は自然治癒しますが、虫歯などの歯の病気は自然治癒することはありません。今からしっかりと歯磨きをしていくことが重要です。おじいちゃん、おばあちゃんになってもしっかりと食べられるように、今から気をつけていきましょう。

0

生徒会各部役員選挙立会演説会・投票

7月6日(水)に生徒会各部役員選挙立会演説会・投票を実施しました。4時限目にⅠ部、Ⅱ部、9時限目にⅢ部で実施しました。

【立候補者による立会演説】

【立候補者による立会演説】

Ⅰ部ではリーダー候補に2名、サブリーダー候補に5名、Ⅱ部ではリーダー候補に1名、サブリーダー候補に1名、Ⅲ部ではリーダー候補に1名、サブリーダー候補に2名の生徒が立候補し、演説を行いました。各立候補者の演説後には応援者の演説もありました。それぞれが学悠館高校生徒会として取り組みたいこと、今後の豊富についてしっかりと話をしてくれました。立会演説会終了後には、すぐに投票が行われました。選挙結果は7月8日(金)に発表されます。さらに、この選挙結果を受けて、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部のリーダーに選出された3名は、評議員の選挙によって会長、副会長に選ばれます。

当選した生徒、立候補してくれた生徒、そして、投票してくれた生徒、立場はそれぞれ違いますが、学悠館高校の生徒会の一員です。ぜひ、みんなで学悠館高校を、そして、学悠館高校生徒会を盛り立てていってほしいと思います。

【それぞれが思いを込めて一票を投じました】

また、本日は学悠館高校生徒会役員の選挙でしたが、7月10日(日)には参議院議員選挙が行われます。公職選挙法が改正され、今回から18歳以上の人に選挙権が与えられることになります。このことについて、Ⅰ部では担任の先生から、Ⅱ部、Ⅲ部では担当の先生から全校生徒に説明がありました。ぜひ、選挙権を持っている生徒は、自分自身の一票を有効に活用してほしいと思います。

当選した生徒、立候補してくれた生徒、そして、投票してくれた生徒、立場はそれぞれ違いますが、学悠館高校の生徒会の一員です。ぜひ、みんなで学悠館高校を、そして、学悠館高校生徒会を盛り立てていってほしいと思います。

【それぞれが思いを込めて一票を投じました】

また、本日は学悠館高校生徒会役員の選挙でしたが、7月10日(日)には参議院議員選挙が行われます。公職選挙法が改正され、今回から18歳以上の人に選挙権が与えられることになります。このことについて、Ⅰ部では担任の先生から、Ⅱ部、Ⅲ部では担当の先生から全校生徒に説明がありました。ぜひ、選挙権を持っている生徒は、自分自身の一票を有効に活用してほしいと思います。

0

平成28年度寺子屋みらい「マンガで考えるエクスペリエンス」

7月2日(土)に今年度2回目となる寺子屋みらいが実施されました。今回は「大学出前授業~マンガで考えるエクスペリエンス~」をテーマに文星芸術大学マンガ専攻 田中誠一教授に来校いただき、御講話をいただきました。参加者は生徒24名、保護者2名、教員5名の合計31名でした。

【講師である田中誠一教授】

【講師である田中誠一教授】

田中先生は自身の漫画家としての経験から、漫画家で生活することの大変さや苦労話などもお話してくださいました。また現在はマンガ業界の最先端の技術を研究されており、従来の紙からスマートフォンなどを利用したモーションをつけた最先端のデジタルマンガなどもご披露してくださいました。

【モーションをつけたマンガ】 【生徒も先生の作品に釘付けでした】

先生のご自身の経験から「誰にでもできることを誰にも負けないだけやる」や「時間を忘れるほどの生きがいを見つけて、人生を豊かにしてほしい」など胸を熱くするメッセージをいただき、生徒も熱心に聴講していました。

【先生のお話に耳を傾ける受講生たち】

大学で学ぶことの意義や、いかにして人生を楽しく生きるかなど普段はなかなか聞くことができない職業人のお話を聞くことができました。ぜひ生徒のみなさんも時間を忘れて取り組めるような生きがいを見つけていきましょう。

【モーションをつけたマンガ】 【生徒も先生の作品に釘付けでした】

先生のご自身の経験から「誰にでもできることを誰にも負けないだけやる」や「時間を忘れるほどの生きがいを見つけて、人生を豊かにしてほしい」など胸を熱くするメッセージをいただき、生徒も熱心に聴講していました。

【先生のお話に耳を傾ける受講生たち】

大学で学ぶことの意義や、いかにして人生を楽しく生きるかなど普段はなかなか聞くことができない職業人のお話を聞くことができました。ぜひ生徒のみなさんも時間を忘れて取り組めるような生きがいを見つけていきましょう。

0

PTA研修会『AED講習会』

7月1日(金)にPTA研修会として『AED講習会』を実施しました。また、AED講習会に先立ち、授業参観、また、AED講習会終了後にはJRC部の生徒たちによる校内防災関係施設の見学、そして、最後にホームルーム懇談会を実施しました。

【救急法の基礎を学びました】 【AEDの使い方を学びました】

【救急法の基礎を学びました】 【AEDの使い方を学びました】

日本赤十字社の方を先生としてお招きし、救急法の基礎、AED心肺蘇生法、三角巾による応急手当を学びました。救急法の基礎では、救急隊がくるまでに取り組むこととして、安全の確認、観察、意識の確認、呼吸の確認、脈の確認、手足等の状態の確認などについて、二人一組になり、実際に演じながら一つ一つ学んでいきました。AED心肺蘇生法では、安全の確認、反応の確認、胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの搬入、救急への連絡、AEDの操作などを、人形や練習用のAEDを使って学んでいきました。最後に、三角巾を使った応急手当について学びました。三角巾の折り方をはじめ、額の傷、頭の傷、前腕の傷、足首のねんざへの対応について学ぶことができました。

【頭部の傷の手当】 【足首のねんざの手当】

AEDは、最近多くの場所で目にすることができるようになりました。そのAEDの知識、技術を習得することを目的としたものが今回の研修会です。そもそもAEDとは、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)のことです。AEDは、心臓の筋肉がけいれんしたような状態になり、血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になったときに、電気ショックを与え、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。医療機器なので、以前は医師にしか使えませんでしたが、2003年からは救急救命士、2004年7月からは一般の人にも使えるようになりました。本日学んだように、AEDの使い方は、そのアナウンスに従えばそれほど難しいものではありません。しかし、いざというときに一度でも練習したことがあれば、慌てずに対応できると思います。ぜひ、ご家庭でも本日のことを話題にしてみてください。多くの人が知識を身につけ、行動できるようになることで、地域の中でお互いが助け合うことができるようになるといいですね。

【本校のAEDは職員室に】

【頭部の傷の手当】 【足首のねんざの手当】

AEDは、最近多くの場所で目にすることができるようになりました。そのAEDの知識、技術を習得することを目的としたものが今回の研修会です。そもそもAEDとは、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)のことです。AEDは、心臓の筋肉がけいれんしたような状態になり、血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になったときに、電気ショックを与え、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。医療機器なので、以前は医師にしか使えませんでしたが、2003年からは救急救命士、2004年7月からは一般の人にも使えるようになりました。本日学んだように、AEDの使い方は、そのアナウンスに従えばそれほど難しいものではありません。しかし、いざというときに一度でも練習したことがあれば、慌てずに対応できると思います。ぜひ、ご家庭でも本日のことを話題にしてみてください。多くの人が知識を身につけ、行動できるようになることで、地域の中でお互いが助け合うことができるようになるといいですね。

【本校のAEDは職員室に】

0

人間関係づくりスキルアップトレーニング

6月29日(水)のLHRの時間に、本年度2回目の「人間関係づくりスキルアップトレーニング」を、全年次で実施しました。

【チームで課題を解決する】 【自分を見つめる】

【チームで課題を解決する】 【自分を見つめる】

よりより人間関係を築くスキルを身につけるために、1年間で4回、LHRの時間に「人間関係づくりスキルアップトレーニング」として実施しています。

今回はその第2回でした。

1年次は、HRごとに「自分を見つめる」をテーマに取り組みました。自分自身を見つめ他者との関わりの中で『私』という存在を理解し深めていく時間です。

2年次、4年次は、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部ごとに集まり、「チームで課題を解決する」をテーマに取り組みました。エクササイズをとおして、お互いを尊重し、協力することの大切さを実感する時間です。

3年次は、HRごとに「ライフプランを考える~豊かに生きるためには~」をテーマに取り組みました。人生の中で起こるライフイベントついて考えることで、5年後、10年後、20年後の自分を想像する時間です。

【先生も一緒に楽しく取り組みました】

よりより人間関係を築いていくためには、「自己を肯定できる力」、「感情に気付く力」、「表現力」、「自己をコントロールする力」、「聞く力」など、様々な力が必要です。そして、それらの力は、1時間の授業で身につくものではありません。今日の授業をきっかけに、日頃の生活の中で意識していくことが大切です。あたたかい人間関係を築くことができるようになるといいですね。

今回はその第2回でした。

1年次は、HRごとに「自分を見つめる」をテーマに取り組みました。自分自身を見つめ他者との関わりの中で『私』という存在を理解し深めていく時間です。

2年次、4年次は、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部ごとに集まり、「チームで課題を解決する」をテーマに取り組みました。エクササイズをとおして、お互いを尊重し、協力することの大切さを実感する時間です。

3年次は、HRごとに「ライフプランを考える~豊かに生きるためには~」をテーマに取り組みました。人生の中で起こるライフイベントついて考えることで、5年後、10年後、20年後の自分を想像する時間です。

【先生も一緒に楽しく取り組みました】

よりより人間関係を築いていくためには、「自己を肯定できる力」、「感情に気付く力」、「表現力」、「自己をコントロールする力」、「聞く力」など、様々な力が必要です。そして、それらの力は、1時間の授業で身につくものではありません。今日の授業をきっかけに、日頃の生活の中で意識していくことが大切です。あたたかい人間関係を築くことができるようになるといいですね。

0

給食

本校では、Ⅲ部の生徒に対して給食を実施しています。

【6月27日(月)の給食】 【6月28日(火)の給食】

【6月27日(月)の給食】 【6月28日(火)の給食】

6月27日(月)のメニューは「和風スパゲティー、さつまいも入り白和え、モザイクスープ、黒蜜寒天、牛乳」、28日(火)のメニューは「ごはん、魚竜田揚げ、おろし和え、きんぴらごぼう、かんぴょう卵汁、夏みかん、牛乳」でした。栄養のバランス、カロリー、そして、もちろん味にもこだわった給食です。

学校における給食については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」によって、夜間課程においては実施しなければならないとされています。法律では、難しく示されていますが、給食を食べることで、ぜひ、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得して、健全な食生活を実践できるようになってほしいと思います。

健全な食生活を実践できるようにしていくことは、国で進めている「食育」に示されています。食育については、食育基本法もあります。ちなみに、この「食育」という言葉は、最近できた言葉ではなく、1896年(明治29年)に医師である石塚左玄という人物が、その本の中で「体育、智育(知育)、才育(徳育)は、即ち食育なり」として用いたことが最初であると言われています。昔から、食べることの重要性は認識されていたのですね。これからを生きる皆さんも、ぜひ「食」について考えながら給食を食べてみてください。

学校における給食については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」によって、夜間課程においては実施しなければならないとされています。法律では、難しく示されていますが、給食を食べることで、ぜひ、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得して、健全な食生活を実践できるようになってほしいと思います。

健全な食生活を実践できるようにしていくことは、国で進めている「食育」に示されています。食育については、食育基本法もあります。ちなみに、この「食育」という言葉は、最近できた言葉ではなく、1896年(明治29年)に医師である石塚左玄という人物が、その本の中で「体育、智育(知育)、才育(徳育)は、即ち食育なり」として用いたことが最初であると言われています。昔から、食べることの重要性は認識されていたのですね。これからを生きる皆さんも、ぜひ「食」について考えながら給食を食べてみてください。

0

前期中間テスト実施中

6月22日(水)から27日(月)までの4日間、定時制では前期中間テストを実施しています。

【問題と格闘中!】

【問題と格闘中!】

本校は単位制の高校です。したがって、全日制の高校のように同じクラスの生徒が同じ授業を受けているわけではありません。自分の進路、興味・関心等に応じて、100科目に及ぶ科目の中から、自分自身で選択し、時間割を組み立てています。したがって、定期テストも1日2~3時間というわけにはいきません。毎日、1時限目から12時限目までテストの時間割が作成され、自分自身が選択している科目のテストを受けることになります。

生徒によっては、テストとテストの間が1時間、2時間と空いてしまう生徒もいます。そのような生徒のために自習をするための教室も用意されています。また、テスト終了後も学校に残って勉強をしたいという生徒のために、いくつかの教室を開放しています。

【自習室でがんばっています】【テストに関する注意も掲示中】

本校は2学期制を採用していますので、定期テストは、前期2回、後期2回の合計4回です。定期テストを受け、その結果によって、それまでの自分自身の取組を振り返ること、さらに、身についたこと、まだ身についていないことの確認ができるはずです。それらをぜひこれからの授業に活用してほしいと思います。中間テスト、最後まであきらめることなく、がんばろう!

生徒によっては、テストとテストの間が1時間、2時間と空いてしまう生徒もいます。そのような生徒のために自習をするための教室も用意されています。また、テスト終了後も学校に残って勉強をしたいという生徒のために、いくつかの教室を開放しています。

【自習室でがんばっています】【テストに関する注意も掲示中】

本校は2学期制を採用していますので、定期テストは、前期2回、後期2回の合計4回です。定期テストを受け、その結果によって、それまでの自分自身の取組を振り返ること、さらに、身についたこと、まだ身についていないことの確認ができるはずです。それらをぜひこれからの授業に活用してほしいと思います。中間テスト、最後まであきらめることなく、がんばろう!

0

2016クリーン学悠館運動(第1回)

6月17日(金)の8時限目に本年度第1回のクリーン学悠館運動を実施しました。

【自主的に参加してくれた生徒と先生方とで一緒に取り組みました】

【自主的に参加してくれた生徒と先生方とで一緒に取り組みました】

本校は、通常日課の中で「清掃」の時間をとることができません。日頃は、授業の中で簡単な清掃を実施しています。しかし、それには限度があるので、年に数回、生徒に呼びかけて、教員とともに清掃活動に取り組んでいます。

今回は、本年度の第1回になります。18日は、定時制通信制総合体育大会なので、部活動に取り組まなければならない生徒も多くいましたが、それでも、多くの生徒が自主的に、そして、積極的に参加してくれました。来週から中間テストが始まります。学校内をきれいにして、すがすがしい気持ちでテストに挑むことができると思います。

【中間テストを控えて、教室がきれいになりました】

日本では、多くの学校で生徒による掃除が行われていますが、ある調査結果によると、いわゆる生徒が掃除を行う国は34.3%、掃除の専門家に任せている国は58.1%だそうです。生徒が掃除を行う国は、東アジアに集まっており、これは、仏教、特に禅宗の影響が強いためだそうです。

日本の学校は江戸時代に寺子屋として始まり、お寺が教育を担っていたため、掃除が心を清める精神修養として重視されたようです。このような精神主義的傾向に対して、専門家にゆだねている国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどの西欧に加え、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの北米・中南米、トルコ、イラン、イラクなどの中近東、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニアだそうです。これらの国では、学校は勉強するところと割り切った学校観があり、掃除などのしつけは家庭でするという分業が確立しているそうです。

いずれにしても、掃除を行うことは、協力・協働の作業をとおして、汚い部分が美しくなるという達成感を実感できる貴重な場面でもあります。再度、家庭も含めて、学校や街中といった公共の場でのゴミのポイ捨てや汚すこと、さらには掃除をすることの意味など、エチケットについて考えてほしいと思います。

今回は、本年度の第1回になります。18日は、定時制通信制総合体育大会なので、部活動に取り組まなければならない生徒も多くいましたが、それでも、多くの生徒が自主的に、そして、積極的に参加してくれました。来週から中間テストが始まります。学校内をきれいにして、すがすがしい気持ちでテストに挑むことができると思います。

【中間テストを控えて、教室がきれいになりました】

日本では、多くの学校で生徒による掃除が行われていますが、ある調査結果によると、いわゆる生徒が掃除を行う国は34.3%、掃除の専門家に任せている国は58.1%だそうです。生徒が掃除を行う国は、東アジアに集まっており、これは、仏教、特に禅宗の影響が強いためだそうです。

日本の学校は江戸時代に寺子屋として始まり、お寺が教育を担っていたため、掃除が心を清める精神修養として重視されたようです。このような精神主義的傾向に対して、専門家にゆだねている国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどの西欧に加え、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの北米・中南米、トルコ、イラン、イラクなどの中近東、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニアだそうです。これらの国では、学校は勉強するところと割り切った学校観があり、掃除などのしつけは家庭でするという分業が確立しているそうです。

いずれにしても、掃除を行うことは、協力・協働の作業をとおして、汚い部分が美しくなるという達成感を実感できる貴重な場面でもあります。再度、家庭も含めて、学校や街中といった公共の場でのゴミのポイ捨てや汚すこと、さらには掃除をすることの意味など、エチケットについて考えてほしいと思います。

0

学校評議員会を開催しました

6月16日(木)に平成28年度第1回学校評議員会を開催しました。本校の5名の学校評議員の皆さんに来校していただき、本年度の学校の取り組み等について説明しました。

【学校評議員の皆さんに学校の取組を説明しました】

【学校評議員の皆さんに学校の取組を説明しました】

「学校評議員」制度は、校長が保護者や地域の方々から幅広く意見を聞くための制度です。地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校、家庭、地域が、ともに手を携えて、生徒の成長に資する教育活動を展開していくことをめざしたものです。

本日の学校評議員会では、学校から生徒の現状、本校の取組等について説明しました。その後、学校評議員の皆さんから御意見をいただきました。転入学について、学校行事についてなど、様々な御意見をいただきましたので、今後の教育活動の参考にさせていただきます。ありがとうございました。終了後には、本校の理解を深めていただくために、本校の食堂で、生徒も食べている昼食を召し上がっていただきました。

【本校の食堂で会食しました】

第2回の学校評議員会は2月に実施する予定です。その際には、本年度の学校の教育活動の評価について御意見をいただく予定です。

本日の学校評議員会では、学校から生徒の現状、本校の取組等について説明しました。その後、学校評議員の皆さんから御意見をいただきました。転入学について、学校行事についてなど、様々な御意見をいただきましたので、今後の教育活動の参考にさせていただきます。ありがとうございました。終了後には、本校の理解を深めていただくために、本校の食堂で、生徒も食べている昼食を召し上がっていただきました。

【本校の食堂で会食しました】

第2回の学校評議員会は2月に実施する予定です。その際には、本年度の学校の教育活動の評価について御意見をいただく予定です。

0

先生方も刺激を受けました!

6月14日(火)の3時限目に教育実習生であるAさんの研究授業が行われました。授業は「美術Ⅰ」です。

【教育実習での成果を存分に発揮してくれました】

【教育実習での成果を存分に発揮してくれました】

教育実習は、教員免許を取得するために必要な実習の一つです。そして、教育実習における研究授業は、この期間に学んだことを成果として披露する場面です。Aさんは、生徒たちとの関わり方も大変上手で、生徒も安心して授業に取り組んでいました。授業は、「透明水彩絵の具で描く 《にじみ》の技法をやってみよう」でした。生徒たちも、先生のわかりやすい説明、指示にしたがいながら、それぞれ自分なりに表現することができました。できあがった作品も大変満足いくものでした。

また、多くの先生方が研究授業を参観してくれました。きっと、卒業生でもある「若き先生」の授業からたくさんの刺激を受けたことと思います。教育実習も残りわずかになりましたが、精一杯「先生」の仕事に取り組んでほしいと思います。今日は、本当におつかれさまでした。そして、ありがとうございました。

【多くの先生方に参観していただきました】

また、多くの先生方が研究授業を参観してくれました。きっと、卒業生でもある「若き先生」の授業からたくさんの刺激を受けたことと思います。教育実習も残りわずかになりましたが、精一杯「先生」の仕事に取り組んでほしいと思います。今日は、本当におつかれさまでした。そして、ありがとうございました。

【多くの先生方に参観していただきました】

0

教育実習生活躍中!

5月30日(月)から6月18日(金)までの3週間の予定で、本校の卒業生が教育実習に来ています。教科は美術で、2週間目に入ってから実際に教壇にたち、授業を行っています。

【生徒たちの視線を浴びながら…】

【生徒たちの視線を浴びながら…】

本校を卒業したAさんは、大学4年生となり、教員免許を取得するために、教育実習生として本校に戻ってきてくれました。生徒でいるときの学校と、教員として勤務している学校は、ずいぶん異なると思います。それでも、明るく、元気に教員の仕事を朝から晩までこなしています。授業だけではなく、ホームルームも任せられ、SHRやLHR、総合的な学習の時間等にも取り組んでいます。授業では、生徒の前に立ち、生徒たちの気持ちと視線を引きつけていました。また、実際に自らやってみせることで、生徒は理解を深めているようでした。生徒たちは、先輩に教わることで、刺激を受けるでしょう。また、Aさんも、生徒の目線ばかりではなく、教師の目線で母校を見ることで、さらに、母校のよさを再確認することでしょう。ぜひ、充実した3週間を過ごしてください。

【模範演技を見せながら…】 【一人一人に丁寧に対応していました】

【模範演技を見せながら…】 【一人一人に丁寧に対応していました】

0

避難訓練

6月3日(金)に避難訓練を実施しました。Ⅰ部、Ⅱ部は4時限目、Ⅲ部は9時限目に行いました。

【整然と避難する生徒たちⅠⅡ部】 【整然と避難する生徒たちⅢ部】

【整然と避難する生徒たちⅠⅡ部】 【整然と避難する生徒たちⅢ部】

地震が発生し、それによって被服教室から出火したと想定して訓練を実施しました。Ⅰ部、Ⅱ部は放送が入ってから8分57秒で、Ⅲ部は放送が入ってから4分58秒で、避難し、点呼を終了することができました。人数の差もありますが、この時間が早いか遅いかはそれほど重要ではありません。大切なことは、今日の経路で避難するとどのくらい時間がかかるのかを自分自身の記憶にとどめることです。そして、本当に避難しなければならないときに、今日の時間を思い出し、時間を逆算し、安全に避難することです。また、時間とともに、今日避難した経路の危険な箇所を把握することも大切です。ガラスが飛び散っているかもしれません、蛍光灯が落ちているかもしれもせん。いざというときに、自分自身の安全を守ることができる情報を入手することが、本日の避難訓練です。このことは、普段の生活の中でも重要であると言われています。平時に、危険な箇所、移動するのにかかる時間を把握しておくことが、いざというときに役立つはずです。

【避難終了後の点呼までしっかり取り組むことができました】

最近は、様々な災害が数多く発生しています。記憶の新しいところでは、今年5月16日(月)に久しぶりに緊急地震速報を聞きました。昨年の9月には栃木県内でも豪雨による被害がありました。そして、既に発生から5年を経過している東日本大震災。「備えあれば憂いなし」という言葉があります。普段からの準備、心がけがあれば、いざというときに何も心配がないということです。日頃の学校での生活、そして、家庭での生活においても、ちょっと気を配ってみましょう。

【避難終了後の点呼までしっかり取り組むことができました】

最近は、様々な災害が数多く発生しています。記憶の新しいところでは、今年5月16日(月)に久しぶりに緊急地震速報を聞きました。昨年の9月には栃木県内でも豪雨による被害がありました。そして、既に発生から5年を経過している東日本大震災。「備えあれば憂いなし」という言葉があります。普段からの準備、心がけがあれば、いざというときに何も心配がないということです。日頃の学校での生活、そして、家庭での生活においても、ちょっと気を配ってみましょう。

0

「環境科学入門」で土壌調査実施

「環境科学入門」は理科の科目の一つとして開講している科目です。環境問題についての基礎的な内容を学習し、実験や実習をとおして科学的な知識や技能を身につけることができます。6月2日(木)には、花だん、校庭の砂場、巴波川の河川敷の土壌の調査を実施しました。

【校庭の砂場の土壌を調査・採取しています】

【校庭の砂場の土壌を調査・採取しています】

今回の授業は、土壌の保水性・吸着性を考えるものです。土壌には、雨や濁った水が土の中を通る際に物質を吸収しきれいな水にする「吸着性」という性質と、水をたくわえておく「保水性」という性質を持っています。これらの土壌の性質を調べ、考えることが今回の授業の目標です。次の時間には、ペットボトルで「ろうと」を作成し、水の通るスピードを計測することで、保水力の強い土とはどんな土なのかを考えていきます。

教室を出て、活動している生徒たちは、生き生きと、そして、積極的に取り組んでいました。学悠館高校は、このように自分の興味や関心のあることを学ぶことができる学校です。

【花だんの土を調査・採取しています】

教室を出て、活動している生徒たちは、生き生きと、そして、積極的に取り組んでいました。学悠館高校は、このように自分の興味や関心のあることを学ぶことができる学校です。

【花だんの土を調査・採取しています】

0

平成28年度 定時制『体育祭』

5月27日(金)に、平成28年度体育祭を実施しました。

【Ⅰ部 準備運動】 【Ⅱ部 卓球】 【Ⅲ部 バスケットボール】

【Ⅰ部 準備運動】 【Ⅱ部 卓球】 【Ⅲ部 バスケットボール】

本校の体育祭は、「生徒がより自発的・積極的・意欲的に、体育的活動に参加することによって、本校生としての意識を高めるとともに、よりよい人間関係を構築し、学校生活をより豊かで充実したものとすること」を目的に実施しています。

【Ⅰ部 バスケットボールの様子】 【Ⅱ部 大縄跳びの様子】

【Ⅲ部 卓球の様子】

体育祭は、Ⅰ部が午前、Ⅱ部が午後、Ⅲ部が夜間にそれぞれ実施しました。種目は、Ⅰ部、Ⅱ部がバスケットボール、卓球、大縄跳びです。Ⅲ部は、バスケットボール、卓球、大縄跳びに加えて、バドミントンを実施しました。それぞれ、開会式、準備運動の後にバスケットボール、卓球、バドミントンを実施し、終了後に、全員で大縄跳びを実施しました。それぞれ白熱した戦いが繰り広げられまたし。勝負の世界には必ず勝ち負けがありますが、一人一人がクラスのため、そして、自分自身のために、精一杯がんばっていました。また、各競技とも男女混合での試合でした。勝負の中にも男子生徒が女子生徒に気遣いを見せたり、また、女子生徒が男子生徒を打ち負かしてしまったりすることもありました。すべての部において、すがすがしい戦いと、他者を思いやる気持ちにあふれた姿が印象的でした。

上級生が見せてくれたこのような学悠館高校のよき伝統を、下級生はしっかりと引き継いでいってくれることだと思います。一日、おつかれさまでした。

【Ⅰ部 バスケットボールの様子】 【Ⅱ部 大縄跳びの様子】

【Ⅲ部 卓球の様子】

体育祭は、Ⅰ部が午前、Ⅱ部が午後、Ⅲ部が夜間にそれぞれ実施しました。種目は、Ⅰ部、Ⅱ部がバスケットボール、卓球、大縄跳びです。Ⅲ部は、バスケットボール、卓球、大縄跳びに加えて、バドミントンを実施しました。それぞれ、開会式、準備運動の後にバスケットボール、卓球、バドミントンを実施し、終了後に、全員で大縄跳びを実施しました。それぞれ白熱した戦いが繰り広げられまたし。勝負の世界には必ず勝ち負けがありますが、一人一人がクラスのため、そして、自分自身のために、精一杯がんばっていました。また、各競技とも男女混合での試合でした。勝負の中にも男子生徒が女子生徒に気遣いを見せたり、また、女子生徒が男子生徒を打ち負かしてしまったりすることもありました。すべての部において、すがすがしい戦いと、他者を思いやる気持ちにあふれた姿が印象的でした。

上級生が見せてくれたこのような学悠館高校のよき伝統を、下級生はしっかりと引き継いでいってくれることだと思います。一日、おつかれさまでした。

0

平成28年度寺子屋みらい①「蘇れ!足尾の緑」

5月14日(土)に本年度第1回目となる寺子屋みらいを実施しました。今回は「蘇れ!足尾の緑」と題して、足尾歴史館の見学、植樹活動を行いました。

【急斜面での植樹活動】

【急斜面での植樹活動】

1年次から4年次までの生徒28名、公開講座生4名、卒業生1名、保護者2名、教職員8名の合計43名で実施しました。当日、出発時の栃木市の天候は穏やかでしたが、植樹活動の際には大粒の雨が降ってきました。やはり、山の天気は難しいですね。

43名の申込者、一人の遅刻もなく、9時に学校を出発しました。行きのバスの中では、本校の地歴公民科の先生から、足尾についてのレクチャーがありました。最初に訪れたのは、「足尾歴史館」でした。館長さんの熱心な説明を全員で真剣に聞かせていただきました。写真や資料、模型等を見ると、当時の様子をほんの少し垣間見ることができます。

【足尾歴史館館長さんの熱心な説明】

昼食後は、足尾環境学習センターで足尾の歴史、現在の取組等についてのDVDを視聴し、さらに、資料を拝見させていただきました。そして、いよいよ植樹活動です。苗木の植え方の説明を受けているときに、大粒の雨が降ってきました。山に登り、植樹をしているときが雨のピークでした。足下が悪い中、急斜面を一歩一歩進み、植樹をする場所までたどり着きました。苗木、肥料、水などが用意されており、実際の活動は、自分自身で穴を掘り、苗木を植え、肥料、水を与えることです。

【雨の中、山に入っていきました】 【急斜面の中での作業です】

【今日の記念に看板も立ててきました】

植樹した木が生長するまでには、数十年かかりますが、足尾の山を緑にする一助にはなったはずです。今日、見てきたこと、聞いてきたこと、体験してきたことを、これからの自分の生活の中にスパイスとして取り入れていっていただければ幸いです。

本年度参加でいなかった人は、ぜひ、学悠館高校に在籍している間に一度は行ってみましょう。「環境とは何か」を感じることができると思います。

43名の申込者、一人の遅刻もなく、9時に学校を出発しました。行きのバスの中では、本校の地歴公民科の先生から、足尾についてのレクチャーがありました。最初に訪れたのは、「足尾歴史館」でした。館長さんの熱心な説明を全員で真剣に聞かせていただきました。写真や資料、模型等を見ると、当時の様子をほんの少し垣間見ることができます。

【足尾歴史館館長さんの熱心な説明】

昼食後は、足尾環境学習センターで足尾の歴史、現在の取組等についてのDVDを視聴し、さらに、資料を拝見させていただきました。そして、いよいよ植樹活動です。苗木の植え方の説明を受けているときに、大粒の雨が降ってきました。山に登り、植樹をしているときが雨のピークでした。足下が悪い中、急斜面を一歩一歩進み、植樹をする場所までたどり着きました。苗木、肥料、水などが用意されており、実際の活動は、自分自身で穴を掘り、苗木を植え、肥料、水を与えることです。

【雨の中、山に入っていきました】 【急斜面の中での作業です】

【今日の記念に看板も立ててきました】

植樹した木が生長するまでには、数十年かかりますが、足尾の山を緑にする一助にはなったはずです。今日、見てきたこと、聞いてきたこと、体験してきたことを、これからの自分の生活の中にスパイスとして取り入れていっていただければ幸いです。

本年度参加でいなかった人は、ぜひ、学悠館高校に在籍している間に一度は行ってみましょう。「環境とは何か」を感じることができると思います。

0

平成28年度 入学式

定時制・通信制合同の入学式が行われました。

0

平成26年度体育祭

5月30日(金)に行われました体育祭の結果報告をお知らせいたします。

各部共通種目

Ⅱ部 結果発表

Ⅲ部 結果発表

各部共通種目

★バスケットボール★卓球★大縄跳び (全員参加種目)

Ⅰ部 結果発表 優勝 | 準優勝 | 3位 | |

バスケットボール | 24A(α) | 26C(α) | 24C 26C(β) |

卓球 | 25D(β) | 26B | 25C 26C(β) |

大縄跳び | 24D | 26D | 25B |

優勝 | 準優勝 | 3位 | |

バスケットボール | 26J(α) | 25I | 24G(α)24H(β) |

卓球 | 26H(α) | 24H(α) | 23G(α)26H(β) |

大縄跳び | 24G | 24I | 25I |

優勝 | 準優勝 | 3位 | |

バスケットボール | 23N | 25N | 23M 26MNO(δ) |

卓球 | 26MNO(α) | 25N | 25M |

大縄跳び | 23N | 25N | 26M |

0

第7回 蔵の街映画祭

第7回 栃木・蔵の街かど映画祭が、 5月17日(土)~18日(日)栃木蔵の街大通りにて開催され、本校の定時制生徒もボランティアで参加しました。上映された映画は、レ・ミゼラブル・42~世界を変えた男~で、多数の方々にご来場 いただき、大盛況のうちに終了いたしました。第8回もお楽しみに!

0

体育祭結果報告

5月31日(金)に行われました体育祭の結果報告をお知らせいたします。

各部共通種目

各部共通種目

★バスケットボール★卓球★大縄跳び (全員参加種目)

Ⅰ部 結果発表| バスケットボール | 卓球 | 大縄跳び |

| 1位 23C | 1位 23C(α) | 1位 25A |

| 2位 23D | 2位 24A(β) | 2位 25D |

| 3位 24B・23B | 3位 22A(α)・22A(β) | 3位 24B |

Ⅱ部 結果発表

| バスケットボール | 卓球 | 大縄跳び |

| 1位 23H | 1位 24G | 1位 24G |

| 2位 23I | 2位 24I | 2位 23H |

| 3位 24G・22G | 3位 22G(α)・25H | 3位 24J・25I |

Ⅲ部 結果発表

| バスケットボール | 卓球 | 大縄跳び |

| 1位 23O(α) | 1位 23MN | 1位 24N |

| 2位 25N(α) | 2位 22N | 2位 23O |

| 3位 22I・25O | 3位 24O・25M | 3位 22N |

0

栃木・蔵の街かど映画祭

第6回 栃木・蔵の街かど映画祭が、 5月18日(土)~19日(日)栃木蔵の街大通りにて開催され、本校の定時制生徒もボランティアで参加しました。上映された映画は、ローマの休日・長ぐつをはいたネコ・ペイ・フォワードで、多数の方々にご来場 いただき、大盛況のうちに終了いたしました。第7回もお楽しみに!

0

定時制・Ⅲ部 食・育・Love給食

・8月25日(月)の給食画像

夏休みが終わりました。学悠館高の節目の日はいつも「カレー」です!最初の日の給食は「夏野菜のカレーライス」です。なすに、かぼちゃに、栄養たっぷりですね!今日は、生徒の皆さんが、元気に登校している様子が見られます。学習に部活動にがんばっていきましょう。

・調理の様子

夏休み明けも美味しい給食を用意してお待ちしております

カウンタ

3

6

6

4

0

4

8

令和元年東日本台風/浸水被害