文字

背景

行間

定時制の出来事

特集 給食の時間 ③時間目 “栃木県お楽しみ給食”

5月12日(金)の給食は、メニューが当日になって発表される“栃木県お楽しみ給食”でした。本県の特産物の「かんぴょう」、「ニラ」などを食材に生かした特別メニューでした。

メニューは、ジャガイモ入りやきそば、餃子、ニラ玉汁、かんぴょうの胡麻サラダ。そして、レモン牛乳。

<学校栄養士のKさんによる本日の給食ひとくちメモ>

「かんぴょうには、多くの食物繊維が含まれています。腸内環境をとても良くしてくれますよ。」

「コレステロールやからだに不要なものが排出されるため、生活習慣病の予防にもなります。」

また、PTA総会があった今日は、保護者の方々による「給食体験」も実施されました。親子で、保護者どうしで、保護者と教員で……、食堂のあちらこちらには、和やかに談笑する光景がみられました。

最後に、来週の給食から献立のほんの一部を紹介します。

5月15日(月) 鮭の胡麻焼き、厚焼きたまご、アセロラゼリー

16日(火) オムライス、キャベツスープ、フルーツポンチ

17日(水) 肉じゃが、塩昆布炒め、豆腐チーズケーキ

18日(木) 豚肉のプルコギ風、ごぼう胡麻酢和え、プリン

19日(金) とり天チリソース添え、かんぴょうとひじき炒め

Ⅲ部の生徒の皆さん、来週も給食が楽しみですね (^_^)v

“ようこそ先輩” 教育実習生がやってきた!(第1回)

平成29年度は、4名の学悠館高校の卒業生(=先輩)が教育実習に来ます。その中の1名が今日から実習をスタートさせました。期間は、4週間。実習期間のうち他の資格取得のための1日を除くので、金曜日からという変則的なスタートとなりました。

実習の内容は、養護実習。いわゆる「保健室の先生」を目指しています。

【2年次Ⅰ部(午前)SHR:自己紹介】

【連絡事項のメモ】

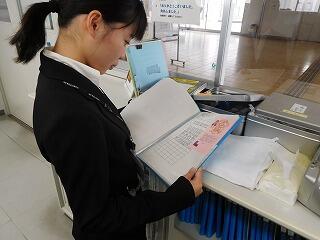

【各種HR関係書類の確認】

【SHR:リーフレットを手渡し】

【学籍管理システム:出欠入力】

【保健室の利用について説明を受ける】

5月22日(月)からは、さらに3名の実習生が加わります。内訳は、外国語(英語)1名、芸術(美術)2名です。

在校生の皆さんも、先輩である教育実習生と気軽に話してみませんか?

進路や生き方、学習、部活動、……。きっと自分の未来に目を向けるきっかけになりますよ!

〝学悠館〟スタイル Vol.4 ストラップ

生徒身分証明書ホルダーは、「学悠館の制服」です。

学悠館高校では、生徒の皆さんが校内に入る時に必ずホルダーを首からかけて着用することになっています。授業の際には、ホルダーの呈示によって出席確認を行っています。

【定時制課程の生徒は、緑色です。】

所属や入館目的が一目で分かるように、ホルダーのストラップを色分けしています。セキュリティの観点から、生徒だけでなく入館するすべての皆さんに着用していただいています。

ホルダー&ストラップで本人確認。いつも、いつまでも、安全・安心な学校。

それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第5弾

トレーニング ナイスボディのつくり方 教えます!

(保健体育・選択科目) 【学校設定科目】

「トレーニング」は、1週間に2時間授業のある〝2単位〟の授業です。火曜日・金曜日の7・11時限目に開講されています。基礎体力の高め方、目的に応じたトレーニング方法について、実践をとおして学ぶことを学習のねらいとしています。

トレーニング理論、体力測定の方法、筋力・パワー・持久力・柔軟性・調整力・総合力のトレーニング方法、メンタルトレーニングなどについて、トレーニングマシンを用いた実習を中心にして学習します。自分の体力や目的に応じたトレーニング・メニューを作成して実践します。

関心・意欲・態度、運動の技能、知識・理解、思考・判断を学習の取組み状況から総合的に評価しています。また、『練習記録表』の提出があります。

~ 受講者の声 ~

●27Aクラス・男子生徒 (トレーニングpm①)

「力がついた。筋肉を鍛えて、たくましくなった気がする。」

●26Mクラス・男子生徒 (トレーニングnt①)

「腹筋を割りたい。やせたい。体力をつけたい。」

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第6弾」では、理科の選択必履修科目「化学基礎」を紹介します。

今日、一番はやく登校した生徒 ~5月11日(木)編~

7時25分。すでにジャージ姿になって、その生徒はテニスコートに立っていた。彼は、2年次生。ソフトテニス部顧問のNコーチに「朝練」を申し出て、始業時間の90分以上前に登校したのだ。

「深いところで相手を動かす」

「短いボールだと、相手に動かされる」

Nコーチに反応して、ひたすら1対1の練習が続く。

彼は、足利から通う。実は、中学時代は年間100日以上の欠席があった。顧問や友人との出会いが彼を変えた。おかげで1年次は、皆勤だった。

「学校が楽しいし、テニスも大好き。友だちとも話せる。数学も好き。」

彼は、もともとテニスが好きだった。始めたのは、中学1年。しかし、豊富な練習経験も、目立った戦績もない。決して、上手なほうではなかった。でも、今の彼は違う。

「全国大会をねらう!」

学悠館に入学してから地道な練習を続け、やがて技術も、心も、成長させていく。また一人、たくましくなっていく学悠館生と巡りあった。

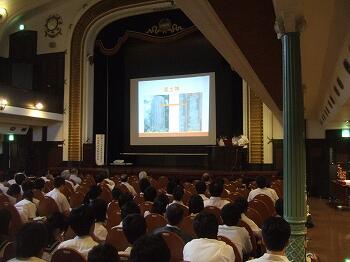

生徒総会 開催! 円滑な運営と真剣な審議

5月10日(水)4・9時限目、アリーナ(体育館2階)にて生徒総会が開催されました。

大森亮一校長は、あいさつの中で次のように語りかけました。

「生徒総会は、よりよい学校づくりのために意見を述べ、ともに運営に参加する貴重な場です。」

「社会の一員として、地域や組織に参加していく練習の場でもあります。」

また、生徒会長は、あいさつの中で、「ぜひ貴重な意見を、堂々と発表していただけると嬉しい。」と述べていました。

【4時限目:Ⅰ部・Ⅱ部】 【大森校長のあいさつ】

あいさつの後、議長団が選出され、議案が審議されました。

第一号議案 平成28年度生徒会行事報告

第二号議案 平成28年度生徒会会計決算報告

第三号議案 平成29年度生徒会行事(案)

第四号議案 平成29年度生徒会会計予算(案)

各議案は、生徒の皆さんの拍手をもって承認されました。Ⅰ部・Ⅱ部の議長団を務めた1年次生の4名は、「初めての機会だったけど、良い経験になった。」、「とても楽しかった。生徒会活動に関わっていきたい。」と話していました。Ⅲ部の議長団になった2年次生は昨年度に続けて2度目の役割を担い、手際の良い進行ぶりでした。

総会を円滑に運営する生徒会執行部、真剣に審議に参加した生徒のみなさん

学悠館生が少しずつ成長していく過程を垣間見ることができた生徒総会でした。

【4時限目:Ⅰ部・Ⅱ部】 【9時限目:Ⅲ部】

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第4弾

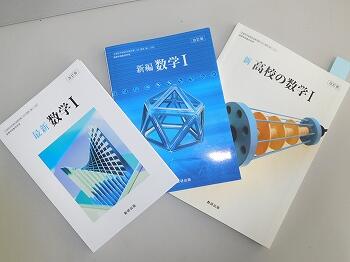

数学Ⅰ 高校数学の基礎を学ぶ。~3グレードで対応~

(数学・必履修科目)

高校数学入門 苦手な数学をいつ克服するの?

(数学・学校設定科目)

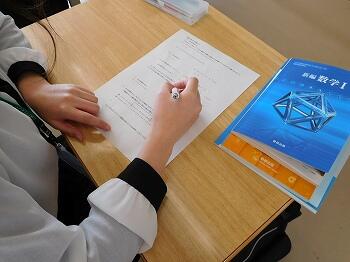

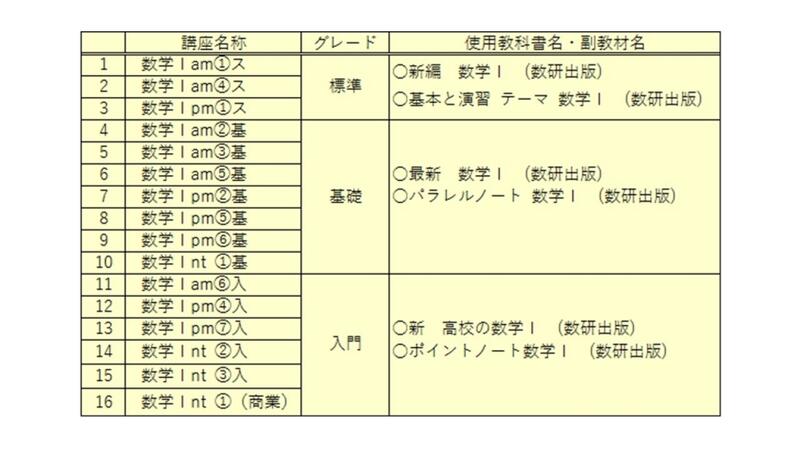

「数学Ⅰ」は、『学習指導要領』に定められた必履修科目です。普通科(3単位)・商業科(2単位)ともに、1年次で履修することになっています。普通科では入門・基礎・標準、商業科では入門の3グレードに分かれ、今年度は16講座が展開されています。

生徒の皆さんは、事前に行われた判定テストの結果と現段階での進路希望に基づいて、講座のグレードを選択することになっています。

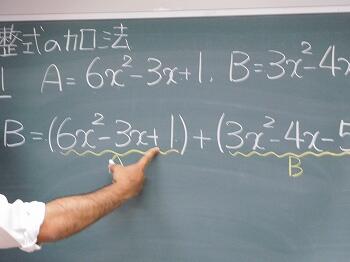

「数学Ⅰ」で学習する主な内容は、次のとおり。

①式の意味を理解するとともに、1次不等式や集合と命題について学習し、それらを活用できるようにします。

②2次関数を用いて数量の変化を表現することを学習し、それを具体的な事象の考察や2次不等式を解くことなどに活用できるようにします。

③図形の基本的な性質について学習し、それらを具体的な事象の考察に活用できるようにします。

④統計の基本的な考え方を学習し、それを用いてデータを整理・分析し傾向を把握できるようにします。

~ 受講者の声 ~

●29Aクラス・男子生徒 「数学Ⅰam①ス」

「分かりやすくて楽しい授業です。ペースも最適!」

●29Cクラス・女子生徒 「数学Ⅰam③基」

「自分の席で先生から詳しく教えてもらえます。苦手だけど、がんばっていきたいです。」

●29Nクラス・男子生徒 「数学Ⅰnt①基」

「分からないところは、必ず質問する。」

中学校で学習する数学の学び直しを希望する生徒には、「高校数学入門」が午前・午後・夜間に1講座ずつ開設されています。例年、この講座を受講して数学嫌いを克服する生徒が現れています。

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第5弾」では、体育の選択科目「トレーニング」(学校設定科目)を紹介します。

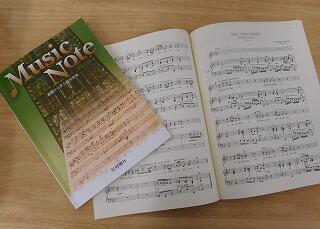

合唱を仲間と楽しむ! 公開講座生のOB・OGがサークル活動

学悠館高校の公開講座「声楽」で、ともに合唱を学んだOB・OGの皆さん。「歌う歓びをさらに味わいたい!」

学ぶ楽しさを体感した受講生の皆さんは、修了後に有志を募り、合唱団「藍」(あい)を結成しました。

結成から今年で4年目。学悠館では、皆さんのさらなる学びを応援すべく、引き続き音楽室を開放して活動を支援しています。

活動は、月2回(月曜日の16:50~18:30)。曲目は、誰もが一度は歌った経験のある『荒城の月』、『ふるさとの四季』、『希望のささやき』、『川の流れのように』、『昴』(すばる)、『いい日旅立ち』など。

講師は、公開講座を担当していた藍原寛治氏。先生は、宇都宮市合唱協会長など、数々の音楽関係団体の責任者を務める合唱指導の第一人者です。ピアノを受け持っているのは、上岡京子先生。学悠館高校の開校以来、定時制・通信制で音楽の講師を務めています。息の合った二人の指導に、合唱団員の皆さんは、練習に熱が入ります。団長の村石さん(小山市)は、「みなさんご存じの曲を和気藹々(わきあいあい)と歌う楽しさを分かち合いたい」と話しています。

練習の成果は、毎年、11月に開催されている学悠館高校の学校祭『出藍祭』ステージ発表の場で披露されています。

【『出藍祭』ステージ発表:平成28・27年度記録画像より】

〝学悠館〟スタイル Vol.3 クリーン

学悠館高校では、一般的に昼休みや放課後に行われる、いわゆる「清掃の時間」がありません。教室や特別教室は、生徒の皆さんの協力による日常清掃で対応しています。この清掃は、日替わりで割りあてられる時限の授業終了の際に短時間で実施するものです。

その他にも、月に1回程度、Ⅰ部(午前)・Ⅱ部(午後)・Ⅲ部(夜間)の部ごとに、定期的に一斉に清掃しています。また、エントランスホールや階段、ラウンジ、トイレなどの共用部分の清掃は、業者に委託しています。

【教室:日常清掃】

【エントランス(左)・教室の廊下(右):委託業者による清掃】

生徒会を中心に、生徒の皆さんの自主的な参加を促した「クリーン運動」も実施されています。

【クリーン学悠館運動:ボランティア活動の仲間を募って清掃】

【クリーン学悠館運動:学校の外周の清掃】

“チーム学悠館”では、学び舎(まなびや)をいつもきれいに保とうという意識を共有しています。教員室や事務室は、教職員自身が当番を決めて定期的に清掃しています。また、汚れなどが気になる場合には、声をかけ合って清掃しています。

“率先垂範”(=先に立って模範を示すこと) 生徒と教職員がともに高め合い、ともに成長し合おうとする関係性こそが学悠館の原動力です。

【教員室:教員による清掃】 【自主的に清掃活動】

いつも、いつまでも、きれいな学校。進んで協力してそれぞれの立場で清掃する。

それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V

第1回の「保護者様あて郵送通知」をお届けします!

学悠館高校では、生徒の皆さんの出欠や成績の状況、各種の通知・案内等を郵送にて保護者様あてに年間8回お知らせしています。

第1回の「保護者様あて郵送通知」は、今週中[5月8日(月)~]にご家庭にお届けします。

<通知作成日の予定>

第2回 6月2日(金)

第3回 7月14日(金)

第4回 10月10日(火)

第5回 11月 7日(火)

第6回 12月20日(水)

第7回 2月13日(火)

第8回 3月20日(火)

~作成日から数日以内にお届けします。~

「平成29年度一日体験学習」の実施要項をUPしました。

平成29年8月18日(金)に開催される「平成29年度一日体験学習」の実施要項をホームページにUPしました。「トップページ-▶一日体験学習について」からご覧ください。

~平成28年度記録画像より~

【受付】 【学校概要の説明】

【校内見学】 【給食体験】

「公開授業」、「学校説明会」のご案内も、順次ホームページにUPする予定です。

●公開授業

<定時制>

10月10日(火) 13:20~16:00

10月11日(水) 13:20~16:00

10月12日(木) 13:20~16:00

10月13日(金) 13:20~16:00

<通信制>

10月 8日(日) 9:00~12:35 13:20~15:00

10月10日(火) 9:00~12:35 13:20~15:00

●学校説明会

<定時制・通信制>

12月6日(水) 第1回学校説明会

1月24日(水) 第2回学校説明会

●栃木県高等学校進学フェア(主催・下野新聞社)

今までは<県央会場>で参加してまいりましたが、平成29年度に実施される「栃木県高等学校進学フェア2017」からは、<県南会場>にて参加することになりました。

9月18日(月) 栃木市栃木文化会館

<敬老の日>

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!③

ソフトテニス部 「目指すは全国!! 千葉県白子テニスコートへ!」

平成29年度は、Ⅰ部(午前)からⅢ部(夜間)の生徒、男子17名、女子5名が所属。練習では、コート全体に部員の大きな声が響き渡る。実に、活気のある部活動だ。授業のある日の練習時間は、16時過ぎから1時間30分程度。また、休日の練習にも余念がない。

とりわけ練習には、一工夫が欠かせない。何しろテニスコートが1面しかないのだ。このコートを効率よく活用するために、集中力を高める。

「早く構えろ!」

「きちんとコートに返せ!」

「失敗の原因を良く考えろ!」

Nコーチの厳しいが、的確なアドバイスの声が飛ぶ。それに、小気味よく反応する部員の声と動き。

前キャプテンで、平成28年度全国大会で活躍したK先輩が激励に訪れる。彼は、今春、学悠館を巣立ち、今は専門学校に通っている。時間を作っては、後輩の練習につき合っている。現役時代は、全国大会に2回出場した。当然、部員も一目置く。

先輩が、後輩を激励し、良い手本にもなる 少しずつ伝統が育ちつつある。県の「定通総体」まで1か月あまりになった。ソフトテニス部の活躍に期待したい。

~平成28年度栃木県定時制通信制体育大会ソフトテニス大会の記録画像より~

~平成28年度全国定時制通信制体育大会ソフトテニス大会の記録画像より~

〈過去最高位〉

○第38回全国定時制通信制体育大会ソフトテニス大会 男子団体・第3位

○第42回全国定時制通信制体育大会ソフトテニス大会 女子団体・第5位

〈チーム目標〉

「男女ともに県大会でベスト4以上に入り、全国ベスト8以上を目指します。」

〈ここがポイント〉

Nコーチ・Oコーチを中心に顧問が3名いる。部員は、部活動だけでなく、学習面・生活面ともに模範的な生徒が多い。男女部員の和気藹々(わきあいあい)とした雰囲気が、チームの団結力の強さにつながっている。

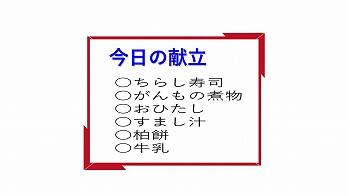

特集 給食の時間 ②時間目 “こどもの日メニュー”

<学校栄養士のKさんによる本日の給食ひとくちメモ>

「ちらし寿司の具材に、栃木県の特産物である“かんぴょう”が混ぜてあります。トッピングには、錦糸卵とエビ。新緑の季節をイメージして彩りも鮮やかになるように今が旬の“サヤエンドウ”を添えました。」

【心を込めて調理中!】

江戸時代から端午の節句には、柏餅を供える風習がありました。柏は、「新芽が育つまで古い葉が落ちない」ことから、これにちなんで、家系が途絶えることなく繁栄が続くよう願いを込め、柏餅を食すようになったと言われています。生徒の皆さんが健康で充実した学校生活が過ごせるように願いを込めて、今日のメニューに加えました。

大型連休明けの給食から献立の一部を紹介します。

5月8日(月) 豚丼(温泉卵付き)、オレンジゼリー

9日(火) ラザニア風ポテト、クロワッサン

10日(水) 鶏ゴボウご飯、ナゲット、辛子マヨネーズ和え

11日(木) 豚肉と野菜の味噌炒め、揚げ出し豆腐、お切り込み汁

12日(金) ☆ 栃木県給食 ☆

ちなみに食材は、じゃがいも・キャベツ・豚肉

皆さんの大好きな……。もうわかりましたね?

Ⅲ部の生徒の皆さん、来週も給食が楽しみですね (^_^)v

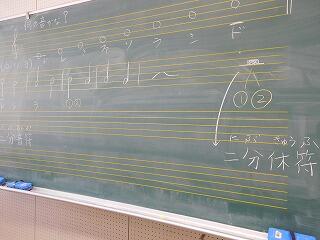

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第3弾

声楽 歌の好きな人、集まれ!

(音楽・選択科目)

声楽は、授業が1週間に2時間ある〝2単位〟の講座です。この科目は、「声楽基礎」と「声楽」の2種類にグレード分けされ、29年度は、あわせて3講座が開設されています。

「声楽基礎」は、月曜・木曜の6時限目に開講。生徒のみなさんのみが受講できます。「声楽」は、月曜・木曜の1、2時限目の2講座に、生徒のほかにあわせて20名弱の公開講座生も受講しています。声楽は、生徒だけでなく、公開講座生にも人気の高い講座です。

履修の制限は年間2単位まで。4年間で最大8単位まで繰り返し履修することができます。2講座に共通する学習のねらいは、「音楽を構成する諸要素を正しくとらえ、音楽性豊かな表現をするための基礎能力を養うこと」です。両講座とも、歌のテストや発表会があります。講座別のねらいや評価方法は、次のとおり。

○「声楽基礎」(日本語のうたが中心)

声楽の基礎的な技術を習得したい人に向いています。声楽に関する基礎的な技術(発声・発音・音程・表現など)を繰り返し練習して身につけます。歌唱試験と授業に臨む態度を重視して評価します。

○「声楽」(外国の歌が中心)

【ピアノの伴奏】 【全身で発声!】

【今日の歌のポイント】 【授業の感想をメモします。】

~ 受講者の声 ~

●29Bクラス・女子生徒 「声楽基礎」

「大きな声を出すことで、自分に自信がついたような気がする。」

●27Aクラス・男子生徒 「声楽」

「腹式呼吸をするのでいい声が出るようになった。声優を目指しているので役立つ。毎回、ともに歌う喜びを感じている。」

●公開講座生・女性(栃木市在住) 「声楽」

「声楽として学ぶのは初めてなので新鮮。これからさらにどんなことが学べるか、とても楽しみ。」

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第4弾」では、必履修科目の「数学Ⅰ」を紹介します。

クールビズ開始! “チーム学悠館”は省エネルギーを推進します。

生徒の皆さんのふだんの通学の服装は、特に制服の指定はありません。私服での登校になります。『平成29年度スクールガイド-定時制課程-』(7㌻・一部抜粋)によると、「服装・履物は、華美なものを避け、清潔でこざっぱりとした、学校生活・学習活動のしやすいものを選びましょう。」と規定されています。

教職員がクールビズ期間に移行しました。生徒の皆さんも、夏季の学習にふさわしい過ごしやすい服装を改めて考えてみる機会にしてみてはいかがでしょうか。

栃木駅下車 徒歩5分! 初夏の通学路を歩いてみました。

栃木駅北口から徒歩5分。駅からとても近い場所にある学悠館高校は、通学しやすく、環境にも恵まれています。今回は、生徒の皆さんのふだんの通学路をご紹介します。

【栃木駅北口から東を望む。】

約250m先に学悠館高校が見えます。節句の季節。鯉のぼりが泳いでいますね。

例年、定時制課程の生徒は、在籍生徒の80%以上が栃木駅(JR線・東武線)を利用して通学しています。

【山本有三『路傍の石』の石碑】

【路傍のタンポポ】

北口から東に向かって延びる両毛線の高架下の道路。生徒の皆さんは、通学路として、ここを利用しています。

【高架下にはツバメの姿も。生徒の通学を見守っているのかな?】

【通学する生徒のみなさん】

横断歩道を渡ったら、左へ進みます。

【案内板(正門は左へ)、『学悠館通り』プレート】

【さらに次の角を右折すると……。】

【正門前に到着です。】 【正門周辺の植栽 】

【ピロティからエントランスホールへ】

いかがですか?とっても便利で通学しやすい学悠館。これなら遠くから通学する皆さんの負担も少なくて安心ですね!

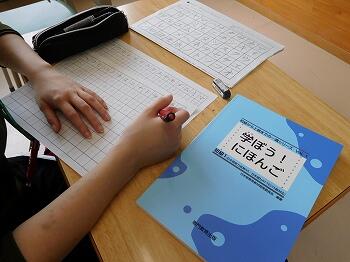

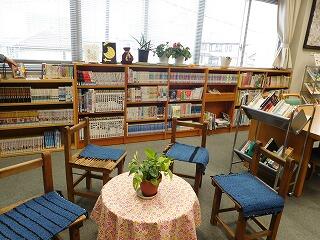

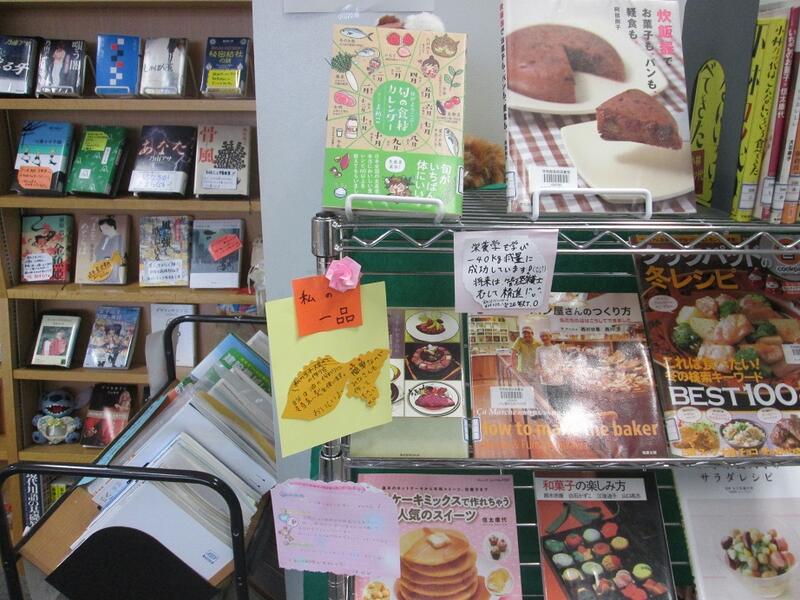

読書案内 ようこそ図書室へ!② ~図書室オリエンテーション~

4月24日(月)から「国語総合」の全14講座の時間を利用して、1年次生を対象とした“図書室オリエンテーション”が行われています。また、転編入生には、4月27日(木)の8時限目に実施されました。主な学習内容は、次のとおり。

1.「図書館学」入門

図書館とは一生のつきあい、日本十進分類法、My図書館

2.学悠館図書室の概要・配置・利用案内・マナー

3.本を探して「読書案内」を作成してみよう!

少人数編成の講座ならではのアットホームな雰囲気。仲間と相談しながら、「読書案内」を作成していました。

【仲間と作成手順を相談しながら……。】

【「読書案内」作成中】 【配付されたオリエンテーション資料】

学悠館高校の図書室では、日常の図書貸出・管理のほかにも多彩な催しなどを計画しています。「読書感想文・感想画コンクール」、「ブックトークのつどい」、「私だけの絵本・カード作りま専科」、「この人の知識・技に学べ」etc.

生徒・公開講座生の皆さん、ぜひ図書室においでください(*^_^*)

「日本文化史」の授業 歴史文化財の活用事例を学ぶ!

4月26日(金)6時限目、「日本文化史pm①」(地理歴史科:学校設定科目)の授業で、巴波川(うずまがわ)周辺に出かけて校外学習をしました。参加したのは、公開講座生を含む6名。

巴波川で多くの“鯉のぼり”(大型連休の風物詩)、屋形船、たくさんの観光客を目の当たりにし、「蔵の町」の歴史的価値を活用した街おこし・観光の事例を学びました。

参加者は、およそ1時間の視察を終えて無事に帰校しました。

参加した受講生は、「歴史的文化財が観光に活用されていると初めて気づいた。」、「自分の住んでいる町の歴史的文化財がどのように役立っているかを見直してみたい。」と話していました。

【巴波川岸を歩く】 【幸来橋から見学】

秋には、江戸期の古地図を用いて旧市内中心街を〝ブラ探検〟する予定です。

平成29年度PTA総会の開催について(ご案内)

平成29年5月12日(金)に開催される「PTA定期総会」の開催について、すでに案内文をご家庭に郵送いたしました。

今年度も、総会のほかに、授業参観やクラス懇談会などを予定しております。教員や他の保護者の皆さまと交流を深める貴重な機会にもなりますので、ご多用の折とは存じますが、ぜひご出席下さいますよう改めてお願い申上げます。

なお、本ホームページ「定時制-保護者の皆様へ」に開催要項をUPしておりますので、ご覧ください。

【PTA定期総会(左)・講演会(右) 27年度・28年度記録より】

~平成29年度PTA定期総会次第~

(1)授業参観① (午後1時20分~2時05分)

(2)総会・議事 (午後2時15分~2時50分)

(3)進路講話 (午後3時00分~3時55分)

本校進路主事 小林 則彦 演題「本校の進路状況と取り組み」

(4)クラス懇談会(午後4時05分~4時45分)

(5)給食体験 (午後4時50分~5時20分) ※要 事前申込み

(6)授業参観② (午後5時30分~6時15分)

授業開始から10日目! 今日も元気いっぱいの学悠館生

4月27日(木)、朝から薄曇りでしたが、昼前には、すっかり晴れ間が広がりました。Ⅲ部(夜間)の2回目の給食が終わる頃まで、日が延びました。今日もまた、学悠館は、“学習日和”(がくしゅうびより)でした。

授業開始から10日目になる今日も、生徒の皆さんは元気いっぱいに学習活動に取り組んでいました。各教室では、和やかな雰囲気に包まれながら、“学びのある授業”が展開されていました。本日の全204講座の中からいくつかの講座を紹介します。

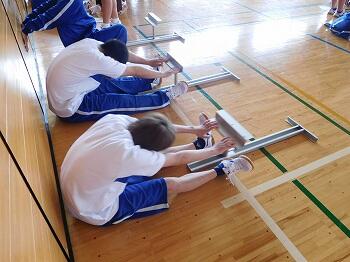

【体育1am①男】

「長座体前屈」 新体力テストの結果は?

【世界史Bam①】 【素描am①】

古代エジプト デッサン(円柱と立方体)

こちらの2講座では、公開講座生の皆さんも受講しています。

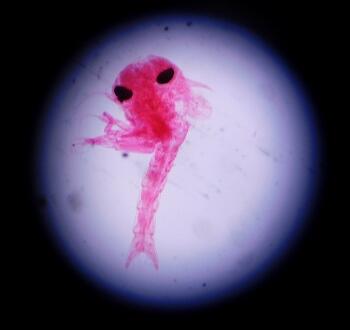

【科学と人間生活am②】

顕微鏡で「幼生」の観察

【書道Ⅱam②】 【国語研究pm①】(学校設定科目)

「小篆」よくできました! 評論文:読解のポイント

【環境科学入門pm①】(学校設定科目) 【簿記pm①】

学悠館周辺の植物マップ 売掛金、支払利息……。

【地域総合研究pm①】(学校設定科目) 【保健pm③】

考古学、旧石器時代、……。 健康とは?私の健康は……。

【総合実践nt①】

㈱学悠館テコムから大阪市の会社へ。

【フードデザインnt①】

男メシ。「おにぎらず」

キャリアカウンセラーが来校! 進路相談にアドバイス

4月27日(木)、『とちぎ県南若者サポートステーション』から藤田美江先生をお招きして、平成29年度になって初めての“キャリアカウンセラーとの面談”が実施されました。初回は、生徒の皆さん3名が相談会場を訪れました。

この相談会は、進路に不安を抱える生徒などの相談窓口として、平成26年度からスタート。定期的に、キャリアカウンセラーの来校をお願いしています。

〈今後の予定〉

第2回 5月25日(木)

第3回 6月29日(木)

第4回 7月20日(火)

第5回 8月31日(火)

第6回 9月27日(水)

第7回 10月26日(木)

第8回 11月28日(火)

第9回 12月21日(木)

第10回 1月30日(火)

第11回 2月13日(火)

全11回ともに、13:30~16:30の間で1人あたり30分間を目安に実施する予定です。詳しくは、HRTまたは進路室までたずねてください。

〝学悠館スタイル〟 Vol. 2 クラスルーム

では、さっそくクイズです。

第1問 左右の違いわかりますか?

第2問 何かがありません。わかりますか?

第1問の答えは、黒板の高さです。上下可動式の黒板を採用しています。

第2問の答えは、机の天板の下に収納スペースがないことです。

学悠館高校において、SHR・LHRなどの特定の時間に使用する教室はクラスごとに決まっています。しかし、“自分だけの時間割”で学んでいる生徒のみなさんは、授業ごとに使用する教室が異なります。つまり、自分の足で授業のある教室に出向く必要があります。まるで、大学のキャンパスライフのようです。

そのため、机の下に教材を一時保管する一般的な方法は向かないことから、学悠館高校の机には収納スペースを取り付けてありません。生徒の皆さんは、割りあてられたロッカーに教科書類を入れて自己管理しています。

実は、机の天板は汚れが付きにくく、特殊加工が施されています。その上、生徒の皆さんも丁寧に扱っているので、創立から13年目を迎えた今でもまるで新品同様です。

【スイッチ:換気扇(左上)、エアコンコントローラー(右上)、蛍光灯(右下)】

【電波時計】

【普通教室】

天井の蛍光灯は、全部で26本。Ⅲ部(夜間)の授業でも、とても明るくて学習がはかどります。

とても学習しやすい教室環境。それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V

今日、一番はやく登校した生徒 ~4月27日(木)編~

7時15分。すでにスポーツウェアに着がえて、その生徒はグランドに立っていた。彼は、入学してまだ間もない1年次生。黙々と砲丸投げの「自主練習」に励む。

毎日、早朝に登校している彼につきあって、友人となった2人の生徒も、朝はやく登校するようになった。いつの間にか仲間が集う。3人は、29A・29Bクラスの生徒。住まいは、鹿沼、小山、佐野とそれぞれ違う。

学悠館での“新しい出会い”が始まった。

陸上競技部に所属するこの生徒の目標は、6月に開催される「定通総体」で入賞して全国大会への切符を手にすること。そして、全国の仲間と競うこと。

「学校に来るのが、とにかく楽しい。陸上も好きだけど。友だちも。先生も。」と話す。頼もしい1年次生が今年度も在籍している。

LHRの時間に体育祭のメンバーを決めました!

4月26日(水)、LHRの時間に体育祭の各種目に出場するメンバーをクラスごとに決めました。体育祭は5月26日(金)に開催されます。当日は、通常の授業は行われません。朝9時から夜9時まで、学悠館は体育祭一色で盛り上がります。

各種目に出場予定の生徒の皆さんに、参加について意気込みを聞いてみました。いくつかの声を紹介します。

●26B・女子 (卓球)

「卒業年次。だから、ぜったい優勝!」

●27A・女子 (バスケットボール)

「やるからには、全力で優勝をねらいます!」

●27M・男子 (卓球)

「前年度より良い成績を残したいです。」

●28C・女子 (卓球)

「がんばるぞィ!みんなのために。」

●29B・女子 (卓球)

「運動は苦手。クラスメートの足を引っ張らないように参加したい。」

●29B・男子 (卓球)

「初めての参加。上級生とも試合するけど、一生懸命にがんばる!」

●29I・男子 (バスケットボール)

「クラス一丸。チームワーク良く、ひとつでも多く勝ちたい!」

●29O・男子 (バドミントン)

「仲間と楽しくゲームがしたい。」

インタビューに協力してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。体育祭当日まで、ちょうど1か月。体調を万全に整えて、元気に臨みましょう。

~ 平成27・28年度の「体育祭」記録画像より~

大森校長レクチャーによる校内研修会 開催

4月25日(火)16時から会議室で、教職員を対象に大森亮一校長のレクチャーによる校内研修会が開催されました。演題は、「学習意欲を高める」。前半のスライドショーによる解説に続いて、後半では教員同士のグループワークも実施。生徒の皆さんが学ぶ楽しさ、知る喜びを実感し、主体的に学んでいく姿勢を引き出す このような授業を実践するためのヒントを教員自身が体感する機会となりました。

学悠館高校では、平成28年度からラーニングスキルアップ推進委員会を設置。教育の質をどのように高め、生徒の知的探究心をいかに引き出していくか、検討を重ねています。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!②

男子バスケットボール部 「目指せ9年連続の全国大会!! 今年も東京体育館へ!」

授業のある日の練習時間は、16:15~17:00。濃密で、限られた時間が過ぎる。29年度は、Ⅰ部(午前)からⅢ部(夜間)の生徒、あわせて10名が所属。

「ファイトー、ファイトー」

「ナイッシュー」

「1、2、3……」

練習では、部員の大きな声が体育館2階のアリーナ全体に響き渡る。体力・筋力を高めるトレーニングから、基本練習、5対5などの実践的な練習までメニューは多彩。声を掛け合って支え合い、数々の実績をのこしてきた。

「あいさつが存在を示す!」

「周りをよく見る!」

「やらされる100回より、自分で考えて行動する!」

試合や練習では、Uコーチの的確な指示の声がとぶ。

昨年は、「定通総体」栃木県大会で優勝を決め、8年連続して全国大会に駒を進めた。東京体育館で開催された全国大会では、2回戦で北海道の飛鳥未来高校札幌キャンパスに敗退したが、29年度も全国大会に出場し、雪辱を果たそうと練習に励んでいる。

【県大会(宇商高)】

【全国大会(東京体育館)】

〈実績〉

全国定時制通信制体育大会バスケットボール大会に8年連続出場。

過去最高位は、全国大会ベスト16

〈チーム目標〉

「全国大会に9年連続出場!ベスト4以上を目指します。」

〈ここがポイント〉

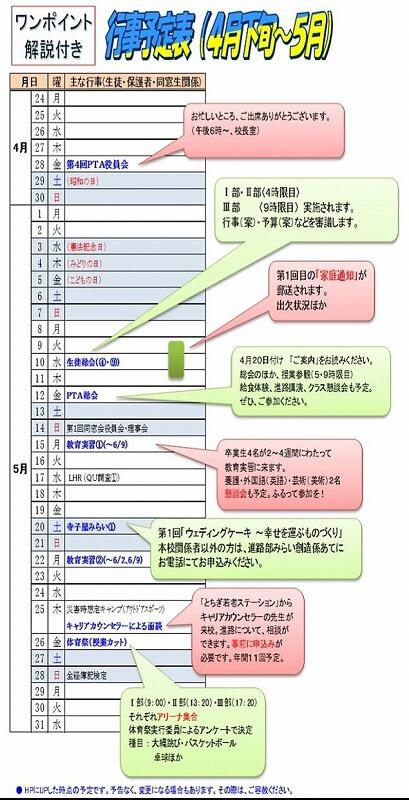

近年は、きわめてスマートなチームに成長した。Uコーチを中心に顧問が3名いる。部員は、部活動だけでなく、学校生活全般でリーダー的な存在となっている。女子マネージャーに加入してほしいとの声も……。4~5月行事予定表 「ワンポイント解説付き」です!

【28年度「体育祭」より 大繩跳び】

〝学悠館スタイル〟 Vol.1 ランチタイム

12時35分。4時間目終業のチャイム。待ちに待った昼休みの時間がやってきました。実は、学悠館高校では、昼休みの過ごし方は思い思いのスタイル。持参のお弁当をひろげながら談笑する生徒。今日のランチメニューに期待しながら、食堂の券売機に列をなす生徒。“初夏の風”を満喫しながら昼食をとる生徒……。生徒の皆さんは、それぞれ楽しく穏やかな時間を過ごしています。

【学食で仲間とともに】

【定食A:サバの七味焼きほか】 【定食B:肉野菜炒めほか】

定食は毎日メニューがかわります。「今日はA・Bどっちにしようかな?」

【ラーメンとミニカレー】 【天ぷらそば1.5倍】

【チケット購入】

生徒の皆さんでにぎわう食堂の様子。調理員さんとコミュニケーションをとるのも、生徒たちの楽しみの一つ。

【手作り弁当+かき揚げ丼】 【晴れた日には中庭のウッドデッキで】

【教室でお弁当を囲んで】

Ⅰ部(午前の部)で授業が終わった生徒は、自宅に戻ってから昼食をとる生徒もいます。午後の授業のない生徒の中には、学校の近くにある牛丼チェーン店や回転寿司店に立ち寄る生徒も。

思い思いのランチタイム。それが〝学悠館スタイル〟。イイネ(^_^)V

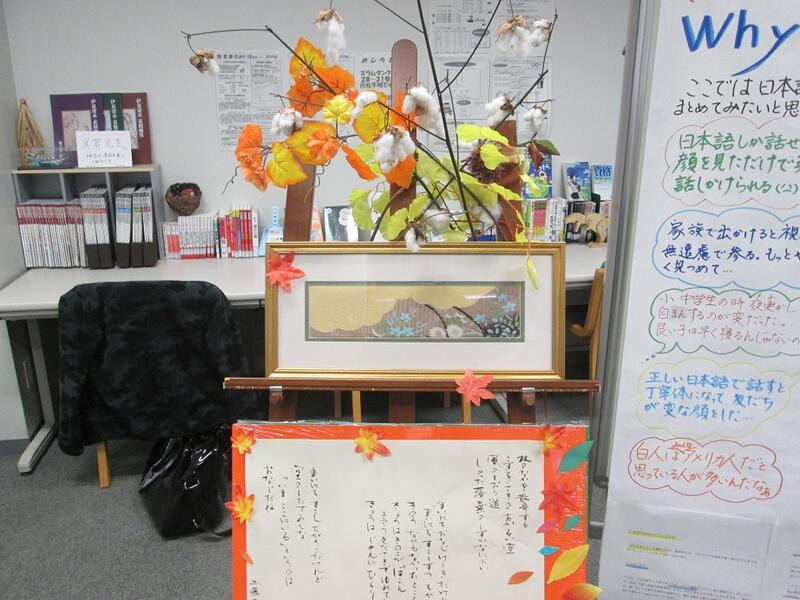

みんな笑顔に!いつもお花をありがとうございます!

エントランスホールに入って左手に掲げられている校旗の下に、いつもすてきな生け花が飾られています。

実は、この生け花は、長く公開講座生として通っていらっしゃる山中さん(栃木市内在住)の作品です。花器もご持参くださり、学悠館高校に集う皆さんのために、無償で花を生け続けてくださっています。心から感謝しております。

【4月24日(月)10:58】

山中さんは、これまでに「日本史B」・「英語理解」・「自然科学入門(楽しい科学)」を受講されました。今年度は、「世界史B」に挑戦し、四年制大学への進学を志望している生徒とともに切磋琢磨して学ばれています。

学悠館高校は、地域の皆さまに支えられて創立から13年目を迎えました。今までも、これからも……、多くの方々に親しまれる学校づくりを心がけてまいります。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第2弾

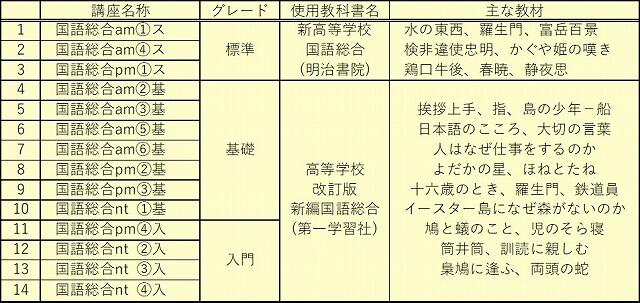

国語総合 基礎力の養成から進学を見据えた基盤づくりまで

(国語・必履修科目)

国語総合は、『学習指導要領』に定められた必履修科目です。普通科・商業科ともに、1年次で4単位を履修することになっています。入門・基礎・標準の3グレードに分かれ、今年度は14講座が展開されています。生徒の皆さんは、事前に行われた判定テストの結果と現段階での進路希望に基づいて、講座のグレードを選択することになっています。

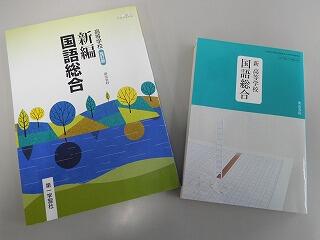

【国語総合(標準):授業】 【教科書】

この講座の担当者は、とにかくわかりやすく、丁寧に、時間をかけて指導しています。また、副教材の漢字のテキストを用いて漢字力を身につけるための学習を継続して行うのも特徴です。評価は、定期テスト(年間4回)、出席状況、提出物の回数・内容などを点数化し、総合的に判断します。

【国語総合(標準):生徒のノート】 【国語総合(基礎):授業】

【講座名称・使用教科書ほか】

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第3弾」では、選択科目の「声楽」を紹介します。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第1弾

アウトドアスポーツ 自然は友だち、仲間は力、サバイバル力高めます。

(体育・学校設定科目)

アウトドアスポーツは、木曜日の5・6時限目に2時間連続の授業として開講されています。履修希望調査をすると、早い段階で20名の定員を超える人気講座です。公開講座として、地域の皆さまにも開放されています。

【栃木市:晃石山の登山】 【日光市:白根山の登山】

理論だけでなく、実技を交えて実践的な技能の習得を目指していることもこの講座の特徴です。主な学習の内容は次のとおりです。

①野外活動の理論・計画と準備 ②野外生活技術の基本

③基本的な用具の選び方 ④ロープワーク

⑤山の天気 ⑥地形図の読み方

⑦キャンプクラフト ⑧野外における健康と安全

【懸垂下降】

【ロープワーク】

【テント設営】

【空き缶炊飯】

【燻製(くんせい)づくり】 【野外炊事】

【災害時想定キャンプ】

【しめ縄づくり】

【竹とんぼの完成】

日帰り山行やキャンプ実習、自然観察、テントの立て方、アウトドアクッキング、冒険プログラム……、とにかく盛りだくさんで楽しさいっぱいの講座。自然とのふれあいを通して、人間関係を深める体験型の授業です。

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 講座紹介 第2弾」では、必履修科目の「国語総合」を紹介します。

季節のバトン〝ハナミズキ〟の花が満開です!

【平成29年4月23日(日)11:00】

学悠館高校敷地西側では、ハナミズキのピンクと白の花が愛くるしく咲き、今が見頃です。陽当たりの良い敷地北西の角から“学悠館通り”沿いに南に向かい、14本の木々の花々が順序よく咲いていきます。可憐な花は、きっと樹下を通行する皆さまの目に留まることでしょう。

一方、敷地北側のシダレザクラは、葉桜の季節を迎えようとしています。太陽に照らされ、風にそよぐ姿を見ていると、しなやかに生き続ける生命の証(あかし)を感じます。

【平成29年4月23日(日)11:15】

本校ホームページ「本校のシンボルツリー」(2016/08/03 UP)で、「中庭の2本のカツラの木がさっぱりとしました。」とお伝えしました。

【平成28年8月1日(月)11:08】

その時から8ヶ月半、ようやく新緑の季節を迎えようとしています。

【平成29年4月19日(水)13:48】

あと1ヶ月もすると、……。

【平成22年5月21日(金) 8:24】

季節は、次から次へとバトンを渡していきます。少し先の話になりますが、敷地の南側では、梅雨が過ぎて暑くなる頃にサルスベリのつぼみが色づくことになります。

担任の先生との面談は?伝えたいこと・話したいこと

4月21日(金)、年度当初から始まった面談期間が無事に終了しました。生徒の皆さん、HR担任の先生と十分にコミュニケーションをとれましたか?もし、まだ伝えたいこと・話したいことがあったら、いつでも気軽に相談してくださいね。

学悠館高校では、HR担任・教科担任・相談部の職員・部活動の顧問など、全職員がさまざまな場面で生徒の皆さんを支えています。

特に、相談業務を専門に扱う相談部では、どんなことでも気軽に話せる相談員として15名の教員を配置しています。学習・進路・部活動・友人関係・家族関係などの悩みに耳を傾けています。また、スクールカウンセラーも2名います。今年度は、主に火曜日と金曜日に、予約制で面談を受けることができます。

面談室は3部屋あり、授業日の9:55~19:25の間で利用することができます。

【相談室1】 【相談室2】

【相談室3】

なお、次回のHR担任による面談期間は、6月1日(木)~9日(金)の予定です。

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!①

歴史研究部 「〝歴史〟大好き、あつまれーー!」

平成18年に創部された歴史研究部は、地歴公民教室(2階)で火曜・木曜の8時限目に活動しています。平成28年には7人の部員がいました。うち4人が卒業し、29年度は3人が新たに活動をスタートさせました。皆さん、新入生の入部を楽しみにしているようです。

【横浜開港記念会館:全国高校社会科研究発表大会】

活動のおもな内容は、郷土史の共同研究・個人別のテーマに基づく研究です。その成果は、学校祭『出藍祭』での展示で披露されます。また、現地踏査(年間10回程度)や史跡見学(年間2回程度)にも出かけています。

【『出藍祭』展示】

【『栃木県高等学校文化連盟社会部会研究集録』】

【全国高等学校郷土研究発表大会(静岡県三島市)】

【栃木県高等学校文化連盟社会部会研究発表大会】

<主な実績>

平成24年 第6回全国高等学校歴史フォーラム(主催・奈良大学) 優秀研究

平成25年 第7回全国高等学校歴史フォーラム(主催・奈良大学) 佳作

平成26年 全国高等学校郷土研究発表大会にて研究発表 優秀賞

平成28年 全国高等学校社会科研究発表大会にて研究発表

(主催・神奈川県高等学校文化連盟、横浜開港記念会館<横浜市中区元町>)

栃木県高等学校文化連盟社会部会研究発表大会 最優秀賞

<話題>

さしずめ“S先生アカデミア”の模様。歴史好きが集まって、楽しいひとときを過ごしています。S先生を囲んだOB・OG会も充実。史跡や博物館を訪問したり、古文書や土器・石器を持ち込んだりするOBも。

【発表スライド『野州柏倉鞍掛山「天空のやしろ」琴平神社』より】

【横須賀市内の遺跡見学】

【栃木市柏倉町 琴平神社の調査】

【栃木市藤岡町 大前神社 製鉄遺跡の調査】

【栃木市惣社町 大神神社見学】

【栃木市志鳥町調査】

次回、「♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう!②」は、男子バスケットボール部です。近日、UP予定です。

〝学・悠・館〟 「校名ウインドゥサイン」が設置されました!

平成29年度の開始にあたって、校内では新規の設備設置、物品類の更新がありました。「校名ウインドゥサイン」も、その一つです。遠くからでも校名がよくわかるように、新たに2カ所に設置されました。

【体育館2階アリーナ:南側窓の上段中央部】

【校舎2階:ピロティ側(北側)通路の窓】

仕様は、ガラスシート文字。白地に、スクールカラーの濃藍(インディゴ・ブルー)色の文字で校名がプリントされています。サイズは1枚が85㎝×85㎝です。体育館2階に新たに設置された「学悠館」の3文字は、JR両毛線・東武日光線の電車の中からも、はっきりと見えます。

「校名ウインドゥサイン」以外の“学悠館New”もいくつか紹介します。

○遮光スクリーンカーテン

教員室前の階段の窓(中庭側)に光をさえぎるスクリーンカーテン。夕方に差し込むまぶしい光を抑えるとともに、館内の冷暖房効率もアップさせます。

【4階階段:遮光スクリーンカーテン】

○悠友ラウンジのテーブルと椅子

校舎3階・4階には、テーブル6卓・椅子12脚を新たに設置。昼休みの談笑の場として、学習の場として……、多岐にわたって利用されています。

【4階:悠友ラウンジ全景】

【テーブル・椅子を利用する生徒の皆さん】

ちなみに、食堂の湯茶・冷水用のコップも、体育館用粘着カーペットクリーナー(通称:コロコロ)も……、新しくなりました。

ためらわずに新しいものを取り入れつつ、いつの時代でも変わらぬ大切なものをはぐくみ続けるチーム学悠館。進化の歴史を歩みながら、今日も“未来の伝統”を創造しています。

授業開始から5日目! 今日もおだやかな一日でした。

4月20日(木)、午後1時、教員室前の温度計は、21.5度。建物の外では、新緑の季節を迎えようとするさわやかな風が吹いていました。教室内は、もちろん心地よい空間。さしずめ“学習日和”(がくしゅうびより)といったところでしょうか。

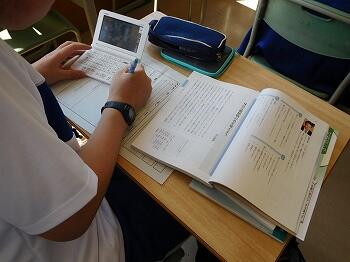

授業開始から5日目になる今日も、生徒の皆さんは意欲的に学習活動に取り組んでいました。本日の全204講座の中からいくつかの講座を紹介します。

【国語表現am①】適切なメモをとるには?

【国語総合am②】電子辞書で意味調べ。 【数学Aam②】共通部分と和集合?

【科学と人間生活am①】植物の生育と光 【家庭基礎am①】朝食の効果、しっかりメモ。

【にほんごpm①(学校設定教科)】基礎の基礎から丁寧に。 【社会と情報pm④】タッチ・メソッド

【選択体育Apm①男】腹筋20秒、鍛えています! 【美術Ⅰpm②】デッサンの準備中

【ペン習字nt①(学校設定科目)】心を込めてきれいな文字に! 【科学と人間生活nt①】光合成の作用スペクトル

【器楽nt①】クラシックギターの練習

“花のある学校生活運動” 花の植え替えが行われました!

4月20日(木)、午後4時からピロティー(正面玄関前)で、環境美化委員とボランティアの生徒の皆さん、特別活動部の教員が力をあわせてプランターに花を植え替えました。

今回、植え替えられた花は、ガーベラ、マリーゴールドなど。愛くるしい花の一つひとつを見ていると、自然と心も和んできます。玄関に置かれたプランターの花々は、小さな微笑みで来校されるお客様や生徒の皆さんを迎えます。

【植え替え前】

【協力して作業がはじまりました。】

【土とよくなじむように根をほぐして……】

【クリーム色のガーベラを植え替え】

【サクラソウがきれい!】

【もうすぐ完成】

そもそもこの“花のある学校生活運動”は、「①生命を大切にする気持ちを育む、②華やかな明るい学校を目指す、③環境美化に努める」ことを目的に、平成28年度の後期から展開されています。校内の各所には、色とりどりの花々が飾られています。今回の植え替え作業も、この運動の一環です。

今後は、環境美化委員が、水やりなどの花の手入れに当番制で取り組む予定です。

【夏の植え替えのために、美女撫子・白花カスミソウの種まきもしました。】

【水やり。そして、できあがり!】

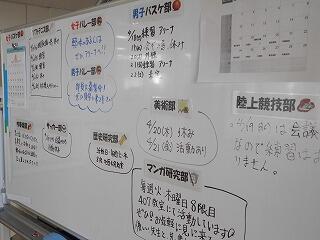

"部活動掲示板" 見やすく!わかりやすく!

1階エントランスホールの階段下にある“部活動掲示板”が見やすくなりました。特別活動部(部活動係)の担当者が、一工夫して部活動名の標示プレートを作成しました。生徒の皆さん、毎日の部活動の予定を確認してますか?

【顧問の先生が連絡事項を記入しています。】

【見やすくわかりやすい!】

あわせて、エントランス正面の大型液晶モニターもぜひ見てくださいネ!さまざまな情報が発信されています。月間行事予定、『寺子屋みらい』の活動(予定・報告)、学校行事、部活動の大会結果の報告など、盛りだくさんの画像・動画によってわかりやすくお知らせしています。

【LCD:46型の液晶モニター4台】

祝!おかげさまで 来場者数350,000人 達成!

4月19日(水)、午後3時すぎに、ついに来場者数350,000人を達成しました。日ごろのご来場に、“チーム学悠館”の教職員一同こころから感謝申し上げます。

引きつづきUP数の増加と新着記事のクオリティーの向上に努めてまいります。今後とも、アクセスくださいますようよろしくお願い申し上げます。

29年度はじめての校外清掃活動! ~『学悠館通り』に愛を込めて~

4月19日(水)、4時限目のLHRの時間に今年度はじめての校外清掃活動が実施されました。参加したのは、2年次Ⅰ部(28ABCクラス)の生徒の皆さんと教員のあわせて約70名。学校周辺を一周し、空き缶・ペットボトル、レジ袋など、投棄されたゴミ類を拾い集めました。

【学悠館高校北東:『へいせい公園』】

【ピロティ:これから出発!】

【巴波川岸】

「ゴミがあるぞぉ。」

「大量!大量!」

「きれいになりました!」

本校周辺の道路は、平成24年度に『学悠館通り』と命名され、今では地域住民の方々に広く親しまれています。

学悠館高校では、今回のLHRの時間の校外清掃活動だけでなく、『学悠館通り』のクリーン運動を実施しています。また、これまでも定時制・通信制ともにボランティア活動の一つとしてさまざまな団体(生徒会・部活動・HRなど)が環境美化活動を行っています。もちろん教員も、巴波川岸や栃木駅周辺まで巡回しながら、通学路の安全確認とともに環境衛生の保全に取り組んでいます。

『学悠館通り』(GAKUYUKANSt.)プレート

<これまでの活動の一部>

クリーン学悠館運動(通信制生徒会)

巴波川の清掃(JRC部)

JRC部 「小学生対象の防災講座」 進学情報サイト”JS88.com”で紹介!

「小学生対象の防災講座」(主催・学悠館高校JRC部、平成29年2月25日開催)の活動が、「家族に教えたい情報 ~善きことをした高校生達~ 学校で避難所生活体験」というタイトルで日本最大級の進学情報サイト〝JS88.com〟で紹介されています。

平成19年、当時のJRC部の部員が学校の「避難場所」の看板を見て、「もし災害が起きたら学校はどうなるのか」と考え、部活動として防災活動に取り組むこととなりました。平成21年からは地域住民を避難所である本校に招き、「防災講座」を開講しています。

平成23年の東日本大震災の際には、近所の停電世帯や栃木駅での帰宅困難者の受け入れなども経験。同年には地域と連携した「避難所で防災講座」活動が評価され「消防庁長官賞」を受賞しています。リンク先

https://school.js88.com/scl_h/school-news/yokikoto?news=1467

【事前説明スライド】

【非常食づくり】

【避難所体験】

【スタンプラリー(パズル)】

【活動のふりかえり】

「H29 学悠館ビジョンテーマ」 大型ポスター 教員室に掲示!

平成29年度の開始にあたって、大森亮一校長の学校運営方針が示されました。

大型ポスターは、校長先生の学校運営方針を、“チーム学悠館”の全教職員が共通理解を図って絶えず意識できるように、毎年、定時制・通信制の教務部が協力して作成しています。およそ370㎡(約32m×11.5m)あるフラットな教員室のどこからでも、いつでもテーマを見ることができます。

【 教員室:大型ポスター(左)】

【教員室:大型ポスター(右)】

【教員室中央ホワイトボードの上部】

【とても広い教員室】

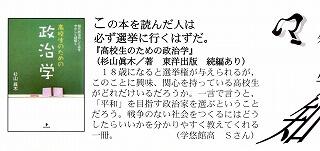

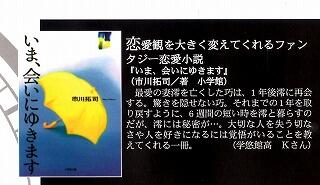

読書案内 ようこそ図書室へ!① ~学悠館生の「読書コンシェルジュ」~

「読書コンシェルジュ」とは、栃木県が任命する県内の高校生等による読書活動推進リーダーです。おすすめの本の紹介、読書をテーマとした交流会の企画・運営など、読書の楽しみや意義を伝えるためにさまざまな活動をしています。平成28年度は、本校からは2名の読書コンシェルジュが誕生しました。

【『読書コンシェルジュが選ぶ高校生におすすめの本30冊 vol.3』掲載された本校生の記事】

この2名は、本校図書室が主催する「ブックトークの集い」や図書室の諸活動の中心的な役割を担っています。いわば学悠館の読書活動の推進力とも言える存在です。

【図書室:第5回ブックトークの集い<H28.11.25>】

ここで、本校の図書室について紹介します。

校舎2階の西側にある図書室には、4月18日現在22,405冊の蔵書があります。28年度の年間貸出冊数は、3,197冊でした。また、28年度の授業利用は、のべ175日で、1,839人になります。定時制・通信制の生徒、教職員のみならず、公開講座生の方々にも利用されています。

なお、29年度の1年次生向けの「図書室オリエンテーション」は、4月20日(木)から行われる予定です。

【図書室利用の様子】

【図書室のレイアウトにも一工夫】

【充実した図書室の特設コーナー】

♪平成30年度受検生向け案内♪ 部活動を見学しよう! 予告編

4月14日(金)、昼の部<12:35~>・夕の部<16:05~>の2回に分けて、「部活動説明会」が開催されました。多くの生徒の皆さんが入部届を提出したり、活動内容を熱心に質問したりしていました。説明会場に集合した生徒の皆さんの様子を見ていると、今年度も、全国大会での奮闘が大いに期待できそうです。

昨年度は、陸上競技の全国大会で学悠館生が優勝し、注目を集めました。

【平成28年全国定時制通信制総合体育大会(陸上競技) 女子100m優勝】

「全国定時制通信制総合体育大会」ほかのスポーツ大会や文化系の部活動の活躍はとても数えきれません。特に、顕著な成果(全国大会3位以上の入賞など)をおさめた団体・生徒には玄関入口のプレートにその名を刻んで、長く努力を讃えています。

【玄関入口(ピロティ):全国表彰記念プレート「出藍」】

今年度、定時制課程では運動部12部・文化部16部が活動します。のべ93名の顧問によるきめ細かな指導のもと、安全に配慮した活動が計画されています。

<運動部>

男子バレーボール・女子バレーボール・男子バスケットボール

女子バスケットボール・ソフトテニス(男女)・バドミントン(男女)

卓球(男女)・サッカー・剣道(男女)・柔道(男女)・陸上競技(男女)

ワンダーフォーゲル(男女)

<文化部>

演劇・美術・マンガ研究・JRC・吹奏楽・合唱・軽音楽・文芸・パソコン

自然科学・手芸・書道・歴史研究・探究・商業・写真

ところで、「一日体験学習」や「学校説明会」の際に、部活動に関する質問をこれまでしばしば受けることがありました。

そこで、「♪平成30年度受検生向け案内♪・部活動を見学しよう!」というタイトルで、本校の部活動の活動状況や成果などについてHP上で紹介していきます。

第1回の紹介は、歴史研究部です。近日中にUPします。ご期待ください。

~ 平成28年度の全国大会より一部紹介 ~

【日本武道館:剣道】 【東京体育館:男子バスケットボール】

【IAIスタジアム日本平:サッカー部】

【有明テニスの森公園:ソフトテニス部】

【横浜開港記念館:歴史研究部】

29年度の授業スタート! “学びのある授業”高まる意欲。

4月14日(金)、いよいよ学悠館の授業が開始されました。本校では、1時間目(9:00~9:45)から12時間目(20:20~21:05)まで授業が展開されています。14日(金)の講座数は、学校設定教科・科目や公開講座生の受講できる科目も含めて186講座にのぼります。各講座では、これからのべ41週にわたって、“学びのある授業”が続きます。

授業開きにあたって、すべての講座で担当者から「授業中のルール・マナー」(学習部作成の共通理解事項)に関する指導がありました。学習の目標と計画、指導方針、学習の仕方、評価の観点、テスト対策などが、わかりやすく丁寧に説明されていました。

【世界史Aam①】単位をとるには……。 【体育2am②女】整列しまーす!

1階エントランスのエレベーター前には、身分証明書フォルダーの着用を啓発するイラスト入り印刷物や「さぁ授業スタート出席率100%をめざそう!」という高い出席率の維持を促すポスターも、掲示されていました。このポスターには、単位を確実に修得してほしいという教員の願いが込められています。

【エレベーター前の掲示】

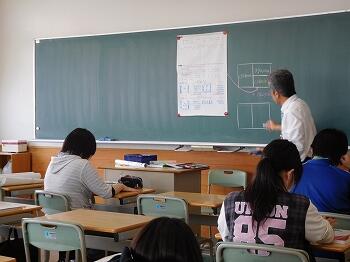

一方、授業初日に行われた朝と昼の教員打合せの中では、授業開始に先だって指導の心構えを確認するとともに、“チーム学悠館”の学習指導の充実を誓いました。学習部担当者からは2枚のカードが示され、改めてプロ教師としての意識を共有しました。

では、4月14日(金)に開始された授業の一部を紹介します。

【体育2am①男】さっそく体つくり 【数学Ⅰam⑤】すらすら解いています。

【漢字入門pm①(学校設定科目)】あなたの漢字力は? 【テニスpm②(学校設定科目)】硬式テニスに初めてチャレンジ

【生物基礎nt①】動物・植物・遺伝子・生態系……。 【美術Ⅱnt①】世界の名画 ただいま鑑賞中

【現代文Ant②】授業の初回から熱が入ってます。

特集 給食の時間 ①時間目 ”始まりは いつもカレーライス”

【給 食 風 景】 【中庭から食堂を望む】

食堂内には、学校栄養士の手作りの掲示物が飾られ、楽しい時間を演出します。季節や年中行事にあわせた装飾の出来ばえにひかれて見入る生徒の皆さんの姿は、食堂の風物詩となっています。

【掲示物:旬の食べ物】 【掲示物:リクエストメニュー】

およそ200席が用意されているこの食堂は、昼は“学食”(がくしょく)としても開放されています。BGMも流れる空間で、ゆったりと喫食する生徒の皆さん。おいしい食事に思わず笑みもこぼれて、会話はいっそう弾みます。

ちなみに、年度初めや夏休み明け、冬休み明けの初日は、給食のメニューが決まっています。“始まりはいつもカレーライス”。この理由を学校栄養士に聞くと、「人気メニューを休み明けの初日に提供することで、登校を促すきっかけの一つになると考えています。また、カレーを作ることによって、しばらく使っていない鍋などに油がよく馴染んで使いやすくなるからです。」とのこと。

4月11日(火)

チキンカレーライス・野菜スープ・グリーンサラダ・お祝いクレープ・牛乳

4月12日(水)

たけのこご飯・鶏肉の七味焼き・高野豆腐の煮物・すまし汁・さくらゼリー・牛乳

4月13日(木)

かけうどん・かき揚げ・大豆ツナサラダ・原宿ドックメープル・牛乳

4月14日(金)

ご飯・酢豚・かに玉スープ・ナムル・フルーツカクテル・牛乳

ちなみに、来週の給食メニューのほんの一部を紹介します。

4月17日(月)は、豚肉と野菜たっぷり炒め・黒蜜抹茶。4月18日(火)には、チョコプリンがデザートです。4月19日(水)には、夏みかん。20日(木)には、鮭のマヨネーズ焼き。21日(金)は、中華料理!チャーハン・ワンタンスープ・杏仁豆腐。

さぁ、皆さん、思わず食堂に足を運んでみたくなりませんか?

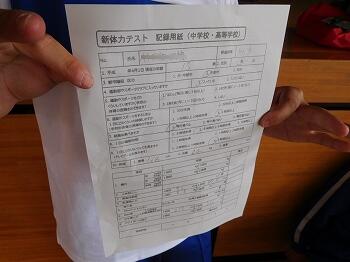

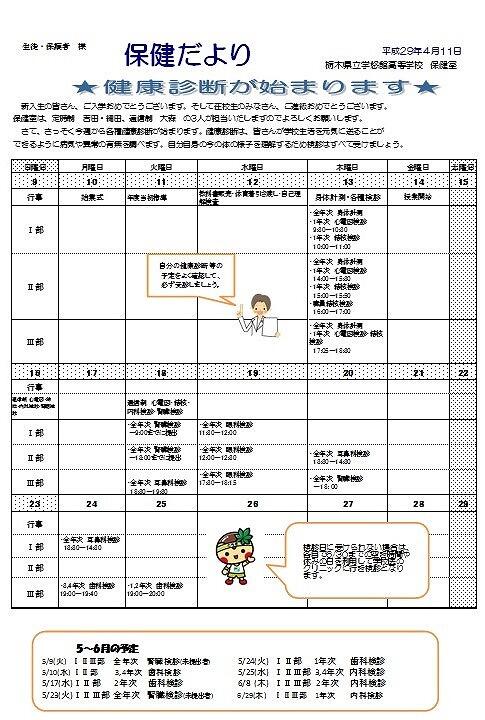

身体計測! BMIを計算してみよう。

4月13日(木)、各部(Ⅰ部<午前>・Ⅱ部<午後>・Ⅲ部<夜間>)では、それぞれ「身体計測」が実施されました。これは、全年次が合同で行う年度当初の恒例行事です。体育館1階トレーニングルームでは、身長・体重の計測が行われました。測定の数値をもとに、さっそくBMI(手軽にわかる肥満度の目安)を計算する生徒もいました。また、同会場では、視力も測定されました。

【トレーニングルーム:視力検査】

【トレーニングルーム:身長測定】 【BMIを計算する生徒】

【トレーニングルーム:身長測定】 【BMIを計算する生徒】●BMIの簡単な計算方法

| BMI=体重÷身長÷身長×10,000 (標準) 22 (やせ)18.5未満 (普通)18.5~25未満 (肥満)25以上 |

地歴公民教室では、1年次生・3年次生を対象に聴力を検査しました。あわせて1年次生には、心電図検査と結核検診も実施されました。

生徒の皆さんは、スクールカラーの青い体育着に着がえて測定会場をてきぱきと移動。検査・測定をとおして、健康な体づくりを意識する意義深い一日となりました。今後も、6月29日(木)にかけて、内科・眼科・耳鼻科・歯科の各検診、腎臓検診(尿検査)が実施される予定です。

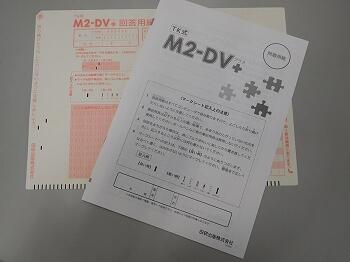

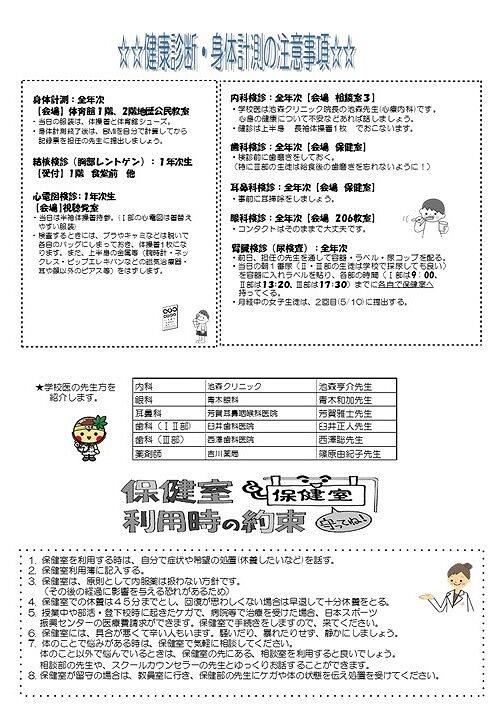

身体計測に先だって生徒に配付された『保健だより』。健康診断の今後のスケジュールが掲載されています。

1年次生 初めて高校教科書を手にする!

4月12日(水)、定時制課程の生徒全員に、今年度授業で使用する教科書の販売が行われました。会議室にずらりと並んだ“教科書の山”の一つひとつは、各人の時間割に合わせてまとめられたその生徒だけの教材セットです。学悠館高校では、一人ひとり時間割が異なるので、もちろん教科書の冊数や種類がおのおの違います。中には、30冊以上も教科書・副教材などを購入した学習意欲の旺盛な生徒もいました。

【会議室:“教科書の山”】 【会議室:教科書を手にする1年次生】

教室に持ち帰ってさっそくページをめくる生徒のみなさん。友人と学習内容を話題に興じたり、掲載されている画像や図表を食い入るように見つめたりする生き生きとした姿が印象的でした。

体育館1階トレーニングルームでは、1年次生・転編入生向けに体育着が販売されました。プリントされている自分の名前に思わず笑みがこぼれます。高校生になった実感が湧いてきたのかな?

【トレーニングルーム:体育着の購入】

全年次共通でLHRの時間には、HR担任の指導のもと、「ルール・マナー」の学習をしました。あわせて、1年次生には、LHRの時間に「自己理解検査」も実施されました。生徒個人面談も、順調に行われています。生徒の皆さんにとって、とても充実した毎日が続きます。

【各HR:自己理解検査】

4月13日(木)は、全年次共通で身体計測が実施されます。また、1年次生は、結核検診・心電図検診も予定されています。

4月14日(金)からは、いよいよ授業開始!のべ41週にわたる授業の幕開けです。

意欲的に参加する生徒! 年度当初指導がはじまりました。

4月11日(火)、Ⅰ部〈午前〉・Ⅱ部〈午後〉・Ⅲ部〈夜間〉にわかれて、年度当初指導が行われました。

【視聴覚室:生徒指導部の説明】

1年次生には、視聴覚室で学習部・生徒指導部の各担当者から指導がありました。生徒の皆さんは、スライドショーによる学悠館スタイルのわかりやすい説明に集中して耳を傾けていました。その後、HRごとに特別教室・悠友ラウンジ・学習コーナー・体育館・食堂などをめぐる校内案内があり、使用に関する諸注意をよく聴いていました。学悠館での高校生活に対する皆さんの期待をうかがわせます。

【視聴覚室:学習部の説明】 【視聴覚室:学習部の説明スライド】

【教員室入り口のLCDモニター前:1年次生向け校内案内】

2年次生・3年次生(4修)には、アリーナで生徒指導部・進路部・学習部の各担当者から指導がありました。説明資料を見ながらしきりにうなずく生徒の皆さんの姿が印象的でした。

【アリーナ:生徒指導部の説明】 【アリーナ:スクールガイドを見ながら聴く】

【アリーナ:配布された「学習部だよりNo.1】

地歴公民教室に集合した3年次生(3修)・4年次生は、卒業年次生になります。こちらの皆さんは、進路を決めていくという重要な時期を迎えようとしています。指導内容は、「進路希望調査」・「進路活動と問題行動」・「進路の手続き」でした。スライドショーを見たり、ワークシートに書き込みをしたりしながら自分の将来に向き合う姿は、真剣そのものでした。

【地歴公民教室:進路部のワークシート】 【地歴公民教室:進路部の説明】

4月12日(水)は、教科書販売が予定されています。また、1年次生・転編入生には、体育着も販売されます。あわせて1年次生には、「自己理解検査」も実施されることになっています。

なお、本日からⅢ部〈夜間〉の給食が提供されました。給食の様子は、4月14日(金)に「特集 給食の時間1時間目」として掲載する予定です。

【食堂:Ⅲ部<夜間>の給食の様子】

平成29年度始業式 定時制の生徒530余名が集う!

敷地北側のシダレザクラが満開です。

4月10日(月)、午後1時すぎから体育館2階アリーナで、定時制課程の「平成29年度始業式」が実施されました。式に先立って、過日、那須町で発生したなだれ事故で亡くなられた方々に黙祷をささげ、ご冥福をお祈りしました。

大森亮一校長の式辞に始まり、校歌「君にエールを」の斉唱へと続きました。

【満開のシダレザクラ】

【始業式:アリーナ全景】

始業式の後、生徒会が主催する対面式がありました。和やかな雰囲気の中で、対面式は進行しました。上級生代表の生徒会長のMさんから次のような歓迎のことばがありました。

「一人一人がいろいろな見方・考え方に触れ、新しい発見の中で、自身の成長につなげていってほしいと思います。そして、仲間として大きな輪となり絆を築いていきましょう。」

「はじめの1年は、まず授業に慣れ、学校生活を楽しむことを心がけてほしいと思います。そうすれば自然と目標ができ、進みたい道が見えてくると思います。」(一部抜粋)

歓迎のことばに答えて、新入生代表のBさんのあいさつへと続きました。

「勉学や学校行事、部活動で先生方、先輩方、そしてともに入学した友人とともに、積極的に多くのことを学び、吸収し、将来の目標実現のために精一杯努力したいと思っています。」

「卒業を迎えるとき、悔いのない充実した高校生活だったと自信を持って振り返ることができるよう、有意義な毎日を送りたいと思います。」(一部抜粋)

【対 面 式】

その後、相談部職員の自己紹介がありました。あわせて、スクールカウンセラーの勤務についても説明がありました。相談部は、本校独自の教育システムの一つです。生徒の皆さんは、不安や悩みがあるとき、いつでも話を聞いてもらうことができます。

【相談部職員の自己紹介】

休憩をはさんだ後、「情報教育講演会」が開催されました。今回の講演会には、株式会社NTTドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」事務局からインストラクターの松野真弓先生をお招きしました。インターネット上の円滑なコミュニケーションに必要な要素やトラブルの際の影響範囲などについて学習し、生徒のみなさんの情報モラル形成に役立つ絶好の機会となりました。

なお、Ⅲ部(夜間)の生徒には、学校栄養士から給食指導がありました。Ⅲ部の給食は、4月11日(火)から提供が開始されます。

祝!「入学式」挙行 自らの成長を誓う新入生

4月7日(金)、10時から体育館2階アリーナで「平成29年度入学式」が挙行され、新入生316名が入学を許可されました。

【式辞を述べる大森校長】

「本校の生徒指標は、『希望』『自立』『共生』の3つです。自分を見つめ、未来の姿を描いて夢を語る心を持つ。自分の意志で決め、それをやり遂げる自己管理能力を高める。ともに生きる楽しさを感じ、他者に貢献できることの喜びを知る。卒業までにこのような力を、今のレベルに応じて高めていってほしい。」

「本校での生活のスタートを切るにあたって、今までの自分にとらわれることなく、自分の強みを磨くことから始めてみてはいかがでしょうか。一歩踏み出す勇気をもって、自分にチャレンジしてください。」(一部抜粋)

次に、同窓会長、定時制PTA会長、通信制悠友会長からもそれぞれ、「安心して焦らずに」「ゆっくりと確実に一歩ずつ学んでほしい」という心温まる祝辞をいただきました。

式の最後には、定時制課程・通信制課程の新入生代表が、それぞれ「誓いのことば」を述べました。

定時制課程代表のNさんは、「学悠館高等学校の生徒として学則を守り、その名と自分に恥じないような生き方を目ざします。」、「一日一日を大切にし、生活リズムをしっかりと身につけ、心と体を鍛えられるよう有意義な学校生活を送ります。」と力強く高校生活への抱負を述べました。

また、通信制課程代表のKさんは、「学悠館高等学校の生徒として、また社会の一員として、自らを律するとともに、生徒指標の希望・自立・共生を胸にいだきつつ、自らの可能性を信じて、それぞれの目標に向かっていろいろなことに挑戦し、成長していく」と決意を語りました。

【アリーナで入学式に臨む参列者】 【誓いのことばを述べる新入生代表】

在校生に新入生が加わり、学悠館には、ふたたび活気あふれる日々が訪れようとしています。今年度の生徒の皆さんの活躍が今から楽しみです。

なお、定時制課程の来週の予定は、次のとおりです。

4月10日(月) 前期始業式・対面式・情報教育講演会

4月11日(火) 年度当初指導・LHR

4月12日(水) 体育着販売・教科書販売・自己理解検査(1年次)

4月13日(木) 身体計測

※ この期間、担任による生徒面談が予定されています。

「平成29年度公開講座開講式」開催!

4月6日(木)、午後1時30分から会議室で「平成29年度公開講座開講式」が開催されました。公開講座とは、一般の市民の方々が本校の講座のうち希望する授業を生徒とともに1年間受講することのできる学悠館独自のシステムです。生涯学習の観点から県民の方々に広く学ぶ機会を提供すべく創立時から始まった取組で、今年で13年目を迎えます。

【開講式の様子】

あいさつの中で大森亮一校長は、次のように公開講座生の存在価値に敬意を表すとともに、公開講座のさらなる充実に向けた意気込みを語りました。

「昨年度、授業を見学した際、特に感銘を受けたのは、公開講座生の方々がたいへん意欲的に授業に打ち込む姿でした。皆さんの学びに対する真摯な姿は、生徒たちにとって『学び』の意義と喜びを示唆するとても大切な存在となっています。」

今年度の受講生は、101名。「絵画(油絵)」「書道Ⅰ」「絵画(水彩画・版画)」「声楽」「地域総合研究」「篆刻・刻字」「日本文学史」など、18講座にのべ118名が受講することになります。今年度の授業が受講生の皆さまにとって学ぶ喜びに満ちた充実した時間となることを期待しています。

【大森亮一校長のあいさつ】

校歌の歌声 高らかに! 新入生オリエンテーション開催。

4月5日(水)、定時制・通信制それぞれに新入生オリエンテーションが開催されました。スーツ姿の初々しい新入学予定生のみなさん、およそ330名が出席しました。

【教職員の歌声に合わせて練習する新入学予定生のみなさん】

10時すぎからは、体育館2階のアリーナで定時制・通信制合同の入学式予行が行われました。入学を間近に控えたみなさんの表情は、これから始まる高校生活への期待感を垣間見せる笑みにあふれていました。

予行の際には、校歌の指導がありました。初めての校歌でしたが、教職員の歌声に導かれたみなさんの斉唱は、練習するたびに大きくなり、最後にはアリーナに美しく響き渡りました。4月7日(金)の入学式への意気込みを感じさせるすばらしい参加態度でした。

ちなみに校歌『君にエールを』は、本校の創立に合わせて平成17年4月28日(木)に開催された「開校記念式典」で、作曲者である渡辺貞夫さんのサックス演奏によって最初に披露されました。校歌の制定から12年。今では、すっかり生徒・職員の心のよりどころとなっています。

学悠館高校の平成29年度がスタートしました!

【職員会議】

ところで、校庭の南西の一角に2本のモクレンがあります。ちょうど今が花盛りです。このモクレンの花がほころび始める来週には、敷地北側にあるシダレザクラが咲き乱れることでしょう。学悠館の近くにお立ち寄りの際は、ぜひお楽しみください。

【モクレンの花】 【膨らんだつぼみが赤く色づいています。】 【1年前に撮影したシダレザクラ】

一般選抜合格発表と新入生オリエンテーション

正午過ぎには、3月10日に合格したフレックス特別選抜合格者107名も登校し、一般選抜合格者とともに新入生オリエンテーションを行いました。定期券購入手続きのあと、課題テスト、仮LHRでの履修指導、体育館での学校概要説明、体育着の採寸・注文等が行われました。

新入生の次回の登校は4月5日(水)9:00です。この日は、時間割作成・入学式予行等を予定しています。新入生のみなさんは新入生のしおりをよく読み、入学の準備を行うとともに、希望・自立・共生という本校の生徒指標をもとに高校生活への期待感を大いに膨らませてください。

もし何か分からないことがあれば、学悠館高校までお問い合わせください。

【合格発表 】 【履修指導】 【学校概要説明】

栃木駅コンサート(定時制・合唱部)

3月18日(土)14:30に栃木駅通路にて栃木駅コンサートが催されました。

主催は栃木翔南高校音楽部なのですが、平成24年度から本校の合唱部も参加しています。(それ以前は本校の有志が参加していました。)

部員数が少ないため、翔南高校のブラスバンド演奏にかなう声量が見込めず、毎年お箏の演奏を披露しています。

今年は、「さくら」「うさぎ」「荒城の月」「うれしいひなまつり」を演奏しました。

プログラムの最後に、翔南高校と本校それぞれの校歌を披露しました。

いつか部員数を増やして、翔南高校のブラスバンド演奏をバックに合唱曲を披露したいです。

この日も、多くの方に来場いただきました。

ありがとうございました。

平成28年度の最後を飾る修業式・表彰式を実施しました

【全校生徒の見つめるなか、校長先生から表彰されました】

・栃木県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会優秀賞

・社会部会研究発表大会最優秀賞(歴史研究部)

・栃高文連JRC功労賞、ボランティアスピリット賞ブロック賞(JRC部)

・書初中央展特賞・金賞、栃木県高等学校書道展佳作

・栃木県高体連優秀選手

・関東地区高等学校定時制通信制レシテーションコンテスト第3位

・平成28年度県高校定時制通信制秋季大会

・大平山廻遊駅伝競走大会第3位

次に、学校内のものとして、平成28年度1か年皆勤賞、君にエール賞が表彰されました。

最後に、各種試験等の表彰が行われました。表彰された資格試験は次のとおりです。日本漢字能力検定、ニュース時事能力検定、歴史能力検定、実用数学技能検定、硬筆書写技能検定、毛筆書写技能検定、全商ビジネス文書実務検定試験、珠算・電卓実務検定試験、全商簿記実務検定試験、全商情報処理検定試験、全商商業経済検定試験となります。

表彰式後に、修業式が行われました。式の中で、校長先生から「レジリエンス」に関するお話がありました。レジリエンスとは、“困難を乗り越える力”とか“挫折から回復する力”のことを言うそうです。そして、この力に関してのけん玉の実験について紹介してくれました。そこから見える大切なことは、楽観的に、そして、前向きに考えていくことや、感情をコントロールすることです。柳や竹のように、受け止めてしなやかに元に戻るという、心の在り方が重要であるとのことです。ぜひ、毎日の生活の中で、このことを意識し、しなやかに物事を捉え、対応できるようになりたいですね。詳細については、校長先生の式辞H290314 修業式式辞(定時).pdfを参照してください。

【校長先生の話をしなやかに聴いている生徒たち】

修業式をもって、平成28年度も終了です。長い春休みになりますが、平成29年度に備えて、じっくりと充電し、充実した1年が過ごせるように準備してください。新入生もそろった平成29年度前期始業式は4月10日(月)を予定しています。そのときにまた元気な姿を見せてください。

祝・卒業!

【厳かな雰囲気の中、校長先生から】

定時制では、4年次生49名、3年次生57名、合計106名の生徒が、通信制では55名の生徒が学悠館高校を巣立っていきました。

国歌斉唱後、校長先生から卒業証書の授与が行われました。担任の先生から一人一人呼名され、大きな返事が体育館中に響き渡りました。そして、卒業生代表として4年次生のI君に卒業証書が手渡されました。

【校長先生からI君に卒業証書が手渡されました】

その後、校長先生の式辞、同窓会長様、定時制PTA会長様、通信制悠友会会長様からの祝辞がありました。校長先生の式辞は別途アップしてありますでの、ご参照ください。続いて、卒業の辞として、定時制、通信制の卒業生の代表からそれぞれ卒業にあたっての言葉がありました。定時制では、3年次のK君が代表として、感極まる部分もありましたが、堂々と、立派に話をしてくれました。K君の思い溢れる言葉に、会場から大きな拍手が自然にわき起こりました。

【卒業の辞:大きな感動をすべての人に与えてくれました】

最後に、学悠館高校の生徒として最後の校歌を在校生とともに斉唱し、式は滞りなく終了しました。卒業生のみなさん、そして保護者のみなさん、ご卒業、本当におめでとうございました。

さて、卒業式について、少し調べてみました。日本国外でも学位授与のための卒業式は存在するそうですが、西欧諸国など学校の課程修了が公的試験(バカロレア(フランス)、アビトゥーア(ドイツ、フィンランド))の取得によって認定される国では、卒業という概念はなく、そのため卒業式も存在しないのだそうです。日本では、1872年(明治5年)の学制の施行に伴い、各等級(学年)ごとに試験修了者に対して卒業証書を受容したことに起源を持っているそうです。その後、明治10年代頃(1870年代半ばから1880年代にかけて)に現在のような独立した儀式として定着していったそうです。

進路ガイダンスを実施しました!

【全体会の様子】

【迫真の演技に思わず納得でした】

全体会終了後には、四年制大学、短期大学・専門学校、就職、保護者という4つの分科会に分かれました。四年制大学、短期大学・専門学校の分科会では、それぞれ専門分野の大学、短期大学、専門学校の先生方を招いて、学びの内容、取得可能な資格、卒業後の就職状況等について詳しく教えていただきました。就職の分科会では、仮想体験ワークとして、人生ゲームの要領で正社員とフリーターの年収差や、人生においてお金を使うシーンがいかに多いかを学びました。その後、それぞれの分科会では、卒業生、卒業予定生を招いてパネルディスカッションを実施しました。四年制大学、短期大学の分科会ではそれぞれ2名の卒業生に、専門学校の分科会では1名の卒業生に、そして、就職の分科会では2名の卒業予定生に話をしてもらいました。

【四年制大学分科会】 【短期大学分科会】

【専門学校分科会】 【就職分科会】

それぞれの分科会では、先輩方が、高校生のときの取組、そして、現在の進路先での活躍を熱く語ってくれました。そして、それを聞いている在校生も真剣に聞いてくれていました。

ぜひ、今日学んだことを、自分自身の進路実現に役立ててほしいと思います。先輩のみなさん、そして、各学校の先生方、本日はありがとうございました。

”子どもの避難所体験“を実施しました!

【生徒とともにプライベートスペースの作成に取り組みました】

【帰宅困難者を自分のスペースに招き入れてくれた子どもたち】

避難所の不自由な体験後には、炊き出しの訓練として、包装食袋を使って炊いたご飯を食べてもらいました。この包装食袋は、ハイゼックスという高密度ポリエチレンの一種で作られている、日本赤十字社で備蓄している非常用炊飯袋です。この袋は、災害時に最小限の材料で炊き出しができ、保存期間が長いこと、持ち運びに便利でどこでも食べられること、食器や箸が不要であること等の特徴があります。白米を炊きあげることもできますが、好みに応じて、様々なものを入れることで、炊き込みご飯風なものを作ることもできます。今回は、白米と炊き込みご飯、さらに、レトルトパックも用意して、食べてもらいました。

【包装食袋を使って炊いたご飯はいかがでしたか?】

避難所体験終了後には、本校の探究部、自然科学部の生徒たちが用意した、学びのスタンプラリーに取り組んでもらいました。探究部が用意した様々なパズルや、自然科学部が用意したピタゴラ装置等に楽しそうにチャレンジしてくれました。

【学びのスタンプラリーにも楽しくチャレンジ!】

避難所体験も、学びのスタンプラリーも、本校の生徒にとっても、貴重な体験になったはずです。子どもたちの目線に合わせて語りかける姿はとても印象的であり、生徒自身も得るものが多かったはずです。この体験をぜひこれからの学校生活に生かしていってもらいたいと思います。

最後に、参加してくれた子どもたち、保護者の方の感想のいくつかを紹介します。

[子どもたちの感想]

★自分たちで作ったスペースに困っている人を入れてあげたりして、もしこんなことがあったら、協力して過ごしたいと思いました。いろいろなことを協力して過ごせたらいいなと思いました。

★おうちを作ったり、困っている人を助けたり、みんなでいろいろな食料を分けたりすることは大変でした。

[保護者の感想]

★初めての体験だったので、戸惑っている様子でした。周りの人たちの様子を見ながらやっていました。実際の場面ではどうなのかと感じました。

★無力でした。知恵もないし、何もわからないので、もう少し勉強するいいきっかけになりました。

子どもたち、そして保護者のみなさん、参加していただきありがとうございました。何かが起こったときに、今日の体験を思い出し、自信を持って対応していただけるとよいと思います。

今日の取組は、2月27日付の下野新聞に掲載されていました。また、3月3日には栃木ケーブルテレビで放送される予定です。客観的な目からの姿も確認してみてください。

第3回クリーン学悠館運動を実施しました

【生徒と先生が一緒になって取り組みました】

【音楽に合わせてリズミカルに】 【先生方もがんばりました】

今回は、担当の先生のはからいで、掃除中に音楽が流れました。今回流れたのは、「くるみ割り人形」です。小学校や中学校のときの掃除の時間にも音楽は流れていましたか?実は、掃除をするときに音楽をBGMとして使うことは、掃除をすることに対するモチベーションのUPにつながることがある調査結果からわかってきたそうです。その調査は、ライオンとユニバーサルミュージックが、全国の20~60代の男女各100名、合計1000名にアンケートを実施したものです。この調査では「日頃音楽を聴いているか?」という問いに対して7割の人が聴いていると回答したそうです。その中で、どんなときに聴いているかを尋ねたところ、「自宅でくつろいでいるとき(51.9%)」に次いで多かったのが、「家事をしながら(42.9%)」となっていて、「車での移動中時(41.9%)」や「通勤・通学途中(35.1%)」よりも多いという結果がえられたそうです。さらに、音楽を聴きながら家事をするメリットを尋ねると「家事が楽しくなる」「時間が気にならなくなる」という人が6割もいて、そのうちの4割が家事が早く終わる気がすると感じているとのことです。これは、まさに音楽が家事のモチベーションをUPさせたと考えられます。さらに言えば、掃除へのモチベーションを上げるためには音楽が有効であるということになると考えられます。

いかがですか?自分の部屋を掃除するときは、ぜひ、お気に入りの曲をBGMにしてやってみてはどうでしょうか。きっと効率的にできるのでは?また、今回のクリーン学悠館運動はいかがだったでしょうか?次年度のクリーン学悠館運動のときに流してほしい音楽があれば、ぜひ、担当の先生に相談してみましょう!

後期期末テスト実施中!

【全力でテストに向かう生徒たち】

【3階自習室にて・輝く朝日の中で…】【先生を捕まえて、質問攻めに…】

後期期末テストが終了すると、授業も一段落します。そして、2月28日(火)は進路ガイダンス、3月1日(水)は卒業式予行・準備、3月2日(木)は卒業式、そして、3月14日(火)は修業式となります。さらに、この間、高校入試が実施され、在校生は校舎内立ち入り禁止となることもあります。生徒たちにとっては、ホッと一息つける時間にもなることでしょう。しかし、この時期の過ごし方が重要です。4月になって、スタートダッシュができるように、規則正しい生活を心がけること、本を読んだり、運動したりするなど普段なかなかできないことに取り組むことなど、目標を決めて毎日を過ごすことが大切だと思います。まずは、目の前の期末テスト!自分自身の力を十分に発揮できるようがんばりましょう!

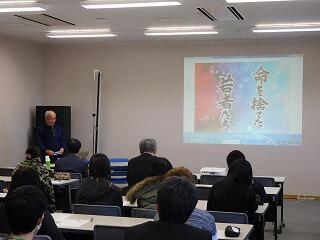

第6回寺子屋みらい「命を捨てた若者たち~72年前の真実~」

講師の先生は、実際に戦争体験をお持ちの熊倉三朗先生と、本校地歴・公民科教諭の齋藤弘先生が担当されました。熊倉先生は、栃木市ボランティアセンター登録団体である、「栃木市語り部の会」に所属されており、ご自身の戦争体験を、これからの世代のため、日本の未来のために役立てようと栃木市を中心に語り継ぐ活動をされています。

【熱くも冷静に話される講師の熊倉先生】 【真剣に話を聞く受講者たち】

まず、本校の齋藤先生から太平洋戦争の歴史についてお話をうかがいました。齋藤先生のご自宅に残る戦時中のご家族の写真など貴重な資料もご紹介いただき、戦時下で暮らす当時の人々の日常の様子等について知ることができました。

続いて語り部の熊倉先生からお話をいただきました。戦争とはどういうものなのかを、シリア内戦をもとにご説明いただいた後、太平洋戦争の歴史についてたくさんの写真や資料を用いてお話しいただきました。

お話の中で、戦況が悪化する中、熊倉先生にとって尊敬とあこがれの的だった最愛のお兄様が学業志半ばで海軍に志願し、やがて特別攻撃隊(特攻隊)の兵士として出陣し、散っていったことについて語られるところがありました。成績がよく、物静かな性格だったお兄様が、あの戦争においてどのような使命感をもっておられたのか、アメリカ軍の対空砲火を浴びながら、どのような思いでアメリカ艦隊に突っ込んでいったのか。少し声をつまらせながら語る熊倉先生の話し口に、私たちは胸が締め付けられる思いでじっと聞き入りました。

お兄様は当時日記をつけており、その日記も紹介されました。日記は、特攻隊員として出撃を迎えるところで筆が止まり、しっかりとした文字で「皆々様の幸福を祈る。さらば」と記されていました。熊倉先生は、このお兄様のメッセージに様々な思いを重ねておられるようでした。

結びに、熊倉先生はこう語られました。「兄はあの戦いに勝って強くなろうとは思っていなかった。兄ははじめから戦いに勝つとは思っていなかったし、負け戦なのは分かっていた。それでも、兄が自らの命を賭けて最後まで守ろうとしたものは、最愛の家族や日本国民の幸せだったのではないか。兄は、あの戦争を日本にとって少しでも有利に終わらせることで、残された人びとに幸せが訪れることを願っていたのだと思う。」

戦争を知らない私たちは、一語一語しっかりとした言葉で当時を語り、最愛の兄の生き様を伝えようとする熊倉先生の確かな語り口から、戦後72年の時が流れても決して消えることのない深い悲しみと悔しさを知り、不戦の誓いを新たにすることができました。

今回の「寺子屋みらい」では、お二人の講師の先生のお話から、戦争を追体験することができました。この貴重な体験をこれからの生活に生かすとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さについて自分の周りの人や後世の人に語り継いでいきたいと思います。

熊倉先生、齋藤先生、貴重なお話本当にありがとうございました。

御礼! ホームページ 333333 回アクセス

本校のホームページにアクセスいただいている皆様ありがとうございます。

昨年の8月に、それまで掲載していた情報を整理し、ホームページのリニューアルを行いました。

以降、これまで月平均7000回を超えてアクセスいただいていますが、昨夜の11時過ぎに、来訪者のカウンターが記念すべき(?)333333回となりました。

次は、400000回、500000回を目指して、生徒・保護者、同窓生の皆さんにはもとより、学校関係者、受検希望者、地域の皆様等に向けて、学校の情報、様子をお伝えしてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。

合い言葉は、

「まずはアクセス!学悠館公式ホームページ」

平成29年度公開講座生募集中!

【平成29年度の受講案内が完成しました】

平成29年度の応募期間は平成29年3月13日(水)までとなります。受講案内の綴じ込み往復はがきにより応募してください。講座の定員を超えた場合は、公開抽選(3月29日(金)13:00~)となります。受講条件等詳細については受講案内をご覧ください。

本年度受講された方々の感想をいくつかご紹介いたします。

◆総合臨書の受講生◆

先生の熱心な指導に、若い生徒のみなさんも私たちも真剣に学んでいます。夏には、半切りの掛け軸も書きました。このような充実した時間をもてることは、この上ない幸せです。

◆情報処理の受講生◆

パソコンの操作をとおして、新しい世界がひらけた感じがします。丁寧に指導してくださるので、とても贅沢な時間を過ごしている気がします。

◆絵画A(油絵)の受講生◆

先生の指導が熱心なので、いつも真剣に取り組んでいます。とても楽しい授業なので、あっという間に時間が過ぎていくように感じています。

◆アウトドアスポーツの受講生◆

高校生と一緒に学べる楽しさを味わっています。毎回、新しい発見があるので、勉強になります。登山・キャンプなどの野外活動も充実しています。健康に、安全に参加できることが喜びにつながります。

【総合臨書の作品】 【絵画A・油絵】 【アウトドアスポーツ・しめ縄づくり】

平成28年度進路ガイダンスのご案内

1・2年次、4修3年次の生徒および保護者の皆様を対象に進路ガイダンスを開催致します。

日 時:平成29年2月28日(火)13:15~15:25

参加対象:定時制課程保護者

場 所:本校体育館2階アリーナ(保護者受付は12:45よりエントランスで行います。)

206教室

内 容:①フューチャーライブ(演劇型講演会)13:15~13:45

演題「高校生と社会人、こんなに違う「ルールと意識」」

②自力進学講演会 13:55~14:45

専門講師による進学費用や奨学金制度に関する説明

③個別懇談 14:55~15:25

本校職員が個別に質問・相談を受けます。

申込用紙をお子様を通じて配布しておりますが、続きを読むから申込用紙をダウンロードすることができます。参加を希望される保護者の方は、担任を通して申し込みください。たくさんの参加お待ちしております。

本年度第2回学校説明会を実施しました

【多くの方に参加していただきました】

【生徒の案内で授業の様子、施設等の見学をしていただきました】

今回で本年度の学校の説明会は終了となります。今後、さらに疑問が生じた場合は、直接学校にご連絡ください。

このあとはいよいよ入試となります。3月6日(月)にフレックス特別選抜、3月16日(木)に一般選抜、3月23日(木)に転編入試を実施いたします。本ホームページの「入学希望の皆様へ」のページもぜひご覧ください。4月にお会いできることを楽しみにしています。

国際理解講話を実施しました

【生徒たちも佐藤先生の話に聞き入っていました】

最初は、ペルーの民族楽器であるサンポーニャを使って「コンドルは飛んでいく」を演奏してくれました。この曲は、元々はアンデス地方の民族音楽でしたが、1970年にアメリカのサイモン&ガーファンクルによってカバーされ、日本でも有名になりました。この曲で、ぐっと生徒の心をわしづかみでした。

その後、ペルーの紹介をしてくれました。15,452km離れてはいるものの、海を隔てた隣の国であること、さらに、ペルーの動物たち、そして、ペルーの絶品グルメへと続きました。ペルーの飲み物の一つ“インカコーラ”は、ペルーで飲まれている“コーラ”だそうですが、佐藤先生曰く、オロ○○○Cを薄くしたような味だそうです。

【サンポーニャを使って…】【数多くの写真を使ってわかりやすく】

さらに、ペルーで取り組んだ環境教育についても紹介してくれました。ペルーの環境問題、そして、子どもたちや行政の問題への対応の変化などについて、わかりやすくお話ししてくれました。

そして、最後の言葉が印象的でした。ペルーに行ってわかったこととして、次の2点を話してくれました。まずは、「異文化を体験することは楽しい!」ということ。ぜひ、若いうちに海外を体験してほしいとのことでした。語学に不安がある人もいるかもしれませんが、「語学は体力だ!」とも教えてくれました。1歩踏み出す勇気を持つことが大切ですね。そして、もう1点は、「異文化理解とは分かり合えないことを実感すること」だそうです。「ここはダメだけど、分かり合えることを見つけ出すことが大切」ということだそうです。これは、異文化理解だけではなく、友人関係、人間関係においてもポイントかもしれません。実際に海外で活躍した佐藤先生からの言葉だけに、実感がこもっており、なるほどと納得できるお話でした。

最後になりますが、佐藤先生、お忙しい中、本校生徒のために本当にありがとうございました。

國學院大學栃木短期大学の教員志望の学生が本校に体験実習に来ました!

【本校の養護教諭の話を真剣に聞いています】

【生徒とも楽しく談笑していました】

養護教諭とは、保健室の先生です。保健室で生徒たちの話を聞いたり、病気やケガ等の対応をしたりする仕事ですが、実は、もっと深く、そして、広い仕事があります。少し調べてみると、心身の健康管理、学校環境衛生の管理、保健指導、保健学習、啓発活動、健康相談、生徒の支援にあたっての関係者との連携、保健室経営、保健組織活動などが主な業務となります。日々生徒のみなさんの対応をしていますが、その合間に、これらの仕事をこなさなければならない大変な業務なのです。保健室に行ったら、ぜひ、先生に一言、労いの言葉をかけてあげてください。その言葉が、先生のエネルギーになると思います。

PTA行事・しもつかれ講習会

【受講者の真剣なまなざしが印象的でした】

しもつかれは、栃木県(下野国)を中心に、福島、群馬、茨城、千葉の各県の一部、冬季に限って作られる郷土料理です。初午(2月の最初の午の日。今年は2月12日(日)です。)のときに作り、稲荷の社に供えたそうです。材料に、鮭の頭、大豆、大根、にんじん、油揚げ、酒粕など、残り物を使った料理です。冬の寒さでスの空いた大根、節分に煎った福豆、正月に食べた塩引き鮭の頭などを利用したしもつかれは、北関東の厳しい冬の生活の中から生まれた庶民料理だと思われますが、一方、その栄養価の高さ、味わいの豊かさ、深さを感じることができる料理です。名前の由来は諸説あるそうですが、宇治拾遺物語の「慈恵僧正戒壇築きたる事」に記述されている「酢むつかり」を起源とする説が有力だそうです。

講習会では、講師の先生のはからいで、すでに鮭の頭は煮てあり、大豆の下ごしらえも済んだところから始まりました。受講生は、鬼おろしで大根、にんじんをおろし、油揚げを切り、鮭の頭、大豆とともに圧力鍋で煮て、そこに、酒粕を入れて、味を調え完成です。途中、鬼おろしを初めて使った人は、手つきも危なっかしく、歓声を上げながら取り組んでいました。しかし、そこは、大人です。徐々に慣れて、手際よく作業を進めていました。

【鬼おろしで大根、にんじんを】 【酒粕を入れて、味を調え…あと少し】

【しもつかれの完成です!】

しもつかれとともに、夏みかんのマーマレードづくりにもチャレンジしました。講師の先生の自宅でとれた夏みかんを利用したマーマレードづくりです。まずは、夏みかんを半分に切って、種を取り出します。ボウルに夏みかんの汁を搾り、しぼり終わった房を皮から外し、房としぼり汁少量をフードプロセッサーにかけてペースト状にします。皮は、薄切りにし、熱湯で3回煮こぼします。ペースト状のものと、皮と、そして、袋に入れた種、そして、全体の重さの8割の砂糖を鍋に入れて火にかけます。あくを丁寧に取りながら煮たら、完成です。

【皮を薄切りにします】 【8割の砂糖!結構びっくりです】

【丁寧にあくを取りながら…】 【完成です!】

イチゴやリンゴはジャムと呼ばれますが、柑橘系のジャムで果皮が入っているとマーマレードと呼ばれます。ちなみにマーマレードの名前の由来は諸説あるようですが、最も一般的に言われているのは、「ポルトガルで最初に作られたときの原料が、マルメロ(ポルトガル語、英語ではクインス。セイヨウカリンのこと)であったので、マルメロ転じてマーマレードになった」だそうです。

最後に、校長先生からお話をうかがいました。最初に申し上げたとおり、校長先生は特別講師です。なぜかというと、実は、校長先生は、以前、しもつかれのホームページを開設していて(現在は忙しくなり中止しているそうです。再開されることを楽しみにしています)、しもつかれに関しては大家と言われています。そこで、講習会の最後に、しもつかれとは何か、そして、由来などについてお話をしていただきました。前半に紹介したしもつかれについての話も、実は校長先生に教えていただいたことです。

【校長先生のお話も大変参考になりました】

現在は、食文化が大きく変化し、地域文化、郷土料理も失われつつあります。一方で、ユネスコの無形文化遺産に「山、鉾、屋台行事」が登録されたように、地域文化のよさを再度見直す動きも活発化しています。また、スローフード、地産地消といった動きも見られます。そういう意味で、改めて栃木県の郷土料理である「しもつかれ」を見直してみてはいかがでしょうか。ぜひ、一度家庭でも作って、家族そろって「しもつかれ」を囲んでみては?!

薬物乱用防止講話を実施しました

【具体的でわかりやすい山本先生のお話でした】

山本先生には「薬物乱用って~乱用・依存・中毒」、「薬物乱用はやめられない!達成感を感じる仕組み」、「薬物」、「たばことアルコール」というお話を具体的な例を用いながら、わかりやすくお話しいただきました。特に、山本先生には、薬学の専門家の立場から、興味を深いお話をしていただきました。

印象に残った言葉は、「くすり」も誤った方法で使用すれば薬物乱用になる、薬物乱用の3つのキーワードは「乱用」「依存」「中毒」、薬物をやめられない仕組み、薬物乱用に関するサルの実験(依存性の強さの実験)、薬物乱用者の変貌ぶり等です。生徒のみなさんはいかがでしたか?これらの言葉を元に講話の内容を時々思い返してみましょう。

また、最後にまとめとして、「薬物乱用はこころとからだに致命的な障害を与える。また、本人だけでなく家族や他人の生活も巻き込んでしまう」「薬物乱用の甘い誘惑にはNo!と答える勇気が大切。危険な場所には近づかない、逃げることも勇気。信頼できる人に相談する勇気。」という言葉をいただきました。これらの言葉を一つ一つしっかりと胸に刻み込みましょう。そして、もしも、そのような場面に遭遇したときには、今日の先生の言葉を思い出し、勇気を振り絞りましょう。

最後になりましたが、山本先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。

創立10周年記念誌「生徒10年のあゆみ」がパンフレットへ

【ぎょうせいが作成したパンフレット「後世に贈る本づくり」】

実は、この「ぎょうせい」という会社に、本校の創立10周年記念誌の作成を依頼しました。その縁で、今回、パンフレットに掲載していただきました。

【右上が本校の創立10周年記念誌】

ぜひ、この機会に、創立10周年記念誌を読み返し、学悠館高校で学ぶ者としてどうあるべきか、また、卒業生は学悠館高校で学んだ自分がこれからどうあるべきかを考えていただければと思います。学校でも、再度、創立からの歩みを振り返るとともに、本年度の教育活動を評価し、次年度以降につなげていきたいと思います。

最近、様々な場面で、学悠館高校の名前を目にするようになりました。これも、本校で学んだ人たち、そして、現在学んでいる人たちの成果の一つだと思います。学悠館高校で学んだこと、学んでいることを誇りとして、さらに、飛躍してほしいと思います。

第4回人間関係スキルアップトレーニングを実施しました!

【1年次生Ⅰ、Ⅱ部はアリーナで実施しました】

2年次生は「デートDV~相手を尊重する関係をつくる~」というDVDを視聴し、DVの実態とその要因について理解を深め、相手を尊重する人間関係づくりのポイントを学びました。今後の人生をより幸せに生きるための糧となってくれることを願っています。

3、4年次生は「蛍の舞う街で」というDVDを視聴し、自分や他者を大切にすることの意味を学びました。これをきっかけに、さらに自己理解が深まることを期待します。

【3年次生Ⅱ部は会議室で】 【2年次生Ⅰ部は生物室で】

1年間を通して、4回の人間関係スキルアップトレーニングを実施しました。第1回は共同絵画「言葉を絵にしよう」、第2日は1、3年次生が「じぶん未来学」、2、4年次生がチームで問題解決、第3回は1、4年次生が「チームで協力して救援物資を運べ」、2年次生が「無人島へ行こう」、3年次生が「正確に気持ちを伝えるには?」でした。生徒のみなさんいかがでしたか?人間関係づくりのスキルは向上しましたか?学んだことを実際の生活で試してみることで、より理解が深まり、スキルは向上していきます。ぜひ、学んだことを生かして、よりよい人間関係の中で、自分自身を高めていってほしいと思います。

和太鼓に感動!そして冬休みに!

【感動でした!“MUSA”のメンバー】【生徒も共演させていただきました】

和太鼓ユニット“MUSA”は、国内外での数多くの公演やイベントへの参加実績をもち、和太鼓演奏にとどまらず、他のジャンルとのコラボレーションにも取り組み、新たな和太鼓の世界を広げてくれています。

「ティダ灼熱」「RENSA」「ダークチェンジ」という楽曲を通して、和太鼓の魅力をたっぷりと聴かせていただいたあと、和太鼓の種類の紹介、そして、生徒たちの体験へと続きました。体験では、希望した生徒が実際にステージに立ち、和太鼓を叩かせてもらいました。リズムよく叩く生徒たちの和太鼓の音も立派なものでした。メンバーのリーダーの勧めと、生徒たちからのリクエストにより、若手の先生方もステージに立ち、和太鼓を叩かせていただきました。最後の“キメ”のポーズもなかなかでした。さすがです!

【先生方の“キメ”のポーズ】 【会場も一体となって】

様々な太鼓を用いて、また、時にはユーモアも交えながら、生徒も先生も和太鼓の世界に魅了されていきました。和太鼓には、他の楽器のように音階があるわけではありませんが、強弱をつけたり、いくつかの和太鼓を用いたりすることで、一つの音楽を奏でていきます。耳からの聞こえる音だけではなく、身体全体で音を感じているようです。その音に魅了された生徒たちの拍手も、自然に、そして、タイミングよく会場に響き渡り、和太鼓の音とコラボレーションしていました。

平成28年もこの芸術鑑賞会をもって終了となります。12月23日からは冬季休業になります。今年度は、暦の関係で少し長い冬休みです。授業が始まるのは1月10日(火)です。それまでの間、けがをしたり、病気になったりしないように、また、事件・事故に巻き込まれないように過ごしてもらいたいと思います。そして、この期間を利用して、新たな年が今年以上に素晴らしい年となるように、今年1年を振り返るとともに、平成29年の目標を立ててもらいたいと思います。充実した冬休みを過ごすことができるよう願っています。

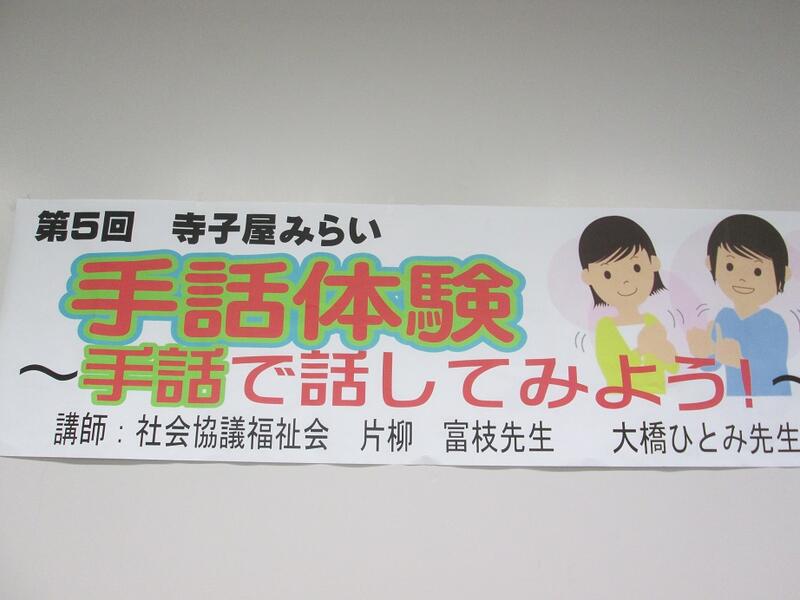

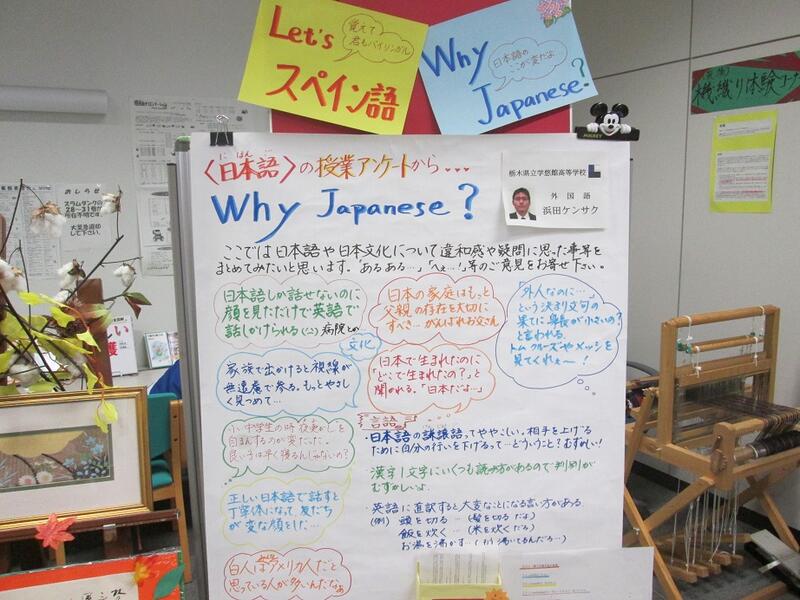

第5回寺子屋みらい「手話体験~手話で話してみよう~」

【講師の片柳先生を囲むように】 【生徒たちも一生懸命でした】

最初に、片柳先生から、ろう者の生活についてお話をしていただきました。不便なところが多くあったそうですが、パソコン、スマートフォン等の機器の発達で、かなり便利に生活することができるようになったそうです。駅で電車を待っているときに、電車が途中の事故等で遅延した場合に、放送だけではろう者の方には伝わりません。今は、おかしいなと思ったら、スマートフォン等で調べればすぐにわかるようになったそうです。パソコンやスマートフォン等は様々な場面で活躍する、便利な道具であることを再確認させられました。また、今年開催されたリオデジャネイロのパラリンピックには、ろう者の方は参加できないそうです。ろう者の方のためのオリンピックは「デフリンピック」といい、2017年夏にはトルコで、2019年冬にはイタリアで開催されるそうです。

続いて、実際の様々な手話を教えていただきました。「おはよう」「こんにちわ」等のあいさつの表現、ものの名前の表現、そして県名の表現等について学ぶことができました。中でも、人の名前である「佐々木」さんを表現する手話は、剣客“佐々木小次郎”にちなんで、背中にさした刀を抜く動作をすることで表現するそうです。また、「齋藤」さんは、美濃のまむしの異名を持つ“斎藤道三”にちなんで、ちょびひげを表す動作をすることで「齋藤」さんを表すそうです。なかなかユニークなものもたくさんありました。そして、受講者一人一人の名字の手話を教えていただきました。その上で、「はじめまして、あなたの名前は?私の名前は○○です。」と受講者全員が手話で話をすることができるようにご指導いただきました。ほんの少し教えていただいただけですが、手話という言語を教えていただけたことで、世界がとても広がったように感じました。

手話について、少し調べてみました。1760年(日本はまだ江戸時代です)、ミッシェル・ド・レペという人が、フランスのパリに最初に聾唖教育施設を創設し、手話での教育を始めたのが、手話の最初であるとされています。日本では、100年以上も後の1878年(明治時代)に古河太四郎という人が、京都で日本初の聾学校を設立し、そこで日本手話の原形とも言うべき言語が生まれたそうです。そんな歴史のある手話ですが、国ごとに異なるとともに、地方ごとに方言もあるそうです。さらに、国際基準とも言うべき、世界共通の“国際手話”もあるそうです(このことは片柳先生に教わりました)。

手話は、英語やフランス語、日本語と同じ一つの言語です。一つの言語を覚えることで、コミュニケーションを図ることができ、文化や思いを共有することができます。また、聴覚に障害のある人と出会ったときに、その人の魅力を知ることができる方法の一つでもあります。今回の講座をきっかけに、ぜひ、手話を学び、世界をもっと広げてみましょう。最後になりましたが、片柳先生、大橋先生、本日はどうもありがとうございました。

交通安全講話~交通事故にはくれぐれも注意!~

【Ⅰ、Ⅱ部の交通安全講話】 【Ⅲ部の交通安全講話】

【クイズも交えながら楽しいお話しでした】

【ドラマ字立てのDVDに見入ってしまいました】

ちょうど今、年末の交通安全県民総ぐるみ運動が実施されています。12月11日(日)から12月31日(土)までです。特に、今回は、子どもと高齢者の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶を運動の重点として展開されています。交通安全運動期間だからと言うわけでありませんが、交通事故を起こさないように、巻き込まれないように十分に注意し、年末を過ごしたいですね。

☆クリスマス給食☆

【栄養士の先生による室内のデコレーション】

【本日のクリスマス給食です!】

毎月配布される給食献立予定表のワンポイントには次のように記載されていました。「今回のクリスマス給食は、リクエスト多数のローストチキンとケーキです!ケーキはいちご・チョコ味があるので好きな味を選んでください!数に限りがあるので、早い者勝ちですよ☆クリスマスですから、1000kcalを超えても気にしないで楽しく食べましょう☆ダイエットは明日から☆」栄養士の先生、そして調理員さんの思いがたっぷり詰まったプレゼントです。おいしく食べましょう!

給食室もすっかりクリスマス。これも、栄養士の先生によるデコレーションです。そして、調理員さん方もサンタクロースの帽子をかぶって演出に協力してくれました。

【給食室はすっかりクリスマス!】

【調理員さん方もサンタに扮して】

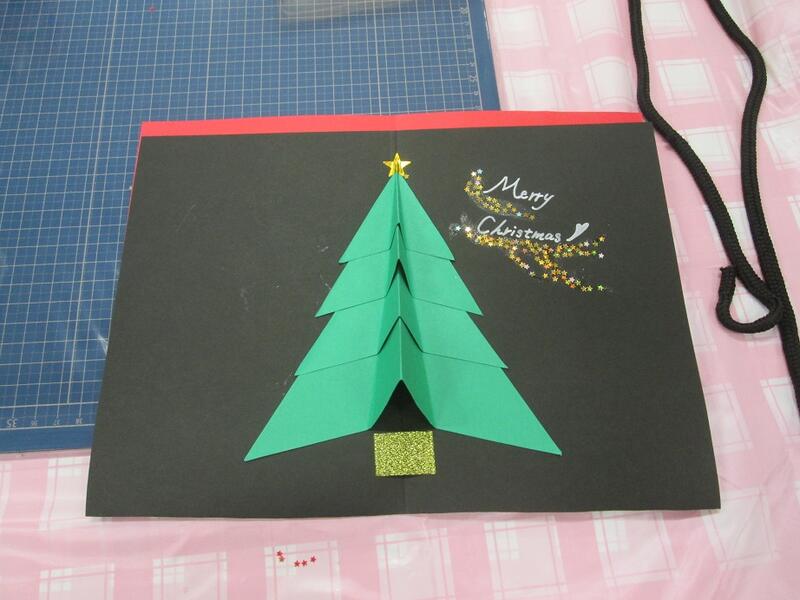

Xmas企画「私だけのクリスマスカード、絵本を作りま専科!」

当日は、希望した生徒たちが、先生方の指導のもと、それぞれが工夫を凝らしたクリスマスカード、絵本作りに取り組みました。

【それぞれのアイディアで世界に一つだけのカードを】

今日一日では完成できなかったので、残りは、これから空いている時間に図書館に通って作業を継続します。クリスマスまでには完成させて、プレゼントとしましょう。

【作っている姿は真剣そのもの!】

【まだ完成していませんが、個性あふれる生徒の作品です】

話は変わりますが、今朝、校舎の4階から雪景色をした富士山を見ることができました。学校から富士山までの距離を調べてみると、直線距離で144.501kmでした。約150km離れていますが、はっきりと見ることができました。

【写真ではうっすらですが、肉眼でははっきりでした】

夏には見えなかった富士山が、冬になると見ることができるのは、簡単に言うと、気温が下がることで、湿度が下がるからです。空気中の水蒸気が減るので、透明度が高くなり、学校からでも見ることができるのです。

朝の富士山もきれいですが、夕日の中の富士山もきれいです。ぜひ、一度見てみましょう。

第2回のクリーン学悠館運動を実施しました

【多くの生徒がボランティアとして参加してくれました】

【夕日の中、筑波山を背に】 【校長先生もモップを持って!】

さて、日本では年末に大掃除をすることが恒例になっています。これは、1年分の汚れをきれいにすることで、年神様を迎える準備をし、新年を新たな心持ちで始められるようにする意味があります。せっかく年神様が来てくれるのに、家の中がゴチャゴチャしていたらご利益はあまりないかもしれませんね。中間テストが終わったら、自分の家や部屋もしっかりと大掃除をしましょう。ちなみに、年神(としがみ)様とは、毎年お正月に各家庭にやってくる来方神のことで、現在でも各家庭で行われている門松や鏡餅などのお正月飾りは、元々は年神様をお迎えするためのものだったそうです。

また、年末に行われる大掃除は江戸時代から始まり、その当時は「すす払い」と呼ばれていました。昔はいろりで薪を燃やしていたので、すすがたまり、それをお正月前に掃除していたそうです。そのすす払いは12月13日に行われており、この12月13日はお正月の準備を始める「こと始め」の日と呼ばれていたそうです。今でも神社やお寺では12月13日に大掃除が行われることが多いそうです。13日夜のニュースをチェックしてみましょう。

他の国々では、年末に大掃除をするのでしょうか?少し調べてみました。アメリカでは、クリスマス前に少し気合いを入れて掃除する家庭もあるということですが、どちらかというと暖かくなった春に家族総出で行うことが一般的だそうです。これは、ヨーロッパも同じで、「スプリング・クリーニング」と呼ばれるそうです。また、中国では旧暦のお正月である「春節」に大掃除をするそうです。

学校保健委員会を開催~『ロコモ』って何?~

【学校医の先生、保護者、教職員の代表が集まりました】

協議の場面では、養護教諭から、本年度から実施されている「運動器検診」についての説明がありました。そのなかで『ロコモ』という言葉が出てきました。少しご紹介します。

『ロコモ』とは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の略であり、「運動器の障害により、要介護になるリスクの高い状態になること」だそうです。筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」、「歩く」といった機能が低下している状態です。『メタボ』が心臓や脳血管などの内臓の病気で健康寿命が短くなったり、要介護状態になることですが、『ロコモ』は運動器の障害が原因となります。

『メタボ』にも『ロコモ』にもならないように、上述した歯磨きとともに、運動習慣を身に付け、さらに、食生活を見直し、一生健康な身体で過ごすことができるようにしましょう。年をとってから始めても遅いのです。今から始めることが大切です!

学校説明会を実施しました

【多くの方に参加いただきました】

【生徒の案内による校舎・授業見学】

見学後には、DVDを用いての学校概要の説明を実施しました。学校の全体像、定時制課程・通信制課程における授業やキャリア教育、特別活動等のシステムについて説明しました。このDVDは4名の生徒が主人公となり、学校のことを説明してくれるものです。特に、この4名がよく口にしていた言葉は、「自由」「意欲」「自己管理」です。この3つの言葉が学悠館高校で学ぶ上でのキーワードになります。

その後、希望者を対象に個別懇談を実施しました。それぞれが疑問に思っていること、不安に思っていることについて、先生方が親身になって相談を受けていました。

【窓越しに見る個別懇談の様子】

学悠館高校に冬将軍到来

【学悠館高校も雪景色】

小林一茶の俳句に「来る人が 道つける也 門の雪」というものがあります。普通は、雪が降ると歩けるように雪かきをするものですが、一茶は、どうせ訪ねてくる人が雪を踏みながら道を作ってくれるだろうという気持ちを歌ったものです。一茶ののんびりとした人物像が見えてくる歌です。

本校では、学校の公仕さんが、生徒が歩く道をきれいに除雪してくれました。出会ったときには、感謝の一言を忘れずに。

【グランドも一面雪景色】【通学路の雪かきをしてくれています】

学悠館高校の授業の一部をご紹介!

【体育Ⅱ アリーナでバレーボール】

【現代文B 芥川龍之介の「鼻」を教材に…】【漢字入門 漢字の成り立ちは?】

【高校数学入門 連立方程式とは…】【体育Ⅰ グランドでサッカー!】

【環境科学入門 巴波川の水質検査】【コミュニケーション英語Ⅰ ペア学習で】

【美術Ⅰ グラデーション!どう?】【音楽Ⅱ 琴の演奏!いかが?】

もちろん、今回ご紹介した授業以外にも多くの科目が設定されています。学悠館高校は、「学びたい」という気持ちを持っている人が学ぶ場です。ぜひ、学悠館高校で学んでみませんか?

学悠館高校の図書館

【図書館の入り口です】 【ようこそ、学悠館のワンダーランドへ】

【入り口付近に飾られた本たち】【「にほんご」担当の先生から】

【学校栄養士の先生から】 【入り口に飾られた詩をぜひ読んでください】

【生徒からのコメントも】 【なんと「機織り機」まで】

そもそも学校図書館は、様々な図書、資料等を収集し、整理し、保存して、生徒たちに利用してもらうことで、生徒に健全な教養を身につけてもらう場です。

活字離れと言われて久しくなりますが、本からしか得られないこともまだまだたくさんあります。そのために、図書館に関わる先生方、ボランティアの生徒たちが、様々な工夫をしています。ぜひ一度、本校の図書館に足を運び、一つ一つに目を通してみてください。きっと、新たな発見があったり、忘れていたことを思い出したりすると思います!

11月25日の8限には、ブックトークの集いが開催されます。“本”に興味のある人はもちろん、そろそろ“本”でも読んでみようかなと思っている人、ぜひ、図書館に足を運んでみてください。図書館が皆さんをお待ちしています!

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会ソフトテニス大会

【青空の下、熱戦が繰り広げられました】

男子は、3組のペアが準決勝、すなわちベスト4まで勝ち進みました。準決勝第1試合は、本校同士の戦いとなり、3年次生と2年次生のペアが3年次生のペアに勝利し、決勝進出を決めました。同じく第2試合は、本校生と宇商高の生徒との戦いとなりましたが、見事に勝利を収めました。その結果、決勝は本校生同士の戦いとなりました。決勝戦は、一進一退の攻防でしたが、4年次生と1年次生のペアが、3年次生と2年次生のペアをわずかに上回り、勝利を手にしました。顧問の先生からは「流した汗は裏切らない」という言葉がありました。優勝した4年次生は、ペアは異なりますが、6月の定通総体に続いての優勝です。本年度は、県内無敗で卒業することになりました。

女子は、1ペアが4試合をこなすタイトな戦いとなりました。本校の生徒たちは、入賞することはできませんでしたが、多くの経験を積むことができました。来年6月の定通総体では、今回学んだことを生かして、きっと結果を残してくれるのではないかと思います。

【男子・手に汗握る熱戦でした】【女子も健闘しました。次こそは】

平成29年度の時間割の作成が始まりました!

【各教科の先生方から来年度の授業について説明がありました】

【部、年次によって会場を別にして、それぞれに応じた説明が行われました】

今日は、各教科の先生方から、卒業までに必ず履修しなければならない科目、履修する順序、科目の内容等について説明がありました。自分自身の夢を実現するために、どんな科目を履修する必要があるのかをよく考えて、計画的に時間割を作成していってほしいと思います。

来年度の時間割を考えるためには、まずは、今年度受講している科目を履修し、修得する必要があります。来年度、再来年度を見据えつつ、まずは本年度の授業にしっかりと出席し、学力を高めていくことが大切です。これから寒くなっていきますが、自分自身のためにがんばりましょう。

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会柔道大会、卓球大会、サッカー大会

【柔道大会 白熱した戦いでした】 【卓球大会 1本1本のラリーに集中】

【サッカー大会 絶対にゴールさせない気迫】

【見ている方も力が入ります】

卓球大会では、男子、女子の団体戦、さらに、男子シングルス、女子シングルスが行われました。男子団体戦は、惜しくも1回戦で惜敗してしまいましたが、女子団体戦は2校の出場でしたが、相手を圧倒し、見事優勝を飾り、6月の定通総体の借りを返すことができました。男子シングルスでは、予選リーグを勝ち上がった2名の生徒が、決勝トーナメントに進みましたが、いずれも優勝した選手に負けてしまいました。女子シングルスでは、団体戦同様、力を発揮し、3名の生徒が予選リーグを勝ち上がり、さらに、決勝トーナメントも勝ち上がり、優勝、準優勝、ベスト4という結果を残しました。

【女子団体戦・見事優勝!サァ!】

サッカー大会では、1回戦を3対1の快勝で勝ち上がり、決勝に進みました。決勝では、残念ながら、運にも見放され、失点を重ねてしまい、惜敗してしまいました。6月の定通総体では見事優勝を勝ち取ったイレブンです。ぜひ、来年6月には雪辱を果たしてもらいたいと思います。

【白熱した決勝戦、惜しくも…】

寺子屋みらい 第4回「方言の成り立ち」を開催しました

この講座は、昨年度の「餅文化」についての講座につづく、“日本再発見シリーズ”の一つとして開催されました。講師は、東洋大学文学部の久野俊彦先生にお願いいたしました。

【講師の久野先生です。熱く語ってくれました。】

【資料を使いながらわかりやすく】【本校の先生方も大活躍でした】

印象に残ったことを生徒の振り返りからご紹介いたします。

・先生の言葉で「本当に大切なことは、実は書かない。口で伝える。人類はこれを繰り返してきた。」というのが印象的でした。

・島根県の方言で「ばんじまさいて」は「こんばんわ」ということだそうです。また、石川県の方言で「きんかんなまなま」は「道路が凍る」ことだそうです。さらに、宮城県の方言で「いきなりがおった」は「とても疲れた」ことだそうです。どれもびっくりです。話を聞いていて、自分でももっといろいろな方言を調べてみたいなと思いました。

・方言はあたたかいと思いました。そもそも標準語とは何なのでしょうか?方言がもっと表に出てくるといいなと思いました。

次回の寺子屋みらいは、12月17日(土)に開催されます。テーマは「手話体験~手話で会話をしてみよう~」です。多くの生徒に聞いて、そして、体験してもらいたいと思います。

『最近、花を見ましたか?』花のある学校生活運動展開中!

【心が和みます】

【場所によって様々な花が飾られています。大切に!】

『最近、花を見ましたか?』

ゆっくり花を見たいと思っても、バタバタとした日常生活の中では、花とふれあう機会が失われています。道端に咲いている小さな花さえも見過ごしてしまってはいないでしょうか。そんな日常の中で、ふと目にとまるように、本年度から「花のある学校生活運動」を展開しています。何気なく置かれた花たちをぜひ大切にしてください。

ある大学の調査で面白ものに出会いました。それは、千葉大学環境健康フィールド科学センターが行った「花卉に対する正しい知識の検証・普及事業」調査です。

この調査によると、「花を飾る」ことによる心理的効果を測定したところ、花のない部屋に比べて花のある部屋では、「混乱」、「疲労」、「緊張・不安」、「抑うつ」、「怒り・敵意」が低下するそうです。

また、「花のある部屋では交感神経活動が25%低下し、逆に副交感神経活動が29%上昇することが認められた」そうです。交感神経は人の活動を活発にさせ、逆に副交感神経は人を休ませようとするものです。したがって、花のある部屋では人はリラックスすることができるということだそうです。花を見ることで、気分が晴れたり、リラックスできたり、優しい気持ちになることが実験的に証明されたことになります。

「花のある学校生活運動」では、これらのこともねらいとしています。花を飾ることで、そして、それを目にすることで、少しでもリラックスしたり、優しい気持ちになってくれたりするとうれしく思います。

豊かな心を育むためにも、花を大切にし、花のある生活を楽しんではいかがでしょうか。

本校において献血を実施しました!

【献血バスが学悠館に!64名が協力!】

【エントランスで受付する生徒たち】 【献血バスが学校入り口に】

そもそも献血は、病気やけがをした人のための輸血や血液製剤製造の原料として、健康の人から善意で血液を提供してもらうことです。現在、日本の献血は、日本赤十字社が行っています。集められた血液は、検査をし、問題のない血液が常時ストックされ、必要な医療機関へ提供され、手術やけがの輸血や血液製剤となっています。かなり医学が進歩した今でも血液に代わるもの(人工血液)は、まだ完全に開発されておらず、また、献血された血液も長期間保存ができず、一定期間を過ぎた未使用な血液は廃棄しなければならず、まだまだ健康な人の善意で支えられている制度です。

献血のこれまでについて調べてみました。

1952年(昭和27年)、日本赤十字社血液銀行東京事業所が開設され、血液事業がスタートしました。しかし、しばらくすると民間商業血液銀行による売血が盛んになりました。この売血制度で、輸血の需要を満たすことができましたが、金銭目的で無理な売血をするものが増えてしまい、良質ではない血液、また、献血者の健康面での問題もあり、売血制度は廃止となり、現在の献血だけでの供給となりました。献血制度が法整備されたのは、1964年の閣議決定でしたが、2005年に法改正が行われました。『採血及び供血斡旋業取締法』が名称を『安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律』と変更した上で、大幅に改正されました。このことによって、献血事業の主導権は日本赤十字社から厚生労働省に移り、現在に至っているそうです。

いずれにしても、献血を必要とする人の尊い命を守るためには、健康な人の献血は不可欠です。気軽に取り組めるボランティア活動の一つとして、ぜひ、一度は、そして、何度も献血に足を運んでみましょう。

【献血をこんなものがいただけます】

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会剣道大会、バドミントン大会

【剣道大会 『いざ勝負』】 【バドミントン大会 高松ペアをめざして】

【気合いを込めて…】

バドミントン大会は、男子シングルス、男子ダブルス、女子シングルス、女子ダブルスの試合を行いました。多くの学校から多数の生徒が参加した大会となりました。本校生は、男子はシングルス2名、ダブルス1組が出場しました。女子はシングルス1名が出場しました。男子シングルス、男子ダブルスは、ともに接戦を演じましたが、最後に押し切られてしまい、初戦で敗退してしまいました。女子シングルは、初戦に勝利し、準決勝で接戦をものにし、決勝へと駒を進めました。決勝では、準決勝での疲労からか、思うように試合を組み立てることができず、惜敗してしまいました。夏の定通総体に続いて準優勝です。男子も女子もあと1歩、あと1点、あと1セットを貪欲に取りに行けるように、練習に励んでもらいたいと思います。

【女子シングルス 見事に準優勝!】

職業人講演会を実施しました

【松浦先生の講演『何か一つお持ち帰りください』】

全体をとおし、共感したこと、気づきを与えられたことを思い出し、そのことをもとに「働くこと」についてもう一度考えてみてください。

最後になりますが、貴重なお話をいただいた松浦先生には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

【生徒も一生懸命聴いていました】

栃木県高等学校定時制通信制文化発表会が開催されました

【栃木県教育会館を会場として実施されました】

この定通文化発表会では、生活体験発表大会とともに、各学校の日頃の学習成果を展示します。本校定時制は、授業や部活動で作成した書道作品、美術作品、家庭科作品、写真部作品、歴史研究部作品を展示しました。

【書道、美術、家庭科、そして、部活動の成果を展示しました】

生活体験発表会では、定時制からは3名の生徒が出場しました。夏休み明けの校内生活体験発表会でⅠ部、Ⅱ部、Ⅲ部でそれぞれ最優秀賞を獲得した生徒たちです。それぞれ精一杯発表してくれました。そして、3名とも学校での発表よりも情感あふれる、見事な発表をしてくれました。その結果、惜しくも最優秀賞を獲得することはできませんでしたが、優秀賞、優良賞に輝きました。3名の生徒たちには、『感動をありがとう』という言葉を贈りたいと思います。お疲れさまでした。

【発表者は大観衆の前で堂々と発表してくれました】

【表彰式の様子】

どの学校の生徒の発表も素晴らしいものでしたが、それと同じくらい聴いている生徒の態度、姿勢も素晴らしいものでした。発表者の一言一言を聞き逃すことがないように聞いているようでした。そして、発表終了後には惜しみない拍手が会場全体に響き渡りました。参加した生徒すべてに最優秀賞を贈りたいと思いました。

次年度は、本校が事務局となって大会を運営します。今回の大会の最後には、次年度当番校として、生徒会長が立派にあいさつをしてくれました。最後に「来年またこの会場でお目にかかりましょう」という言葉が印象的でした。来年度も今年度と同様に、立派な大会となるよう一人一人がしっかりと学校生活を送ってもらいたいと思います。

JRC部が新聞に紹介されました!

【巴波川の清掃中を取材していただきました】

【慣れている?胴長を身につけて川へ】 【みんな笑顔?!で川の中へ】

JRC部について簡単に説明します。そもそもJRCとは、「Junior」「Red」「Cross」の略で、青少年赤十字を意味します。JRCの実践目標は「生命と健康を大切にする(健康・安全)」「人間として社会のため、人のために尽くす責任を自覚し、実行する(奉仕)」「広く世界の青少年を知り、仲良く助け合う精神を養う(国際理解・親善)」としています。この精神にもとづき活動している部がJRC部です。本校のJRC部は、巴波川の清掃をはじめとして、JR栃木駅周辺の清掃、震災の義援金募金、地域住民向けの『防災講座』開催などに取り組んでいます。ボランティアに興味のある人は、ぜひ、学悠館高校に入学し、JRC部で活動してはいかがでしょうか。

公開授業を実施しています

【家庭科の授業を見学している中学生とその保護者】

【学悠館高校はいかがですか?】

今回の公開授業は、夏休みに実施した一日体験学習に続く、本校を知っていただく機会の一つです。残念ながら参加することができなかった方は、11月20日(日)の出藍祭(学校祭)、12月1日(木)、1月26日(木)の学校説明会に、ぜひご参加ください。詳細については、ホームページをとおしてご連絡いたします。

学校説明会が終わるといよいよ入試シーズンに突入します。定時制課程では、3月6日(月)にフレックス特別選抜、3月16日(木)に一般選抜が行われます。本校を希望する皆さんには、ぜひ、本校のことをよく知っていただき、その上で、受検を決めてほしいと思います。

後期始業式を実施しました

【始業式での校長先生のお話】 【LHR時の清掃活動。気持ちよく後期を】

【校内生活体験発表会最優秀賞の表彰】

全国大会報告会・祝勝会は、生徒会が中心となって進められました。今夏に行われた部活動の全国大会の報告会と、前述した陸上競技部で全国大会において優勝、準優勝に輝いた選手の祝勝会です。祝勝会では、選手、顧問の先生から報告があり、生徒全員で喜びを共有しました。また、校長先生と生徒会長から喜びの言葉と労をねぎらう言葉がありました。優勝、準優勝の輝いた選手はいずれも2年次生です。来年度以降の活躍も期待しています。

【生徒会長から活躍の労をねぎらう言葉がありました】

後期始業式では、校長先生から話がありました。栃木駅にある山本有三氏の『路傍の石』の石碑と地球誕生の話を踏まえて、「自分が生まれてきた意味を考えてほしい」「自分の居る意味を考えてほしい」という話がありました。そして、最後に、自分のことや周りのことに目を向けて、気持ちを少し盛り上げながら、後期に臨んでほしいという言葉が生徒に投げかけられました。

【校長先生からは具体的に話がありました】

平成28年度の前期が終了です。本日、生徒には通知票が手渡されました。そして、6日(木)、7日(金)は秋季休業、さらに、3連休を挟んで、11日(火)から授業が始まります。ぜひこの時期に、身体と心をリフレッシュを図るとともに、家庭でも前期を振り返り、後期に向けての意欲を高めておいてほしいと思います。

栃木県高等学校定時制通信制秋季大会バスケットボール大会

【男子:学悠館高校VS鹿沼商工高】【女子:学悠館高校VS宇商高】

【男子:スリーポイントシュート!】

一方、女子は6月の定通総体で涙をのんだ相手、宇都宮商業高校との対戦です。今度こそという想いを胸に、夏休みも練習に取り組んできました。試合開始の合図から、ディフェンス、オフェンスに力を発揮していきました。第1ピリオド12-6、第2ピリオド10-8、第3ピリオド16-11と常にリードを保ちながら試合を優位に進めることができました。そして、第4ピリオドも15-12と接戦をものにし、トータル53-37で定通総体のリベンジを果たすことができました。ここまでのつらい練習を乗り越え、50点を超える得点を奪えるオフェンス力と、接戦になってもリードを許さないディフェンス力を身につけることができました。しかし、これで相手も本気になります。来年の6月の定通総体では、さらに成長した姿を見せてくれることを望んでいます。そして、全国大会での活躍を願っています。

【女子:レイアップシュート】

10月1日(土)から始まった秋季大会です。8日(土)はバレーボール、22日(土)はバドミントン、剣道、29日(土)はサッカー、卓球、柔道、11月5日(土)はソフトテニス、12日(土)は陸上競技が実施されます。ここまでの練習の成果を遺憾なく発揮し、来年6月の定通総体、8月の全国大会につなげてほしいと思います。

テーマ別研究会を実施しました

【学び発見バスツアー・専門学校見学の一場面】

具体的には、学び発見バスツアー、テーマ別講演会、職業人インタビューを実施しました。

学び発見バスツアーでは、4つの班に分かれて実施しました。大学見学では、宇都宮市にある帝京大学、作新学院大学を見学してきました。専門学校見学では、小山市にあるTBC学院専門学校、専門学校中央アートスクール、中央医療福祉専門学校を見学してきました。看護・介護分野の専門学校見学では、栃木市にあるマロニエ医療福祉専門学校を見学してきました。そして、最後に、企業見学では、日産自動車栃木工場、エフピコ関東リサイクル工場を見学してきました。

【看護・介護分野専門学校見学】 【企業見学】

テーマ別講演会は、本校を会場として、歴史分野、機械分野、理科分野、芸術分野、ボランティア分野、ブライダル分野、栄養分野、スポーツ分野に分かれて実施しました。それぞれの専門分野の先生方にご来校いただき、話をしていただきました。

【歴史・江戸の捕り物】 【機械・大震災と建築】

【理科・水族館の仕事】 【スポーツ・トレーナーという仕事】

職業人インタビューでは、郵便局、幼稚園、税務署、保育園、動物病院、スポーツ品店、書店、文化会館、信用金庫、和菓子店、スーパーマーケット、警察から希望の場所にそれぞれの生徒が出向き、働いている人のところに直接出向き、働くことの意味、その職業の具体的内容について話を聞いてきました。

【警察官にインタビュー】 【動物病院の先生にインタビュー】

生徒は希望した形態、分野に参加し、自らの進路意識を高めるとともに、様々な情報を入手できたのではないかと思います。ご協力いただきました様々な方に感謝申し上げます。

栃木西ロータリークラブの皆さんが学悠館高校に!

【栃木西ローターリークラブの皆さんが本校に】

昼食後には、校長先生のあいさつと教頭先生から学校の概要を説明させていただきました。その後は、校舎内を見学し、授業の様子や様々な施設を見ていただきました。

【校長先生からのあいさつ】 【教頭先生からの概要説明】

【授業の様子を見たいただきました】 【本校自慢の図書館も】

ロータリークラブについて、少し調べてみました。

ロータリークラブとは、国際的な社会奉仕連合団体「国際ロータリー」のメンバーである単位クラブであり、その構成員のことをロータリアンと呼ぶそうです。最初のクラブが例会場所を輪番(ローテーション)で提供したことから「ロータリー」という名がついたそうです。国際ロータリーは世界初の奉仕クラブ団体であり、200以上の国と地域に33,000近くのクラブがあり、会員数は120万人以上いるそうです。栃木西ロータリークラブ様も、そんな「国際ロータリー」のクラブの一つです。

栃木西ロータリークラブの皆さん、今後とも学悠館高等学校をどうぞよろしくお願いいたします。

第3回寺子屋みらい「太陽にほえろ!太平山強歩大会」

【いざ太平山へ!】

【校長先生からの励ましと自分自身の身体の準備、いざ出発!】

いよいよ出発です。まずは、最初のチェックポイントである謙信平をめざします。謙信平でトイレ休憩を済ませたあとは、山道に入っていきます。昨日の雨と、現在降っている小雨とでぬかるんだ道を一歩一歩進んでいきます。次のチェックポイントは、ぐみの木峠です。途中多くのハイカーと出会い、生徒たちも元気にあいさつを交わしていました。

【六角堂をスタート】 【ぐみの木峠で小休止】

ぐみの木峠から細く急な上り坂を一気に登り、晃石山(てるいしさん)山頂をめざします。晃石山は、太平山とは尾根続きとなっている標高419mの山です。途中「駒の爪」と呼ばれる駒形石が現れ、その脇を通ると、晃石山の山頂はもうすぐです。

【急な坂道を懸命に登ります】【途中“駒の爪”が迎えてくれました】

晃石山の山頂は、あいにくの小雨模様で、視界もあまりよくはありませんでした。しかし、ここまでたどり着いた達成感と爽快さは格別でした。その後は、ちょっと下ったところにある晃石山神社を参拝し、ぐみの木峠まで一気に戻ります。生徒たちは、転がるように下っていきました。

【晃石山山頂にて爽快感を満喫!】 【晃石山神社にて】

ぐみの木峠を出発し、太平山神社奥宮を参拝し、太平山神社まで下ってきました。この太平山神社では、1時間ほど昼食・休憩を取りました。持参したお弁当を広げる生徒、太平山の名物である卵焼きやお団子、焼き鳥をほおばる生徒など、それぞれがおなかを満たしていました。山道はここまでです。ここからは栃木カントリークラブの脇を抜け、錦着山公園、日限富士浅間神社、県庁堀などを通り、そして、巴波川のほとりを歩き、ゴールである学悠館高校をめざします。

【日限富士浅間神社の鳥居】 【県庁堀、通過!】

【巴波川の遊覧船乗船所を過ぎればもうすぐ学悠館】

先頭グループがゴールである学悠館高校に到着したのは13時28分でした。約5時間にも及ぶ強歩でした。また、最終グループが到着したのは14時26分でした。今回の目的は、自分のペースで歩き、完歩することです。多くの生徒が、互いに励まし合いながら、歩くことで“完歩賞”を手にすることができました。歩いている最中は、足の痛み等で大変だったかもしれませんが、終わってみると、その充実感は格別のものだったと思います。今回参加できなかった人も、ぜひ、来年度は参加してみてください。大きな壁を乗り越えるヒントを得られるかもしれません。

【学悠館高校に到着!】 【完歩賞を手に閉会式】

最後に、生徒が書いた参加レポートの一部をご紹介いたします。

「山頂から見た栃木市がとても広かった。たくさんの人が生きている世界を感じた。学悠館に着いて、ようやく終わったという想いがこみ上げてきました。自分ではよくがんばったと思います。つらいことがあっても、なんだかんだがんばれるなと思いました。」

長い記事になってしまいました。最後までおつきあいありがとうございました。

P.S:太平山神社で食べたラーメンと焼き鳥も格別ですよね、江○先生!